CLEMENTE BIONDETTI Il Più Grande Stradista Italiano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ferrari Club Del Ducato E Emilia-Romagnaemilia-Roma Gna

Incontro con le scuderie Ferrari Club del Ducato e Emilia-RomaEmilia-Romagnagna Informazioni e Iscrizioni CPAE CLUB PIACENTINO AUTOMOTOVEICOLI D’EPOCA Via Bressani, 8 29017 Fiorenzuola d’Arda (PC) 0523 248930 377 1695441 [email protected] - www.cpae.it HAL C LE A N V G O E R P C . .P.A.E Bobbio, 28 AGOSTO 2016 L ¡¢£¤¥¦§¨§¢ ©¥ ¤ ¥ ¥ § ¦ ©¥ ¤¥ § ©§¨§ ¦§ ¥ ¢ ¦ tuale ACI Piacenza) e del Podestà di Bobbio e vide il successo del Duca Lui- Programma raduno Ferrari gi Visconti di Modrone su Bugatti davanti a Gino Cavanna. Nella successiva 8:30-10:00 Accoglienza nel parcheggio di via di Corgnate B ! "# $enice I edizione s’impose il toscano Clemente Biondetti su Bugatti nei confronti del (parte superiore) e verifiche presso ufficio turistico N 1929 L.Visconti di Modrone, Bugatti 35 bolognese Amedeo Ruggeri su Maserati. La terza ed ultima edizione del pe- 10:45 Accodamento alle vetture del primo gruppo 1930 Clemente Biondetti, Bugatti 35 M riodo pionieristico registrò il successo di Enzo Ferrari su Alfa Romeo 2300 e arrivo al Passo Penice K 1931 Enzo Ferrari, Alfa Romeo 8C 2300 sport. E fu il “canto del cigno” del campione modenese che doveva diventare 11:30 Sosta in Piazzale Enzo Ferrari e aperitivo J 1952 Gianni Cavallini, Fiat 500/C il “Drake” di Maranello. La gara riprese negli anni 1952 e 1953 con la formula 12:00 Prova culturale e rientro a Bobbio 1953 Giacomo Parietti, Fiat 500/S mista velocità e regolarità. Nel ‘54 la corsa si effettuò con la formula che l’ha 12:30 Esposizione vetture in piazza Duomo e pranzo I 1954 Camillo Luglio, Lancia Aurelia B20 16:00 Premiazioni sempre contraddistinta e cioè quella del miglior tempo impiegato e fu il ge- H 1961 Gianni Brichetti, W.R.E. -

1:18 CMC Jaguar C-Type Review

1:18 CMC Jaguar C-Type Review The year was 1935 when the Jaguar brand first leapt out of the factory gates. Founded in 1922 as the Swallow Sidecar Company by William Lyons and William Walmsley, both were motorcycle enthusiasts and the company manufactured motorcycle sidecars and automobile bodies. Walmsley was rather happy with the company’s modest success and saw little point in taking risks by expanding the firm. He chose to spend more and more time plus company money on making parts for his model railway instead. Lyons bought him out with a public stock offering and became the sole Managing Director in 1935. The company was then renamed to S.S. Cars Limited. After Walmsley had left, the first car to bear the Jaguar name was the SS Jaguar 2.5l Saloon released in September 1935. The 2.5l Saloon was one of the most distinctive and beautiful cars of the pre-war era, with its sleek, low-slung design. It needed a new name to reflect these qualities, one that summed up its feline grace and elegance with such a finely-tuned balance of power and agility. The big cat was chosen, and the SS Jaguar perfectly justified that analogy. A matching open-top two-seater called the SS Jaguar 100 (named 100 to represent the theoretical top speed of 100mph) with a 3.5 litre engine was also available. www.themodelcarcritic.com | 1 1:18 CMC Jaguar C-Type Review 1935 SS Jaguar 2.5l Saloon www.themodelcarcritic.com | 2 1:18 CMC Jaguar C-Type Review 1936 SS Jaguar 100 On 23rd March 1945, the shareholders took the initiative to rename the company to Jaguar Cars Limited due to the notoriety of the SS of Nazi Germany during the Second World War. -

La COPPA Della TOSCANA Una Corsa Nata Dall'orgoglio

La COPPA della TOSCANA una corsa nata dall’orgoglio INTRODUZIONE Erano gli anni del dopoguerra, il cammino della ricostruzione era appena iniziato e già si pensava a far rinascere una delle più celebri corse automobilistiche su strada, la Mille Miglia. La prima edizione del dopoguerra, nel 1947, fu un miracolo di entusiasmo e di ingegno degli organizzatori e dei partecipanti che si trovarono a lottare con le condizioni disastrose del percorso e la carenza di tutto, dalle gomme alla benzina. Fu comunque l’inizio. Il percorso della Mille Miglia del 1947, come quella della edizione successiva, ripercorse l’anello tradizionale, transitando naturalmente da Firenze, per la gioia degli appassionati che accoglievano entusiasticamente gli idoli locali. E fu proprio Clemente Biondetti, sardo di nascita ma Fiorentino d’adozione, il vincitore delle prime due edizioni del dopoguerra. Proprio la speranza di poter festeggiare Biondetti anche nella edizione del 1949 rese ancor più cocente la delusione nel “Granducato” nell’apprendere, sfogliando il programma della corsa, che il tracciato non avrebbe toccato Firenze. Anzi, quasi per dispetto, la Mille Miglia avrebbe deviato da Parma per la Cisa in direzione Versilia, tagliando fuori una bella fetta del percorso storico dove gli appassionati Toscani attendevano con ansia di veder sfrecciare i bolidi. Così non poteva finire! Si dissero gli appassionati toscani che, spronati dalla AC di Firenze, organizzarono una corsa “alternativa”, come si direbbe oggi, che fu orgogliosamente chiamata “Coppa Della Toscana”. E’ noto che mettere d’accordo la gente di Toscana non è cosa mai agevole ed il vulcanico direttore dello AC Firenze, Amos Pampaloni, non ebbe certo vita facile nel trovare una punto di convergenza tra i vari AC delle città coinvolte nell’organizzazione e nella gestione delle complesse pratiche burocratiche della corsa. -

LANCIA Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili Storie Di Innovazione Tecnologica Nelle Automobili

LORENZO MORELLO LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Storie di innovazione tecnologica nelle automobili LORENZO Morello LANCIA Storie di innovazione tecnologica nelle automobili Editing, progettazione grafica e impaginazione: Fregi e Majuscole, Torino © 2014 Lorenzo Morello Stampato nell’anno 2014 a cura di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. Logo di prima copertina: courtesy di Fiat Group Marketing & Corporate Communication S.p.A. PRESENTAZIONE volontari del progetto STAF (Storia della Tecnologia delle Automobili FIAT), istituito nel 2009 al fine di selezionare i disegni tecnici più rilevanti per documentare l’e- I voluzione tecnica delle automobili FIAT, sono venuti a contatto anche con i disegni Lancia, contenuti in una sezione dedicata dell’Archivio Storico FIAT: il materiale vi era stato trasferito quando, nel 1984, la Direzione tecnica di FIAT Auto, il settore aziendale incaricato di progettare le automobili dei marchi FIAT, Lancia e Autobianchi, era stata riunita in un unico fabbricato, all’interno del comprensorio di Mirafiori. Fu nell’oc- casione del ritrovamento di questo nucleo di disegni che i partecipanti al progetto si proposero di applicare il metodo impiegato nel predisporre il materiale raccolto nel libro FIAT, storie di innovazione tecnologica nelle automobili, anche per preparare un libro analogo dedicato alle automobili Lancia. Questo secondo libro, attraverso l’esame dei disegni tecnici, del materiale d’archivio e delle fotografie di automobili sopravvissute, illustra l’evoluzione delle vetture Lancia e i loro contenuti innovativi, spesso caratterizzati da elementi di assoluta originalità. Il reperimento del materiale si è mostrato, tuttavia, più arduo rispetto al lavoro sulle vetture FIAT, almeno per le automobili più anziane, poiché l’archivio dei disegni Lancia era organizzato senza impiegare una struttura logica di supporto, per distinguere agevolmente i diversi gruppi funzionali dai particolari di puro dettaglio. -

Racing Factbook Circuits

Racing Circuits Factbook Rob Semmeling Racing Circuits Factbook Page 2 CONTENTS Introduction 4 First 5 Oldest 15 Newest 16 Ovals & Bankings 22 Fastest 35 Longest 44 Shortest 48 Width 50 Corners 50 Elevation Change 53 Most 55 Location 55 Eight-Shaped Circuits 55 Street Circuits 56 Airfield Circuits 65 Dedicated Circuits 67 Longest Straightaways 72 Racing Circuits Factbook Page 3 Formula 1 Circuits 74 Formula 1 Circuits Fast Facts 77 MotoGP Circuits 78 IndyCar Series Circuits 81 IMSA SportsCar Championship Circuits 82 World Circuits Survey 83 Copyright © Rob Semmeling 2010-2016 / all rights reserved www.wegcircuits.nl Cover Photography © Raphaël Belly Racing Circuits Factbook Page 4 Introduction The Racing Circuits Factbook is a collection of various facts and figures about motor racing circuits worldwide. I believe it is the most comprehensive and accurate you will find anywhere. However, although I have tried to make sure the information presented here is as correct and accurate as possible, some reservation is always necessary. Research is continuously progressing and may lead to new findings. Website In addition to the Racing Circuits Factbook file you are viewing, my website www.wegcircuits.nl offers several further downloadable pdf-files: theRennen! Races! Vitesse! pdf details over 700 racing circuits in the Netherlands, Belgium, Germany and Austria, and also contains notes on Luxembourg and Switzerland. The American Road Courses pdf-documents lists nearly 160 road courses of past and present in the United States and Canada. These files are the most comprehensive and accurate sources for racing circuits in said countries. My website also lists nearly 5000 dates of motorcycle road races in the Netherlands, Belgium, Germany, Austria, Luxembourg and Switzerland, allowing you to see exactly when many of the motorcycle circuits listed in the Rennen! Races! Vitesse! document were used. -

Gateway Relay Vol IV, No

Gateway Relay Vol IV, No. 1 St Louis Sports Car Council September 2014 Council News & Notes Up & Coming Obviously there’s a chance 18 Sept 2014—Official launch of the Jaguar F-Type Coupe, sponsored by Plaza some heat and humidity may Jaguar, Gateway Motorsports Park, Madison, IL, 4-8 PM. Three professional racecar return, but when you figure drivers will take people on a ride around the road course. Come out for a fun evening Rapid City, the Black Hills for all including refreshments and hors d’oeuvres. and points north and west got 19 Sept 2014—ABBCS Welcome Parking Lot BBQ, Red Roof Westport, 11837 serious snow last week Lackland Rd. Traditional pre-show meet and greet hosted by the MG Club of St Lou- (thanks Alberta!), it would is, $5 donation to the cause requested, info at www.allbritishcarshow.com/home/. appear we are now into fall...which means leaves 20 Sept 2014—Cars & Coffee. LOCATION CHANGE: Westport Plaza, I-270 and turning and great driving Page Blvd, south lot between Starbucks and McDonalds, 8 AM to 10 AM. On Face- weather. book at https://www.facebook.com/events/1578786405680180/ Fall also means the last flurry 20 Sept 2014—33rd All British Car & Cycle Show, Creve Coeur Lake Park, featur- of activities; check “Up & ing Sunbeam as this year’s featured marque. Hosted by the MG Club of St Louis, Coming” to the right and/or food concession by St Louis Triumph Owners Association. Online registration availa- www.stlscc.org for the latest ble at www.allbritishcarshow.com/home/. -

Targapedia Dicembre.Indd

www.siciliamotori.it APPENDICE II La Frazer Nash di Mathieson sfreccia davanti alle tribune. In primo piano il vaso con l’agave, uno dei simboli di Floriopoli Campofelice Collesano Cerda Caltavuturo Allegato al numero di dicembre 2013 di Sicilia Motori (Registrazione tribunale di Palermo n° 7/97del 25/26 febbraio 1997) - Direttore Responsabile: Dario Pennica Copia omaggio non in vendita separatamente dalla rivista. Testi: Enzo Manzo - Foto: Archivio Storico Nicola Scafidi (per gentile concessione www.pucciscafidi.com ), Archivio Dante Cappellani, Vincenzo Lo Baido e Vittorio Giordano (per gentile concessione www.targapedia.com) SiciliaMotori . CLIII 15 a - 3 8 a edizione 1924-1954 SOLO LA GUERRA SPENSE I MOTORI CLIV . SiciliaMotori APPENDICE II IL CAVALIERE È COSTRETTO A CHIEDERE AIUTO AL REGIME FASCISTA PER GARANTIRE LA SOPRAVVIVENZA DELLA GARA. DOPO LA PARENTESI PALERMITANA DOMINATA DALLE MASERATI, LE AUTO TORNANO SULLE MADONIE CON IL TRIONFO FERRARI a vittoria alla Targa Florio per una casa au- blico della Targa, che aveva già vinto due volte. Era tomobilistica era molto importante in termi- il primo evento luttuoso, da allora il numero 13 dipin- ni pubblicitari, per questo dopo la vittoria to sulla sua Delage non venne più attribuito durante ottenuta nel 1924 le Mercedes rientrarono le corse automobilistiche. in Germania al termine di una tournée trion- Nel 1932 il tracciato venne nuovamente rivisto, ri- L fale attraverso l’Europa. I cinque anni successivi battezzato adesso “Piccolo Circuito delle Madonie” vennero contrassegnati dal dominio delle agili Bu- e ridotto a 72 chilometri: invariato nel primo tratto da A Floriopoli pubblico gatti tipo 35 che con piloti ufficiali e privati diedero Cerda, saliva via via per le Madonie sino a Caltavu- in attesa del duello che vita a memorabili edizioni. -

Data Collected by John De Boer for the Italian Car Registry Updates Welcome at [email protected]

Data collected by John de Boer for The Italian Car Registry Updates welcome at [email protected] 1 Settembre 1929 Circuito delle Tre Provincie (A.C. Bologna) # OM Giuseppe Morandi / X 1st o/a # Maserati Luigi Fagioli / X 2nd o/a #33 AR6C1750 Mario Tadini / X 3rd o/a foto C6C p159 # AR 6C Ferrari / Verdelli Testi foto LaSF p22 = TdM p83 = website that says “1930” (Research does not yet indicate that Ferrari participated in this event in 1929 … but he was there in 1930.) 10 Agosto 1930 Circuito delle Tre Provincie (On Scuderia Ferrari’s list of events run during the 1930 season) #28 Maserati 26C Antonio Zanelli started #52 AR6C8513011 ?? / ?? ?? foto TdM p89, Ad’E _____ (AR6C8513011 was taxed as a 1500cc car. The legal owner at this time was Umberto Klinger … at least on paper … date of sale stated as 15 May 1930) (Klinger had other cars as well and this ownership transfer was not recorded until 28 July and then the car was re-registered November in Ferrara.) (The previous owner was Giacomo Corelli … who raced again in an AR6C1500 after the sale of 8513011 was recorded.) SF #118 AR6C8513021 Luigi Arcangeli 1st o/a foto LaSF p51 SF # AR 6C1750GS Mario Tadini 2nd o/a # Maserati 26 N. 23 ?? Amedeo Ruggeri 3rd o/a # Lancia Ermenegildo Strazza 4th o/a SF # AR 6C1750GS Eugenio Siena 5th o/a SF # AR 6C1750GS B. Borzacchini rit. SF # AR 6C1750GS E. Ferrari rit. # AR 6C Ferrari / Verdelli Testi foto LaSF p22 “1929” = TdM p83 “1929” = website that says “1930” (Despite “1929” captions, research does not yet indicate that Enzo Ferrari participated in this event in 1929. -

60 ANNI DAL CIRCUITO DI PIACENZA DEBUTTO DELLA FERRARI AISA·Associazione Italiana Per La Storia Dell’Automobile CPAE·Club Piacentino Automotoveicoli D’Epoca

60 ANNI DAL CIRCUITO DI PIACENZA DEBUTTO DELLA FERRARI AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile CPAE·Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca Piacenza · Palazzo Farnese 16 giugno 2007 PIACENZAPIACENZA 1111 MAGGIOMAGGIO 19471947 60 ANNI DAL CIRCUITO DI PIACENZA DEBUTTO DELLA FERRARI Conferenza AISA·Associazione Italiana per la Storia dell’Automobile CPAE ·Club Piacentino Automotoveicoli d’Epoca Piacenza ·Palazzo Farnese 16 giugno 2007 Lorenzo Boscarelli 3 Il Circuito Automobilistico di Piacenza, una piccola indimenticabile gara Gianni Rogliatti 8Il debutto del mito Giuseppe Busso 11 Estratto dal libro “Nel cuore dell’Alfa” Gioachino Colombo 11 Estratto dal libro “Le origini del mito” Alessandro Silva 14 Franco Cortese, il pilota della prima Ferrari “A uto Italiana” 21 Anno XXVIII n. 9, 1 maggio 1947: cronaca del Circuito di Piacenza MONOGRAFIA AISA 76 2 IL CIRCUITO AUTOMOBILISTICO DI PIACENZA, UNA PICCOLA INDIMENTICABILE GARA Lorenzo Boscarelli l desiderio di rinascita che segue una tragedia è gran- Un grande campione, rimasto ignoto ai più. Ide, travolgente: si desidera la normalità e si ha voglia Anche in Italia la prima gara automobilistica del dopo- di divertirsi, di appassionarsi per qualcosa di leggero. guerra si disputò nel 1945: un’oscura gara in salita, che L’Italia aveva pagato un prezzo elevato durante la ebbe luogo a Napoli il 16 dicembre di quell’anno: la seconda guerra mondiale: il dissolvimento dello Stato Mergellina-Posillipo. Nel 1946 nel nostro paese venne- l’8 settembre, la guerra civile, le deportazioni, distru- ro disputate 12 gare in circuito (tutti i circuiti erano su zioni e drammi in tante famiglie. strade cittadine chiuse al traffico per l’occasione) e 8 in Però, come scrive il regista Ermanno Olmi in un suo salita. -

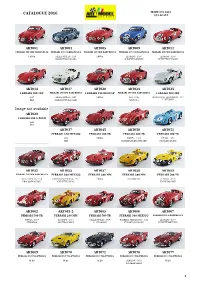

CATALOGUE 2016 Image Not Available

CATALOGUE 2016 MADE IN ITALY 1/43 SCALE ART001 ART004 ART005 ART009 ART011 FERRARI 166 MM BERLINETTA FERRARI 195 S BERLINETTA FERRARI 166 MM BARCHETTA FERRARI 195 S BERLINETTA FERRARI 166 MM BARCHETTA PROVA MILLE MIGLIA - 1950 PROVA LE MANS - 1950 LE MANS - 1949 MARZOTTO/CROSARA SERAFINI/SOMMER CHINETTI/SELDSON ART014 ART017 ART020 ART024 ART025 FERRARI 500 TRC FERRARI 166 MM BARCHETTA FERRARI 196 DINO SP FERRARI 166 MM BARCHETTA FERRARI 500 TRC 1957 MILLE MIGLIA - 1950 PROVA SPA - 1949 TIEFENCASTEL-LENZETHEIDE - 1957 RED MARZOTTO/CRISTALDI CHINETTI V. NEUMAN Image not available ART029 FERRARI 206 S DINO 1965 RED ART037 ART045 ART050 ART051 FERRARI 340 MEXICO FERRARI 500 TR FERRARI 500 TR FERRARI 500 TR 1952 PROVA MONZA - 1956 REIMS - 1956 RED GENDEBIEN/DE PORTAGO PICARD/MANZON ART052 ART055 ART057 ART058 ART059 FERRARI 166 MM BARCHETTA FERRARI 340 MEXICO FERRARI 290 MM FERRARI 290 MM FERRARI 500 TR MILLE MIGLIA - 1950 CARRERA MEXICANA - 1952 PROVA CUSTOMERS LE MANS - 1956 BRACCO/MAGLIOLI CHINETTI/LUCAS BIANCHI/CANGY ART062 ART063-2 ART065 ART066 ART067 FERRARI 500 TR FERRARI 290 MM FERRARI 500 TR FERRARI 340 MEXICO FERRARI 195 S BARCHETTA MONZA - 1956 LE MANS - 1957 MILLE MIGLIA - 1956 CARRERA MESSICANA - 1952 LE MANS - 1950 STARABBA SVATERS/CANGY G. MUNARON VILLORESI/CASSANI CHINETTI/DREYFUS ART069 ART070 ART071 ART076 ART077 FERRARI 250 CALIFORNIA FERRARI 250 CALIFORNIA FERRARI 250 CALIFORNIA FERRARI 250 CALIFORNIA FERRARI 250 CALIFORNIA OPEN OPEN OPEN SEBRING - 1959 OPEN GINTHER/VERLY 1 CATALOGUE 2016 MADE IN ITALY 1/43 SCALE ART080-2 ART083 ART085 ART086 ART088 FERRARI 166 MM BARCHETTA FERRARI 500 TR FERRARI 250 CALIFORNIA FERRARI 250 CALIFORNIA FERRARI 290 MM LE MANS - 1951 MONZA - 1956 WITH SOFT TOP LE MANS - 1959 LE MANS - 1957 BOUCHARD/FARNAUD CARINI/BORDONI TAVANO/GROSSMAN ARENRS/VROOM ART091 ART092 ART093 ART096 ART097 FERRARI 500 TRC FERRARI 225 S TOURING FERRARI 500 TR FERRARI 166 MM BARCHETTA FERRARI 225 S / 250 S BRIDGEHAMPTON - 1958 G.P. -

(Piamonte). Su Padre Era Fabricante Textil. En Su Juventud Fue Un Exitoso Piloto Motociclista, Corriendo Para Las Marcas Garelli, DOT, Moto Guzzi Y Sunbeam

ACHILLE VARZI Achille Varzi nació en Galliate, Novara (Piamonte). Su padre era fabricante textil. En su juventud fue un exitoso piloto motociclista, corriendo para las marcas Garelli, DOT, Moto Guzzi y Sunbeam. Disputó en siete ocasiones el Tourist Trophy en la Isla de Man, antes de pasarse a la competición automovilística en 1928. A lo largo de los diez años siguientes, sería uno de los más destacados rivales de Tazio Nuvolari, Rudolf Caracciola y Bernd Rosemeyer. El primer coche de carreras de Varzi fue un Bugatti Type 35, pero al poco tiempo pasó a conducir un Alfa Romeo, una marca con la que se apuntó muchas victorias durante la sesión de carreras de 1929 en Italia. En 1930 adquirió un vehículo del relativamente nuevo constructor Maserati. Lo condujo en el seno del equipo Alfa Romeo, ganando el campeonato de su país, una hazaña que repitió en 1934. Una de sus victorias más importantes la logró en la prestigiosa carrera Targa Florio, donde batió a Louis Chiron, que partía como favorito. Tras su triunfo de 1933 en el Gran Premio de Trípoli, una carrera por entonces asociada con una lotería, Varzi tuvo que hacer frente a las acusaciones de que la carrera había sido amañada. Ganó 6 Grandes Premios en 1934 conduciendo un Alfa Romeo P3: en Alessandria, Trípoli, Targa Florio, Penya Rhin en Barcelona, Coppa Ciano y Niza. También se convirtió en el primer piloto en la historia en lograr la victoria en la Targa Florio y en las Mille Miglia en la misma temporada. En el circuito de Mellaha, donde se corría el Gran Premio de Tripoli (que Varzi ganó tres veces en cuatro años), Achille, durante los entrenamientos de la edición de 1934 y abordando a 200 Km/h un curvone, se encontró inopinadamente con el Bugatti de Dreyfus remolcando, a marcha lenta, al averiado Bugatti de Brivio. -

Rétromobile 2016 Fiat

€ 2,40 ogni mese in edicola Anno 11 N.3/2016 MARZO Mensile di tecnica, informazione, eventi, storia ed annunci dedicato ai veicoli storici www.epocauto.it Austria e Belgio € 6,00 Spagna € 5,00 - Portogallo Cont. € 5 - Svizzera CT. 5,90 Chf - Turchia Piccole meraviglie su base Fiat 500 Vauxhall Victor un po’ tedesca e tanto inglese In caso di mancato recapito, inviare CMP BOLOGNA per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa. dovuta la versare a impegna si che mittente al restituzione la per BOLOGNA CMP inviare recapito, mancato di caso In Maria Teresa De Filippis, prima donna in F1 Poste Italiane S.p.a. - Spedizione in Abbonamento Postale D.L. 353/2003 (conv. (conv. 353/2003 D.L. Postale Abbonamento in Spedizione - S.p.a. Italiane Poste - Mensile Gilera 125 monocilindrico in L. 27/02/2004 n. 46) art. 1, comma 1, DCB - Filiale di Bologna di Filiale - DCB 1, comma 1, art. 46) n. 27/02/2004 L. in ISSN 1973-5944 1973-5944 ISSN a quattro tempi Parigi in rosso Rétromobile 2016 N. 3 - 2016 - 1 N. 3 ommario Marzo Hanno collaborato: Marco Batazzi Il fotoquiz di epocAuto Gilera 125, 1950 Franco Carmignani S dai Club Umberto Cattani 4 26 Mario Colombo Elvio Deganello Antonio Lombardi Luca Montanari 5 Biblioteca Alberto Rastrelli Giuseppe Valerio Aldo Zana Rétromobile 2016 6 Parigi in rosso Mensile fondato da: Maurizio Tabucchi Andar per aste Automodelli, che passione! Caporedattore: 9 30 Umberto Cattani Direttore responsabile: Nuova Fiat 500 Parliamo di tecnica: Enzo Cimatti 1 0 piccole e irripetibili 3 1 Magnete o spinterogeno