Scholarly Editing and German Literature: Revision, Revaluation, Edition

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

BIRGIT TAUTZ DEPARTMENT of GERMAN Bowdoin College 7700 College Station, Brunswick, ME, 04011-8477, Tel.: (207) 798 7079 [email protected]

BIRGIT TAUTZ DEPARTMENT OF GERMAN Bowdoin College 7700 College Station, Brunswick, ME, 04011-8477, Tel.: (207) 798 7079 [email protected] POSITIONS Bowdoin College George Taylor Files Professor of Modern Languages, 07/2017 – present Assistant (2002), Associate (2007), Full Professor (2016) in the Department of German, 2002 – present Affiliate Professor, Program in Cinema Studies, 2012 – present Chair of German, 2008 – 2011, fall 2012, 2014 – 2017, 2019 – Acting Chair of Film Studies, 2010 – 2011 Lawrence University Assistant Professor of German, 1998 – 2002 St. Olaf College Visiting Instructor/Assistant Professor, 1997 – 1998 EDUCATION Ph.D. German, Comparative Literature, University of MN, Minneapolis, 1998 M.A. German, University of WI, Madison, 1992 Diplomgermanistik University of Leipzig, Germany, 1991 RESEARCH Books (*peer-review; +editorial board review) 1. Translating the World: Toward a New History of German Literature around 1800, University Park: Penn State UP, 2018; paperback December 2018, also as e-book.* Winner of the SAMLA Studies Book Award – Monograph, 2019 Shortlisted for the Kenshur Prize for the Best Book in Eighteenth-Century Studies, 2019 [reviewed in Choice Jan. 2018; German Quarterly 91.3 (2018) 337-339; The Modern Language Review 113.4 (2018): 297-299; German Studies Review 42.1(2-19): 151-153; Comparative Literary Studies 56.1 (2019): e25-e27, online; Eighteenth Century Studies 52.3 (2019) 371-373; MLQ (2019)80.2: 227-229.; Seminar (2019) 3: 298-301; Lessing Yearbook XLVI (2019): 208-210] 2. Reading and Seeing Ethnic Differences in the Enlightenment: From China to Africa New York: Palgrave, 2007; available as e-book, including by chapter, and paperback.* unofficial Finalist DAAD/GSA Book Prize 2008 [reviewed in Choice Nov. -

Jaina Studies

JAINA STUDIES Edited by Peter Flügel Volume 1 2016 Harrassowitz Verlag . Wiesbaden Johannes Klatt Jaina-Onomasticon Edited by Peter Flügel and Kornelius Krümpelmann 2016 Harrassowitz Verlag . Wiesbaden Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Bibliographic information published by the Deutsche Nationalbibliothek The Deutsche Nationalbibliothek lists this publication in the Deutsche Nationalbibliografie; detailed bibliographic data are available in the internet at http://dnb.dnb.de. For further information about our publishing program consult our website http://www.harrassowitz-verlag.de © Otto Harrassowitz GmbH & Co. KG, Wiesbaden 2016 This work, including all of its parts, is protected by copyright. Any use beyond the limits of copyright law without the permission of the publisher is forbidden and subject to penalty. This applies particularly to reproductions, translations, microfilms and storage and processing in electronic systems. Printed on permanent/durable paper. Printing and binding: Hubert & Co., Göttingen Printed in Germany ISSN 2511-0950 ISBN 978-3-447-10584-2 Contents Acknowledgments .............................................................................................................. 7 Life and Work of Johannes Klatt ........................................................................................ 9 (by Peter -

18 Au 23 Février

18 au 23 février 2019 Librairie polonaise Centre culturel suisse Paris Goethe-Institut Paris Organisateur : Les Amis du roi des Aulnes www.leroidesaulnes.org Coordination: Katja Petrovic Assistante : Maria Bodmer Lettres d’Europe et d’ailleurs L’écrivain et les bêtes Force est de constater que l’homme et la bête ont en commun un certain nombre de savoir-faire, comme chercher la nourriture et se nourrir, dormir, s’orienter, se reproduire. Comme l’homme, la bête est mue par le désir de survivre, et connaît la finitude. Mais sa présence au monde, non verbale et quasi silencieuse, signifie-t-elle que les bêtes n’ont rien à nous dire ? Que donne à entendre leur présence silencieuse ? Dans le débat contemporain sur la condition de l’animal, son statut dans la société et son comportement, il paraît important d’interroger les littératures européennes sur les représentations des animaux qu’elles transmettent. AR les Amis A des Aulnes du Roi LUNDI 18 FÉVRIER 2019 à 19 h JEUDI 21 FÉVRIER 2019 à 19 h LA PAROLE DES ÉCRIVAINS FACE LA PLACE DES BÊTES DANS LA AU SILENCE DES BÊTES LITTÉRATURE Table ronde avec Jean-Christophe Table ronde avec Yiğit Bener, Dorothee Bailly, Eva Meijer, Uwe Timm. Elmiger, Virginie Nuyen. Modération : Francesca Isidori Modération : Norbert Czarny Le plus souvent les hommes voient dans la Entre Les Fables de La Fontaine, bête une espèce silencieuse. Mais cela signi- La Méta morphose de Kafka, les loups qui fie-t-il que les bêtes n’ont rien à dire, à nous hantent les polars de Fred Vargas ou encore dire ? Comment s’articule la parole autour les chats nazis qui persécutent les souris chez de ces êtres sans langage ? Comment les Art Spiegelman, les animaux occupent une écrivains parlent-ils des bêtes ? Quelles voix, place importante dans la littérature. -

Chapter One Inventing the Linguistic Monuments of Europe1

Chapter One Inventing the Linguistic Monuments of Europe1 No one, professional historian or member of the interested public, comes to the Middle Ages without preconceptions, assumptions, and expectations about this long period of European history. These preconceptions derive not only from popular media including film, fiction, and the internet, but also from centuries of debate and fashioning and refashioning of this long period by scholars who sought not only to understand the past but to mobilize it for debates about their own presents. The Middle Ages have never been merely academic—the continuing fascination with the medieval world has always had implications for the understanding of the present, a search for those models, paradigms, and structures, both social and mental, that define the present. Essential to this process has always been the search for those objects and especially those texts generated during this period, and concomitantly the search for how to understand these documents. The two are intimately interconnected: the selection and privileging of specific documents has always been in relationship to the questions historians have asked, and documents, as they are discovered or rediscovered are made to fit into patterns of meaning by the scholars who have discovered them. While the search for medieval texts has been carried on since the sixteenth century for a spectrum of religious, political, and ideological reasons, the Middle Ages that we study is for better or worse largely a construct of the nineteenth century. Our corpus of sources owe their preservation and publication to the passion of long-forgotten scholars who sought them out because they hoped that they would answer specific questions about the past and the present, questions and interpretations that subsequent generations of scholars and the general public have largely accepted without question. -

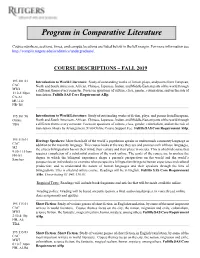

Program in Comparative Literature

Program in Comparative Literature Course numbers, sections, times, and campus locations are listed below in the left margin. For more information see http://complit.rutgers.edu/academics/undergraduate/. COURSE DESCRIPTIONS – FALL 2019 195:101:01 Introduction to World Literature: Study of outstanding works of fiction, plays, and poems from European, CAC North and South American, African, Chinese, Japanese, Indian, and Middle-Eastern parts of the world through MW4 a different theme every semester. Focus on questions of culture, class, gender, colonialism, and on the role of 1:10-2:30pm translation. Fulfills SAS Core Requirement AHp. CA-A1 MU-212 HB- B5 195:101:90 Introduction to World Literature: Study of outstanding works of fiction, plays, and poems from European, Online North and South American, African, Chinese, Japanese, Indian, and Middle-Eastern parts of the world through TBA a different theme every semester. Focus on questions of culture, class, gender, colonialism, and on the role of translation. Hours by Arrangement. $100 Online Course Support Fee. Fulfills SAS Core Requirement AHp. 195:110:01 Heritage Speakers: More than half of the world’s population speaks or understands a minority language in CAC addition to the majority language. This course looks at the way they use and process each of those languages, M2 the effects bilingualism has on their mind, their culture and their place in society. This is a hybrid course that 9:50-11:10am requires completion of a substantial portion of the work online. The goals of the course are to analyze the FH-A1 degree to which the bilingual experience shape a person's perspectives on the world and the world’s Sanchez perspective on individuals; to examine what perspective bilingualism brings to human experience and cultural production; and to understand the nature of human languages and their speakers through the lens of bilingualism. -

Lessing's Aesthetica in Nuce

Lessing’s Aesthetica in Nuce From 1949 to 2004, UNC Press and the UNC Department of Germanic & Slavic Languages and Literatures published the UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures series. Monographs, anthologies, and critical editions in the series covered an array of topics including medieval and modern literature, theater, linguistics, philology, onomastics, and the history of ideas. Through the generous support of the National Endowment for the Humanities and the Andrew W. Mellon Foundation, books in the series have been reissued in new paperback and open access digital editions. For a complete list of books visit www.uncpress.org. Lessing’s Aesthetica in Nuce An Analysis of the May 26, 1769, Letter to Nicolai victor anthony rudowski UNC Studies in the Germanic Languages and Literatures Number 69 Copyright © 1971 This work is licensed under a Creative Commons cc by-nc-nd license. To view a copy of the license, visit http://creativecommons. org/licenses. Suggested citation: Rudowski, Victor Anthony. Lessing’s Aesthetica in Nuce: An Analysis of the May 26, 1769, Letter to Nicolai. Chapel Hill: University of North Carolina Press, 1971. doi: https://doi.org/ 10.5149/9781469658278_Rudowski Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Names: Rudowski, Victor Anthony. Title: Lessing’s aesthetica in nuce : An analysis of the May 26, 1769, letter to Nicolai / by Victor Anthony Rudowski. Other titles: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures ; no. 69. Description: Chapel Hill : University of North Carolina Press, [1971] Series: University of North Carolina Studies in the Germanic Languages and Literatures. | Includes bibliographical references. -

YOKO TAWADA Exhibition Catalogue

VON DER MUTTERSPRACHE ZUR SPRACHMUTTER: YOKO TAWADA’S CREATIVE MULTILINGUALISM AN EXHIBITION ON THE OCCASION OF YOKO TAWADA’S VISIT TO OXFORD AS DAAD WRITER IN RESIDENCE UNIVERSITY OF OXFORD, TAYLORIAN (VOLTAIRE ROOM) HILARY TERM 2017 ExhiBition Catalogue written By Sheela Mahadevan Edited By Yoko Tawada, Henrike Lähnemann and Chantal Wright Contributed to by Yoko Tawada, Henrike Lähnemann, Chantal Wright, Emma HuBer and ChriStoph Held Photo of Yoko Tawada Photographer: Takeshi Furuya Source: Yoko Tawada 1 Yoko Tawada’s Biography: CABINET 1 Yoko Tawada was born in 1960 in Tokyo, Japan. She began to write as a child, and at the age of twelve, she even bound her texts together in the form of a first book. She learnt German and English at secondary school, and subsequently studied Russian literature at Waseda University in 1982. After this, she intended to go to Russia or Poland to study, since she was interested in European literature, especially Russian literature. However, her university grant to study in Poland was withdrawn in 1980 because of political unrest, and instead, she had the opportunity to work in Hamburg at a book trade company. She came to Europe by ship, then by trans-Siberian rail through the Soviet Union, Poland and the DDR, arriving in Berlin. In 1982, she studied German literature at Hamburg University, and thereafter completed her doctoral work on literature at Zurich University. Among various authors, she studied the poetry of Paul Celan, which she had already read in Japanese. Indeed, she comments on his poetry in an essay entitled ‘Paul Celan liest Japanisch’ in her collection of essays named Talisman and also in her essay entitled ‘Die Niemandsrose’ in the collection Sprachpolizei und Spielpolyglotte. -

The Emergence of Physical Education As a Subject for Com

Nordic Journal of Educational History Vol. 4, no. 2 (2017), pp. 13–30 ISSN (online): 2001-9076 ISSN (print): 2001-7766 The Emergence of Physical Education as a Subject for Com- pulsory Schooling in the First Half of the Nineteenth Cen- tury: The Case of Phokion Heinrich Clias and Adolf Spiess Rebekka Horlacher Abstract • In general, schooling and nation-building are associated with the unifying role of language and history education, since language and culture are perceived as fundamental pillars of the nation. Less discussed—at least regarding the curriculum—is the role of physical education, even if physical education was a highly political issue in the first decades of the nineteenth century. Based on a case study of Switzerland and textbooks for physical education by Adolf Spiess and the activities of Phokion Heinrich Clias for the Bernese school, this article discusses how physical education, distinct from the late seventeenth and eighteenth centuries’ care for the body, became a school subject of the nineteenth century compulsory schools and how it was related to the notion of nation and nation-building. It ar- gues that physical education became first part of the “modern” philanthropic education and schooling, was soon taken for granted as an essential curricular component of nation-building and lost thereby the political threat. Keywords • schooling, curriculum, physical education, nation-building, philanthropic education Normally, the history of physical education is traced back to the ideas and initia- tives of Friedrich Ludwig Jahn (1778–1852), also known as “Turnvater Jahn” and to military requirements such as physical strength and military force.1 In doing so, a particular meaning of physical education is stressed: that of physical education as a school subject of the compulsory schools with a specific set of gymnastic exercises aiming at a healthy body (and soul) for the students making them valuable members of a political entity, that is, the nineteenth-century nation-state. -

German Influences Choirs, Repertoires, Nationalities

CHAPTER 1 German Influences Choirs, Repertoires, Nationalities Joep Leerssen The Choir’s Message, the Choir as Medium The German League of Choral Societies held its seventh festival in Breslau in 1906–07. The official programme gazette opened with a poem by the cel- ebrated figure-head of cultural nationalism, Felix Dahn, distinguished profes- sor at the local university, authoritative legal historian, former volunteer in the Franco-Prussian War, author of many a patriotic poem, and famous for his best-selling series of historical novels set at various periods of German and Germanic history. In English translation, the poem runs like this: To the German people God has given / Music of richest sonority In order that rest and struggle, death and life / may be glorified to us in song. So sing on, then, German youth / Of all things which can swell your heart! Of the persistence of true love / Of true friendship, gold and ore; Of the sacred shivers of pious awe / Of the sheen of spring and the joy of the forest Of Wanderlust, roving from land to land / And of that darling son of sunshine —Do not neglect that!—the golden wine. / Yes, sing of all things high and lovely, But above all cherish one specific song / Which should resound inspiring and roaring: The song of the German heroic spirit! / The song of manly duty and honour, Of faithfulness uncowed by fear / Which jubilantly hurls itself onto the foes’ spears And in death wrests victory! / Only he who is willing to die as well as live © Joep Leerssen, 2015 | doi 10.1163/9789004300859_003 This is an open access chapter distributed under the terms of the CC BY-NC-ND 4.0Joep license. -

(With) Polar Bears in Yoko Tawada'

elizaBetH MCNeill university of Michigan Writing and Reading (with) Polar Bears in Yoko Tawada’s Etüden im Schnee (2014)* Wir betraten tatsächlich ein sphäre, die sich zwischen der der tiere und der der Menschen befand. (Etüden im Schnee 129) in 2016, the kleist Prize was awarded to the Japanese-born yoko tawada, a writer well known in both Japan and Germany for her questioning of national, cultural, and linguistic identities through her distinctly playful style. to open the ceremony, Günter Blamberger reflected on tawada’s adaptations of themes in Heinrich von kleist’s work. Blamberger specifically praised both authors’ creation of liminal beings who not only pass through, but make obsolete the “Grenzen zwischen sprachen, schriften, kulturen, religionen, ländern, zwischen Vergangenheit und Gegenwart, Mensch und tier, leben und tod” (4). He then highlighted a sample of tawada’s art of transformation, her 2014 novel Etüden im Schnee (translated as Memoirs of a Polar Bear in 2016), which features the narrative voices of three polar bears, much in the style of e.t.a. Hoffmann’s Lebensansichten des Katers Murr (1819) and franz kafka’s “ein Bericht für eine akademie” (1917). Upon consid- ering kleist’s use of the bear in his texts, Blamberger simply characterized tawada’s bears as friendly animals who want to understand—and not eat—their human companions. for Blamberger, tawada gives voice not just to these three border-crossing bears and their “Bärensprache,” but more generally to “Misch- und zwischenwesen” in practicing her own migrational literary theory of culture and communication (4). the resulting “Poetik des Dazwischen, der zwischen- zeiten und zwischenräume” foregrounds the metamorphic, even evolutionary, process at work in moving between languages, spaces, cultures, and forms (5). -

The Future of Text and Image

The Future of Text and Image The Future of Text and Image: Collected Essays on Literary and Visual Conjunctures Edited by Ofra Amihay and Lauren Walsh The Future of Text and Image: Collected Essays on Literary and Visual Conjunctures, Edited by Ofra Amihay and Lauren Walsh This book first published 2012 Cambridge Scholars Publishing 12 Back Chapman Street, Newcastle upon Tyne, NE6 2XX, UK British Library Cataloguing in Publication Data A catalogue record for this book is available from the British Library Copyright © 2012 by Ofra Amihay and Lauren Walsh and contributors All rights for this book reserved. No part of this book may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording or otherwise, without the prior permission of the copyright owner. ISBN (10): 1-4438-3640-0, ISBN (13): 978-1-4438-3640-1 TABLE OF CONTENTS Preface....................................................................................................... vii Introduction ................................................................................................. 1 Image X Text W. J. T. Mitchell PART I: TEXT AND IMAGE IN AUTOBIOGRAPHY Chapter One............................................................................................... 15 Portrait of a Secret: J. R. Ackerley and Alison Bechdel Molly Pulda Chapter Two.............................................................................................. 39 PostSecret as Imagetext: The Reclamation of Traumatic Experiences -

Edinburgh Research Explorer

Edinburgh Research Explorer ‘An old friend in a foreign land’ Citation for published version: Wood, M 2018, '‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and drama between cultures', Oxford German Studies, vol. 47, no. 1, pp. 5-16. https://doi.org/10.1080/00787191.2018.1409504 Digital Object Identifier (DOI): 10.1080/00787191.2018.1409504 Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: Oxford German Studies Publisher Rights Statement: This is an Accepted Manuscript of an article published by Taylor & Francis in Oxford German Studies on [date of publication], available online: http://wwww.tandfonline.com/10.1080/00787191.2018.1409504 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 ‘An old friend in a foreign land’: Walter Scott, Götz von Berlichingen, and Drama Between Cultures Michael Wood, University of Edinburgh Walter Scott’s translations of German plays are largely seen as expressing his interest in medieval themes and the historical individual, and as linguistically deficient works that aided the young man in his artistic development.