Filipinismos En Lengua Española

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

VII. DEPARTMENT of EDUCATION A. Office of the Secretary For

VII. DEPARTMENT OF EDUCATION A. Office of the Secretary For general administration and support, support to operations, and operations, including locally-funded and foreign- assisted projects, as indicated hereunder......................................................................................... P 138,033,428,000 ================ New Appropriations, by Program/Project ====================================== Current_Operating_Expenditures_ Maintenance and Other Personal Operating Capital Services___ ____Expenses____ ____Outlays___ _____Total_____ A. PROGRAMS I. General Administration and Support a. General Administration and Support Services P 625,415,000 P 1,507,081,000 P 42,839,000 P 2,175,335,000 ---------------- --------------- --------------- ---------------- Sub-total, General Administration and Support 625,415,000 1,507,081,000 42,839,000 2,175,335,000 ---------------- --------------- --------------- ---------------- II. Support to Operations a. Elementary Education 20,805,000 29,279,000 500,000 50,584,000 b. Secondary Education 17,220,000 126,506,000 500,000 144,226,000 c. Alternative Learning Systems (ALS) 13,329,000 87,635,000 2,000,000 102,964,000 d. Physical Education and School Sports Program 8,505,000 3,203,000 70,000 11,778,000 e. School Health and Nutrition Program 7,482,000 9,534,000 1,000,000 18,016,000 f. National Education Test Development 23,218,000 226,111,000 1,000,000 250,329,000 g. Educational Projects Development and Implementation 16,624,000 11,209,000 500,000 28,333,000 h. National Science Teaching Instrumentation Center 7,948,000 16,488,000 200,000 24,636,000 i. Other Activities Supportive to Operations 115,988,000 6,500,000 122,488,000 ---------------- --------------- --------------- ---------------- Sub-total, Support to Operations 115,131,000 625,953,000 12,270,000 753,354,000 ---------------- --------------- --------------- ---------------- III. -

Cakes Desserts

Ube Yema Mocha, Vanilla, Cakes Special Double Flavour (sponge cake, Chocolate, Ube** Regular (ube in Combination custard coated Pandan* (ube icing in centre) centre) w/ cheese) $25 $28 $30 - $30 8” Round (feeds 10) 12” Round (feeds 20) $45 $50 $55 - $55 9” x 13” Rec (feeds 20) $45 $50 $55 - $55 12” x 18” Rec (feeds 40) $85 $90 $98 $85-$98 $98 Edible images and additional décor add $10. For fondant cakes please inquire at our Latimer location (905) 567-8878. *add $2-$7 for macapuno (shredded coconut) **Taro Brampton Menu Desserts (905) 457-0500 Boat tarts $7.50/ Inipit $8/12pc custard filled pastry w/ vanilla chiffon cake sandwich w/ custard centre 7916 Hurontario St Brampton, ON meringue icing 10pcs Brazo de mercedes (reg or ube) $12/half $24/whole Leche flan $7 [email protected] baked fluffy meringue roll w $14/ube $27/ube whole crème caramel custard centre half Buko pandan $6 Pichi pichi $4.00/10pc $40/100pc gelatin, string coconut fruit salad sticky steamed cassava balls rolled in shredded Business Hours: coconut Cassava cake $8.5/sm $25/ Pionono $4.5/half $9/whole Monday 11:00-7:00 baked sticky cassava with party tray chiffon cake roll with margarine and sugar coconut topping Tuesday 10:00-8:00 Crema de fruita $10/sm $35/ Puto multicoloured $5.30/14pc $38/100pc vanilla cake layered with fruit party tray sweet steamed rice cakes Wednesday 10:00-8:00 cocktail Empanada $1.30/pc $12/10pc Silvanas $10/doz Thursday 10:00-8:00 baked chicken patties w/ sweet Crunchy meringue disks rolled in icing, cake dough crumbs,cashews Friday 10:00-8:00 -

Orth. Hor - ' a Retirement Hotet 1611 Chicago Ave., Evanston,IL 6020-J 847-448-0104

Nues SERVING NILES SINCE 1951 $2.00Herdd I THURSDAY, JULY14, 2011 A CHICAGO SUN-TIMES PUBUCATIONSpe rtator24/7 AT PIONEERLOCAL.COM t, I - The i : orth. hor - ' A Retirement Hotet 1611 Chicago Ave., Evanston,IL 6020-j 847-448-0104. www.reIjrementhQteIconi CELEBRATE 1j BASTILLE DAY S, Vive la ratatouille! PAGE 28 .., j MOMMY ON A 4;;:. SHOESTRING t 4 , Fun T-shirt trans- formations PAGE 22 I- t AlLen Nilsen replaces a string of beads while attending the bead-and-jeweLry show with his wife, Diane, on July 9 at White Eagle HUNG JEWELRY Banquets in Hites. PAGE 10. I DAN LUEDERT-SUN-TIMES MEDIA TO YOU WITH ' SHARE THEIR GROWTiI.. SHARE THEth JOY SHARE THEIR IMAGjNATI' SOE-jLOg . lI S1IN AND MOST MPORTANTL .LS NO..L>iØ t0969 J.:to AèPßèl8I1OI1EJnd SHARE': THE WORLJ , e8OOOoo AèI'èJ8I-iOIIEIfld S1IN 6TO-1l:OOOOOO 5T03 8O6O9 PION ER 'CALCOM J,5THURSDAY. LUCY iU 20 CII L T. ISDa U I!!' Ov..i..L s The fastest Internet speeds. U-VERSE CAN'T. XFINITY° CAN XFINITY's fastest Internet speeds are more than twice as list as U-verse's, which means you can download music qarnes and HD movies fasterAnd if you're watching two HD shows at the same time and try to go online, U-verse's fastest Internet speeds can't even be reached They just don't have the bandwidth SS I, Nose, onto!, O4 EsII, If you want more room, don't settle forless than Airoom. Since 1958, Aboom has delivering projects on time, on budget, and backed by XFPNITY TRIPLE PLAY i 0-year installationand 1 h-year construction warrantlesThat's the Airoom guarantee. -

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus Di PT

TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ) Penulisan Hukum (Skripsi) Disusun dan Diajukan untuk Melengkapi Syarat – syarat Guna Memperoleh Derajat Sarjana dalam Imu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Oleh : Faris Danar Saputro E 0003167 FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA 2008 PERSETUJUAN Penulisan Hukum (skripsi) ini telah disetujui untuk dipertahankan dihadapan Dewan Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Surakarta. Dosen Pembimbing Skripsi Dosen Pembimbing Co. Pembimbing Munawar Kholil, S.H., M.Hum Pujiyono, S.H., M.H NIP. 132 086 386 NIP. 132 304 741 PENGESAHAN PENGUJI Penulisan Hukum (Skripsi) TANGGUNG JAWAB HUKUM PT. ASURANSI JASA INDONESIA DALAM PENYELESAIAN KLAIM ASURANSI PENGANGKUTAN BARANG DI LAUT ( Studi Kasus di PT. Asuransi Jasa Indonesia Cabang Surakarta ) Disusun oleh : FARIS DANAR SAPUTRO NIM : E. 0003167 Telah diterima dan disahkan oleh Tim Penguji Penulisan Hukum (Skripsi) Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Pada : Hari : Rabu Tanggal : 4 Juni 2008 TIM PENGUJI 1. Hernawan Hadi, S.H, M.Hum : ................................. Ketua 2. Tuhana, S.H, Msi : ................................. Sekretaris 3. Munawar Kholil, S.H, M.Hum : .................................. Anggota Mengetahui Dekan Moh. Jamin, S.H.,M.Hum NIP . 131 570 754 MOTTO Segala perkara dapat kutanggung didalam Dia yang memberi kekuatan padaku. (Filipi 4:3) Kemenangan bukan segalanya, tapi cara untuk mendapatkan kemenangan adalah segalanya (Vince Lombardi) Kasihanilah musuhmu seperti kamu mengasihi dirimu sendiri (Faris) Jadilah terang dan bagikan kasih pada semua orang, seperti Dia yang mengasihi kita. (Faris) PERSEMBAHAN Dengan mengucapkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa. -

Appetizers – Pulutan

APPETIZERS – PULUTAN • LUMPIA SHANGHAI – Your choice of PORK OR CHICKEN, . Served with Spicy Sweet & Sour sauce or Cane Vinegar Garlic dipping sauce. 9.95 • SEAFOOD GINATAANG KUHOL - (REAL ESCARGOT / CULTURED SNAILS) Sauteed in garlic, onions, ginger and coconut milk. Served on a wonderful coconut base broth with chili leaves and fresh baby spinach. 13. 5 SEASONAL (Gluten Free) • SEAFOOD CALAMARES – BREADED SQUID SERVED WIT H COCKTAIL OR TARTAR SAUCE 13.50 SEASONAL • ONE MEDIUM CRISPY PATA/ PORK HOCK - deep fried pork hock / PIGS FEET Crispilicious skin outside and tender and juicy on the inside. - 18.75 ( GF) • PORK TOKWA AT LECHON –Fried tofu & Lechon kawali (Crispy pork belly) topped with soy sauce and Cane Vinegar. 13.95 (Gluten Free) • PORK TOKWA AT TENGA – Fried tofu & steamed pigs ears ) topped with soy sauce and Cane Vinegar. 14.95 (Gluten Free) • PORK SIZZLING PORK SISIG – A traditional Filipino method of preparing sizzling pork. Marinated with ginger, onions, soy sauce, vinegar, lemon, and jalapeno. Twice cooked, griddled then, chopped and griddled again. Topped with a touch of mayonnaise. 13. 95 Add two eggs for 2.5 Specify if you want mild, medium or spicy (We only use quality lean pork meat) (Excellent as a main entrée also) • SIZZLING CHICKEN SISIG – Sisig has been one of the best creations in Filipino cuisine. Marinated with ginger, onions, soy sauce, vinegar, lemon, and jalapeno. Twice cooked, griddled then, chopped and griddled again. Topped with a touch of mayonnaise. 13. 95 Add two eggs for 2.5 Specify if you want mild, medium or spicy • PORK SIZZLING SISIG PIG EARS – Cooked SISIG style. -

Goldilocks Website Menu

Appete Cerritos / 562-865-11 Calamari - Crispy-friend squid, served with our garlic and vinegar sauce. Lumpiang Shanghai - Crispy mini springrolls filled with diced pork, shrimp and spices. Complemented with our signature sweet and sour sauce. Crispy Chicken Wings - Marinated and seasoned, crispy fried Lumpia Shanghai chicken wings. Available in Plain, Garlic, Sweet & Spicy, or Salt & Pepper. Tokwa’t Baboy - Fried tofu mixed with cirspy lechon bits and served with a garlic vingar sauce. Soups Bulalo Bangus Belly Sinigang - Sour soup made with boneless milkfish and tamarind. Pork Spare Ribs Sinigang - Sour soup made with pork spare ribs and tamarind. Bulalo Soup - A hearty beef shank soup with green beans, napa cabbage, potatoes, and sliced carrots. Dinuguan Pok Dinuguan - A unique combination of pork meat and entrails cooked in pork blood, vinegar, and spices. Crispy Binagoongan Crispy Dinuguan - A twist on an old favorite! Crispy pork meat and entrails, cooked in prok blood, vinegar, and spices. Lechon Kawali - Crispy-fried marinated pork belly served with our special liver sauce. Lechon Paksiw - Sliced pork belly deep-fried in liver broth and seasoned with vinegar and black pepper. Crispy Binagoongan - A scrumptious combination of bagoong, sauteed lechon kawali, diced fresh mangoes, and tomatoes. TociWOWsilog Available with eggplant. Crispy Lechon Kare-Kare Crispy Pata - Crispy-fried marinated pork hocks served with a garlic vinegar sauce. Beakfast Tapsilog Pinoy Breakfast Sampler - Fried boneless bangus (milkfish), stir-fried beef (tapa), stir-fried pork sausages (longanisa) with garlic fried rice, salted eggs, and diced tomatoes. Serves -4. Tapsilog - Beef tapa, garlic fried rice, and egg. Tocilog - Pork marinated and cured in vinegar, sugar, and Longsilog special spices Served with two eggs any style; garlic fried rice TociWOWsilog Longsilog - Sweet sausage served with eggs any style, garlic fried rice or Pan de Sal. -

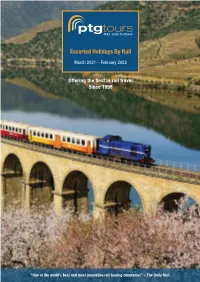

Escorted Holidays by Rail

Escorted Holidays By Rail March 2021 – February 2022 Offering the best in rail travel Since 1998 “One of the world’s best and most innovative rail touring companies” – The Daily Mail Enjoy the freedom of travel with THE PTG TOURS TRAVEL EXPERIENCE GROUP TRAVEL Let us guide you through unfamiliar territory in the most In today’s world the group tour has become an opportunity comfortable and relaxing way possible. We journey on some to travel with other likeminded people who share common of the most scenic routes in the world. Simply enjoy the world interests. At PTG Tours our itineraries further enhance the passing you by as you travel in comfort to your destination. experience by visiting places not on the itineraries of other tour Your trusted guide will be traveling with you to make sure you groups. However, our itineraries are designed to give you the get the best and most unique experiences. We make sure your choice of having your independence from the group by giving trip is relaxed and problem free. you the option to take time out to enjoy your own Our guides have a passion for travel and extensive tour day or evening experience. experience over many years but from time to time we join up HOTELS with local guides, in addition to our tour guide, who have local We aim to provide stays at good hotels and these will vary insights and take your experience to another level that might depending on the type of tour. Generally the hotels we will use be missed if travelling without a guide. -

MANILA Filipino Restaurant

MANILA Filipino Restaurant Hours: Tuesday-Saturday 11 AM – 8 PM Sunday-Monday Closed Contact Us MANILA Filipino Restaurant 7849 Rockford Road Millington, TN 38053 (901)873-1063 [email protected] Visit us on the web: www.manila-restaurant.com www.mkt.com/manilarestaurant We offer 10% military/ uniformed service discount All Day Specials MANILA FILIPINO RESTAURANT Chef Specials WWW.MANILA-RESTAURANT.COM (Tuesday – Saturday, served with steamed rice) 1. PANCIT and LUMPIA 6.38 (OPEN TUE to SAT; 11am to 8pm) 51. Pork SISIG (TUESDAY ONLY) 9.89 (Stir fried rice noodles with (901)-873-1063 Citrus marinated pork tossed with vegetables and Manila lumpia 7849 ROCKFORD ROAD scallions, onions, jalapeno pepper 2. ADOBO and RICE 6.38 MILLINGTON, TN 38053 topped with egg 2A Chicken 52. Beef CALDERETA (WEDNESDAY ONLY) 9.89 2B Pork Beef stew in tomato sauce with Daily Combo 2C MIXED CHICKEN AND PORK potatoes, carrots, and bell pepper (Served with fried rice and fried egg) 3. LUMPIA and FRIED RICE 6.38 31. TOCILOG 7.88 53. Pork IGADO (THURSDAY ONLY) 9.89 (Manila lumpia and garlic rice) Strips of pork meat, cooked with Sliced Pork (cured meat) soy sauce and vinegar prepared the classic Filipino way. 4. FRIED CHICKEN with PANCIT 6.38 54. MUNGGO GUISADO (FRIDAY ONLY) 5. Fried Chicken with French Fries 6.38 32. LONGSILOG 7.88 Filipino sausage Mung bean simmered in pork 9.89 broth served with fried milk fish 6. Fried Chicken with Fried Rice 6.38 33. BANGSILOG 7.88 Pan-fried split marinated milkfish. 55. Pork DINUGUAN (SATURDAY ONLY) Stewed pork in vinegar, pepper, 9.89 Appetizers 34. -

Techniques & Culture, 35-36 | 2001

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by OpenEdition Techniques & Culture Revue semestrielle d’anthropologie des techniques 35-36 | 2001 Traversées Les techniques de construction navale aux Maldives originaires d’Asie du Sud-Est About boat-building techniques of the Maldives of Southeast Asian origin De las técnicas de la construcción naval en las Maldivas, oriundas del Asia del sudeste Pierre-Yves Manguin Édition électronique URL : http://journals.openedition.org/tc/276 DOI : 10.4000/tc.276 ISSN : 1952-420X Éditeur Éditions de l’EHESS Édition imprimée Date de publication : 1 janvier 2001 Pagination : 21-47 ISSN : 0248-6016 Référence électronique Pierre-Yves Manguin, « Les techniques de construction navale aux Maldives originaires d’Asie du Sud- Est », Techniques & Culture [En ligne], 35-36 | 2001, mis en ligne le 07 septembre 2012, consulté le 19 avril 2019. URL : http://journals.openedition.org/tc/276 ; DOI : 10.4000/tc.276 Ce document a été généré automatiquement le 19 avril 2019. Tous droits réservés Les techniques de construction navale aux Maldives originaires d’Asie du Sud-Est 1 Les techniques de construction navale aux Maldives originaires d’Asie du Sud- Est About boat-building techniques of the Maldives of Southeast Asian origin De las técnicas de la construcción naval en las Maldivas, oriundas del Asia del sudeste Pierre-Yves Manguin 1 Une mission effectuée en mars 1988 dans l’archipel des Maldives m’a permis de mener une étude rapide, mais relativement exhaustive, des divers chantiers de construction navale traditionnelle de l’atoll de Maafushi, immédiatement au sud de l’île capitale de Male, et des « atolls du Nord » Hinnavaru, Alifushi et Iguraidhoo2. -

Vilenica Almanac 2013

Zbornik Vilenica, ki izhaja od leta 1986, predstavlja poleg dobit- Nagrajenka Vilenice 2013 / nika mednarodne literarne nagrade vilenica tudi dela avtorjev, ki Vilenica Prize Winner 2013 jih žirija Vilenice izbere za goste festivala. Besedila so objavljena v Olga Tokarczuk izvirniku, v slovenskem in angleškem prevodu. Poleg avtorjev iz Srednje Evrope, ki se potegujejo za kristal vilenice, nagrado za Slovenski avtor v središču 2013 / najboljši literarni prispevek v zborniku, Vilenica gosti tudi avtorje Slovene Author in Focus 2013 od drugod, ki so predstavljeni v posebni rubriki. V zborniku Florjan Lipuš objavljamo tudi zmagovalne pesmi natečaja mlada vilenica. Literarna branja Vilenice 2013 / Vilenica Literary Readings 2013 Anna Auziņa e Vilenica Almanac has been published annually since 1986. Mauro Covacich Besides presenting the Vilenica International Literary Prize Silvija Čoleva Winner, it includes presentations of the works of authors invited to Radka Denemarková the festival by the Vilenica Jury. e texts are published in the Rodica Draghincescu original language, and in Slovene and English translation. Along- side authors from Central Europe, who compete for the Crystal Miriam Drev Vilenica Award for the best literary piece in the Almanac, Vilenica Katharina Hacker also hosts writers from other countries. ese authors are presented Ignacy Karpowicz in a special section. e Almanac also features the winning poems Vladimir Kopicl of the Young Vilenica competition. Tone Kuntner Tanja Maljarčuk Vanja Pegan Ana Pepelnik Katja Perat Milan Rakovac Martin Solotruk Brita Steinwendtner Gostje Vilenice 2013 / Vilenica Guests 2013 Olli Heikkonen Brian Henry Gerry Loose Alan McMonagle Zhao Si Mlada vilenica 2013 / Young Vilenica Award 2013 Ajda Furlan Jerneja Rupnik Eva Salopek Zbornik Vilenica, ki izhaja od leta 1986, predstavlja poleg dobit- Nagrajenka Vilenice 2013 / nika mednarodne literarne nagrade vilenica tudi dela avtorjev, ki Vilenica Prize Winner 2013 jih žirija Vilenice izbere za goste festivala. -

The Global Status of Seaweed Production, Trade and Utilization

GLOBEFISH RESEARCH PROGRAMME The global status of seaweed production, trade and utilization Volume 124 FAO GLOBEFISH RESEARCH PROGRAMME VOL. 124 The global status of seaweed production, trade and utilization by Fatima Ferdouse Susan Løvstad Holdt Rohan Smith Pedro Murúa Zhengyong Yang FAO Consultants Products, Trade and Marketing Branch Fisheries and Aquaculture Policy and Resources Division Rome, Italy FOOD AND AGRICULTURE ORGANIZATION OF THE UNITED NATIONS Rome, 2018 5HTXLUHGFLWDWLRQ )$2 7KHJOREDOVWDWXVRIVHDZHHGSURGXFWLRQWUDGHDQGXWLOL]DWLRQ *OREHILVK5HVHDUFK3URJUDPPH9ROXPH 5RPHSS /LFHQFH&&%<1&6$,*2 7KHGHVLJQDWLRQVHPSOR\HGDQGWKHSUHVHQWDWLRQRIPDWHULDOLQWKLVLQIRUPDWLRQSURGXFWGRQRWLPSO\WKHH[SUHVVLRQRIDQ\RSLQLRQZKDWVRHYHU RQWKHSDUWRIWKH)RRGDQG$JULFXOWXUH2UJDQL]DWLRQRIWKH8QLWHG1DWLRQV )$2 FRQFHUQLQJWKHOHJDORUGHYHORSPHQWVWDWXVRIDQ\FRXQWU\ WHUULWRU\FLW\RUDUHDRURILWVDXWKRULWLHVRUFRQFHUQLQJWKHGHOLPLWDWLRQRILWVIURQWLHUVRUERXQGDULHV7KHPHQWLRQRI VSHFLILFFRPSDQLHVRU SURGXFWVRIPDQXIDFWXUHUVZKHWKHURUQRWWKHVHKDYHEHHQSDWHQWHGGRHVQRWLPSO\WKDWWKHVHKDYHEHHQHQGRUVHGRUUHFRPPHQGHGE\ )$2LQSUHIHUHQFHWRRWKHUVRIDVLPLODUQDWXUHWKDWDUHQRWPHQWLRQHG 7KHYLHZVH[SUHVVHGLQWKLVLQIRUPDWLRQSURGXFWDUHWKRVHRIWKHDXWKRU V DQGGRQRWQHFHVVDULO\UHIOHFWWKHYLHZVRUSROLFLHVRI)$2 ,6%1 )$2 6RPHULJKWVUHVHUYHG7KLVZRUNLV PDGH DYDLODEOHXQGHUWKH&UHDWLYH&RPPRQV$WWULEXWLRQ1RQ&RPPHUFLDO6KDUH$OLNH ,*2OLFHQFH && %<1&6$ ,*2KWWSVFUHDWLYHFRPPRQVRUJOLFHQVHVE\QFVDLJR 8QGHUWKHWHUPVRIWKLVOLFHQFH WKLVZRUNPD\EHFRSLHGUHGLVWULEXWHG DQGDGDSWHG IRUQRQFRPPHUFLDOSXUSRVHVSURYLGHGWKDWWKHZRUNLV DSSURSULDWHO\FLWHG,QDQ\XVHRIWKLVZRUNWKHUHVKRXOGEHQRVXJJHVWLRQWKDW)$2 -

I MO'olelo, STORYTELLING

MO‘OLELO, STORYTELLING: STORYTELLERS OF HAWAI‘I GIVE VOICE TO THE UTILIZATION AND PRESERVATION OF A HAWAIIAN TRADITION IN URBAN HIGH SCHOOLS A DISSERTATION SUBMITTED TO THE GRADUATE DIVISION OF THE UNIVERSITY OF HAWAI‘I AT MĀNOA IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION IN PROFESSIONAL EDUCATIONAL PRACTICE AUGUST 2014 By Sandra Lea Mapuana Patria Dissertation Committee: Jeffrey Moniz, Chairperson Hannah Tavares Keywords: mo‘olelo, ha‘imo‘olelo, storytellers, preservation, pedagogy i Dedicated to my sister Puanani and my son Ikaika ii ACKNOWLEDGEMENTS To Ke Akua and all my Hawaiian ancestors To my grandparents, Tutu kane Fred Pregil, Sr. and Tutu wahine Puanani Helenihi To my parents, Nelson and Barbara, for all their sacrifices To my son, Ikaika To my kaikuaana, Puanani, and her children, Puananionaona, Kawehi, and Pomaikai To my brother, Dana To Kawenaokalaniahiiakaikapoliopelekawahineaihonua Pukui To na haimoolelo, Dr. Ishmael Stagner, Barbara Pregil, Francine Dudoit, Mahealani Kanae To Dr. Jeffrey Moniz, Ph. D, Assistant Professor, doctoral advisor, University of Hawai‘i at Mānoa To Dr. Hannah Tavares, Ph. D, Associate Professor, mentor, University of Hawai‘i at Mānoa To Saint Damien, Saint Marianne Cope, Uncle Johnny Cambra, and all the patients of Kalaupapa For the grace of Ke Akua, God and the support of the above-mentioned parties, I privilege and express my humble gratitude for your manao and your faith in me. iii ABSTRACT My doctoral research is an inquiry into the art of moolelo, storytelling and its implications for educational settings particularly in underserved urban schools. For this study, I conducted extensive interviews with storytellers, both practitioners of storytelling and non- professionals, in various parts of the state.