Bruchie Des Vosges Communautaire

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Characteristics and Seasonal Evolution of Firns and Snow Cornices in the High Vosges Mountains (Eastern France)

2009 Vol. 63 · No. 1 · pp. 51–67 CHARACTERISTICS AND SEASONAL EVOLUTION OF FIRNS AND SNOW CORNICES IN THE HIGH VOSGES MOUNTAINS (EASTERN FRANCE) LAURENT WAHL, OLIVIER PLANCHON and PIERRE-MARIE DAVID With 10 figures and 5 tables Received 18 March 2008 ∙ Accepted 6 March 2009 In homage to Dr. LAURENT WAHL who died on December 18, 2008 Summary: Despite their relatively low elevation (about 1300–1400 m) and because of their cold and humid climate, the High Vosges Mountains in eastern France (at about 48°N 7°E) usually experience a long-lasting snow cover and the persist- ence of residual snow patches into late spring and summer, sometimes until mid-September. Snow accumulation in winter results in the formation of firns and snow cornices. Climate, topography and land cover of the High Vosges are favourable to snow accumulation on the upper leeward edges of fossil glacial cirques. Firns and snow cornices re-form at the same loca- tions. Therefore, 40 sites (including 23 “firn sites” and 17 “cornices sites”) were identified in glacial cirques, most of them facing E to NE and above 1150 m. The variability and succession of weather observed in winter and spring affect on the snow depth and the formation and duration of firns and snow cornices. While snowy winters are followed by a late melting of snow patches (high frequency of NW and N circulation types), mild and winters with little snow cover are followed by an early melting of small firns and snow cornices (high frequency of alternating south-westerly and westerly circulation types). -

Les Baraques La Bresse - Refuge Trois Fours

Les Baraques la Bresse - Refuge Trois Fours Une randonnée proposée par Bobosse52 Prmemière étape d'une randonnée de deux jours. Beaucoup de jolis points de vue sur ce circuit où vous passerez par l'Altenberg, le Rainkhoft, le Kastelberg, le Honechkt sans oublier le Lac des Corbeaux et les chamois à l'arrivée. Randonnée n°78627 Durée : 9h05 Difficulté : Difficile Distance : 20.22km Retour point de départ : Non Dénivelé positif : 1171m Activité : A pied Dénivelé négatif : 642m Région : Massif des Vosges Point haut : 1305m Commune : La Bresse (88250) Point bas : 684m Description Le départ se situe au petit parking, juste sur votre gauche après la rivière. Points de passages (D) Prenez la route sur 200 mètres et prenez le sentier balisé sur votre D Parking, juste sur votre gauche après la droite direction le Lac des Corbeaux. Vous couperez plusieurs fois la route rivière bitumée. N 48.002191° / E 6.9039° - alt. 684m - km 0 (1) Au lac, contournez par la droite et au bout de quelques mètres montez à 1 - Lac des Corbeaux droite en direction de la stèle du Collet Mansuy. N 47.993777° / E 6.905359° - alt. 893m - km 1.27 (2) A la stèle, prenez le chemin le plus à gauche, qui monte. 2 Stèle du Collet Mansuy (3) Une fois sur le plateau, descendez sur votre droite. Vous rejoignez ainsi N 47.988809° / E 6.897549° - alt. 1069m - km 2.11 un chemin, prenez à gauche et vous retrouvez un chemin carrossable qui 3 Sur le plateau, descendez sur votre droite vous amènera au Col de la Vierge et au Refuge de l'Union (non gardé). -

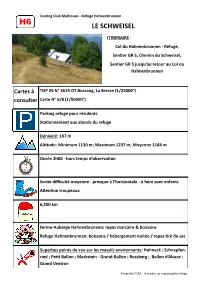

Le Schweisel

Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen H6 LE SCHWEISEL ITINERAIRE : Col du Hahnenbrunnen - Refuge, Sentier GR 5, Chemin du Schweisel, Sentier GR 5 jusqu’au retour au Col du Hahnenbrunnen Cartes à TOP 25 N° 3619 OT Bussang, La Bresse (1/25000°) consulter Carte N° 6/8 (1/50000°) Parking refuge pour résidents Stationnement aux abords du refuge Dénivelé: 107 m Altitude: Minimum 1130 m; Maximum 1237 m; Moyenne 1184 m Durée 2h00 - hors temps d’observation Sortie difficulté moyenne- presque à l’horizontale - à faire avec enfants Attention troupeaux 6,200 km Ferme-Auberge Hahnenbrunnen: repas marcaire & boissons Refuge Hahnenbrunnen: boissons / hébergement nuitée / repas tiré du sac Superbes points de vue sur les massifs environnants: Hohneck ; Schnepfen- ried ; Petit Ballon ; Markstein - Grand-Ballon ; Rossberg ; Ballon d’Alsace : Grand Ventron Propriété TCM - A rendre au responsable refuge Ferme Schweisel Hundskopf 1237m Côte 1199 Holzruecken 1234m Refuge Hahnenbrunnen—TCM Départ: Côte 1186 RD 431 Ferme-Auberge Hahnenbrunnen Descriptif de l’itinéraire: En quittant le refuge, prendre à droite la route des Crètes puis à 300m toujours à droite, le du GR5 en contournant la barrière en bois. Apres 15 min. on arrive dans une clai- rière, à un croisement. On quitte le GR5 à pour un chemin forestier carrossable non ba- lisé qui descend à droite vers le Schweisel. Dans les 2 virages en épingle à cheveux, pren- dre tout droit. A la patte d’oie suivante, atteindre l’orée de la forêt par le chemin descen- dant . Au bout de 100m, vue sur la ferme du Schweisel - rénovée en résidence et sur le massif du Kastelberg, Schnepfenried et à votre droite les fermes auberges Uff Rain et Salz- bach. -

La Navette Des Crêtes

navette_creteA5_navette_creteA5 25/06/12 14:30 Page1 Tous les dimanches et jours fériés du 1er juillet au 26 août 2012 La navette > 14 sites touristiques desservis sur la crête > Liaisons directes vers Col de la Schlucht des crêtes et station Lac Blanc 1200 (Col du Calvaire) > Correspondances avec les TER Alsace 2012 et le réseau Livo Vosges > Offre complémentaire en semaine Gérardmer <> Col de la Schlucht - Munster à partir du 6 juillet www.navettedescretes.com navette_creteA5_navette_creteA5 25/06/12 14:30 Page2 Dimanches et jours fériés Horaires des liaisons 2012 COLMAR - KAYSERSBERG - LAC BLANC 1200 Autocariste Voyages LK Kunegel TER Strasbourg Arrivée 09:23 13:23 TER Strasbourg Départ 14:03 19:07 Colmar Gare 09:35 13:25 13:35 18:55 Kaysersberg Porte Basse 10:01 12:59 14:01 18:29 Orbey Centre de secours (à l’aller) 10:14 12:46 14:14 18:16 Orbey Mairie (au retour) Lac Blanc Digue 10:27 12:33 14:27 18:03 Lac Blanc Blancrupt (acro-branche) 10:28 12:32 14:28 18:02 Lac Blanc 1200 Col du Calvaire 10:30 12:30 14:30 18:00 COLMAR - COL DE LA SCHLUCHT Autocariste Voyages LK Kunegel TER Strasbourg Départ pour Colmar 07:51 12:51 TER Strasbourg Arrivée à Colmar 08:28 13:23 TER Colmar Départ pour Munster 08:36 13:55 Colmar Gare 08:32 18:43 Ingersheim Place De Gaulle 08:42 18:33 Turckheim Place de la République 08:46 18:29 Zimmerbach 08:51 18:24 Walbach Mairie 08:53 18:22 Wihr au Val Ecole 08:56 18:19 Gunsbach Mairie 08:58 18:17 Munster Place du marché 09:03 12:57 14:20 18:12 TER Munster Départ pour Colmar Néant 18:19 TER Munster Arrivée à Munster -

La Bryoflore Des Vosges Et Des Zones Limitrophes 3Ème Édition

La Bryoflore des Vosges 1 La Bryoflore des Vosges et des zones limitrophes 3ème édition Jan-Peter Frahm & Francis Bick Préface à la troisième édition Les Vosges appartiennent, du point de vue bryologique, aux régions de l’Europe moyenne les plus riches et les plus intéressantes en espèces. Malheureusement, il manquait pour les présenter une flore synthétique. En 1989, l’auteur avait publié à son compte une première édition en 100 exemplaires d’une Bryoflore des Vosges dans laquelle, pour la première fois, toute la littérature bryologique avait été exploitée et enrichie par ses données personnelles. Celle-ci avait été complétée par un carroyage qui donnait ainsi un aperçu de la connaissance bryologique de cette région. Treize ans plus tard, une deuxième édition de ce travail fut publiée dans la revue « Limprichtia ». Les deux éditions furent traduites en français parce qu’il était important qu’une flore régionale portant sur une partie du territoire de la France soit publiée dans la langue de ce pays. Le texte de la première édition avait été traduit par une collaboratrice de l’auteur et fut revue par René Schumacker. Les compléments apportés au texte de la deuxième édition ont été traduits par Michael Häussler , René Schumacker en ayant à nouveau revu la traduction. Francis Bick a revu le texte et a traduit les nouvelles adjonctions apportées à la Bryoflore des Vosges à l’occasion de cette troisième édition. Dans les deux premières éditions, la région étudiée dans cette bryoflore avait été subdivisée en quatre unités naturelles : les Vosges, les collines sous-vosgiennes, la plaine du Rhin et le Sundgau. -

La Bresse (88)

PLAN DE GESTION 2016 - 2021 La Bresse (88) Le Rainkopf Espace Naturel Sensible : ENS 88*H18 © Photos : L. Camus-Ginger, T. Hingray Etude réalisée par : Avec le concours financier de : Table des matières RESUME ____________________________________________________________ 3 A – APPROCHE ANALYTIQUE ET DESCRIPTIVE DU SITE _______________________ 4 A.1. Informations générales _____________________________________________________ 4 A.1.1. Projet de protection du site 4 A.1.2. Localisation et description sommaire 5 A.1.3. Limites administratives et statuts juridiques 6 A.1.4. Identification du gestionnaire et des partenaires 8 A.1.5. Cadre socio-économique général 9 A.1.6. Inscription à inventaires (ZNIEFF, ZICO, ENS,…) 10 A.2. Environnement et patrimoine _______________________________________________ 11 A.2.1. Le climat 11 A.2.2. Géologie, Géomorphologie et Pédologie 11 A.2.3. L’eau (hydrogéologie, hydrologie et qualités d’eau) 14 A.2.4. Evolution historique du site et de son environnement 14 A.2.5. Les habitats naturels 16 A.2.6. Les espèces végétales et animales 22 A.2.7. Les espèces envahissantes ou invasives 31 A.2.8. Le site dans son environnement - fonctionnalités 31 A.3. Cadre socio-économique et culturel __________________________________________ 34 A.3.1. Le patrimoine culturel, historique et paysager 34 A.3.2. Les activités économiques 34 A.4. Accueil du public et intérêt pédagogique ______________________________________ 35 A.3.1. Equipement et activités constatés 35 A.3.2. Sensibilité des espèces et des habitats à la fréquentation du public 35 A.3.3. Potentiel pédagogique et d’interprétation 36 A.3.4. Synthèse des potentialités d’accueil du public 36 A.5. -

RAQUETTES À NEIGE Programme Hivernal 2016

46 rue de la délivrance 68440 HABSHEIM www.destinationsportnature.fr [email protected] 06 20 65 93 16 ou +33 6 20 65 9316 Léa MASCHA RAQUETTES à NEIGE Programme Hivernal 2016 Nous vous proposons 6 formules : à partir de 15 euros (adulte) Pour vous initier à la raquette à neige et bénéficier d’un sentiment de liberté au cœur de grands espaces naturels. Un spectacle hors du commun en nous laissant guider par la lumière des étoiles. Pour profiter de la neige en famille, apprendre à cons- truire un igloo et partager un moment unique. Des sensations physiques incomparables dans un cadre grandiose. Pour fêter un événement en pleine nature (Anniversaires, Noël, Saint-Sylvestre, Nouvel An, Mardi Gras, Saint- Valentin, etc…). Tous les jours de la semaine pour les groupes constitués CE, Entreprise, Association, Amis, Famille, etc … à vous de choisir parmi un large panel de parcours. Le lieu, la durée, la distance et le niveau de difficulté seront adaptés à votre demande (tarif : à partir de 120 euros pour le groupe). Proposition de balades : Samedi 16 janvier 2016 Balade découverte de la chaume de Sérichamp Durée : 2H30 Randonnée en forêt au-dessus du cirque sauvage de Xéfosse, à la rencontre d’une ancienne chaume découvrant le massif de- puis l’échancrure du col de la Schlucht jusqu’au Tanet. Cette randonnée découvre l’une des plus anciennes chaumes lorraines, Sérichamp, dont le nom proviendrait de souris- champ. Elle appartenait au chapitre de Saint-Dié et date des déboisements des IX et XI siècles. En hiver, ici beaucoup de bro- cards (jeunes cerfs) grattent la neige pour se nourrir. -

Palynological Research of the Vosges Mountains (NE France): a Historical Overview 15-39 ©Staatl

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Carolinea - Beiträge zur naturkundlichen Forschung in Südwestdeutschland Jahr/Year: 2014 Band/Volume: 72 Autor(en)/Author(s): Klerk de Pim Artikel/Article: Palynological research of the Vosges Mountains (NE France): a historical overview 15-39 ©Staatl. Mus. f. Naturkde Karlsruhe & Naturwiss. Ver. Karlsruhe e.V.; download unter www.zobodat.at Carolinea 72 (2014): 15-39, 5 Abb.; Karlsruhe, 15.12.2014 15 Palynological research of the Vosges Mountains (NE France): a historical overview* PIM DE KLER K Abstract In order to provide a more accurate picture of After almost 85 years of palynological research, an the available data, this paper presents an inven- impressive amount of pollen diagrams from the Vos- tory of the palynological studies from the Vosges ges Mountains (NE France) is available. This paper Mountains known to the present author, and presents an overview of these pollen diagrams and lists their main features and literature sources within places these within a historical framework and a historical context. Furthermore, a short summary is within the natural and cultural scenery. provided on the natural and cultural context. In this text, pollen type names are displayed in capi tals (e.g. FAGUS ) in order to make a clear Kurzfassung distinction between pollen types and inferred Palynologische Forschung in den Vogesen plant taxa (JOOSTEN & DE KLER K 2002; DE KLER K (NE Frankreich): ein historischer Überblick & JOOSTEN 2007). Nach etwa 85 Jahren palynologischer Forschung in den Vogesen (NO-Frankreich) liegt eine beeindruckende Anzahl von Pollendiagrammen vor. -

Carte Du Jour

Randonneurs Idées Séjours - groupes Printemps - été - automne Bienvenue au Refuge du sotré ! Situé à 1 200 m d’altitude dans le massif des Vosges, à 15 mn à pied du sentier HEBERGEMENT : GR5 et du sommet du Hohneck ! 11 chambres de style montagnard de 5 à 6 lits. Sanitaires adaptés dans chacune (douche, lavabo, wc). Prévoir serviettes et affaires de toilette. Draps et couvertures fournis. RESTAURATION : 1 salle de restauration avec cheminée d'environ 70 couverts. Terrasse panoramique. Cuisine maison et familiale de terroir et produits locaux. Spécialités montagnardes alsaciennes et lorraines. Boissons et bières locales. EQUIPEMENTS : 1 salle de réunion (wifi, vidéoprojecteur, écran, tableaux feutres et craies, paper board) avec vue panoramique. Lit bébé (parapluie), siège haut, table à langer. ACTIVITES : Encadrement des activités et randonnées assurées par des professionnels diplômés Brevet d'Etat Accompagnateur en Moyenne Montagne* (AMM). LABELS : Espace Loisirs Handisport. Famille +. Marque Tourisme et Handicap. AGREMENTS : Jeunesse et Sports. Education Nationale. Entreprise Sociale et Solidaire. AFFILIATIONS : Fédération Française de Randonnée. Syndicat National des Accompagnateurs en Montagne. Fédération Française Handisport. Union Nationale des Associations de Tourisme. Ambassadeurs des Vosges ®. LES + TROPHEES : Randonneurs Trophée national de l’accessibilité 2015. Trophée du développement durable 2015. Chambre privatisable (de 1 à 5 personnes). Café d'accueil (café, jus d'orange, viennoiseries). Goûter au retour de randonnée. -

Navette Des Crêtes Vous Emmène Sur Les Sommets Du 17 Juillet Au 15 Août Inclus

Tous les jours Du 17 juillet Navette au 15 août Le plaisir de la randonnée 2019 c’est aussi de s’arrêter dans une ferme-auberge ! des Crêtes Accédez à la Route des Crêtes au départ des gares de Colmar Munster Bollwiller Cernay Remiremont Épinal Saint-Dié-des-Vosges Passeport Carte détaillée, tarifs, horaires, idées de randonnées accompagnées, Alsace1 Destination Tourisme (ADT) juillet 2019 - Crédits photos: © Couvertrue: B. Facchi - 4° de couverture: INFRA-MDV - Office de tourisme du Ban de Vagney, Office de tourisme 2 de Gérardmer, Office de tourisme de la vallée de Kaysersberg (Y. Marion), Service communication de Saint-Dié-des-Vosges, V.Tournoux, B. Facchi, S. Carnovali, D. Rollin, A. Badre, Club Alpin, CINE Rothenbach, Équipe PNRBV, Association de la route touristique des Chalots. Conception graphique: Welcome Byzance animations, circuits VTT libres, circuits pédestres Bienvenue sur la Route des Crêtes ! Cet été la Navette des Crêtes vous emmène sur les sommets du 17 juillet au 15 août inclus. Partez à la découverte du massif des Vosges en toute tranquillité, chacun à son rythme, grâce à un Comment ça marche cadencement quotidien. En famille ou entre amis, à pied ou à vélo, vous découvrirez ses sommets nom de la CARTE P. 4-5 emblématiques comme le Grand Ballon, le Hohneck et sa vue panoramique exceptionnelle sur la manifestation localisation carte plaine, les lacs et sommets vosgiens. RANDONNÉES ACCOMPAGNÉES / 06 Les nouveautés 2019 ANIMATIONS P. 6-11 Tête des faux – Circuit N° 4 200 > Une circulation quotidienne des navettes du 17 juillet au 15 août départ/arrivée ∩ Départ du Lac Blanc 1 CIRCUITS > 7 liaisons depuis les gares (avec des horaires de navettes calés sur les horaires de train) et une VTT LIBRES P. -

Région Hautes-Vosges Le Sentier Des Névés

Région Hautes-Vosges Le Sentier des Névés Mots-clés : paysages, rochers, forêts Difficulté Longueur 612 km 12à 20km km 3 h Parking au pied du Hohneck, au bord de la route des crêtes (accès à partir du Col de la Schlucht) Pas d'abri de pique-nique. Fermes-auberges sur le parcours : Kastelbergwasen, Firstmiss ; à proximité : Breitzhousen ; possibilité de restauration au pied du Hohneck ou à l'hôtel du sommet. Sentiers de montagne souvent caillouteux ou rocheux et escarpés : bonnes chaussures indispensables, couvre-chef recommandé en toute saison, prendre son temps ! La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers que pour le confort et l'information des randonneurs. Promenade relativement facile, sans dénivelé important. Point le plus bas : Kastelbergwasen (1166 m) ; point le plus haut : sommet du Kastelberg (1346 m) 1. Parking - Collet du Hohneck - Spitzkoepfe - Kastelbergwasen (environ 4 km, 1 h, croix jaune) Monter vers le rebord de la crête (belle vue vers le cirque du Wormspel, les rochers des Spitzkoepfe et la vallée de la Wormsa). Longer le rebord vers la droite (sentier étroit et escarpé sur 700 m) ; sur la gauche, névé du Schwalbennest, qui peut rester enneigé jusqu'au milieu de l'été (ne pas s'engager sur les névés quelle que soit la saison : neige glissante ou verglacée, peu stable, corniche escarpée). Le sentier arrive au Grand Spitzkopf, à l'extrémité des rochers des Spitzkoepfe (crête hérissée en dents de scie qui sépare les cirques du Wormspel et de l'Ammelthal ; ces rochers servent d'école d'escalade ; la roche est fragile, ne pas s'y aventurer sans entraînement ni équipement de montagne), puis il bifurque à droite ; il continue sur la corniche du cirque de l'Ammelthal, où on domine d'autres névés, et s'engage dans une hêtraie d'altitude et descend doucement vers la ferme-auberge Kastelbergwasen. -

Région Hautes-Vosges Les Rochers Du Hohneck

Région Hautes-Vosges Les rochers du Hohneck Mots-clés : paysages, rochers, forêts, lacs Difficulté Longueur 12 à13 20 km km 4 h Parking au pied du Hohneck, au bord de la route des crêtes (accès à partir du Col de la Schlucht) Pas d'abri de pique-nique ; arrêt éventuellement possible à la ferme-auberge Kastelbergwasen. Sentiers de montagne souvent caillouteux ou rocheux ou traversant les chaumes, souvent escarpés : bonnes chaussures indispensables, couvre-chef recommandé en toute saison, prendre son temps ! La nomenclature de balisage du Club Vosgien est déposée ; nous ne citons ici les signes de balisage des sentiers que pour le confort et l'information des randonneurs. 1. Hohneck - Petit Hohneck - Schiessrothried - Fischboedle (descente quasi-permanente, dénivelé important (environ 560 m) ; environ 5 km, au moins 1 h 1/2, rectangle rouge) Monter au sommet du Hohneck (très belle vue ; au premier plan vers le nord, rochers de la Martinswand, vers le sud cirque du Wormspel ; plus loin vers les chaînes des Vosges et les vallées) Du sommet, descendre dans une chaume très abîmée par le piétinement vers le col du Schaeferthal ; prendre un large chemin sur le versant sud du Petit Hohneck pendant 10 mn, puis descendre vers la droite (rectangle rouge) un sentier en lacets sur la pente raide, qui rejoint rapidement la forêt et descend au lac de Schiessrothried, au fond du cirque du Wormspel (1 h depuis le Hohneck) Traverser la digue, puis descendre vers la gauche un sentier dans une forêt sauvage qui mène en 1/2 h au petit lac de Fischboedle, dans un site remarquable, au fond d'un cirque glaciaire, au pied de pentes raides couvertes d'éboulis.