La Bresse (88)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer

475 INQUA 1995 Quaternary field trips in Central Europe Wolfgang Schirmer (ed.) 9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer with contributions by H. Berendsen, R. Bersezio, A. Bini, F. Bittmann, G. Crosta, W. de Gans, T. de Groot, D. Ellwanger, H. Graf, A. Ikinger, O. Keller, U. Schirmer, M. W. van den Berg, G. Waldmann, L. Wick 9. Rhein Traverse, W. Schirmer. — In: W. Schirmer (ed.): Quaternary field trips hl Central Europe, vo1.1, p. 475-558 ©1995 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, Germany ISBN 3-923871-91-0 (complete edition) —ISBN 3-923871-92-9 (volume 1) 476 external border of maximum glaciation Fig.1 All Stops (1 61) of excursion 9. Larger setting in Fig. 2. Detailed maps Figs. 8 and 48 marked as insets 477 Contents Foreword 479 The headwaters of the Rhein 497 Introductory survey to the Rhein traverse Stop 9: Via Mala 498 (W. ScI-~uvtER) 480 Stop 10: Zillis. Romanesque church 1. Brief earth history of the excursion area 480 of St. Martin 499 2. History of the Rhein catchment 485 The Flims-Tamins rockslide area 3. History of valley-shaping in the uplands 486 (W. SCHIItMER) 499 4. Alpine and Northern glaciation 486 Stop 11: Domat/Ems. Panoramic view of the rockslide area 500 5. Shape of the Rhein course 486 Stop 12: Gravel pit of the `Kieswerk Po plain and Southern Alps Reichenau, Calanda Beton AG' 500 (R. BERSEZIO) 488 Stop 13: Ruinaulta, the Vorderrhein gorge The Po plain subsurface 488 piercing the Flims rockslide 501 The Southern Alps 488 Retreat Stades of the Würmian glaciation The Periadriatic Lineament (O. -

Characteristics and Seasonal Evolution of Firns and Snow Cornices in the High Vosges Mountains (Eastern France)

2009 Vol. 63 · No. 1 · pp. 51–67 CHARACTERISTICS AND SEASONAL EVOLUTION OF FIRNS AND SNOW CORNICES IN THE HIGH VOSGES MOUNTAINS (EASTERN FRANCE) LAURENT WAHL, OLIVIER PLANCHON and PIERRE-MARIE DAVID With 10 figures and 5 tables Received 18 March 2008 ∙ Accepted 6 March 2009 In homage to Dr. LAURENT WAHL who died on December 18, 2008 Summary: Despite their relatively low elevation (about 1300–1400 m) and because of their cold and humid climate, the High Vosges Mountains in eastern France (at about 48°N 7°E) usually experience a long-lasting snow cover and the persist- ence of residual snow patches into late spring and summer, sometimes until mid-September. Snow accumulation in winter results in the formation of firns and snow cornices. Climate, topography and land cover of the High Vosges are favourable to snow accumulation on the upper leeward edges of fossil glacial cirques. Firns and snow cornices re-form at the same loca- tions. Therefore, 40 sites (including 23 “firn sites” and 17 “cornices sites”) were identified in glacial cirques, most of them facing E to NE and above 1150 m. The variability and succession of weather observed in winter and spring affect on the snow depth and the formation and duration of firns and snow cornices. While snowy winters are followed by a late melting of snow patches (high frequency of NW and N circulation types), mild and winters with little snow cover are followed by an early melting of small firns and snow cornices (high frequency of alternating south-westerly and westerly circulation types). -

Histoire De L'alsace

Printing / Binding Instructions 1. Print document double sided on letter size paper Histoire de l’Alsace 2. Cut the entire printed document in half 3. Fold over making sure the page numbering is continuous Tome III: Histoire Naturelle 4. For the cover: Print just the first page on card stock paper Cut the cover in half as well 5. Assemble the covers on the document 6. Punch the left side for a binding, spiral or comb as desired http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml Kevin Smith 2015 KJ Smith i ii iii iv INTRODUCTION This guide book serves as a supplement and reference book for my prior two guides, (Tome I: Haut Rhin and Tome II: Bas Rhin). In this guide I include information on the natural history of Alsace in the following domains: Ma Serie Histoire de l’Alsace 1) Geology and topography 2) Birds and Birding locations with trails and maps Tome I: Haut-Rhin 3) Vignoble, terroire and climate Tome II: Bas-Rhin 4) Wetlands and rivers Tome III: Histoire Naturelle 5) Ground water 6) The Rhine River and history of its desecration 7) An Alsacation Eco-Manifesto I have included lists and tables but relatively few images and even fewer in color. This guide is data, mostly text, a reference, but very worthwile indeed. Kevin Smith 2015 http://www.lessmiths.com/~kjsmith/html/main.shtml v vi CONTENTS: 113 Où voir les oiseaux dans les Hautes-Vosges 115 Randonnée Hohneck par le Schiessrothreid 5 Breve Histoire Géologique De L’Alsace 117 Barrage de Michelbach uncertain 118 Wiki Barrage de Michelbach 15 Géologie en Alsace 119 Randonnée Lac de -

Article Implements a Combination of His- of Natural Hazards

Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 887–904, 2017 https://doi.org/10.5194/nhess-17-887-2017 © Author(s) 2017. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 3.0 License. A 240-year history of avalanche risk in the Vosges Mountains based on non-conventional (re)sources Florie Giacona1, Nicolas Eckert2, and Brice Martin1 1Centre de recherche sur les Économies les Sociétés les Arts et les Techniques, Université de Haute Alsace, Mulhouse, 68093, France 2UR ETNA, Irstea Grenoble/Université Grenoble Alpes, Saint Martin d’Hères, 38402, France Correspondence to: Florie Giacona (fl[email protected]) Received: 18 December 2016 – Discussion started: 19 December 2016 Revised: 27 April 2017 – Accepted: 1 May 2017 – Published: 16 June 2017 Abstract. Despite the strong societal impact of moun- 1 Introduction tain risks, their systematic documentation remains poor. Therefore, snow avalanche chronologies exceeding several Databases summing up observations of past events play a decades are exceptional, especially in medium-high moun- crucial role in evaluating the expected frequency and severity tain ranges. This article implements a combination of his- of natural hazards. However, they are typically sparse in their torical and geographical methods leading to the reconstruc- coverage. Their comprehensiveness is hampered by multiple tion, at the scale of the entire Vosges Mountains (north-east factors, including (i) a close link to vulnerability (especially of France), of more than 700 avalanches that have occurred events with human casualties), which results in an underrep- since the late eighteenth century on 128 paths. The clearly resentation of geophysically significant events that did not episodic nature of the derived geo-chronology can be ex- cause damage or fatalities; (ii) a relatively short temporal plained by three interrelated factors that have changed to- coverage; and (iii) incomplete spatial coverage that excludes gether over time: the body and reliability of sources, social large regions. -

Les Baraques La Bresse - Refuge Trois Fours

Les Baraques la Bresse - Refuge Trois Fours Une randonnée proposée par Bobosse52 Prmemière étape d'une randonnée de deux jours. Beaucoup de jolis points de vue sur ce circuit où vous passerez par l'Altenberg, le Rainkhoft, le Kastelberg, le Honechkt sans oublier le Lac des Corbeaux et les chamois à l'arrivée. Randonnée n°78627 Durée : 9h05 Difficulté : Difficile Distance : 20.22km Retour point de départ : Non Dénivelé positif : 1171m Activité : A pied Dénivelé négatif : 642m Région : Massif des Vosges Point haut : 1305m Commune : La Bresse (88250) Point bas : 684m Description Le départ se situe au petit parking, juste sur votre gauche après la rivière. Points de passages (D) Prenez la route sur 200 mètres et prenez le sentier balisé sur votre D Parking, juste sur votre gauche après la droite direction le Lac des Corbeaux. Vous couperez plusieurs fois la route rivière bitumée. N 48.002191° / E 6.9039° - alt. 684m - km 0 (1) Au lac, contournez par la droite et au bout de quelques mètres montez à 1 - Lac des Corbeaux droite en direction de la stèle du Collet Mansuy. N 47.993777° / E 6.905359° - alt. 893m - km 1.27 (2) A la stèle, prenez le chemin le plus à gauche, qui monte. 2 Stèle du Collet Mansuy (3) Une fois sur le plateau, descendez sur votre droite. Vous rejoignez ainsi N 47.988809° / E 6.897549° - alt. 1069m - km 2.11 un chemin, prenez à gauche et vous retrouvez un chemin carrossable qui 3 Sur le plateau, descendez sur votre droite vous amènera au Col de la Vierge et au Refuge de l'Union (non gardé). -

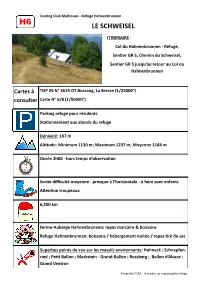

Le Schweisel

Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen H6 LE SCHWEISEL ITINERAIRE : Col du Hahnenbrunnen - Refuge, Sentier GR 5, Chemin du Schweisel, Sentier GR 5 jusqu’au retour au Col du Hahnenbrunnen Cartes à TOP 25 N° 3619 OT Bussang, La Bresse (1/25000°) consulter Carte N° 6/8 (1/50000°) Parking refuge pour résidents Stationnement aux abords du refuge Dénivelé: 107 m Altitude: Minimum 1130 m; Maximum 1237 m; Moyenne 1184 m Durée 2h00 - hors temps d’observation Sortie difficulté moyenne- presque à l’horizontale - à faire avec enfants Attention troupeaux 6,200 km Ferme-Auberge Hahnenbrunnen: repas marcaire & boissons Refuge Hahnenbrunnen: boissons / hébergement nuitée / repas tiré du sac Superbes points de vue sur les massifs environnants: Hohneck ; Schnepfen- ried ; Petit Ballon ; Markstein - Grand-Ballon ; Rossberg ; Ballon d’Alsace : Grand Ventron Propriété TCM - A rendre au responsable refuge Ferme Schweisel Hundskopf 1237m Côte 1199 Holzruecken 1234m Refuge Hahnenbrunnen—TCM Départ: Côte 1186 RD 431 Ferme-Auberge Hahnenbrunnen Descriptif de l’itinéraire: En quittant le refuge, prendre à droite la route des Crètes puis à 300m toujours à droite, le du GR5 en contournant la barrière en bois. Apres 15 min. on arrive dans une clai- rière, à un croisement. On quitte le GR5 à pour un chemin forestier carrossable non ba- lisé qui descend à droite vers le Schweisel. Dans les 2 virages en épingle à cheveux, pren- dre tout droit. A la patte d’oie suivante, atteindre l’orée de la forêt par le chemin descen- dant . Au bout de 100m, vue sur la ferme du Schweisel - rénovée en résidence et sur le massif du Kastelberg, Schnepfenried et à votre droite les fermes auberges Uff Rain et Salz- bach. -

Avalanche Activity and Socio-Environmental Changes Leave Strong Footprints in Forested Landscapes: a Case Study in the Vosges Medium-High Mountain Range

Annals of Glaciology 59(77) 2018 doi: 10.1017/aog.2018.26 111 © The Author(s) 2018. This is an Open Access article, distributed under the terms of the Creative Commons Attribution licence (http://creativecommons. org/licenses/by/4.0/), which permits unrestricted re-use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. Avalanche activity and socio-environmental changes leave strong footprints in forested landscapes: a case study in the Vosges medium-high mountain range Florie GIACONA,1,2 Nicolas ECKERT,2 Robin MAINIERI,3 Brice MARTIN,4 Christophe CORONA,5 Jérôme LOPEZ-SAEZ,1 Jean-Matthieu MONNET,3 Mohamed NAAIM,2 Markus STOFFEL1,6,7 1Institut des Sciences de l’Environnement – Université de Genève, 66 bd Carl Vogt, CH-1205 Genève, Suisse. E-mail: [email protected] 2University Grenoble Alpes, Irstea, UR ETGR, 2 rue de la Papeterie-BP 76, F-38402 St-Martin-d’Hères, France 3University Grenoble Alpes, Irstea, UR LESSEM, 2 rue de la Papeterie-BP 76, F-38402 St-Martin-d’Hères, France 4Université de Haute-Alsace, Centre de recherche sur les Économies, les Sociétés, les Arts et les Techniques, 68093 Mulhouse Cedex, France 5GEOLAB, UMR6042 CNRS/Université Blaise Pascal, Maison des sciences de l’homme, 63057 Clermont-Ferrand Cedex 2, France 6dendrolab.ch, Department of Earth Sciences, University of Geneva, 13 rue des Maraîchers, CH-1205 Geneva, Switzerland 7Department F.A. Forel for Aquatic and Environmental Sciences, University of Geneva, 66 Boulevard Carl-Vogt, CH-1205 Geneva, Switzerland ABSTRACT. The medium-high mountain ranges of Western Europe are undergoing rapid socio-environ- mental changes. -

La Navette Des Crêtes

navette_creteA5_navette_creteA5 25/06/12 14:30 Page1 Tous les dimanches et jours fériés du 1er juillet au 26 août 2012 La navette > 14 sites touristiques desservis sur la crête > Liaisons directes vers Col de la Schlucht des crêtes et station Lac Blanc 1200 (Col du Calvaire) > Correspondances avec les TER Alsace 2012 et le réseau Livo Vosges > Offre complémentaire en semaine Gérardmer <> Col de la Schlucht - Munster à partir du 6 juillet www.navettedescretes.com navette_creteA5_navette_creteA5 25/06/12 14:30 Page2 Dimanches et jours fériés Horaires des liaisons 2012 COLMAR - KAYSERSBERG - LAC BLANC 1200 Autocariste Voyages LK Kunegel TER Strasbourg Arrivée 09:23 13:23 TER Strasbourg Départ 14:03 19:07 Colmar Gare 09:35 13:25 13:35 18:55 Kaysersberg Porte Basse 10:01 12:59 14:01 18:29 Orbey Centre de secours (à l’aller) 10:14 12:46 14:14 18:16 Orbey Mairie (au retour) Lac Blanc Digue 10:27 12:33 14:27 18:03 Lac Blanc Blancrupt (acro-branche) 10:28 12:32 14:28 18:02 Lac Blanc 1200 Col du Calvaire 10:30 12:30 14:30 18:00 COLMAR - COL DE LA SCHLUCHT Autocariste Voyages LK Kunegel TER Strasbourg Départ pour Colmar 07:51 12:51 TER Strasbourg Arrivée à Colmar 08:28 13:23 TER Colmar Départ pour Munster 08:36 13:55 Colmar Gare 08:32 18:43 Ingersheim Place De Gaulle 08:42 18:33 Turckheim Place de la République 08:46 18:29 Zimmerbach 08:51 18:24 Walbach Mairie 08:53 18:22 Wihr au Val Ecole 08:56 18:19 Gunsbach Mairie 08:58 18:17 Munster Place du marché 09:03 12:57 14:20 18:12 TER Munster Départ pour Colmar Néant 18:19 TER Munster Arrivée à Munster -

Alsace & Lorraine

© Lonely Planet 136 INE ORRA L & E AC LS Alsace & Lorraine A HIGHLIGHTS Coming to grips with the drama of the Verdun battlefields (p148) Experiencing the sensory explosion of a Riesling decanted in an Alsatian Wine Route cellar (p138) Watching storks glide majestically above their rooftop nests in Hunawihr (p145) and other Alsatian towns Gawking at the unrivalled view from the top of the Grand Ballon (p145) TErraIN Gently rolling in Alsace, although the Parc Naturel Régional des Ballons des Vosges is hilly; the Verdun battlefields are mainly rolling knolls and plains. Telephone Code – 03 www.tourisme-lorraine.fr www.tourisme-alsace.com Though often spoken of as if they were one, Alsace and Lorraine, neighbouring régions in France’s northeastern corner, are linked by little more than a border through the Massif des Vosges (Vosges Mountains) and the imperialism of 19th- century Germany. Charming and beautiful Alsace, long a meeting place of Europe’s Latin and Germanic cultures, is nestled between the Vosges and the River Rhine – along which the long-disputed Franco-German border has at last found a final resting place. Popularly known as a land of storks’ nests and colourful half-timbered houses sprouting geraniums, Alsace offers charming touring in and around its vineyards and gentle, forested mountains. Lorraine, a land of prairies and forests popularly associated with quiche and de Gaulle’s double-barred cross (croix de Lorraine), has little of the picturesque quaintness of Alsace. However, it is home to the battlefields of Verdun, an easy ride physically if not emotionally, which bear silent testimony to the destruction and insanity of WWI. -

La Bryoflore Des Vosges Et Des Zones Limitrophes 3Ème Édition

La Bryoflore des Vosges 1 La Bryoflore des Vosges et des zones limitrophes 3ème édition Jan-Peter Frahm & Francis Bick Préface à la troisième édition Les Vosges appartiennent, du point de vue bryologique, aux régions de l’Europe moyenne les plus riches et les plus intéressantes en espèces. Malheureusement, il manquait pour les présenter une flore synthétique. En 1989, l’auteur avait publié à son compte une première édition en 100 exemplaires d’une Bryoflore des Vosges dans laquelle, pour la première fois, toute la littérature bryologique avait été exploitée et enrichie par ses données personnelles. Celle-ci avait été complétée par un carroyage qui donnait ainsi un aperçu de la connaissance bryologique de cette région. Treize ans plus tard, une deuxième édition de ce travail fut publiée dans la revue « Limprichtia ». Les deux éditions furent traduites en français parce qu’il était important qu’une flore régionale portant sur une partie du territoire de la France soit publiée dans la langue de ce pays. Le texte de la première édition avait été traduit par une collaboratrice de l’auteur et fut revue par René Schumacker. Les compléments apportés au texte de la deuxième édition ont été traduits par Michael Häussler , René Schumacker en ayant à nouveau revu la traduction. Francis Bick a revu le texte et a traduit les nouvelles adjonctions apportées à la Bryoflore des Vosges à l’occasion de cette troisième édition. Dans les deux premières éditions, la région étudiée dans cette bryoflore avait été subdivisée en quatre unités naturelles : les Vosges, les collines sous-vosgiennes, la plaine du Rhin et le Sundgau. -

SUR LES SITES DE LA BATAILLE DE METZERAL (HAUTES-VOSGES, 1915) Moins Célèbre Que Celle Du HARTMANNSWILLERKOPF Ou VIEIL-ARMAND

15-RW41 19/03/15 17:44 , É T É 2 0 1 5 DU LUNDI 29 JUIN (DÉPART LE DIMANCHE 28) AU SAMEDI 4 JUILLET (6 JOURS) SUR LES SITES DE LA BATAILLE DE METZERAL (HAUTES-VOSGES, 1915) Référence: 15-RW41. ***** ORGANISATEURS: Marylise BLANCHET Coordonnées via le KIFAIKOI du Club Alfred WOHLGROTH e-mail: [email protected] Tél./Rép./Fax: 01 48 71 18 01 ***** Randonnées de niveau physique Moyen (dénivelées journalières comprises entre 230 et 900 m à la montée, 500 et 1000 m à la descente) sur des itinéraires faciles de moyenne montagne (chemins et sentiers), en étoile (retour tous les soirs au même hébergement, portage seulement de ce qui est nécessaire pour la journée). Hébergement en hôtel, à MUNSTER, en chambre double, 6 nuits en 1/2 pension (dîner, nuit, petit déjeuner). Programme prévisionnel: voir pages J1 à J6 détaillées ci-après. J0 (dimanche 28 juin): R.V. à 18 heures dans le hall de la gare de MUNSTER. Installation à l'hôtel (l'adresse sera communiquée aux inscrits). J1-J5: Randonnées au départ de MUNSTER (J1), METZERAL (J2,3,5), col de la SCHLUCHT (J4). J6 (samedi 4 juillet): Visite de MUNSTER et de son cimetière militaire mixte français/allemand. Fin du séjour vers 15h. Carte, participation aux frais, voyage, inscription: voir après la page J6 ci-après. ***** Moins célèbre que celle du HARTMANNSWILLERKOPF ou VIEIL-ARMAND mais tout aussi violente et meurtrière, la bataille de METZERAL s'est déroulée en 1915 sur les hauteurs qui entourent ce gros bourg de la haute vallée de MUNSTER, une des plus belles des VOSGES. -

Alsace & Lorraine

© Lonely Planet Publications 371 Alsace & Lorraine Though often spoken of as if they were one, Alsace and Lorraine, neighbouring régions in France’s northeastern corner, are linked by little more than the Massif des Vosges (Vosges ALSACE & LORRAINE ALSACE & LORRAINE Mountains) and the imperialism of 19th-century Germany. In 1871, after the Franco-Prussian War, the German Reich annexed Alsace and the northern part of Lorraine (the Moselle dépar- tement), making the régions’ return to rule from Paris a rallying cry of French nationalism. Charming and beautiful Alsace, long a meeting place of Europe’s Latin and Germanic cul- tures, is nestled between the Vosges and the River Rhine – along which the long-disputed Franco-German border has at last found a final resting place. Popularly known as a land of storks’ nests and colourful half-timbered houses sprouting geraniums, Alsace also offers a wide variety of outdoor activities – including hiking, cycling and skiing – in and around its vineyards and gentle, forested mountains. Strasbourg, the region’s main city, is the seat of the European Parliament. Throughout France, the people of Alsace have a reputation for being well organised, hard-working and tax-paying. Lorraine, a land of prairies and forests popularly associated with quiche and de Gaulle’s double-barred cross (croix de Lorraine), has little of the picturesque quaintness of Alsace. How- ever, it is home to two particularly handsome cities, both former capitals. Nancy, one of France’s most refined and attractive urban centres, is famed for its neoclassical architecture and art- nouveau museums, while Metz, 54km to the north, is known for its Germanic neighbourhoods, the stunning stained glass of its marvellous cathedral, and the new Centre Pompidou–Metz, set to open in late 2009.