Histoire De L'alsace

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer

475 INQUA 1995 Quaternary field trips in Central Europe Wolfgang Schirmer (ed.) 9 Rhein Traverse Wolfgang Schirmer with contributions by H. Berendsen, R. Bersezio, A. Bini, F. Bittmann, G. Crosta, W. de Gans, T. de Groot, D. Ellwanger, H. Graf, A. Ikinger, O. Keller, U. Schirmer, M. W. van den Berg, G. Waldmann, L. Wick 9. Rhein Traverse, W. Schirmer. — In: W. Schirmer (ed.): Quaternary field trips hl Central Europe, vo1.1, p. 475-558 ©1995 by Verlag Dr. Friedrich Pfeil, Munchen, Germany ISBN 3-923871-91-0 (complete edition) —ISBN 3-923871-92-9 (volume 1) 476 external border of maximum glaciation Fig.1 All Stops (1 61) of excursion 9. Larger setting in Fig. 2. Detailed maps Figs. 8 and 48 marked as insets 477 Contents Foreword 479 The headwaters of the Rhein 497 Introductory survey to the Rhein traverse Stop 9: Via Mala 498 (W. ScI-~uvtER) 480 Stop 10: Zillis. Romanesque church 1. Brief earth history of the excursion area 480 of St. Martin 499 2. History of the Rhein catchment 485 The Flims-Tamins rockslide area 3. History of valley-shaping in the uplands 486 (W. SCHIItMER) 499 4. Alpine and Northern glaciation 486 Stop 11: Domat/Ems. Panoramic view of the rockslide area 500 5. Shape of the Rhein course 486 Stop 12: Gravel pit of the `Kieswerk Po plain and Southern Alps Reichenau, Calanda Beton AG' 500 (R. BERSEZIO) 488 Stop 13: Ruinaulta, the Vorderrhein gorge The Po plain subsurface 488 piercing the Flims rockslide 501 The Southern Alps 488 Retreat Stades of the Würmian glaciation The Periadriatic Lineament (O. -

Characteristics and Seasonal Evolution of Firns and Snow Cornices in the High Vosges Mountains (Eastern France)

2009 Vol. 63 · No. 1 · pp. 51–67 CHARACTERISTICS AND SEASONAL EVOLUTION OF FIRNS AND SNOW CORNICES IN THE HIGH VOSGES MOUNTAINS (EASTERN FRANCE) LAURENT WAHL, OLIVIER PLANCHON and PIERRE-MARIE DAVID With 10 figures and 5 tables Received 18 March 2008 ∙ Accepted 6 March 2009 In homage to Dr. LAURENT WAHL who died on December 18, 2008 Summary: Despite their relatively low elevation (about 1300–1400 m) and because of their cold and humid climate, the High Vosges Mountains in eastern France (at about 48°N 7°E) usually experience a long-lasting snow cover and the persist- ence of residual snow patches into late spring and summer, sometimes until mid-September. Snow accumulation in winter results in the formation of firns and snow cornices. Climate, topography and land cover of the High Vosges are favourable to snow accumulation on the upper leeward edges of fossil glacial cirques. Firns and snow cornices re-form at the same loca- tions. Therefore, 40 sites (including 23 “firn sites” and 17 “cornices sites”) were identified in glacial cirques, most of them facing E to NE and above 1150 m. The variability and succession of weather observed in winter and spring affect on the snow depth and the formation and duration of firns and snow cornices. While snowy winters are followed by a late melting of snow patches (high frequency of NW and N circulation types), mild and winters with little snow cover are followed by an early melting of small firns and snow cornices (high frequency of alternating south-westerly and westerly circulation types). -

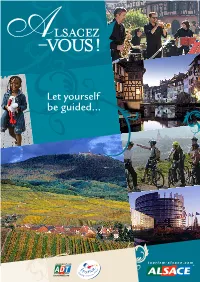

Let Yourself Be Guided…

Let yourself be guided… tourism-alsace.com Contents Introduction 4 to 7 Strasbourg Colmar and Mulhouse Escape into a natural paradise 8 to 17 Discover nature Parks and gardens Well-being and health resorts Wildlife parks and theme parks Hiking Cycle touring, mountain biking, high wire adventure parks, climbing Horseback packing Golf and mini-golf courses Waterborne tourism Water sports, swimming Airborne sports Fishing Winter sports Multi-activity holidays Taste unique local specialities! 18 to 25 Gastronomy, wine seminar, cookery classes Visit the markets Museums of arts and traditions Towns and villages “in bloom”, handicraft Half-timbered houses, traditional Alsatian costume Festivals and traditions Lay siege to history! 26 to 35 Museums Land of fortified castles Memorial sites Religious heritage Practical information about Alsace 36 to 45 Access Accommodation Disabled access Alsace without the car Family holidays in Alsace Weekend and mini-breaks French lessons Festivals, shows and events Tourist Information Offices Tourist trails and routes Map of Alsace The guide to your stay in Alsace Nestling between the Vosges and the Rhine, Alsace is a charming little region with a big reputation. At the crossroads of the Germanic and Latin worlds, it is passionate about its History, yet firmly anchored in modern Europe and open to the world. Rated as among the most beautiful in France, the Alsatian towns and cities win the “Grand prix national de fleurissement”, “Towns in Bloom” prices every year. Through their festivals and their traditions, they have managed to preserve a strong identity based on a particular way of living. World famous cuisine, a remarkably rich history, welcoming and friendly people: in this jewel of a region there really is something for everyone. -

Les Vins Rouges

LES VINS ROUGES Les Vins de CAHORS (A.O.C) 75 cl MAGNUM Le Clos de Gamot à Prayssac – Maison Jouffreau * Clos de Gamot ………………………………………….….….……………….………………………….…..…....2012…………....27 €……….............…..….… * Clos de Gamot ………………………….….……………………….………….………………………….…..…....2011…………....29 €……….............…..….… * Clos de Gamot …………………………………….……….…………………..……….………………….….…....2010…………....35 €……….…...70 € ...….…. * Clos de Gamot ………………………………………..………….………….………………….…………….....….2009……….…………………….….…79 € ….….…. * Clos de Gamot …………………………………….………….……….……………….........................….2005….……..….45 €……….….…90 € ……..…. * Clos de Gamot ………………………………………….…….……….……………….........................….2000….……..….59 €………..….118 € …….…. * Clos de Gamot …………………….………………………….….…………………..………………………..….….1998……….…...65 €..…......................... * Clos de Gamot ………………………………….………….….……………….………………………….…..…....1995…………....75 €……….............…...…… * Clos de Gamot …………………………….……………….…………………..……….………………….….…....1990…………....85 €…………....170 € ..….…. * Clos de Gamot ………………………….………………….………….………..…….…………………….……....1989……….…...89 €………......198 € …..….. * Clos de Gamot ………………………………………..…….…………….…….….….………………………..…….1988………..…..89 €………….…198 € ……... * Clos de Gamot ……………………………..……………………….……….…………………..………….……..…1985……..…….105 €…….………….………...….. * Clos de Gamot « Cuvée des Vignes Centenaires « ……………………………...…………….…..2010….………...55 €………….............…….… * Clos de Gamot « Cuvée des Vignes Centenaires « …………………………………………....…...2005……...…….69 €………....…138 € …..... * Clos de Gamot « Cuvée -

Article Implements a Combination of His- of Natural Hazards

Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 17, 887–904, 2017 https://doi.org/10.5194/nhess-17-887-2017 © Author(s) 2017. This work is distributed under the Creative Commons Attribution 3.0 License. A 240-year history of avalanche risk in the Vosges Mountains based on non-conventional (re)sources Florie Giacona1, Nicolas Eckert2, and Brice Martin1 1Centre de recherche sur les Économies les Sociétés les Arts et les Techniques, Université de Haute Alsace, Mulhouse, 68093, France 2UR ETNA, Irstea Grenoble/Université Grenoble Alpes, Saint Martin d’Hères, 38402, France Correspondence to: Florie Giacona (fl[email protected]) Received: 18 December 2016 – Discussion started: 19 December 2016 Revised: 27 April 2017 – Accepted: 1 May 2017 – Published: 16 June 2017 Abstract. Despite the strong societal impact of moun- 1 Introduction tain risks, their systematic documentation remains poor. Therefore, snow avalanche chronologies exceeding several Databases summing up observations of past events play a decades are exceptional, especially in medium-high moun- crucial role in evaluating the expected frequency and severity tain ranges. This article implements a combination of his- of natural hazards. However, they are typically sparse in their torical and geographical methods leading to the reconstruc- coverage. Their comprehensiveness is hampered by multiple tion, at the scale of the entire Vosges Mountains (north-east factors, including (i) a close link to vulnerability (especially of France), of more than 700 avalanches that have occurred events with human casualties), which results in an underrep- since the late eighteenth century on 128 paths. The clearly resentation of geophysically significant events that did not episodic nature of the derived geo-chronology can be ex- cause damage or fatalities; (ii) a relatively short temporal plained by three interrelated factors that have changed to- coverage; and (iii) incomplete spatial coverage that excludes gether over time: the body and reliability of sources, social large regions. -

Vinidistillati

COLLEZIONE2019 VINIDISTILLATI 1 INDICE VINI DI FRANCIA BORGOGNA PIERRE PONNELLE - BEAUNE - CÔTE-D’OR 3 CAVE DES GRANDS CRUS BLANCS - VINZELLES - SAÔNE-ET-LOIRE 5 DOMAINE CHATELAIN - CHABLIS - YONNE 7 DOMAINE JEAN MONNIER - MEURSAULT - CÔTE-D’OR 9 CHÂTEAU DE LA MALTROYE - CHASSAGNE-MONTRACHET - CÔTE-D’OR 11 DOMAINE JEAN CHARTRON - PULIGNY-MONTRACHET - CÔTE-D’OR 13 DOMAINE COQUARD-LOISON-FLEUROT - FLAGEY-ECHÉZEAUX - CÔTE-D’OR 15 DOMAINE DECELLE-VILLA - NUITS-SAINT-GEORGES - CÔTE-D’OR 17 ALSAZIA DOPFF AU MOULIN - RIQUEWIHR - HAUT-RHIN 22 CHAMPAGNE MOREL PÈRE ET FILS - LES RICEYS - CÔTE-DES-BAR 25 LOIRA MONMOUSSEAU - MONTRICHARD - LOIR-ET-CHER 28 BORDEAUX NATH JOHNSTON - BORDEAUX 31 CHÂTEAU GRESSINA - BLAYE - CÔTES DE BORDEAUX 33 CHÂTEAU MARTINON - ENTRE-DEUX-MERS BORDEAUX 35 CHÂTEAU AMPÈLIA - CASTILLON - CÔTES DE BORDEAUX 37 CHÂTEAU TOUR SAINT BONNET - MÉDOC - CRU BURGEROIS 39 CHÂTEAU LE CONSEILLER - BORDEAUX SUPÉRIEUR ROUGE 41 CHÂTEAU VIEUX CLOS - SAINT-ÉMILION GRAND CRU 43 CHÂTEAU JEAN FAURE - SAINT-ÉMILION GRAND CRU CLASSÉ 45 CHÂTEAU LA POINTE - POMEROL 47 CHÂTEAU RIEUSSEC - CARMES DE RIUSSEC - SAUTERNES 49 LANGUEDOC - ROUSSILLON MAS AMIEL - MAURY - CÔTES-DU-ROUSSILLÔN 52 VINI D’ITALIA UMBRIA DECUGNANO DEI BARBI - FOSSATELLO - ORVIETO 58 TRENTINO-ALTO ADIGE CANTINE ROVERÈ DELLA LUNA - ROVERÈ DELLA LUNA - CHIUSA DI SALORNO (TRENTO) 62 PIEMONTE GIRIBALDI - RODELLO D’ALBA - LANGHE 66 DISTILLATI COGNAC CLAUDE THORIN - SEGONZAC - CHARENTE 70 1 VINI DI BORGOGNA In questa regione, nella parte centro-orientale della Fran- cia, si producono vini bianchi con uve Chardonnay e vini rossi da uve Pinot Nero. La Borgogna è il regno dei domai- ne, insieme di piccoli vigneti dislocati in uno stesso territo- rio con denominazioni diverse, di proprietà di un’unica enti- tà, da non confondere con gli château di Bordeaux, singole proprietà fatte di vigne collocate intorno ad una costruzione in cui si vinifica. -

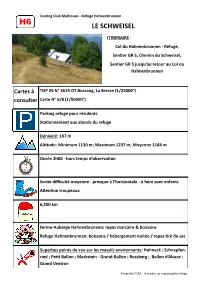

Le Schweisel

Touring Club Mulhouse - Refuge Hahnenbrunnen H6 LE SCHWEISEL ITINERAIRE : Col du Hahnenbrunnen - Refuge, Sentier GR 5, Chemin du Schweisel, Sentier GR 5 jusqu’au retour au Col du Hahnenbrunnen Cartes à TOP 25 N° 3619 OT Bussang, La Bresse (1/25000°) consulter Carte N° 6/8 (1/50000°) Parking refuge pour résidents Stationnement aux abords du refuge Dénivelé: 107 m Altitude: Minimum 1130 m; Maximum 1237 m; Moyenne 1184 m Durée 2h00 - hors temps d’observation Sortie difficulté moyenne- presque à l’horizontale - à faire avec enfants Attention troupeaux 6,200 km Ferme-Auberge Hahnenbrunnen: repas marcaire & boissons Refuge Hahnenbrunnen: boissons / hébergement nuitée / repas tiré du sac Superbes points de vue sur les massifs environnants: Hohneck ; Schnepfen- ried ; Petit Ballon ; Markstein - Grand-Ballon ; Rossberg ; Ballon d’Alsace : Grand Ventron Propriété TCM - A rendre au responsable refuge Ferme Schweisel Hundskopf 1237m Côte 1199 Holzruecken 1234m Refuge Hahnenbrunnen—TCM Départ: Côte 1186 RD 431 Ferme-Auberge Hahnenbrunnen Descriptif de l’itinéraire: En quittant le refuge, prendre à droite la route des Crètes puis à 300m toujours à droite, le du GR5 en contournant la barrière en bois. Apres 15 min. on arrive dans une clai- rière, à un croisement. On quitte le GR5 à pour un chemin forestier carrossable non ba- lisé qui descend à droite vers le Schweisel. Dans les 2 virages en épingle à cheveux, pren- dre tout droit. A la patte d’oie suivante, atteindre l’orée de la forêt par le chemin descen- dant . Au bout de 100m, vue sur la ferme du Schweisel - rénovée en résidence et sur le massif du Kastelberg, Schnepfenried et à votre droite les fermes auberges Uff Rain et Salz- bach. -

The More You Est

YOUR TICKET TO DELIVERED TO YOUR DOOR THE MORE YOU EST. 1969 MANCHESTER 2019 Manchester Cathedral, Victoria Street M3 1SX Friday 22nd November 2019 TODAY THE 5:30pm - 8:30pm EVENING SESSION BETTER THE ADMIT ONE 03330148200 BUY Use this voucher to claim your 3 FREE bottles YOUR 3 FREE BOTTLES GIFT TOKEN VALID TODAY ONLY! *applies to orders of a minimum 12 bottles.* See the event programme for full details. PLEASE REMEMBER TO BRING YOUR TICKET. DEAL SEE CONDITIONS OF USE OVERLEAF. BUY BUY BUY 12+ BOTTLES 24+ BOTTLES 36+ BOTTLES Minimum spend required* Minimum spend required* Minimum spend required* 15% DISCOUNT** 15% DISCOUNT** 15% DISCOUNT** TODAY TODAY TODAY ONLY! ONLY! ONLY! 3 EXTRA 3 EXTRA 3 EXTRA BOTTLES FREE*** BOTTLES FREE*** BOTTLES FREE*** (worth at least £32.97) (worth at least £32.97) (worth at least £32.97) PLUS FREE PAIR OF PLUS FREE PAIR OF TONY TONY LAITHWAITE LAITHWAITE SIGNATURE SIGNATURE TUMBLERS TUMBLERS & FREE MAGNUM OF CHÂTEAU RAMAGE LA BATISSE 2016 FREE delivery FREE delivery FREE delivery (usually £7.99) (usually £7.99) (usually £7.99) *Minimum spend of £100 applies. **Excludes Champagne, Fortified, Beers & Spirits. ***Choose from three great reds or whites to add to your case (worth at least £32.97, one per household). PLACE YOUR ORDERS AT THE ORDERS AND INFO DESK TODAY! Order at the event, visit laithwaites.co.uk/manchester or call 03330 148 200 7 ENGLAND Barbara and Henry Laithwaite at Wyfold Vineyard “Our 50th anniversary is the perfect reason to raise a glass of great English sparkling wine. You’ll find a host of superb choices from award winning estates including Barbara Laithwaite’s Wyfold Vineyard and Henry Laithwaite’s Harrow & Hope Estate high above Marlow.” Beth Willard, Wine Buyer 01 HARROW & HOPE & WYFOLD VINEYARD No. -

Boehli CA : 10 Millions D’€

Export : 30% Production : 5 lignes - 23 tonnes/jour Boehli CA : 10 millions d’€ Historique 1935 : Marcel Boehli Boulangerie épicerie à Gumbrechtshoffen (bretzels fraîches à fort succès dans les café-restaurants de toute la région) 2011 : Trophée Jason (preuve du dynamisme dans l’exportation) 2013 : 5 lignes de production : 2 Sticks et 3 Bretzels Stratégie • Produits symboles de la région : Sticks, Bretzels et rondzels • Idée de convivialité, de partage et de gourmandise • Sensible à l’histoire de ses produits régionaux • Propose de les incorporer dans des recettes modernes • Différentes solutions packaging : sachets hermétiques ou boîte en plastique Page 1 Slogan Pas vraiment de slogan mais des rappels de leur attachement au terroir : • Appellation « d’Alsace » sur leurs produits • Sur leur site internet, articles sur leurs produits traditionnels (histoire et modernité) : la légende des Bretzels, Un ou Une Bretzels, Les Bretzels à Springfiels… Image Tradition : Couleurs de l’emballage et du logo comme le drapeau alsacien (rouge, blanc et jaune) Logo avec un couple alsacien en habits traditionnels Modernité : Appartenance à l’ARIA Présence au SIAL (international) et de proximité (magasin d’usine ouvert le samedi matin) Présent sur les réseaux sociaux (facebook) et pouvant être contacté par mail ou téléphone Solutions packaging Page 2 Politique de gamme 5 gammes de produit : • Sticks • Bretzels • Rondzels innovation tubos • Assortiments • Produits bio Page 3 Exploitation du terroir Indicateurs observés Explication Symbole Couleur rouge -

10 Idées De Sorties Montagne Sans Voiture Dans Le Massif Des Vosges

Massif des Vosges 10 idées de sorties montagne sans voiture mountain wilderness mountain wildernferasncs e france 10 idées de sorties montagne sans voiture dans le massif des vosges TRAVERSÉE DES CRÊTES Ces dix propositions de sorties, ainsi qu'une cinquantaine d'autres itinéraires sont présentés plus en détail sur : TOUR DU GRAND BALLON massif-vosges.changerdapproche.org avec toutes MASSIF DES VOSGES les informations nécessaires pour les réaliser dans de bonnes conditions (lignes de transports en commun, TRAVERSÉE DU MASSIF DES VOSGES topo de l'itinéraire, conseils, infos bonus ...) DE SAINT-DIÉ-DES-VOSGES À BELFORT Rendez-vous également sur : MONT SAINTE-ODILE www.massif-des-vosges.com www.parc-ballons-vosges.fr VALLÉE DE LA BRUCHE VERSANT www.parc-vosges-nord.fr NORD, ROCHER DE MUTZIG ET DONON www.club-vosgien.eu LAC DE LA MAIX TRANSPORTS PUBLICS ET TÊTE DU COQUIN Retrouvez toutes les infos lignes et horaires des transports en commun sur : LE BALLON D’ALSACE www.livo-vosges.com DEPUIS LEPUIX www.viaalsace.eu www.simplicim-lorraine.eu LA PLANCHE DES BELLES-FILLES www.haut-rhin.fr DEPUIS LEPUIX OU GIROMAGNY www.navettedescretes.com TRAVERSÉE DES VOSGES DU NORD Pour d'autres idées d'itinéraires accessibles en transports en commun partout en France, BOUCLE À VÉLO DANS LE MASSIF retrouvez-nous sur le portail changerdapproche.org FORESTIER DE LA PETITE PIERRE Découvrez 15 000 itinéraires réalisables sans voiture ! Photos : Daniel Benoit, Philippe Bertin, Alexandre Goussa, Fracnk Hidgvegi, Johnathan Sokolowski, Vincent Tournoux, Tourisme Obernai. Merci à Amandine, Anaëlle, Anne-Claire, Antoine, Bérengère, Daniel, Émilie, Fabien, Laurent, Marguerite, Michel S., Pierre G., Régis, Robin, Sophie, Thierry J., Thomas, Yann, Franck, Yves, Pascal, Guillaume, Christophe, Quentin, Alexandre, Jonathan, Les boucs en train, Pierre B., Philippe, Gaspard, Thierry G., Roger, Catherine, Le marcheur et son chien, Michel H., Julien, Martine, Sébastien, Pierre S., Ralf, Guy. -

La Bryoflore Des Vosges Et Des Zones Limitrophes 3Ème Édition

La Bryoflore des Vosges 1 La Bryoflore des Vosges et des zones limitrophes 3ème édition Jan-Peter Frahm & Francis Bick Préface à la troisième édition Les Vosges appartiennent, du point de vue bryologique, aux régions de l’Europe moyenne les plus riches et les plus intéressantes en espèces. Malheureusement, il manquait pour les présenter une flore synthétique. En 1989, l’auteur avait publié à son compte une première édition en 100 exemplaires d’une Bryoflore des Vosges dans laquelle, pour la première fois, toute la littérature bryologique avait été exploitée et enrichie par ses données personnelles. Celle-ci avait été complétée par un carroyage qui donnait ainsi un aperçu de la connaissance bryologique de cette région. Treize ans plus tard, une deuxième édition de ce travail fut publiée dans la revue « Limprichtia ». Les deux éditions furent traduites en français parce qu’il était important qu’une flore régionale portant sur une partie du territoire de la France soit publiée dans la langue de ce pays. Le texte de la première édition avait été traduit par une collaboratrice de l’auteur et fut revue par René Schumacker. Les compléments apportés au texte de la deuxième édition ont été traduits par Michael Häussler , René Schumacker en ayant à nouveau revu la traduction. Francis Bick a revu le texte et a traduit les nouvelles adjonctions apportées à la Bryoflore des Vosges à l’occasion de cette troisième édition. Dans les deux premières éditions, la région étudiée dans cette bryoflore avait été subdivisée en quatre unités naturelles : les Vosges, les collines sous-vosgiennes, la plaine du Rhin et le Sundgau. -

La Bryoflore Des Vosges Et Des Zones Limitrophes

La Bryoflore des Vosges 1 La Bryoflore des Vosges et des zones limitrophes Jan-Peter Frahm Reprint des Textteils der vergiffenen 2. Auflage von 2002, erschienen in Limprichtia Bd. 19 ARCHIVE FOR BRYOLOGY 156 (2013) 2 Frahm Vorwort Im Jahre 1989 wurde die erste Zusammenstellung der Moose der Vogesen durch den Autor publiziert. 13 Jahre später erschien eine 2., ujm die in der Zwischen zeit gemachten Neufunde ergänzte Auflage in der Zeitschrift Limprichtia (Band 19) . Die über 200 gedruckten Exemplare waren aber schnell vergriffen. Auch wenn die 2. Auflage auch schon wieder überholt und nicht mehr aktuell ist (eine dritte ist zwar in Vorbereitung, wird in absehbarer Zeit nicht fertig gestellt, weil die Ergänzungen noch ins Französische übertragen werden müssten), enthält sie doch die grundlegenden Daten zur Moosflora dieses artenreichen Naturraumes. Angesichts der Tatsache, dass die 2. Auflage nicht mehr erhältlich ist, sollte sie dennoch zumindestens digital verfügbar sein. Daher ist hier der Textteil der 2. Auflage reprozuziert. Der umfangreiche Kartenteil liegt nicht digital vor und kann daher hier nicht auch wiedergegeben werden. Neben zahlreichen in der französischen Literatur publizierten Zeitschriftenbeiträgen zur Moosflora der Vogesen und umliegender Gebiete in gedruckter, deswegen auch nicht allgemein zugänglicher Form, welche in die geplante 3. Auflage eingehen, sind im „Archive for Bryology“ vol. 34 (2008) Ergänzungen veröffentlicht, die aus dem Internet heruntergeladen werden können.. ISSN 0945-3466 La Bryoflore des Vosges 3 Avant-propos à la 2me édition En 1989, la première compilation de la bryoflore des Vosges et des zone limitrophes paru avec la collaboration de D. Lamy, G. Philippi, V. Rastetter, R.