Comune Di Santa Croce Camerina Provincia Di Ragusa

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Società Santacrocese Di Storia Patria Le Contrade Di Santa Croce

Società Santacrocese di Storia Patria Monografie Le Contrade di Santa Croce Camerina PAGINA NON CONSULTABILE Presentazione Come recita l’art. 1 dello statuto della “Società Santacrocese di Storia Patria”, lo scopo primario dell’associazione è quello di favorire studi storici riguardanti Santa Croce Camerina e di pubblicare opere, memorie e documenti che vi si riferiscono. Nell’ambito della ricerca di ciò che costituisce il nostro passato, tra quanto già emerso e pubbli- cato nei precedenti volumi dell’Archivio Storico, trova un posto considerevole e degno di nota il lavo- ro monografico riguardante le contrade di Santa Croce Camerina. Il gruppo di lavoro che per la realizzazione di tale opera ha messo a disposizione competenze, tempo, fatiche di ricerca e di verifica, consultando documenti d’archivio, raccogliendo notizie verifica- bili e verificate nei siti descritti, assemblando il tutto con competenza e scrupolosità, oltre ad essere animato da un profondo amore per la propria terra, ha ritenuto importante porre dei puntelli, lasciando delle tracce che possono servire alle generazioni che verranno dopo di noi. Leggere queste pagine è entrare in un tempo che, forse, a parecchi di noi non appartiene, è supe- rare i confini degli anni, tuffarsi nelle epoche precedenti che ci hanno dato le origini, renderci orgo- gliosi per quanto i nostri avi, con fatiche, sono riusciti a definire e conservare, in un viaggio storico, culturale, umano e sociale. Affascinanti le notizie che, da una attenta lettura emergono, circa la derivazione dei toponimi, la storia che contraddistingue particolari contrade, le appartenenze delle stesse a notabili del tempo, con le relative controversie, nonché, soprattutto riguardo alle contrade Pirrera e Mezzagnone con la loro carica di storia. -

Elenco Ditte

Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Struttura di Vigilanza sulle Concessionarie Autostradali $002'(51$0(172$1&256,('(//$66 ³',&+,$5$0217(´('(//$665$*86$1$ DALLO SVINCOLO CON LA S.S. 115 ALLO SVINCOLO CON LA S.S. 114. (C.U.P. F12C03000000001) PROGETTO DEFINITIVO PARTE GENERALE ESPROPRI (OHQFRGLWWHHLQGHQQLWjG HVSURSULR Lotto 2 Comune di CHIARAMONTE GULFI (RG) Il Progettista Supporto specialistico Responsabile di progetto ed incaricato delle integrazioni tra Ottimizzazione della cantierizzazione le varie prestazioni: delle opere arm engineering & consulting Ing. Santa Monaco - Ordine Ing. Torino 5760H Ing. Gianmaria De Stavola - Ordine Ing. Venezia 2074 Consulenze specialistiche Geologo: Geotecnica e opere d'arte minori: Dott. Geologo Fabio Melchiorri Ordine Geologi del Lazio A.P. n 663 Ing. Antonio Alparone Opere d'arte principali: Opere di mitigazione dell'impatto ambientale: Viadotti Gallerie Rumore, Ing. G. Mondello Ing. G. Guiducci Ecosistemi e paesaggio vibrazioni GP ingegneria ed atmosfera RIFERIMENTO ELABORATO DATA FASE TR\LT DISCIPLINA\OPERA DOC PROGR. ST.\REV. FOGLIO GENNAIO '17 _ _ _ _ _ _ SCALA D 0 1 T 1 L 2 E S 0 1 1 1 R G 0 0 1 0 A 0 1 DI 0 1 - REV. DATA DESCRIZIONE VERIFICATO APPROVATO A GENNAIO '17 Emissione Novastudio Zoi Monaco IL CONCESSIONARIO L'ENTITA' COSTRUTTRICE IL RESPONSABILE DEL SARC SRL VISTO PER ACCETTAZIONE PROCEDIMENTO LOTTO 2 - CHIARAMOTE GULFI DATI INTESTAZIONE CATASTALE DATI CATASTO TERRENI CORRISPONDENZA CATASTO URBANO Nominativo o denominazione HA CA Sub ARE Sub. Quota Foglio Partic. Classe -

S. Croce Camerina (Rg) Saggi Di Scavo Nel Casale

S. CROCE CAMERINA (RG) Rasacambra citata nella conferma dei beni del 1158 da par- SAGGI DI SCAVO NEL CASALE MEDIEVALE te di Papa Adriano IV all’abbazia S. Maria Latina di Geru- RELAZIONE PRELIMINARE salemme. Il casale è attestato poco più tardi nel 1173 nella conferma dei beni del conte Guglielmo all’abbazia di S. di Filippo d’Agira come casale et ecclesia Sanctae Crucis de Rasacambri (WHITE 1938, pp. 351). Ancora nel 1194 il ca- GIOVANNI DI STEFANO, SALVINA FIORILLA sale e la chiesa sono tra i beni confermati da Enrico VI di Hoenstaufen a S. Filippo d’Agira e cinque anni dopo com- paiono nel documento con il quale Costanza e il figlio Fe- INTRODUZIONE derico confermano i beni all’abbazia (PIRRI 1733, II, p. 1250). Nel 1303 in una bolla di Benedetto XII in cui sono Le ricerche archeologiche finora condotte nella pro- enumerati i beni di S. Maria Latina di Gerusalemme il casale e vincia di Ragusa hanno evidenziato una diffusa presenza di la chiesa Sanctae Crucis de Rosacambra sono menzionati abitati d’età bizantina tuttora in corso di studio (DI STEFANO come dipendenti dal Convento dei Santi Lorenzo e Filippo OLARINO 1975; MESSINA-DI STEFANO 1997; PELLAGATTI-DI STEFANO di Scicli a sua volta suffraganeo di S. Filippo d’Agira (S 1999). In particolare alla periferia di S. Croce Camerina, in 1901, p. 215). Il casale e la chiesa Sanctae Crucis de contrada Mirio, a quattro Km dalla costa, nell’area che gra- Rosacambra sono attestati ancora da una serie di altri docu- vita intorno al “Vallone Fontana” ed alla sorgente Paradiso, menti fino al 1450 quando il complesso venne concesso a Pie- tra il 1989 ed il 1992 con successive campagne di scavo tro Celestri nobile messinese (PIRRI 1733, I, p. -

DOC Vittoria

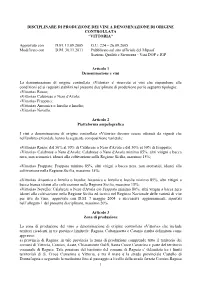

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE DEI VINI A DENOMINAZIONE DI ORIGINE CONTROLLATA “VITTORIA” Approvato con D.M. 13.09.2005 G.U. 224 – 26.09.2005 Modificato con D.M. 30.11.2011 Pubblicato sul sito ufficiale del Mipaaf Sezione Qualità e Sicurezza - Vini DOP e IGP Articolo 1 Denominazione e vini La denominazione di origine controllata «Vittoria» e' riservata ai vini che rispondono alle condizioni ed ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione per le seguenti tipologie: «Vittoria» Rosso; «Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola; «Vittoria» Frappato; «Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia; «Vittoria» Novello. Articolo 2 Piattaforma ampelografica I vini a denominazione di origine controllata «Vittoria» devono essere ottenuti da vigneti che nell'ambito aziendale hanno la seguente composizione varietale: «Vittoria» Rosso: dal 50% al 70% di Calabrese o Nero d'Avola e dal 30% al 50% di Frappato; «Vittoria» Calabrese o Nero d'Avola: Calabrese o Nero d'Avola minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%; «Vittoria» Frappato: Frappato minimo 85%, altri vitigni a bacca nera, non aromatici, idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%; «Vittoria» Ansonica o Inzolia o Insolia: Ansonica o Inzolia o Insolia minimo 85%, altri vitigni a bacca bianca idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia, massimo 15%; «Vittoria» Novello: Calabrese o Nero d'Avola e/o Frappato minimo 80%, altri vitigni a bacca nera idonei alla coltivazione nella Regione Sicilia ed iscritti nel Registro Nazionale delle varietà di vite per uve da vino, approvato con D.M. 7 maggio 2004 e successivi aggiornamenti, riportati nell’allegato 1 del presente disciplinare, massimo 20%. -

The Scalambri Defensive System in Sicily

Defensive Architecture of the Mediterranean. XV to XVIII centuries / Vol I / Rodríguez-Navarro (Ed.) © 2015 Editorial Universitat Politècnica de València DOI: http://dx.doi.org/10.4995/FORTMED2015.2015.1712 Digital construction for analysis: the Scalambri defensive system in Sicily Anna Frascaria, Angela Mancusoa, Andrea Pasqualia a Dipartimento di Architettura, Florence University, Italy, [email protected], [email protected], [email protected]. Abstract This research is focused around Italian defensive system on the southern coast of Sicily, in the territory of Ragusa. Object of this study is the system consisting in three coastal watchtowers, located in three hamlets in Santa Croce Camerina, a small town near Ragusa. These works of military engineering are nominated as Torre Vigliena in Punta Braccetto, Torre di Mezzo (or Torre di Pietro) in the homonym hamlet and Torre Scalambri in Punta Secca. Despite their poor state of preservation, these towers have always been an eye catcher for their territory. Today, observing this defensive system, one can note a variable state of decay: their original geometric characteristics and morphological shapes are not clearly legible. This work consist in a first historical investigation, useful for the temporal location and for the comprehension of the roles of these towers. Following, the study develops with the investigation of the environmental characteristics, to better understand the tower orientations and their observation devices. The comparison between the three towers and with other examples from Sicily, numerous not only on the coastal area, will create a volumetric hypothesis; this construction, positioned in the virtual world of Google Earth, will complete the analysis providing valid observation points for the evaluation of their placement on the coast. -

Archivio Storico Ii

Società Santacrocese di Storia Patria ARCHIVIO STORICO II ANNO II 2015 Ringraziamenti Rivolgiamo un sentito ringraziamento a tutti i soci e a quanti, con la loro collabora- zione, hanno contribuito alla realizzazione di questo secondo volume dell’Archivio Stori- co edito dalla Società Santacrocese di Storia Patria. Al Sindaco Signora Franca Iurato ed all’Amministrazione Comunale di Santa Croce Camerina va la nostra gratitudine per aver costantemente sostenuto l’Associazione e per- messo, mettendo a disposizione strutture e risorse, la pubblicazione del presente volume. ll Presidente e il Consiglio Direttivo Santa Croce Camerina - Piazza Marittima nel 1900 (G. Aquila) 2 PRESENTAZIONE Il secondo volume dell’Archivio Storico accoglie la raccolta di alcuni articoli, scaturenti da ricer- che d’archivio o da campagne effettuate nei siti archeologici locali, che analizzano momenti della nostra storia. I soci hanno potuto usufruire, nel corso del presente anno, di diverse iniziative ed attività culturali organizzate dalla “Società Santacrocese di Storia Patria”. Il dottor Giovanni Di Stefano, direttore del Museo Regionale di Kamarina, ha aperto la serie di conferenze, trattando sulle recenti scoperte archeologiche effettuate nel sito di Kaukana, ed in particola- re sul “quartiere Vandalo” e sulle tombe che coronano l’abside della chiesetta Bizantina. Il dottor Saverio Scerra, archeologo presso la Soprintendenza ai Beni Culturali ed Ambientali di Ragusa, ha effettuato una conferenza sugli approdi nella costa meridionale della Sicilia, nel tratto com- preso tra Gela e Pachino, soffermandosi dettagliatamente sulle ipotesi relative all’approdo di Kaukana - Punta Secca. I relatori Di Stefano e Scerra, hanno trasmesso alla redazione dell’Archivio Storico, gli articoli inerenti i temi trattati nelle conferenze, che vengono pubblicati nel presente volume. -

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Già Provincia Regionale Di Ragusa Settore IV – Lavori Pubblici Ed Infrastrutture

LIBERO CONSORZIO COMUNALE DI RAGUSA Già Provincia Regionale di Ragusa Settore IV – Lavori Pubblici ed Infrastrutture BANDO E LINEE GUIDA PER L’EROGAZIONE DI SOMME ALLE IMPRESE A SEGUITO DELL’EMERGENZA COVID-19 FONDI EX INSICEM - AZIONE STRATEGICA N. 5 Comune di Santa Croce Camerina - Protocollo n. 0012313/2020 del 23/06/2020 11.09.42 1. PREMESSE A seguito dell’emergenza COVID-19, i soggetti sottoscrittori dell’Accordo di programma per l’utilizzo dei fondi (Ex Insicem) provenienti dai saldi di liquidazione degli enti dismessi ex art. 77 L.R. 03.05.2001, n.6, e ss. mm ed i.i. nelle sedute del 20 Maggio 2020, del 29 Maggio 2020 e del 9 Giugno 2020 hanno concordato di avviare le procedure per l’erogazione di somme alle imprese avente sede legale in Provincia di Ragusa, che hanno dovuto subire gli effetti ad es. la sospensione attività, minori guadagni, maggiori oneri per la riapertura, etc. Effettuata una ricognizione delle somme ancora disponibili sulla misura 5 e in particolare l’azione 5.1 (fondo di rotazione per la capitalizzazione) e azione 5.3 (fondo in conto interessi), si è determinato di stabilire in apposite linee guida le modalità di accesso ai fondi, dopo aver effettuato la ripartizione per Comune (quota del 20% da distribuire in parti uguali, quota del 65% da distribuire in funzione della presenza territoriale delle imprese per ciascun comune, quota del 15% da ripartire in parti uguali tra i Comuni di Acate – Santa Croce di Camerina e Ispica). 2. OGGETTO Azione strategica n. 5.1 - Fondo di rotazione per la capitalizzazione Azione strategica n. -

Piano Comunale”, in Cui Dettagliare Le Emergenze Prevedibili Nel Suo Territorio E Quindi Tutte Le Risorse Reperibili Ed Impiegabili

PROVINCIA DI RAGUSA COMUNE DI S.CROCE CAMERINA PIANO DI PROTEZIONE CIVILE RELAZIONE GENERALE Aggiornamento: luiglio 2016 ELABORAZIONE GRAFICA A CURA DI OGGETTO: PIANO DI EMERGENZA COMUNALE DI PROTEZIONE CIVILE In relazione al Protocollo d’Intesa sottoscritto tra il Comune di Santa Croce Camerina e il Servizio Regionale di Protezione Civile per la Provincia di Ragusa, per l’Organizzazione e svolgimento delle Attività di Protezione Civile nel Comune di Santa Croce Camerina , il III Dipartimento Assetto del Territorio ha redatto il Piano di Emergenza Comunale di Protezione Civile, con il coordinamento e supporto tecnico-operativo del Servizio Regionale per la provincia di Ragusa, che ha fornito la piattaforma informatica su cui inputare le tabelle con i dati comunali, unitamente a personale qualificato che ha materialmente redatto le cartografie allegate su base GIS, garantendo altresì la formazione ai responsabili delle funzioni supporto del C.O.C. (Centro Operativo Comunale) ed il necessario coordinamento alla stesura generale. Il presente Piano è stato redatto nel rispetto della normativa di cui alla Legge Regionale 14/98, della direttiva “Metodo Augustus” del Dipartimento Nazionale della Protezione Civile e delle Linee guida per la redazione dei piani comunali di protezione civile emanate dalla Regione Siciliana, utilizzando la struttura di base prevista dall’O.P.C.M. 3606/07. E’ doveroso precisare che per la parte relativa all’inquadramento territoriale si è fatto riferimento a quanto contenuto nella Relazione generale del vigente P.R.G. di Santa Croce Camerina, mentre per l’aspetto geologico/geomorfologico/idrogeologico ci si è avvalso della collaborazione del geologo dott. Alfonso Parisi, infine, ma non ultimo, è doveroso sottolineare anche la collaborazione dei tecnici del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile. -

2001/2002 Alberghi Di Sicilia

2001/2002 ALBERGHI DI SICILIA Palermo Messina Trapani Copertina Cover Organizzazione turistica 2 Sicily’s tourist organization Caltanissetta Enna Indice degli Esercizi per categoria 6 Index (category) Catania Segni convenzionali 17 Conventional signs Norme di applicazione delle tariffe 23 Prices and conditions Agrigento Ragusa Siracusa AGRIGENTO Hotels 25 AGRIGENTO Hotels CALTANISSETTA Hotels 35 CALTANISSETTA Hotels CATANIA Hotels 39 CATANIA Hotels ENNA Hotels 49 ENNA Hotels MESSINA Hotels 53 MESSINA Hotels PALERMO Hotels 89 PALERMO Hotels RAGUSA Hotels 109 RAGUSA Hotels SIRACUSA Hotels 115 SIRACUSA Hotels TRAPANI Hotels 123 TRAPANI Hotels Affittacamere 135 Rooms to let Residenze turistico alberghiere 155 Residences Case per ferie 164 Summer vacation houses Villaggi turistici 166 Holiday villages Case e appartamenti per vacanze 168 Holiday houses and flats Bed and breakfast 175 Bed and breakfast Ostelli 179 Youth hostels Pensionati universitari e studenteschi 180 Boarding houses for University students Rifugi alpini 181 Mountain huts Aziende agrituristiche 183 Farmhouse resorts Parchi di campeggio 213 Camping sites { Agenzie di viaggi e turismo 233 Travel agencies [ Trasporti e collegamenti 275 Trasports and links i~ Esercizi per località e Pro loco 281 Index (locations) and Tourist associations 2 ALBERGHI DI SICILIA 2001-2002 REGIONE SICILIANA Organizzazione turistica - Regional Tourist Organization Aziende Autonome Provincia Agrigento PRESIDENTE: DOTT.VINCENZO FONTANA DIRETTORE: DOTT. G. B. PETRUZZELLA Regione Siciliana 92100 Agrigento - Viale della Vittoria, 255 Assessorato del Turismo, delle Comunicazioni e dei Trasporti Tel. 0922.401352-401353 Fax 0922.25185 REGIONAL COUNCIL FOR TOURISM, COMUNICATION AND TRANSPORT ASSESSORE: ON.FRANCESCO CASCIO DIRIGENTE GENERALE DIPARTIMENTO TURISMO, SPORT E SPETTACOLO: DOTT. AGOSTINO PORRETTO Caltanissetta 90141 Palermo - Via Emanuele Notarbartolo, 9 COMMISSARIO STRAORDINARIO: PROF.FILIPPO COLLURA Tel. -

Prospettive Future Dell'aeroporto Di Comiso E Nuove Opportunità Offerte Dal Turismo Digitale

Corso Magistrale Sviluppo Interculturale dei Sistemi Turistici Tesi di Laurea Magistrale Prospettive future dell’Aeroporto di Comiso e nuove opportunità offerte dal turismo digitale Relatore Ch.Prof.ssa Flaminia Luccio Laureando Lucy Balsamo Matricola 860470 Anno accademico 2017/2018 1 INDICE Abstract…………………………………………………………..4 Introduzione……………………………………………………..6 Capitolo I, Il sistema aeroportuale siciliano 1.1 Lo sviluppo del trasporto aereo in Italia…………………………...8 1.2 Gli aeroporti siciliani nel contesto del traffico aereo nazionale..11 1.3 Dati tecnici dei sei aeroporti siciliani……………………………..13 1.4 Capitale sociale e gestione degli aeroporti……………………...15 1.5 L’importanza della microconnettività territoriale………………...16 1.5.1 Collegamenti, viabilità e parcheggi aeroportuali……………....18 Capitolo II, Flussi turistici in Sicilia 2.1 Principali attrazioni turistiche presenti nel territorio……………….22 2.2 Breve analisi dei flussi turistici presenti nel territorio……………..26 2.3 Gli elementi decisionali di chi sceglie la destinazione Sicilia…….27 2.4 Principali ostacoli della competitività turistica……………...……...29 Capitolo III, Catania – Comiso: futura rete aeroportuale? 3.1 Il sistema aeroportuale veneto come modello di gestione……….32 3.1.1 Il sistema Venezia-Treviso come caso di benchmarking……..33 3.2 La mancata collaborazione tra gli aeroporti SAC e SO.A.CO….37 3.2.1 Punti di debolezza dell’Aeroporto di Comiso………………....38 3.2.2 Possibili sviluppi degli aeroporti di Catania e Comiso……….41 3.3 Analisi dei siti Web SAC e SO.A.CO e dell’app CTAairport.......49 2 Capitolo IV, Le opportunità del turismo digitale 4.1 L’avvento di Internet………………………………………………….53 4.2 Il Web 2.0 o “Social web”…………………………………………….55 4.3 Il turismo digitale……………………………………………………...56 4.3.1. -

Of Regulation (EU) No 1151 /2012 of the European Parliament and of the Council on Quality Schemes for Agricultural Products and Foodstuffs (2017/C 206/18)

C 206/50 EN Official Journal of the European Union 30.6.2017 OTHER ACTS EUROPEAN COMMISSION Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council on quality schemes for agricultural products and foodstuffs (2017/C 206/18) The European Commission has approved this minor amendment in accordance with the third subparagraph of Article 6(2) of Commission Delegated Regulation (EU) No 664/2014 (1). APPLICATION FOR APPROVAL OF A MINOR AMENDMENT Application for approval of a minor amendment in accordance with the second subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012 of the European Parliament and of the Council (2) ‘CAROTA NOVELLA DI ISPICA’ EU No: PGI-IT-02291 – 22.2.2017 PDO ( ) PGI ( X ) TSG ( ) 1. Applicant group and legitimate interest Consorzio di tutela I.G.P. Carota Novella di Ispica Address: Via Benedetto Spadaro 97 97014 Ispica (RG) ITALIA Email: [email protected]; [email protected] The protection association Consorzio di tutela I.G.P. Carota Novella di Ispica is entitled to submit an amendment application pursuant to Article 13(1) of Ministry of Agricultural, Food and Forestry Policy Decree No 12511 of 14 October 2013. 2. Member State or Third Country Italy 3. Heading in the product specification affected by the amendment(s) — Product description — Proof of origin — Production method — Link — Labelling — Other: [Packaging] 4. Type of amendment(s) — Amendment to product specification of registered PDO or PGI to be qualified as minor in accordance with the third subparagraph of Article 53(2) of Regulation (EU) No 1151/2012, that requires no amendment to the published single document. -

RASSEGNA STAMPA Del 11/11/2011 Sommario Rassegna Stampa Dal 10-11-2011 Al 11-11-2011

RASSEGNA STAMPA del 11/11/2011 Sommario Rassegna Stampa dal 10-11-2011 al 11-11-2011 10-11-2011 Basilicanet.it Anci: su proposta Santarsiero Consiglio straordinario sul Sud .............................................................. 1 11-11-2011 La Citta'di Salerno corso di primo soccorso organizzato per i comunali ................................................................................. 3 11-11-2011 La Citta'di Salerno allagamenti e fogne a pagani una interrogazione a petrelli........................................................................ 4 10-11-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Bari) Arcobaleno, l'udienza dopo dodici anni: i reati sono ormai prescritti ...................................................... 5 10-11-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce) Canale ostruito, 73mila euro per pulirlo ....................................................................................................... 6 10-11-2011 Corriere del Mezzogiorno (Ed. Lecce) Accoglienza agli immigrati duello tra sindaco e assessore ....................................................................... 7 11-11-2011 Gazzetta del Sud I sindaci snobbano il vertice antisismico..................................................................................................... 8 11-11-2011 Gazzetta del Sud Scuole e protezione civile, oltre ogni rischio............................................................................................. 10 11-11-2011 Gazzetta del Sud Rischio idrogeologico a San Marco sollecitati controlli costanti ...........................................................