Inventaire Des Documents D'intér

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ted Schmidt: Teacher Witness to Faith

Ted Schmidt: Teacher Witness to Faith TED SCHMIDT is the the former editor of the Catholic New Times. As well he is the author of Shabbes Goy: a Catholic Boyhood on a Jewish street in a Protestant City (2001) and Journeys to the Heart of Catholicism 2008 and Never Neutral: A Teaching Life (2012) He attended St Peter’s elementary school, St Michael’s College High School and the St Michael’s College, University of Toronto majoring in Classics and English. He studied scripture at Corpus Christi College under Fr Hubert Richards. Ted was a lifelong high school teacher in both the public and Catholic system. He spent 18 years teaching religion at Neil McNeil High school and 10 years at Bishop Marrocco-Thomas Merton. In a lifetime of teaching he has been honoured by religion teachers and colleagues at large. In 1991 he received the Ontario English Teachers' Award of Merit, the highest distinction the association grants. In 1998 he received the Glorya Nanne award for his writing on Catholic education. In 2002 he received the Social Justice Award from the Toronto Secondary Catholic Teachers Association. In 2006 the Ontario Teachers’ Federation honoured him with the Greer Memorial Award for his “outstanding commitment to publicly funded education.” A pioneer in Holocaust studies, he was the first teacher in Canada to systematically teach the Holocaust (1968) and has done several workshops for the Holocaust Remembrance committee. In 1993 he co-authored the Ministry of Education OAC course on Philosophy. For 30 years Ted has taught OECTA courses on scripture, social ethics and the sacraments as well as doing several series on biblical themes in parishes. -

ARCHIVES DE LA SACR£E CONGR£GATION DE LA PROPAGANDE Instrument De Recherche N° 1186 Partie V, Vol

ARCHIVES PUBLIQUES DU CANADA DIVISION DES MANUSCRITS VATICAN: ARCHIVES DE LA SACR£E CONGR£GATION DE LA PROPAGANDE Instrument de recherche n° 1186 Partie V, Vol. 1 INDEX Prepare par Monique Benoit pour le Centre de recherche en histoire religieuse du Canada de l'universite Saint-Paul et le Centre academique canadien en Italie, grace a une subvention du Conseil de recherches en sciences humaines du Canada. 1986 e MONIQUE BENOIT INVENTAIRE DES PRINCIPALES SERIES DE DOCUMENTS INTERESSANT LE CANADA, SOUS LE PONTIFICAT DE LEON XIII (1878-1903), DANS LES ARCHlVESJD~ LA SACREE CONGREGATION 'DE PROPAGANDA FIDE' A ROME: ACTA (1878-1903) SOCG (1878-1892) SC (1878-1892) N.S. (1893-1903) VOL I: INDEX e. 2 • TABLE DES MATIERES VOL. I Introduction generale 3 Abreviations et symboles 10 Taeleau I - Repartition des dioceses en 1878 12 Tableau II - Repartition des dioceses en 1903 13 Index 14 VOL. II Table des matieres du vol. II 2 Introduction a la serie ACTA 3 Inventaire de la ser~e ACTA 31 Introduction a la s.erie SOCG 57 Inventaire de la serie SOCG 58 Introduction a la serie SC 128 Inventaire de la serie SC 130 VOL. III Table des matieres du vol. III 536 Introduction.a la serie N.S. 537 Inventaire de lao serie N. S. 539 • /' 3 • INTRODUCTION GENERALE Fondee en 1622 pour diriger l'oeuvre missionnaire, coordonner la distribution des ressources humaines et financieres, promouvoir le clerge autochtone, la Sacree congregation pour la propagation de la foi est tres presente au Canada a la fin du e • _ I XIX siecle, alors meme que l'Eglise canadienne s achemine vers la maturite. -

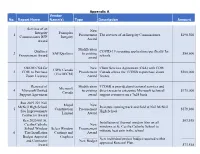

Appendix a Vendor No

Appendix A Vendor No. Report Name Name(s) Type Description Amount Services of an New Integrity Principles 1 Procurement The services of an Integrity Commissioner. $190,500 Commissioner RFP Integrity Award Award Modification Qualtrics COVID-19 screening application specifically for 2 SAP/Qualtrics to existing $80,600 Procurement Award schools award OECM CSA for New Client Services Agreement (CSA) with CDW CDW Canada 3 CDW to Purchase Procurement Canada allows the TCDSB to purchase Zoom $300,000 (Via OECM) Zoom Licenses Award license Renewal of Modification TCDSB is provided professional services and Microsoft 4 Microsoft Unified to existing direct access to enterprise Microsoft technical $175,000 Canada Support Agreement award support resources on a 7x24 basis Ren 2019 221 Neil Mopal New McNeil High School Reinstate running track and field at Neil McNeil 5 Construction Procurement $579,860 Site Improvements High School Limited Award Contractor Award Ren 2020 001 St. $63,518 Installation of thermal window film on all Cecilia Catholic New windows at St. Cecilia Catholic School to School Window Select Window Procurement mitigate heat gain in the school 6 Tint Installation Coatings and Award _______________________ Budget Approval Graphics ________ _______ New individual project budget required within and Contractor New Budget approved Renewal Plan. Award $73,518 Appendix A Vendor No. Report Name Name(s) Type Description Amount Ren 2020 002 Immaculate New Energy conservation measures including Conception Catholic Procurement Upgrades and Retrocommissioning of HVAC $330,021 School Upgrades Active Award System at Immaculate Conception 7 and Mechanical ___________ ________________________________ _______ Retrocommissioning Budget Budget Increase and Scope Increase $377,899 of HVAC System - Increase Contractor Award Ren 2020 003 St. -

Director's Bulletin

Validating our Mission/Vision May 5, 2008 IFITH Subjects: 1. COMPASSION – VIRTUE FOR THE MONTH OF MAY 2. LAUNCH OF WE REMEMBER, WE BELIEVE--repeat T 3. SAINTS OF THE TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD H DIRECTOR’S E 4. RESPECT FOR LIFE WEEK BULLETIN 5. 2008/2009 CRIMINAL OFFENCE DECLARATION 2007-2008 6. CUPE 1280 DUTY ROSTER--repeat 7. HEAD CARETAKER PRE-QUALIFYING TEST--repeat In a school community 8. MAY IS SPEECH, LANGUAGE AND HEARING MONTH formed by Catholic 9. INTERMEDIATE W5H RESULTS beliefs and traditions, 10. AWARDS, SCHOLARSHIPS, BURSARIES & CONTESTS our Mission is to - Jean Lumb Awards educate students - MEA Bursary Award to their full potential 11. SCHOOL ANNIVERSARIES, OFFICIAL OPENING & BLESSINGS - Neil McNeil’s Golden Jubilee Events--repeat - Marshal McLuhan’s 10th Anniversary--repeat th - St. Gabriel Lalemant’s 25 Anniversary--repeat - Monsignor Percy Johnson’s Official Opening & Solemn Blessing Compassion - Father Henry Carr’s Official Opening & Solemn Blessing Virtue for the 12 EVENT NOTICES Month of May - Computer Basic Training for Parents - Culture Jam at Notre Dame - DIGITAL Showcase at St. Basil - St. Mary’s The Outsiders Compassion - Bishop Marrocco/Thomas Merton’s Time for sale - Staff Arts’ Seussical--repeat connects us with others… it is understanding 13. SHARING OUR GOOD NEWS and caring - Loretto College School - St. Marcellus Catholic School for those in need. - Holy Family Catholic School - Notre Dame High School - Neil McNeil High School - All Saints Catholic School, Bishop Allen Academy & Father Henry Carr Catholic Secondary School - St. Basil-the-Great College School Faith in Your Child - Father John Redmond Catholic Secondary School - Senator O’Connor College School - St. -

Companions on the Journey

The Catholic Women’s League of Canada 1990-2005 companions on the journey Sheila Ross The Catholic Women’s League of Canada C-702 Scotland Avenue Winnipeg, MB R3M 1X5 Tel: (888) 656-4040 Fax: (888) 831-9507 Website: www.cwl.ca E-mail: [email protected] The Catholic Women’s League of Canada 1990-2005: companions on the journey Contents Introduction ................................................................................................. 2 1990: Woman: Sharing in the Life and Mission of the Church.................. 8 1991: Parish: A Family of the Local Church: Part 1 ................................. 16 1992: Parish: A Family of the Local Church: Part II ................................. 23 1993: The Catholic Women’s League of Canada – rooted in gospel values: Part I........................................................................................ 30 1994: The Catholic Women’s League of Canada – rooted in gospel values: Part II ....................................................................................... 36 1995: The Catholic Women’s League of Canada − calling its members to holiness............................................................................................ 42 1996: The Catholic Women’s League of Canada − through service to the people of God: Part I ................................................................... 47 1997: The Catholic Women’s League of Canada − through service to the people of God: Part II .................................................................. 54 1998: People of God -

Escribe Agenda Package

CORPORATE SERVICES, STRATEGIC PLANNING AND PROPERTY COMMITTEE REGULAR MEETING Public Session AGENDA FEBRUARY 8, 2018 Jo-Ann Davis, Chair Michael Del Grande Trustee Ward 9 Trustee Ward 7 Garry Tanuan, Vice Chair Angela Kennedy Trustee Ward 8 Trustee Ward 11 Ann Andrachuk Joseph Martino Trustee Ward 2 Trustee Ward 1 Patrizia Bottoni Sal Piccininni Trustee Ward 4 Trustee Ward 3 Nancy Crawford Barbara Poplawski Trustee Ward 12 Trustee Ward 10 Frank D‘Amico Maria Rizzo Trustee Ward 6 Trustee Ward 5 Rhea Carlisle Joel Ndongmi Student Trustee Student Trustee MISSION The Toronto Catholic District School Board is an inclusive learning community uniting home, parish and school and rooted in the love of Christ. We educate students to grow in grace and knowledge to lead lives of faith, hope and charity. VISION At Toronto Catholic we transform the world through witness, faith, innovation and action. Recording Secretary: Sophia Harris, 416-222-8282 Ext. 2293 Acting Asst. Recording Secretary: Colin Johnston, 416-222-8282 Ext. 2659 Rory McGuckin Barbara Poplawski Director of Education Chair of the Board TERMS OF REFERENCE FOR CORPORATE SERVICES, STRATEGIC PLANNING AND PROPERTY COMMITTEE The Corporate Services, Strategic Planning and Property Committee shall have responsibility for considering matters pertaining to: (a) Business services including procurement, pupil transportation risk management/insurance and quarterly financial reporting (b) Facilities (buildings and other), including capital planning, construction, custodial services, design, maintenance, -

Director's Bulletin

Validating our Mission/Vision June 2, 2008 IFITH Subjects: 1. FAITHFULNESS – VIRTUE FOR THE MONTH OF JUNE 2. SAINTS OF THE TORONTO CATHOLIC DISTRICT SCHOOL BOARD T 3. PAYROLL BULLETIN – PAYDATE SCHEDULES--repeat H DIRECTOR’S - Secondary Teachers, Chaplains, Principals, Vice-Principals & E Co-ordinators BULLETIN - Elementary Teachers, Principals, Vice-Principals & Co-ordinators - A.P.S.S.P. 10-Month 6-Day Employees 2007-2008 - School-Based Education Support Staff - International Language Instructors - All Staff Paid Two-Weeks in Arrears In a school community 4. CSAC FINANCIAL DOCUMENTS, INSURANCE & FUNDRAISING formed by Catholic PORTAL--repeat beliefs and traditions, 5. DISPOSAL OF SURPLUS AND/OR BROKEN FURNITURE, our Mission is to EQUIPMENT AND COMPUTERS educate students 6. PERMITS FOR SCHOOL FUNCTIONS--repeat to their full potential 7. AWARDS, SCHOLARSHIPS, BURSARIES & CONTESTS - TAPCE’s 2007-2008 Principal of Excellence Award 8 EVENT NOTICES - Bishop Marrocco/Thomas Merton’s Just Docs Faithfulness - Corpus Christi’s School Reunion--repeat Virtue for the - TDCAA Coaches’ Appreciation Dinner Month of June 9. SHARING OUR GOOD NEWS - Neil McNeil High School - Blessed Mother Teresa Catholic Secondary School - Father John Redmond Catholic Secondary School - TCDSB’s Toronto Sports Leadership Program Now therefore - Michael Power/St. Joseph High School & Father John Redmond revere the Lord, and Catholic Secondary School serve him in sincerity - Cardinal Léger Catholic School - St. Edmund Campion Catholic School and in faithfulness; - St. Luke Catholic School Joshua 24:14 - Catholic Education Centre - Neil McNeil High School 10. MEMORIALS 11. BIRTHS AND ADOPTIONS Faith in Your Child 12. CURRICULUM & ACCOUNTABILITY - Our Schools, Our Communities, Learning Exchange Series The Toronto Catholic District - Computers in the Classroom School Board educates close to 13. -

Neil Mcneil High School

Neil McNeil High School Mr. B. Hunt PRINCIPAL Ms. A. Enenajor Mr. T. Savelli VICE PRINCIPALS 127 Victoria Park Avenue Toronto, Ontario M4E 3S2 416-393-5502 416-512-3386 (fax) 2017-2018 Name: ____________________________________ Grade: ________________________________ TCDSB website: http://www.tcdsb.org/schools/neilmcneil Tweeter: www.twitter.com/neilmcneilhs NEIL MCNEIL HIGH SCHOOL The blessing and official opening of Neil McNeil eastern Toronto and the High School was a gala day. Not only for the growing Scarborough area. Fr. Irish Holy Ghost Fathers in Canada, but for the Michael Troy, CSSp, was the Catholic people of east end Toronto. Mgr. Denis founding Principal. O’Connor, Pastor of St. John’s and Chairman of the Archdiocesan Secondary Schools’ The congregation of the Holy Spirit, Spiritans, committee, blessed the school premises. Fr. Leo founded by Francis Libermann, is a worldwide Brolly CSSp represented the Superior General. religious community. Their two main areas of Fr. Tim O’Driscoll, Provincial, travelled from service are their missions and Ireland to the present. The Holy Ghost Fathers educational institutions. For opened the new school on September 8th, 1958 more than 100 years they have with a staff of six Fathers, two lay teachers and contributed richly to Catholic 200 students. The school, dedicated to the education in more than 30 memory of the great champion countries. of Catholic education, the Most Rev. Neil McNeil, Archbishop of Originally, Neil McNeil High School was a Toronto 1912-1934, insists on completely private school, with the Holy Ghost strong discipline, application to Fathers entirely responsible for its financial work, and healthy competitive viability. -

Oblate Fathers Assumption Province

The Missionary Oblates of Mary Immaculate - ASSUMPTION PROVINCE in Canada 1956 - 2006 Editor: Janusz Blazejak OMI In conjunction with: Paul Bulas Katarzyna Bukowska Roman Majek OMI Jan Mazur OMI Christopher Pulchny OMI Teresa & Jacek Ratajczak Jaroslaw Rozanski OMI Wojciech Wojtkowiak OMI Photos: Archives of the Missionary Oblates, Assumption Province Tadeusz Wolinski Graphic Design: Elżbieta Michalczak Cover: Krzysztof Michalczak Printed by: Marek Kornas “Nova Printing” Year 2006 All correspondence and inquires should be directed to: The Missionary Oblates of Mary Immaculate - Assumption Province 71 Indian Trail Toronto, Ontario M6R 2A1 Canada A HALF OF CENTURY The Missionary Oblates of Mary Immaculate - ASSUMPTION PROVINCE in Canada Table of Contents CHAPTER 1. _______________________________________________ 13 A SHORT HISTORY ________________________________________ 13 CHAPTER 2 _______________________________________________ 39 OUR MINISTRY ___________________________________________ 39 PROVINCIAL HOUSE __________________________________________________________ 41 HOLY GHOST PARISH - WINNIPEG ______________________________________________ 43 ST. HENRY’S CHURCH - MELVILLE ______________________________________________ 48 HOLY ROSARY PARISH - EDMONTON ___________________________________________ 51 MARY QUEEN OF ALL HEARTS CHURCH - LESTOCK ______________________________ 55 ST. CASIMIR’S PARISH - VANCOUveR ___________________________________________ 58 ST. PATRICK’S CHURCH - STURGIS _____________________________________________ 61 ST. -

Neil Mcneil Weightlifting Wins at Provincial and Canadian

February 9, 2010 FOR IMMEDIATE RELEASE Communications Department NEIL MCNEIL WEIGHTLIFTING WINS AT PROVINCIAL 80 Sheppard Avenue East AND CANADIAN CHAMPIONSHIPS North York, Ontario M2N 6E8 The Neil McNeil High School Olympic Weightlifting Team has met with great success on the Ontario and Canadian Weightlifting Championship podiums: Media Contact: Emmy Szekeres Milne Ontario Junior Championships in North Bay: Acting Co-ordinator Patrick Bass - Gold (1st in 56kg weight class) Communications, Public and Tyler Nassiri - Bronze(3rd in 69kg class) Media Relations [email protected] Justin Spencer - Bronze (3rd in 77kg. Class) 416-222-8282 Ext. 2356 Kester Munro (Neil Alumnus) - Gold (1st in 62 kg class) Canadian Junior Championships in Lachute, Quebec: Information: Patrick Bass - Silver (56kg) Eamonn Dorgan Carl Aplacador - Third Place(62kg) 416-393-5502 Kester Munro (Neil Alumnus) - Bronze medal (62 kg) Under the supervision and expertise of Ontario provincial coach Hani Kanama, the program has motivated many at-risk students to stay in school. Mr. Kanama is one of many dedicated coaches at Neil McNeil. The Olympic Lifting Team trains four days a week throughout the year and has been competing for the past three years. “The impact on our school community and on the lives of particular students is immeasurable. Hani’s concern for and support of the athletes in this program has changed the lives of these young men. He is a wonderful coach but, he is also a great mentor for his athletes,” said principal John Shanahan. For more information on Olympic Weightlifting, visit: What is Olympic Weightlifting? - 30 - The Toronto Catholic District School Board educates more than 90,000 students from diverse cultures and language backgrounds in its 201 Catholic elementary and secondary schools and serves 474,876 Catholic school supporters across the City of Toronto. -

Spiritan Magazine Vol. 32 No. 2

Spiritan Magazine Volume 32 Number 2 May Article 1 5-2008 Spiritan Magazine Vol. 32 No. 2 Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/spiritan-tc Recommended Citation (2008). Spiritan Magazine Vol. 32 No. 2. Spiritan Magazine, 32 (2). Retrieved from https://dsc.duq.edu/ spiritan-tc/vol32/iss2/1 This Full Issue is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Spiritan Magazine by an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection. Neil McNeil High School’s 50th Anniversary May 2008 / $2.50 “McNeil boys are we, Our title is our glory” School song From the Editor Volume 32, No. 2 Spirited Education May 2008 Spiritan is produced by The Congregation of the Holy Ghost ne night recently I had a dream. I was teaching a high school class — textbook TransCanada Province stuff, reading it, asking questions about it, receiving answers, seeing if the subject matter was getting across, going to the board, writing down key words and Editors: Fr. Gerald FitzGerald CSSp O Fr. Patrick Fitzpatrick CSSp phrases. All very predictable. Most of it very humdrum. Then I put down the book, sat on the edge of the table and asked the class, “Does this stuff really matter? What do you think is Design & Production: Tim Faller Design Inc. in it for you? Let’s be upfront with each other.” No immediate response. I waited. And then one by one came their opinions — the beginning of a spirited exchange. CONTENTS Does this stuff really matter? How much curriculum is guided by that question? At the 2 From the Editor: end of the class, at the end of the day or week or semester or year how much really matters? Spirited Education What really matters in the long run? Fifty years is a sizeable period of time in the life of a school. -

"Our Title Is Our Glory"

Spiritan Magazine Volume 32 Number 2 May Article 10 5-2008 "Our Title is Our Glory" Noel P. Martin Follow this and additional works at: https://dsc.duq.edu/spiritan-tc Recommended Citation Martin, N. P. (2008). "Our Title is Our Glory". Spiritan Magazine, 32 (2). Retrieved from https://dsc.duq.edu/ spiritan-tc/vol32/iss2/10 This Article is brought to you for free and open access by the Spiritan Collection at Duquesne Scholarship Collection. It has been accepted for inclusion in Spiritan Magazine by an authorized editor of Duquesne Scholarship Collection. FIDELITAS “Our Title is Our Glory” Noel P. Martin ou are going to Toronto,” the But back to the beginning. After a rous- My class schedule had two subjects — Provincial said. “That’s in Canada,” ing welcome to the school by an assembly Latin in Grade 11A and 12B and Science “Yhe added sensing that I might be of the whole community on September 14, for all Grade 9. In a moment of excessive geographically challenged. reality came crashing about my head on enthusiasm I had indicated to Pete that my And so it was that on September 13, September 15. I had a Homeroom — 10C. teaching subjects were Latin, Greek, Irish 1965 I arrived at Neil McNeil High School, I had never heard of a Homeroom before. and Botany. Vice-Principal Fleming saw and a forty-three year old love affair with a ‘Home’ — yes; ‘room’ — yes, but ‘Home- ‘Botany.’ He made the unwarranted as- Canadian education institution began. room’? We didn’t have ‘Homerooms’ in sumption that I could teach ‘Science’, and “Neil boys are we, our title is our glory!” Neil Ireland.