Rock, Jazz, Progressif, Metal, Electro, Hardcore

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

LEAVING Hotill CALAFORNIX

LEAVING HOtILL CALAFORNIX Undamming the world’s rivers, forcing the collection of that which falls from the heavens and/or your ass, o camillo. An autobiographic historical expose, for Life. Introit I’m John Lawrence Kanazawa Jolley. Currently life on the planet is having a stroke, diagnosed from a human’s anatomy point of view, severe blockage of its flow ways. From life’s point of view humans are dam, slacker home building, ditch digging, drain the well dry, devil’s GMO food of the god’s, monocultural, sewage pumpers or porous dam sheddy flushtoile.t. ecocide artists. Compounding this problem is a machine/computer/vessel/organism that creates clone doppelganger pirates that’ve highjacked the surface guilty of the same crime. If we do anything well its intuitive container transportation. This is the case. I’m educated University of Florida, Institute of Food and Agricultural Sciences, Environmental Horticulture. I’m a trapper, gardener, carpenter, fisherperson, cooper and teacher. Drainage is the most important idea to consider when gardening. I paddled a canoe across North America and back, been through Lake Sacagawea twice. I’m a bullfighter, the foremost gardener in the world, the point spokesman for life, the man himself, hole puncher, obstacle remover, the pencil man, the one, Christ almighty. The character who appears again when it’s an “Obama nation of desolation” to save the world from damnation. I’m a specialist, designed specifically to solve the currentless dam problem. The timeliest, most intelligent, aggressive, offensive, desperate character ever created, for a reason. The health of life on the planet is in severe question. -

In Search of Silence Kindle

IN SEARCH OF SILENCE PDF, EPUB, EBOOK POORNA BELL | 272 pages | 02 May 2019 | Simon & Schuster Ltd | 9781471169212 | English | London, United Kingdom In Search of Silence PDF Book Traveling across the country and meeting and listening to a host of incredible characters, including doctors, neuroscientists, acoustical engineers, monks, activists, educators, marketers, and aggrieved citizens, George Prochnik examines why we began to be so loud as a society, and what it is that gets lost when we can no longer find quiet. The book was also rather puffy around the middle and it felt like we were going over and over again about the same points. Your First Name. More filters. Frank Allen and Tina Chunna Zhang. Sort order. Signed up for the Goodreads Reading Challenge and looking for tips on how to discover and read more books? The producers selected to create work have been announced and the CBAA's third annual National Features and Documentary Series is shaping up as a must-listen in late Error rating book. Single and video use the video edit of the song. Digital release [6]. Want to Read saving…. About In Pursuit of Silence A brilliant, far-reaching exploration of the frontiers of noise and silence, and the growing war between them. I feel that she could have explored the topic at a much deeper level. The colorful descriptors draw you into her experience, inviting you to observe and participate in her emotions and journey to forgiveness through unimaginable grief and loneliness. In Search of Silence is the recognition of the echo chamber we find ourselves in, in terms of what constitutes a successful, fulfilling life. -

2011-11-25 1. När Det Är Spelning På Nuclear Nation Brukar Det Komma

Nuclear Nation Quiz - 2011-11-25 1. När det är spelning på Nuclear Nation brukar det komma mycket folk. Det gör det ibland även annars och då kan det bli långa köer som ringlar sig runt Linköping. Under tidigt 2000-tal kunde NN- besökare vid ett festtillfälle slippa kötristeseen och gå direkt in på festen förutsatt att de uppfyllde ett krav. Vad skulle två NN-besökare göra för att få gå före i kön? A: Bära likadana kläder B: Kunna texten till Headhunter utantill och sjunga den tvåstämmigt C: Vara fastkedjade i varandra 2. Ni befinner er just nu på synthquiz med den anrika synthföreningen Nuclear Nation, men det var inte helt självklart att vi skulle heta just så. Vilket annat namn fanns som förslag? A: Eclipse B: Solaris C: SUN 3. Apoptygma Berzerk gjorde 98 en spelning i Leipzig från vilken i alla fall en liten del kom med på skivan APBL98. Trots att bandet körde på som hårdast med en Depeche-cover som folk verkade uppskatta, så fick spelningen ett snöpligt slut. Men vad hände? A: Det utbröt en mindre en brand i ljudteknikerbåset pga. underdimensionerade elkablar. B: Spelningen råkade äga rum samma kväll som kraftverket Holzkohle fallerade, vilket ledde till Leipzigs hittills största elavbrott. C: Trots att Apoptygma ville köra en låt till, så stängde polisen ner konserten i förtid. 4. En inställd spelning är också en spelning brukar man säga och ett band som skulle ha spelat på NN för ett antal år sedan, men som tyvärr fick ställa in p.g.a. sjukdom var... ja, vilket band då? A: Covenant B: VNV Nation C: Tyskarna från Lund 5: Ett band som dock har spelat på NN är LOWE. -

Page 1I ·-916--Anrrla~Is~·Tr~8~~11~4~~

Vol. XVII No.8 The University's Late Night Feature Paper January 29, 1996 { Page 1I ·-916--anrRla~is~·tr~8~~11~4~~ 0STATET EMP lSSIREA I By Chris Sorochin ing, hockey-playing nuts are just similar enough to have previously done so. One CNN commentator us culturally to provide what Noam Chomsky calls on the Russian Duma elections was typically Well, its another New Year and the anniversary the "threat of a good example": they're what we Orwellian: "They've voted to reject democracy." of the January 1 rebellion of the Zapatistas in could be if we got our act together and that realiza- Figure that one out. I always thought democracy Chiapas, Mexico. Unwilling to see their centuries- tion might give folks here some funny ideas. was supposed to reflect the will of the people and old communal agrarian way of life destroyed so Wouldn't it be great if instead of Gingrich and the how they're governed and how their economy agribusiness could move in, and unwilling to rest of the Dickensian knaves shutting down the runs. I guess the "demo" must refer exclusively to become part of the impoverished masses of excess government to inflate their egos, the American the people on Wall St. and their equivalents in labor swelling the shantytowns of Mexico City, people got together and stopped the music, just to London, Tokyo and other financial centers. Mayan peasants supported the uprising, which let'em know we won't be trifled with? No, I don't think anybody wants to see the return began on the day NAFTA went into effect. -

Part A– Standard Prize Draw Terms – Spiral: from the Book of Saw Entrants Who Find All Four (4) Letters with Each Letter Hi

Part A– Standard Prize Draw Terms – Spiral: From The Book of Saw Entrants who find all four (4) letters with each letter hidden within the four (4) Spiral: From The Book of Saw images on the Lionsgate UK Instagram main feed and comment the correct word these four (4) letters spell out on the competition post with the caption: ‘We want to play a game. The rules are simple: we’ve hidden 4 letters across our #Spiral Instagram feed posts. Find them all and comment below the word they create to be in with the chance of winning a Saw Blu-ray boxset and Saw 4K on Blu-ray. Win or lose, make your choice. T&Cs at link in bio, 18+ UK only’ could win (A) one (1) Saw: Legacy Collection 2021 edition, a Blu-ray boxset that contains eight (8) discs (Saw, Saw II, Saw III, Saw IV, Saw V, Saw VI, Saw: The Final Chapter and Jigsaw), and (B) one (1) Saw 4K on Blu-ray (the “Prize”). There are five (5) Prizes to be won by five (5) Entrants who follow the Entry Mechanics and are selected at random per clause 13 (the “Winners”). Each Winner will receive one (1) Prize. 1. Promoter: The Promoter is Lions Gate International (UK) Limited of registered office address 5th Floor 45 Mortimer Street, London, W1W 8HJ 2. Eligibility (a) To enter this Prize Draw you must be aged 18 years old or over with a registered Instagram account during the Opening and Closing Date; (b) By entering the Prize Draw, you confirm that you are 18 years old or over. -

Trio Solido Parte 3, Ucd180

Pratica di Claudio Negro Il trio solido - UcD180 Terza parte Il menu di quest’ultima puntata prevede l’amplificatore più potente dei tre trattati, ovvero l’UcD180ST della olandese Hypex, e il suo alimentatore, il tutto condito con una prova d’ascolto comparativa. Il terzo finale che vi proponiamo (Figura marchio americano) racconta che il prototi- non se ne parla più), principalmente per 01) appartiene alla famiglia degli amplifica- po iniziò a funzionare solo la sera prima alcune limitazioni di risposta in frequenza. tori a commutazione (anche nota come dell’inaugurazione del CES, e con il display Difatti, al variare del carico la risposta tipi- PWM, classe D, classe T e digitale, a spento, visto che introduceva dei ticchettii ca di un amplificatore a commutazione pre- seconda dell’implementazione), topologia nel suono; fatto sta che l’apparecchio entrò senta enfasi o tagli alle alte frequenze, relativamente recente, visto che già la si fisicamente nella sala Infinity solo un’ora tanto che il loro uso è stato relegato princi- usava nel secondo dopoguerra, e più che prima dall’apertura dei cancelli della fiera, palmente ai sub woofer attivi e al mondo altro conosciuta per l’alta efficienza di cui è ma riuscì a suonare senza problemi per professionale, dove le dimensioni contenu- capace. L’ingresso della classe D nel tutti e quattro i giorni della manifestazione. te, le basse perdite e le ridotte richieste di mondo dell’audio risale alla fine del 1964 Subito dopo il CES, la Infinity lo iniziò a dissipazione tipiche di questa topologia, con il kit X-10 della Sinclair Radionics, pro- produrre e vendere con il nome di SWAMP sono come una manna caduta dal cielo. -

OP 323 Sex Tips.Indd

BY PAUL MILES Copyright © 2010 Paul Miles This edition © 2010 Omnibus Press (A Division of Music Sales Limited) Cover and book designed by Fresh Lemon ISBN: 978.1.84938.404.9 Order No: OP 53427 The Author hereby asserts his/her right to be identified as the author of this work in accordance with Sections 77 to 78 of the Copyright, Designs and Patents Act 1988. All rights reserved. No part of this book may be reproduced in any form or by any electronic or mechanical means, including information storage or retrieval systems, without permission in writing from the publisher, except by a reviewer who may quote brief passages. Exclusive Distributors Music Sales Limited, 14/15 Berners Street, London, W1T 3LJ. Music Sales Corporation, 257 Park Avenue South, New York, NY 10010, USA. Macmillan Distribution Services, 56 Parkwest Drive Derrimut, Vic 3030, Australia. Printed by: Gutenberg Press Ltd, Malta. A catalogue record for this book is available from the British Library. Visit Omnibus Press on the web at www.omnibuspress.com For more information on Sex Tips From Rock Stars, please visit www.SexTipsFromRockStars.com. Contents Introduction: Why Do Rock Stars Pull The Hotties? ..................................4 The Rock Stars ..........................................................................................................................................6 Beauty & Attraction .........................................................................................................................18 Clothing & Lingerie ........................................................................................................................35 -

Negotiating the Non-Narrative, Aesthetic and Erotic in New Extreme Gore

NEGOTIATING THE NON-NARRATIVE, AESTHETIC AND EROTIC IN NEW EXTREME GORE. A Thesis submitted to the Faculty of the Graduate School of Arts and Sciences of Georgetown University in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts in Communication, Culture, and Technology By Colva Weissenstein, B.A. Washington, DC April 18, 2011 Copyright 2011 by Colva Weissenstein All Rights Reserved ii NEGOTIATING THE NON-NARRATIVE, AESTHETIC AND EROTIC IN NEW EXTREME GORE. Colva O. Weissenstein, B.A. Thesis Advisor: Garrison LeMasters, Ph.D. ABSTRACT This thesis is about the economic and aesthetic elements of New Extreme Gore films produced in the 2000s. The thesis seeks to evaluate film in terms of its aesthetic project rather than a traditional reading of horror as a cathartic genre. The aesthetic project of these films manifests in terms of an erotic and visually constructed affective experience. It examines the films from a thick descriptive and scene analysis methodology in order to express the aesthetic over narrative elements of the films. The thesis is organized in terms of the economic location of the New Extreme Gore films in terms of the film industry at large. It then negotiates a move to define and analyze the aesthetic and stylistic elements of the images of bodily destruction and gore present in these productions. Finally, to consider the erotic manifestations of New Extreme Gore it explores the relationship between the real and the artificial in horror and hardcore pornography. New Extreme Gore operates in terms of a kind of aesthetic, gore-driven pornography. Further, the films in question are inherently tied to their economic circumstances as a result of the significant visual effects technology and the unstable financial success of hyper- violent films. -

Page 1 of 279 FLORIDA LRC DECISIONS

FLORIDA LRC DECISIONS. January 01, 2012 to Date 2019/06/19 TITLE / EDITION OR ISSUE / AUTHOR OR EDITOR ACTION RULE MEETING (Titles beginning with "A", "An", or "The" will be listed according to the (Rejected / AUTH. DATE second/next word in title.) Approved) (Rejectio (YYYY/MM/DD) ns) 10 DAI THOU TUONG TRUNG QUAC. BY DONG VAN. REJECTED 3D 2017/07/06 10 DAI VAN HAO TRUNG QUOC. PUBLISHER NHA XUAT BAN VAN HOC. REJECTED 3D 2017/07/06 10 POWER REPORTS. SUPPLEMENT TO MEN'S HEALTH REJECTED 3IJ 2013/03/28 10 WORST PSYCHOPATHS: THE MOST DEPRAVED KILLERS IN HISTORY. BY VICTOR REJECTED 3M 2017/06/01 MCQUEEN. 100 + YEARS OF CASE LAW PROVIDING RIGHTS TO TRAVEL ON ROADS WITHOUT A APPROVED 2018/08/09 LICENSE. 100 AMAZING FACTS ABOUT THE NEGRO. BY J. A. ROGERS. APPROVED 2015/10/14 100 BEST SOLITAIRE GAMES. BY SLOANE LEE, ETAL REJECTED 3M 2013/07/17 100 CARD GAMES FOR ALL THE FAMILY. BY JEREMY HARWOOD. REJECTED 3M 2016/06/22 100 COOL MUSHROOMS. BY MICHAEL KUO & ANDY METHVEN. REJECTED 3C 2019/02/06 100 DEADLY SKILLS SURVIVAL EDITION. BY CLINT EVERSON, NAVEL SEAL, RET. REJECTED 3M 2018/09/12 100 HOT AND SEXY STORIES. BY ANTONIA ALLUPATO. © 2012. APPROVED 2014/12/17 100 HOT SEX POSITIONS. BY TRACEY COX. REJECTED 3I 3J 2014/12/17 100 MOST INFAMOUS CRIMINALS. BY JO DURDEN SMITH. APPROVED 2019/01/09 100 NO- EQUIPMENT WORKOUTS. BY NEILA REY. REJECTED 3M 2018/03/21 100 WAYS TO WIN A TEN-SPOT. BY PAUL ZENON REJECTED 3E, 3M 2015/09/09 1000 BIKER TATTOOS. -

CORRIDO NORTEÑO Y METAL PUNK. ¿Patrimonio Musical Urbano? Su Permanencia En Tijuana Y Sus Transformaciones Durante La Guerra Contra Las Drogas: 2006-2016

CORRIDO NORTEÑO Y METAL PUNK. ¿Patrimonio musical urbano? Su permanencia en Tijuana y sus transformaciones durante la guerra contra las drogas: 2006-2016. Tesis presentada por Pedro Gilberto Pacheco López. Para obtener el grado de MAESTRO EN ESTUDIOS CULTURALES Tijuana, B. C., México 2016 CONSTANCIA DE APROBACIÓN Director de Tesis: Dr. Miguel Olmos Aguilera. Aprobada por el Jurado Examinador: 1. 2. 3. Obviamente a Gilberto y a Roselia: Mi agradecimiento eterno y mayor cariño. A Tania: Porque tú sacrificio lo llevo en mi corazón. Agradecimientos: Al apoyo económico recibido por CONACYT y a El Colef por la preparación recibida. A Adán y Janet por su amistad y por al apoyo desde el inicio y hasta este último momento que cortaron la luz de mi casa. Los vamos a extrañar. A los músicos que me regalaron su tiempo, que me abrieron sus hogares, y confiaron sus recuerdos: Fernando, Rosy, Ángel, Ramón, Beto, Gerardo, Alejandro, Jorge, Alejandro, Taco y Eduardo. Eta tesis no existiría sin ustedes, los recordaré con gran afecto. Resumen. La presente tesis de investigación se inserta dentro de los debates contemporáneos sobre cultura urbana en la frontera norte de México y se resume en tres grandes premisas: la primera es que el corrido y el metal forman parte de dos estructuras musicales de larga duración y cambio lento cuya permanencia es una forma de patrimonio cultural. Para desarrollar esta premisa se elabora una reconstrucción historiográfica desde la irrupción de los géneros musicales en el siglo XIX, pasando a la apropiación por compositores tijuanenses a mediados del siglo XX, hasta llegar al testimonio de primera mano de los músicos contemporáneos. -

Shogun's Local Legacy Kathleen Hanna True Widow

Vol. 24 • Issue 297 • September 2013 • slugmag.com • Always Free Shogun’s Local Legacy Kathleen Hanna True Widow slugmag.com 1 2 SaltLakeUnderGround slugmag.com 3 SaltLakeUnderGround • Vol. 24 • Issue #297 • September 2013 • slugmag.com facebook.com/SLUG.Mag @SLUGMag @SLUGMag youtube.com/user/SLUGMagazine Publisher: Eighteen Percent Gray Marketing Manager: Editor: Angela H. Brown Karamea Puriri Managing Editor: Esther Meroño Marketing Team: Ischa B., Sabrina Costello, Editorial Assistant: Alexander Ortega Kristina Sandi, Brooklyn Ottens, Angella Luci- Office Coordinator:Gavin Sheehan sano, Nicole Roccanova, Raffi Shahinian, Vic- Digital Content Coordinator: Cody Kirkland toria Loveless, Zac Freeman, Cassie Anderson, Copy Editing Team: Esther Meroño, Alexan- Cassie Loveless, Shley Kinser, Matt Brunk, Robin der Ortega, Mary E. Duncan, Cody Kirkland, Sessions, Carl Acheson, Chandler Hunt Johnathan Ford, Alex Cragun, Rachel Miller, Ka- Social Media Coordinator: Catie Weimer tie Bald, Liz Phillips, Allison Shephard, Laikwan Waigwa-Stone, Shawn Soward Distribution Manager: Eric Granato Distro: Eric Granato, Tommy Dolph, Tony Cover Designer: Joshua Joye Bassett, Nancy Burkhart, Adam Okeefe, Ryan Lead Designer: Joshua Joye Worwood, John Ford, Matt Pothier, Phil Cannon, Design Team: Eleanor Scholz, BJ Viehl, Lenny Tim Kronenberg, Justin Nelson-Carruth, Xkot Riccardi, Chad Pinckney, Mason Rodrickc Toxsik, Nancy Perkins Ad Designers: Kent Farrington, Sumerset Bivens, Christian Broadbent, Kelli Tompkins, Eric Senior Staff Writers: Mike Brown, Mariah Sapp, Brad Barker, Paden Bischoff, Maggie Mann-Mellus, James Orme, Lance Saunders, Zukowski, Thy Doan, KJ Jackett, Nicholas Dowd, Bryer Wharton, Peter Fryer, James Bennett, Ricky Nick Ketterer Vigil, Gavin Hoffman, Esther Meroño, Rebecca Website Design: Kate Colgan Vernon, Jimmy Martin, Ben Trentelman, Princess Office Interns: Carl Acheson, Robin Sessions, Kennedy, Sean Zimmerman-Wall, Cody Hudson, Alex Cragun, Chandler Hunt Shawn Mayer, Dean O. -

Order Form Full

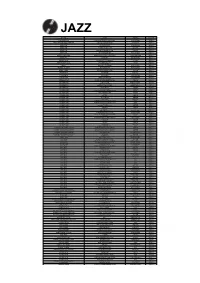

JAZZ ARTIST TITLE LABEL RETAIL ADDERLEY, CANNONBALL SOMETHIN' ELSE BLUE NOTE RM112.00 ARMSTRONG, LOUIS LOUIS ARMSTRONG PLAYS W.C. HANDY PURE PLEASURE RM188.00 ARMSTRONG, LOUIS & DUKE ELLINGTON THE GREAT REUNION (180 GR) PARLOPHONE RM124.00 AYLER, ALBERT LIVE IN FRANCE JULY 25, 1970 B13 RM136.00 BAKER, CHET DAYBREAK (180 GR) STEEPLECHASE RM139.00 BAKER, CHET IT COULD HAPPEN TO YOU RIVERSIDE RM119.00 BAKER, CHET SINGS & STRINGS VINYL PASSION RM146.00 BAKER, CHET THE LYRICAL TRUMPET OF CHET JAZZ WAX RM134.00 BAKER, CHET WITH STRINGS (180 GR) MUSIC ON VINYL RM155.00 BERRY, OVERTON T.O.B.E. + LIVE AT THE DOUBLET LIGHT 1/T ATTIC RM124.00 BIG BAD VOODOO DADDY BIG BAD VOODOO DADDY (PURPLE VINYL) LONESTAR RECORDS RM115.00 BLAKEY, ART 3 BLIND MICE UNITED ARTISTS RM95.00 BROETZMANN, PETER FULL BLAST JAZZWERKSTATT RM95.00 BRUBECK, DAVE THE ESSENTIAL DAVE BRUBECK COLUMBIA RM146.00 BRUBECK, DAVE - OCTET DAVE BRUBECK OCTET FANTASY RM119.00 BRUBECK, DAVE - QUARTET BRUBECK TIME DOXY RM125.00 BRUUT! MAD PACK (180 GR WHITE) MUSIC ON VINYL RM149.00 BUCKSHOT LEFONQUE MUSIC EVOLUTION MUSIC ON VINYL RM147.00 BURRELL, KENNY MIDNIGHT BLUE (MONO) (200 GR) CLASSIC RECORDS RM147.00 BURRELL, KENNY WEAVER OF DREAMS (180 GR) WAX TIME RM138.00 BYRD, DONALD BLACK BYRD BLUE NOTE RM112.00 CHERRY, DON MU (FIRST PART) (180 GR) BYG ACTUEL RM95.00 CLAYTON, BUCK HOW HI THE FI PURE PLEASURE RM188.00 COLE, NAT KING PENTHOUSE SERENADE PURE PLEASURE RM157.00 COLEMAN, ORNETTE AT THE TOWN HALL, DECEMBER 1962 WAX LOVE RM107.00 COLTRANE, ALICE JOURNEY IN SATCHIDANANDA (180 GR) IMPULSE