Emanuel Schikaneder Der Mann Für Mozart

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Magic Flute

WOLFGANG AMADEUS MOZART the magic flute conductor Libretto by Emanuel Schikaneder Harry Bicket Saturday, December 29, 2018 production 1:00–2:45 PM Julie Taymor set designer George Tsypin costume designer Julie Taymor lighting designer The abridged production of Donald Holder The Magic Flute was made possible by a puppet designers Julie Taymor gift from The Andrew W. Mellon Foundation Michael Curry and Bill Rollnick and Nancy Ellison Rollnick choreographer Mark Dendy The original production of Die Zauberflöte was made possible by a revival stage director David Kneuss gift from Mr. and Mrs. Henry R. Kravis english adaptation J. D. McClatchy Additional funding was received from John Van Meter, The Annenberg Foundation, Karen and Kevin Kennedy, Bill Rollnick and Nancy Ellison Rollnick, Mr. and Mrs. William R. general manager Miller, Agnes Varis and Karl Leichtman, and Peter Gelb Mr. and Mrs. Ezra K. Zilkha jeanette lerman-neubauer music director Yannick Nézet-Séguin 2018–19 SEASON The Magic Flute is The 447th Metropolitan Opera performance of performed without intermission. WOLFGANG AMADEUS MOZART’S This performance is being broadcast the magic flute live over The Toll Brothers– Metropolitan Opera conductor International Radio Harry Bicket Network, sponsored by Toll Brothers, in order of vocal appearance America’s luxury ® tamino second spirit homebuilder , with Ben Bliss* Eliot Flowers generous long- first l ady third spirit term support from Gabriella Reyes** N. Casey Schopflocher the Annenberg Foundation and second l ady spe aker GRoW @ Annenberg, Emily D’Angelo** Alfred Walker* The Neubauer Family third l ady sar astro Foundation, the Maria Zifchak Morris Robinson* Vincent A. -

Opeapoint 4 Jg20.Indd

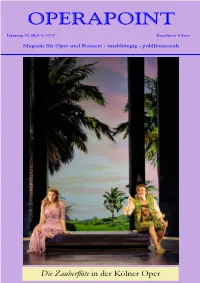

OPERAPOINT Jahrgang 20, Heft 4, 2020 Einzelpreis 6 Euro Magazin für Oper und Konzert - unabhängig - publikumsnah Die Zauberfl öte in der Kölner Oper Hier lege ich Ihnen, liebe Lesergemeinde, das 4. Heft 2020 vor. Diesmal wird es durch die verschiedenen Festivals ermöglicht, zwölf Opernrezen- Editorial sionen vorzustellen. Die meisten Kritiken verdanken wir unserem uner- müdlichen Redakteur Oliver Hohlbach. Er durchfährt mit viel Courage die deutschen und ausländischen Länder und erläutert mit Sachverstand die vorgeschriebenen Verordnungen der Regierungen, die dem Volk die Ansteckungen des Virus ersparen wollen. Den Sommerurlaub verbrachte unser Boardmitglied Dr. Martin Knust auf einem Segeltörn in Schweden. Es läßt seine Bürger trotz Virusge- fahr – trotz erheblicher Kritik vieler Länder – frei handeln. In der Nähe Stockholms gibt es eine ausgedehnte Schärenlandschaft. Dr. Knust schil- dert neben der Landschaft mit vielen eindrucksvollen Seebildern auch den schwedischen Komponisten Hugo Alfvén, der kaum jemand der Leser- schaft bekannt seine dürfte, dessen Werke aber großen Hörgenuß berei- ten. Auch in Köln gab es die Oper Die Zauberfl öte ohne Kürzungen in der bewährten Regie von Michael Hampe, dessen unvergeßlicher Zeiten als Kölner Opernintendant von zwei Jahrzehnten 1975-1995 man sich in der jetzigen Theaterinstanz entsann und ihn zu dieser Inszenierung eingela- den hat. Die reduzierten Opernbesucher quittierten seine intelligente und gekonnte Leistung mit starkem Applaus. Die Sängerschar der Premiere, die ich am 3. Oktober 2020 besuchte, ist über die Maßen zu loben. Einer davon, der französische Tenor Julien Behr, war bereit, mir ein Interview zu gewähren, das Sie auf Seite 15 lesen können. Eine der Erscheinungen, die diese Zeiten hervorgebracht haben, ist die Entdeckung der Sächsischen Landschaft in Deutschland. -

Der Stein Der Weisen and Die Zauberflöte

Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology Volume 12 | Issue 1 Article 3 Magic and Enlightenment auf der Weisen: Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte Mercer Greenwald Bard College Conservatory of Music Recommended Citation Greenwald, Mercer. “Magic and Enlightenment auf der Weisen: Der Stein der Weisen and Die Zaouberflöte.” Nota Bene: Canadian Undergraduate Journal of Musicology Vol. 12, no. 1 (2019): 30-45. https://doi.org/10.5206/notabene.v12i1.8145 Magic and Enlightenment auf der Weisen: Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte Abstract This paper probes how the rational and the irrational interact in Enlightenment operatic plots, and explores the effect of this interaction on the Viennese public. To do this, I will investigate the fantastic worlds of two operas premiered by the same opera company, both with libretti written by Emanuel Schikaneder: Der Stein der Weisen oder Die Zauberinsel (1790) and Die Zauberflöte (1791). David J. Buch’s seminal book Magic Flutes and Enchanted Forests (2008) explores the intertextual threads of magical ideas in Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte, that is, how librettists and composers translated and reprocessed magical themes. I will draw on Buch’s comparison to show how these intertextual connections can be read for their broad cultural resonances. In this paper, I will first establish the connections between Der Stein der Weisen and Die Zauberflöte in plot and in music. Then I will show how the later opera diverges from its predecessor and discuss how it manages to diminish the polarity of rationality and irrationality considered central to Enlightenment thinking. Ultimately, I argue, Die Zauberflöte facilitates its audience’s access to Enlightenment values by magical means. -

'The Philosopher's Stone': Mozart's Newly Discovered Opera

Click here for Full Issue of EIR Volume 27, Number 4, January 28, 2000 Review ‘The Philosopher’s Stone’: Mozart’s newly discovered opera by David M. Shavin Philosopher’s Stone, the famous “Miau! Miau!” duet that opens the Finale of Act II. (This assumption had been based The Philosopher’s Stone, or upon a known copy of this “cat duet” in Mozart’s hand.) Since The Enchanted Isle Mozart had contributed individual works to several operas by Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Baptist by others, nothing much was made of this. Now, Buch has Henneberg, Benedikt Schack, Franz Xaver Gerl, and Emanuel Schikaneder identified Mozart as the main composer of the Act II Finale, A fairy-tale opera from 1790, rediscovered by along with the Act II duet, “Nun, liebes Weibchen.” Schik- David J. Buch aneder, who is credited with two of the works in The Philoso- Boston Baroque, Martin Pearlman, Telarc CD pher’s Stone, was the creator of the comic figure Papageno, in The Magic Flute. Further, the other three collaborators inThe Philosopher’s The discovery of Mozart’s significant role in the opera The Stone also played major roles in The Magic Flute production Philosopher’s Stone casts a whole new light on his famous the following year. Johann Baptist Henneberg, who has 10 of opera The Magic Flute. This recording presents the long-lost the 24 attributions in The Philosopher’s Stone, including most half-sister. It is also something of a minor miracle that the of Act I, was the conductor for The Magic Flute (except when opera, a product of the collaboration of five composers, is as Mozart himself chose to conduct). -

What's a Christian to Do with the Magic Flute? Mysticism, Misogyny

What’s a Christian To Do With The Magic Flute? Masons, Mysticism, and Misogyny in Mozart’s Last Opera The libretto of Die Zauberflöte has generally been considered to be one of the most absurd specimens of that form of literature in which absurdity is regarded as a matter of course. - Edward J. Dent, 1913 It is in its infinite richness and variety, its inexhaustible capacity for the provision of new experience that the unique greatness of The Magic Flute lies as a work of art. - Patrick Cairns (“Spike”) Hughes, 1958 Introduction Perhaps no other opera has launched as much controversy, argument, or bewilderment as The Magic Flute. For the more than 200 years since its creation, scholars, musicologists, poets, psychologists, and critics, to name only a few, have pondered over and pontificated upon the intentions of its creators, Wolfgang Amadeus Mozart and his collaborator, Emanuel Schikaneder. This paper is presented as a very limited response to some of the questions that have historically been raised concerning the content of the opera’s libretto. The title of this presentation has been unceremoniously lifted from Connie Neal’s excellent book, What’s a Christian To Do With Harry Potter? (2001), which was written in response to the concerns of conservative Christian parents when confronted with the phenomenal success of the Harry Potter novels. In defense of Harry (and author J. K. Rowling), Neal chose passages from the books and discussed their positive, life-affirming content, outlining spiritual lessons that could be extracted from these segments. Although Mozart’s work needs no apology, some explanation of certain passages may provide enlightenment, or even edification. -

Fall 04 9-16.Idd

CENTER FOR AUSTRIAN STUDIES AUSTRIAN STUDIES NEWSLETTER Vol. 16, No. 2 Fall 2004 Thomas Klestil at home and abroad by Anton Pelinka Thomas Klestil (1932-2004), the seventh federal president of Austria since 1945, died less than two days before his tenure as head of state would have ended. Klestil’s life and career reflect the success story of the Second Republic, but also some critical aspects of Austria. In America, where he spent many years as a diplomat, he did much to promote a positive Austrian image. As president, he tempered that judiciously with post-Waldheim honesty and won many friends for Austria in Central Europe. However, within his own country, he was a controversial man who was sometimes at odds with his party and lacked the necessary power to change policy. Klestil was the product of an atypical social and political environment: His family was strictly Catholic, but his father worked for the Vienna public transportation authority. As a streetcar conductor, his father was part of an overwhelmingly socialist milieu. But his Catholic background made him and his family a minority—a Catholic conservative exception, living in a typical blue-collar part of Vienna (Erdberg); a member of the Catholic conservative camp surrounded by members of the socialist camp. Thomas Klestil’s career was influenced by these roots. During his studies at the University of Economics in Vienna, he joined a Catholic fraternity—the “Cartell-Verband” (CV), which has always been strongly identified with the Christian Social Party, with the Dollfuß Regime and, beginning in 1945, with the Austrian People’s Party (ÖVP). -

Mozart's Operas, Musical Plays & Dramatic Cantatas

Mozart’s Operas, Musical Plays & Dramatic Cantatas Die Schuldigkeit des ersten Gebotes (The Obligation of the First and Foremost Commandment) Premiere: March 12, 1767, Archbishop’s Palace, Salzburg Apollo et Hyacinthus (Apollo and Hyacinth) Premiere: May 13, 1767, Great Hall, University of Salzburg Bastien und Bastienne (Bastien and Bastienne) Unconfirmed premiere: Oct. 1768, Vienna (in garden of Dr Franz Mesmer) First confirmed performance: Oct. 2, 1890, Architektenhaus, Berlin La finta semplice (The Feigned Simpleton) Premiere: May 1, 1769, Archbishop’s Palace, Salzburg Mitridate, rè di Ponto (Mithridates, King of Pontus) Premiere: Dec. 26, 1770, Teatro Regio Ducal, Milan Ascanio in Alba (Ascanius in Alba) Premiere: Oct. 17, 1771, Teatro Regio Ducal, Milan Il sogno di Scipione (Scipio's Dream) Premiere: May 1, 1772, Archbishop’s Residence, Salzburg Lucio Silla (Lucius Sillus) Premiere: Dec. 26, 1772, Teatro Regio Ducal, Milan La finta giardiniera (The Pretend Garden-Maid) Premiere: Jan. 13, 1775, Redoutensaal, Munich Il rè pastore (The Shepherd King) Premiere: April 23, 1775, Archbishop’s Palace, Salzburg Thamos, König in Ägypten (Thamos, King of Egypt) Premiere (with 2 choruses): Apr. 4, 1774, Kärntnertor Theatre, Vienna First complete performance: 1779-1780, Salzburg Idomeneo, rè di Creta (Idomeneo, King of Crete) Premiere: Jan. 29, 1781, Court Theatre (now Cuvilliés Theatre), Munich Die Entführung aus dem Serail (The Abduction from the Seraglio) Premiere: July 16, 1782, Burgtheater, Vienna Lo sposo deluso (The Deluded Bridegroom) Composed: 1784, but the opera was never completed *Not performed during Mozart’s lifetime Der Schauspieldirektor (The Impresario) Premiere: Feb. 7, 1786, Palace of Schönbrunn, Vienna Le nozze di Figaro (The Marriage of Figaro) Premiere: May 1, 1786, Burgtheater, Vienna Don Giovanni (Don Juan) Premiere: Oct. -

The Magic Flute

The Magic Flute PRODUCTION INFORMATION Music: Wolfgang Amadeus Mozart Text (English): Emanuel Schikaneder English Translation: J.D. McClatchy World Premiere: Vienna, Theater auf der Wieden Austria, September 30, 1791 Final Dress Rehearsal Date: Friday, December 13, 2013 Note: the following times are approximate 10:30am – 12:30pm Cast: Pamina Heidi Stober Queen of the Night Albina Shagimuratova Tamino Alek Shrader Papageno Nathan Gunn Speaker Shenyang Sarastro Eric Owens Production Team: Conductor Jane Glover Production Julie Taymor Set Designer George Tsypin Costume Designer Julie Taymor Lighting Designer Donald Holder Puppet Designers Julie Taymor and Michael Curry Choreographer Mark Dendy 2 Table of Contents Production Information 2 An Introduction to Pathways for Understanding Study Materials 4 Meet the Characters 5 The Story of The Magic Flute Synopsis 6 Guiding Questions 8 The History of Mozart’s The Magic Flute 10 Guided Listening Overture 12 I’m sure that there could never be 13 Such loveliness beyond compare 14 Don’t be afraid, now hear my song 15 The wrath of hell is burning in my bosom 16 Now I know that love can vanish 17 If only I could meet her 18 Pa-pa-ge-na! – Pa-pa-ge-no! 19 The Magic Flute Resources About the Composer 20 The Enlightenment & Singspiel 22 Online Resources 25 Additional Resources The Emergence of Opera 26 Metropolitan Opera Facts 30 Reflections after the Opera 32 A Guide to Voice Parts and Families of the Orchestra 33 Glossary 34 References Works Consulted 38 3 An Introduction to Pathways for Understanding Study Materials The goal of Pathways for Understanding materials is to provide multiple “pathways” for learning about a specific opera as well as the operatic art form, and to allow teachers to create lessons that work best for their particular teaching style, subject area, and class of students. -

Spring 2000 Forum on Austrian Government and EU Draws Overflow Crowd by Daniel Pinkerton

AUSTRIAN CENTERSTUDIES FOR AUSTRIAN STUDIESNEWSLETTER Vol. 12, No. 2 Spring 2000 Forum on Austrian government and EU draws overflow crowd by Daniel Pinkerton The news that the right of center People’s Party (ÖVP) and the contro- versial conservative Freedom Party (FPÖ) would form a coalition govern- ment thrust Austria on to the world’s stage and into America’s newspa- pers. When, on 31 January, 14 mem- ber states of the European Union announced a series of vague bilateral sanctions against Austria, the subject became front page news. Locally, headlines were alarming and stories were brief and occasion- ally distorted. Clearly there was a need for a serious, informative debate to shed light on Austria’s difficulties; therefore, the Center quickly orga- nized a panel discussion, “Austria and the Haider Phenomenon: Democracy, National Identity, and the European The panelists, left to right: Thomas Wolfe, David Good, Helga Leitner, Eric Weitz, and W. Phillips Shiveley. Union.” Held on 16 February, and drawing from the rich pool of talent on the University of Minnesota’s reacted somewhat, and its well-meaning sanctions were vague and pre- faculty, the forum (cosponsored by the Center for German and European mature. Most Austrians did not vote for the FPÖ and the coalition has not Studies) drew an overflow crowd of about 125 people, forcing an instant proposed any legislation that violates any EU tenets. change of venue from the original room to the Humphrey Institute’s Days later, an appreciative and better-informed community was still Cowles Auditorium. The audience consisted of community members and talking about Austria, and the Center had received numerous congratula- students, staff, and faculty from the University of Minnesota as well as tions for hosting this timely event. -

Reader's Theater Script- the Magic Flute

THE MAGIC FLUTE Wolfgang Amadeus Mozart and Emanuel Schikaneder Adapted for young readers by Joshua Borths A Reader’s Theater Script for Young Audiences! 1 Cast of Characters (in order of appearance) Narrators (1-3) They guide the audience on the journey Sarastro (za-RA-stro) The wise ruler of the Sun Prince Tamino (tah-ME-no) A foreign Prince, the hero Dragon Ladies (1-3) The Queen’s handmaidens, Each lady is different Papageno (pa-pa-GEH-no) The Queen’s birdcatcher, fun loving and funny The Queen of the Night An ultimately evil Queen, but she doesn’t let people see it Monostatos (moe-NAST-tah-toes) Sarastro’s guard, who wants to marry Pamina Pamina (pah-ME-na) The virtuous daughter of the Queen Ensemble Guards, animals, voices, attendants A quick note about Reader’s Theater… Welcome to the Arizona Opera Reader’s Theater version of Mozart’s The Magic Flute! This script takes about 10-15 minutes to perform and guides the readers and audience through the first act of the opera. This script was created with 3rd— 6th grade in mind. This script helps develop reading fluency, comprehension, and imagination as both readers and audience members alike are guided through the story of the opera. We encourage double casting (students reading more than one role) when appropriate. However, make sure everyone gets a chance to read out loud! 2 Props List (in order of appearance) Mouth Lock (For Papageno) Picture Frame (The picture of Pamina for Tamino) Magic Flute (For Tamino) Magic Bells (For Papageno) A note about performance… Putting together The Magic Flute should be a fun and educational experience for your students. -

Komponisten 1618Caccini

© Albert Gier (UNIV. BAMBERG), NOVEMBER 2003 KOMPONISTEN 1618CACCINI LORENZO BIANCONI, Giulio Caccini e il manierismo musicale, Chigiana 25 (1968), S. 21-38 1633PERI HOWARD MAYER BROWN, Music – How Opera Began: An Introduction to Jacopo Peri´s Euridice (1600), in: The Late Italian Renaissance 1525-1630, hrsg. von ERIC COCHRANE, London: Macmillan 1970, S. 401-443 WILLIAM V. PORTER, Peri and Corsi´s Dafne: Some New Discoveries and Observations, Journal of the American Musicological Society 17 (1975), S. 170-196 OBIZZI P. PETROBELLI, L’ “Ermonia“ di Pio Enea degli Obizzi ed i primi spettacoli d´opera veneziani, Quaderni della Rassegna musicale 3 (1966), S. 125-141 1643MONTEVERDI ANNA AMALIE ABERT, Claudio Monteverdi und das musikalische Drama, Lippstadt: Kistner & Siegel & Co. 1954 Claudio Monteverdi und die Folgen. Bericht über das Internationale Symposium Detmold 1993, hrsg. von SILKE LEOPOLD und JOACHIM STEINHEUER, Kassel – Basel – London – New York – Prag: Bärenreiter 1998, 497 S. Der Band gliedert sich in zwei Teile: Quellen der Monteverdi-Rezeption in Europa (8 Beiträge) sowie Monteverdi und seine Zeitgenossen (15 Beiträge); hier sollen nur jene Studien vorgestellt werden, in denen Libretto und Oper eine Rolle spielen: H. SEIFERT, Monteverdi und die Habsburger (S. 77-91) [faßt alle bekannten Fakten zusammen und fragt abschließend (S. 91) nach möglichen Einflüssen Monteverdis auf das Wiener Opernschaffen]. – A. SZWEYKOWSKA, Monteverdi in Polen (S. 93-104) [um 1600 wirken in Polen zahlreiche italienische Musiker, vor allem in der königlichen Hofkapelle; Monteverdi lernte den künftigen König Wladyslaw IV. 1625 in Venedig kennen. Marco Scacchi, der Leiter der Kapelle, deren Mitglieder auch drammi per musica komponierten (vgl. -

English/Language Arts

San Francisco Opera’s Mozart’s THE MAGIC FLUTE Curriculum Connections California Content Standards Kindergarten through Grade 12 LANGUAGE ARTS WORD ANALYSIS, FLUENCY, AND VOCABULARY DEVELOPMENT Letter Recognition: Name the letters in a word. Ex. bell = b-e-l-l. Letter/Sound Association: Name the letters and the beginning and ending sound in a word. Ex. bird > beginning sound “b” = /b/ > ending sound “d” = /d/ Match and list words with the same beginning or ending sounds. Ex. bird and bell have the same beginning letter “b” and sound /b/; but bird and bell end with different letters and ending sounds. Papageno and Papagena also end differently. Syllables: Count the syllables in a word. Ex.: bell = bell (1 syllable) water = wa-ter (2 syllables) Pamina = Pa-mi-na (3 syllables) Monostatos = Mon-o-sta-tos (4 syllables) coloratura = co-lor-a-tur-a (5 syllables). Match and list words with the same number of syllables. Clap out syllables as beats. Ex.: 1 syllable 2 syllables 3 syllables bell = bell water = wa-ter Pamina = Pa-mi-na bass = bass tenor = ten-or soprano = so-pra-no Phoneme Substitution: Play with the beginning sounds to make silly words. What would a “boprano” sound like? (Also substitute middle and ending sounds.) Ex. soprano, boprano, toprano, koprano. Phoneme Counting: How many sounds in a word? Ex. bell = 3. Phoneme Segmentation: Which sounds do you hear in a word? Ex. bell = b/e/l. Concepts of Print: Sentence structure, punctuation, directionality. Parts of speech: Noun, verb, adjective, adverb, prepositions. Vocabulary Lists: Ex. The Magic Flute Vocabulary List, Opera terms, and Music and Composition terms (all in “Glossary” section of Resource Materials).