AGOMWBW-Rundbrief Nr. 748 Vom 18.04.2019

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lorbeer Und Sterne

Thema: Strittige Arzneimittelstudien AMERIKA HAT GEWÄHLT EUROPA IM DILEMMA Überraschungssieger Trump schockt Der EU-Handelsvertrag Ceta und die Bundestag beschließt Gesetz SEITE 1-3 die Eliten weltweit SEITE 4,5 Tücken der Mitwirkung SEITE 9 Berlin, Montag 14. November 2016 www.das-parlament.de 66. Jahrgang | Nr. 46-47 | Preis 1 € | A 5544 KOPF DER WOCHE Überraschend Wahlsieger Vorrang für die Forschung Donald Trump Er ist einer der spektakulärsten Wahlsieger der US-Geschichte: Der Immobilien- milliardär und Republikaner Donald Trump siegte GESUNDHEIT Bundestag erweitert Möglichkeiten für klinische Arzneimittelstudien an Demenzkranken bei der Präsidenten- wahl gegen die aller- meisten Vorhersagen eichskanzler Otto von Bis- über die favorisierte marck (1815-1898) soll demokratische Geg- mal gesagt haben, je weni- nerin Hillary Clinton. ger die Leute davon wüss- Der oft polternde ten, wie Würste und Geset- Trump hatte sich im ze gemacht werden, desto Wahlkampf als An- besserR könnten sie schlafen. Das Bonmot walt der von der Glo- stammt allerdings aus einer Zeit, als die balisierung bedrohten parlamentarischen und demokratischen © picture-alliance/dpa und „vergessenen“ Gepflogenheiten in Deutschland noch un- Amerikaner profiliert und dabei auch illegale Im- terentwickelt waren. Heute wird bei der migranten und Muslime mit scharfen Worten ins Gesetzgebung meist auf eine breite Beteili- Visier genommen. Wofür er letztlich innen- und gung und Transparenz geachtet, allerdings außenpolitisch steht, blieb unklar. In jedem Fall kommt es vor, dass -

Euroma2030 High-Level Conference 12 October 2020 Biographies of Speakers MODERATION

#EURoma2030 High-level Conference 12 October 2020 Biographies of speakers MODERATION Ms Minh-Khai PHAN-TI Vietnamese German actress and host Born in Darmstadt, Germany, Ms Phan-Ti is the creator and host of the Podcast “anderssein”, which is about acceptance and everyday discrimination. © Andre Röhner KEYNOTE, LAUNCH & LIVE INTERACTION with CSO Mr Dr Markus KERBER State Secretary at the Federal Ministry of the Interior, Building and Community, Germany Since 2018, Dr Markus Kerber is State Secretary at the Federal Ministry of the Interior, Building and Community. Before, he worked for several years in the private sector as CEO and Director General of the Federation of German Industries. Between 2006 and 2011, he was employed in the Federal Ministry of the Interior and the Federal Ministry of Finance. He studied economics at the University of Hohenheim and the University of California in Los Angeles and has a doctorate in social sciences. 1 Ms Helena DALLI Commissioner for Equality, European Commission Helena Dalli is the first EU Commissioner for Equality since December 2019. Her role is to deliver on the Union of Equality chapter within the Political Guidelines of President von der Leyen, by strengthening Europe’s commitment to equality and inclusion in all of its senses. Prior to taking her role as Commissioner, Dalli held various political roles in Malta including Member of Parliament (1996 to 2019), Minister for European Affairs and Equality (2017 to 2019), and Minister for Social Dialogue, Consumer Affairs and Civil Liberties (2013-2017). She was also opposition Shadow Minister for public administration, equality, public broadcasting and national investments (1998-2013) and Junior Minister for Women's Rights in the Office of Prime Minister (1996-1998). -

Werte, Tugenden Und Mehr: Kompendium Zur Leitkulturdebatte Erschienen

Pressemitteilung / Wertedebatte 4. April 2018 Werte, Tugenden und mehr: Kompendium zur Leitkulturdebatte erschienen 130 Autorinnen und Autoren geben einen einmaligen Überblick über die Diskussionen der letzten zehn Jahre Berlin, den 04.04.2018. Der Deutsche Kulturrat, der Spitzenverband der Bundeskulturverbände, legt mit dem gerade erschienenen Buch „Wertedebatte: Von Leitkultur bis kulturelle Integration“ ein einmaliges Kompendium zur Leitkulturdebatte vor. Die Diskussionen um die Werte, die unsere Gesellschaft zusammenhalten und auf die sich die Mehrheit der in Deutschland Lebenden beziehen, gleicht einer Fieberkurve. Mal geht die Temperatur hoch, hitzig, fieberhaft wird diskutiert, gestritten, polemisiert, was erlaubt ist, was in Deutschland üblich ist, wer was tun muss, um dazugehören, wie unsere Leitkultur auszusehen hat. Dann wieder sinkt die Temperatur der Debatte etwas. Es finden mehr sachliche Diskussionen statt, die sich durch ernsthaftes Nachdenken und eine kritische Reflexion auszeichnen. Die Wertedebatte gehört ohne Zweifel zu den wichtigsten Diskussionen der letzten Jahre. Die sogenannte Flüchtlingskrise hat diese Debatte noch einmal angeheizt, aber sie ist schon deutlich älter. In diesem Buch sind Beiträge aus Politik & Kultur, der Zeitung des Deutschen Kulturrates, aus über zehn Jahren zusammen gefasst, die viele Facetten der Fieberkurve zeigen. Es geht um die Themen Leitkultur, Werte und Tugenden, den Kulturstaat und das Staatsziel Kultur, die Kunstfreiheit, die Diskussion um einen Kanon, um die Fragen Was ist deutsch? Was ist Heimat?, um Deutschland vom Auswanderungs- zum Einwanderungs- land, um kulturelle Integration und Erwerbsarbeit, um kulturelle Integration als Thema der Medien und der Zivilgesellschaft, um kulturelle Integration als Aufgabe für Kultureinrichtungen und der kulturellen Bildung und die besondere Rolle der Religion in der Integrationsdebatte. -

Plenarprotokoll 19/229

Plenarprotokoll 19/229 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 229. Sitzung Berlin, Mittwoch, den 19. Mai 2021 Inhalt: Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Stefan Keuter (AfD) . 29247 C nung . 29225 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 C Absetzung der Tagesordnungspunkte 8, 9, 10, Stefan Keuter (AfD) . 29247 D 16 b, 16 e, 21 b, 33, 36 und 39 . 29230 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29247 D Ausschussüberweisungen . 29230 D Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 A Feststellung der Tagesordnung . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 B Sepp Müller (CDU/CSU) . 29248 C Zusatzpunkt 1: Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29248 C Aktuelle Stunde auf Verlangen der Fraktio- Christian Dürr (FDP) . 29248 D nen der CDU/CSU und SPD zu den Raketen- angriffen auf Israel und der damit verbun- Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 A denen Eskalation der Gewalt Christian Dürr (FDP) . 29249 B Heiko Maas, Bundesminister AA . 29232 B Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29249 C Armin-Paulus Hampel (AfD) . 29233 C Dr. Wieland Schinnenburg (FDP) . 29250 A Dr. Johann David Wadephul (CDU/CSU) . 29234 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 A Alexander Graf Lambsdorff (FDP) . 29235 C Dorothee Martin (SPD) . 29250 B Dr. Gregor Gysi (DIE LINKE) . 29236 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 B Omid Nouripour (BÜNDNIS 90/ Dorothee Martin (SPD) . 29250 C DIE GRÜNEN) . 29237 C Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29250 D Dirk Wiese (SPD) . 29238 C Lisa Paus (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) . 29250 D Dr. Anton Friesen (AfD) . 29239 D Olaf Scholz, Bundesminister BMF . 29251 A Jürgen Hardt (CDU/CSU) . 29240 B Dr. Gesine Lötzsch (DIE LINKE) . 29251 C Kerstin Griese (SPD) . -

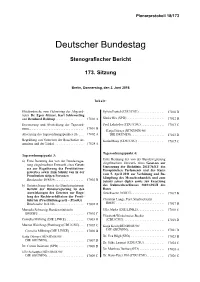

Plenarprotokoll 18/173

Plenarprotokoll 18/173 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 173. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 2. Juni 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abgeord- Sylvia Pantel (CDU/CSU) .............. 17010 D neten Dr. Egon Jüttner, Karl Schiewerling und Bernhard Daldrup ................ 17001 A Sönke Rix (SPD) ...................... 17012 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Paul Lehrieder (CDU/CSU) ............. 17013 C nung. 17001 B Katja Dörner (BÜNDNIS 90/ Absetzung des Tagesordnungspunktes 26 ... 17002 A DIE GRÜNEN) ................... 17013 D Begrüßung von Vertretern der Botschaften Ar- Karin Maag (CDU/CSU) ............... 17015 C meniens und der Türkei. 17028 A Tagesordnungspunkt 4: Tagesordnungspunkt 3: Erste Beratung des von der Bundesregierung a) Erste Beratung des von der Bundesregie- eingebrachten Entwurfs eines Gesetzes zur rung eingebrachten Entwurfs eines Geset- Umsetzung der Richtlinie 2011/36/EU des zes zur Regulierung des Prostitutions- Europäischen Parlaments und des Rates gewerbes sowie zum Schutz von in der vom 5. April 2011 zur Verhütung und Be- Prostitution tätigen Personen kämpfung des Menschenhandels und zum Drucksache 18/8556 ................ 17002 B Schutz seiner Opfer sowie zur Ersetzung b) Unterrichtung durch die Bundesregierung: des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Bericht der Bundesregierung zu den Rates Auswirkungen des Gesetzes zur Rege- Drucksache 18/4613 ................... 17017 B lung der Rechtsverhältnisse der Prosti- tuierten (Prostitutionsgesetz – ProstG) Christian Lange, Parl. Staatssekretär Drucksache 16/4146 ................ 17002 B BMJV ............................ 17017 B Manuela Schwesig, Bundesministerin Ulla Jelpke (DIE LINKE) ............... 17018 C BMFSFJ .......................... 17002 C Elisabeth Winkelmeier-Becker Cornelia Möhring (DIE LINKE) ......... 17003 D (CDU/CSU) ........................ 17019 D Marcus Weinberg (Hamburg) (CDU/CSU). 17005 C Katja Keul (BÜNDNIS 90/ Cornelia Möhring (DIE LINKE) ....... 17006 B DIE GRÜNEN) ..................... 17021 D Katja Dörner (BÜNDNIS 90/ Dr. -

YEN General Assembly 2021

YEN General Assembly 2021 Documents Venue: online Date: 8 May 2021 Content Invitation ........................................................................................................................................................... 4 Agenda ............................................................................................................................................................... 8 Glossary ........................................................................................................................................................... 11 YEN Member Organisations ........................................................................................................................ 11 Other Abbreviations .................................................................................................................................... 14 8. Annual Report of YEN 2020/2021................................................................................................................ 16 Report and Activity Overview 2020/2021 – Implementation of the YEN Work Plan ................................. 16 8.1 Board Report ......................................................................................................................................... 19 8.1.1 YEN Events and Projects ..................................................................................................................... 21 a. Digital Autumn “Think United” Webinar Series ................................................................................. -

Deutsche Nationalbibliografie 2015 a 28

Deutsche Nationalbibliografie Reihe A Monografien und Periodika des Verlagsbuchhandels Wöchentliches Verzeichnis Jahrgang: 2015 A 28 Stand: 08. Juli 2015 Deutsche Nationalbibliothek (Leipzig, Frankfurt am Main) 2015 ISSN 1869-3946 urn:nbn:de:101-ReiheA28_2015-3 2 Hinweise Die Deutsche Nationalbibliografie erfasst eingesandte Pflichtexemplare in Deutschland veröffentlichter Medienwerke, aber auch im Ausland veröffentlichte deutschsprachige Medienwerke, Übersetzungen deutschsprachiger Medienwerke in andere Sprachen und fremdsprachige Medienwerke über Deutschland im Original. Grundlage für die Anzeige ist das Gesetz über die Deutsche Nationalbibliothek (DNBG) vom 22. Juni 2006 (BGBl. I, S. 1338). Monografien und Periodika (Zeitschriften, zeitschriftenartige Reihen und Loseblattausgaben) werden in ihren unterschiedlichen Erscheinungsformen (z.B. Papierausgabe, Mikroform, Diaserie, AV-Medium, elektronische Offline-Publikationen, Arbeitstransparentsammlung oder Tonträger) angezeigt. Alle verzeichneten Titel enthalten einen Link zur Anzeige im Portalkatalog der Deutschen Nationalbibliothek und alle vorhandenen URLs z.B. von Inhaltsverzeichnissen sind als Link hinterlegt. In Reihe A werden Medienwerke, die im Verlagsbuch- chende Menüfunktion möglich. Die Bände eines mehrbän- handel erscheinen, angezeigt. Auch außerhalb des Ver- digen Werkes werden, sofern sie eine eigene Sachgrup- lagsbuchhandels erschienene Medienwerke werden an- pe haben, innerhalb der eigenen Sachgruppe aufgeführt, gezeigt, wenn sie von gewerbsmäßigen Verlagen vertrie- ansonsten -

Philo-Germanism Without Germans. Memory, Identity, and Otherness in Post-1989 Romania

Durham E-Theses Philo-Germanism without Germans. Memory, Identity, and Otherness in Post-1989 Romania CERCEL, CRISTIAN,ALEXANDRU How to cite: CERCEL, CRISTIAN,ALEXANDRU (2012) Philo-Germanism without Germans. Memory, Identity, and Otherness in Post-1989 Romania, Durham theses, Durham University. Available at Durham E-Theses Online: http://etheses.dur.ac.uk/4925/ Use policy The full-text may be used and/or reproduced, and given to third parties in any format or medium, without prior permission or charge, for personal research or study, educational, or not-for-prot purposes provided that: • a full bibliographic reference is made to the original source • a link is made to the metadata record in Durham E-Theses • the full-text is not changed in any way The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holders. Please consult the full Durham E-Theses policy for further details. Academic Support Oce, Durham University, University Oce, Old Elvet, Durham DH1 3HP e-mail: [email protected] Tel: +44 0191 334 6107 http://etheses.dur.ac.uk 2 Philo-Germanism without Germans. Memory, Identity, and Otherness in Post-1989 Romania Cristian-Alexandru Cercel PhD School of Government and International Affairs Durham University 2012 3 Abstract The recent history of the German minority in Romania is marked by its mass migration from Romania to Germany, starting roughly in the immediate aftermath of the Second World War and reaching its climax in the early 1990s, following the fall of Communism. Against this background, the present thesis investigates a phenomenon that can be termed “philo-Germanism without Germans”, arguing that the way the German minority in Romania is represented in a wide array of discourses is best comprehended if placed in a theoretical framework in which concepts such as “self-Orientalism”, “intimate colonization” and other related ones play a key role. -

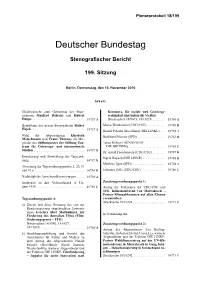

Plenarprotokoll 18/199

Plenarprotokoll 18/199 Deutscher Bundestag Stenografischer Bericht 199. Sitzung Berlin, Donnerstag, den 10. November 2016 Inhalt: Glückwünsche zum Geburtstag der Abge- Kommerz, für soziale und Genderge- ordneten Manfred Behrens und Hubert rechtigkeit und kulturelle Vielfalt Hüppe .............................. 19757 A Drucksachen 18/8073, 18/10218 ....... 19760 A Begrüßung des neuen Abgeordneten Rainer Marco Wanderwitz (CDU/CSU) .......... 19760 B Hajek .............................. 19757 A Harald Petzold (Havelland) (DIE LINKE) .. 19762 A Wahl der Abgeordneten Elisabeth Burkhard Blienert (SPD) ................ 19763 B Motschmann und Franz Thönnes als Mit- glieder des Stiftungsrates der Stiftung Zen- Tabea Rößner (BÜNDNIS 90/ trum für Osteuropa- und internationale DIE GRÜNEN) ..................... 19765 C Studien ............................. 19757 B Dr. Astrid Freudenstein (CDU/CSU) ...... 19767 B Erweiterung und Abwicklung der Tagesord- Sigrid Hupach (DIE LINKE) ............ 19768 B nung. 19757 B Matthias Ilgen (SPD) .................. 19769 A Absetzung der Tagesordnungspunkte 5, 20, 31 und 41 a ............................. 19758 D Johannes Selle (CDU/CSU) ............. 19769 C Nachträgliche Ausschussüberweisungen ... 19759 A Gedenken an den Volksaufstand in Un- Zusatztagesordnungspunkt 1: garn 1956 ........................... 19759 C Antrag der Fraktionen der CDU/CSU und SPD: Klimakonferenz von Marrakesch – Pariser Klimaabkommen auf allen Ebenen Tagesordnungspunkt 4: vorantreiben Drucksache 18/10238 .................. 19771 C a) -

Koalitionsgezerre Themenpalette Der Populis- Bearbeiten Zu Können

Spezial: Deutschlandtag der Kultur und Werte: Islam Bayern: Klausurtagung der Jungen Union Seite 15-23 und Demokratie Seite 13 Landtagsfraktion Seite 6 Nr. 38 | Jahrgang 65 | 20. September 2014 www.bayernkurier.de Preis 1,70 € Platz für wirklich Nie wieder ZUR SACHE Verfolgte machen Judenhass KUNST DES MÖGLICHEN München – Der CSU-Parteivor- Berlin – In den letzten Monaten Zwei Landtagswahlen, ein stand hat ein Sieben-Punkte- gab es in Deutschland mehr tätli- Doppelbegräbnis der FDP und Sofortprogramm zur Asyl- und che Angriffe auf Juden sowie An- der dritte Erfolg der AfD, die Flüchtlingspolitik verabschie- schläge auf Synagogen – durch in Brandenburg und Thürin- det. Es steht auf zwei Säulen: Neonazis und durch Muslime im gen mit zweistelligen Stimm- Humanität und Schutz vor Zuge des durch die Hamas aus- ergebnissen in die Landes- Missbrauch, um die Akzeptanz gelösten Gaza-Krieges. Darum parlamente einzieht. Seither bei der Bevölkerung nicht zu kam es am vergangenen Sonn- ruhen die Politauguren der gefährden. Bund und EU müss- tag zu einer Solidaritätskundge- Medien nicht, um die Gefahr ten besonders auf die südlichen bung von tausenden Menschen von rechts zu beschwören Mitgliedsländer Italien, Spanien in der Hauptstadt. In Berlin vor und der Union massive Ver- und Griechenland einwirken, dem Brandenburger Tor sprach luste an die neue Gruppie- damit diese nicht mehr die Asyl- Bundeskanzlerin Angela Merkel rung zu prophezeien. bewerber einfach nach Norden bei der „Nie wieder Judenhass“- Diese Thesen halten einer weiterschicken. Auch die Wie- Kundgebung ihre Solidarität aus: genauen Überprüfung nicht dereinführung von Grenzkon- Bild: action press / Henning Schacht „Wer Juden angreift, greift alle stand. Die AfD passt nicht in trollen sei daher nicht ausge- Solidarisch (v.l.): Reinhard Kardinal Marx, Nikolaus Schneider, Ronald S. -

Gruppe Der Frauen Ausgabe 1 | 08

Gruppe der Frauen Ausgabe 1 | 08. Juli 2015 Liebe Leserinnen, in der Gruppe der Frauen hat sich vieles getan: Wir sind so ihre Vorstände und die obersten Führungsetagen eine groß wie nie und stellen jetzt ein Viertel unserer ganzen selbst gesetzte Zielvorgabe festlegen. Damit der Bund Fraktion! Viele unserer Kolleginnen haben neue Aufgaben nicht nur Forderungen an die Wirtschaft stellt, haben wir übernommen, Führungspositionen in unserer Fraktion das Bundesgleichstellungsgesetz und das Bundes- oder in Regierungsämtern. Unsere Vorsitzende der letzten gremienbesetzungsgesetz novelliert. Hier bleibt noch Legislaturperiode, Rita Pawelski, ist nach elf Jahren leider einiges an Umsetzung zu tun. nicht mehr zur Wahl um ein Bundestagsmandat angetre- ten. Wir haben deswegen im Dezember einen neuen Vor- Über einige unserer laufenden Arbeitsschwerpunkte stand gewählt. Neben Daniela Ludwig als Erster Stellver- erfahren Sie auf den folgenden Seiten mehr. So wollen tretenden Vorsitzenden, Elisabeth Winkelmeier-Becker, wir endlich wirksame gesetzliche Verbesserungen für Katharina Landgraf und Nadine Schön wurden Dr. Claudia Frauen (und wenige Männer) erreichen, die in der Lücking-Michel und Barbara Lanzinger in den Vorstand Prostitution tätig sind und dem kriminellen Handeln gewählt. Ich selbst als neue Vorsitzende freue mich über derer, die an Menschenhandel und Zwangsprostituti- einen breiten Vertrauensvorschuss, den mir meine Kolle- on verdienen, Einhalt gebieten. Ein weiteres wichtiges ginnen entgegengebracht haben. Ziel bleibt die Entgeltgleichheit -

Migration, Integration, Asylum

www.ssoar.info Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2018 Grote, Janne; Lechner, Claudia; Graf, Johannes; Schührer, Susanne; Worbs, Susanne; Konar, Özlem; Kuntscher, Anja; Chwastek, Sandy Veröffentlichungsversion / Published Version Forschungsbericht / research report Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Grote, J., Lechner, C., Graf, J., Schührer, S., Worbs, S., Konar, Ö., ... Chwastek, S. (2019). Migration, Integration, Asylum: Political Developments in Germany 2018. (Annual Policy Report / Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ)). Nürnberg: Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Forschungszentrum Migration, Integration und Asyl (FZ); Bundesamt für Migration und Flüchtlinge (BAMF) Nationale Kontaktstelle für das Europäische Migrationsnetzwerk (EMN). https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168- ssoar-68295-9 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer Deposit-Lizenz (Keine This document is made available under Deposit Licence (No Weiterverbreitung - keine Bearbeitung) zur Verfügung gestellt. Redistribution - no modifications). We grant a non-exclusive, non- Gewährt wird ein nicht exklusives, nicht übertragbares, transferable, individual and limited right to using this document. persönliches und beschränktes Recht auf Nutzung dieses This document is solely intended for your personal, non- Dokuments. Dieses Dokument ist ausschließlich für commercial use. All of the copies of this documents must retain den persönlichen, nicht-kommerziellen Gebrauch bestimmt. all copyright information and other information regarding legal Auf sämtlichen Kopien dieses Dokuments müssen alle protection. You are not allowed to alter this document in any Urheberrechtshinweise und sonstigen Hinweise auf gesetzlichen way, to copy it for public or commercial purposes, to exhibit the Schutz beibehalten werden. Sie dürfen dieses Dokument document in public, to perform, distribute or otherwise use the nicht in irgendeiner Weise abändern, noch dürfen Sie document in public.