Papier Erweitertes Reformerinnenlager Juli 2020

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Festschrift Zum 25-Jährigen Bestehen Der Schule Für Verfassungsschutz Und Für Andreas Hübsch

Schriftenreihe des Fachbereichs Öffentliche Sicherheit Armin Pfahl-Traughber / Monika Rose-Stahl (Hrsg.) Festschrift zum 25-jährigen Bestehen der Schule für Verfassungsschutz und für Andreas Hübsch Brühl / Rheinland 2007 Bibliografische Information Der Deutschen Bibliothek Die Deutsche Bibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.ddb.de abrufbar. ISBN 978-3-938407-20-2 ISSN 0946-5782 Druck: Statistisches Bundesamt Zweigstelle Bonn Herausgeber: Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Fachbereich Öffentliche Sicherheit www.fhbund.de 2 Inhalt Vorwort des Präsidenten der Fachhochschule des Bundes für öffentliche Verwaltung Thomas Bönders........................................................................... 9 Vorwort des Präsidenten des Bundesamtes für Verfassungsschutz Heinz Fromm.............................................................................. 12 Vorwort der Herausgeber Armin Pfahl-Traughber und Monika Rose-Stahl ....................... 14 Helmut Albert Wie gefährlich lebt der mobile Bürger? - Öffentliche Verkehrsmittel als Ziel von Terroranschlägen ........ 17 Rainer Albrecht Vom Lehren zum Lernen – Thesen zum notwendigen Wandel der Lehr- und Lernkultur an der FH Bund ................................. 38 Guido W. Becker Die Reichweite der Grundrechte im Ausland............................. 47 Christine Brost Die Rolle der Religion in der Politik der Islamischen Republik Iran................................................... -

Plenarprotokoll

18. Wahlperiode Plenar- und Ausschussdienst Plenarprotokoll 72. Sitzung Donnerstag, 11. Februar 2021 Inhalt ........................................................................ Seite Inhalt ........................................................................ Seite Harald Gindra (LINKE) ............................ 8525 Erklärung des Präsidenten ................................... 8517 Frank-Christian Hansel (AfD) ................... 8527 Nicole Ludwig (GRÜNE) ......................... 8530 Falschmeldungen die Abgeordneten Kurt Sebastian Czaja (FDP) .............................. 8532 Wansner und Tom Schreiber betreffend ... 8517 Nicole Ludwig (GRÜNE) ......................... 8533 Andreas Wild (fraktionslos) ...................... 8534 Mitteilungen des Präsidenten und Bürgermeisterin Ramona Pop ................... 8535 Geschäftliches ......................................................... 8517 Regierender Bürgermeister Michael Müller .......................................... 8540 Anträge auf Durchführung einer Raed Saleh (SPD) ...................................... 8542 Aktuellen Stunde ......................................... 8517 Burkard Dregger (CDU) ........................... 8543 Parlamentsangelegenheit ............................ 8517 Carsten Schatz (LINKE) ........................... 8545 Silke Gebel (GRÜNE) ............................... 8546 Ergebnis ......................................................... 8518 Karsten Woldeit (AfD) .............................. 8547 Sebastian Czaja (FDP) ............................. -

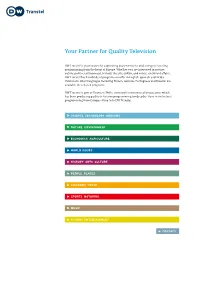

Your Partner for Quality Television

Your Partner for Quality Television DW Transtel is your source for captivating documentaries and a range of exciting programming from the heart of Europe. Whether you are interested in science, nature and the environment, history, the arts, culture and music, or current affairs, DW Transtel has hundreds of programs on offer in English, Spanish and Arabic. Versions in other languages including French, German, Portuguese and Russian are available for selected programs. DW Transtel is part of Deutsche Welle, Germany’s international broadcaster, which has been producing quality television programming for decades. Tune in to the best programming from Europe – tune in to DW Transtel. CONTACT Key High Definition Standard Definition Video on demand Mobile Ultra High Definition SCIENCE TECHNOLOGY MEDICINE Reaching for the Stars The Human Miracle The Mysteries of the Brain Science on the Seven Seas Foresight The Quest for Knowledge Science Workshop Know it! A Changing Planet Totally Phenomenal Climate, Weather, Catastrophes EinSteinchen (Animation) EinSteinchen (Clips) Great Moments in Science and Technology Our Technical World Faster, Higher, Stronger – Tomorrow’s Technology How Nature Heals TeleMed The World of Medicinal Plants Feel Fine MAIN MENU NATURE ENVIRONMENT The Great Outdoors: Our National Parks Let’s Go Wild The Allure of Nature Struggle for Survival Wildlife Shorts Expedition to the Animal Kingdom Guardians of Nature Global Energy Global Ideas SOS – Earth Calling! The Barren Sea ECONOMICS AGRICULTURE Founders’ Valley €conomic$ Inside -

Die Kooperation Der PDS Und Der WASG Zur Bundestagswahl 2005

Friedrich-Schiller-Universität Fakultät für Sozial- und Verhaltenswissenschaften Institut für Politikwissenschaft Die Kooperation der PDS und der WASG zur Bundestagswahl 2005 Magisterarbeit zur Erlangung des akademischen Grades MAGISTER ARTIUM (M.A.) Eingereicht von: Erstgutachter: Falk Heunemann PD Dr. Torsten Oppelland Matrikel-Nr.: 26765 Zweitgutachter: geb. am 25. April 1977 PD Dr. Antonius Liedhegener in Rudolstadt Jena, den 15. Januar 2006 II Inhalt I EINLEITUNG ......................................................... 1 1 VORGESCHICHTE.............................................................1 2 FORSCHUNGSSTAND UND QUELLENLAGE........................... 2 3 VORGEHEN..................................................................... 5 II DIE BEZIEHUNG VOR DEM 22. MAI 2005..................6 1 DIE GESCHEITERTE WESTAUSDEHNUNG DER PDS............... 6 2 ENTSTEHUNG DER WASG................................................11 3 GESPRÄCHE ZWISCHEN WASG UND DER PDS BIS ZUR NRW-WAHL......................................................... 18 4 VERGLEICH DER BEIDEN PARTEIEN..................................20 4.1 Programme .................................................................23 4.2 Mitgliederstruktur und Führungspersonal......................... 25 4.3 Finanzen..................................................................... 28 4.4 Anhänger.................................................................... 28 III MÖGLICHKEITEN EINER KOOPERATION.................31 1 RECHTLICHE HÜRDEN FÜR DIE PARTEIEN........................ -

Plenum Vertrauen Sein

18. Wahlperiode Plenar- und Ausschussdienst Plenarprotokoll 50. Sitzung Donnerstag, 28. November 2019 Inhalt ........................................................................ Seite Inhalt ........................................................................ Seite Senatorin Regine Günther ......................... 5921 Mitteilungen des Präsidenten und Melanie Kühnemann-Grunow (SPD) ........ 5921 Geschäftliches ......................................................... 5898 Senatorin Regine Günther ......................... 5921 Florian Kluckert (FDP) ............................. 5921 Anträge auf Durchführung einer Senatorin Regine Günther ......................... 5921 Aktuellen Stunde ......................................... 5898 Unterstützung der Baugenossenschaft Vertagung der Tagesordnungspunkte 5 DIESE eG ..................................................... 5922 und 6 ............................................................. 5898 Kurt Wansner (CDU) ................................ 5922 Steffen Zillich (LINKE) ............................ 5898 Senator Dr. Matthias Kollatz ..................... 5922 Stefan Evers (CDU) .................................. 5899 Kurt Wansner (CDU) ................................ 5922 Ergebnis ......................................................... 5900 Senator Dr. Matthias Kollatz ..................... 5923 Bernd Schlömer (FDP) .............................. 5923 1 Aktuelle Stunde ............................................ 5900 Senator Dr. Matthias Kollatz ..................... 5923 -

Your Partner for Quality Television

Your Partner for Quality Television DW Transtel is your source for captivating documentaries and a range of exciting programming from the heart of Europe. Whether you are interested in science, nature and the environment, history, the arts, culture and music, or current affairs, DW Transtel has hundreds of programs on offer in English, Spanish and Arabic. Versions in other languages including French, German, Portuguese and Russian are available for selected programs. DW Transtel is part of Deutsche Welle, Germany’s international broadcaster, which has been producing quality television programming for decades. Tune in to the best programming from Europe – tune in to DW Transtel. SCIENCE TECHNOLOGY MEDICINE NATURE ENVIRONMENT ECONOMICS AGRICULTURE WORLD ISSUES HISTORY ARTS CULTURE PEOPLE PLACES CHILDREN YOUTH SPORTS MOTORING M U S I C FICTION ENTERTAINMENT For screening and comparehensive catalog information, please register online at b2b.dw.com DW Transtel | Sales and Distribution | 53110 Bonn, Germany | [email protected] Key VIDEO FORMAT RIGHTS 4K Ultra High Definition WW Available worldwide HD High Definition VoD Video on demand SD Standard Definition M Mobile IFE Inflight LR Limited rights, please contact your regional distribution partner. For screening and comparehensive catalog information, please register online at b2b.dw.com DW Transtel | Sales and Distribution | 53110 Bonn, Germany | [email protected] Table of Contents SCIENCE ORDER NUMBER FORMAT RUNNING TIME Reaching for the Stars 264898 Documentary 07 x 30 min. The Human Miracle 264781 Documentary 05 x 30 min. The Mysteries of the Brain 264762 Documentary 15 x 30 min. Science on the Seven Seas 264749 Documentary 09 x 30 min. -

Motardstraße

Newsletter 3 Mai 2009 Die letzten Tage des Ausreisezentrums Motardstraße “Social” Workers Wield Power Along the lengthy cor- ridors of the Motardstraße Camp, „social“ workers sit in their offices. However, not being known for their helpfulness in eve- ryday matters, these social workers are usually avoided by camp occupants. Instead of offering help, the social wor- kers seem be much more efficient in strictly controlling occupants‘ lives. In many cases, views about the treatment of camp occupants have been shared with supervi- sors at respective social agencies. We highly suspect that the social workers are responsible for a reduc- tion of „spending money“ and other official harassment measures concerning the sorting of occupants. While some occupants have been relocated to less severe camps, this relocation came at a price: squealing on other occupants and informing social workers of breaches of the rules… Thus, in a twisted way, racist measures of social workers could possibly improve living conditions for some occupants; however, this „improvement“ has little to do with self-determination or inde- pendent living. It took us pretty long to finish our third Since then, the „champion“ turned out newsletter. We – that´s the Bündnis ge- to be Mitte. The councilwomen for social gen Lager/ Berlin-Brandenburg (Alliance concernes (Miriam Scheffler), who receded against deportation camps/ Berlin-Bran- in december 2008, announced to introdu- denburg.) Since a long time we have been ce single case scrutinity in favor for the making effort to shut down the Ausreise- refugees. Until now, this hasn´t happend. lager Motardstr. and it appears that much Her successor, Stephan von Dassel, is like more effort will be needed in future times. -

DIE LINKE Wohin Verändert Sie Die Republik? Rls 40 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 40 Rosa-Luxemburg-Stiftung

Michael Brie, Cornelia Hildebrandt, Meinhard Meuche-Mäker (Hrsg.) DIE LINKE Wohin verändert sie die Republik? rls 40 Rosa-Luxemburg-Stiftung Texte 40 Rosa-Luxemburg-Stiftung MICHAEL BRIE, CORNELIA HILDEBRANDT, MEINHARD MEUCHE-MÄKER (HRSG.) DIE LINKE Wohin verändert sie die Republik? Karl Dietz Verlag Berlin Michael Brie, Cornelia Hildebrandt, Meinhard Meuche-Mäker (Hrsg.): DIE LINKE. Wohin verändert sie die Republik? (Reihe: Texte / Rosa-Luxemburg-Stiftung; Bd. 40) Berlin: Karl Dietz Verlag 2007 ISBN 978-3-320-02123-8 © Karl Dietz Verlag Berlin GmbH 2007 Satz: Marion Schütrumpf Umschlag: Heike Schmelter, unter Verwendung eines Fotos von Ronald Friedmann Druck und Verarbeitung: MediaService GmbH BärenDruck und Werbung Printed in Germany Vorwort 7 Strategische Ausgangspunkte MICHAEL BRIE Der Kampf um gesellschaftliche Mehrheiten 13 MEINHARD MEUCHE-MÄKER Der Blick von Innen. Die Sicht von Akteuren auf die Bildung der Partei DIE LINKE.46 Neue Ansätze KATJA KIPPING Gipfelproteste 2007 – ein gelungener Start für DIE LINKE 90 WERNER DREIBUS,MATTHIAS HINZE,AXEL TROOST Die Kampagne als strategisches Instrument der LINKEN Überlegungen am Beispiel der Mindestlohnkampagne 109 CHRISTOPH SPEHR Unterwegs zur Partei des Volkes Parteibildung und Wahlkampf in Bremen 2005-2007 123 DIETMAR BARTSCH Ein »Linksbündnis« wächst aus der Gesellschaft, nicht aus machtpolitischen Spielereien 153 Zentrale Streitpunkte CORNELIA HILDEBRANDT Der schmale Grad linker Reformpolitik – der Fall Berlin 160 DIETER KLEIN Die Linke und das Eigentum Zur programmatischen Diskussion 192 Mitgliedschaft und Wählerschaft DIETMAR WITTICH Wählerinnen und Wähler 219 RAINER FERCHLAND Befunde einer Mitgliederbefragung im Berliner Stadtbezirk Marzahn-Hellersdorf 233 Ausblick MICHAEL BRIE Segeln gegen den Wind. Bedingungen eines politischen Richtungswechsels in Deutschland 259 Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 319 MICHAEL BRIE Der Kampf um gesellschaftliche Mehrheiten Weltlauf Hat man viel, so wird man bald Noch viel mehr dazu bekommen. -

Leidenschaft Fotografie Springbornstraße 53 Teile Der Zensierten Ausstellung Jetzt in Bürgerbüro Gysi

Ausgabe Nr. 230 April 2017 Zeitung des Bezirksvorstandes TREPTOW-KÖPENICK Maifest der Partei DIE LINKE Foto: Wolfgang Hiob Wolfgang Foto: Treptow-Köpenick Am Montag, 1. Mai, 13 –18 Uhr Schloßplatz Köpenick Im Programm: Eröffnung durch den Bezirksvor sitzenden Carsten Schatz, Gesprächsrunde mit Politikern (13.40 Uhr und 14.45 Uhr) Kulturprogramm: Ensemble Polýnushka; Berlin Swing Band „Von All of me bis Zugabe“ mit Gästen Nico Zeidler, Uschi Brüning und ErnstLudwig Petrowski, sowie Arno Schmidt mit Band. Zensiert sollte die Ausstellung der Gesellschaft für Fotografie werden. Jetzt wird ein Teil der Ausstellung im Bürgerbüro Gregor Gysi zu sehen sein. Kiezfete Johannisthal Am Montag, 1. Mai, ab 13 Uhr im Sprinbornclub, Leidenschaft Fotografie Springbornstraße 53 Teile der zensierten Ausstellung jetzt in Bürgerbüro Gysi Eine Auswahl aus der bisher nicht ge zuständige Bezirksstadträtin, Frau Cor sie hatte kein einziges Foto bis dahin haus Köpenick aus. Ich möchte, dass zeigten Ausstellung der Gesellschaft für nelia Flader (CDU), verlangte erstmalig gesehen. In den 22 Ausstellungen in zumindest ein Teil der Bilder in Treptow Fotografie „23. FOTO KLUB FORUM nach 22 Jahren, dass ihr der geringe den Jahren zuvor gab es noch nie Ge Köpenick gesehen werden kann. Des BERLIN 2017“, in der 20 Fotoklubs aus Anteil von Aktfotos vorher vorgelegt waltfotos oder Fotos mit einer Schock halb habe ich mich entschlossen, in mei Berlin und Brandenburg sich juryfrei werden muss. Später merkte sie, dass werbung, was auch immer das sein soll. nem Wahlkreisbüro einen Ausschnitt der vorstellen, wird vom 19. April bis 30. das keine zweifelsfreie Position sei und Der geringe Anteil von Aktfotos stellt Ausstellung zu zeigen. -

Dokument 1 Presseerklärung PDS Eröffnete in Berlin Den Wahlkampf

Dokument 1 Presseerklärung PDS eröffnete in Berlin den Wahlkampf. "Kleiner Parteitag" in der Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz Die PDS startete am 28. Mai als erste Partei offiziell in den Wahlkampf. In der Kongresshalle am Berliner Alexanderplatz berieten Parteivorstand, Parteirat, Landes- und Fraktionsvorsitzende, die beiden Bundestagsabgeordneten sowie Ministerinnen und Minister mit PDS-Mandat über die nächsten Schritte. Die Partei will bei den vorgezogenen Neuwahlen den Wiedereinzug als Fraktion in den Bundesstag schaffen. "Drei Jahre ohne PDS-Fraktion sind genug", sagte PDS-Vorsitzender Lothar Bisky in seiner Rede. Der Bundestag habe eine sozialistische Fraktion verdient und "linke Alternativen brauchen eine Adresse im Parlament". Er nannte fünf Projekte, mit denen sich die PDS an die Wählerschaft wenden sollte. Die Partei will sich für Arbeit in Würde einsetzen und soziale Verantwortung an die Stelle von Almosen und Ungerechtigkeit setzen. Konkret wird ein Mindestlohn von 1.400 Euro und eine Mindestrente von 800 Euro verlangt. Friedenspolitik soll einen hohen Rang erhalten. Wie die weiteren Rednerinnen und Redner ging Lothar Bisky auf ein mögliches Bündnis mit der Wahlalternative Arbeit und soziale Gerechtigkeit ein. Das Wort "Chance" war in diesem Zusammenhang das meist benutzte Wort. So wertete auch der Vorsitzende ein Zusammengehen von PDS und WASG als eine Zukunftschance. Für die unmittelbar bevorstehende Bundestagswahl müssten alle wahlrechtlichen Probleme penibel geprüft werden. Bundeswahlkampfleiter Bodo Ramelow sagte, wenn Bundeskanzler Schröder eine Volksabstimmung über seine Politik beabsichtige, dann solle er sie haben. Die Agenda 2010 und Hartz IV - das sei es, was uns von der SPD trenne. Er schlug vor, das Sozialstaatsgebot des Grundgesetzes in den Mittelpunkt des Wahlkampfes zu stellen. -

06/Pb20-06-01-Inhalt.Html Chenden Reden) an Den Istgh-Konferen- Den Vereinten Nationen, Der Europäi

Politische Berichte Zeitschrift für linke Politik In dieser Ausgabe 10 | ... wir berichteten: OB-Wahl 22 | Frank Walter – Eine Retrospek- Stuttgart: CDU sticht Grüne, SPD tive – Anmerkungen nach einem 2-3 | Linke: Für einen solidarischen und Linksbündnis | DOK: Freiburg Ausstellungsbesuch Lockdown | Tarifforderungen der „Bezahlbares Wohnen 2030“ IGM – Verhandlungsstart im De- zember | Volksabstimmungen in 11 | Die IAA macht sich in München der Schweiz | Vereinsmittlung Lin- breit – Stadt will Blue Lane etablie- ke Kritik | Terminmitteilung ArGe ren | dok: IA A: BN schlägt Konzept Konkrete Demokratie – Soziale für das Stadtzentrum vor Befreiung. 4-7 | Internationale Entwicklun- gen, die USA und die Nato – nicht Eigenheiten einzelner US-Präsi- denten bestimmt den Kurs | USA und Internationaler Strafgerichts- 12 | Kommunale Politik: Linke zum hof (ICC) | Welthandelsorganisa- Nahverkehr tion: vom Instrument des Westens 24 | Hamburg: Erfolgreiche Klage zum Streitobjekt von Entwick- gegen Racial Profiling lungsdiktaturen und traditionellen 25 | München: AfD scheitert mit Kapitalmächten Polemik gegen öffentliche Einrich- tungen 26 | Corona – „In Gefahr und 13 | Fairwandel | Wie(so) das Auto höchster Not bringt der Mittelweg populär wurde … | Krise des Euro- den Tod“ – und was macht der päischen Automobilsektors Rechtsstaat? 17 | Saisonbeschäftigung und Ar- 28 | Zur Forderung nach Einset- 7 | Droht erneut Genozid an Ezi- beitsmigration – DGB-Forderun- zung einer neuen Föderalismus- den? | Venezuela: Ergebnis der gen an die europäische Ebene kommission -

Euromaxx Shorts

Your Partner for Quality Television DW Transtel is your source for captivating documentaries and a range of exciting programming from the heart of Europe. Whether you are interested in science, nature and the environment, history, the arts, culture and music, or current affairs, DW Transtel has hundreds of programs on offer in English, Spanish and Arabic. Versions in other languages including French, German, Portuguese and Russian are available for selected programs. DW Transtel is part of Deutsche Welle, Germany’s international broadcaster, which has been producing quality television programming for decades. Tune in to the best programming from Europe – tune in to DW Transtel. FICTION ENTERTAINMENT CONTACT SCIENCE TECHNOLOGY MEDICINE Know it! IQ Science Workshop The Quest for Knowledge EinSteinchen (Animation) EinSteinchen (Clips) NATURE ENVIRONMENT Wildlife Shorts Global Ideas Guardians of Nature Global Energy ECONOMICS AGRICULTURE Founders’ Valley Business in the Arab World Global.ized Family Business Social Entrepreneurs WORLD ISSUES Full Report Zoom Beirut Parc – Kids Seeking Refuge in Football Life Links – Sharing Realities, Changing Perspectives Power to the People From Foreign Minister to President – Who is Frank -Walter Steinmeier? Life for my Child! Full Report After the Escape – Finding a Home in a Foreign Land Between War and Peace – Getting by in Eastern Ukraine #MyEscape Held Captive by IS – A Young Yazidi Woman’s Ordeal The Rich, the Poor and the Trash Greed – A Fatal Desire MAIN MENU HISTORY ARTS CULTURE Know it! History