Ernst Bloch Und Gauersheim

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Bennhausen Aktiv für Mensch + Zukunft Bischheim Bolanden Dannenfels Gauersheim Ilbesheim Jakobsweiler Kirchheimbolanden Kriegsfeld Marnheim Mörsfeld Morschheim Oberwiesen Orbis Rittersheim Stetten Bürgerinformation Ausgabe 2015 Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Herzlich willkommen in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden! Ich begrüße Sie, auch im Namen der Herren Ortsbürgermeister recht herz- lich in der Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden. Ich hoffe, dass Sie sich hier wohlfühlen und rasch einleben. Um Ihnen dies zu erleichtern, haben wir diese Broschüre erstellt und diese sechste Auflage aktualisiert. Sie enthält alles Wissenswerte über die Ortsgemeinden Bennhausen, Bischheim, Bolanden, Dannen fels, Gauersheim, Ilbesheim, Jakobsweiler, Kriegsfeld, Marnheim, Mörs- feld, Morschheim, Oberwiesen, Orbis, Rittersheim und Stetten sowie die Stadt Kirchheimbolanden, als Sitz unserer gemeinsamen Verwaltung im Rathaus in Kirchheimbolanden. In erster Linie wurde diese Broschüre für Neubürger und Gäste erstellt. Sie erhalten auf diesem Wege vielfältige Informationen zu Themen wie Freizeit- angeboten, Sehenswürdigkeiten, Vereinen, Institutionen und wie Sie Ihre Behörden gänge einfacher gestalten können. Informieren Sie sich auch auf unseren Internet-Seiten unter www.kirchheimbolanden.de. Insbesondere verweise ich Sie dort auf unseren Dienst „Bürgerservice“. Hier bekommen Sie zu Lebens- lagen-Fragen die richtigen Antworten (Wo erledige ich was?) und können sich Formulare abrufen, um letztlich Behördengänge zu sparen. -

AGREEMENT Between the European Community and the Republic Of

L 28/4EN Official Journal of the European Communities 30.1.2002 AGREEMENT between the European Community and the Republic of South Africa on trade in wine THE EUROPEAN COMMUNITY, hereinafter referred to as the Community, and THE REPUBLIC OF SOUTH AFRICA, hereinafter referred to as South Africa, hereinafter referred to as the Contracting Parties, WHEREAS the Agreement on Trade, Development and Cooperation between the European Community and its Member States, of the one part, and the Republic of South Africa, of the other part, has been signed on 11 October 1999, hereinafter referred to as the TDC Agreement, and entered into force provisionally on 1 January 2000, DESIROUS of creating favourable conditions for the harmonious development of trade and the promotion of commercial cooperation in the wine sector on the basis of equality, mutual benefit and reciprocity, RECOGNISING that the Contracting Parties desire to establish closer links in this sector which will permit further development at a later stage, RECOGNISING that due to the long standing historical ties between South Africa and a number of Member States, South Africa and the Community use certain terms, names, geographical references and trade marks to describe their wines, farms and viticultural practices, many of which are similar, RECALLING their obligations as parties to the Agreement establishing the World Trade Organisation (here- inafter referred to as the WTO Agreement), and in particular the provisions of the Agreement on the Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights (hereinafter referred to as the TRIPs Agreement), HAVE AGREED AS FOLLOWS: Article 1 Description and Coding System (Harmonised System), done at Brussels on 14 June 1983, which are produced in such a Objectives manner that they conform to the applicable legislation regu- lating the production of a particular type of wine in the 1. -

Vorläufige Besitzeinweisung Gemäß § 65 Flurbg Und Überleitungsbestimmungen §§ 62 Abs

Diese Veröffentlichung erfolgt nachrichtlich. Der Verwaltungsakt wird ortsüblich bekannt gemacht in den Amts- und Gemeindeblättern der Verbandsgemeindeverwaltung Göllheim für die Ortsgemeinden Einselthum, Zellertal, Immesheim, Albisheim, Rüssingen und Bubenheim, der Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheim-Bolanden für die Ortsgemeinden Marnheim, Bolanden, Gauersheim, Stetten, Ilbesheim und Rittersheim, der Verbandsgemeindeverwaltung Grünstadt- Land für die Ortsgemeinde Kindenheim, der Verbandsgemeindeverwaltung Alzey-Land für die Ortsgemeinde Ober-Flörsheim sowie in der Verbandsgemeindeverwaltung Monsheim für die Ortsgemeinden Mölsheim, Wachenheim, Flörsheim-Dalsheim und Monsheim. Dienstleistungszentrum Ländlicher Raum 67655 Kaiserslautern, 27.06.2016 DLR Westpfalz Fischerstraße 12 Flurbereinigungs- und Siedlungsbehörde Telefon: 0631-36740 Vereinfachtes Flurbereinigungsverfahren Einselthum Telefax: 0631-3674255 Aktenzeichen: 21110-HA10.3. Internet: www.dlr.rlp.de Vorläufige Besitzeinweisung gemäß § 65 FlurbG und Überleitungsbestimmungen §§ 62 Abs. 3 und 66 FlurbG I. Anordnung 1. Mit Wirkung vom 01.08.2016 werden die Beteiligten in den Besitz der neuen Grundstücke (Abfindungsgrundstücke) eingewiesen. 2. Mit den in den Überleitungsbestimmungen vom 23.06.2016 bestimmten Zeitpunkten werden der Besitz, die Verwaltung und die Nutzung der neuen Grundstücke tatsächlich auf den in der neuen Feldeinteilung benannten Empfänger übergeleitet. Die Überleitungsbestimmungen sind Bestandteil dieser Anordnung. II. Anordnung der sofortigen Vollziehung Die -

Wein Genießen Im Donnersbergkreis

Wein genießen ... in der Pfalz ganz oben Weingenuss mit allen Sinnen Wohl einmalig bietet der Donnersbergkreis seinen Gästen die Möglichkeit, Weine aus zwei verschiedenen Anbaugebieten zu verkosten. Das Zellertal, mit seinen vom Sonnenlicht durchfluteten Berghängen und sanften Hügeln, wird liebevoll das i-Tüpfelchen der Deutschen Weinstraße genannt, während das wildromantische Alsenztal im Weinbaugebiet Nahe liegt. Beide Anbaugebiete versprühen ihren ganz persönlichen Charme und zeigen nicht nur in der Vielfalt der Rebsorten einen starken Charakter. Weingüter im Alsenz- und im Zellertal Genießen Sie im Donnersbergkreis die preisgekrönten Tropfen der Zellertaler und Alsenztaler Winzer. Lernen Sie bei einer Weinbergsbegehung oder Kellerführung (auf Anfrage) das Winzerhandwerk kennen. Weingut Bremer Weingut Janson Bernhard Weingut Schmidt Brückenstr. 2 Hauptstr. 5 Luitpoldstr. 24 67308 Zellertal 67308 Zellertal-Harxheim 67823 Obermoschel Tel. 0 63 55 / 8 63 91 66 Tel. 0 63 55 / 17 81 0 63 62 / 12 65 [email protected] [email protected] [email protected] www.weingutbremer.de www.jansonbernhard.de www.weingut-schmidt.net Weingut „Burg Löwenstein“ Schlossgut Lüll Weingut Schwan Hauptstr. 10 Hauptstr. 41 Rottmanngasse 2 67822 Niedermoschel 67591 Wachenheim 67308 Zellertal-Niefernheim Tel. 0 63 62 / 87 18 Tel. 0 62 43 / 5510 Tel. 0 63 55 / 96 54 00 [email protected] [email protected] [email protected] www.weingut-burg-loewenstein.com www.schlossgut-luell.de www.weingutschwan.de Weingut Elmar Schüttler Weingut Martinspforte Weingut und Vinothek Brückenhof 1 Hauptstr. 36 Schwedhelm 67308 Zellertal-Niefernheim 67308 Zellertal-Einselthum Klosterhof Tel. 0 63 55 / 98 93 03 Tel. 0 63 55 / 955 02 15 67308 Zellertal-Zell [email protected] Tel. -

Landschaftsplanverzeichnis Rheinland-Pfalz

Landschaftsplanverzeichnis Rheinland-Pfalz Dieses Verzeichnis enthält die dem Bundesamt für Naturschutz gemeldeten Datensätze mit Stand 15.11.2010. Für Richtigkeit und Vollständigkeit der gemeldeten Daten übernimmt das BfN keine Gewähr. Titel Landkreise Gemeinden [+Ortsteile] Fläche Einwohner Maßstäbe Auftraggeber Planungsstellen Planstand weitere qkm Informationen LP Adenau Ahrweiler Adenau 257 13.000 10.000 VG Adenau Brandenfels 1974; 1974 Od 130 LP Adenau (1.FS) Ahrweiler Adenau 257 13.000 5.000 VG Adenau, Uni. Inst. f. Städtebau, Uni 1988; 1989 10.000 Bonn Bonn / Oyen LP Adenau (2.FS) Ahrweiler Adenau 258 15.423 10.000 VG Adenau Nick, C+S Consult 1996 LP Altenahr Ahrweiler Ahrbrück, Altenahr, Berg, Dernau, 153 11.200 10.000 VG Ahrweiler Brandenfels u. Pahl 1984 Heckenbach, Hönningen, Kalenborn, Kesseling, Kirchsahr, Lind, Mayschoß, Rech LP Altenahr (FS) Ahrweiler Ahrbrück, Altenahr, Berg, Dernau, 154 12.000 5.000 VG Altenahr Bauabteilung i.B. Heckenbach, Hönningen, 10.000 Kalenborn, Kesseling, Kirchsahr, Lind, Mayschoß, Rech LP Bad Breisig Ahrweiler Bad Breisig, Brohl-Lützing, 50 10.100 5.000 VG Bad Breisig LSRP 1984 Gönnersdorf, Waldorf 10.000 LP Bad Breisig (FS) Ahrweiler Bad Breisig, Brohl-Lützing, 42 13.027 5.000 VG Bad Breisig Sprengnetter u. i.B. Gönnersdorf, Waldorf 10.000 Partner LP Bad Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler 64 28.300 10.000 ST Bad Neuenahr Penker 1976; 1976 Neuenahr-Ahrweiler 50.000 LP Bad Ahrweiler Bad Neuenahr-Ahrweiler 63 27.456 10.000 ST Bad Neuenahr Terporten i.B. Neuenahr-Ahrweiler (FS) LP Brohltal Ahrweiler -

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden

Verbandsgemeinde Kirchheimbolanden Bennhausen Aktiv für Mensch + Zukunft Bischheim Bolanden Dannenfels Gauersheim Ilbesheim Jakobsweiler Kirchheimbolanden Kriegsfeld Marnheim Mörsfeld Morschheim Oberwiesen Orbis Rittersheim Stetten Bürgerinformation Tanzen lernen Tanzclub Grün-Weiss e.V. 67292 Kirchheimbolanden · Marnheimer Str 41 A · Tel.: 06352-3280 e-mail: [email protected] · www.tanzclub-gruen-weiss.de aumau Impressum r Top-R sstatte Ih den-Zen r Fussbo trale isterbetrieb seit 19 Herausgegeben in Zusammenarbeit Me 63 mit der Trägerschaft. 55232 Alzey-St.-Georgen-Straße 19 Änderungswünsche, Anregungen und Tel.: 06731-8322 Fax: 06731-45696 Email: [email protected] Ergänzungen für die nächste Auflage Internet: www.fussboden-zentrale.de dieser Broschüre nimmt die Verwal- Verlegung von: Teppichboden, Linoleum-PVC-Beläge, Laminat, Kork • Tapezier- und Streicharbeiten • Holzdielen, Massiv und Fertig-Parkett • Geschäftsführer: Sanierung von Holzdielen und Parkett • Altbausanierungen, Renovierung tung oder das zuständige Amt entge- WEKA info verlag gmbh von alten Treppen • Gardinen, Beratung, Nähen und Dekorieren • Markisen, H. Acil & I. Watroba Rollos, Jalousien, Plissee, Lamellen, Insektenschutz ums. • Aufarbeiten und gen. Titel, Umschlaggestaltung sowie Lechstraße 2 Beziehen von Polstermöbel, Sessel, Eckbänke, Stühle usw. Kostenlose Beratung vor Ort oder auf der Baustelle ist für uns selbstverständlich Art und Anordnung des Inhalts sind D-86415 Mering zugunsten des jeweiligen Inhabers Telefon +49 (0) 82 33/3 84-0 dieser Rechte urheberrechtlich Fax +49 (0) 82 33/3 84-1 03 Ihre Stadt. Ihr Leben. geschützt. Nachdruck und Übersetzungen sind [email protected] Ihre Seite. – auch auszugsweise – nicht gestattet. www.weka-info.de Nachdruck oder Reproduktion, gleich welcher Art, ob Fotokopie, Mikrofilm, Datenerfassung, Datenträger oder Online nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlages. -

200 Jahre Landkomissariate 1818 – 2018

200 Jahre Landkomissariate 1818 – 2018 Kreisverwaltung Donnersbergkreis 200 Jahre Landkomissariate 1818 – 2018 Impressum: Hrsg. Kreisverwaltung Donnersbergkreis Autoren: Roland Paul, Werner Rasche, Gundula Nakfour, Dieter Krienke, Torsten Schlemmer Fotos: Max Haage, Gerhard Löffel, Werner Rasche, Thomas Stepan, Wikimedia Kreisverwaltung Planung und Redaktion: Gundula Nakfour Donnersbergkreis Satz und Gestaltung: Dipl. Designer (FH) Uwe Jochim, 67292 Kirchheimbolanden Inhalt Vorwort Rainer Guth Vorwort 5 Roland Paul Die Gründung des Landcommissariats Kirchheim vor 200 Jahren Zugleich „Geburtsstunde“ des Landkreises 7 Zwei Jahrhunderte sind vergangen, seit in der Pfalz die Landkommissaria- Torsten Schlemmer te gebildet wurden. Sie werden von Historikern als Vorläufer der heutigen Ein Schornstein diente als Versteck Landkreise bezeichnet und mancherorts feiert man im Jahr 2018 zugleich Wie eine Revolutionsfahne die Wirren der Zeit überdauert hat 13 auch das 200-jährige Bestehen einzelner Landkreise. So ein Doppeljubilä- um können wir im Donnersbergkreis nicht bieten, denn unser Landkreis, Dieter Krienke der in seinen heutigen Grenzen erst seit 1969 besteht, ist vergleichsweise 200 Jahre Landkommissariat Kirchheim jung. Geschichte der Verwaltungsgliederung 16 Das will aber nicht heißen, dass wir hier die Jahreszahl 1818 und ihre his- Landkommissariate der bayerischen Pfalz im 19. Jahrhundert 21 torische Bedeutung außer Acht lassen. Schließlich hatten wir es – bezo- gen auf die kreisangehörigen Gemeinden – mit drei Landkommissariaten Gundula -

210204 VRN-Wabenplan.Fh11

Rhein-Nahe Nahverkehrsverbund (RNN) Hier gilt eine spezielle Übergangsregelung für bestimmte Fahrausweise des VRN. Näheres finden Sie im VRN-Tarifprospekt oder unter www.vrn.de © Bingen am Rhein © Mainz © ©Nieder-Olm Wolfsheim Gau- Vendersheim Parten- Bickel- heim Saulheim Udenheim Stadtpro- heim Gau- zelten Faulbach Hasloch Weinheim Schornsheim Dorfprozelten 645 Wörrstadt Gabsheim Faulbach Uettingen Mädelhofen Hier gelten alle VRN-Fahrscheine einschließlich SuperMAXX-Ticket, Westpfalz Zeitkarten Ausbildung Wallertheim Sulzheim Abzw. Mond- Staustufe Bettingen Würzburg und MAXX-Ticket sowie Semester-Ticket plus Westpfalz, Westpfalz Anschluss-Semester-Ticket, Reistenhausen- Boxtal feld Bestenheid/ Roßbrunn Wöllstein Bechtols- Tremhof 612 Wertheim Remlingen Hbf. Semester-Ticket und Anschluss-Semester-Ticket. Diese Regelung gilt ebenfalls für Fahrten zwischen Lohnsfeld Bad Kreuznach © Oppenheim Fechenbach Glashütte Village Rommersheim heim 6123 6450 und Wartenberg-Rohrbach. Das Semester-Ticket und das Anschluss-Semester-Ticket gelten zusätzlich auf Gumbsheim Spiesheim Grünenwört Holzkirchen 640 © © Biebeln- © 613 Waldbüttel- © den Schienenstrecken von Hochspeyer/Kaiserslautern nach Alsenz. © Armsheim heim Eichel brunn Freudenberg Boxtal Lindelbach 644 Höchberg Eckelsheim Bermersheim Ensheim Mainz Darmstadt Wald- Wertheim Würzburg Süd Siefers- Dietenhan Dertingen Wüstenzell Waldbrunn © heim Flonheim v.d.H. © Amorbach Bf. Freudenberg 6133 Wonsheim © Waldenhsn. Niedermoschel ALSENZ Hainstadt 611 02 Gunters- Wartberg Urphar Kembach Eisingen © © Gau- Stein-Bockenheim Uffhofen Bornheim Lonsheim blum Hetschbach Rai- Meisenheim Ober- Odernheim Breitenbach moschel Gimbsheim Pfirsch- Reicholzheim Unkenbach Kalkofen Lichtspiele Frankfurt Alsbach Reinheim Hassenroth Sand- Vockenrot Holzkirchhausen 641 Niederhausen Erbes- Hilles- bach Höchst Rauenberg 6153 Kist © Hier sowie in dem Korridor bis Kaiserslautern Hbf gelten alle VRN-Fahrscheine Sitters 861 an der Appel Wendels- Albig © bach Winterborn heim Büdesheim heim 04 © Hummetroth Annels- Seck- Steingasse inkl. MAXX-Ticket. -

Radrouten Rheinhessen.Pdf

EINLEITUNG RADROUTEN RHEINHESSEN E-BIKE Gräselberg 200 A 66 Okriftel Wisper B 260 A 66 Erbenheim Silbersee Romantischer Rhein 300 200 Rheingau-Taunus Schierstein Delkenheim RADROUTEN 500 B 42 580 Kloster A 3 Willkommen im Land der 1000 Hügel 400 Parkfeld 3 00 Kiedrich 00 4 Eberbach Wiesbaden Massenheim Weilbach 4 Walluf Schloss 4 00 Stephanshausen 0 Niederheimbach0 Eltville Mönchwaldsee Welcome to the land of a thousand hills Biebrich 100 0 0 Biebrich B 455 RHEINHESSEN B 9 R 5 B 40 Eddersheim h e Burg am Rhein A 643 i 3 538 300 Hallgarten n 00 Wicker 00 B 42 Eltville A 3 Rund 550 entspannte bis sportliche Kilometer Radwegenetz durchziehen 2 500 Mainz-Amöneburg B 519 4 0 0 in RADELN ZWISCHEN B 40 Flörsheim am a das Hügelland am Rhein. Im größten Weinanbaugebiet Deutschlands gibt ein M Hattenheim Rh 00 00 B 43 1 es neben guten Weinen so einige Entdeckungen zu machen. Hier kommen Trechtingshausen 3 Budenheim Mombach A 671 Main RHEIN UND REBEN Mainz-Kastel Hochheim am Main Raunheimer Genussradler wie Ambitionierte garantiert auf ihre Kosten. Marienthal Oestrich-Winkel Waldsee Abtei St. Johannisberg Hartenberg Sanfte Hügel und Täler, weite Rebenmeere, großartige Panoramen und 617 Reduit A 67 00 Schloss Winkel Raunheim 3 Hildegard A 60 Gonsenheim Neustadt der Rhein mit den namhaften Weinhängen der Rheinterrasse erwarten Aulhausen Johannisberg Sandlac he lte Heidesheim Gustavsburg Main Lindensee 0 Windeck 0 A 2 Münchfeld Falkenberg Sie. Im lebendigen Städteviereck von Mainz, Worms, Alzey und Bingen Assmannshausen Geisenheim Ingelheim B 40 (Keramag) 432 Rüdesheim 1 Eibingen Frei- L 419 Mainz Dom St. -

Ortsgemeinde Gauersheim

Ortsgemeinde Gauersheim Haushaltssatzung und Haushaltsplan 2015 und 2016 Verbandsgemeindeverwaltung Kirchheimbolanden Verbandsgemeindeverwallung Kitxh hei mbolanden 67292 Kirchheimbolanden Seite Haushaltssatzung der Ortsgemeinde Gauersheim für die Jahre 2015 und 2016 vom 18.03.2015 Der Ortsgemeinderat hat aufgrund der §§ 95 ff der Gemeindeordnung für Rheinland-Pfalz vom 31.01.1994 (GVBI. S. 153), zuletzt geändert durch Artikel 1 des Zweiten Landesgesetzes zur Änderung der Gemeindeordnung vom 20.12.2013 (GVBI. S. 538), folgende Haushaltssatzung beschlossen, die nach Genehmigung durch die Kreisverwaltung Donnersbergkreis als Aufsichtsbehörde vom 16.03.2015 - Az.: 33/029/901-132 - hiermit bekanntgemacht wird: § 1 Ergebnis- und Finanzhaushalt für das Haushaltsjahr Festgesetzt werden 2015 2016 1. im Ergebnishaushalt der Gesamtbetrag der Erträge auf 709.500 € 727.110 € der Gesamtbetrag der Aufwendungen auf 688.820 € 647.480 € der Jahresüberschuss / Jahresfehlbetrag auf 20.680 € 79.630 € 2. im Finanzhaushalt die ordentlichen Einzahlungen auf 626.360 € 643.990 € die ordentlichen Auszahlungen auf 578.740 € 537.400 € der Saldo der ordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 47.620 € 106.590 € die außerordentlichen Einzahlungen auf 0€ 0€ die außerordentlichen Auszahlungen auf 0€ 0€ der Saldo der außerordentlichen Ein- und Auszahlungen auf 0€ 0€ die Einzahlungen aus Investitionstätigkeit 58.680 € 57.420 € die Auszahlungen aus Investitionstätigkeit 10.000 € 0€ der Saldo der Ein- und Auszahlungen aus Investitionstätigkeit auf 48.680 € 57.420 € Seite II 2015 -

Mitglieder Donnersberger Land .Pdf

Nr. Vereinsort Vereinsname Vorsitzende/r Chorleiter/in Chorgattung Gründungsjahr Anschrift Anschrift Kontakte Kontakte Kreischorverband NordPfalz e.V. Mitglied des Chorverbandes der Pfalz e.V. im DCV Untergruppe Donnersberger Land 1 Albisheim GV 1862 Hans-Peter Bürcky Sofie Bender MCh 1862 Hauptstrasse 16 Mühlweg 11 67308 Albisheim 67294 Oberwiesen Tel.: 06355 / 1288 Tel.: 06358 / 1258 Fax : Fax : Mobil: Mobil: [email protected] [email protected] 1a Albisheim GV 1862 Hans-Peter Bürcky Sofie Bender GCh 1862 Hauptstrasse 16 Mühlweg 11 67308 Albisheim 67294 Oberwiesen Tel.: 06355 / 1288 Tel.: 06358 / 1258 Fax : Fax : Mobil: Mobil: [email protected] [email protected] Nr. Vereinsort Vereinsname Vorsitzende/r Chorleiter/in Chorgattung Gründungsjahr Anschrift Anschrift Kontakte Kontakte 1b Albisheim Los Sabados Cantados Hans-Peter Bürcky Alexander Marx GCh Hauptstrasse 16 Mohnstrasse 2b 67308 Albisheim 67067 Ludwigshafen Tel.: 06355 / 1288 Tel.: 0621 / 63540244 Fax : Fax : Mobil: Mobil: [email protected] [email protected] 1c Albisheim Hans-Peter Bürcky Andrea Antweiler KCh Hauptstrasse 16 Hauptstraße 45a 67308 Albisheim 67308 Rüssingen Momentan Tel.: 06355 / 1288 Tel.: 06355 / 3634 Ruhend !! Fax : Fax : Mobil: Mobil: [email protected] [email protected] Nr. Vereinsort Vereinsname Vorsitzende/r Chorleiter/in Chorgattung Gründungsjahr Anschrift Anschrift Kontakte Kontakte 7a Bolanden Männerchor 1848 Dieter Krause Rudolf Brenner GCh 1848 Am Stützenpfad 9 Robert-Schumann-Str.63 67295 Bolanden 67304 Eisenberg Tel.: 06352 / 3384 Tel.: 06357 / 918962 Fax : Fax : Mobil: Mobil: [email protected] [email protected] Bolanden Voices Stephanie Moser Stefan Schwammel GCh Hügelhof 2 Herrwiese 33 67295 Bolanden 67308 Niefernheim Tel.: 06352 / 5847 Tel.: 06355 – 953630 Fax : Fax : Mobil: Mobil: [email protected] [email protected] Bolanden Donnersberger Spatzen Stephanie Moser Silvia Fuhrmann KCh Hügelhof 2 Dannenfelser-Str. -

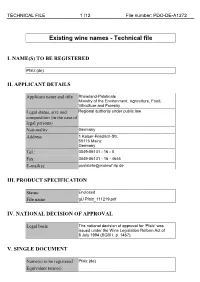

Existing Wine Names - Technical File

TECHNICAL FILE 1 /12 File number: PDO-DE-A1272 Existing wine names - Technical file I. NAME(S) TO BE REGISTERED Pfalz (de) II. APPLICANT DETAILS Applicant name and title Rhineland-Palatinate Ministry of the Environment, Agriculture, Food, Viticulture and Forestry Legal status, size and Regional authority under public law composition (in the case of legal persons) Nationality Germany Address 1 Kaiser-Friedrich-Str. 55116 Mainz Germany Tel.: 0049-06131 - 16 - 0 Fax: 0049-06131 - 16 - 4646 E-mail(s): [email protected] III. PRODUCT SPECIFICATION Status: Enclosed File name gU Pfalz_111219.pdf IV. NATIONAL DECISION OF APPROVAL Legal basis The national decision of approval for ‘Pfalz’ was issued under the Wine Legislation Reform Act of 8 July 1994 (BGBl I, p. 1467). V. SINGLE DOCUMENT Name(s) to be registered Pfalz (de) Equivalent term(s): TECHNICAL FILE 2 /12 File number: PDO-DE-A1272 Traditionally used name: No Legal basis for the Article 118s of Regulation (EC) No 1234/2007 transmission: The present technical file includes amendments(s) adopted according to: Geographical indication PDO - Protected Designation of Origin type: 1. CATEGORIES OF GRAPEVINE PRODUCTS 1. Wine 5. Quality sparkling wine 8. Semi-sparkling wine 2. DESCRIPTION OF THE WINE(S) Analytical characteristics: Description of the wine(s) 2.1. Analytical The analysis values listed below, which must be determined by means of a physical and chemical analysis in accordance with Article 26 of Regulation (EC) No 607/2009, are binding minimum values which must be present in the given wine varieties for use of the designation to be allowed: • Not less than 5.5 % actual alcoholic strength by volume for Beerenauslese etc., or 7 % actual alcoholic strength by volume for quality wine.