Journalisten in Der DDR

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wahrnehmung Und Bewertung Der Arbeit Der Treuhandanstalt

Prof. Dr. Constantin Goschler Marcus Böick, M.A. Ruhr-Universität Bochum Fakultät für Geschichtswissenschaften Historisches Institut Professur für Zeitgeschichte Studie zur Wahrnehmung und Bewertung der Arbeit der Treuhandanstalt im Auftrag des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie Bochum, 9. November 2017 Einleitung 1. Die „Wiederentdeckung“ von Treuhandanstalt und Transformation 3 2. Die „Treuhand“: Eine erinnerungskulturelle „Bad Bank“ des Ostens? 10 3. Zu dieser Studie: Fragestellung, Methodik, Gliederung 15 Erster Teil: Diskursanalyse Die Treuhandanstalt zwischen Kritik, Affirmation und Skandal 18 1. Akteure: Politik, Wissenschaft, Öffentlichkeit, Gesellschaft? 20 1.1 Bundesregierung und Treuhandanstalt: selbstverteidigende Affirmation 20 1.2 Opposition und Gewerkschaften: Strukturpolitik oder Generalkritik? 23 1.3 Medien: tagespolitische Versachlichung und langfristige Skandalisierung 26 1.4 Wissenschaft: Auftragsforschung und Deskription 28 1.5 Ostdeutsche Reflexionen als Desiderat 31 1.6 Autobiographische Retrospektiven 33 1.7 Zwischenfazit: Akteursgruppen und Grundmotive 34 2. Konjunkturen: Phasen und Dynamiken vor und nach 1994 35 2.1 Phase der beschleunigten Etablierung: das Jahr 1990 35 2.2 Phase des konfliktreichen Alltags: die Jahre 1991/92 38 2.3 Phase der Politisierung und Skandalisierung: die Jahre 1993/94 41 2.4 Phase des Vermächtnisstreits: die Jahre nach 1995 bis zur Gegenwart 44 2.5 Zwischenfazit: Phasen und Wandlungsdynamiken 46 3. Themen: Kontroversen und Spannungsfelder 48 3.1 Ursachenzuschreibungen: „DDR-Erbe“ versus Treuhand-Politik 48 3.2 Geschwindigkeiten: „Schocktherapie“ versus „Gradualismus“ 50 3.3 Steuerungslogiken: „Staat/Politik“ versus „Markt/Ökonomie“ 52 3.4 Referenzmodelle: „Übertragung“ versus „Alternativen 53 3.5 Vermächtnisse: „Erfolg“ versus „Scheitern“ 55 3.6 Zwischenfazit: polarisierte Spannungsfelder 57 4. Fazit: Ein „Knotenpunkt“ in der Umbruchsgesellschaft 58 1 Zweiter Teil: Interview- und Umfragestudie Die Treuhand als erinnerungskultureller und biographischer Bezugspunkt 61 1. -

Abooks.De Themenkataloge: Urkunden Und Handschriften

Teilnehmerverzeichnis abooks.de Themenkataloge: Urkunden und Handschriften Versandantiquariat Erich Bürck Senheimer Straße 25 c • D 13465 Berlin Urkunden und Handschriften zählen zu den interessantesten antiquarischen Sammelgebieten. +49 30 2164528 Als Fenster in die Geschichte lassen sie uns für einen Moment eintauchen in historische Räu- [email protected] • www.buerck.com me und machen vergangene Epochen wieder lebendig. Anders als die auf Vervielfältigung angelegten Drucke sind sie zumeist unikale, einzigartige Zeitzeugen – nicht historisch ano- Antiquariat KaraJahn nyme, sondern konkreten Personen, Zeiten, Orten und Kontexten zugeordnet. Inhaber Michael Jahn Motzstraße 25 • D 10777 Berlin Es gibt wohl kaum ein anderes antiquarisches Genre, dessen historischer Quellenwert höher +49 30 2115456 ist als der von Urkunden und Handschriften. Dieser Quellenwert macht sie zu begehrten Ob- [email protected] • www.karajahn.com jekten für die Forschung wie für Sammler. Urkunden sind Rechtsakte, die aber auch vielfältige Versandantiquariat Manuscryptum wirtschafts-, sozial- und kulturgeschichtliche Informationen enthalten. Dr. Ingo Fleisch Kyffhäuserstraße 18 • D 10781 Berlin Der vorliegende Katalog enthält Schriftzeugnisse vom Mittelalter bis in die Gegenwart, aus +49 30 55155674 dem deutschen Reichsgebiet ebenso wie aus den Niederlanden, Belgien, Frankreich, Italien, [email protected] • www.manuscryptum.de Spanien, England, Schottland, Polen, Rumänien, Lettland oder Äthiopien. Neben Kaufverträ- gen, Obligationen, Belehnungen, Ernennungs- und Verleihungsurkunden finden sich Ablässe, Antiquariat Thomas Mertens Alkohol-Konzessionen, Pässe, Tagebücher, Handwerkskundschaften und Pestbriefe, aber auch Winterfeldtstraße 51 • D 10781 Berlin +49 30 2519203 Berichte von Schlachten und Kriegen sowie philosophische und theologische Schriften u.v.m. [email protected] • www.antiquariat-mertens.de Ich wünsche viel Spaß beim Stöbern! Antiquariat Thomas Rezek Dr. -

Andreas Malycha Die SED in Der Ära Honecker Quellen Und Darstellungen Zur Zeitgeschichte

Andreas Malycha Die SED in der Ära Honecker Quellen und Darstellungen zur Zeitgeschichte Herausgegeben vom Institut für Zeitgeschichte Band 102 Andreas Malycha Die SED in der Ära Honecker Machtstrukturen, Entscheidungsmechanismen und Konfliktfelder in der Staatspartei 1971 bis 1989 ISBN 978-3-486-74709-6 E-ISBN 978-3-11-034785-2 ISSN 0481-3545 Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbiblio- grafie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. © 2014 Oldenbourg Wissenschaftsverlag GmbH Rosenheimer Straße 143, 81671 München, Deutschland www.degruyter.com Ein Unternehmen von De Gruyter Einbandgestaltung: hauser lacour Druck und Bindung: Hubert & Co, Göttingen Gedruckt in Deutschland Dieses Papier ist alterungsbeständig nach DIN/ISO 9706. Inhalt Danksagung ..................................................... VII Einführung ...................................................... 1 I. Von Ulbricht zu Honecker..................................... 11 1. Die Machtzentren der SED: Politbüro und Sekretariat des Zentralkomitees .......................................... 11 2. Die Waldsiedlung bei Wandlitz .............................. 20 3. Das Politbüro der späten Ulbricht-Ära ....................... 31 4. Der Abbruch der Wirtschaftsreformen und das Ende der Ära Ulbricht -

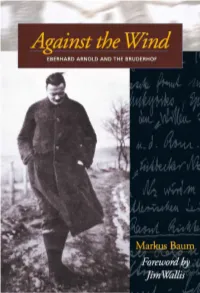

Against the Wind E B E R H a R D a R N O L D a N D T H E B R U D E R H O F

Against the Wind E B E R H A R D A R N O L D A N D T H E B R U D E R H O F Markus Baum Foreword by Jim Wallis Original Title: Stein des Anstosses: Eberhard Arnold 1883–1935 / Markus Baum ©1996 Markus Baum Translated by Eileen Robertshaw Published by Plough Publishing House Walden, New York Robertsbridge, England Elsmore, Australia www.plough.com Copyright © 2015, 1998 by Plough Publishing House All rights reserved Print ISBN: 978-0-87486-953-8 Epub ISBN: 978-0-87486-757-2 Mobi ISBN: 978-0-87486-758-9 Pdf ISBN: 978-0-87486-759-6 The photographs on pages 95, 96, and 98 have been reprinted by permission of Archiv der deutschen Jugendbewegung, Burg Ludwigstein. The photographs on pages 80 and 217 have been reprinted by permission of Archive Photos, New York. Contents Contents—iv Foreword—ix Preface—xi CHAPTER ONE 1 Origins—1 Parental Influence—2 Teenage Antics—4 A Disappointing Confirmation—5 Diversions—6 Decisive Weeks—6 Dedication—7 Initial Consequences—8 A Widening Rift—9 Missionary Zeal—10 The Salvation Army—10 Introduction to the Anabaptists—12 Time Out—13 CHAPTER TWO 14 Without Conviction—14 The Student Christian Movement—14 Halle—16 The Silesian Seminary—18 Growing Responsibility in the SCM—18 Bernhard Kühn and the EvangelicalAlliance Magazine—20 At First Sight—21 Against the Wind Harmony from the Outset—23 Courtship and Engagement—24 CHAPTER THREE 25 Love Letters—25 The Issue of Baptism—26 Breaking with the State Church—29 Exasperated Parents—30 Separation—31 Fundamental Disagreements among SCM Leaders—32 The Pentecostal Movement Begins—33 -

Learning from the Dictatorship? Sport in Divided and Unified Germany German Historical Institute London Bulletin, Vol 41, No

German Historical Institute London BULLETIN ISSN 0269-8552 Jutta Braun: Learning from the Dictatorship? Sport in Divided and Unified Germany German Historical Institute London Bulletin, Vol 41, No. 1 (May 2019), pp50-72 LEARNING FROM THE DICTATORSHIP? SPORT IN DIVIDED AND UNIFIED GERMANY JUTTA BRAUN Public debates on Germany’s internal unity have, for some time, always come around to the fact that after almost thirty years, many East Germans still feel like second-class citizens. 1 Richard Schröder, former civil rights activist and theologian, contributed to the debate by pointing out that many citizens of the German Democratic Republic (GDR) had brought a vague feeling of being second rate with them at the time of unification. This could be seen as a legacy of forty years of permanent competition with the West Germans, who were richer, enjoyed greater freedom, and were internationally more respected. 2 Perhaps it was this notorious feeling of inferiority in the East–West comparison that, in retrospect, turned the GDR’s compet - itive sport into such a fierce battleground, for it was here—and only here—that the East German dictatorship did better, at least in the medal tables, than its West German counterpart. 3 How much defend - ing GDR success in this field had become a political reflex action is shown by Gregor Gysi’s remarks early in the 1990s when, as leader of the Party of Democratic Socialism (PDS), he felt called upon to defend the East German sprinter Katrin Krabbe against accusations of doping. The PDS, successor to the former East German Socialist Trans. -

Stasi State Or Socialist Paradise?

Stasi State or Workers’ Paradise – socialism in the German Democratic Republic and what became of it by Bruni de la Motte & John Green First published in Britain in 2015 Copyright © John Green & Bruni de la Motte Designed by Michal Boncza Printed by ACIP catalogue record for this book is available from the British Library ISBN 978-0-9558228-6-5 Artery Publications, 11 Dorset Road, London W5 4HU Contents Introduction A difficult birth - how the GDR came about A more egalitarian society Social ethos – the community spirit Equal rights for women Childcare Young people Social wage Voluntary work Education A comprehensive system for all age groups The polytechnic principle Economy Workers’ rights Pros and cons of central planning Farming and Co-operatives Public transport Health service Culture, media and sport Freedom and democracy Justice and legal rights Religious freedom The state security services Internationalism and foreign aid The demise of the GDR The fall of the Wall Currency union The Treuhand and the asset-stripping process The so-called old debts The decapitation of the GDR’s intellectual workforce Housing vultures Women – the biggest losers East Germans treated worse than the Nazis Conclusion Notes Bibliography Foreword History is famously written by the victors. Nowhere is that more obvious than in the former communist states of central and eastern Europe. Their successor governments have systematically sought to demonise or even punish any attempt to recognise the social and economic achievements of east European- style socialism, alongside its constantly rehearsed failures and injustices. The more their citizens balk at such a one-sided account of their own lived experiences, the more any honest or remotely sympathetic discussion of the experience of post-war European communism is met with official denunciation and legal bans, from Hungary to Ukraine. -

„ZOV Sportverräter. Spitzenathleten Auf Der Flucht“ Willy-Brandt-Haus Berlin, 22

Pressespiegel zur Ausstellung „ZOV Sportverräter. Spitzenathleten auf der Flucht“ Willy-Brandt-Haus Berlin, 22. Juli bis 28. August 2011 Die kursiv gesetzten Beiträge sind im Pressespiegel enthalten, ein Großteil der Beiträge ist auch online abrufbar. Inhalt Print (national) Der Spiegel, Fahrstuhl in die Freiheit. Über 600 Athleten flüchteten aus der DDR. Den Radsportler Jürgen Kissner plagten im Westen Gewissensbisse, weil er sein Team verlassen hatte. Autor: Jörg Kramer (18.07.2011) Frankfurter Allgemeine Zeitung, Medaille im Pappkarton. Zwei Welten und ein „Eiserner Vorhang“: Die erschütternden Geschichten von „Sportverrätern“ der DDR. Autor: Michael Reinsch http://www.faz.net/artikel/C30956/ddr-sportfluechtlinge-medaille-im-pappkarton-30484200.html (13.08.2011) Süddeutsche Zeitung, Flossen, ein Atlas und 30 Tuben Vaseline. „Spitzenathleten auf der Flucht“: Eine Ausstellung in Berlin erinnert an die mindestens 600 Leistungssportler, die sich aus der DDR absetzten. Autor: Ronny Blaschke (03.08.2011) Die Welt, Freiheit ist der schönste Preis. Über 600 Sportler flüchteten aus der DDR - Axel Mitbauer schwamm dafür sogar 25 Kilometer durch die Ostsee. Autor: Simon Pausch http://www.welt.de/print/welt_kompakt/print_sport/article13501002/Freiheit-ist-der-schoenste- Preis.html (22.07.2011) Bild-Zeitung, 50 Jahre Mauerbau: Ich schwamm durch die Ostsee in den Westen. Autor: Til Biermann http://www.bild.de/news/topics/bau-der-berliner-mauer/ich-schwamm-durch-die-ostsee- 19301090.bild.html Der Tagesspiegel, Sportverräter: Diplomaten auf der Flucht. Autor: Klaus Weise http://www.tagesspiegel.de/sport/diplomaten-auf-der-flucht/4419676.html (22.07.2011) Der Tagesspiegel, Sportverräter: Der Tagesspiegel präsentiert Erinnerungsschau http://www.tagesspiegel.de/sport/der-tagesspiegel-praesentiert-erinnerungsschau/4419678.html (22.07.2011) Berliner Morgenpost, Kein Preis ist so schön wie die Freiheit. -

Sovereignty, Legitimacy and Decolonization in the German Democratic Republic, 1960—1989

Global GDR? Sovereignty, Legitimacy and Decolonization in the German Democratic Republic, 1960—1989 George Bodie School of Slavonic and East European Studies, University College London Thesis submitted for the Degree of Doctor of Philosophy, University College London, September 2019 I, George Bodie, confirm that the work presented in this thesis is my own. Where information has been derived from other sources, I confirm that this has been indicated in the thesis. 1 Abstract In the two decades following its demise, the GDR—in both historical and popular representation—was largely depicted as an isolated, autarchic entity. A recent wave of research into the global Cold War has begun to challenge this assertion, highlighting the GDR’s links to the extra-European world. Such perspectives nevertheless retain some of the older tropes of the isolationist narrative, viewing the GDR’s engagement with these countries through the narrow lens of a search for legitimacy among its own population. This thesis seeks to expand the scope, viewing the GDR’s relations with what was viewed as a “proto-socialist” world in Africa, Asia and Latin America not a simplistic, historically-fixed policy directed toward a domestic audience, but rather as part of an active political project to reshape global relations. GDR elites viewed their state as fundamentally unviable without international integration: once the project for a united Germany was abandoned in the 1960s, the GDR’s global ambitions took on paramount importance. Rather than an attempt to build legitimacy, this turn was rather imagined through the lens of sovereignty; legitimacy was not a concept in GDR elite’s political arsenal, but they did worry about their nation’s sovereignty, and sought to buttress it through engagement with the proto-socialist world. -

Die Transformation Ostdeutschlands Seit 1990

1 Die Transformation Ostdeutschlands seit 1990 ©Bundesstiftung Aufarbeitung, Klaus Mehner, Bild 70_0521_080 Die Transformation Ostdeutschlands seit 1990 Nach der friedlichen Revolution 1989 in der ehemaligen DDR kam es zu einem grundlegenden Systemwechsel. Es wurde eine neue politische, wirtschaftliche, soziale, rechtliche und verwaltungstechnische Struktur eingeführt. Die Transformation stellte beide deutsche Staaten vor große Herausforderungen und hatte tiefgreifende Auswirkungen auf den Alltag und das Leben der Menschen. Bereits vor der Volkskammerwahl im März 1990 gab es Überlegungen für eine Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion. Nach der Wahl begannen die Verhandlungen mit der Regierung unter Lothar de Maizière über deren Realisierung. Beide deutsche Staaten standen unter enormen Druck. Im Januar 1990 verließen etwa 2.000 Ostdeutsche täglich die DDR. Nach der Volkskammerwahl waren es fast 5.000 Ostdeutsche wöchentlich. Diese Wanderungsbewegung war für die Bundesregierung eine große finanzielle und soziale Belastung. Und die ohnehin marode Wirtschaft wurde in der DDR weiter destabilisiert. Mit der am 1. Juli 1990 in Kraft tretenden Währungs-, Wirtschafts- und Sozialunion wurde der Weg zur deutschen Einheit geebnet. Es war der erste Staatsvertrag zwischen der Bundesregierung und der demokratisch gewählten DDR-Regierung. Eine Verschmelzung zweier derart gegensätzlicher Wirtschaftssysteme hatte es noch nie gegeben. Es wurde die D-Mark als alleiniges Zahlungsmittel eingeführt. Für Löhne, Gehälter, Renten, Stipendien, Mieten und Pachten wurde ein Umtauschkurs von eins zu eins festgeschrieben. Auch Sparguthaben wurden eins zu eins umgestellt: für Kinder unter fünfzehn Jahren bis 2.000 Mark, für Erwachsene unter sechzig Jahren bis 4.000 Mark und für ältere Menschen bis 1 2 Die Transformation Ostdeutschlands seit 1990 6.000 Mark. Die übrigen Sparguthaben sollten im Verhältnis zwei zu eins umgestellt werden. -

Gesamt-Inhaltsverzeichnis (Nummern 1 Bis 275)

ROTFUCHS Tribüne für Kommunisten, Sozialisten und andere Linke Gesamt-Inhaltsverzeichnis (Nummern 1 bis 275) Inhalt Leitartikel 1 Geschichte der Arbeiterbewegung / Klassenkampf ���������������������������������������������������������������������������������������������������������� 7 DDR / SED 12 Stimmen aus aller Welt über die DDR ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������28 Die Konterrevolution von 1989/90 ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������31 BRD ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������38 USA ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������49 Sowjetunion / Nachfolgestaaten 55 Großer Vaterländischer Krieg / 8 Mai 1945 / Befreiung ������������������������������������������������������������������������������������������������63 Volksrepublik China ������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������67 -

Moscow and the Angolan Crisis, 1974-1976: a New

COLD WAR INTERNATIONAL HISTORY PROJECT BULLETIN 5 Havana’s Policy in Africa, 1959-76: New Evidence from Cuban Archives by Piero Gleijeses1 cal ploys of a client state—that prevails Frequently the edited lines contained in the United States. Yet it has attracted the remarks of a foreign leader criticiz- The dearth of documents and his- virtually no attention. It is a significant ing his own political allies; thus, to ex- torical context has hampered rigorous lacuna. As a Cuban official told me, plain why half a page had been sani- analysis of Cuba’s intervention in “Cuba’s intervention in Angola cannot tized [Doc. 5], Risquet wrote, “the con- Angola in 1975. Despite the interest be understood without looking at our versation that followed was about in- 2 scholars have shown in the episode, the past.” ternal MPLA matters that [Angolan lack of Cuban documents and the closed Whereas those who publish in the President Agostinho] Neto discussed nature of Cuban society have prevented Bulletin generally use archives that have with [Cuban official Díaz] Argüelles. It them from being able to accurately de- been opened, the Cuban archives I have would be unethical to make them pub- scribe Cuba’s actions. I have gone to used are still closed. This requires, then, lic.”3 In the case of three intelligence Havana six times, for a total of six an explanation of my modus operandi. documents, the sanitized paragraphs months, since 1993 to research Cuban There was no established declassi- would have revealed sources. In other policy toward Africa, and I have gained fication process in Cuba when I began cases the lines (or words) sanitized in- access to the archives of the Central my research. -

UNIVERSITY of CALIFORNIA Los Angeles East

UNIVERSITY OF CALIFORNIA Los Angeles East German Journalists and the Wende: A history of the collapse and transformation of socialist journalism in Germany A dissertation submitted in partial satisfaction of the requirements for the degree Doctor of Philosophy in History by Morgan Morille Schupbach Guzman 2015 ABSTRACT OF THE DISSERTATION East German Journalists and the Wende: A history of the collapse and transformation of socialist journalism in Germany by Morgan Morille Schupbach Guzman Doctor of Philosophy in History University of California, Los Angeles, 2015 Professor David Sabean, Chair This dissertation utilizes archival sources and interviews to examine the transformation of the journalism profession in East Germany from the collapse of the German Democratic Republic (GDR) through the unification of the two German states. During this period of dramatic political and social upheaval, East German journalists navigated the divide between socialist journalism of the GDR and democratic journalism of the Federal Republic. By embedding the history of this professional transformation within a broader narrative of the history of the collapse of communism in Germany and Eastern Europe, this dissertation identifies how the actions of journalists were largely determined by outside forces. Socialist journalism in East Germany was envisioned as a means to use the media to control the public, but in practice the ii model primarily succeeding in controlling the journalists. As a result, the profession was at the mercy of larger social and geo-political tensions and was hampered by persistent and lingering structures of control that delayed the ability of journalists to undertake any substantive efforts of reform. However, once those structures eroded, there was a brief window where journalists were freed to reform the profession, and many envisioned a future for a democratic socialist journalism that embraced journalistic freedoms but held true to socialist principles of equality and social justice.