La Biographie

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

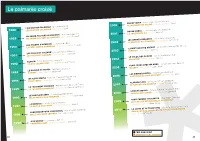

Le Palmarès Croisé

Le palmarès croisé 1988 L’EXPOSITION COLONIALE - Erik Orsenna (Seuil) INGRID CAVEN - Jean-Jacques Schuhl (Gallimard) L’EXPOSITION COLONIALE - Erik Orsenna (Seuil) 2000 ALLAH N’EST PAS OBLIGÉ - Ahmadou Kourouma (Seuil) UN GRAND PAS VERS LE BON DIEU - Jean Vautrin (Grasset) ROUGE BRÉSIL - Jean-Christophe Rufin (Gallimard) 1989 UN GRAND PAS VERS LE BON DIEU - Jean Vautrin (Grasset) 2001 LA JOUEUSE DE GO - Shan Sa (Grasset) LES CHAMPS D’HONNEUR - Jean Rouaud (Minuit) LES OMBRES ERRANTES - Pascal Quignard (Grasset) 1990 LE PETIT PRINCE CANNIBALE - Françoise Lefèvre (Actes Sud) 2002 LA MORT DU ROI TSONGOR - Laurent Gaudé (Actes Sud) 1991 LES FILLES DU CALVAIRE - Pierre Combescot (Grasset) LA MAÎTRESSE DE BRECHT - Jacques-Pierre Amette (Albin Michel) LES FILLES DU CALVAIRE - Pierre Combescot (Grasset) 2003 FARRAGO - Yann Apperry (Grasset) TEXACO - Patrick Chamoiseau (Gallimard) 1992 LE SOLEIL DES SCORTA - Laurent Gaudé (Actes Sud) L’ÎLE DU LÉZARD VERT - Edouardo Manet (Flammarion) 2004 UN SECRET - Philippe Grimbert (Grasset) 1993 LE ROCHER DE TANIOS - Amin Maalouf (Grasset) TROIS JOURS CHEZ MA MÈRE - François Weyergans (Grasset) CANINES - Anne Wiazemsky (Gallimard) 2005 MAGNUS - Sylvie Germain (Albin Michel) 1994 UN ALLER SIMPLE - Didier Van Cauwelaert (Albin Michel) LES BIENVEILLANTES - Jonathan Littell (Gallimard) BELLE-MÈRE - Claude Pujade-Renaud (Actes Sud) 2006 CONTOURS DU JOUR QUI VIENT - Léonora Miano (Plon) LE TESTAMENT FRANÇAIS - Andreï Makine (Mercure de France) 1995 ALABAMA SONG - Gilles Leroy (Mercure de France) LE TESTAMENT FRANÇAIS -

WYDAWCA Koło Naukowe Romanistów Studentów UJ Instytut Filologii Roma Ńskiej Al

WYDAWCA Koło Naukowe Romanistów Studentów UJ Instytut Filologii Roma ńskiej Al. Mickiewicza 9/11 31-120 Kraków e-mail: [email protected] REDAKTOR NACZELNY Luiza Szpatowicz KOREKTA Karolina Czarnecka OPIEKUN NAUKOWY Dr Ewa Andruszko Od redakcji Drogi Czytelniku, Udało si ę wreszcie, wysiłkiem wielu osób, doprowadzi ć do wydania ósmego numeru czaso- pismma studentów Filologii Roma ńskiej UJ Roman , którego temat przewodni brzmi ON ONA ONO. Po raz kolejny mamy zaszczyt i ogromn ą przyjemno ść przedstawi ć Ci artykuły, których autorzy, za co bardzo im dzi ękujemy, w sposób ciekawy i oryginalny zinterpretowali te trzy krótkie słowa. Znaczna cz ęść niniejszego wydania po świ ęcona jest Nagrodzie Goncourtów – wybór polskich studentów, która w 2007 roku obchodziła swój 10 jubileusz i z której jeste śmy bardzo dumni, oraz finalistom i laureatom Prix Goncourt 2007. Pragniemy podzi ękowa ć wszystkim tym, którzy przyczynili si ę do powstania tego numeru, studentom, absolwentom oraz Pani dr Ewie Andruszko – opiekunowi Koła Naukowego Roma- nistów, która, mimo problemów zdrowotnych, zawsze znajduje siły, aby nam pomóc. W ostatnich słowach, chcieliby śmy zach ęci ć wszystkich do współpracy z Romanem oraz Kołem, które aktualnie poszukuje osób mog ących zaj ąć si ę przygotowaniem strony internetowej (zawarto ść jest ju Ŝ gotowa, brakuje tylko profesjonalnej oprawy). Na wszelkie uwagi, rady, zgłoszenia, etc. czekamy pod adresem: [email protected]. A mo Ŝe kto ś ma ju Ŝ pomysł na temat przewodni kolejnego numeru? Redaktor naczelny Luiza Szpatowicz Spis tre ści Luiza Szpatowicz Od redakcji 2 LITERATURA Luiza Szpatowicz Ich dwóch, ona jedna – krótki raport o Nagrodzie Goncourtów 2007 we Francji i w Polsce. -

Le Printemps Du Livre De Cassis La MEVA Hôtel Martin Sauveur - 4 Rue Séverin Icard -13260 Cassis Tél

Printemps du livre Cassis du 30 mai au 2 juin avec la participation de nombreux écrivains : Tahar Ben Jelloun Serge Joncour Régis Wargnier Alexandre Jardin Vanessa Schneider Pierre Palmade Cali Arnaud Le Guerne Pierre Ducrozet Elizabeth Tchoungui Eric Emmanuel Schmitt Laurent Seksik Jean-Jacques Annaud Olivier Pourriol Serge Moati Luciano Melis Rudy Ricciotti Rencontres Littéraires conçues et animées par Patrick POIVRE D’ARVOR et Marc Fourny VENDREDI 31 MAI À 11H30 Cour d’Honneur de la Mairie de Cassis INAUGURATION par Danielle Milon, Maire de Cassis Officier de la Légion d’Honneur Vice-Présidente de la Métropole Aix-Marseille-Provence Vice-Présidente du Conseil Départemental En présence des écrivains invités et de nombreuses personnalités. 11h30 à 12h00 : Jazz avec «Le Trio Tenderly» EXPOSITION D’UNE COLLECTION PRIVÉE DE PEINTURES aux Salles Voûtées de la Mairie des œuvres de Jean Peter TRIPP «Au commencement était le verbe...» du 30 Mai au 10 Juin 2019 inclus Printemps du livre Cassis du 30 mai au 2 juin Le Printemps du Livre de Cassis, créé en 1986 par Danielle Milon, fête ses trente et un ans cette année. Il conjugue littérature, musique, arts plastiques, photographie et cinéma. Cette véritable fête de l’écriture se déclinera cette année encore sur un week-end de quatre jours, pour le week-end de l’Ascension, dans le cadre magique de l’amphithéâtre de la Fondation Camargo. A l’occasion du Printemps du Livre de Cassis, création d’une étiquette spéciale par Nicolas Bontoux Bodin, Château de Fontblanche. Retour en images sur l’édition -

Mode D'emploi 2016

GONCOURT DES LYCEENS MODE D'EMPLOI 2016 Le ministère de L'Education nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche délègue le pilotage pédagogique du Goncourt des lycéens au rectorat de Rennes, et confie l’organisation générale de l'opération à l'association Bruit de Lire. TABLE DES MATIERES • Avant-propos .......................................................................................................................... 3 • Du Prix Goncourt au Goncourt des lycéens .......................................................................... 4 • Intention et objectifs ............................................................................................................... 7 • Public concerné ...................................................................................................................... 8 • Statut de l'élève et rôle de l'enseignant .................................................................................. 9 • Engagements de l’établissement ......................................................................................... 12 • De septembre à novembre : Le Prix Goncourt des lycéens dans la classe ....................................................................... 13 De la lecture à l’expression : les activités Goncourt ............................................................. 15 • Novembre : Des délibérations à deux tours ............................................................................................ 16 • Les Rencontres nationales Goncourt des lycéens de Rennes -

Biographies Et Autobiographies, Memoires

BBIIOOGGRRAAPPHHIIEESS EETT AAUUTTOOBBIIOOGGRRAAPPHHIIEESS,, MMEEMMOOIIRREESS ****** ADULTES BIBLIOTHEQUE COMMUNALE DE GLAND 10 septembre 2013 LES THEMES Afrique Afrique du Sud Aventure / Sport / Voyage Chanson / Musique Chine Cinéma / Théâtre / Danse Deuxième Guerre mondiale Etats-Unis Famille / Couple Femme / Condition féminine Guerre du Vietnam Handicap Histoire Inde Japon Journalisme / Télévision Justice / Affaires judiciaires Littérature Mode Pauvreté Peinture Politique Religion Science Sport Suisse Divers Sous chaque thème, les références sont classées dans l’ordre alphabétique des noms des personnes dont l’ouvrage raconte la vie. AFRIQUE 830.8-3 BLI La ferme africaine / Karen Blixen ; trad. du danois par Yvonne Manceron. - Gallimard, 1990. - (Folio ; 1037) Autobiographie / Kenya 820(73)-3 COO La maison de Sugar Beach : réminiscences d'une enfance en Afrique / Helene Cooper ; trad. de l'anglais par Mathilde Fontanet. - Zoé, 2011. - (Ecrits d'ailleurs). Grand prix des lectrices Elle - document. 896-3 OGO La mère des masques : un dogon raconte / Sékou Ogobara Dolo, propos recueillis par Catherine Clément et Dominique- Antoine Grisoni. - Seuil, 2002 Autobiographie / Mali / Dogons : peuple / Vie quotidienne 820(676.2)-3 MAA Celle qui plante les arbres / Wangari Maathai ; autobiographie trad. de l'anglais (Kenya) par Isabelle Taudière. - J'ai lu, 2011. - (J'ai lu ; 9605. Récit). Grand prix des lectrices Elle et Prix Nobel de la paix. AFRIQUE DU SUD 820(680)-3 COE Scènes de la vie d'un jeune garçon : récit / J.M. Coetzee. - Seuil, 1999 Afrique du Sud / 20e siècle / Apartheid / Autobiographie 820(680)-3 COE Vers l'âge d'homme / J.M. Coetzee ; trad. de l'anglais (Afrique du sud) par Catherine Lauga du Plessis. -

Du Prix Des Lycéens Goncourt

DossierDoossier ded presseprresse La Fnac et le ministère en charge de l’Éducation nationale célèbrent la 27e DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS *Le Prix Goncourt des Lycéens est organisé par le ministère en charge de l’Education nationale et la Fnac, en accord avec l’Académie Goncourt et d’après sa sélection Présentation DU PRIX GONCOURT DES LYCÉENS La Fnac, 1er libraire de France, et le ministère en charge de l’Éducation nationale, avec l’Académie Goncourt, présentent cette année la 27e édition du Prix Goncourt des Lycéens. Véritable vecteur culturel depuis plus d’un quart de siècle, ce Prix unique en France entraîne chaque année plus de 2000 lycéens et leurs équipes pédagogiques dans une aventure littéraire hors norme, placé sous le signe de l’enthousiasme, de la spontanéité et de la transmission culturelle. Par véritable passion voire défi personnel, ces lycéens s’engagent, étudient et défendent avec ferveur, leurs coups de cœur littéraires, en classe avec leurs professeurs, mais également avec les auteurs de la sélection Goncourt, dans le cadre de rencontres régionales organisées par la Fnac et le ministère en charge de l’Education nationale. Sorj CHALANDON # Prix Goncourt des Lycéens 2013 pour « Le quatrième mur ». Extrait de la lettre adressée aux lycéens : Ce prix est de pur cristal, sans calcul ni pression, sans aspérité ni défaut. Votre choix est un honneur. [...] Mais pour vous, c’est maintenant que tout commence. Pendant deux mois, tous avez lu ou parcouru les quinze romans en lice, avec vos propres exigences et vos propres désirs. Vous avez débattu, écouté, appris. -

Anastasia Lester Agency Presents Fiction Back-List Best-Sellers Literary Fiction

ANASTASIA LESTER AGENCY PRESENTS FICTION BACK-LIST BEST-SELLERS LITERARY FICTION Boltanski, Christophe: LA CACHE (THE HIDEOUT) (Stock, August, 2015 344 pages) Movie rights sold! Awarded the Prix Fémina and the Prix des Prix 2015! 80,000 copies sold!!! ! Like Georges Perec’s TALES OF ELLIS ISLAND, this funny and affectionate autobiographical narrative about a man searching for his own identity goes in search of the history of a family that has tried to erase every trace of its own past. ! An elegantly ironic writing style that intertwines descriptions of the characters to a place, as if the author were trying to anchor a rootless family. ! Complex, multi-facetted characters described seriously, but with humor, too. Christophe Boltanski’s journalistic style grants their story factual and historical depth. In a similar vein to Georges Perec, Christophe Boltanski offers readers an extremely moving first novel about the story of his family, Jews who emigrated from Russia to Paris at the turn of the last century. From the massacres of Odessa to their support for the Algerian Liberation Front, the author looks back over almost a century of history, including both World Wars , the Shoah and the Occupation. Upon arriving in France, the Boltanskis move into an apartment on Rue de Grenelle, which they immediately start calling “The Hideout.” At once a refuge and a prison, it protects the family from anti-Semitism while cutting them off from the outside world. The apartment’s complicated layout and many nooks and crannies are like symbols of past suffering endured. Described one by one, each member of the family is shrouded in mystery; between their murky pasts and their multiple identities multiples, they are like pieces of a puzzle that can’t be solved. -

Bulletin Officiel N°8 Du 19 Février 2015

Bulletin officiel n°8 du 19 février 2015 Sommaire Réglementation financière et comptable Régie de recettes et d'avances Habilitation des chefs d'établissements publics locaux d'enseignement à instituer des régies de recettes et des régies d'avances : modification arrêté du 30-12-2014 - J.O. du 30-1-2015 (NOR : MENF1423850A) Enseignements secondaire et supérieur Travaux d'initiative personnelle encadrés Thème pour l'année universitaire 2015-2016 arrêté du 26-1-2015 (NOR : MENS1501031A) BTS Thèmes concernant l’enseignement de culture générale et expression en deuxième année de BTS note de service n° 2015-0003 du 28-1-2015 (NOR : MENS1501627N) Enseignements primaire et secondaire Scolarisation des élèves en situation de handicap Projet personnalisé de scolarisation arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015 (NOR : MENE1502766A) Scolarisation des élèves en situation de handicap Guide d’évaluation des besoins de compensation en matière de scolarisation (GEVA-Sco) arrêté du 6-2-2015 - J.O. du 11-2-2015 (NOR : MENE1502719A) Personnels CHSCT Liste des organisations syndicales habilitées à désigner les représentants du personnel arrêté du 14-1-2015 - J.O. du 25-1-2015 (NOR : MENH1500194A) Tableau d'avancement Inscription et nomination au tableau d’avancement à la hors classe du corps des inspecteurs de l’éducation nationale au titre de l’année 2015 arrêté du 22-1-2015 (NOR : MENH1500078A) Tableau d'avancement Inscription et nomination au tableau d’avancement à la hors-classe du corps des inspecteurs d’académie-inspecteurs pédagogiques régionaux au -

Région Centre

revue de l’association des bibliothécaires de france Bibliothèque(s) 50 MAI 2010 RÉGION CENTRE Éditorial, par Pascal Wagner 1 Sommaire 2 Bibliobrèves 4 Culture et territoire en région Centre, par Jean-Pierre Bouguier 10 La bibliothèque en 8 questions… à Jean-Marie Blas de Roblès, Jean-Marie Laclavetine, Gilles Leroy et Mikaël Ollivier 14 Écrivains dans le Centre, par Élisabeth Dousset 20 De la difficulté de créer des bibliothèques !, par Didier Guilbaud 21 L’Apostrophe ou les défis de Notre-Dame-des-Postes, par Catherine Joliet 26 Une région fière de son patrimoine écrit, par Olivier Morand 29 Le Frrab Centre regarde l’avenir, par Anne Borrel 33 Histoire(s) en région Centre. Des Rendez-vous de l’Histoire aux Cafés historiques, par Hélène Renard 34 Les Bibliothèques virtuelles humanistes actrices de la numérisation du patrimoine écrit, par Marie-Luce Demonet 36 L’enquête Libqual + à l’Université de Tours, par Corinne Touchelay 38 La culture entre BM et VR, par Michelle Devinant 42 Orchestrer les partenariats. Voisinages musicaux à Blois, par Jérôme Vermeille 45 De la marge au Centre, par Emmanuel Porcher 48 Autopsie d’une utopie, par Danye Siguré et Dominique Panchèvre 50 Coopérer : du Loiret au Bénin, par Valérie Bongibault 52 Actualités de l’ABF • Les gens • En bref 56 Hors les murs • Publics spécifiques : de la médiathèque au hors les murs, par Michelle Devinant 58 Reportages • La Défense en mouvement. Les bibliothèques de Marine (3/3) par Jean- François Dubos 61 Espaces et architecture • L’espace architectural de la médiathèque communautaire -

Table of Contents

TABLE OF CONTENTS FICTION............................................................................................ 3 BEST-SELLERS 2012-2013..........................................................................3 HIGHLIGHT SPRING 2013 ........................................................................4 DISCOVERED WRITER...........................................................................11 LITERARY FICTION................................................................................12 NON-FRANCOPHONE AUTHORS .........................................................22 SHORT STORIES.......................................................................................23 DEBUT NOVEL..........................................................................................24 WOMEN WRITING...................................................................................28 CONTEMPORARY TRENDS ...................................................................34 HISTORICAL & BIOGRAPHICAL NOVEL ..........................................39 COMMERCIAL FICTION ........................................................................44 LITERARY CRIME & SUSPENSE NOVELS .........................................52 THRILLERS ...............................................................................................59 SCIENCE-FICTION & FANTASY ...........................................................65 FANTASY FOR YOUNG ADULT ............................................................68 ALL TITLES ................................................................................... -

Prix Goncourt -- Britannica Online Encyclopedia

10/10/2017 Prix Goncourt -- Britannica Online Encyclopedia Prix Goncourt Prix Goncourt, French literary prize, one of the most important in France. It was �rst conceived in 1867 by the brothers Edmond and Jules de Goncourt, authors of Journals, and created in 1903 by a bequest of Edmond that established the Académie Goncourt, a literary society of 10 members (none of whom may also be a member of the Académie Française) whose chief duty is to select the winner. Along with a now-nominal monetary award, the prize confers recognition on the author of an outstanding work of imaginative prose each year; novels are preferred. The prize is awarded each November. Among the writers who have won the Prix Goncourt are Marcel Proust, André Malraux, Elsa Triolet, Simone de Beauvoir, Romain Gary, André Schwarz-Bart, Michel Tournier, and Marguerite Duras. Marie Ndiaye, winner of the 2009 Prix Winners of the Prix Goncourt are listed in the table. Goncourt. Martin Bureau—AFP/Getty Images Prix Goncourt year title author 1903 Force ennemie John-Antoine Nau 1904 La Maternelle Léon Frapié 1905 Les Civilisés Claude Farrère 1906 Dingley, l’illustre écrivain Jérôme and Jean Tharaud 1907 Terres lorraines Emile Moselly 1908 Ecrit sur l’eau Francis de Miomandre 1909 En France Marius-Ary Leblond 1910 De Goupil à Margot Louis Pergaud 1911 Monsieur des Lourdines Alphonse de Chateaubriant 1912 Les Filles de la pluie André Savignon 1913 Le Peuple de la mer Marc Elder 1914 L’Appel du sol Adrien Bertrand https://www.britannica.com/print/article/477413 1/5 10/10/2017 Prix -

BTS / THEMES DE 2Ème ANNEE

ème BTS / THEMES DE 2 ANNEE - Thèmes concernant l'enseignement de culture générale et expression en deuxième année de BTS Le Bulletin officiel n°13 du 26 mars 2015 > Enseignements secondaire et supérieur Thèmes concernant l'enseignement de culture génér ale et expression en deuxième année de section de technicien supérieur en vue de la session 2016 Thème n° 1 - Ces objets qui nous envahissent : objets cultes, culte des objets Nous sommes entourés d'objets de toutes tailles, de toutes origines, de toutes valeurs. Qu'ils aient été fabriqués artisanalement ou industriellement, leur évidence, leur apparente nécessité et leur prolifération nous amènent à nous interroger : quels rapports entretenons - nous avec les objets ? Matérialité de l'objet et modes de pro duction Solides, maniables, pourvus de caractères propres, les objets sont notre création. Ils sont le résultat d'une réflexion qui a pu mener du prototype à la série. Ils sont le fruit d'un travail qui a engagé un choix de forme, un mode d'usinage, un système de commercialisation donnant à la matière première une valeur ajoutée. L'industrie produit et rend accessibles un nombre considérable d'objets. Emblèmes de la société de consommation, ils posent des problèmes de stockage, de recyclage : que faire d es objets inutiles et désuets, des objets cassés ? Le développement du numérique nous libère - t - il de cette invasion ? Jeux, livres, disques tendent à se dématérialiser. Mais ce phénomène nouveau nous affranchit - il de l'objet ou accroît - il, au contraire, no tre besoin de posséder des objets concrets que nous prenons plaisir à voir, sentir, toucher ? Fonctions des objets La majorité des objets qui nous entourent ont une destination précise, clairement identifiable.