Fresha Aflahul Ula NIM 131810401042

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Ornamental Garden Plants of the Guianas Pt. 2

Surinam (Pulle, 1906). 8. Gliricidia Kunth & Endlicher Unarmed, deciduous trees and shrubs. Leaves alternate, petiolate, odd-pinnate, 1- pinnate. Inflorescence an axillary, many-flowered raceme. Flowers papilionaceous; sepals united in a cupuliform, weakly 5-toothed tube; standard petal reflexed; keel incurved, the petals united. Stamens 10; 9 united by the filaments in a tube, 1 free. Fruit dehiscent, flat, narrow; seeds numerous. 1. Gliricidia sepium (Jacquin) Kunth ex Grisebach, Abhandlungen der Akademie der Wissenschaften, Gottingen 7: 52 (1857). MADRE DE CACAO (Surinam); ACACIA DES ANTILLES (French Guiana). Tree to 9 m; branches hairy when young; poisonous. Leaves with 4-8 pairs of leaflets; leaflets elliptical, acuminate, often dark-spotted or -blotched beneath, to 7 x 3 (-4) cm. Inflorescence to 15 cm. Petals pale purplish-pink, c.1.2 cm; standard petal marked with yellow from middle to base. Fruit narrowly oblong, somewhat woody, to 15 x 1.2 cm; seeds up to 11 per fruit. Range: Mexico to South America. Grown as an ornamental in the Botanic Gardens, Georgetown, Guyana (Index Seminum, 1982) and in French Guiana (de Granville, 1985). Grown as a shade tree in Surinam (Ostendorf, 1962). In tropical America this species is often interplanted with coffee and cacao trees to shade them; it is recommended for intensified utilization as a fuelwood for the humid tropics (National Academy of Sciences, 1980; Little, 1983). 9. Pterocarpus Jacquin Unarmed, nearly evergreen trees, sometimes lianas. Leaves alternate, petiolate, odd- pinnate, 1-pinnate; leaflets alternate. Inflorescence an axillary or terminal panicle or raceme. Flowers papilionaceous; sepals united in an unequally 5-toothed tube; standard and wing petals crisped (wavy); keel petals free or nearly so. -

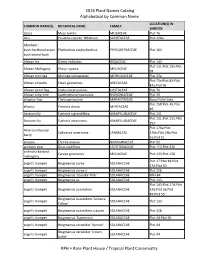

2016 Plant Names Catalog Alphabetical by Common Name

2016 Plant Names Catalog Alphabetical by Common Name LOCATION(S) IN COMMON NAME(S) BOTANICAL NAME FAMILY GARDEN abaca Musa textilis MUSACEAE Plot 76 abiu Pouteria caimito 'Whitman' SAPOTACEAE Plot 128a Abraham- bush:hardhead:scipio- Phyllanthus epiphyllanthus PHYLLANTHACEAE Plot 164 bush:sword-bush African iris Dietes iridioides IRIDACEAE Plot 143 Plot 131:Plot 19a:Plot African Mahogany Khaya nyasica MELIACEAE 58 African moringa Moringa stenopetala MORINGACEAE Plot 32a Plot 71a:Plot 83:Plot African oil palm Elaeis guineensis ARECACEAE 84a:Plot 96 African spiral flag Costus lucanusianus COSTACEAE Plot 76 African tulip-tree Spathodea campanulata BIGNONIACEAE Plot 29 alligator flag Thalia geniculata MARANTACEAE Royal Palm Lake Plot 158:Plot 45:Plot allspice Pimenta dioica MYRTACEAE 46 Amazon lily Eucharis x grandiflora AMARYLLIDACEAE Plot 131 Plot 131:Plot 151:Plot Amazon-lily Eucharis amazonica AMARYLLIDACEAE 152 Plot 176a:Plot American beauty Callicarpa americana LAMIACEAE 176b:Plot 19b:Plot berry 3a:Plot 51 anaqua Ehretia anacua BORAGINACEAE Plot 52 anchovy pear Grias cauliflora LECYTHIDACEAE Plot 112:Plot 32b andiroba:bastard Carapa guianensis MELIACEAE Plot 133:Plot 158 mahogany Plot 17:Plot 18:Plot angel's trumpet Brugmansia aurea SOLANACEAE 27d:Plot 50 angel's trumpet Brugmansia aurea x SOLANACEAE Plot 32b angel's trumpet Brugmansia 'Ecuador Pink' SOLANACEAE RPH-B4 angel's trumpet Brugmansia sp. SOLANACEAE Plot 133 Plot 143:Plot 27d:Plot angel's trumpet Brugmansia suaveolens SOLANACEAE 32b:Plot 3a:Plot 49:Plot 50 Brugmansia suaveolens -

Ground Covers for Florida Homes 1

ENH30 Ground Covers for Florida Homes 1 Robert J. Black2 Ground covers enhance the beauty and spreading shrubs such as shore juniper and dwarf usefulness of a landscape. They create interesting forms of yaupon, firethorn, and carissa. contrasts in texture and color, and are often the most Low-growing shrubs are particularly helpful in areas unifying element in a total planting. where foot traffic is a problem. Mass plantings of perennial flowers such as daylilies make effective The term "ground cover" refers to any plant ground covers that provide color at certain times of material low to the ground that can be used to cover the year. Native plants such as gopher apple, areas where grass will not grow or is not desired. partridge berry, and beach morning glory, have great Ideally, a good ground cover should be evergreen and potential as ground covers and should be encouraged provide a permanent covering. where possible. The practical benefits of ground covers are The growing conditions at the site should be numerous. Some do well in difficult to maintain determined before choosing a ground cover. Light areas such as strips of ground between sidewalks, intensity, drainage, soil and location in the state will drives, or walls. Others provide barriers to foot have marked influence on which plants can be traffic or prevent erosion on steep slopes. Areas of selected. Relatively few ground covers are adapted dense shade where grasses will not perform throughout Florida due to differences in winter adequately may benefit from certain ground covers. temperatures from north to south. Though mild Plant Selection winters do occur throughout the state, tender plants such as creeping charlie and peperomia are not Important considerations in selection of ground recommended outside of south Florida since a freeze covers are: plant type, growing conditions and would kill them. -

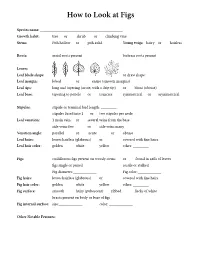

How to Look at Figs

How to Look at Figs Species name: __________________________________________ Growth habit: tree or shrub or climbing vine Stems: Pith hollow or pith solid Young twigs: hairy or hairless Roots: aerial roots present buttress roots present Leaves Leaf blade shape: or draw shape: Leaf margin: lobed or entire (smooth margins) Leaf tips: long and tapering (acute, with a drip tip) or blunt (obtuse) Leaf base: tapering to petiole or truncate symmetrical or asymmetrical Stipules: stipule or terminal bud length: ________ stipules fused into 1 or two stipules per node Leaf venation: 1 main vein or several veins from the base side veins few or side veins many Venation angle: parallel or acute or obtuse Leaf hairs: leaves hairless (glabrous) or covered with fne hairs Leaf hair color: golden white yellow other: ________ Figs cauliforous fgs present on woody stems or found in axils of leaves fgs single or paired sessile or stalked Fig diameter:____________ Fig color:____________ Fig hairs: leaves hairless (glabrous) or covered with fne hairs Fig hair color: golden white yellow other: ________ Fig surface: smooth hairy (pubescent) ribbed fecks of white bracts present on body or base of fgs Fig internal surface: size:____________ color: ____________ Other Notable Features: Characteristics and Taxonomy of Ficus Family: Moraceae Genus Ficus = ~850 species Original publication: Linnaeus, Species Plantarum 2: 1059. 1753 Subgenera and examples of commonly grown species: Subgenus Ficus (~350 species) Africa, Asia, Australasia, Mediterranean Mostly gynodioecious, no bracts among the fowers, free standing trees and shrubs, cauliforous or not, pollination passive Ficus carica L. – common fg Ficus deltoidea Jack – mistletoe fg Subgenus Sycidium (~100 species) Africa, Asia, Australasia Mostly gynodioecious, no bracts among the fowers, free standing trees and shrubs, cauliforous or not, pollination passive Ficus coronata Spin - creek sandpaper fg Ficus fraseri Miq. -

ORIGINAL RESEARCH PAPER Dr. Sreena T. I.* Dr. Sunitha D

PARIPEX - INDIAN JOURNAL OF RESEARCH | Volume - 10 | Issue - 06 |June - 2021 | PRINT ISSN No. 2250 - 1991 | DOI : 10.36106/paripex ORIGINAL RESEARCH PAPER Ayurveda IMPORTANCE OF MORACEAE FAMILY IN KEY WORDS: Moraceae, Vatadi varga, Amradi varga, Ficus AYURVEDA species Post graduate scholar, Department of Dravya guna,Govt. Dhanwanthari Dr. Sreena T. I.* Ayurveda college, Ujjain, M. P., India. *Corresponding Author Dr. Sunitha D HOD & Reader, Department of Dravya guna, Govt. Dhanwanthari Ayurveda Ram College, Ujjain,M. P, India. Moraceae is one of the latex producing family with cosmopolitan distribution. The members of the family is a part of indian tradition,food and medicine. Most of the CT species are trees and shrubs. The family includes well known plants such as fig, banyan, sacred fig or bodhi tree, jackfruit, mulberry, breadfruit etc. The key feature of this family is catkin inflorescence and drupe or sorosis type of fruit. In Ayurvedic classics the members of Moraceae like Udumbar, Aswatha, Vata, Plaksha, Kakodumbarika and Nandi vruksha are explained under Vatadi varga and plants like Panasa, Lakucha and Tootha are explained under Amradi varga by ABSTRA Bavamisra. Panchavalka, Nyagrodadhi gana, Nalpamara etc are commonly using formulations in daily Ayurveda practices, in which the Moraceae members are highlight of this medicinal groups. INTRODUCTION ECONOMIC IMPORTANCE OF FAMILY The Moraceae is often called the ' Mulberry family ' or 'fig 1. Artocarpus heterophyllus(Jack fruit) is known for their family '. The family comprising about 37 to 43 genera and 1000 large fruit and durable wood. The greenish unripe fruit is species. Most are widespread in tropical and subtropical used as vegetable and brown fruit is eaten fresh which is region. -

A Segregated Assessment of Total Carbon Stocks by the Mode of Origin and Ecological Functions of Forests: Implication on Restoration Potential

120 International Forestry Review Vol.19(S4), 2017 A segregated assessment of total carbon stocks by the mode of origin and ecological functions of forests: implication on restoration potential P.R. NEUPANEa,b, A. GAULIa,b, T. MARASENIc, D. KÜBLERa, P. MUNDHENKa, M.V. DANGd and M. KÖHLa aInstitute for World Forestry, University of Hamburg, Germany bFriends of Nature, Nepal cInstitute for Agriculture and the Environment, University of Southern Queensland, Australia dThai Nguyen University, Thai Nguyen, Vietnam Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected] SUMMARY In depth understanding of variation of biomass and carbon pools in different forest ecosystems is crucial for monitoring, reporting and verifica- tion of forest carbon stocks in the context of forest landscape restoration (FLR). The study compares carbon stocks from five carbon pools by the mode of origin (natural vs planted forests) and ecological functions (Special use, Protection and Production forests) of the forests. An intensive forest carbon inventory was conducted in six communes of Dinh Hoa district, Vietnam. Soil organic carbon (SOC) was found to be the largest carbon pool. Mean SOC densities were not significantly different between natural forests and planted forests, but were significantly different among different forest types classified based on ecological functions. When considering the total of all carbon pools, mean carbon densities were neither significantly different between natural and planted forests, nor among Special use, Protection and Production forests. Our study provides evidence that different FLR interventions may provide equivalent potentials for increasing forest carbon stocks. -

Vascular Epiphytic Medicinal Plants As Sources of Therapeutic Agents: Their Ethnopharmacological Uses, Chemical Composition, and Biological Activities

University of Wollongong Research Online Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: Part B Faculty of Science, Medicine and Health 1-1-2020 Vascular epiphytic medicinal plants as sources of therapeutic agents: Their ethnopharmacological uses, chemical composition, and biological activities Ari S. Nugraha Bawon Triatmoko Phurpa Wangchuk Paul A. Keller University of Wollongong, [email protected] Follow this and additional works at: https://ro.uow.edu.au/smhpapers1 Publication Details Citation Nugraha, A. S., Triatmoko, B., Wangchuk, P., & Keller, P. A. (2020). Vascular epiphytic medicinal plants as sources of therapeutic agents: Their ethnopharmacological uses, chemical composition, and biological activities. Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: Part B. Retrieved from https://ro.uow.edu.au/ smhpapers1/1180 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Vascular epiphytic medicinal plants as sources of therapeutic agents: Their ethnopharmacological uses, chemical composition, and biological activities Abstract This is an extensive review on epiphytic plants that have been used traditionally as medicines. It provides information on 185 epiphytes and their traditional medicinal uses, regions where Indigenous people use the plants, parts of the plants used as medicines and their preparation, and their reported phytochemical properties and pharmacological properties aligned with their traditional uses. These epiphytic medicinal plants are able to produce a range of secondary metabolites, including alkaloids, and a total of 842 phytochemicals have been identified ot date. As many as 71 epiphytic medicinal plants were studied for their biological activities, showing promising pharmacological activities, including as anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer agents. -

Ornamental Garden Plants of the Guianas, Part 4

Bromeliaceae Epiphytic or terrestrial. Roots usually present as holdfasts. Leaves spirally arranged, often in a basal rosette or fasciculate, simple, sheathing at the base, entire or spinose- serrate, scaly-lepidote. Inflorescence terminal or lateral, simple or compound, a spike, raceme, panicle, capitulum, or a solitary flower; inflorescence-bracts and flower-bracts usually conspicuous, highly colored. Flowers regular (actinomorphic), mostly bisexual. Sepals 3, free or united. Petals 3, free or united; corolla with or without 2 scale-appendages inside at base. Stamens 6; filaments free, monadelphous, or adnate to corolla. Ovary superior to inferior. Fruit a dry capsule or fleshy berry; sometimes a syncarp (Ananas ). Seeds naked, winged, or comose. Literature: GENERAL: Duval, L. 1990. The Bromeliads. 154 pp. Pacifica, California: Big Bridge Press. Kramer, J. 1965. Bromeliads, The Colorful House Plants. 113 pp. Princeton, New Jersey: D. Van Nostrand Company. Kramer, J. 1981. Bromeliads.179pp. New York: Harper & Row. Padilla, V. 1971. Bromeliads. 134 pp. New York: Crown Publishers. Rauh, W. 1919.Bromeliads for Home, Garden and Greenhouse. 431pp. Poole, Dorset: Blandford Press. Singer, W. 1963. Bromeliads. Garden Journal 13(1): 8-12; 13(2): 57-62; 13(3): 104-108; 13(4): 146- 150. Smith, L.B. and R.J. Downs. 1974. Flora Neotropica, Monograph No.14 (Bromeliaceae): Part 1 (Pitcairnioideae), pp.1-658, New York: Hafner Press; Part 2 (Tillandsioideae), pp.663-1492, New York: Hafner Press; Part 3 (Bromelioideae), pp.1493-2142, Bronx, New York: New York Botanical Garden. Weber, W. 1981. Introduction to the taxonomy of the Bromeliaceae. Journal of the Bromeliad Society 31(1): 11-17; 31(2): 70-75. -

Vascular Epiphytic Medicinal Plants As Sources of Therapeutic Agents: Their Ethnopharmacological Uses, Chemical Composition, and Biological Activities

University of Wollongong Research Online Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: Part B Faculty of Science, Medicine and Health 1-1-2020 Vascular epiphytic medicinal plants as sources of therapeutic agents: Their ethnopharmacological uses, chemical composition, and biological activities Ari S. Nugraha Bawon Triatmoko Phurpa Wangchuk Paul A. Keller University of Wollongong, [email protected] Follow this and additional works at: https://ro.uow.edu.au/smhpapers1 Publication Details Citation Nugraha, A. S., Triatmoko, B., Wangchuk, P., & Keller, P. A. (2020). Vascular epiphytic medicinal plants as sources of therapeutic agents: Their ethnopharmacological uses, chemical composition, and biological activities. Faculty of Science, Medicine and Health - Papers: Part B. Retrieved from https://ro.uow.edu.au/ smhpapers1/1180 Research Online is the open access institutional repository for the University of Wollongong. For further information contact the UOW Library: [email protected] Vascular epiphytic medicinal plants as sources of therapeutic agents: Their ethnopharmacological uses, chemical composition, and biological activities Abstract This is an extensive review on epiphytic plants that have been used traditionally as medicines. It provides information on 185 epiphytes and their traditional medicinal uses, regions where Indigenous people use the plants, parts of the plants used as medicines and their preparation, and their reported phytochemical properties and pharmacological properties aligned with their traditional uses. These epiphytic medicinal plants are able to produce a range of secondary metabolites, including alkaloids, and a total of 842 phytochemicals have been identified ot date. As many as 71 epiphytic medicinal plants were studied for their biological activities, showing promising pharmacological activities, including as anti-inflammatory, antimicrobial, and anticancer agents. -

Download File

A CHECKLIST OF FAUNA AND FLORA IN AND AROUND CHITWAN NATIONAL PARK CHITWAN NATIONAL PARK AND NATIONAL TRUST FOR NATURE CONSERVATION BIODIVERSITY CONSERVATION CENTER Advisor: Naresh Subedi, Ph.D. Narayan Rupakheti Ram Kumar Aryal Research and compilation team: Gopal Bahadur Ghimire Rishi Ranabhat Baburam Lamichhane, Ph.D. Anil Parsai Birendra Gautam Santosh Bhattarai Dr. Aashish Gurung Saneer Lamichhane Dr. Amir Sadaula Pramod Raj Regmi Rishi Ram Subedi & Binod Shrestha Contributors Kiran Rijal, Susmita Shimkhada, Arati Shrestha, Bishnu Bahadur Lama, Harkman Lama, Kapil Pokheral, Bal Bahadur Lama, Tikaram Giri, Tek Bahadur Gurung, Tirtha Lama, Tikaram Tharu, Binod Darai, Deep Chudharay, Omprakash Chaudhary, Ramesh Darai, Basu Bidari and Rajendra Dhami © NTNC-BCC PUBLISHED BY: National Trust for Nature Conservation (NTNC) Biodiversity Conservation Center (BCC) and Chitwan National Park (CNP) SUGGESTED CITATION: NTNC-BCC and CNP (2020). A Checklist of Fauna and Flora in and around Chitwan National Park. Biodiversity Conservation Center, Natioanl Trust for Nature Conservation and Chitwan National Park, Chitwan First Published: 2020 ISBN : 978-9937-0-7365-3 Front cover photo: NTNC/BCC Back cover photo: NTNC/BCC Design & Layout by: Madan Sencury FOREWORD Biodiversity conservation has been given much emphasis in the context of Nepal which can be seen by conservation commitment of Government of Nepal where 23.39% of the country’s land area being officially protected as National Parks, Wildlife Reserves, Conservation Areas, Hunting Reserve and Buffer Zones. Establishment of Chitwan National Park with an area of 952.63 sq. km and buffer zone having 729.37 sq. km in 1973 A.D after recognizing its unique ecosystems of international significance acts as a milestone in biodiversity conservation in Nepal. -

Ficus(Fig) Species in Nepal: a Review of Diversity and Indigenous Uses Abstract Ficus (Fig) Species Have a Wide Range of Distribution and Uses in Nepal

Ficus(Fig) species in Nepal: a review of diversity and indigenous uses Abstract Ficus (fig) species have a wide range of distribution and uses in Nepal. Of the 36 Ficus species native to Nepal, 21 are indigenously used as food, fodder, fuel wood, vegetable, medicine, etc. and some are used religeously in Nepal, and 10 in the closer study area. Ficus religiosa (Pipal), F. benghalensis (Bar), F. benjamina (Sami), F. racemosa (Dumri), especially have a high religious value for both Hindus and Buddhists and are deemed sacred. The indigenous use as medicine is very important. F. benghalensis (Bar) was found as the medicinally most important species , used to treat 22 ailments. Key words: Ficus, Nepal, traditional use, biodiversity Ethnobotany of Ficus (Fig) species in Nepal Ficus (Fig) species in Nepal: a review of diversity and indigenous uses Ripu M. Kunwar1* & Rainer W. Bussmann2 1P.O. Box. No. 19225, Kathmandu, Nepal (email: [email protected]) 2Harold L. Lyon Arboretum, University of Hawaii at Manoa, USA (email: [email protected]) *corresponding author [[Abstract]] Ficus (fig) species have a wide range of distribution and uses in Nepal. Of the 36 Ficus species native to Nepal, 21 are indigenously used as food, fodder, fuel wood, vegetable, medicine, etc. and some are used religeously in Nepal, and 10 in the closer study area. Ficus religiosa (Pipal), F. benghalensis (Bar), F. benjamina (Sami), F. racemosa (Dumri), especially have a high religious value for both Hindus and Buddhists and are deemed sacred. The indigenous use as medicine is very important. F. benghalensis (Bar) was found as the medicinally most important species , used to treat 22 ailments. -

Icrafpay 2018

Volume 11 ● Supplement 2018 Indexed in SCOPUS NAAS Rating: 4.55 ICRAFPAY 2018 International Conference On Recent Advances and Future International Journal of Perspectives in Ayurveda and Yoga 08th-09th April, 2018 Green Pharmacy • Volume 11 • Supplement 2018 • Pages 1-67 Organized By Rajiv Gandhi South Campus Barkachha, Mirzapur 231001 Banaras Hindu University Special Online Issue Dr. Dev Nath Singh Gautam Convener Study of physiological variation in serum insulin level and blood glucose level (fasting blood sugar and post prandial blood sugar) among young healthy individuals with special reference to Deha Prakriti Abha Singh1, Girish Singh2, N. S. Tripathi1 1Department of Kriya Sharir, Faculty of Ayurveda, Institute of Medical Science, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India, 2Department of Community Medicine, Division of Biostatics, Institute of Medical Science, Banaras Hindu University, Varanasi, Uttar Pradesh, India RESEARCH ARTICLE Abstract Prakriti is the nature, behavior, or psychosomatic constitution of an individual. It represents the doshic state of individual. Prakriti is an important tool which can affect the line of treatment/management, prognosis, diagnosis, and occurrence of the disease. Diabetes mellitus is a non-communicable, long-term metabolic disorder. Prakriti of an individual and their health along with occurrence, treatment/management as well as prognosis of a disease has a close relationship. Keeping these facts in the mind, such study has been designed to find possible relationship between level of insulin and blood glucose level in different prakriti persons. A total of 89 volunteers were registered for the purpose of the study having age group between 18 and 30 years. Prakriti was determined by pro forma designed for the same, based on Ayurvedic classics.