Oebalus 10, 2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Rough Guide to Naples & the Amalfi Coast

HEK=> =K?:;I J>;HEK=>=K?:;je CVeaZh i]Z6bVaÒ8dVhi D7FB;IJ>;7C7B<?9E7IJ 7ZcZkZcid BdcYgV\dcZ 8{ejV HVc<^dg\^d 8VhZgiV HVciÉ6\ViV YZaHVcc^d YZ^<di^ HVciVBVg^V 8{ejVKiZgZ 8VhiZaKdaijgcd 8VhVaY^ Eg^cX^eZ 6g^Zcod / AV\dY^EVig^V BVg^\a^Vcd 6kZaa^cd 9WfeZ_Y^_de CdaV 8jbV CVeaZh AV\dY^;jhVgd Edoojda^ BiKZhjk^jh BZgXVidHVcHZkZg^cd EgX^YV :gXdaVcd Fecf[__ >hX]^V EdbeZ^ >hX]^V IdggZ6ccjco^ViV 8VhiZaaVbbVgZY^HiVW^V 7Vnd[CVeaZh GVkZaad HdggZcid Edh^iVcd HVaZgcd 6bVa[^ 8{eg^ <ja[d[HVaZgcd 6cVX{eg^ 8{eg^ CVeaZh I]Z8Vbe^;aZ\gZ^ Hdji]d[CVeaZh I]Z6bVa[^8dVhi I]Z^haVcYh LN Cdgi]d[CVeaZh FW[ijkc About this book Rough Guides are designed to be good to read and easy to use. The book is divided into the following sections, and you should be able to find whatever you need in one of them. The introductory colour section is designed to give you a feel for Naples and the Amalfi Coast, suggesting when to go and what not to miss, and includes a full list of contents. Then comes basics, for pre-departure information and other practicalities. The guide chapters cover the region in depth, each starting with a highlights panel, introduction and a map to help you plan your route. Contexts fills you in on history, books and film while individual colour sections introduce Neapolitan cuisine and performance. Language gives you an extensive menu reader and enough Italian to get by. 9 781843 537144 ISBN 978-1-84353-714-4 The book concludes with all the small print, including details of how to send in updates and corrections, and a comprehensive index. -

CAPRI È...A Place of Dream. (Pdf 2,4

Posizione geografica Geographical position · Geografische Lage · Posición geográfica · Situation géographique Fra i paralleli 40°30’40” e 40°30’48”N. Fra i meridiani 14°11’54” e 14°16’19” Est di Greenwich Superficie Capri: ettari 400 Anacapri: ettari 636 Altezza massima è m. 589 Capri Giro dell’isola … 9 miglia Clima Clima temperato tipicamente mediterraneo con inverno mite e piovoso ed estate asciutta Between parallels Zwischen den Entre los paralelos Entre les paralleles 40°30’40” and 40°30’48” Breitenkreisen 40°30’40” 40°30’40”N 40°30’40” et 40°30’48” N N and meridians und 40°30’48” N Entre los meridianos Entre les méridiens 14°11’54” and 14°16’19” E Zwischen den 14°11’54” y 14°16’19” 14e11‘54” et 14e16’19“ Area Längenkreisen 14°11’54” Este de Greenwich Est de Greenwich Capri: 988 acres und 14°16’19” östl. von Superficie Surface Anacapri: 1572 acres Greenwich Capri: 400 hectáreas; Capri: 400 ha Maximum height Fläche Anacapri: 636 hectáreas Anacapri: 636 ha 1,920 feet Capri: 400 Hektar Altura máxima Hauter maximum Distances in sea miles Anacapri: 636 Hektar 589 m. m. 589 from: Naples 17; Sorrento Gesamtoberfläche Distancias en millas Distances en milles 7,7; Castellammare 13; 1036 Hektar Höchste marinas marins Amalfi 17,5; Salerno 25; Erhebung über den Nápoles 17; Sorrento 7,7; Naples 17; Sorrento 7,7; lschia 16; Positano 11 Meeresspiegel: 589 Castellammare 13; Castellammare 13; Amalfi Distance round the Entfernung der einzelnen Amalfi 17,5; Salerno 25; 17,5 Salerno 25; lschia A Place of Dream island Orte von Capri, in Ischia 16; Positano 11 16; Positano 11 9 miles Seemeilen ausgedrükt: Vuelta a la isla por mar Tour de l’ île par mer Climate Neapel 17, Sorrento 7,7; 9 millas 9 milles Typical moderate Castellammare 13; Amalfi Clima Climat Mediterranean climate 17,5; Salerno 25; lschia templado típicamente Climat tempéré with mild and rainy 16; Positano 11 mediterráneo con typiquement Regione Campania Assessorato al Turismo e ai Beni Culturali winters and dry summers. -

Anacapri Capri

Informaciones turisticas Informaciones turísticas Oficina de objetos perdidos Oficina de Turismo Azienda Autonoma Cura CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 Soggiorno e Turismo Isola di Capri CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 Correos, telégrafos www.capritourism.com · www.infocapri.mobi CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 [email protected] 081 8377229 ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 A B C D E F G Info point CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 Deposito bagagli Marina Grande-Harbour · 081 8370634 CAPRI · Via Acquaviva ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 Municipio Porte Transporte bultos a mano CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 Grotta Azzurra Punta ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Cooperativa Portuali Capresi del Capo Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 Medical Assistance Punta dell’Arcera Hospital “G. Capilupi” Empresas de Navegación Piazza Marinai d’Italia Grotta ANACAPRI · Via Provinciale, 2 · 081 838 1205 Aliscafi SNAV · 081 8377577 Bagni della Ricotta CAREMAR · 081 8370700 di Tiberio Villa Lysis Monte Tiberio Emergencia sanitaria ·118 335 Guardia médica nocturna y días festivos Consorzio Linee Marittime Partenopee Villa Fersen Grotta Villa Jovis CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 081 8370819/8376995 v Palazzo del Bove Marino o i Damecuta p Chiesa a a ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 -

CARLO EBANISTA Giobbe Ruocco E La Chiesa Di San Costanzo

! " "" ' R % & O( ) P+ GIOBBE R UOCCO , CAPRI, LA STORIA ATTI DEL CONVEGNO DI STUDI (CAPRI, 23-24 NOVEMBRE 2007) A CURA DI EDUARDO F EDERICO Copyright © 2009 OEBALUS Via San Costanzo, 8 - 80073 Capri (NA) www.oebalus.org - [email protected] ISBN 978-88-89097-13-7 SOMMARIO INTRODUZIONE ......................................................................................................... 7 GIOVANNI VITOLO Giobbe Ruocco e la storiografia napoletana del suo tempo ............................... 15 ENZO DI TUCCI Giobbe Ruocco: il coraggio delle idee ............................................................... 27 ANGELO RUSSI Giobbe Ruocco a San Severo (1922-1926) ......................................................... 55 ALBERTO G. W HITE Giobbe Ruocco a Capri fra insegnamento e impegno civile ..................................... 93 AMALIA G ALDI Questioni storiografiche e non intorno al culto di san Costanzo di Capri ......... 97 ROSALBA DI MEGLIO Giobbe Ruocco e la storiografia sugli Ordini mendicanti in Italia meridionale .. 115 EDUARDO F EDERICO L’antichità isolata e inopportuna di Giobbe Ruocco ........................................ 131 LORENZO TERZI Giobbe Ruocco e l’archivistica ......................................................................... 147 GIOVANNI S CHETTINO Un’inedita trascrizione di Giobbe Ruocco ....................................................... 165 ALBERTO G. W HITE La polemica sul restauro di Castelnuovo ........................................................ -

Anacapri Capri

Bureau des objects trouvés Informations CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 Postes, Telegraphs Syndicat d’Initiative CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 www.capritourism.com · ·www.infocapri.mobi 081 8377229 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 [email protected] Consigne Info point CAPRI · Via Acquaviva CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 A B C D E F G Marina Grande-Porto · 081 8370634 Transport de colis ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 Mairie Cooperativa Portuali Capresi CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Societé de Navigation du Golfe Hôpital “G. Capilupi” Piazza Marinai d’Italia Punta ANACAPRI · Via Provinciale, 2 · 081 838 1205 Aliscafi SNAV · 081 8377577 Grotta Azzurra del Capo Urgence sanitaire 118 CAREMAR · 081 8370700 Poste de secours, service de nuit et jours féeriés Punta dell’Arcera Consorzio Linee Marittime Partenopee Grotta CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 081 8370819/8376995 Bagni della Ricotta ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 Aliscafi Alilauro Gruson · 081 8370819/8376995 di Tiberio Villa Lysis Monte Tiberio Fersen 335 Commissariat de Police Navigazione Libera del Golfo · 081 8370819 Villa Grotta Villa Jovis Via Roma, 70 · 081 8374211 · 113 Neapolis · 081 8377577 v del Bove Marino o i Damecuta Palazzo p a Chiesa Carabiniers a Metrò del Mare · 199600700 G a Mare S. -

First-Mag.Pdf Default.Pdf

Se la storia dei viaggi è, almeno all'inizio, storia delle sco- perte geografiche e antropologiche, una sua fonte primaria e un suo luogo privilegiato è lo studio delle antichità fossili, che pure è oggetto di indagine e materia della paletnologia. Crocevia e luogo di ricerche è stata l'isola di Capri. Alle anti- chità storiche e preistoriche di Capri sono state dedicate numerose e attente ricerche, sia per il punto di partenza, i ritrovamenti, le scoperte e i conseguenti dibattiti della scienza positivista di fine Ottocento, sia per il punto d'arri- vo, la fondazione del Museo paleontologico del Centro Caprense Ignazio Cerio". Tra quel punto di partenza e que- sto punto d'arrivo si stende l'affascinante storia delle scoper- te geologiche e paleontologiche a Capri, un vasto e ricco dominio ancora in esplorazione, che costituisce una specie di tessuto connettivo dell'isola, e che ancora oggi studiosi di Qui a sinistra, il ritratto di Ignazio Cerio, medico e naturalista che fece le prime scoperte paleontologiche nell'isola di Capri. A destra, i famosissimi Faraglioni varie nazionalità continuano a percorrere. Quello che colpi- sce nella storia di Capri è la sua ricchezza storico-paletnolo- gica. Un itinerario da proporre in questo senso avrebbe un suo fondamento scientifico: un viaggio nei territori nascosti e umbratili della preistoria caprese si può fare non solo cono- scendo le reali basi di partenza storiche, ma ancor più tenen- do conto della peculiarità di Capri come isola stratificata, dagli ampi orizzonti, affascinante e complessa. Nell'età del positivismo scientifico, verso la metà dell'Ottocento, l'isola ha rappresentato un vero e proprio epicentro di studi e di ricerche, un laboratorio a cielo aperto. -

I Origine Calcarea, Capri L'isola Mediterranea Che Ha Visto Nel Tempo Transitare Intellettuali, Artisti E Scrittori, Tutti

CAPRI Il Comune di Capri dà il nome all’isola che comprende i comuni di Capri e di Anacapri. L’isola azzurra è il naturale prolungamento della penisola sorrentina, le rocce chiare dei Faraglioni sembrano essersi staccate dalla Baia di Ieranto e aver preso il largo, la comune natura carsica ne è testimonianza. Capri ha ispirato scrittori, poeti e registi che l’hanno scelta come location dei loro film. Una combinazione di natura, cultura e mondanità, intorno ad un mare che va dal blu al turchese dell’animata piazzetta e dei locali circostanti che fanno di Capri una meta irrinunciabile. Caratteristici di Capri sono i celebri Faraglioni, tre piccoli isolotti rocciosi a poca distanza dalla riva che creano un effetto scenografico e paesaggistico; ad essi sono stati attribuiti anche dei nomi per distinguerli: Stella per quello attaccato alla terraferma, Faraglione di Mezzo per quello frapposto agli altri due e Faraglione di Fuori (o Scopolo) per quello più lontano dall'isola[1]. Controversa è la questione etimologica. Le due ipotesi più accreditate sono quella latina di “Capreae” (capre), per la fauna predominante costituita da capre selvatiche, e quella greca di “Kapros” (cinghiale), del quale sono rinvenuti numerosi avanzi fossili. L’isola fu anche chiamata insula Telonis dal nome di Telone che, secondo Virgilio, era re dell’isola prima che Enea venisse in Italia. Capri offre tra gli itinerari più affascinanti, quello che conduce alla scoperta delle antiche ville, in origine dodici, volute da Augusto e Tiberio, ognuna delle quali, secondo la tradizione, fu dedicata ad una divinità dell’Olimpo. È proprio agli imperatori romani, infatti, che è legata la fama dei due comuni dell’isola, Capri e di Anacapri. -

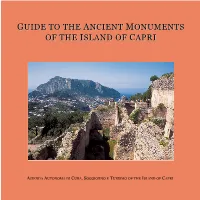

Guide to the Ancient Monuments of the Island of Capri

GGUIDEUIDE TOTO THETHE AANCIENTNCIENT MMONUMENTSONUMENTS OFOF THETHE IISLANDSLAND OFOF CCAPRIAPRI AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO OF THE ISLAND OF CAPRI Index 2 History 6 Grotta delle Felci 7 Muro greco 7 Scala fenicia 8 Palazzo a Mare 10 Villa di Damecuta 12 Villa Jovis Villa Jovis. 15 Villa di Gradola - Grotta Azzurra 16 Grottoes and nymphaea 16 Grotta di Matermania 17 Grotta del Castiglione 17 Grotta dell’Arsenale 18 Detailed studies 19 Museums and libraries For up-to-date information on monument opening hours and itineraries, please contact Information Offices of Azienda Autonoma di Cura, Soggiorno e Turismo of the Island of Capri: Capri, piazza Umberto I - tel. +39 0818370686 Villa di Damecuta. Marina Grande, banchina del Porto - tel. +39 0818370634 Anacapri, via Giuseppe Orlandi - tel +39 0818371524 www.capritourism.com Guide produced by OEBALUS ASSOCIAZIONE CULTURALE ONLUS Via San Costanzo, 8 - Capri www.oebalus.org with the collaboration of SOPRINTENDENZA ARCHEOLOGICA DELLE PROVINCE DI NAPOLI E CASERTA Ufficio scavi Capri, via Certosa - Capri tel. +39 0818370381 Texts by EDUARDO FEDERICO (history) Grotta di Matermania. ROBERTA BELLI (archaeology) CLAUDIO GIARDINO (Grotta delle Felci) Photographs by MARCO AMITRANO UMBERTO D’ANIELLO (page 1) MIMMO JODICE (back cover) Co-ordination ELIO SICA Translations by QUADRIVIO Printed by Scala fenicia. SAMA Via Masullo I traversa, 10 - Quarto (NA) www.samacolors.com GUIDE TO THE ANCIENT MONUMENTS OF THE ISLAND OF CAPRI AZIENDA AUTONOMA DI CURA, SOGGIORNO E TURISMO OF THE ISLAND OF CAPRI History Although rather poorly document- independent island history. ed by ancient authors, the history The history of Capri between the of Capri involves many characters 4th millennium BC and the 8th cen- of notable importance. -

Itinerario Realtà Aumentata 1

Itinerario Realtà Aumentata 1 Tappe 1 Certosa San Giacomo 5 Villa Lysis / Fersen 2 Giardini di Augusto 6 pos san luigi 3 Museo Ignazio Cerio 7 Posillipo 1 4 Villa Jovis Info Tappe Distanza Fotografa il QrCode per accedere alla versione 7 0.00 Km Mobile navigabile dell'itinerario Tappa 1 Certosa San Giacomo Capri / Luoghi da visitare - Chiese La Real Certosa di San Giacomo fu fondata nel 1371 per volontà di Giovanna I d’Angiò, che nel 1373 già disponeva l’invio dei primi Padri sull’Isola, ed è il risultato delle varie stratificazioni e modifiche, realizzate a partire dalla metà del XVI secolo, che tuttavia non hanno alterato l’originaria struttura in conci di tufo intonacati e volte estradossate, caratteristica dell’architettura mediterranea, frequente a Capri e nella zona costiera. Impropriamente adibita dopo il 1808 a Caserma, a Ospizio per Invalidi e dal 1860 al 1898 a sede della “V Compagnia di Disciplina”, destinazione ultima di anarchici e militari di cattiva condotta. A partire dal 1830 è stata oggetto di rilevanti restauri che hanno restituito al complesso un aspetto abbastanza rispettoso dell’originario modulo certosino. La trecentesca Chiesa, a navata unica e volte a crociera, conserva la lunetta affrescata sul portale da Niccolò di Tommaso tra il 1371 e il 1374 e, all’ interno, i resti degli affreschi e dei dipinti eseguiti tra la fine del secolo XVII e l’inizio del XVIII, ma è priva del corredo liturgico, custodito nella Chiesa di Santo Stefano a seguito della soppressione degli Ordini religiosi. Il Chiostro Piccolo, anch’esso -

Casa Orlandi Ad Anacapri

Da “casa della Badessa” a laboratorio di cultura: Casa Orlandi ad Anacapri Divenuta dal 2000 Centro Internazionale per la Cultura Scientifica della Federico II, Casa Orlandi ben si presta a scandire la storia della stratificazione costruttiva di un habitat privato con prerogative sociali e a delineare, nel contempo, la vicenda insediativa di Anacapri, il “rifugio e- stremo” dell’isola azzurra. Le ricerche condotte da Gaetana Cantone 852 dimostrano, infatti, come Casa Orlandi, posta a saldatura tra due contrade, Timpone e le Boffe, tragga origine dalla trasformazione settecentesca di alcuni comodi rurali situati in località “Sellaorta”, accosto, cioè, al sito dove le Teresiane di Anaca- pri avevano avviato, negli ultimi decenni del XVII secolo, una vasta opera di trasformazione di al- cuni beni a loro benevolmente ceduti dalla famiglia Ariviello e adattati, per la generosità dei dona- tori, a conservatorio di religiose 853 . Presto, grazie alla iniziativa di suor Serafina di Dio 854 - la qua- le col complesso del Salvatore a Capri aveva già dato vita ad una struttura monastica saldamente 852 Mi riferisco agli studi pubblicati in G. CANTONE , B. FIORENTINO , G. SARNELL A, Capri la città e la terra , E. S. I., Napoli, 1982, con particolare riguardo al capitolo “La terra di Anacapri”, pp. 243-318, G. C ANTONE , I. PROZZIL- LO , Ville, palazzi, grandi dimore , Electa, Napoli 1994, il capitolo“Dalla casa alla villa”, nonché il saggio specifico, Ca- sa Orlandi e lo “Stile di Capri” , in G. CANTONE , A. PINTO , Villa Orlandi Anacapri , Fridericiana Editrice Universitaria, Napoli, 2000, in cui il tema di casa Orlandi viene analizzato con tutte le relazioni al contesto di Anacapri ed ai temi e ai modelli della casa caprese rivisitati e riproposti da Edwin Cerio. -

Anacapri Capri

Informazioni utili Azienda Autonoma Cura Soggiorno Ufficio oggetti smarriti e Turismo Isola di Capri CAPRI · 081 8386203 · ANACAPRI · 081 8387220 CAPRI · Piazzetta Ignazio Cerio 11 Poste, Telegrafo www.capritourism.com · ·www.infocapri.mobi CAPRI · Via Roma, 50 · 081 9785211 081 8370424 · 8375308 · Fax 081 8370918 MARINA GRANDE · Via Prov.le M. Grande, 152 [email protected] 081 8377229 B C D E G Info point ANACAPRI · Viale De Tommaso, 8 · 081 8371015 A F CAPRI · Piazza Umberto I · 081 8370686 Deposito bagagli Marina Grande-Porto · 081 8370634 CAPRI · Via Acquaviva ANACAPRI · Via G. Orlandi 59 · 081 8371524 MARINA GRANDE · Via C. Colombo, 10 · 081 8374575 Facchinaggio, trasporto colli a mano Municipio CO.FA.CA. · Piazza Martiri d’Ungheria · 081 8370179 CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081.838.6111 Grotta Azzurra Punta Cooperativa Portuali Capresi del Capo ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8387111 Via Marina Grande, 270 · 081 8370896 Ospedale “G. Capilupi” · Via Provinciale, 2 Società di navigazione del Golfo Punta dell’Arcera Grotta 081 838 1205 Piazza Marinai d’Italia Bagni della Ricotta Emergenza sanitaria 118 Aliscafi SNAV · 081 8377577 · CAREMAR di Tiberio Villa Lysis Monte Tiberio Fersen 335 Guardia Medica notturna e festiva 081 8370700 Villa Grotta Villa Jovis CAPRI · Piazza Umberto I, 9 · 081 8375716/8381238 Consorzio Linee Marittime Partenopee v Damecuta Palazzo del Bove Marino o i p Chiesa ANACAPRI · Via Caprile, 30 · 081 8381240 a a Mare a 081 8370819/8376995 G C S. Maria r DAMECUTA o o L del Soccorso Polizia · Commissariato -

The 'Red Gold'

JANUARY 2017 THE MONTHLY GUIDE TO WHERE NAPLES COAST&ISLANDS PROJECT IS ENDORSED BY RECOMMENDED BY YOUR CONCIERGE THE ‘RED GOLD’ The fascinating history of coral EPIPHANY IN NAPLES Between sacred and profane ALL YOU CAN DO IN THE CITY SHOPPING | DINING | ENTERTAINMENT | MUSEUMS&ATTRACTIONS Client - McAG Type Area - N/G Initials - GR Outlet - La Reggia Bleed - 3 mm Scale - 100 Ad Type - Press Date - 19–12–2016 Effective DPI - 300 Publication - Where Naples File Name - GL1185_12_AW16_LaReggia_Press_WhereNaples_207x277mm_AW2 Size - 207x277mm 01.17 CONTENTS The Plan The Guide Let's get started The best of Naples, Coast & Islands 2 Editor’s Note 30 4 Hot Dates 16 SHOPPING The hottest dates in January Major shopping areas and our to make your stay in Naples an unforgettable experience choice of the best specialty stores 24 DINING Top restaurants and pizzerias recommended by Where 30 ENTERTAINMENT How to enjoy your stay in 9 Sightseeing Naples and on the Coast & Islands ‘Born in Naples’ Annapatrizia Settembre’s solo exhibition. In partnership with Where Naples 35 MUSEUMS & 10 ATTRACTIONS Also inside Main museum attractions and must-see exhibitions in the city 48 Fashion Outlet and on the Coast & Islands Campania outlet suggested by Where. Shopping. A complete 35 shopping, entertainment and 43 ESSENTIALS relax experience Tips for getting around in Naples, Pompeii, Herculaneum, Oplonti and on the Coast&Islands MAP PAGE 44 ON THE COVER Table taken from 'Agata Where Now Smeralda'. Text and illustrations by Letizia 3 NAPLES HOW YOU SAW IT… IN 14 NEAPOLITAN CUISINE Galli, Editor Franco Cosimo Panini 2016 A journey through Neapolitan Tripadvisor’s ranking of the most culture, entirely built on flavors.