Documento 04 – Relazione Paesaggistica

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

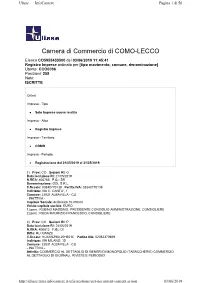

Camera Di Commercio Di COMO-LECCO

Ulisse — InfoCamere Pagina 1 di 56 Camera di Commercio di COMO-LECCO Elenco CO5955433500 del 03/06/2019 11:45:41 Registro Imprese ordinato per [tipo movimento, comune, denominazione] Utente: CCO0096 Posizioni: 258 Note: ISCRITTE Criteri: Impresa - Tipo Solo Imprese nuove iscritte Impresa - Albo Registro Imprese Impresa - Territorio COMO Impresa - Periodo Registrazione dal 01/05/2019 al 31/05/2019. 1) Prov: CO Sezioni RI: O Data iscrizione RI: 21/05/2019 N.REA: 400765 F.G.: SR Denominazione: GDL S.R.L. C.fiscale: 03840770139 Partita IVA: 03840770139 Indirizzo: VIA C. CANTU', 1 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Capitale Sociale: deliberato 10.000,00 Valuta capitale sociale: EURO 1) pers.: RUBINO MASSIMO, PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE, CONSIGLIERE 2) pers.: RODA MAURIZIO FRANCESCO, CONSIGLIERE 2) Prov: CO Sezioni RI: P Data iscrizione RI: 24/05/2019 N.REA: 400812 F.G.: DI Ditta: HU XIANZE C.fiscale: HUXXNZ96L20H501C Partita IVA: 02062370669 Indirizzo: VIA MILANO, 15 Comune: 22031 ALBAVILLA - CO - INATTIVA - Attività: COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GENERI DI MONOPOLIO (TABACCHERIE) COMMERCIO AL DETTAGLIO DI GIORNALI, RIVISTE E PERIODICI http://ulisse.intra.infocamere.it/ulis/gestione/get -document -content.action 03/ 06/ 2019 Ulisse — InfoCamere Pagina 2 di 56 1) pers.: HU XIANZE, TITOLARE FIRMATARIO 3) Prov: CO Sezioni RI: P - A Data iscrizione RI: 23/05/2019 N.REA: 400781 F.G.: DI Ditta: POLETTI GIORGIO C.fiscale: PLTGRG71T21C933L Partita IVA: 03838110132 Indirizzo: VIA ROMA, 83 Comune: 22032 ALBESE CON CASSANO - CO Data dom./accert.: 21/05/2019 Data inizio attività: 21/05/2019 Attività: INTONACATURA E TINTEGGIATURA C. Attività: 43.34 I / 43.34 A 1) pers.: POLETTI GIORGIO, TITOLARE FIRMATARIO 4) Prov: CO Sezioni RI: P - C Data iscrizione RI: 07/05/2019 N.REA: 400576 F.G.: DI Ditta: AZIENDA AGRICOLA LOLO DI BOVETTI FRANCESCO C.fiscale: BVTFNC84S01F205Q Partita IVA: 03839240136 Indirizzo: LOCALITA' RONDANINO SN Comune: 22024 ALTA VALLE INTELVI - CO Data inizio attività: 02/05/2019 Attività: ALLEVAMENTO DI EQUINI, COLTIVAZIONI FORAGGERE E SILVICOLTURA. -

A Biogeochemical Model of Lake Pusiano (North Italy) and Its Use in the Predictability of Phytoplankton Blooms: First Preliminary Results

J. Limnol., 65(1): 59-64, 2006 A biogeochemical model of Lake Pusiano (North Italy) and its use in the predictability of phytoplankton blooms: first preliminary results Diego COPETTI*, Gianni TARTARI, Giuseppe MORABITO1), Alessandro OGGIONI1), Elena LEGNANI and Jörg IMBERGER2) CNR - Water Research Institute, 20047 Località Occhiate, Brugherio, Italy 1)CNR- Institute of Ecosystem Study, Largo Tonolli 50, 28922 Verbania Pallanza, Italy 2)Centre for Water Research, The University of Western Australia, Nedlands, 6907, WA, Australia *e-mail corresponding author: [email protected] ABSTRACT This study reports the first preliminary results of the DYRESM-CAEDYM model application to a mid size sub-alpine lake (Lake Pusiano North Italy). The in-lake modelling is a part of a more general project called Pusiano Integrated Lake/Catchment project (PILE) whose final goal is to understand the hydrological and trophic relationship between lake and catchment, supporting the restoration plan of the lake through field data analysis and numerical models. DYRESM is a 1D-3D hydrodynamics model for predicting the vertical profile of temperature, salinity and density. CAEDYM is multi-component ecological model, used here as a phytoplankton-zooplankton processes based model, which includes algorithms to simulate the nutrient cycles within the water column as well as the air-water gas exchanges and the water-sediments fluxes. The first results of the hydrodynamics simulations underline the capability of the model to accurately simulate the surface temperature seasonal trend and the thermal gradient whereas, during summer stratification, the model underestimates the bottom temperature of around 2 °C. The ecological model describes the epilimnetic reactive phosphorus (PO4) depletion (due to the phytoplankton uptake) and the increase in PO4 concentrations in the deepest layers of the lake (due to the mineralization processes and the sediments release). -

C40 Covid Dal 29.04.2021.Xlsx

C_40 - D_41 Como - Erba - Lecco VETTORE ASF FERIALE INVERNALE 6 Corse che si effettuano solo il Sabato. 2 Si effeua solo nei giorni di Vacanze Scolasche Invernali. 3 Si effettua solo il Sabato feriale. 15 Si effettua solo il Sabato scolastico. 49 La corsa proviene da Asso con Linea C 9. 52 La corsa transita da Erba Corso XXV Aprile ed omette la fermata di Erba Stazione. 68 La corsa da Lipomo per Lazzago effettua il percorso: Lora via Oltrecolle - - via Canturina - via P. Paoli - via )iussani - via Varesina - Lazzago Magistri. 89 La corsa prosegue per Asso con linea C 9. C3 Corsa soggetta ad integrazione tariffa urbana per i passeggeri diretti o provenienti a/da Lazzago Magistri C. U/ Corse che non effettuano servizio in ambito urbano a Como. IL SERVIZIO È SOSPESO IL 25 DICEMBRE, IL 1° GENNAIO ED IL 1° MAGGIO seguono quadri orario AREA BRIANZA - INVERNALE 2021/22 C_40 - D_41 Como - Erba - Lecco VETTORE ASF FERIALE INVERNALE 400002 D41002 400008 400014 400028 400032 400050 400034 400036 400038 400052 400022 L41008 400030 400044 400046 400048 Fer6 Fer6 Scol Fer6 Scol Fer6 Scol Scol Sco5 Fer6 Scol Fer6 Scol Sco5 Fer6 Fer6 Fer6 49 2 Lazzago - Magistri Cumacini Como - Stazione Autolinee 05..0 05. 5 06..0 06. 5 00.05 00.01 00.09 Como - P.zza Popolo - Via Dante 05..1 05. 6 06..1 06. 6 00.06 00.09 00.10 Lora - Crotto del Sergente 05. 0 05.55 06. 0 06.55 00.15 00.11 00.19 Lipomo - Bivio Paese - Rondò 05. -

DELIBERAZIONE N° XI / 4882 Seduta Del 14/06/2021

DELIBERAZIONE N° XI / 4882 Seduta del 14/06/2021 Presidente ATTILIO FONTANA Assessori regionali LETIZIA MORATTI Vice Presidente GUIDO GUIDESI STEFANO BOLOGNINI ALESSANDRA LOCATELLI DAVIDE CARLO CAPARINI LARA MAGONI RAFFAELE CATTANEO ALESSANDRO MATTINZOLI RICCARDO DE CORATO FABIO ROLFI MELANIA DE NICHILO RIZZOLI FABRIZIO SALA PIETRO FORONI MASSIMO SERTORI STEFANO BRUNO GALLI CLAUDIA MARIA TERZI Con l'assistenza del Segretario Enrico Gasparini Su proposta dell'Assessore Riccardo De Corato Oggetto SCHEMA DI ACCORDO DI COLLABORAZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI INTERVENTI INTEGRATI DI SICUREZZA URBANA DA ATTUARE SUL TERRITORIO DEI COMUNI DI COMO, CANTÙ, CUCCIAGO, CAPIAGO INTIMIANO, ERBA, PUSIANO, EUPILIO, MARIANO COMENSE, COLICO, SAN FERMO DELLA BATTAGLIA, CERNOBBIO, MOLTRASIO, CARATE URIO, LAGLIO, BRIENNO, BLEVIO, TORNO, FAGGETO LARIO, POGNANA LARIO, NESSO, LEZZENO, BELLAGIO, COLICO, DERVIO, DORIO, SUEGLIO E VALVARRONE, DALLA DATA DI SOTTOSCRIZIONE FINO AL 15 NOVEMBRE 2021 Si esprime parere di regolarità amministrativa ai sensi dell'art.4, comma 1, l.r. n.17/2014: Il Direttore Generale Fabrizio Cristalli Il Dirigente Antonino Carrara L'atto si compone di 13 pagine di cui 7 pagine di allegati parte integrante VISTA la legge regionale 1 aprile 2015 n. 6 "Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana" e, in particolare, le seguenti disposizioni, che prevedono: - art. 1, comma 3: il coordinamento tra i servizi di polizia locale, in armonia con la normativa quadro in materia di polizia locale e nel rispetto dell’autonomia organizzativa dell’ente locale da cui dipende il personale, per l’erogazione di servizi più efficaci ed efficienti a vantaggio del territorio e della cittadinanza; - art. -

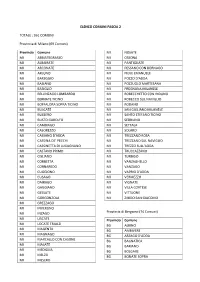

Elenco Comuni Fascia 2 Totale

ELENCO COMUNI FASCIA 2 TOTALE : 361 COMUNI Provincia di Milano (69 Comuni) Provincia Comune MI NOSATE MI ABBIATEGRASSO MI OSSONA MI ALBAIRATE MI PANTIGLIATE MI ARCONATE MI PESSANO CON BORNAGO MI ARLUNO MI PIEVE EMANUELE MI BAREGGIO MI POZZO D'ADDA MI BASIANO MI POZZUOLO MARTESANA MI BASIGLIO MI PREGNANA MILANESE MI BELLINZAGO LOMBARDO MI ROBECCHETTO CON INDUNO MI BERNATE TICINO MI ROBECCO SUL NAVIGLIO MI BOFFALORA SOPRA TICINO MI RODANO MI BUSCATE MI SAN GIULIANO MILANESE MI BUSSERO MI SANTO STEFANO TICINO MI BUSTO GAROLFO MI SEDRIANO MI CAMBIAGO MI SETTALA MI CASOREZZO MI SOLARO MI CASSANO D'ADDA MI TREZZANO ROSA MI CASSINA DE' PECCHI MI TREZZANO SUL NAVIGLIO MI CASSINETTA DI LUGAGNANO MI TREZZO SULL'ADDA MI CASTANO PRIMO MI TRUCCAZZANO MI CISLIANO MI TURBIGO MI CORBETTA MI VANZAGHELLO MI CORNAREDO MI VANZAGO MI CUGGIONO MI VAPRIO D'ADDA MI CUSAGO MI VERMEZZO MI DAIRAGO MI VIGNATE MI GAGGIANO MI VILLA CORTESE MI GESSATE MI VITTUONE MI GORGONZOLA MI ZIBIDO SAN GIACOMO MI GREZZAGO MI INVERUNO MI INZAGO Provincia di Bergamo (74 Comuni) MI LISCATE Provincia Comune MI LOCATE TRIULZI BG ALBINO MI MAGENTA BG AMBIVERE MI MAGNAGO BG ARZAGO D'ADDA MI MARCALLO CON CASONE BG BAGNATICA MI MASATE BG BARIANO MI MEDIGLIA BG BOLGARE MI MELZO BG BONATE SOPRA MI MESERO BG BONATE SOTTO BG PALAZZAGO BG BOTTANUCO BG PALOSCO BG BREMBATE DI SOPRA BG POGNANO BG BRIGNANO GERA D'ADDA BG PONTIDA BG CALCINATE BG PRADALUNGA BG CALCIO BG PRESEZZO BG CALUSCO D'ADDA BG ROMANO DI LOMBARDIA BG CALVENZANO BG SOLZA BG CAPRIATE SAN GERVASO BG SORISOLE BG CAPRINO BERGAMASCO -

Adi Merone – Ente Gestore Cooperativa Sociale Quadrifoglio S.C

ENTI EROGATORI ADI Distretto Brianza • PAXME ASSISTANCE • ALE.MAR. COOPERATIVA SOCIALE ONLUS Como (CO) Via Castelnuovo, 1 Vigevano (PV) Via SS. Crispino e Crispiniano, 2 Tel. 031.4490272 / 340.2323524 Tel. 0381/73703 – fax 0381/76908 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative • PUNTO SERVICE C/O RSA Croce di Malta • ASSOCIAZIONE A.QU.A. ONLUS Canzo (CO) Via Brusa, 20 Milano (MI) Via Panale, 66 Tel. 346.2314311 - fax 031.681787 Tel. 02.36552585 - fax 02.36551907 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] • SAN CAMILLO - PROGETTO ASSISTENZA s.r.l. • ASSOCIAZIONE ÀNCORA Varese (VA) Via Lungolago di Calcinate, 88 Longone al Segrino (CO) Via Diaz, 4 Tel. 0332.264820 - fax 0332.341682 Tel/fax 031.3357127 e-mail: [email protected] e-mail: [email protected] Anche cure palliative Solo cure palliative • VIVISOL Solo per i Comuni di: Albavilla, Alserio, Alzate Sesto San Giovanni (MI) Via Manin, 167 Brianza, Anzano del Parco, Asso, Barni, Caglio, Tel. 800.990.161 – fax 02.26223985 Canzo, Caslino d’Erba, Castelmarte, Civenna, e-mail: [email protected] Erba, Eupilio, Lambrugo, Lasnigo, Longone al Anche cure palliative Segrino, Magreglio, Merone, Monguzzo,Orsenigo, Ponte Lambro, Proserpio, Pusiano, Rezzago, Sormano, Valbrona. • ATHENA CENTRO MEDICO Ferno (VA) Via De Gasperi, 1 Tel. 0331.726361 – Fax 0331.728270 e-mail: [email protected] Anche cure palliative • ADI MERONE – ENTE GESTORE COOPERATIVA SOCIALE QUADRIFOGLIO S.C. ONLUS Merone (CO) Via Leopardi, 5/1 Tel 031.651781 - 329.2318205 -

Comunichiamo Quadrimestrale Dell’Amministrazione Comunale Di Monguzzo

Anno VI, N. 3 COMUNE DI MONGUZZO Novembre 2014 COMUNichiamo Quadrimestrale dell’Amministrazione Comunale di Monguzzo Foto: Arch. Maurizio Muzzi SOMMARIO:S O M M A R I O : 23 Altre novità… in viaggio Ricordi… La Parola al Sindaco 2 9 24 Servizio Idrico Integrato di storia contemporanea 25 10 L’angolo delle Gli Assessori COMUNicano 3 A zonzo per il paese 11 26 Associazioni...e non solo 12 17 REGOLAMENTiamo 4 La prima della Scala 2014 Ricette . di casa nostra 27 18 Fecondazione eterologa: 5 19 Nelle pagine centrali IUC novità e stato attuale 6 20 (13, 14, 15, 16) della normativa troverete l’inserto ORARI... e non solo... DELIBERE 7 Gli stili di vita e i fattori di 21 Non dimenticate di staccarlo L’attività di Giunta e Consiglio 8 rischio cardiovascolare 22 e tenerlo a portata di mano. Anno VI, N. 3 COMUNE DI MONGUZZO Novembre 2014 UN SALUTO AL MARESCIALLO MARIO EVANGELISTA : dallo scorso 8 novem- bre il maresciallo luogotenente Mario Evangelista, comandante della stazione dei Carabinieri di Lurago d’Erba negli ultimi decenni è andato in pensione. A lui il ringra- ziamento per l’instancabile opera svolta anche sul territorio di Monguzzo durante gli anni di servizio e un affettuoso saluto da parte di tutta l’Amministrazione comunale: la sua figura è sempre stato un punto di riferimento per tutti i monguzzesi, anche e soprattutto per la cortesia e la disponibilità nei rapporti con la gente. Grazie Maresciallo Evangelista. NOBILE: in campagna elettorale accennai alla possibilità di un intervento mol- to importante a Nobile che, se realizzato, avrebbe portato notevoli benefici a Mon- guzzo e ai suoi abitanti. -

Formato Europeo Per Il Curriculum Vitae

CURRICULUM VITAE INFORMAZIONI PERSONALI Nome ANTONIA GIOVANNA COLOMBO Indirizzo Via G. Ungaretti 3 – MERONE - CO Nazionalità Italiana Data di nascita 27.04.1960 ESPERIENZE LAVORATIVE • Date (da – a) 01.05.1980 ad oggi • Nome e indirizzo del Comune di Monguzzo, Via Santuario, 11, Monguzzo datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Ente locale • Tipo di impiego Tempo pieno – a tempo indeterminato Responsabile servizio finanziario-tributi • Principali mansioni e Gestione e coordinamento della contabilità finanziaria, economica responsabilità patrimoniale dell’Ente. Predisposizione degli atti di programmazione economico-finanziaria: bilancio di previsione- rendiconto di gestione- relazione Corte dei conti e di tutti gli atti connessi e conseguenti alla gestione dei suddetti strumenti di programmazione. Tenuta sistematica delle rilevazioni contabili riguardanti le entrate e spese nelle varie fasi e gestione degli adempimenti connessi compresi i rapporti con la Tesoreria Comunale. Corresponsione del trattamento economico ai dipendenti, adempimenti contabili ad esso correlati. Adempimenti fiscali. Gestione tributi comunali: parte economica e trasmissione dati e certificazioni relativi ai tributi ed ai servizi a rilevanza economica. Predisposizione regolamenti, delibere e determinazioni inerenti l’area economica e tributaria • Date (da – a) 1.05.2008 al 31.07.2009 • Nome e indirizzo del Comune di Colle Brianza, Piazza Roma, Colle Brianza datore di lavoro • Tipo di azienda o settore Ente locale • Tipo di impiego Incarico di collaborazione a -

Comunichiamo Quadrimestrale Dell’Amministrazione Comunale Di Monguzzo

Anno IX, N. 1 COMUNE DI MONGUZZO Marzo 2017 COMUNichiamo Quadrimestrale dell’Amministrazione Comunale di Monguzzo Foto: Arch. Maurizio Muzzi SOMMARIO: 14 2 Ricordi… La Parola al Sindaco Fusione tra piccoli comuni 10 … 3 di storia contemporanea 18 4 L’angolo delle associazioni Programma di mandato Amici Animali 11 19 5 E non solo … Parliamo dell’intervento 6 di adeguamento e ampliamento Un controverso personaggio: COMUNE DI MONGUZZO 7 12 della scuola dell’infanzia Gian Giacomo de’ Medici 8 e scuola primaria tel. 031.650211 fax 031.617312 Il pignoramento Invalidità civile degli autoveicoli, motoveicoli e 9 13 [email protected] (2^ parte) rimorchi [email protected] Anno IX, N. 1 COMUNE DI MONGUZZO Marzo 2017 BILANCIO 2017: Nel mese di marzo è stato approvato il bilan- cio di previsione dell’anno corrente. Non vi è stata alcuna varia- zione rispetto al 2016 e tutte le diverse “tasse” resteranno invaria- te senza alcun aumento. Per la TARI, in particolare, nonostante nel corso del 2016 il costo degli smaltimenti sia aumentato e il rimborso dei rifiuti riciclabili diminuito, grazie all’aumento degli utenti soggetti al pagamento per quasi tutti vi sarà una lieve diminuzione rispetto a quanto pa- gato lo scorso anno. A seguito dell’approvazione procederemo con l’affidamento dell’incarico per il secondo passo del progetto relativo alla siste- mazione delle nostre scuole (materna e primaria) su cui troverete all’interno un articolo apposito. ILLUMINAZIONE PUBBLICA: Enel ha consegnato tutti gli impianti di sua proprietà al co- mune che, quindi, ne ha ora il pieno possesso (il comune di tutti gli impianti di illuminazione pubblica era proprietario di meno del 10%). -

Copia Non Utilizzabile Ai Fini Legali

Allegato alla deliberazione n. del composto da n. 2 fogli GRADUATORIA LOCALE DEI MEDICI DI MEDICINA GENERALE ASPIRANTI ALLA COPERTURA DELLE LOCALITA' CARENTI INDIVIDUATE DALLA ASL DI COMO NEL CORSO DEL 2° SEMESTRE 2014. AMBITI CARENTI Carlazzo, Brenna, Lambrugo, Fenegrò, Como, Blevio, Lurate Appiano, Cadorago, Cavargna, Claino Cantù, Merone, Limido, Brunate, Caccivio, Bulgarograsso, Vertemate con Osteno, Capiago Monguzzo Lurago Senna Olgiate Guanzate, MEDICI TRASFERENDI PUNTEGGIO DA ANZIANITA' N° Corrido, Cusino, Intimiano, Marinone Comasco. Comasco Oltrona (art.34, comma 7) Porlezza, Carimate, S.Mamette, S.Bartolomeo V.C., Cucciago. Veniano S.Nazaro V.C., Val Rezzo, Valsolda 1 ANDOLINA MARIA 137 X 2 MALACRINO ANNUNZIATA ANTONIA 128 XX X 3 DE CRESCENZO GIUSEPPE 103 XXXX X 4 MASPERO ERIKA 56 XX XX 5 MUDU LUIGI 48 XXXXXXX X MEDICI INSERENDI PUNTEGGIO AMBITI CARENTI Carlazzo, Brenna, Lambrugo, Fenegrò, Como, Blevio, Lurate Appiano, Cadorago, da Cavargna, Claino Cantù, Merone, Limido, Brunate, Caccivio, Bulgarograsso, Vertemate in graduatoria con Osteno, Capiago Monguzzo Lurago Senna Olgiate Guanzate, applicazione regionale Corrido, Cusino, Intimiano, Marinone Comasco. Comasco Oltrona N° MEDICI MEDICI art.34, Porlezza, Carimate, S.Mamette, art.34, TOTALE CON ATTESTATO SENZA ATTESTATO comma 3, S.Bartolomeo V.C., Cucciago. Veniano comma 3, lettere b) e c), S.Nazaro V.C., Val lettera a), ACN vigente Rezzo, Valsolda ACN vigente 6 HARMANIAKOVA EVA 25,2 20 45,2 X 7 D'ALESSANDRO ANIELLO 18,3 25 43,3 X 8 GATTO MASSIMO 22,5 20 42,5 XXXXXXXX 9 RONCORONI -

Dm 26 Maggio 2016

PRODUZIONE PRO-CAPITE - Anno 2019 - DM 26 MAGGIO 2016 - Livo Montemezzo Dosso del Liro Sorico Peglio VercanaTrezzone Gravedona ed Uniti Gera Lario Stazzona Domaso Garzeno Dongo Musso CavargnaSan Nazzaro Val Cavargna Pianello del Lario San Bartolomeo Val Cavargna Cremia Cusino Val Rezzo Plesio San Siro Corrido Carlazzo Grandola ed Uniti Valsolda Porlezza Bene Lario Menaggio Claino con Osteno Ponna Griante Tremezzina Laino Alta Valle Intelvi Campione d'Italia Sala Comacina BlessagnoPigra Colonno Bellagio Centro Valle Intelvi Dizzasco Argegno Lezzeno Cerano d'Intelvi Centro Valle IntelviSchignano Magreglio Veleso Brienno Cerano d'Intelvi Barni Nesso Zelbio Sormano Laglio Lasnigo Pognana Lario Carate Urio Valbrona Caglio Moltrasio Asso Faggeto Lario Rezzago Cernobbio Torno Canzo Maslianico Caslino d'Erba Bizzarone Blevio Castelmarte Ronago Ponte LambroProserpio Rodero Uggiate-Trevano Brunate Longone al SegrinoEupilio Valmorea Pusiano Tavernerio San Fermo della Battaglia Faloppio Albese con CassanoAlbavilla Albiolo Colverde Como Erba Solbiate con Cagno Montano Lucino Lipomo Olgiate Comasco Merone Montorfano Alserio Orsenigo Monguzzo BinagoBeregazzo con Figliaro Villa Guardia Grandate Capiago Intimiano Anzano del Parco Lurate Caccivio Senna Comasco Alzate Brianza Luisago Lambrugo Castelnuovo Bozzente Casnate con Bernate Lurago d'Erba Oltrona di San MametteCassina Rizzardi Bulgarograsso Brenna Fino Mornasco Cucciago Cantù Appiano Gentile Guanzate Inverigo Anno 2010 Vertemate con Minoprio Cadorago Arosio Veniano Figino Serenza Carugo Carimate -

4 DEF Regolamentopesca 148X210+5Abb ING

FISHING AND NAVIGATION ON LAKE PUSIANO FFISHINGISHING RREGULATIONSEGULATIONS www.lagopusiano.com RECREATIONAL FISHING RULES FISHING RULES IN THE WATERS OF LAKE PUSIANO ON LAKE PUSIANO PREMISE Egirent Services srl, owner of the Fishing and Navigation Rights on Lake Pusiano, operates WHAT IS REQUIRED TO FISH ON LAKE PUSIANO? on Lake Pusiano with the mission of making this enchanting lake basin an authentic paradise for The fi sherman must be in possession of a valid Italian fi shing license, a catch record card issued local, Italian and international fi shermen. Egirent Services Srl makes transparency and by the Lombardy Region Authority (valid for the current year) and of a valid fi shing permit for lake dialogue the cornerstones of its activity and works at 360 degrees for the promotion of Lake Pusiano issued by the Egirent Services society at the Info Point of Pusiano (CO), 30 Pusiano. via Mazzini. Foreign citizens, too, must be in possession of a Goverment Licence, a catch record For these reasons, Egirent Services srl reserves the right not to grant the fi shing permit card and a valid fi shing permit for Lake Pusiano. All fi shing activities on Lake Pusian shall only be to those who, at their own discretion, have bad behaviors or cause moral and image damage to allowed if they are in complaince with Egirent Services Fishing Regulations as well as Lake Pusiano. Similarly, Egirent Services srl will have the right to cancel permits already with national, regional and provincial rules. issued to those fi shermen who demonstrate disagreement with the corporate philosophy of the The payment form for the government licence is available at the Egirent Services Info protection and care of the Lake.