Antología Del Cuento Boliviano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chronology and Impact of the 2011 Cordón Caulle Eruption, Chile

Nat. Hazards Earth Syst. Sci., 16, 675–704, 2016 www.nat-hazards-earth-syst-sci.net/16/675/2016/ doi:10.5194/nhess-16-675-2016 © Author(s) 2016. CC Attribution 3.0 License. Chronology and impact of the 2011 Cordón Caulle eruption, Chile Manuela Elissondo1, Valérie Baumann1, Costanza Bonadonna2, Marco Pistolesi3, Raffaello Cioni3, Antonella Bertagnini4, Sébastien Biass2, Juan-Carlos Herrero1, and Rafael Gonzalez1 1Servicio Geológico Minero Argentino (SEGEMAR), Buenos Aires, Argentina 2Department of Earth Sciences, University of Geneva, Geneva, Switzerland 3Dipartimento di Scienze della Terra, Università di Firenze, Firenze, Italia 4Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, Pisa, Italia Correspondence to: Costanza Bonadonna ([email protected]) Received: 7 July 2015 – Published in Nat. Hazards Earth Syst. Sci. Discuss.: 8 September 2015 Accepted: 29 January 2016 – Published: 10 March 2016 Abstract. We present a detailed chronological reconstruction 1 Introduction of the 2011 eruption of the Cordón Caulle volcano (Chile) based on information derived from newspapers, scientific re- Recent volcanic crises (e.g. Chaitén 2008, Cordón Caulle ports and satellite images. Chronology of associated volcanic 2011 and Calbuco 2015, Chile; Eyjafjallajökull 2010, Ice- processes and their local and regional effects (i.e. precursory land) clearly demonstrated that even small–moderate to sub- activity, tephra fallout, lahars, pyroclastic density currents, plinian eruptions, particularly if long-lasting, can paralyze lava flows) are also presented. The eruption had a severe entire sectors of societies with a significant economic im- impact on the ecosystem and on various economic sectors, pact. The increasing complexity of the impact of eruptions on including aviation, tourism, agriculture and fishing industry. -

Contratos Sociales

2350 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, jueves 13 de marzo de 2008 SECCION GENERAL Cruz, Mendoza, y el Sr. Pablo ros, en el país o en el exterior las diante la prestación de servicios ____________ Damia Bonoldi, DNI 29.488.671, siguientes actividades: a) Cons- de transporte por cuenta propia o CUIT 20-29488671-1, argentino, trucción: La ejecución de obras de de terceros, en el territorio nacio- Contratos soltero, de 25 años de edad, de ingeniería, arquitectura y edifica- nal o internacional, por vía terres- Sociales profesión Arquitecto, con domici- ción, mediante el ejercicio de to- tre, aérea o marítima, por cualquier lio real en calle Maure 500, Guay- das las actividades técnicas, in- medio de trasporte o locomoción, (*) mallén, Mendoza. 9°) Organo de dustriales y/o comerciales propias propio o arrendado. Su distribu- DAMIA & MÁRQUEZ ARQUI- Fiscalización: En uso de las facul- del ramo de la construcción, por ción y logística, despacho, inter- TECTOS SOCIEDAD ANÓNIMA - tades conferidas por el Artículo cuenta propia o ajena, ya sea efec- mediación y en general todo tipo Comunícase la constitución de 284 última parte de la Ley 19.550, tuando como contratista o de transporte, distribución y des- una sociedad anónima, conforme se prescinde de la sindicatura, te- subcontratista de obras públicas pacho de bienes. e) Industriales: a las siguientes previsiones: 1°) niendo los socios el derecho de nacionales, provinciales y/o muni- la industrialización primaria o no, Socios: Pablo Antonio Márquez, ar- contralor por el Artículo 55 de la cipales, cualesquiera fueran sus de todo tipo de productos, elemen- gentino, LE 08.148.403, CUIT 20- misma. -

El Desarrollo De Las Bibliotecas En Bolivia Development of the Libraries in Bolivia

Ciencia y Cultura Nº 36 ISSN: 2077-3323 Junio 2016 47-80 El desarrollo de las bibliotecas en Bolivia Development of the libraries in Bolivia Luis Oporto Ordóñez* Resumen Breve estudio sobre el desarrollo de las bibliotecas públicas en Bolivia. Primero se revisan la serie de leyes que el Estado ha ido promulgando para fomentar su desarrollo, y consecuentemente, la política cultural del país, incluyendo a los libros como parte del patrimonio cultural. Luego se analiza y describe el desa- rrollo desigual que experimentaron las bibliotecas en Bolivia, desde la creación de la primera biblioteca pública en el siglo XIX. En 1906, la biblioteca pública de La Paz pasó a depender del municipio, situación similar al resto del país. Posteriormente se crearon las bibliotecas universitarias, otras dependientes de la Iglesia y organismos no gubernamentales, colegios, unidades militares y cen- tros mineros. Este proceso abarcó también a otros sectores de la población organizada, creándose unidades de información del nivel central del Estado y sus ministerios. 47 Palabras clave: Historia de las bibliotecas en Bolivia; bibliotecas públicas; bi- bliotecas universitarias; bibliotecas municipales; política cultural de Bolivia; patrimonio documental de la Nación. * Magister Scientiarum en Historia Andina y Amazónicaa. Docente titular de la Universidad Mayor de San Andrés. Director de la Biblioteca y Archivo Histórico de la Asamblea Legislativa Plurinacional. Miembro del Comité Regional para América Latina y el Caribe, de la Memoria del Mundo de la UNESCO-MOWLAC. Contacto: [email protected] El desarrollo de las bibliotecas en Bolivia Abstract This article reviews the development of public libraries in Bolivia. -

Contratos Sociales

2444 BOLETIN OFICIAL - Mendoza, lunes 17 de marzo de 2008 SECCION GENERAL mentos del país de origen o de La representación de diarios po- un 25% del capital suscripto. 8- ____________ destino. f) Mandatos y Servicios: drá ser en carácter de correspon- Administración y representación Prestación de toda clase de servi- sal, sucursal o agencia o alguna legal: La administración y repre- Contratos cios, principalmente el relaciona- otra modalidad de las que son de sentación legal será ejercida en Sociales do con la explotación de salas práctica habitual, d) Representa- forma conjunta o indistinta por velatorias y servicios fúnebres en ción comercial de diarios y revis- ambos socios, quienes revisten el (*) general. Cumplimiento y ejecu- tas, e) Representación comercial carácter de socios gerentes de la Expte. N° 49.579 «ARPAGO’S ción de toda clase de mandatos, de agencias de publicidad para firma. 9- Ejercicio: El ejercicio eco- S.R.L. p/Inscripción de sociedad». en forma directa o indirecta a per- medios gráficos y realizar por cuen- nómico cierra el 31 de diciembre Primer Juzgado de Procesos sona pública o privada, de exis- ta propia o de terceros operacio- de cada año. Concursales y Registro de tencia ideal o visible. g) Construc- nes o actos jurídicos que se rela- Bto. 40183 Mendoza. Se hace saber a intere- ción: De edificios de todo tipo, in- cionen directa o indirectamente 17/3/2008 (1 P.) $ 21,25 sados que se ha constituido una dustriales y para vivienda, obras con el objeto social ya sea en el ——————————————— Sociedad de Responsabilidad Li- de ingeniería de todo tipo, públi- país o en el extranjero. -

Tatiana Lobo, Rosa María Britton, Horacio

LA VIOLENCIA EN LA NARRATIVA DE FICCIÓN CENTROAMERICANA DEL SIGLO XX: TATIANA LOBO, ROSA MARÍA BRITTON, HORACIO CASTELLANOS MOYA Y RODRIGO REY ROSA A Dissertation by ANA CECILIA GEORGE Submitted to the Office of Graduate and Professional Studies of Texas A&M University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY Chair of Committee, Juan Carlos Galdo Committee Members, Alessandra Luiselli Alain Lawo-Sukam Gregory Pappas Head of Department, María Irene Moyna May 2017 Major Subject: Hispanic Studies Copyright 2017 Ana Cecilia George ABSTRACT This dissertation analyzes the work of four Central American novelists, who together offer a panorama of the history of Central America from the colonial period, through independence to the postwar. The authors that are part of this study are: Tatiana Lobo, Rosa María Britton, Horacio Castellanos Moya and Rodrigo Rey Rosa. The works analyzed share a historical-geographical framework, which creates links between them. They also share a discourse of violence that has been part of Latin America since the colony to the present day. The theories of Ariel Dorfman, René Girard, Carlo Galli and Terry Eagleton are used in order to demonstrate how violence has been represented over time. ii RESUMEN Este trabajo de disertación analiza la obra de cuatro novelistas centroamericanos, que en su conjunto, ofrecen un panorama de la historia de Centroamérica desde el período colonial, pasando por el período de la independencia hasta la posguerra. Los autores que forman parte de este estudio son: Tatiana Lobo, Rosa María Britton, Horacio Castellanos Moya y Rodrigo Rey Rosa. Las obras que se analizan en este trabajo comparten un marco histórico- geográfico, lo que crea lazos comunicantes entre ellas. -

Carlos D. Mesa Gisbert La Aventura Del Cine Boliviano

CARLOS D. MESA GISBERT ________________________________________________________________ LA AVENTURA DEL CINE BOLIVIANO 1952 - 1985 EDITORIAL GISBERT Y CIA. S.A. LA PAZ 1985 A JOSE Y TERESA MIS PADRES A QUIENES DEBO LO QUE SOY INTRODUCCION Se ha dicho ya que la Bolivia de hoy no puede comprenderse sin conocer en detalle lo que era el país antes de Abril de 1952, tampoco sin considerar los profundos cambios que aparejó el movimiento revolucionario de ese año. Creo que esa afirmación puede aplicarse también al caso del cine. El cine boliviano de los años sesenta inaugurado por Jorge Sanjinés y el posterior, no son explicables sin asumir lo que significó 1952 en lo político, social, económico y en lo que, hoy podemos decirlo, fue la apertura de una nueva ruta cultural que ha ampliado y enriquecido las perspectivas hacia una mejor comprensión de este país. Uno de los rasgos que tipifica la dimensión de un proceso revolucionario es, además de los dislocamientos económicos, sociales y políticos, el surgimiento de un nuevo ritmo en la concepción y el desarrollo de la cultura, entendiendo como cultura en este caso el conjunto de expresiones de la creación artística, la investigación en ciencias sociales y la propia reinterpretación de la Cultura (con mayúsculas) de la Nación. Es frecuente la actitud, en la mayor parte de los casos corroborada por los hechos, de desilusión y frustración cuando se mira al 52 y sus frutos. Es ya moneda corriente la certeza amarga de que la Revolución Nacional no sólo se quedó en el camino, sino que además fue traicionada e incluso arrebatada al movimiento popular que forjó ese extraordinario proceso de cambio. -

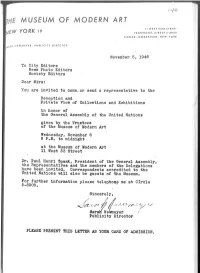

Reception and Private Viewing for General Assembly of Un

\\\E MUSEUM OF MODERN ART ^^M ?J WEST 53rd STREET KIPW YORK 19 TELEPHONE, CIRCLE 5-8900 CABLES: MODERNART, NEW-YORK ...u HEWMEYER, PUBLICITY DIRECTOR November 5, 1946 To City Editors News Photo Editors Society Editors Dear Sirs: You are invited to come,or send a representative to the Reception and Private View of Collections and Exhibitions in honor of the General Assembly of the United Nations given by the Trustaos of the Museum of Modern Art Wednesday, November 6 9 P.M. to midnight at the Museum of Modern Art 11 West 53 Street Dr. Paul Henri Spaak, President of the General Assembly, the Representatives and the members of the Delegations have been Invited. Correspondents accredited to the United Nations will also be guests of the Museum. For further information please telephone me at Circle 5-8900. SaraK Newmeyer / Publicity Director PLEASE PRESENT THIS LETTER AS YOUR CARD OF ADMISSION. / 37 106 5 |THE M"U SEUM OF MODERN ART L WEST 53RD STREET, NEW YORK 19, N. Y. I HONE: CIRCLE 5-8900 LEP FOR IMMEDIATE RELEASE Hundreds of guests attended the reception and private view of collections an£ exhibitions which the Trustees of the Museum of Modern Art held at the Museum in honor of the General Assembly of the United Nations on Wednesday evening, November 6, from nine o'clock until midnight. Among the Trustees of the Museum acting as hosts were Mr, and Mrs. John Hay Whitney Mr. and Mrs. Nelson A. Rockefeller Mrs, Wr Murray Crane Mrs. Simon Guggenheim Mr. and Mrs. Wallace K. -

Relacion De Inscritos Docentes Con Derecho A

RELACION DE INSCRITOS DOCENTES CON DERECHO A HOSPEDAJE PERSONA ENCARGADA DE HOSPEDAJE: María Rosa Barrientos (celular:72867286) Hospedaje disponible a partir del 7 de marzo Nº FECHA APELLIDOS NOMBRE INSTITUCION CIUDAD 913 11/02/2017 Á•lvarez Juárez Daniela Esther Unidad Educativa Máx Fernández Rojas Villazón 526 09/02/2017 Abasto Argote Gladys Mariscal Sucre Cochabamba 835 10/02/2017 Acha Auca Claudia Romina U.E. Adela Zamudio Cochabamba 3 06/02/2017 Achacollo Flores Melby Marlyn ESFM CARACOLLO Oruro 193 08/02/2017 Acuña Prado Diego Ricardo unidad educativa verdad y vida cochabamba 975 11/02/2017 Adrian Rosmery Magisterio Cochabamba 194 08/02/2017 Aduana Aguilar Jose Luis ESFM ISMAEL MONTES Cochabamba 195 08/02/2017 Agreda Coria Rosemary Mariscal Sucre Cochabamba 908 11/02/2017 Aguila Espinoza Francisco Magisterio ( U.E. Elizardo Perez) Cochabambs 527 09/02/2017 AGUILAR ALARCON JANETT SONIA UNIDAD EDUCATIVA EDUARDO ABAROA ORURO 446 08/02/2017 AGUILAR LEIVA ANIBAL MAGISTERIO NACIONAL TARIJA 988 11/02/2017 Aguilar Mocoso karem Estefani Unidad educativa el tuna Santa cruz 4 06/02/2017 Aguilar Quispe Luis Alberto Magisterio Potosi 196 08/02/2017 Aguilar Vistas Jeannet La Salle Cbba 48 07/02/2017 Aguirre Leon Alfredo Magisterio Montero 469 08/02/2017 Aguirre Simonini Eduardo Jhonatan Amerinst La Paz 519 08/02/2017 Aiza Puma Ermitanio Samuel Educación Beni 875 10/02/2017 Alá Choque Jimmy Carlos Magisterio Cochabamba 438 08/02/2017 Alanoca Mamani Bernardo Magisterio El Alto 688 09/02/2017 ALAVI ARGANDOÑA PAMELA Unidad Educativa Arthur Posnansky -

El Tango Y La Cultura Popular En La Reciente Narrativa Argentina

City University of New York (CUNY) CUNY Academic Works All Dissertations, Theses, and Capstone Projects Dissertations, Theses, and Capstone Projects 5-2018 El tango y la cultura popular en la reciente narrativa argentina Monica A. Agrest The Graduate Center, City University of New York How does access to this work benefit ou?y Let us know! More information about this work at: https://academicworks.cuny.edu/gc_etds/2680 Discover additional works at: https://academicworks.cuny.edu This work is made publicly available by the City University of New York (CUNY). Contact: [email protected] EL TANGO Y LA CULTURA POPULAR EN LA RECIENTE NARRATIVA ARGENTINA by Mónica Adriana Agrest A dissertation submitted to the Graduate Faculty in Latin American, Iberian and Latino Cultures in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy, The City University of New York 2018 © 2018 MÓNICA ADRIANA AGREST All Rights Reserved ii EL TANGO Y LA CULTURA POPULAR EN LA RECIENTE NARRATIVA ARGENTINA by Mónica Adriana Agrest This manuscript has been read and accepted for the Graduate Faculty in Latin American, Iberian and Latino Cultures in satisfaction of the dissertation requirement for the degree of Doctor of Philosophy. ______________________________ ________________________________________ November 16th, 2017 Malva E. Filer Chair of Examining Committee ________________________________________ ________________________________________ November 16th, 2017 Fernando DeGiovanni Executive Officer Supervisory Committee: Silvia Dapía Nora Glickman Margaret E. Crahan THE CITY UNIVERSITY OF NEW YORK iii ABSTRACT EL TANGO Y LA CULTURA POPULAR EN LA RECIENTE NARRATIVA ARGENTINA by Mónica Adriana Agrest Advisor: Malva E. Filer The aim of this doctoral thesis is to show that Tango as scenario, background, atmosphere or lending its stanzas and language, helps determine the tone and even the sentiment of disappointment and nostalgia, which are in much of Argentine recent narrative. -

Madame Bovary (1856)

GUSTAVE FLAUBERT (1821-1880) MADAME BOVARY (1856) Vamos a disfrutar ahora con otra obra maestra, con otro cuento de hadas. De todos los cuentos incluidos en este curso, la novela de Flaubert Madame Bovary es el más romántico. Estilísticamente, es prosa ejerciendo la función que cumple la poesía.14 El niño a quien leemos un cuento puede preguntarnos si es cierto ese cuento, y si no lo es, nos pedirá que le contemos uno que lo sea. Pero no hay que obstinarse en esa actitud infantil con respecto a los libros que leemos. Desde luego, si alguien nos comenta que don Fulano ha visto pasar como un rayo un platillo volante de color azul con un piloto verde, le preguntaremos si es cierto, porque de una u otra forma, el que sea verdad afectará a nuestra vida entera, será de infinita importancia práctica para nosotros. Pero es preferible no preguntarse si un poema o una novela son verídicos. No nos engañemos; recordemos que la literatura no tiene ningún valor práctico, salvo en el caso muy especial de que alguien se proponga ser nada más y nada menos que profesor de literatura. La joven Emma Bovary no ha existido jamás; la novela Madame Bovary existirá siempre. La vida de una novela es más larga que la de una joven. Esta obra trata del adulterio y contiene situaciones y alusiones que escandalizaron al gobierno mojigato y filisteo de Napoleón III. Efectivamente, fue incluso llevada a los tribunales por obscena. Figuraos. Como si la obra de un artista pudiese ser obscena. Me alegra poder decir que Flaubert ganó el juicio. -

LA GRACIA DISCIPLINADA Detrás De Los Muros Del Asilo Unzué (Mar Del Plata-1912-1955)

TESIS DE MAESTRIA LA GRACIA DISCIPLINADA Detrás de los muros del Asilo Unzué (Mar del Plata-1912-1955) Autora: Susana Graciela Delgado Directora: Mag. Elisa Pastoriza Co- Directora: Dra. María Estela Spinelli 1 INDICE INTRODUCCION …………………………………………………. 5 PRIMERA PARTE LA CARIDAD CRISTIANA FEMENINA...............................................9 Introducción………………………………………………………………..13 La historia de las mujeres……………………………………………...13 Capítulo 1 Las mujeres desde una perspectiva literaria……………………………17 Capítulo 2 Caridad y Beneficencia. Iglesia y Estado………………………………27 1.- Caridad: La mujer de la Sociedad de Beneficencia en los tiempos de Mariquita Sanchez……………………………………………………..31 2.- Beneficencia: La mujer de la Sociedad de Beneficencia en la época de María Unzué de Alvear……………………………………………..36 2.1.- Congreso Eucarístico Internacional………………………………40 2.2.- El asilo Unzué: de de marzo de 1937 25ª aniversario de su creación………………….......................................................................42 Capítulo 3 Las congregaciones religiosas femeninas en Mar del Plata……………47 1.- Las instituciones religiosas…………………………………………50 1.1.- Colegio Santa Cecilia…………………………………………….51 l. 2.- Asilo Unzué……………………………………………………..53 1.3.- Colegio Stella Maris …………………………………………….55 1.4.- Escuela Taller San Vicente Paul…………………………………58 2.- Objetivos institucionales…………………………………………...59 2.1.- Enseñanza Religiosa……………………………………………..60 2.2.- El Culto Mariano………………………………………………...64 2.3.- La moral Católica………………………………………………..65 2.4.- La Caridad………………………………………………………..66 Capítulo -

Antología Del Cuento Boliviano

LETRAS Y ARTES ANTOLOGÍA DEL CUENTO BOLIVIANO Manuel Vargas Severiche | Antologador Antología del cuento boliviano Antología del cuento boliviano Manuel Vargas Severiche Antologador Antología del cuento boliviano / antología y estudio introductorio por Manuel Vargas Severiche ; presentación por Álvaro García Linera – La Paz : Vicepresidencia del Estado Plurinacional, 2016. 680 p. ; ilustraciones ; (Biblioteca del Bicentenario de Bolivia ; 129) (Letras y artes) isbn 978-99974-62-21-3 (ePub) 1. Bolivia – Cuento – Antología i. Vargas Severiche, Manuel, antología y estudio introductorio ii. García Linera, Álvaro, presentación iii. Vicepresidencia del Estado Plurinacional, ed. iv. Título. 1.a edición, La Paz: Biblioteca del Bicentenario de Bolivia, 2016 Ilustración de tapa e interiores: Alejandro Salazar (Al-Azar) Gestión editorial: Martín Zelaya Sánchez Cuidado de edición: Wilmer Urrelo Zárate e Iván Barba Sanjinez Diseño y diagramación: Oscar Claros Troche Derechos de la presente edición, diciembre de 2016 © Vicepresidencia del Estado Plurinacional de Bolivia Calle Ayacucho Nº 308 La Paz, Bolivia (591 2) 2142000 Casilla Nº 7056, Correo Central, La Paz Los derechos morales de las obras contenidas en el presente libro pertenecen a los autores, herederos, causahabientes y/o cesionarios, según sea el caso. Primera edición en esta colección: diciembre de 2016 Hecho en Bolivia - Made in Bolivia Este libro se publica bajo licencia de Creative Commons: Atribución-NoComercial-CompartirIgual 4.0 Internacional (CC BY-NC-SA 4.0) Esta licencia permite a otros crear y distribuir obras derivadas a partir de la presente obra de modo no comercial, siempre y cuando se atribuya la autoría y fuente de manera adecuada, y se licencien las nuevas creaciones bajo las mismas condiciones.