Eugène Ionesco Face À La Traduction

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Between Worlds Contents

BETWEEN WORLDS CONTENTS 14 Acknowledgments 16 Introduction Timothy 0. Benson and Eva Forgacs SECTION 1: STYLE AS THE CRUCIBLE OF PAST AND FUTURE Chapter 1: National Traditions Germany Carl Vinnen. "Quousque Tandem," from A Protest of German Artists [1911I Wilhelm Worringer, "The Historical Development of Modern Art," from The Struggle for Art (1911) Czech-Speaking Lands Milos Jiranek, "The Czechness of our Art," Radikatni iisty (1900I Bohumil Kubista, "Josef Manes Exhibition at the Topic Salon," Prehled ii9ii) Poland Juliusz Kaden-Bandrowski, "Wyspiariski as a Painter-Poet (Personal Impressions]," Przeglqd Poranny I1907] Stanistaw Witkiewicz, Excerpts from Jon Matejko (1908) Jacek Malczewski, "On the Artist's Calling and the Tasks of Art" I1912I Wtodzirnierz Zu-tawski, "Wyspiariski's Stained Glass Windows at the Wawel Cathedral," Maski (1918] Hungary Lajos Fulep, Excerpt from Hungarian Art I1916I Yugoslavia Exhibition Committee of University Youth (Belgrade], Invitation Letter (1904) Chapter 2: New Alternatives Prague Emil Filla, "Honore Daumier: A Few Notes on His Work," Volne smery (1910] Pavel Janak, "The Prism and the Pyramid" Umeiecky mesicnik (1911] Otto Gutfreund, "Surface and Space," Umeiecky mesicnik (1912) Emil Filla, "On the Virtue of Neo-Primitivism," Volne smery (1912) Vaclav Vilem Stech, Introduction to the second Skupina exhibition catalogue (1912) Bohumil Kubista, "The Intellectual Basis of Modern Time," Ceska kutturo I1912-13] Josef Capek, Fragments of correspondence I1913] Josef Capek, "The Beauty of Modern Visual Form," Printed [1913-14I Vlastislav Hofman, "The Spirit of Change in Visual Art," Almanoch no rok [1914) Budapest Gyb'rgy Lukacs, "Forms and the Soul," Excerpt from Richard Beer-Hoffmann 11910) Karoly Kernstok, "Investigative Art," Nyugat (1910) Gyorgy Lukacs, "The Ways Have Parted," Nyugat [1910) Karoly Kernstok, The Role of the Artist in Society," Huszadik szazad (1912) Bucharest Ion Minulescu, Fragment from "Light the Torches," Revisto celorlaiti (1908) N. -

OER STURM Oo PQ Os <Rh IRH ZEMIT A

De Styl 2x2 <rH IRH & Weimar Biflxelles OER STURM L'ESPRIT Berlin £ Wlan NOUVEAU 3 o CO a LA o .6 VIE o s £ D E Paris PQ S IU LETTRES DIE AKTION ET DES ARTS Paris ZEMIT Berlin Berlin InternaclonAIlt akllvlsta mQv^ssetl foly61rat • Sserkeutl: KattAk Uijof m Fe- leldssievkesxtO: Josef Kalmer • Sxerkesxtds^g £• klad6hlvafal: Wlen, XIIL Bei* Amallenstrasse 26. L 11 • Megjelen^s dAtuma 1922 oktdber 19 m EUfflrctM Ar: EOT £VRE: 3S.OOO osztr&k kor^ 70 ssokol, lOO dlnAr, 200 lei, SOO mArka m EQTE8 SZXM XltA: 3000 ositrAk korona, 7 siokol, lO dlnAr, 20 lei, SO mArka MA •b VIE 6vfolyam, 1. tx6m • A lapban megJelenO clkkek6rt a weriO felel. Drackerei .Elbemflfcl", Wien, IX., Berggtue 31. a sourcebook of central european avant-gardes, 1910-1930 CONTENTS 14 Acknowledgments 16 | Introduction Timothy 0. Benson and Eva Forgacs 49 Germany 50 Carl Vinnen, "Quousque Tandem," from A Protest of German Artists (1911) 52 Wilhelm Worringer, "The Historical Development of Modern Art," from The Struggle for Art (1911) 55 Czech-Speaking Lands 56 Milos Jiranek, "The Czechness of our Art," Radikalni tisty (1900) 57 Bohumil Kubista, "Josef Manes Exhibition at the Topic Salon," Prehled [1911) 59 Poland 60 ; Juliusz Kaden-Bandrowski, "Wyspianski as a Painter-Poet (Personal Impressions)," Przeglad Poranny (1907) 61 Stanistaw Witkiewicz, Excerpts from Jan Matejko (1908) 64 Jacek Malczewski, "On the Artist's Calling and the Tasks of Art" (1912) 66 Wiodzimierz Zutawski, "Wyspianski's Stained Glass Windows at the Wawel Cathedral," Maski (1918) 70 Hungary 71 ! Lajos Fulep, -

Romania's Cultural Wars: Intellectual Debates About the Recent Past

ROMANIA'S CULTURAL WARS : Intellectual Debates about the Recent Past Irina Livezeanu University of Pittsburgh The National Council for Eurasian and East European Researc h 910 17`" Street, N.W . Suite 300 Washington, D.C. 2000 6 TITLE VIII PROGRAM Project Information* Contractor : University of Pittsburgh Principal Investigator: Irina Livezeanu Council Contract Number : 816-08 Date : March 27, 2003 Copyright Informatio n Individual researchers retain the copyright on their work products derived from research funde d through a contract or grant from the National Council for Eurasian and East European Researc h (NCEEER). However, the NCEEER and the United States Government have the right to duplicat e and disseminate, in written and electronic form, reports submitted to NCEEER to fulfill Contract o r Grant Agreements either (a) for NCEEER's own internal use, or (b) for use by the United States Government, and as follows : (1) for further dissemination to domestic, international, and foreign governments, entities and/or individuals to serve official United States Government purposes or (2) for dissemination in accordance with the Freedom of Information Act or other law or policy of th e United States Government granting the public access to documents held by the United State s Government. Neither NCEEER nor the United States Government nor any recipient of this Report may use it for commercial sale . * The work leading to this report was supported in part by contract or grant funds provided by th e National Council for Eurasian and East European Research, funds which were made available b y the U.S. Department of State under Title VIII (The Soviet-East European Research and Trainin g Act of 1983, as amended) . -

Strategies of 'Aesopian Language' in Romanian Literary Criticism Under

SLOVO , VOL. 24, NO . 2 (A UTUMN 2012), 75-95. The Rhetoric of Subversion: Strategies of ‘Aesopian Language’ in Romanian Literary Criticism under Late Communism ANDREI TERIAN Lucian Blaga University of Sibiu, Romania This paper analyses the subversive strategies of ‘Aesopian language’ with reference to the discourse of the Romanian literary criticism written under late communism (1971-1989). The first two sections of the paper signal certain gaps and inconstancies in defining Aesopian language and in delineating its forms of manifestation; at the same time, they explain the spread of this subversive practice in the political and cultural context of Romanian communism. The following three sections analyse the manner in which Aesopian language materialized in the writings of some of the most important contemporary Romanian critics: Mircea Iorgulescu, Nicolae Manolescu and Mircea Martin. The final section of the study considers a revision of the current definitions of Aesopian language (through the concept of “triggers” theorized in this paper), a new classification of the rhetorical strategies acting globally in a subversive text, as well as a re-evaluation of the relevance of Aesopian language in the context of ‘resistance through culture’, which was the main form of opposition against the communist regime in Romania. INTRODUCTION In the Foreword to his famous pamphlet Imperialism: the Highest Stage of Capitalism (1917), V.I. Lenin cautioned his readers that the paper had been written ‘with an eye to the tsarist censorship’; therefore, he had found it essential to render his subversive doctrine ‘with extreme caution, by hints, in an allegorical language – in that accursed Aesopian language – to which tsarism compelled all revolutionaries to have recourse whenever they took up the pen to write a “legal” work’. -

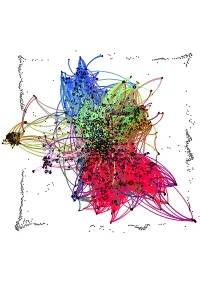

Network Map of Knowledge And

Humphry Davy George Grosz Patrick Galvin August Wilhelm von Hofmann Mervyn Gotsman Peter Blake Willa Cather Norman Vincent Peale Hans Holbein the Elder David Bomberg Hans Lewy Mark Ryden Juan Gris Ian Stevenson Charles Coleman (English painter) Mauritz de Haas David Drake Donald E. Westlake John Morton Blum Yehuda Amichai Stephen Smale Bernd and Hilla Becher Vitsentzos Kornaros Maxfield Parrish L. Sprague de Camp Derek Jarman Baron Carl von Rokitansky John LaFarge Richard Francis Burton Jamie Hewlett George Sterling Sergei Winogradsky Federico Halbherr Jean-Léon Gérôme William M. Bass Roy Lichtenstein Jacob Isaakszoon van Ruisdael Tony Cliff Julia Margaret Cameron Arnold Sommerfeld Adrian Willaert Olga Arsenievna Oleinik LeMoine Fitzgerald Christian Krohg Wilfred Thesiger Jean-Joseph Benjamin-Constant Eva Hesse `Abd Allah ibn `Abbas Him Mark Lai Clark Ashton Smith Clint Eastwood Therkel Mathiassen Bettie Page Frank DuMond Peter Whittle Salvador Espriu Gaetano Fichera William Cubley Jean Tinguely Amado Nervo Sarat Chandra Chattopadhyay Ferdinand Hodler Françoise Sagan Dave Meltzer Anton Julius Carlson Bela Cikoš Sesija John Cleese Kan Nyunt Charlotte Lamb Benjamin Silliman Howard Hendricks Jim Russell (cartoonist) Kate Chopin Gary Becker Harvey Kurtzman Michel Tapié John C. Maxwell Stan Pitt Henry Lawson Gustave Boulanger Wayne Shorter Irshad Kamil Joseph Greenberg Dungeons & Dragons Serbian epic poetry Adrian Ludwig Richter Eliseu Visconti Albert Maignan Syed Nazeer Husain Hakushu Kitahara Lim Cheng Hoe David Brin Bernard Ogilvie Dodge Star Wars Karel Capek Hudson River School Alfred Hitchcock Vladimir Colin Robert Kroetsch Shah Abdul Latif Bhittai Stephen Sondheim Robert Ludlum Frank Frazetta Walter Tevis Sax Rohmer Rafael Sabatini Ralph Nader Manon Gropius Aristide Maillol Ed Roth Jonathan Dordick Abdur Razzaq (Professor) John W. -

Critical Appreciations Concerning the Dramaturgy and Sketches of I

Annals of the „Constantin Brâncuși” University of Târgu Jiu, Letter and Social Science Series, 4/2015 CRITICAL APPRECIATIONS CONCERNING THE DRAMATURGY AND SKETCHES OF I. L. CARAGIALE Associate Professor Ph D, Mirabela Rely Odette CURELAR “Constantin Brâncuşi” University of Târgu-Jiu ABSTRACT: LITERARY CRITICISM AS FROM POMPILIU CONSTANTINESCU, G. CALINESCU VIANU TUDOR SERBAN CIOCULESCU, ALEXANDRU PIRU AND CONTINUING SILVIAN IOSIFESCU ION CONSTANTINESCU, V. FANACHE AND OTHERS AT LEAST AS VALUABLE FIXES CARAGIALE'S WORK AND CHARACTER BALKAN PERSPECTIVE CARAGIALE AUTHOR APPRECIATED AS A MASTER OF HUMOR BY USING PHILOSOPHICAL GESTURES. THE WRITER COMES BACK WITH "POLITICS", STATED TALKING BANTER HIS GENIUS CONSISTING OF MUCALIT, WHICH AWAKENS THE ADMIRATION. IN LITERARY CRITICISM IN THE LAST QUARTER CENTURY, CARAGIALE'S CHARACTER EMERGES AS A "LEGENDARY" CHARACTER, A KIND OF URBAN PĂCALĂ. KEY WORDS: CRITICISM, THE MORALIST, TYPOLOGICAL CHARACTER, ENIGMATICAL COMIC, COMIC ATMOSPHERE. Caragiale's work projects a real world, described in terms of often unreal or concealed by its weaknesses in order to contemplation of reality with a self-ironic elegance. Caragiale may be defined as a moralist, that a writer concerned about the man's character and morals in his social relations "political animal," as Aristotel understood him the human in the city (polis). From this derives political leader of his trilogy thread comic: A Stormy Night, Cone Leonida face to Reactionaries and The Lost Letter. Caragiale views man in society no longer sees in nature, man sees in the interdependence of its social, but not interdependent cosmic human of the mountains, the hills, the plains of the Danube, by the sea, and so on It is sensitive to social categories, clearly distinguishes categorical language, captures the conflicting interests, connections and conflicts of ideas in the social life. -

PDF the Migration of Literary Ideas: the Problem of Romanian Symbolism

The Migration of Literary Ideas: The Problem of Romanian Symbolism Cosmina Andreea Roșu ABSTRACT: The migration of symbolists’ ideas in Romanian literary field during the 1900’s occurs mostly due to poets. One of the symbolist poets influenced by the French literature (the core of the Symbolism) and its representatives is Dimitrie Anghel. He manages symbols throughout his entire writings, both in poetry and in prose, as a masterpiece. His vivid imagination and fantasy reinterpret symbols from a specific Romanian point of view. His approach of symbolist ideas emerges from his translations from the French authors but also from his original writings, since he creates a new attempt to penetrate another sequence of the consciousness. Dimitrie Anghel learns the new poetics during his years long staying in France. KEY WORDS: writing, ideas, prose poem, symbol, fantasy. A t the beginning of the twentieth century the Romanian literature was dominated by Eminescu and his epigones, and there were visible effects of Al. Macedonski’s efforts to impose a new poetry when Dimitrie Anghel left to Paris. Nicolae Iorga was trying to initiate a new nationalist movement, and D. Anghel was blamed for leaving and detaching himself from what was happening“ in the” country. But “he fought this idea in his texts making ironical remarks about those“The Landwho were” eagerly going away from native land ( Youth – „Tinereță“, Looking at a Terrestrial Sphere” – „Privind o sferă terestră“, a literary – „Pământul“). Babel tower He settled down for several years in Paris, which he called 140 . His work offers important facts about this The Migration of Literary Ideas: The Problem of Romanian Symbolism 141 Roșu: period. -

Political Antisemitism in Romania? Hard Data and Its Soft Underbelly Shafir, Michael

www.ssoar.info Political antisemitism in Romania? Hard data and its soft underbelly Shafir, Michael Veröffentlichungsversion / Published Version Zeitschriftenartikel / journal article Empfohlene Zitierung / Suggested Citation: Shafir, M. (2012). Political antisemitism in Romania? Hard data and its soft underbelly. Studia Politica: Romanian Political Science Review, 12(4), 557-603. https://nbn-resolving.org/urn:nbn:de:0168-ssoar-445667 Nutzungsbedingungen: Terms of use: Dieser Text wird unter einer CC BY-NC-ND Lizenz This document is made available under a CC BY-NC-ND Licence (Namensnennung-Nicht-kommerziell-Keine Bearbeitung) zur (Attribution-Non Comercial-NoDerivatives). For more Information Verfügung gestellt. Nähere Auskünfte zu den CC-Lizenzen finden see: Sie hier: https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0 https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/deed.de Political Antisemitism in Romania? 557 Political Antisemitism in Romania? Hard Data and its Soft Underbelly MICHAEL SHAFIR As in many other former communist countries of East Central Europe1, antisemitism in Romania resurged almost concomitantly with the demise of the former regime2. Empirical research on antisemitism, however, emerged only considerably later and did not take off as a main focus until the establishment of the National Institute for the Study of the Holocaust in Romania ”Elie Wiesel” (INSHREW) in 2005. This does not imply that the subject of Jews, attitudes to Jews measured by instruments such as stereotypic perceptions and/or ”social distance”, or attitudes toward controversial Romanian historical figures linked to the country’s antisemitic past was not tangentially or even directly tackled on occasion. What lacked until 2005, however, was an effort to systematically (among other instruments, employing a standard questionnaire capable of rendering comparative results) place under focus the phenomenon in its synchronic and diachronic unfolding. -

Demisol - Sala 1 Colegiul National "Ion Luca Caragiale"

DEMISOL - SALA 1 COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ CLASA 1 AGBA RAHIM CNILC 3 2 ALBU FILIP CNILC 3 3 ALDEA ROBERT REGINA ELISABETA BUSTENI 3 4 ALEXANDRESCU ALINA ANTON PANN PLOIESTI 3 5 ALIONTE ALEXANDRU OCTAVIAN TOMA CARAGIU PLOIESTI 3 6 ANGHEL DENISA ANDREEA GEORGE COSBUC PLOIESTI 3 7 ARDELEANU DENNIS SFANTA VINERI PLOIESTI 3 8 ARICISTEANU DORA TOMA CARAGIU PLOIESTI 3 9 ARMACZKI ADRIANA SFANTUL VASILE PLOIESTI 3 10 AURELIAN DANNY SFANTUL VASILE PLOIESTI 3 11 AVRAM DARIA CNILC 3 12 AVRAM DRAGOS ANDREI MURESANU 3 13 BACIU SARA SFANTA VINERI PLOIESTI 3 14 BAJENARU BIANCA EMILIANA SFANTA VINERI PLOIESTI 3 15 BAJINARU DENISA NR 2 BOLDESTI SCAENI 3 16 BANARIU MAIA CNILC 3 17 BANU ANDREI VLAD CONSTANTIN CANTACUZINO BAICOI 3 Nr.crt. NUMELE ŞI PRENUMELE ELEVULUI ŞCOALA DE PROVENIENŢĂ CLASA 1 ABIBULA AISEL SPECTRUM CONSTANTA 5 2 ACSINTE TANIA NR. 56 BUCURESTI 5 3 ALDEA MARIA NESTOR URECHIA BUSTENI 5 4 ALDOIU EDUARD GRIGORE MOISIL 5 5 ALEXANDRU DARIA CNILC 5 6 ALEXANDRU EDMOND FLORIN GRIGORE MOISIL 5 7 ALEXANDRU VALENTINA SFANTA VINERI PLOIESTI 5 8 ALEXE MIHNEA ANDREI ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI 5 9 ANDREESCU ALEXANDRU NR. 56 BUCURESTI 5 10 ANDREI ALBERTO NESTOR URECHIA BUSTENI 5 11 ANDREI IOANA REBECCA GRIGORE MOISIL 5 12 ANDREI MADALINA STEFANIA ALEXANDRU IOAN CUZA PLOIESTI 5 13 ANDRONACHE MADALINA GEORGIANA CNILC 5 14 ANDRONESCU CATALINA ANDREI MURESANU 5 15 ANDRONIC ARTHUR MIHAI CNILC 5 16 ANGHEL DAVID CNILC 5 17 ANTON STEFAN MIRCEA CEL BATRAN CONSTANTA 5 DEMISOL - SALA 2 COLEGIUL NATIONAL "ION LUCA CARAGIALE" Nr.crt. -

Gidni 2 Literature 71 Aesthetic Approach of Romanian

GIDNI 2 LITERATURE AESTHETIC APPROACH OF ROMANIAN PAMPHLETS Odette Arhip, Prof., PhD, Echological University of Bucharest Abstract: Having its origin in Antiquity (Aristophanes, ancient orators), the pamphlet is a border- genre. It pictures the meddling of literature, social context and individual thinking. The present contribution focuses on journalistic pamphlets with literary bonds (Tudor Arghezi, N. D. Cocea). Their authors act for the new literary and political Romanian consciousness at the end of the 19th century and the beginning of the 20th century. One of the main intents is to discuss upon text and pre- text (several empiric events re-designed in the discourse). The event is presented as an effect of the discursive force induced by a turbid political environment. The text evaluates the events due to moral constraints of the authors and true specific social inferences. The contribution also focuses on the vigorous stylistic consequences of the writers. Both are rooted in subjectivity. The authorsř personality and vision are also mirrored in vocabulary. They seemed to be opponents of art for art aesthetic formula, but their self-approach helped to the development of national aesthetic conscience and highlighted precious artistic value. Due to these writers, the pamphlet is devoted to a literary genre, winning the right of being a constant presence in Romanian literature. Keywords: pamphlet, artistic value, literature, style, journalism Introducere. Genurile clasice s-au impus fără probleme majore, în vreme ce toate speciile ori genurile hibride au întâmpinate probleme taxonomice, axiologice şi paradigmatice. Părerile cu privire la acestea sunt împărţite şi, nu de puţine ori, au produc polemici chiar. -

The Literary “Clandestines” Or Another Kind of Guerrilla

THE LITERARY “CLANDESTINES” OR ANOTHER KIND OF GUERRILLA Nicoleta Sălcudeanu, PhD, Institute for Social-Human Sciences “Gheorghe Şincai” of the Romanian Academy, Târgu-Mureş Abstract: The intransigence of anti-communist post-communism after 1989 among Romanian intellectuals, phobic to any shade of left, denying it any legitimacy, came from a strong right wing doctrinaire area, even with the risk of contradicting the idea of political pluralism. But we must say that this political inflexibility comes from a great solidarity. For that, referring to the political intransigence of Lovinescu-Ierunca spouses, Mircea Iorgulescu noted that not this intransigence will govern their relations with the writers from the country, but a sublime brotherhood; "A fraternal shared struggle unites Lovinescu and her visitors from Romania, even more than the directions of the great planetary confrontation in which this fight is just one episode. Not only intellectual and literary affinities or differences are listed in the background, but also the ideological and political ones. One of the great revelations of Monica Lovinescu’s diary is that one is unable to specify the political identity of all his characters, except the author and Virgil Ierunca. They both are, without doubt, definitely anti-communist, and definitely anti-left. But as such are defined almost exclusively by reference to the French political space. Keywords: literature, exile, communism, intellectual, pluralism Although, as rightly argues Dumitru Ţepeneag "major Romanian literature is where the Romanian language is at home", Romanian space being far from a kind of “Siberia of the spirit” - unhappy expression which the writer considers to be a "metaphor of exasperation discarded - as he calls her – the priestess of Free Europe", Monica Lovinescu – it is no less true that the most important strategies of Romanian culture after World War II were tailored at Paris. -

Eminescu Şi Epoca Sa'' (Iunie 2000) Cronica Unei Expozitii. Vedere Din Interior

,,EMINESCU ŞI EPOCA SA'' (IUNIE 2000) CRONICA UNEI EXPOZITII. ' VEDERE DIN INTERIOR Liliana-Nicoleta Hanganu A treia în seria manifestărilor pe care Cabinetul Numismatic al Muzeului Municipiului Bucureşti le organizează anual, după „Portretul în medalistică" ( 1998) şi „Monumente şi edificii în medalistică" (1999), expoziţia „Eminescu şi epoca sa" s-a înscris în amplul program naţional dedicat Anului 2000 - Anul Eminescu. Aceasta a reprezentat o noutate prin colaborarea dintre două instituţii - Muzeul Municipiului Bucureşti şi Monetăria Statutului, care au prezentat colecţia col. (r) Ioan Dogaru, precum şi piese din colecţiile regretatului Nicolae Curdov şi Aurel N. Curdov. La acestea s-au adăugat medalii, plachete şi machete din patrimoniul celor două .instituţii organizatoare. De asemenea, expoziţia s-a deosebit de altele de acest gen prin criteriile de abordare a tematicii, susţinută de o varietate de piese medalistice şi de cartofilie. Pornind de la subiectul central - Eminescu - s-a încercat reconstituirea unei întregi epoci, cuprinsă între 1850 şi 1889, fie în ceea ce a avut ea ca evenimente istorice, politice şi militare majore: Unirea Principatelor Române, Războiul de Independenţă, Proclamarea Regatului, fie ca personalităţi marcante ale spiritualităţii româneşti, care, într-un fel sau altul, şi-au legat numele de cel al lui Eminescu: prieteni şi susţinători - Titu Maiorescu, Ion Luca Caragiale, Ion Creangă, Petre P. Carp, A. C. Cuza, dar şi ne-prieteni şi adversari politici, criticaţi în publicistică - C. A. Rosetti, Mihail Pherekyde, Eugeniu Carada. Organizată în spaţiul generos al elegantei Săli de comunicări a Muzeului Municipiului Bucureşti, expoziţia a cuprins 214 medalii şi plachete, dintre care 178 de medalii şi 14 machete cu tematica „Eminescu'', la care s-au adăugat o serie de litografii, cărţi poştale şi fotografii.