Powerpoint Template

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Chapitre VI La Ville Et Ses Équipements Collectifs

Chapitre VI La ville et ses équipements collectifs Introduction L'intérêt accordé à la connaissance du milieu urbain et de ses équipements collectifs suscite un intérêt croissant, en raison de l’urbanisation accélérée que connaît le pays, et de son effet sur les équipements et les dysfonctionnements liés à la répartition des infrastructures. Pour résorber ce déséquilibre et assurer la satisfaction des besoins, le développement d'un réseau d'équipements collectifs appropriés s'impose. Tant que ce déséquilibre persiste, le problème de la marginalisation sociale, qui s’intensifie avec le chômage et la pauvreté va continuer à se poser La politique des équipements collectifs doit donc occuper une place centrale dans la stratégie de développement, particulièrement dans le cadre de l’aménagement du territoire. La distribution spatiale de la population et par conséquent des activités économiques, est certes liée aux conditions naturelles, difficiles à modifier. Néanmoins, l'aménagement de l'espace par le biais d'une politique active peut constituer un outil efficace pour mettre en place des conditions favorables à la réduction des disparités. Cette politique requiert des informations fiables à un niveau fin sur l'espace à aménager. La présente étude se réfère à la Base de données communales en milieu urbain (BA.DO.C) de 1997, élaborée par la Direction de la Statistique et concerne le niveau géographique le plus fin à savoir les communes urbaines, qui constituent l'élément de base de la décentralisation et le cadre d'application de la démocratie locale. Au recensement de 1982, était considéré comme espace urbain toute agglomération ayant un minimum de 1 500 habitants et qui présentait au moins quatre des sept conditions énumérées en infra1. -

Liste Des Guichets Des Banques Marocaines Par Localite Et Par Region

Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 Programme Intégré d’Appui et de Financement des Entreprises LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION Février 2020 4 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 5 L’ORIENTAL 13 FÈS - MEKNÈS 21 RABAT - SALÉ- KÉNITRA 29 BÉNI MELLAL- KHÉNIFRA 39 CASABLANCA- SETTAT 45 MARRAKECH - SAFI 65 DARÂA - TAFILALET 73 SOUSS - MASSA 77 GUELMIM - OUED NOUN 85 LAÂYOUNE - SAKIA EL HAMRA 87 DAKHLA-OUED EDDAHAB 89 LISTE DES GUICHETS DES BANQUES MAROCAINES PAR LOCALITE ET PAR REGION 5 TANGER – TÉTOUAN – AL HOCEIMA 6 RÉGION TANGER-TÉTOUAN-AL HOCEÏMA BANQUE LOCALITES GUICHET TELEPHONE AL BARID BANK AIT YOUSSEF OU ALI AIT YOUSSEF OU ALI CENTRE 0539802032 AJDIR CENTRE RURALE AJDIR 35052 TAZA 0535207082 AL AOUAMRA CENTRE AL AOUAMRA 92050 AL AOUAMRA 0539901881 AL HOCEIMA AVENUE MOULAY DRISS AL AKBAR AL HOCEIMA 0539982466 BV TARIK BNOU ZIAD AL HOCEIMA 0539982857 ARBAA TAOURIRT ARBAA TAOURIRT CENTRE 0539804716 ASILAH 1 PLACE DES NATIONS UNIES 90055 ASILAH 0539417314 ASMATEN CENTRE ASMATEN EN FACE EL KIADA AL HAMRA 93250 ASMATEN 0539707686 BAB BERRET CENTRE BAB BERRET 91100 BAB BERRET 0539892722 BAB TAZA CENTRE BAB TAZA 91002 BAB TAZA 0539896059 BENI BOUAYACHE BENI BOUAYACHE CENTRE 0539804020 BENI KARRICH FOUKI CENTRE BENI KARRICH FOUKI 93050 BENI KARRICH FOUKI 0539712787 BNI AHMED CENTRE BNI AHMED CHAMALIA 91100 BNI AHMED 0539881578 BNI AMMART -

Pauvrete, Developpement Humain

ROYAUME DU MAROC HAUT COMMISSARIAT AU PLAN PAUVRETE, DEVELOPPEMENT HUMAIN ET DEVELOPPEMENT SOCIAL AU MAROC Données cartographiques et statistiques Septembre 2004 Remerciements La présente cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social est le résultat d’un travail d’équipe. Elle a été élaborée par un groupe de spécialistes du Haut Commissariat au Plan (Observatoire des conditions de vie de la population), formé de Mme Ikira D . (Statisticienne) et MM. Douidich M. (Statisticien-économiste), Ezzrari J. (Economiste), Nekrache H. (Statisticien- démographe) et Soudi K. (Statisticien-démographe). Qu’ils en soient vivement remerciés. Mes remerciements vont aussi à MM. Benkasmi M. et Teto A. d’avoir participé aux travaux préparatoires de cette étude, et à Mr Peter Lanjouw, fondateur de la cartographie de la pauvreté, d’avoir été en contact permanent avec l’ensemble de ces spécialistes. SOMMAIRE Ahmed LAHLIMI ALAMI Haut Commissaire au Plan 2 SOMMAIRE Page Partie I : PRESENTATION GENERALE I. Approche de la pauvreté, de la vulnérabilité et de l’inégalité 1.1. Concepts et mesures 1.2. Indicateurs de la pauvreté et de la vulnérabilité au Maroc II. Objectifs et consistance des indices communaux de développement humain et de développement social 2.1. Objectifs 2.2. Consistance et mesure de l’indice communal de développement humain 2.3. Consistance et mesure de l’indice communal de développement social III. Cartographie de la pauvreté, du développement humain et du développement social IV. Niveaux et évolution de la pauvreté, du développement humain et du développement social 4.1. Niveaux et évolution de la pauvreté 4.2. -

Télécharger Le Document

CARTOGRAPHIE DU DÉVELOPPEMENT LOCAL MULTIDIMENSIONNEL NIVEAU ET DÉFICITS www.ondh.ma SOMMAIRE Résumé 6 Présentation 7 1. Approche méthodologique 8 1.1. Portée et lecture de l’IDLM 8 1.2. Fiabilité de l’IDLM 9 2. Développement, niveaux et sources de déficit 10 2.1. Cartographie du développement régional 11 2.2. Cartographie du développement provincial 13 2.3. Développement communal, état de lieux et disparité 16 3. L’IDLM, un outil de ciblage des programmes sociaux 19 3.1 Causes du déficit en développement, l’éducation et le niveau de vie en tête 20 3.2. Profil des communes à développement local faible 24 Conclusion 26 Annexes 27 Annexe 1 : Fiabilité de l’indice de développement local multidimensionnel (IDLM) 29 Annexe 2 : Consistance et méthode de calcul de l’indice de développement local 30 multidimensionnel Annexe 3 : Cartographie des niveaux de développement local 35 Annexes Communal 38 Cartographie du développement communal-2014 41 5 RÉSUMÉ La résorption ciblée des déficits socio-économiques à l’échelle locale (province et commune) requiert, à l’instar de l’intégration et la cohésion des territoires, le recours à une cartographie du développement au sens multidimensionnel du terme, conjuguée à celle des causes structurelles de son éventuel retard. Cette étude livre à cet effet une cartographie communale du développement et de ses sources assimilées à l’éducation, la santé, le niveau de vie, l’activité économique, l’habitat et les services sociaux, à partir de la base de données «Indicateurs du RGPH 2014» (HCP, 2017). Cette cartographie du développement et de ses dimensions montre clairement que : - La pauvreté matérielle voire monétaire est certes associée au développement humain, mais elle ne permet pas, à elle seule, d’identifier les communes sous l’emprise d’autres facettes de pauvreté. -

MPLS VPN Service

MPLS VPN Service PCCW Global’s MPLS VPN Service provides reliable and secure access to your network from anywhere in the world. This technology-independent solution enables you to handle a multitude of tasks ranging from mission-critical Enterprise Resource Planning (ERP), Customer Relationship Management (CRM), quality videoconferencing and Voice-over-IP (VoIP) to convenient email and web-based applications while addressing traditional network problems relating to speed, scalability, Quality of Service (QoS) management and traffic engineering. MPLS VPN enables routers to tag and forward incoming packets based on their class of service specification and allows you to run voice communications, video, and IT applications separately via a single connection and create faster and smoother pathways by simplifying traffic flow. Independent of other VPNs, your network enjoys a level of security equivalent to that provided by frame relay and ATM. Network diagram Database Customer Portal 24/7 online customer portal CE Router Voice Voice Regional LAN Headquarters Headquarters Data LAN Data LAN Country A LAN Country B PE CE Customer Router Service Portal PE Router Router • Router report IPSec • Traffic report Backup • QoS report PCCW Global • Application report MPLS Core Network Internet IPSec MPLS Gateway Partner Network PE Router CE Remote Router Site Access PE Router Voice CE Voice LAN Router Branch Office CE Data Branch Router Office LAN Country D Data LAN Country C Key benefits to your business n A fully-scalable solution requiring minimal investment -

Greater Ouarzazate, a 21St-Century Oasis City : Historical Benchmarks and International Visibility

GREATER OUARZAZATE, A 21ST-CENTURY OASIS CITY : HISTORICAL BENCHMARKS AND INTERNATIONAL VISIBILITY CONTEXT DOCUMENT INTERNATIONAL WORKSHOP OF URBAN PLANNING OUARZAZATE - MOROCCO - 3RD - 16TH NOVEMBER 2018 CONTENTS 1. Contextual Framework . .7 1. Presentation of Morocco: population, climate, diversity ........................ 7 1.1. General description of Morocco �������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 1.2. Toponymy �����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 1.3. Geography of Morocco ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������7 1.4. Plains . .8 1.5. Coatline . .8 1.6. Climate in Morocco ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������9 1.7. Morocco’s hydrography . .9 2. Territorial organization in Morocco ........................................ 10 3. Morocco’s international positioning ........................................ 11 4. Physical and environnemental setting, and geographic location ................. 12 4.1. Geographic location of the workshop’s perimeter . .12 4.2. Physical data of the Great Ouarzazate: �����������������������������������������������������������������������������������������������13 5. Histroy of the given territoiry ............................................. 14 6. Political and -

Presentation Generale Du Maroc 11

OCCASION This publication has been made available to the public on the occasion of the 50th anniversary of the United Nations Industrial Development Organisation. DISCLAIMER This document has been produced without formal United Nations editing. The designations employed and the presentation of the material in this document do not imply the expression of any opinion whatsoever on the part of the Secretariat of the United Nations Industrial Development Organization (UNIDO) concerning the legal status of any country, territory, city or area or of its authorities, or concerning the delimitation of its frontiers or boundaries, or its economic system or degree of development. Designations such as “developed”, “industrialized” and “developing” are intended for statistical convenience and do not necessarily express a judgment about the stage reached by a particular country or area in the development process. Mention of firm names or commercial products does not constitute an endorsement by UNIDO. FAIR USE POLICY Any part of this publication may be quoted and referenced for educational and research purposes without additional permission from UNIDO. However, those who make use of quoting and referencing this publication are requested to follow the Fair Use Policy of giving due credit to UNIDO. CONTACT Please contact [email protected] for further information concerning UNIDO publications. For more information about UNIDO, please visit us at www.unido.org UNITED NATIONS INDUSTRIAL DEVELOPMENT ORGANIZATION Vienna International Centre, P.O. Box 300, 1400 Vienna, Austria Tel: (+43-1) 26026-0 · www.unido.org · [email protected] ~'~~~""'jÄo.I~1 Organisations des Nations Unies pour Ccnln Mam .. in tis: Produ<li ... -

Projet De Reconstruction Du Local De L'associaton ---Douar Tabounte -Commune Rurale De Tarmigte- Province De Ouarzazat

Association club culturel Tabounte Tarmigte-Ouarzazate PROJET DE RECONSTRUCTION DU LOCAL DE L’ASSOCIATON ---------- DOUAR TABOUNTE -COMMUNE RURALE DE TARMIGTE- PROVINCE DE OUARZAZATE I-INTRODUCTION – ETAT ACTUEL: Dans le cadre de ses activités socio-culturelles, et conformément aux directives de l’assemblée générale de l’association CLUB CULTUREL TABOUNTE, le bureau de la dite association, et après une analyse de la situation désastreuse de son local (mauvais état de l’espace pour exercer les activités culturelles et artistiques….) cherche vivement à dépasser cette situation inacceptable qui touche profondément aux droits des enfants et des femmes de l’association. C’est ainsi que le bureau de l’association et quelques habitants du DOUAR lancent un appel à tous les responsables locaux, provinciaux, régionaux et nationaux, ainsi qu’à toutes les ONG nationales ou internationales s’intéressant aux enfants et au développement artistique et culturel, de prendre part à la reconstruction de ce local, objet de cette étude. projet de construction de local de l’association Septembre 2006 -1- Association club culturel Tabounte Tarmigte-Ouarzazate II– DONNEES PHYSIQUES : II-1- Situation Géographique : Le DOUAR TABOUNTE, lieu d'implantation du projet, fait partie de la COMMUNE RURALE DE TARMIGTE-PROVINCE DE OUARZAZATE, et situé sur la rive droite de oued DRAA , et pas loin de la ville de OUARZAZATE. OUARZAZATE est située au Sud-Est du Royaume, au croisement des routes nationales N°9 reliant MARAKECH à ZAGORA et N°10 reliant AGADIR à ERRACHIDIA. Elle se trouve à 306 km au Sud- ouest d’ERRACHIDIA et à 200 km au sud-est de MARRAKECH. -

Diapositive 1

2- Contrôle des pesticides dans les eaux destinées à la production d’eau potable Lalla Khadija GHEDDA Responsable du Service Etude de Pollution des Ressources en Eaux ONEP Rabat le 27 AVRIL 2011 Introduction •Le Maroc dispose d’un potentiel agricole considérable •L’utilisation des engrais chimiques et des produits phytosanitaires est une nécessité pour le développement et l’amélioration de la production agricole mais malheureusement leurs emploi accru et incontrôlé constitue un risque sérieux de contamination des ressources en eau préoccupation majeure pour les producteurs d’eau 2 Historique •L’ONEP assure depuis 1987 ( année de l’invasion antiacridienne au Sud du pays) un contrôle régulier de certains pesticides organochlorés et organophosphorés dans les eaux destinées à la production d’eau potable PRINCIPAUX S OBJECTIF inventorier et caractériser les sources TAN GER V&Sebta #F V#& V&YYn#idq M'Diq TET Sm Ibn B atoOut UVA i r a &#N de pollution Asilah Y Mar til 09. A vri l $Y#V& D$ Na Ouad Vk L a &#h Vr& la ao V& ChaoYuV#Y&i# u Wahd$a Tnin V LARAC V& e Sidi El Y & HE $Ali Tahma ail a ni Khm Ch t $V& is Sahel efchaouen El Jabh A #V& a l-Hoceima Mellilia Mo Y#Ksar El Kbi $ Ba ulay r V& b Taz Imz bousselhamArba#o Brikcha a V& TamaVs&s ouren Bni An YY#uV#&a V in#t NadV&or sar &# A Y # #b Y de B # Ylk e Y r im n Y Y E V l Kh Ta Y T & a arg t abi yeb La V& # OuVe&zza Zoumi uist V&Y#V#& V&Ras El Ma Madagh lla MimVo&uYnV& #nV&e V& Y# MidaV&r Drio V&V& a Mak V uc h & h az Y # ine # Bni H V& V& Said Y V#& V& V&IYss#YV#a&guen a$fida AlV &AaroV& V&V& -

Social CSP Energy and Development: Exploring the Local Livelihood Dimension of the Nooro I CSP Project in Southern Morocco

Social CSP Energy and development: exploring the local livelihood dimension of the Nooro I CSP project in Southern Morocco Final report to the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) GZ: P5 E5001-0125/012 Wuppertal, Bonn, 30 June 2015 Financially supported by based on a decision of the Parliament Wuppertalof the Federal Institute Republicfor Climate, of Environment Germany and Energy; Germanwatch 1 Executive summary Social CSP – Energy and development: exploring the local livelihood dimension of the Nooro I CSP project in Southern Morocco The project on which this report is based was financially supported by the German Federal Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) (business reference number P5 E5001-0125/012). The sole responsibility for the content of this report lies with the authors. Elaborated by Wuppertal Institute for Climate, Environment Germanwatch and Energy Dr. Julia Terrapon-Pfaff, Dr. Sylvia Borbonus Boris Schinke (Project co-ordinators) Dr. Peter Viebahn, Thomas Fink, Dr. Bern- hard Brand Responsible for the chapters Responsible for the chapters 4, 5, 6, 10, 14 1, 2, 3, 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16 With subcontracts to (in alphabetical order) Fatima Ahouli (Local researcher and translator, Morocco) Zakaria Ait-El Bouhali (Local researcher, Morocco) Mohamed Ait-El-Haj (Local researcher, Morocco) Prof. Thami Ait-Taleb (L'Association Draa des Énergies Renouvelables, Morocco) Ghizlane Atik (Local researcher, Morocco) Prof. Yomn El Hamaky (Ain Shams University, ETHRAA, Egypt) Prof. Hassan Chaib (L'Association Draa des Énergies Renouvelables, Morocco) Prof. Yassine Darmane (L'Association Draa des Énergies Renouvelables, Morocco) Mohamed Dharif (L'Association Draa des Énergies Renouvelables, Morocco) Jens Klawitter (Independent consultant, Germany) Christof Koegler (Bonn International Center for Conversion, Germany) Dr. -

Number Ranges Assigned to Moroccan Telecommunications Operators

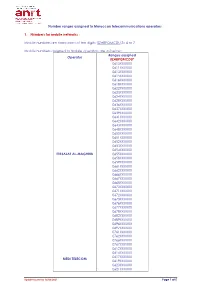

Number ranges assigned to Moroccan telecommunications operators 1. Numbers for mobile networks : Mobile numbers are composed of ten digits: 0ZABPQMCDU Z= 6 or 7. Mobile numbers assigned to mobile operators are as below: Ranges assigned Operator 0ZABPQMCDU* 0610XXXXXX 0611XXXXXX 0613XXXXXX 0615XXXXXX 0616XXXXXX 0618XXXXXX 0622XXXXXX 0623XXXXXX 0624XXXXXX 0628XXXXXX 0636XXXXXX 0637XXXXXX 0639XXXXXX 0641XXXXXX 0642XXXXXX 0643XXXXXX 0648XXXXXX 0650XXXXXX 0651XXXXXX 0652XXXXXX 0653XXXXXX 0654XXXXXX ITISSALAT AL-MAGHRIB 0655XXXXXX 0658XXXXXX 0659XXXXXX 0661XXXXXX 0662XXXXXX 0666XXXXXX 0667XXXXXX 0668XXXXXX 0670XXXXXX 0671XXXXXX 0672XXXXXX 0673XXXXXX 0676XXXXXX 0677XXXXXX 0678XXXXXX 0682XXXXXX 0689XXXXXX 0696XXXXXX 0697XXXXXX 0761XXXXXX 0762XXXXXX 0766XXXXXX 0767XXXXXX 0612XXXXXX 0614XXXXXX 0617XXXXXX MEDI TELECOM 0619XXXXXX 0620XXXXXX 0621XXXXXX Update issued on 14/06/2021 Page 1 of 5 0625XXXXXX 0631XXXXXX 0632XXXXXX 0644XXXXXX 0645XXXXXX 0649XXXXXX 0656XXXXXX 0657XXXXXX 0660XXXXXX 0663XXXXXX 0664XXXXXX 0665XXXXXX 0669XXXXXX 0674XXXXXX 0675XXXXXX 0679XXXXXX 0684XXXXXX 0688XXXXXX 0691XXXXXX 0693XXXXXX 0694XXXXXX 0770XXXXXX 0771XXXXXX 0772XXXXXX 0773XXXXXX 0774XXXXXX 0775XXXXXX 0777XXXXXX 0526XXXXXX 0527XXXXXX 0533XXXXXX 0534XXXXXX 0540XXXXXX 0546XXXXXX 0547XXXXXX 0550XXXXXX 0553XXXXXX 060XXXXXXX 0626XXXXXX 0627XXXXXX 0629XXXXXX 0630XXXXXX 0633XXXXXX 0634XXXXXX Wana Corporate 0635XXXXXX 0638XXXXXX 0640XXXXXX 0646XXXXXX 0647XXXXXX 0680XXXXXX 0681XXXXXX 0687XXXXXX 0690XXXXXX 0695XXXXXX 0698XXXXXX 0699XXXXXX 0700XXXXXX 0701XXXXXX 0702XXXXXX 0703XXXXXX -

Liste Des Stagiaires

LISTE DES STAGIAIRES Branche : REGIE Nom et Prénom Coordonnées HAY AL WAHDA N° 1802 OUARZAZATE ABDELATIF AL MASOUDY GSM: 06 66 35 20 63 [email protected] 35 RUE 1 GROUPE 7 HAY DOUMA SIDI MOUMEN JDID ABDELHAK BEN MOHAMED CASABLANCA Tél: 06-72-57-22-02 [email protected] Rue El Oued El Kabir N° 60 Semlalia Guéliz MARRAKECH ABDELHAKIM ALAHIANE 05 44 43 25 17 06 62 05 36 23 HAY EL MASJID RUE 12 N° 3 CASABLANCA ABDELLAH TOUGHABI 06 77 83 49 86 [email protected] N° 84, HAY EL QODS OUARZAZATE ABDELLATIF ATTACH GSM:0651 67 35 93; 0613 15 71 08; 0624 88 36 58 [email protected] 16,RUE KHALED BEN OUALID DAKHLA,AGADIR ABDELLATIF BENNANI SMIRES TEL: 06 73 21 59 45 [email protected] AMAL 4 IMM 8 N° BERNOUSSI ABDELMOULA ABOUYASSINE CASABLANCA SAADA 5 N° 306 LAMHAMID MARRAKECH ABDELMOULA TERKIBA 06 24 67 83 56 [email protected] Page 1 REGIE Atelier d'Art, 68 Rue ABDELMOUNAIM BENHAYOUN Dar el Bacha Sidi Abdelaziz 6 medina MARRAKECH 06 67 59 74 16 CITE DES OFFICIER N° 10 OUARZAZATE ABDELMOUNAIM DAMIR 06 58 78 89 12 [email protected] 93 BIS ALLEE DES CASUARINAS AIN SEBAA 20250 CASABLANCA ABDELMOUNIM AMZIL Tél: 06-64-20-03-84 [email protected] [email protected] N° 5 RUE ALLAL JNANE ZITOUNE QU SAADA SAFI ABDELMOUTALIB HAMADA 06 99 71 94 86 [email protected] RUE MY ABDELLAH AMGHAR N°36 LOT ENNAKHIL ABDENNAIM MY JAMAA EL JADIDA 06 65 98 81 34 HAY ANDALOUS ROUTE DE CASA N° 82 MARRAKECH ABDERRAZAK BARNOUSSI 06 76 04 52 69 [email protected] Bloc 17 N° 20 Youssoufia Ouest Rabat ABDERRAZZAK JAABOUK GSM : 06 61