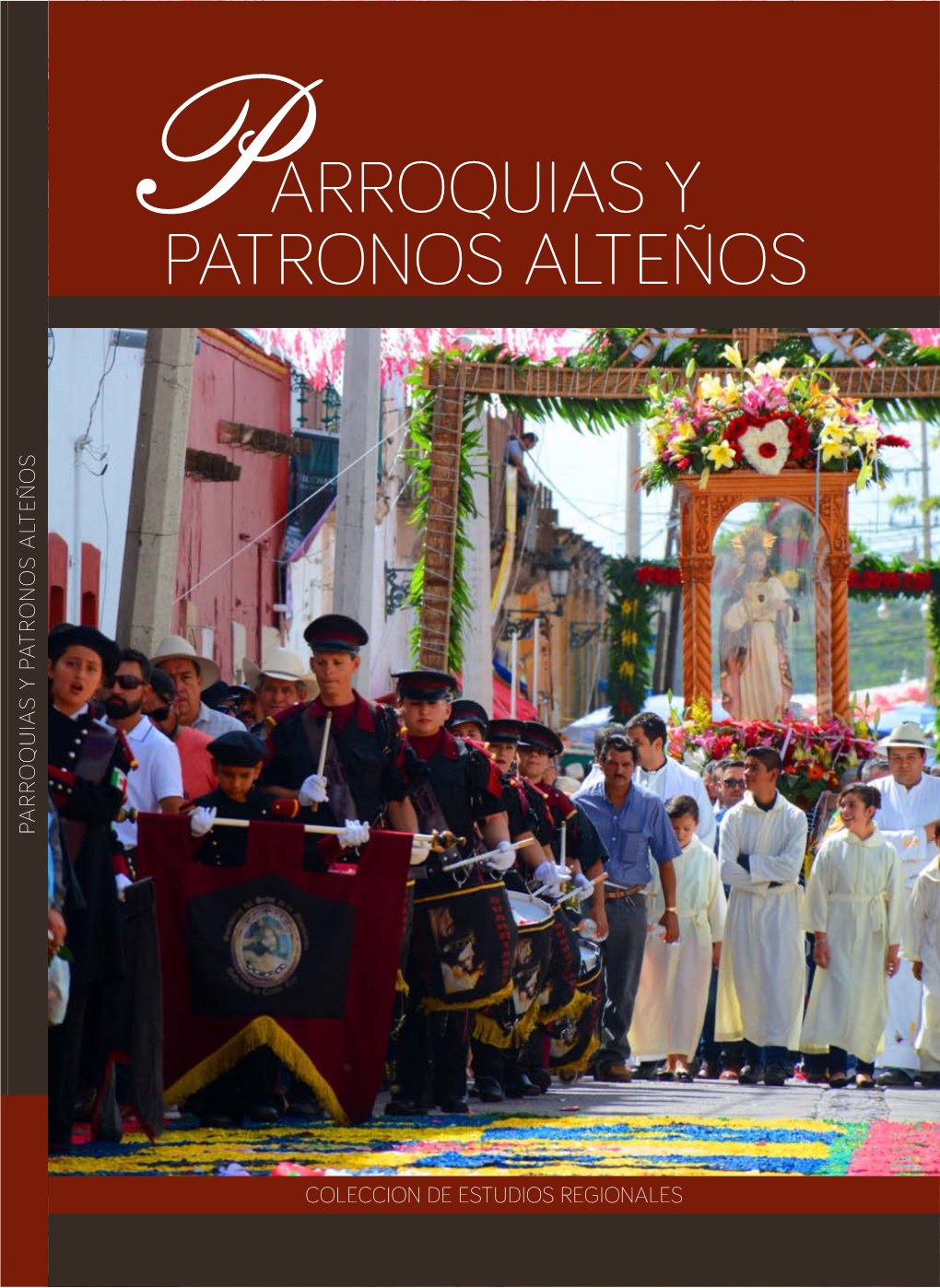

Parroquias Y Patronos Alteños

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Identities in Motion the Formation of a Plural Indio Society in Early San Luis Potosí, New Spain, 1591-1630

Identities in Motion The Formation of a Plural Indio Society in Early San Luis Potosí, New Spain, 1591-1630 Laurent Corbeil Department of History and Classical Studies McGill University, Montréal September 2014 A thesis submitted to McGill University in partial fulfillment of the requirements of the degree of doctor in philosophy ©Laurent Corbeil, 2014 Table of Contents Table of Contents ................................................................................................................ ii Abstract .............................................................................................................................. iv Résumé ............................................................................................................................... vi Acknowledgements .......................................................................................................... viii Introduction ......................................................................................................................... 1 Chapter 1: Historiography, Methodology, and Concepts ................................................. 15 Perspectives on Indigenous Peoples ............................................................................. 16 Identity .......................................................................................................................... 25 Sources and Methodology............................................................................................. 29 A Short Note on Terminology ..................................................................................... -

Los Basurto De Guetaria

Auge y ocaso de una dinastía de emprendedores, navegantes y escribanos vascos a caballo entre el viejo y el nuevo mundo: los Basurto de Guetaria Auge y ocaso de una dinastía de emprendedores, navegantes y escribanos vascos a caballo entre el viejo y el nuevo mundo: los Basurto de Guetaria Román de Basurto Larrañaga Ramón Alejandro Montoya © Primera edición: 2018 Auge y ocaso de una dinastía de emprendedores, navegantes y escribanos vascos a caballo entre el viejo y el nuevo mundo: los Basurto Guetaria Universidad Autónoma de San Luis Potosí M. en Arq. Manuel Fermín Villar Rubio Rector Dr. Anuar Abraham Kasis Ariceaga Secretario General Dr. Miguel Aguilar Robledo Director de la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades Cuidado de la edición: Dr. José Ramón Ortiz Castillo Diseño y maquetación: MRRPP. Lucía Ramírez Martínez Ilustración de portada y contraportada: Román de Basurto Larrañaga Ramón Alejandro Montoya Todos los derechos reservados conforme a la ley Queda prohibida la reproducción parcial o total, directa o indirecta del contenido de la presente obra, sin contar previamente con la autorización expresa y por escrito de los editores, en términos de lo así previsto por la Ley Federal del Derecho de Autor y, en su caso, por los tratados Internacionales aplicables. ISBN: 978-607-535-062-2 Hecho en México. CONTENIDO I. El marco geográfico, económico y temporal: el momento culminante del sistema Atlántico Ibérico. .5 II. Los Basurto y la expansión franciscana por Nueva España. 9 III. Los Basurto como prototipo de la polifacética y versátil burguesía vasca de la Edad Moderna.. 17 IV. -

La Inquisición En La Nueva Galicia, Siglo

Digitized by the Internet Archive in 2014 https://archive.org/details/lainquisicionenlOOvill vJUL 111S( LA INQUISICION EN LA NUEVA GALICIA (SIGLO X VI ) RECOPILACION, INTRODUCCION y NOTAS POR EL DR. RUBEN VILLASEÑOR BORDES GUADALAJARA, JAL., MEXICO ^19 5 9 — NIHIL OBSTAT Pbro. Francisco Villalobos, Censor. IMPRIMATUR t Francisco Javier Ñuño, Arzobispo Coadjutor V. G. Guadalajara, Jai., 15 de julio de 1959. — INTRODUCCION José Toribio Medina y el padre Cuevas, para citar dos escritores de fuste, hanse ocupado de la Inquisición en México, el primero estudió con gran acierto el tribunal, con mirada extensa, por tanto generalizado, de él se expresa atinadamente un contemporáneo ' "Medina no ha hecho más que iniciar, si bien magistralmente, el conocimiento de la Inquisi- ción en América. Utilizando casi con exclusividad, la correspondencia de los inquisidores con el Consejo Supremo, ha construido lo que pode- mos considerar el armazón del gigantesco edificio: Instauración de los distintos tribunales; sucesión de inquisidores y demás funcionarios; autos de fe y condenados que salieron en cada uno de ellos; enumeración de las causas instruidas; dificultades materiales encontradas; pleitos entre sí y con las autoridades eclesiásticas y civiles, etc., etc., constituyen la his- toria externa del Santo Oficio Americano. Pero Medina no se ha enfren- tado con los procesos, ni habria podido hacerlo, pues para ello hubiese necesitado más de una vida. Y esa es la ingente tarea que queda por ha- cer." El jesuíta Cuevas dijo muy poco, y se murió llevándose su buen de- seo de hacer reseña y enjuiciar, como historiador, la obra inquisitorial novohispana. ^ Después el archivo general de la Nación hizo la impre- sión de causas notables, pocas ciertamente; asi como del libro primero de votos: George Robert Conway ' se ocupó de los expedientes de al- gunos herejes sajones. -

Censo De Alojamientos De Asistencia Social. Clasificaciones

Censo de Alojamientos de Asistencia Social CAAS Clasificaciones Instituto Nacional de Estadística y Geografía Censo de Alojamientos de Asistencia Social CAAS Clasificaciones Catalogación en la fuente INEGI: 361.0972 Censo de Alojamientos de Asistencia Social. Censo de Alojamientos de Asistencia Social : CAAS : clasificaciones / Instituto Nacional de Estadística y Geografía.-- México : INEGI, c2015. 88 p. ISBN: 978-607-739-747-2 1. Asistencia pública - México - Censos. 2. Seguridad social - México - Censos. I. Instituto Nacional de Estadística y Geografía (México). Conociendo México 01 800 111 4634 www.inegi.org.mx [email protected] INEGI Informa @INEGI_INFORMA DR © 2015, Instituto Nacional de Estadística y Geografía Edificio Sede Avenida Héroe de Nacozari Sur 2301 Fraccionamiento Jardines del Parque, 20276 Aguascalientes, Aguascalientes, Aguascalientes, entre la calle INEGI, Avenida del Lago y Avenida Paseo. de las Garzas. Censo de Alojamientos de Asistencia Social. Clasificaciones. Clasificación de Entidades Federativas La Clasificación de Entidades Federativas comprende los nombres y las claves que identifican a los 31 estados que conforman el país, más el Distrito Federal; se presenta por clave en orden ascendente e incluye una clave especial para codificar descripciones incompletas, ambiguas o insuficientemente especificadas. Su clave comprende dos dígitos y se ordenan de forma consecutiva del 01 al 32. Clave Entidad Nombre de entidad 01 Aguascalientes 02 Baja California 03 Baja California Sur 04 Campeche 05 Coahuila de Zaragoza 06 Colima 07 Chiapas 08 Chihuahua 09 Distrito Federal 10 Durango 11 Guanajuato 12 Guerrero 2015 13 Hidalgo 14 Jalisco 15 México 16 Michoacán de Ocampo 17 Morelos 18 Nayarit Clasificaciones. 19 Nuevo León 20 Oaxaca Social. -

La Estrategia Urbanizadora De Un Espacio Rural. El Caso Matatlán

La estrategia urbanizadora de un espacio rural. El caso de Matatlán, México. Javier Rentería Vargas, María Evangelina Salinas Escobar, María Teresa Rentería Rodríguez y Armando Chávez Hernández UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE CIUDAD JUÁREZ PUBLICACIÓN AFILIADA A LA RED IBEROAMERICANA DE ESTUDIOS DEL DESARROLLO Estudios Regionales en Economía, Población y Desarrollo. Cuadernos de Trabajo, Universidad Autónoma de Ciudad Juárez, publicación afiliada a la Red Iberoamericana de Estudios del Desarrollo, número 55, enero - febrero de 2020, ISSN 2007-3739, pp. 3-35, México. La estrategia urbanizadora de un espacio rural. El caso de Matatlán, México. Javier Rentería Vargas, María Evangelina Salinas Escobar, María Teresa Rentería Rodríguez y Armando Chávez Hernández * Resumen Matatlán –una localidad del municipio de Zapotlanejo, en Jalisco–, ubicada al noreste de la Zona Metropolitana de Guadalajara (ZMG), es una comunidad de tradición rural que, desde la época de La Colonia, llegó a constituirse en una de las principales abastecedoras de maíz, trigo y carne de Guadalajara. En la actualidad, las actividades agropecuarias de Matatlán continúan siendo una fuente importante de ingresos de la economía local. No obstante, la dinámica de creci- miento poblacional de la región, así como los planes de desarrollo urbano del municipio, colocan en un serio riesgo la actividad primaria y tienden a afectar la vida rural del entorno. El objetivo de este trabajo consiste en valorar las propuestas de desarrollo urbano que involucran a Matatlán y su potencial impacto económico y comunitario. Palabras clave: Sector primario, comunidad rural, desarrollo local. Abstract Matatlán –a town in the municipality of Zapotlanejo, in Jalisco, located northeast of the Guadalajara Metropolitan Area, is a rural community that, from the time of La Colonia, became one of the main suppliers of maize, wheat and meat of Guadalajara. -

J. Ignacio Dávila Garibi Sill

ACADEMIA MEXICANA DE LA HISTORIA CORRESPONDIENTE DE LA REAL DE MADRID DISCURSO DE RECEPCIÓN DE: J. Ignacio Dávila Garibi Sillón: 9 29 de abril de 1938 RESPUESTA DEL ACADÉMICO: José López Portillo y Weber 1 El Alférez Mayor Hernán Flores, Conquistador de Nueva Galicia 1 Por: J. Ignacio Dávila Garibi Señor Presidente de la Academia; Señores Académicos: Señoras: Señores: Habiendo sido nombrado en la sesión del 21 de octubre de 1937, Individuo de Número de esta ilustre Academia Mexicana de la Historia, correspondiente de la Española y señalándoseme la sesión de esta noche para dar lectura a mi discurso de introducción, debo ante todo cumplir con un sagrado deber de gratitud expresando públicamente mi profundo reconocimiento a los señores académicos que de manera tan espontánea, indulgente y bondadosa tuvieron a bien elegirme. No puedo ocultar la satisfacción que me ha causado este honroso nombramiento que me pone en contacto con intelectuales tan conspicuos de quienes tanto tengo que aprender; pero tampoco puedo disimular que me siento verdaderamente abrumado con el alto honor que he recibido. Y, dijo con toda sinceridad, que mi pena crece y se agiganta cuando, por una parte, considero que habiendo en México tan distinguidos hombres de letras, cultísimos cultivadores de las ciencias históricas y sus anexas quienes aun no pertenecen a esta Academia, os habéis fijado en mí, que nada valgo y que nada merezco. Indudablemente se trata de un caso de excepcional indulgencia en cuanto al juicio y de máxima benevolencia en cuanto a la admisión. Por otra parte, me ha tocado en suerte venir a ocupar en esta benemérita Agrupación, nada menos que el lugar que quedó vacante con motivo de la muerte de un sujeto tan insigne en ciencia y virtud como lo fue el correctísimo caballero D. -

San-Juan-De-Los-Lagos-Frente-A-Su

SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SU HISTORIA 1 SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SUS HISTORIA.pmd1 12/12/2007, 19:34 2 SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SUS HISTORIA.pmd2 12/12/2007, 19:34 REMBERTO HERNÁNDEZ PADILLA SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SU HISTORIA 3 SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SUS HISTORIA.pmd3 12/12/2007, 19:34 D.R. Quedaron reservados los derechos, por el autor, compilador y editor Remberto Hernández Padilla. Asesoramiento de los sanjuanenses: J. Rosario Palos de Anda Felipe Hermosillo Padilla José Concepción Martín Martín (Maestro en Letras) Panorámica de portada: José Genaro Gómez Martín Fotografías: José Genaro Gómez Martín René Ornelas González Se publican gráficas tomada del archivo del sanjuanense de corazón ISBN 970-91120-1-5 don Enrique Enciso Díaz La Viñeta de la pág 9 Impreso y hecho en México es cortesía del maestro Printed and made in Mexico Pedro Caloca 4 SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SUS HISTORIA.pmd4 12/12/2007, 19:34 6 SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SUS HISTORIA.pmd6 12/12/2007, 19:34 LIBRO: SAN JUAN DE LOS LAGOS FRENTE A SU HISTORIA Í N D I C E INTRODUCCIÓN Págs. Bienvenida a los lectores 11-12 Prólogo 13-14 Capítulo I.- NACIMIENTO Y DESARROLLO DE UN PUEBLO 1.- Los primeros pobladores 15-17 2.- El asentamiento de Mezcatique, o Mezquititlán 18-19 3.- El poblamiento de la región 20-25 4.- El poblamiento del municipio 26-26 5.- La fundación del poblado San Juan Bautista 27-28 6.- La fundación de la villa de San Juan de los Lagos 29-31 7.- El Escudo de Armas de la Ciudad 32-33 8.- Definición del nombre del poblado 34-34 Capítulo II.- PERFIL DEL MUNICIPIO Y DE SU POBLACIÓN 1.- El perfil del municipio 35-37 2.- La infraestructura urbana 38-48 3.- El perfil de la población 49-64 a) Los apellidos dominantes 49-49 b) La sangre judía en San Juan 50-54 c) La sangre francesa en San Juan 55-57 d) Una población que vive de los milagros.. -

El Cultivo Del Chile Yahualica………………………………………………………………..… 43

De México para el mundo Chile Yahualica Historia, Cultivo, Usos y Denominación de Origen. Primera Edición 2021 D.R.© Juan Gallardo Valdez D.R. © Antonia Gutiérrez Mora D.R.© Centro de Investigación y Asistencia en Tecnología y Diseño del Estado de Jalisco A.C. (CIATEJ). Av. Normalistas # 800, Colinas de la Normal. C. P. 44270. Guadalajara, Jalisco, México. Laboratorio Nacional PLANTECC. www.ciatej.mx Diseño: Fotografías: Juan Gallardo Valdez Dibujos: Angélica Valdivia Ramírez ISBN: 978-607-8734-27-6 I N D I C E C o n t e n i d o Pág. Agradecimientos……………………………………………………………………………………. 7 Introducción…………………………………………………………………………………………… 9 Esbozo histórico del chile……………………………………………………………………….. 13 Proemio……………………………………………………………………………………………... 13 El chile a través de la historia……………………………………………………………… 13 El chile en la época prehispánica………………………………………………………… 14 El chile después de la conquista (Siglos XVI-XVII)………………………………… 15 Del siglo XVIII al inicio del milenio………………………………………………………. 21 Aspectos históricos sobre el chile Yahualica………………………………………….. 27 Antecedentes……………………………………………………………………………………... 27 Referencias sobre el cultivo de chile en la zona…………………………..………. 28 Cultivo del chile Yahualica en la región Altos de Jalisco………………………. 36 El cultivo del chile Yahualica………………………………………………………………..… 43 Introducción…………………………………………………………………………………..….. 43 Origen del chile…………………………..……………………………………………………… 45 Taxonomía…….…………………………..…………………………………………………….… 45 Características de la planta y el fruto…………………………………………………. 47 i Condiciones del cultivo del -

Una Mirada Introspectiva a La Cuestión Africana En Guadalajara

UNA MIRADA INTROSPECTIVA A LA CUESTIÓN AFRICANA EN GUADALALARA: SANTA MARÍA DE LOS LAGOS Y SU EXTRAPOLACIÓN. SIGLOS XVI –XIX Andrés Julio Beneroso Álvarez 1 RESUMEN En este trabajo se abordará a la población de origen africano en Guadalajara a través de documentos oficiales como testamentos y actas de bautismo, entre otros; así como de investigaciones de es- pecialistas en el tema. La intención es mostrar no solamente que sí hubo una importante población de origen negro en la Nueva Es- paña y concretamente en lo que hoy se conoce como los Altos de Jalisco, sino que dicha población y sus descendientes afromestizos experimentaron más agravios que la población india, puesto que ésta, a pesar de los constantes abusos, contó con la protección de la Corona española desde los inicios de la colonización. INTRODUCCIÓN En la sociedad colonial se instauró una especie de “pictogra- fía”, en la que la oligarquía blanca, formada por peninsulares y criollos estaba en la punta de la pirámide y el resto de la po- blación, según la mezcla de sangre que corriese por sus venas, ocupaba su puesto en la sociedad, ubicándose el esclavo negro en la parte más baja de la pirámide social. En el proceso de colo- nización, las minas y estancias, así como las pequeñas poblacio- nes que se fueron formando como consecuencia de la actividad económica –ganadera, tuvieron un papel de suma importancia al facilitar la mezcla de los tres fenotipos básicos: blancos, indios y negros, que dio lugar a la conformación de las diferentes castas, las que imprimieron gran parte de la idiosincrasia y las costum- bres del México colonial. -

Informe De Gestión Del Desempeño 2017.Pdf

Mensaje del Director General La presentación de este informe de la gestión 2017 representa un claro ejercicio de rendición de cuentas. En él plasmamos las actividades que son el fruto del esfuerzo e inteligencia que todos aportamos a esta institución desde nuestras áreas de responsabilidad. Los éxitos y avances que aquí se plasman dan cuenta de que CECyTE Jalisco es una institución viva y que la conducción de los esfuerzos humanos, materiales y financieros han dado como resultado una institución con mayores capacidades de cumplir su misión de ofertar educación media superior de calidad según lo mandata la Carta Magna. En 2017 resaltan aspectos por demás sobresalientes, entre ellos el inicio del servicio en cinco nuevos planteles, un incremento sustancial de nuestra infraestructura en 46 aulas, 12 laboratorios, 5 bibliotecas y 8 gabinetes psicopedagógicos por mencionar sólo algunos espacios; ahora son 25 de 26 plazas de director ocupados por docentes; así como cuantiosas inversiones en materia de equipamiento tecnológico y conversión de nuestro Colegio a una institución con enfoque sustentable. Nuestro Colegio es hoy más fuerte y con mejores herramientas para seguir transformando la vida de nuestros jóvenes y seguir abonando a una sociedad más equitativa, competitiva, solidaria y responsable. Mtro. Francisco Javier Romero Mena Director General Tabla de contenido MENSAJE DEL DIRECTOR GENERAL 1 APARTADO METODOLÓGICO 3 PROYECTO: 01 DESARROLLO INSTITUCIONAL Y GESTIÓN ADMINISTRATIVA. 4 PROYECTO: 02 ATENCIÓN A LA DEMANDA, COBERTURA Y CALIDAD 13 PROYECTO: 03 DESARROLLO ACADÉMICO 45 PROYECTO: 04 PERTINENCIA DE PLANES Y PROGRAMAS DE ESTUDIO. 59 PROYECTO: 05 FORTALECIMIENTO EN INFRAESTRUCTURA Y EQUIPAMIENTO. 73 PROYECTO: 06 VINCULACIÓN Y GESTIÓN CON LOS SECTORES QUE INTEGRAN LA SOCIEDAD. -

An Historical Sketch of Geography and Anthropology in the Tarascan Region: Part I Donald Brand

New Mexico Anthropologist Volume 6 | Issue 2 Article 1 6-1-1943 An Historical Sketch of Geography and Anthropology in the Tarascan Region: Part I Donald Brand Follow this and additional works at: https://digitalrepository.unm.edu/nm_anthropologist Recommended Citation Brand, Donald. "An Historical Sketch of Geography and Anthropology in the Tarascan Region: Part I." New Mexico Anthropologist 6, 2 (1943): 37-108. https://digitalrepository.unm.edu/nm_anthropologist/vol6/iss2/1 This Article is brought to you for free and open access by the Anthropology at UNM Digital Repository. It has been accepted for inclusion in New Mexico Anthropologist by an authorized editor of UNM Digital Repository. For more information, please contact [email protected]. AN HISTORICAL SKETCH OF GEOGRAPHY AND ANTHROPOLOGY IN THE TARASCAN REGION: PART I* By DONALD D. BRAND INTRODUCTION This paper is a brief study of geographic and anthropologic research in the Tarascan region, togetherwith a listing of pertinent references. Material for this study has been collected by the writer since 1938-39 when he examined the literature preliminaryto field- work in the states of Mexico, Michoacin and Guerrero. Geographic and archaeologic fieldworkwas carried on in the summers of 1939 and 1941, primarilyin northwesternand southern Michoacin, south- western Mexico, and northwesternGuerrero. The war has caused postponementof further fieldwork"for the duration." The writer has been aided greatly by graduate students who participated in preliminarycampus seminars and who worked in the field and in the archives and museumsof Mexico City and Morelia. These studentswere Marjorie Flinn, Dorothy Goggin, John Goggin, Anita Leibel, Robert Lister, Daniel McKnight, Carolyn Miles, Douglas Osborne, William Pearce, and Virgil Peterson. -

Informe Sobre La Situación De Los Derechos Humanos En Jalisco –2009–

Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco –2009– Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco –2009– Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco. 2009 © Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo. 2009 Primera edición: Noviembre de 2009 Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo AC (CEPAD) Asociados. Jorge Barajas Martínez. Sergio René de Dios Corona. Juan Larrosa Fuentes. Francisco Macías Medina. Gerardo Moya García. Jorge Manuel Alejandro Narro Monroy. Carlos Armando Peralta Varela. César Octavio Pérez Verónica. María Guadalupe Ramos Ponce. Jorge Enrique Rocha Quintero. Oscar Gerardo Vargas López. David Velasco Yáñez. Guillermo Raúl Zepeda Lecuona. Consejo directivo Carlos Armando Peralta Varela. Presidente. María Guadalupe Ramos Ponce. Vicepresidenta. Francisco Macías Medina. Secretario. Gerardo Moya García. Tesorero. César Octavio Pérez Verónica. Vocal. Dirección ejecutiva y coordinadores de proyectos Francisco Macias Medina. Director Ejecutivo. César Octavio Pérez Verónica. Litigio Estratégico. Gerardo Moya García. Interlocución Estratégica. Coordinación editorial Gerardo Moya García. Corrección de estilo Gerardo Moya García. Diseño y Diagramación Luis Alberto Partida de la Cruz La información contenida en este informe puede ser reproducida total o parcialmente, siempre y cuando se respete y cite la autoría de todos los que colaboraron en la construcción de este texto. Además, se solicita que en caso de utilizar el texto, se informe a su editor al siguiente correo electrónico: [email protected]. Este informe fue financiado por The John D. and Catherine T. MacArthur Foundation. Impreso y hecho en México. Informe sobre la situación de los Derechos Humanos en Jalisco 2009 2009 Índice Artículo Autor Pag 1.