Annuario 2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Mini De Tomaso: La Piccola Pantera Che Non Sconfisse Lo Scorpione

Mini De Tomaso: la piccola pantera che non sconfisse lo scorpione Era la nemica giurata dell’Autobianchi A112 Abarth, ma riuscì solo in minima parte a scalfirne il successo nonostante i nomi prestigiosi che l’avevano ideata. Costruita a Milano, come la rivale, perse nettamente il “derby della Madonnina”. Storia ed evoluzione di un ormai raro modello di nicchia. di Marco Chiari ici “Innocenti” e pensi subi- ma dalla Mini Cooper (ma to alla Lambretta, oppure non dimentichiamoci delle La Mini De D alla copia della Mini ingle- italiche Abarth e Giannini su Tomaso di 3/4 se, perché si voglia o no questi so- base Fiat) e consolidatosi ap- posteriore: no gli stereotipi della ormai scom- punto negli anni ’70 con la i fascioni parsa casa automobilistica di Lam- prorompente avanzata della trasmettono brate; se invece dici “De Tomaso”, il A112 Abarth. un'immagine pensiero corre subito alla leggen- Facciamo un passo indietro; da sportiva; daria “Pantera”, la granturismo mo- qualche anno prima alla Inno- il frontale caratterizzato denese che osò s dare la triade centi dovettero porsi il non fa- dallo spoiler Ferrari - Maserati - Lamborghini. E cile problema di rimpiazzare la comprendente se abbiniamo i due marchi, tutti gli Mini Minor con un modello più i fendinebbia; appassionati di auto degli anni ’70 attuale e più confacente alla particolare avranno già capito di che macchi- mutate esigenze del mercato. della targa oro na parliamo: ci riferiamo alla Mini Benché l’utilitaria italo-inglese rilasciata De Tomaso che debuttò nel 1976 avesse ancora un buon numero all'esemplare nel segmento inaugurato anni pri- di estimatori, era impensabile del servizio. -

Eccellenze Meccaniche Italiane

ECCELLENZE MECCANICHE ITALIANE. MASERATI. Fondatori. Storia passata, presente. Uomini della Maserati dopo i Maserati. Auto del gruppo. Piloti. Carrozzieri. Modellini Storia della MASERATI. 0 – 0. FONDATORI : fratelli MASERATI. ALFIERI MASERATI : pilota automobilistico ed imprenditore italiano, fondatore della casa automobilistica MASERATI. Nasce a Voghera il 23/09/1887, è il quarto di sette fratelli, il primo Carlo trasmette la la passione per la meccanica ALFIERI, all'età di 12 anni già lavorava in una fabbrica di biciclette, nel 1902 riesce a farsi assumere a Milano dalla ISOTTA FRASCHINI, grazie all'aiuto del fratello Carlo. Alfieri grazie alle sue capacità fa carriera e alle mansioni più umili, riesce ad arrivare fino al reparto corse dell'azienda per poi assistere meccanicamente alla maccina vincente della Targa FLORIO del 1908, la ISOTTA lo manda come tecnico nella filiale argentina di Buenos Aires, poi spostarlo a Londra, e in Francia, infine nel 1914 decide, affiancato dai suoi fratelli. Ettore ed Ernesto, di fondare la MASERAT ALFIERI OFFICINE, pur rimanendo legato al marchio ISOTTA-FRASCHINI, di cui ne cura le vetture da competizione in seguito cura anche i propulsori DIATTO. Intanto però, in Italia scoppia la guerra e la sua attività viene bloccata. Alfieri Maserati, in questo periodo, progetta una candela di accensione per motori, con la quale nasce a Milano la Fabbrica CANDELE MASERATI infine progetta un prototipo con base telaio ISOTTA- FRASCHINI, ottenendo numerose vittorie, seguirà la collaborazione con la DIATTO, infine tra il 1925/26, mesce la mitica MASERATI TIPO 26, rivelandosi poi, un'automobile vincente. Il 1929 sarà l'anno della creazione di una 2 vettura la V43000, con oltre 300 CV, la quale raggiungerà i 246 Km/ h, oltre ad altre mitiche vittorie automobilistiche. -

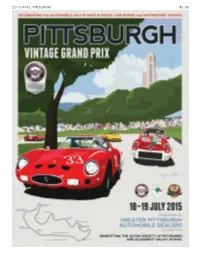

2015 Race Program $5.00

2015 RACE PROGRAM $5.00 2015 PITTSBURGH VINTAGE GRAND PRIX www.pvgp.org PARTNERS & SUPPORTERS A Message from the PVGPA ...................... 02 Presenting Sponsor - GPADF . 03 Welcome from Pittsburgh Mayor Bill Peduto . 05 Executive Committee and Board of Directors . 06 Vintage Races at Schenley .....28 Thank You Sponsors Partners .................... 08 Our Charities and Ambassadors . 12 Poster Artist – Dwight Knowlton . 14 Honorary Race Director JC Argetsinger . 18 History of the PVGP ............................. 20 Race Week Calendar ............................ 22 Make Your Grand Prix Dollars Go Farther . 26 OFF TO THE RACES Racer Profle ................41 Vintage Races at Schenley Park . 28 Race Schedule ................................. 29 Race Entries .................................... 30 Recent Winners and Fastest Laps . 34 Schenley Park Maps ............................ 36 Shuttle Buses & Parking .......................... 40 Racer Profle ................................... 41 Racing is a Family Affair .......................... 42 PVGP Historics at Pitt Race Complex . 44 Pittsburgh International Race Complex . 45 Car Shows at Schenley ........80 PVGP Historics Race Schedule . 46 CONTENTS Race Entries .................................... 47 Recent Winners and Fastest Laps . 50 Vintage Racer Group ............................ 52 ALL THE PAGEANTRY OF THE SHOW Sponsored Activities at Schenley Park . 56 Car Club Partners ............................... 59 Celebrating the Marques of Italy . 70 Thunderbird Spotlight Car Show . 76 -

The Detomaso Mangusta an Italian Exotic That Happened by Accident

The DeTomaso Mangusta An Italian exotic that happened by accident.. By Rick Feibusch In the good old days, years before the implementation of emissions and safety laws, exotic high-performance automakers woul d just build a car, display it at a few key international auto shows and start taking orders. There wasn't even a legal requirement that the manufacturer road test a prototype before the first production models were delivered to the public! Italian automakers were particularly prone to using the public to test their cars - after delivery. The DeTomaso Mangusta was a particularly interesting example. The Mangusta was born out of the ambition of Argentinian race driver Alejandro De Tomaso who, like many othe r racers, yearned to build his own cars. DeTomaso was born to a wealthy family in a small town near Buenos Aires. He left Argentina in 1955, just one step ahead of Juan Peron's goon squads, having offended the great dictator with political writings publi shed in a local newspaper. Peron, like his idol Adolph Hitler, loved sports cars and heavily supported successful drivers like Juan Manuel Fangio because he believed that if drivers from his country won races, it showed a national superiority. Since DeTomaso wouldn't play ball, he was excluded from the gravy train. DeTomaso left for Italy, the land of his grandparents with only $126 in his racing jumpsuit He met Isabelle Haskell, a rich American woman who owned and raced a Siata and a Maserati. In those d ays, women racers were a rare and unproven commodity, and Ms. -

Chris Ashton's Incredible Group IV Concept

Chris Ashton’s Incredible Group IV Concept PI Motorsports, Inc. - Spring 2010 - Number 3 Spring 2010 Page 1 Pantera Si Trinity photo by Franz Krump PI Motorsports, Inc. Platinum Member Newsletter A publication of PI Motorsports, Inc. All rights reserved. All content is the exclusive property of PI Motorsports, Inc. www.pim.net - 714-744-1398 This newsletter is not offered for sale and is provided free of charge to our Platinum customers and Pantera International members and enthusiasts. Editor: David Adler About PI Motorsports, Inc. Founded in 1996 by Jerry Sackett and David Adler at our present location in Orange, California. We provide the DeTomaso enthusiast with everything from parts to PI Motorsports, Inc. entire cars for sale. 1040 North Batavia, Suite G Our award-winning workshop can handle all assignments from an oil change all the way up Orange, California 92867 to custom building a full concept car or show- winning restoration. Our service and prices Telephone: 714-744-1398 cannot be beat. We invite you to call or visit our showroom and workshop in person. Fax: 714-744-1397 Friendly advice is always a phone call away. Website: www.pim.net Thank you. Jerry, Dave and Frank email: [email protected] Page 2 PI Motorsports, Inc. The Return of the Native new name. Any doubts about his age-- by Wallace A. Wyss almost 80--can be assuaged with the report that Rossignolo's sons t had to happen eventually--DeTomaso was too good Gianluca and Eduardo reportedly a name to let lie fallow. Former Fiat executive will join their father at GMI in Gianmario Rossignolo has reportedly acquired the I overseeing the proposed De rights to the De Tomaso brand and hopes to revive the Tomaso revival. -

UNFORGETTABLE EXPERIENCES #INEMILIAROMAGNA a Collection of the Best Stories from Content Creators from Around the World #INEMILIAROMAGNA Unforgettable Experiences

UNFORGETTABLE EXPERIENCES #INEMILIAROMAGNA A collection of the best stories from content creators from around the world #INEMILIAROMAGNA Unforgettable Experiences BENVENUTI #INEMILIAROMAGNA! Emilia-Romagna is a region that offers visitors a rich diversity of experiences. From its world-renowned culinary traditions and cultural heritage to its sun-kissed beaches, pristine nature parks and automotive attractions, there’s literally something for everyone #inEmiliaRomagna. Over the years, many travel bloggers have visited Emilia-Romagna and shared their stories on blogs and social media. One event in particular, the Social Travel Summit, held in Ravenna in September 2019, attracted more than 50 travel bloggers and content creators from around the world. We were proud and excited to welcome them to Emilia-Romagna, and judging by their stories, they went home with a wonderful collection of unforgettable experiences! This Emilia-Romagna eMagazine, a collection of the best stories by travel bloggers, is a wonderful tribute to our land and people, our age-old traditions and historic treasures. I hope that you enjoy these travel stories and that they will inspire you to visit us and create your own unforgettable experiences #inEmiliaRomagna. Mr. Davide Cassani President Apt Servizi Emilia-Romagna Tourist Board II 1 28 ROMAGNA CONTENTS 06 FOOD VALLEY 64 PATHS AND PILGRIMAGE ROUTES 18 BOLOGNA 94 MOTOR VALLEY NIENKE KROOK CONTRIBUTORS As The Travel Tester, Nienke provides thorough destination guides and in-depth reviews of products, services and activities across the world. @thetraveltester thetraveltester.com/ DARYL & MINDI HIRSCH KERWIN MCKENZIE Saveur Magazine BEST TRAVEL BLOG award winners Daryl and Kerwin is an ex-airline employee who is now a travel content creator Mindi Hirsch share their culinary travel experiences and recipes on working with travel brands. -

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 28.6.2013 COM(2013) 469

EUROPEAN COMMISSION Brussels, 28.6.2013 COM(2013) 469 final C7-0207/13 Proposal for a DECISION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund in accordance with point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management (application EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili from Italy) EN EN EXPLANATORY MEMORANDUM Point 28 of the Interinstitutional Agreement of 17 May 2006 between the European Parliament, the Council and the Commission on budgetary discipline and sound financial management1 allows for the mobilisation of the European Globalisation Adjustment Fund (EGF) through a flexibility mechanism, within the annual ceiling of EUR 500 million over and above the relevant headings of the financial framework. The rules applicable to the contributions from the EGF are laid down in Regulation (EC) No 1927/2006 of the European Parliament and of the Council of 20 December 2006 on establishing the European Globalisation Adjustment Fund2. On 5 November 2012, Italy submitted application EGF/2012/008 IT/De Tomaso Automobili for a financial contribution from the EGF, following redundancies in De Tomaso Automobili S.p.A. in Italy. After a thorough examination of this application, the Commission has concluded in accordance with Article 10 of Regulation (EC) No 1927/2006 that the conditions for a financial contribution under this Regulation are met. SUMMARY OF THE APPLICATION AND ANALYSIS Key data: EGF Reference no. EGF/2012/008 Member State Italy Article 2 (a) Primary enterprise De Tomaso Automobili S.p.A. -

I Cannoni Usa Tornano a Sparare

s. Anno 60* N. 227 Quotidiano Sped abb. post, gruppo 1/70 LIRE 500 Arretrati L. 1.000 I Unità • DOMENICA 25 SETTEMBRE 1983 ORGANO DEL PARTITO COMUNISTA ITALIANO Italsider, ambigue dichiarazioni Sempre più rischioso il coinvolgimento delia forza multinazionale Genova si ribella I cannoni Usa tornano a sparare alla chiusura Una ridda di voci e smentite Anche la Grecia dice «no» agli di Cornigliano sulla possibilità della tregua aerei italiani? I sindacati chiedono un incontro con il governo - Sulle macerie Le navi americane hanno aperto il fuoco la scorsa notte - Continua la mediazione saudita «No comment» alla Farnesina sulla richiesta dell'industria un gruppo Usa vuol costruire un parco di divertimenti? Si combatte su un nuovo fronte alla periferia sud di Beirut - Tra le milizie sciite Sondaggio: il 60% per ritirare i nostri soldati Dal nostro inviato Dal nostro inviato scalatlon sul terreno e al coinvolgimen negli scontri. «Se Suk el Gharb — ha ROMA — Bloccati dal no del territorio di Cipro». GENOVA — L'Italslder non BEIRUT — Tutti aspettavano l'altra to della forza multinazionale. scritto 11 giornale — è di vitale Impor governo di Cipro, che ha vo Che di un problema politi si smuove. Accusato dal sin sera l'annuncio del «cessate 11 fuoco», Come si è accennato, i cannoni della tanza strategica per gli USA, lo è anche luto con questo gesto ribadi co soprattutto si tratti — del dacati di aver montato una ma la risposta alle attese e alla speran Sesta Flotta hanno aperto II fuoco la per la Siria: infatti è a tredici chilometri re la sua assoluta neutralità problema cioè dei compiti e Non si vuol proprio autentica provocazione nel za è venuta Invece dal cannoni delle na scorsa notte a partire dalle 22, dopo che dalle nostre posizioni, vale a dire a por fra le parti che si combatto della presenza stessa della confronti della città e invita vi americane, che hanno aperto di nuo 1 combattimenti fra «Amai» ed esercito tata di un cannone di medio calibro». -

Finding Aid for the Pantera Production Records, 1973-1974

Finding Aid for PANTERA PRODUCTION RECORDS, 1973-1974 Accession 1910 Finding Aid Published: December 2011 Electronic conversion of this finding aid was funded by a grant from the Detroit Area Library Network (DALNET) http://www.dalnet.lib.mi.us 20900 Oakwood Boulevard ∙ Dearborn, MI 48124-5029 USA [email protected] ∙ www.thehenryford.org Pantera production records Accession 1910 OVERVIEW REPOSITORY: Benson Ford Research Center The Henry Ford 20900 Oakwood Blvd Dearborn, MI 48124-5029 www.thehenryford.org [email protected] ACCESSION NUMBER: 1910 CREATOR: Ford Motor Company. Office of the General Counsel. TITLE: Pantera production records INCLUSIVE DATES: 1973-1974 QUANTITY: 3.8 cubic ft. LANGUAGE: The materials are in Italian ABSTRACT: The Pantera production records contain production assembly records for approximately 1,500 Pantera sports cars. Page 2 of 5 Pantera production records Accession 1910 ADMINISTRATIVE INFORMATION ACCESS RESTRICTIONS: The collection is open for research COPYRIGHT: Copyright has been transferred to The Henry Ford by the donor. Copyright for some items in the collection may still be held by their respective creator(s). ACQUISITION: Ford Motor Company donation, 2006 PREFERRED CITATION: Item, folder, box, accession 1910, Pantera production records, Benson Ford Research Center, The Henry Ford PROCESSING INFORMATION: Collection processed by Benson Ford Research Center staff, February 2007. DESCRIPTION INFORMATION: Original collection inventory list prepared and published by Benson Ford Research Center staff in February 2007. Finding aid prepared by Elyssa Bisoski, December 2011, and published in December 2011. Finding aid prepared using Describing Archives: A Content Standard (DACS) and local guidelines. Page 3 of 5 Pantera production records Accession 1910 HISTORICAL NOTE Alejandro De Tomaso was born in Argentina in 1928 and moved to Modena, Italy in 1955. -

MG Rover X80

MG Rover X80 The stunning new luxury high performance sports car MG/V8 X80 project. MG Rover Group presented for the first time its luxury high performance sports Coupé the MG/V8 X80 at the Frankfurt Motor Show on September 11th 2001. The idea was to challenge the established car-market segment of luxury high performance sports cars to compete with Porsche 911, Maserati 3200 GT and Jaguar XK8. The MG/V8 X80 was a remarkable innovative with a new dynamic technical specification and high performance characteristics. The perfectly renowned design by MG Rover director Peter Stevens, the X80 benefits of a high-technology of super-formed aluminium body mounted to a steel box section chassis was remarkable. This innovative conception was part of the previous acquired car builder company of Alejandro de Tomaso in Modena in June 2001. This new technology was also used for the Italian sports car construction of the Qvale Mangusta. At the very begin, the MG/V8 X80 was commented by experts as a high attractive true flagship for the exciting MG product range. The serial production of the MG/V8 X80 2+2 Coupé was planned for summer 2002, followed by a roadster version in 2003, both available with manual and automatic transmissions. This was planned as an additional option to the very popular and affordable sports car the MGF Roadster as well as the recently introduced and very well customized range of Z-Saloons with 4, 6 and 8cylinder engines. All these different MG F & Z models were already introduced in the UK and rest of Europe with remarkable sale success. -

Logo De Tomaso

La storia del logo De Tomaso De Tomaso Automobili Nazione Italia Tipologia Società per azioni Fondazione 1959 a Modena Fondata da Alejandro de Tomaso Sede principale Grugliasco Persone chiave Gian Mario Rossignolo (proprietario e presidente) Settore Casa automobilistica Prodotti Autoveicoli Note Azienda originale messa in liquidazione nel 2004, marchio acquisito nel 2009 da nuovi proprietari Sito web www.detomaso.it La De Tomaso è una società italiana per la produzione di automobili, fondata a Modena nel 1959 dal pilota argentino Alejandro de Tomaso. Nel corso degli anni ha cambiato più volte la sua denominazione sociale, pur restando sempre sotto il pieno controllo del suo fondatore, deceduto nel 2003 all'età di 75 anni. Le vetture sportive Già nel 1959, ottenuto prontamente l'appoggio finanziario dell'americana Rowan Controller Industries per il tramite della sua seconda moglie, la piccola officina di Alejandro divenne la De Tomaso Automobili, assumendo nel proprio logo la medesima "T" utilizzata come marchio per il bestiame nella fattoria della ricchissima famiglia materna, posta in campo bianco e azzurro, i colori della bandiera del paese d'origine del pilota. In breve tempo De Tomaso iniziò la costruzione di vetture da competizione destinate ai piloti privati e, nel 1964, anche di automobili in piccola serie. Tra le varie vetture da corsa realizzati dall'argentino, molti dei quali erano esemplari unici o prototipi, vi fu la vettura utilizzata dalla squadra di Frank Williams per il campionato di Formula 1 del 1970. Il primo modello De Tomaso destinato alla circolazione su strada fu la Vallelunga, presentata nel 1963. Questa innovativa (era la seconda vettura di serie al mondo ad essere dotata di motore centrale) macchina sportiva fu dotata di un motore Ford Cortina a 78 kW ed aveva una velocità massima dichiarata di 215 km/h. -

Revista Mundo Fangio 100 AÑOS MASERATI 01

CENTENARIO La marca fue adquirida en 1937 por el empresario Adolfo Orsi, bajo cuya dirección Maserati produjo los primeros au- 100th ANNIVERSARY tomóviles en los que el lujo recibió la misma atención que la potencia. En 1968 Maserati fue adquirida por Citroën, que a su vez la vendió en 1975 a un consorcio administrado por el ex piloto de Fórmula 1 argentino Alejandro de Tomaso. De Tomaso, con ayuda del diseñador Ghia , creó algunos de los automóviles más interesantes de todos los tiempos: Ghibli, Khamsin, Bora, Kyalami y los modelos biturbo, entre otros. Estos nombres fueron tomados de famosos vientos MASERATI, UN SIGLO DE HISTORIA de África y Asia. En 1993 Maserati fue comprada por Fiat S.P.A.. Las ventas de Maserati en 2004 representaron un incremento del 62% MASERATI, A CENTURY OF HISTORY con relación al año 2003. Gran parte de este crecimiento se debió a la demanda del Maserati Quattroporte, su modelo LA MARCA ITALIANA DE AUTOMÓVILES DEPORTIVOS MASERATI FUE FUNDADA EN BOLONIA POR de 4 puertas. ALFIERI MASERATI EN 1914. EL EMBLEMA DE LA MARCA ES EL TRIDENTE, INSPIRADO EN LA ESTATUA DE NEPTUNO QUE ADORNA LA PLAZA MAYOR DE BOLONIA. EN 1957 JUAN MANUEL FANGIO FUE CAMPEÓN MUNDIAL DE AUTOMOVILISMO. The brand was acquired in 1937 by businessman Adolfo Orsi. THE ITALIAN SPORTS CAR BRAND MASERATI WAS FOUNDED IN BOLOGNA BY ALFIERI MASERATI IN 1914. THE BRAND’S During his management Maserati produced the first cars, where EMBLEM IS A TRIDENT, INSPIRED IN THE STATUE OF NEPTUNE, WHICH STANDS AT THE PLAZA MAYOR OF BOLOGNA.