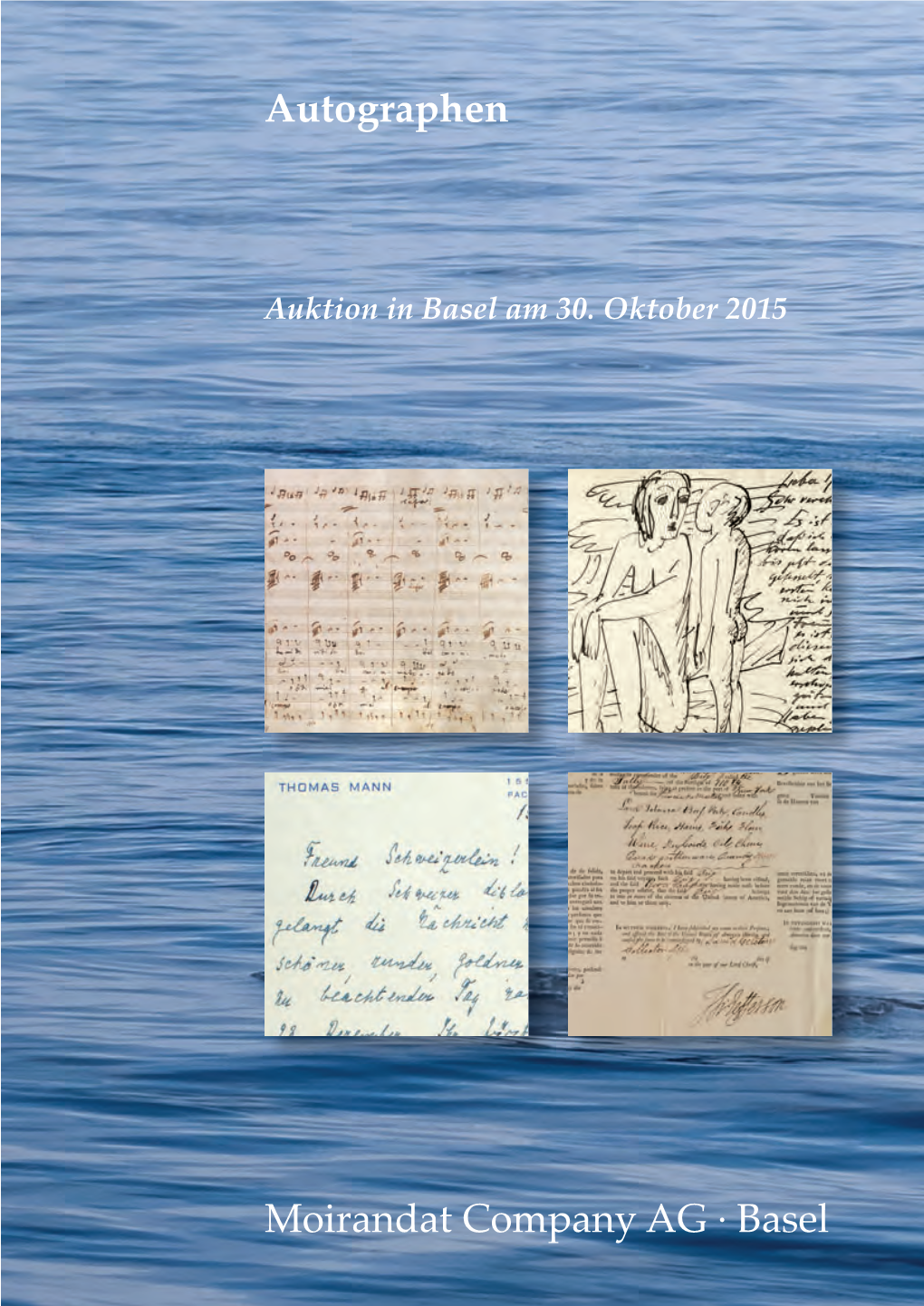

Autographen Moirandat Company AG · Basel

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Erik Pringsheims Tod in Argentinien- Ein Bayrisch-Puntanisch-Schottisches Drama

Juan D. Delius und Julia A. M. Delius Erik Pringsheims Tod in Argentinien- ein bayrisch-puntanisch-schottisches Drama Es ist bekannt, dass Thomas Mann beim Schreiben seiner Biicher gerne auf die Erfahrungen seiner Familienmitglieder zuriickgriff. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim (1855-1942) war eine derjenigen, die ihn gelegentlich mit solchem Quellmaterial versorgten. Sie war die Tochter des Kladderadatsch-Re dakteurs Ernst Dohm (1819-1883) und der friihen Frauenrechtlerin Hedwig Dohm (1831-1919) und hatte eine Karriere als Schauspielerin aufgegeben, um 1878 Alfred Pringsheim (1850-1941) zu heiraten. Dieser war ein sehr reicher Mathematikprofessor in Miinchen: Sein Vater Rudolf Pringsheim (1821-1906) hatte als Fuhr- und Bergbauunternehmer ein riesiges Vermogen gemacht. Um 1890 baute sich das junge Ehepaar Pringsheim in Miinchen eine prachtige Villa, Treffpunkt vieler Schriftsteller, Musiker und Maler der damaligen Zeit. Das Paar hatte fiinf Kinder. Die jiingste Tochter Katia (1883-1980) heiratete 1905 Thomas Mann und spielte eine einflussreiche Rolle in seinem Leben. Hier inte ressiert uns aber der erste Sohn der Pringsheims, Erik, 1879 in Miinchen gebo ren.! Er wuchs unauffallig heran und erlangte das Abitur am Wilhelmsgymna sium, Miinchen. 1897 nahm er das Universitatsstudium am Balliol College, , Die hier vorgestellten Nachforschungen wurden durch das Buch von Inge und Waiter Jens: Katias Mutter. Das auflerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim (Hamburg: Rowohlt 2005) angeregt. Als Inge und Waiter Jens Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn. Die Siidamerika Reise der Hedwig Pringsheim (2. erw. Auf!., Hamburg: Rowohlt 2008) vorbereiteten, hat der argentinische Erstautor des vorliegenden Beitrags einige Einzelheiten zur Geschichte des Erik Pringsheim beigesteuert, siehe S. 164. Der vorliegende Aufsatz baut auf den Schilderungen in diesem Buch auf und prasentiert seitdem hinzugekommene Befunde. -

Über Das Verleugnete Jüdische. Viola Roggenkamp Ermöglicht Einen

Isabel Rohner Komparatistik Online 2006.1 Über das verleugnete Jüdische. Viola Roggenkamp ermöglicht einen neuen Blick auf die Familie Mann-Pringsheim Editorial zu: Viola Roggenkamp Erika Mann - Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Le Décodeur Houellebecq Viola Roggenkamp: Erika Mann - Eine jüdische Tochter. Über Erlesenes und Verleugnetes in der Familie Mann-Pringsheim. Hamburg: Arche Verlag 2005. 272 Seiten, 19,90 EUR. ISBN 3716023442 Sebald Da Vinci Code „Worüber ich schreiben will, hätte Erika Mann nicht gefallen, und ihrer Mutter Katia Mann auch nicht. Ich will über das Jüdische in der Familie des Lee Miller deutschen Dichters Thomas Mann schreiben." So beginnt Viola Roggenkamp ihre Biografie Erika Mann - Eine jüdische Tochter. Im Verlauf des Ausstellung Buches wird tatsächlich immer deutlicher, dass es ihr nicht so sehr um die älteste Tochter des „Zauberers" geht, sondern um die Geschichte eines anderen „Familienmitglieds", eines verleumdeten, ignorierten: dem Jüdischen. Rezension Waldenfels Damit rückt Roggenkamp einen Aspekt in das Zentrum ihres Vorhabens, der in der umfangreiche Forschungsliteratur zur Familie von Thomas und Rezension Foucault Katia Mann sowie zu ihren Kindern kaum je erwähnt wird. Eben das aber macht ihn für neue Fragestellungen so interessant wie ergiebig: „Warum Rezension Roggenkamp aber wurde in der Familie Mann das Jüdische verleugnet - im Gegensatz zur Homosexualität, worüber man am Teetisch offen plauderte?"[1] Rezension Rodenstein Eine deutsch-jüdische Ehe Mit Katia Pringsheim (1883-1980) heiratete Thomas Mann (1875-1955) in eine der einflussreichsten deutsch-jüdischen Familien Münchens. Sie war die Tochter des jüdischen Mathematikprofessors Alfred Pringsheim (1850-1941) und der ehemaligen Meininger Schauspielerin Hedwig Pringsheim (1855-1942). -

L-G-0012633907-0039047985.Pdf

Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 8 1929-1934 Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 8 1929 – 1934 Herausgegeben und kommentiert von Cristina Herbst Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2019 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond Umschlag: Susanne Gerhards, Düsseldorf, unter Verwendung eines Ausschnitts aus einem Familienporträt, 1930, ETH-Bibliothek Zürich, Thomas-Mann-Archiv. ISBN (Print) 978-3-8353-3499-1 ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-4373-3 Inhalt Zur Edition . 7 Dank. 9 Einleitung . 13 Zu dieser Ausgabe . 72 Zum Text . 72 Zum Kommentar . 72 Zum Personenregister . 74 Tagebücher 1929 – 1934 1929 . 79 1930 . 149 1931 . 229 1932 . 302 1933 . 386 1934 . 468 Anhang Zusätzliche Dokumente Abbildungen . 548 Zu Hedwig Pringsheim Vater muß sitzen . 557 Ernst Dohms Montag-Abende. 561 Das Modell der Kronprinzessin . 566 Häusliche Erinnerungen . 570 Meine Eltern Ernst und Hedwig Dohm. 574 Wie ich nach Meiningen kam . 582 Auf dem Fahrrad durch die weite Welt . 591 Bayreuth einst und jetzt . 598 Ein Blumenstrauß von Liszt . 603 Ich plaudere aus der Schule . 606 Wir reisen nach Nidden . 611 Aus der Jugendzeit … . 614 Erinnerung an Ludwig Bamberger . 618 Meininger Theaterzettel . 621 6 Inhalt Zu Alfred Pringsheim Alfred Pringsheim wird achtzig Jahre alt . 631 Alfred Pringsheims 80. Geburtstag . 633 90 Semester München . 635 Telephon-Aufführungen . 637 Zu Klaus Pringsheim Eine Woche Sibirienexpreß (von K. Pringsheim). 639 Triumph der deutschen Musik in Japan . 643 Europäische Musik in Japan (von H. Konoye) . -

Krause-Arcisstr Engl. Bbl 1.2. Em .Indd

In this richly illustrated book Alexander Krause investigates the varied history of No. 12 Arcisstraße, which is not only part of Munich’s cultural and intellectual history, but also of a sad chap- ter of world history. Alexander Krause, a lawyer, is Chancellor of the University of Music and Performing Arts Munich. edition monacensia Edited by the Monacensia Literaturarchiv und Bibliothek Dr. Elisabeth Tworek Alexander Krause No. 12 Arcisstraße The Palais Pringsheim – The Führerbau – The Amerika Haus – The Hochschule für Musik und Theater (University of Music and Performing Arts) Translation: Kirsty Malcolm For further information on the publisher and catalogue, see www.allitera.de The Deutsche Bibliothek’s bibliographical information The Deutsche Bibliothek lists this publication in the Deutsche National- bibliografie, with details available online at http://dnb.ddb.de March 2010 Allitera Verlag An imprint of Buch&media GmbH, Munich © 2010 Buch&media GmbH Cover design: Kay Fretwurst, Freienbrink Production: Kessler Druck + Medien GmbH&Co. KG, Bobingen Printed in Germany. isbn 978-3-86906-048-4 Contents The Maxvorstadt district · 9 The Pringsheim family · 14 The Führerbau and the NSDAP (Nazi Party)’s Temples of Honour · 27 The interior of the Führerbau · 38 The Munich Agreement · 46 A warehouse for the Führermuseum · 48 The end of the War · 54 “The Greatest Theft in the History of Art” · 57 Central Art Collecting Point (CCP), the State Archive and other institutions · 60 The Amerika Haus · 62 The Hochschule für Musik (University of Music) · 68 Bibliography · 71 Appendix · 76 Concerts at the Amerika Haus 1948–1957 (selection) · 76 A selection of exhibitions in the Amerika Haus 1948–1957 (selection) · 79 Lectures, recitations and readings in the America Haus 1948–1957 (selection)· 81 Picture credits · 84 Acknowledgements · 84 I would never have believed that I’d ever address another letter to No. -

Königin Und Täubchen the Queen and the Chick

Königin und Täubchen The Queen and the Chick Beiträge zur Kulturgeschichte der Musik Herausgegeben von Rebecca Grotjahn Band 9 Königin und Täubchen Die Briefe von Cosima Wagner an Ellen Franz / Helene von Heldburg The Queen and the Chick Cosima Wagner’s correspondence with Ellen Franz / Helene von Heldburg Herausgegeben von / Edited by Maren Goltz und Herta Müller Mit Übersetzungen von / Translated by Maria Heyne und Chris Abbey Allitera Verlag Weitere Informationen über den Verlag und sein Programm unter: www.allitera.de März 2014 | Allitera Verlag Ein Verlag der Buch&media GmbH, München © 2014 Buch&media GmbH, München Umschlaggestaltung/Cover: Kay Fretwurst, Freienbrink (siehe Abbildungen/see List of Illustrations) Satz / Art work: Ute Rosch Herstellung: BoD – Books on Demand Printed in Germany isbN 978-3-86906-507-6 Ein Projekt der Meininger Museen A project of the Meiningen Museums Unterstützt vom Freistaat Thüringen Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Kindly supported by Free State of Thuringia Ministry of Education, Science and Culture xxx Inhaltsverzeichnis/Contents Vorwort ................................................................................................... 6 Preface ..................................................................................................... 8 Einführung .............................................................................................. 10 Introduction ............................................................................................. 70 Anmerkungen (deutsch)/Notes -

Bildu G and Gender in Nineteenth- Century Bourgeois Germany

ABSTRACT Title of Document: BILDUG AND GENDER IN NINETEENTH- CENTURY BOURGEOIS GERMANY: A CULTURAL STUDIES ANALYSIS OF TEXTS BY WOMEN WRITERS Cauleen Suzanne Gary, PhD, 2008 Directed By: Professor Elke P. Frederiksen, Department of Germanic Studies Throughout the course of the nineteenth century, the German Bildungsbürgertum used the civic and inner components of Bildung defined by Wilhelm von Humboldt (1767-1835) as a means to characterize its social identity and prominence. Together with the transitions related to the industrialization of society in the second half of the century, the German intellectual middle class recognized the changes of Bildung that adapted to the expansion of the bourgeois public sphere but simultaneously upheld the construction of the “eternal feminine” that emerged during the period of Weimar Classicism around 1800. Therefore, the idea of Bildung became associated with the cultural reality of young men. This event leads to the question: If bourgeois society excluded women from the process of inner and civic Bildung , how did women in return view themselves as members of the Bildungsbürgertum ? Drawing on both the inner and civic aspects of Bildung , this project investigates the interrelationship of Bildung and gender as portrayed in a variety of literary and non-literary texts. Selected writings by Fanny Lewald (1811-1889), Hedwig Dohm (1833-1919), Franziska Tiburtius (1843-1927), Gabriele Reuter (1859- 1941), and Ricarda Huch (1864-1947) reveal that many women created new interpretations of Bildung that were quite different from the mainstream conception defined by the male public voice. In addition, a variety of texts from the nineteenth- century press shows how women simultaneously raised awareness of the gender paradox in Bildung in mainstream bourgeois culture, particularly by women associated with the nineteenth-century German bourgeois women’s movement. -

Die Weisheit Der Schwieger- Mutter

!" Weltdame Pringsheim Gebildet und gar nicht kriegsbegeistert Leider hatte der Mann eine Schwiegermutter: Hedwig Prings- heim, Münchner Weltdame, Gastge- berin des wichtigsten Salons der Stadt, Tochter der Frauenrechtlerin Hedwig Dohn und des Chefredak- teurs des Satiremagazins „Kladdera- datsch“ Ernst Dohm, Ehefrau des Mathematikprofessors Alfred Prings- heim, Millionärin und Mutter von Ka- tia, der ersten Abiturientin Münchens. Klug, reich, gebildet – und über- haupt nicht kriegsbegeistert. Und sie schrieb Tagebuch. Der fünfte Band ist jetzt erschienen. Er umfasst die Jahre 1911 bis 1916. Also die Jahre, in denen Europa die Fas- Die sung verlor und auch ihr Schwieger- sohn. Ihre Kommentare zu Manns kriegerischen Kommentaren sind dis- tanziert bis angewidert. Sie beginnt Weisheit eher milde, im November 1914, auf seine erste Kampfschrift reagierend: „weitschwei!g“ nennt sie seine „Ge- danken im Kriege“, das geht noch. der Doch als er sich wenige Tage später o"enbar auch im persönlichen Ge- spräch so kriegstaumelnd präsentier- te, notierte sie in ihr Tagebuch: Schwieger- „Tommy’s Politik auch eher peinlich“. Den nächsten Kriegstext nennt sie dann einen „mittelmäßigen Schorna- listen-Artikel“, und als sie am Todes- mutter tag des österreichischen Kaisers abends zum Essen ins Haus des Mu- Von Volker Weidermann sikdirektors Bruno Walter geladen werden, notiert sie am Abend: „sehr Hedwig Pringsheim war reich, ANN MAN DENN NICHT mal zu Hause angeregt, sehr gemütlich: bis auf Tommy’s uner- K in Ruhe den Krieg erklären? Ohne, dass trägliche Politik“. klug und eine scharfe immer gleich jemand widerspricht oder Leider fehlen uns aus dieser Zeit die Gegen- spöttische Bemerkungen macht? Thomas Mann tagebücher des späteren Nobelpreisträgers. -

Frauenvorträge an Der Fernuniversität 47 Hedwig Dohm (1831-1919)

Frauenvorträge an der FernUniversität 47 Hedwig Dohm (1831-1919): `Alles was ich schreibe; steht im Dienste der Frauen´ Gisela Shaw ii Gisela Shaw Gisela Shaw: „ALLES, WAS ICH SCHREIBE, STEHT IM DIENSTE DER FRAUEN“: HEDWIG DOHM (1831–1919) Vortrag und Diskussion an der FernUniversität Hagen am 20.04.2004. Die Verantwortung für den Inhalt trägt alleine die Autorin. ISSN 1438-9606 © FernUniversität–Gesamthochschule in Hagen 2004 Redaktion: Die Gleichstellungsbeauftragte Die Vorsitzende der Gleichstellungskommission Überarbeitung und Gestaltung: Laura Neuhaus Herausgeber: Der Rektor Hedwig Dohm: `Alles was ich schreibe; steht im Dienste der Frauen´ iii Aus unserer Reihe „Frauenvorträge an der FernUniversität“ sind bisher folgende Titel erschienen: 1. Christa Mulack Die Heimatlosigkeit der Frau im Patriarchat – Heft 1 Behinderung und Herausforderung. Hagen: FernUniversität 1993 2. Elvira Willems Auch sie in Arcadien. Deutsche Leider Schriftstellerinnen im Italien des 19. vergriffen∗ Jahrhunderts. Hagen: FernUniversität 1994 3. Ulrike Ein Blick auf Europa aus Frauensicht. Hagen: Leider Bohnenkamp FernUniversität 1994 vergriffen∗ 4. Margrit Kennedy Eine andere Sicht der Dinge - weibliche und Leider männliche Prioritäten in Architektur und vergriffen∗ Stadtplanung. Hagen: FernUniversität 1994 5. Ellen Lorentz "Qualifiziert, kompetent, jedoch nicht immer Leider geschätzt". Zur Arbeit von Frauen im Büro: vergriffen∗ gestern - heute - morgen. Hagen: FernUniversität 1995 6. Bärbel Rompeltien Was kränkt, macht krank! Belastende Leider Kommunikationssituationen am Arbeitsplatz. vergriffen∗ Hagen: FernUniversität 1995 7. Sabine Doyé und Grundpositionen feministischer Philosophie. Heft 7 Friederike Kuster Hagen: FernUniversität 1995 8. Mechtild Jansen Friedenspolitik von Frauen - Nur eine Illusion? Leider Über den Zusammenhang von Krieg und vergriffen∗ Patriarchat. Hagen: FernUniversität 1995 9. Ursula Beer Geschlecht, Klasse und Alter. Überlegungen Heft 9 zu einer wenig beachteten Dimension des weiblichen Lebenszusammenhangs. -

(1870-1941) H-767/2005

Wien 1938 – Das Ende zahlreicher Karrieren. Am Beispiel der Übersetzerin Marie Franzos (1870-1941) H-767/2005 Endbericht vorgelegt von Mag. Dr. Susanne Blumesberger Ameisgasse 53/31 1140 Wien Wien, Dezember 2006 2 Abbildung 1 Quelle: Friedländer, Herbert: Hjalmar Söderberg och Marie Franzos. 1953, S. 287 3 Inhaltsverzeichnis 1. Zur Person Marie Franzos............................................................................................................ 4 1.1. Die Familie ............................................................................................................................ 4 2. Das literarische Schaffen von Marie Franzos.............................................................................. 8 2.1. Übersetzte Werke (Auswahl) ................................................................................................ 8 3. Der Nachlass von Marie Franzos............................................................................................... 10 4. Briefbestand in der Österrreichischen Nationalbibliothek......................................................... 12 4.1. KorrespondenzpartnerInnen ................................................................................................ 12 4.2. Ausgewertete Briefe ............................................................................................................ 60 4.3. Zum Inhalt der Briefe ........................................................................................................ 107 4.3.1. Auftragsbeschaffung .................................................................................................. -

Erik Pringsheims Tod in Argentinien Verfasst Von Juan D

Kapitel Y , Bayrisch-Puntanisch-Schottisches-Polnisches Drama, Erik Pringsheims Tod in Argentinien verfasst von Juan D. Delius, Universität Konstanz, Konstanz und Julia A. M. Delius, Max Plank Institut für Bildungsforschung, Berlin. Zusatz zur Reseña acerca de los campos que circundan la antigua estancia Monte Molina, Saladillo, Córdoba , http://www.pampa-cordobesa.de . Fassung vom April 2014; versión abreviada en español, ver abajo; shortened version in English, see below. Korrespondenz an [email protected] Es ist bekannt, dass Thomas Mann (*1875, Lübeck -+1955, Zürich), Literaturnobelpreis 1929 beim Schreiben seiner Bücher gerne auf die Erfahrungen seiner Familienmitglieder zurückgriff 1. Seine Schwiegermutter Hedwig Pringsheim (*1855, Berlin -+1942, Zürich) war eine derjenigen, die ihn gelegentlich mit solchem Quellmaterial versorgten. Sie war die Tochter des Kladderadatsch (1848-1944)-Redakteurs Ernst Dohm, ursprünglich Levy (*1819, Breslau, heute Wroclaw, Polen -+1883, Polen) und der frühen Frauenrechtlerin und Schriftstellerin Hedwig Dohm, geborene Schleh, ursprünglich Schlesinger (*1831, Berlin - +1919, Berlin 2). Sie hatte eine Karriere als Schauspielerin aufgegeben, um 1878 Alfred (Israel) Pringsheim (*1850, Ohlau, heute Olawa, Polen -+1941, Zürich) zu heiraten. Dieser war ein sehr reicher Mathematikprofessor in München, dessen Spezialität reelle und komplexe Funktionen waren, in denen die an sich unmögliche, imaginäre Zahl i (=Quadratwurzel von -1) vorkommt. Sein Vater Rudolf Pringsheim (ursprünglich Mendel, *1821, Oels, Schlesien, heute Ole śnica, Polen -+1906, Berlin, ∞Paula Deutschmann, *1827, Oels -+1909, Wannensee) hatte als Fuhr- und Bergbauunternehmer ein riesiges Vermögen 1 Die hier vorgestellten Nachforschungen wurden durch das Buch Inge Jens/Walter Jens: Katias Mutter: Das außerordentliche Leben der Hedwig Pringsheim, Hamburg: Rowohlt 2005, angeregt. Als Inge Jens/Walter Jens: Auf der Suche nach dem verlorenen Sohn: Die Südamerika-Reise der Hedwig Pringsheim, 2. -

Eratures and Linguistics

University of Alberta Translating Hedwig Dohm by Eva Jeanne Guenther A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Germanic Languages, Literatures and Linguistics Modern Languages and Cultural Studies ©Eva Jeanne Guenther Fall 2013 Edmonton, Alberta Permission is hereby granted to the University of Alberta Libraries to reproduce single copies of this thesis and to lend or sell such copies for private, scholarly or scientific research purposes only. Where the thesis is converted to, or otherwise made available in digital form, the University of Alberta will advise potential users of the thesis of these terms. The author reserves all other publication and other rights in association with the copyright in the thesis and, except as herein before provided, neither the thesis nor any substantial portion thereof may be printed or otherwise reproduced in any material form whatsoever without the author's prior written permission. This dissertation is dedicated to my mum. You are the best. Abstract Hedwig Dohm was an important German woman writer and feminist at the end of the nineteenth and the beginning of the twentieth century. For a long time, she was recognized mainly for being Katia Mann’s – wife of the famous German author Thomas Mann – grandmother. However, her own work has been experiencing a renewed interest over the past fifteen to twenty years; one indication of this is the quite recent translation of her 1894 novella Werde, die du bist including the essay “Die alte Frau” (Become who you are, 2006, including the essay “The old woman”). -

L-G-0003455559-0006423104.Pdf

Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 4 1905-1910 Hedwig Pringsheim Tagebücher Band 4 1905 – 1910 Herausgegeben und kommentiert von Cristina Herbst Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliografie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.d-nb.de abrufbar. © Wallstein Verlag, Göttingen 2015 www.wallstein-verlag.de Vom Verlag gesetzt aus der Stempel Garamond Umschlag: Susanne Gerhards, Düsseldorf, unter Verwendung einer Photographie von Hedwig Pringsheim (© KEYSTONE / Thomas-Mann-Archiv, Zürich). Druck und Verarbeitung: Hubert & Co, Göttingen ISBN (Print) 978-3-8353-1626-3 ISBN (E-Book, pdf) 978-3-8353-2717-7 Inhalt Zur Edition . 7 Dank. 9 Einleitung . 13 Zu dieser Ausgabe . 69 Zum Text . 69 Zum Kommentar . 70 Zum Personenregister . 71 Tagebücher 1905 – 1910 1905 . 75 1906 . 145 1907 . 226 1908 . 314 1909 . 411 1910 . 484 Anhang Zusätzliche Dokumente Abbildungen . 574 Karneval in Buenos Aires (von Erik Pringsheim) . 583 Alfred Pringsheim zum 60. Geburtstag . 586 Zur Lessing-Affäre:. 590 Samuel zieht die Bilanz . 590 Wider Thomas Mann . 601 Gegen Thomas Mann. 608 Zu Eriks Tod (Testament, Obduktionsbericht u.a.) . 612 Briefe und Telegramme 4 Seiten Faksimile. 621 Briefe von Erik, Mary, Hedwig und Alfred Pringsheim (chronologisch) . 625 Rodolfo Funke an Mary Pringsheim (24.1.1909) . 683 6 Inhalt Stammtafeln Stammtafel Alfred Pringsheim . 687 Stammtafel Ernst Dohm . 689 Stammtafel Thomas Johann Heinrich Mann . 691 Register Abkürzungen und Worterklärungen . 695 Lektüre . 711 Siglen . 720 Personenregister . 725 Bildnachweis . 856 Zur Edition Die Tagebücher umfassen den Zeitraum von 1885 bis 1941, also 57 Jahre. Mit Ausnahme des Jahres 1886 gibt es keine Lücke.