Als PDF Herunterladen

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A+ Grade Project

og(s^-l -0 N l-trr ? 6 a: 5F / q\ P P € x o F-.;3 "Afi o \ B:-: * + o o-o.6:l : ac= E =i,;, 5 ;34: 2: 93: u | { eP.99a 5 g -?a6333:;:.3-r \ a=t 1? i^+ 9of;A 3: -: i c f ;- P -= = ? 4Bio o : 99:9 !r \J+'e : 5.. - 1:-=.92 A !.. - 6 0 0 =Y (n *9 'r F* !- 3S1* 9l : a 9-i =: la=.938s.yI i i " -?: I -; +d; i =? -e s'c'H< ^i 9 =i6!18 i:9-4i q'k 63= {[s a;;i tE1r CI' = = o ; a: i i d'isEai'; €FfrE f r 5- \an ;?!>RSO = = dE < F . > *i:3-:1F 6;g39:-;i: e-a 2 ggHei i i a E r. < =! - o o 6E3: € E -: a;.i: +igBE-Hi:i its3; =id-_?c1 : i q a3 € As ^=. Fa1i:* B6 o q'.3 Ir ld P = -1aP 6 = 1l*ae3*: 'qF4'+=€ =az= a a jo .9; IN ;eB Ei4EiZF :9l"J" P! =; E icF=;l c e*;r,! < ed.B. t j- =:; F 1\ :=- 6 A.-\ g N --l Z ;3?=.6Br 6 a =a 9 id -ii ^l x 'A;i55s-:;- 9dii o 2 ; =9F :6 i -o-f o !r -=$3' { U) : -*' \o a-6' 6-. j-:;5 N o g 3P.Z ! F-i:9 * 92I d Ee96 (t) ig,t= 3iAAliF aoi a P \gEFtr€FT q s aqi 5&==;:;' ?6ek I g #: q i E I 7+2'a :.E 6-=_*P o dQ :;g:'! L + &oi o (/\ :," ia _;6= f x i 5 5aE;ie E ; a93.3i 6' E!9 3*iin' t I 9-3 -Ft q 60q; tt o) gL :q3F1g aJ 5"a: (D 994 3! 3 fia;; '!) F?3gfi;:;. -

WBFSH Eventing Breeder 2020 (Final).Xlsx

LONGINES WBFSH WORLD RANKING LIST - BREEDERS OF EVENTING HORSES (includes validated FEI results from 01/10/2019 to 30/09/2020 WBFSH member studbook validated horses) RANK BREEDER POINTS HORSE (CURRENT NAME / BIRTH NAME) FEI ID BIRTH GENDER STUDBOOK SIRE DAM SIRE 1 J.M SCHURINK, WIJHE (NED) 172 SCUDERIA 1918 DON QUIDAM / DON QUIDAM 105EI33 2008 GELDING KWPN QUIDAM AMETHIST 2 W.H. VAN HOOF, NETERSEL (NED) 142 HERBY / HERBY 106LI67 2012 GELDING KWPN VDL ZIROCCO BLUE OLYMPIC FERRO 3 BUTT FRIEDRICH 134 FRH BUTTS AVEDON / FRH BUTTS AVEDON GER45658 2003 GELDING HANN HERALDIK XX KRONENKRANICH XX 4 PATRICK J KEARNS 131 HORSEWARE WOODCOURT GARRISON / WOODCOURT GARRISON104TB94 2009 MALE ISH GARRISON ROYAL FURISTO 5 ZG MEYER-KULENKAMPFF 129 FISCHERCHIPMUNK FRH / CHIPMUNK FRH 104LS84 2008 GELDING HANN CONTENDRO I HERALDIK XX 6 CAROLYN LANIGAN O'KEEFE 128 IMPERIAL SKY / IMPERIAL SKY 103SD39 2006 MALE ISH PUISSANCE HOROS 7 MME SOPHIE PELISSIER COUTUREAU, GONNEVILLE SUR127 MER TRITON(FRA) FONTAINE / TRITON FONTAINE 104LX44 2007 GELDING SF GENTLEMAN IV NIGHTKO 8 DR.V NATACHA GIMENEZ,M. SEBASTIEN MONTEIL, CRETEIL124 (FRA)TZINGA D'AUZAY / TZINGA D'AUZAY 104CS60 2007 MARE SF NOUMA D'AUZAY MASQUERADER 9 S.C.E.A. DE BELIARD 92410 VILLE D AVRAY (FRA) 122 BIRMANE / BIRMANE 105TP50 2011 MARE SF VARGAS DE STE HERMELLE DIAMANT DE SEMILLY 10 BEZOUW VAN A M.C.M. 116 Z / ALBANO Z 104FF03 2008 GELDING ZANG ASCA BABOUCHE VH GEHUCHT Z 11 A. RIJPMA, LIEVEREN (NED) 112 HAPPY BOY / HAPPY BOY 106CI15 2012 GELDING KWPN INDOCTRO ODERMUS R 12 KERSTIN DREVET 111 TOLEDO DE KERSER -

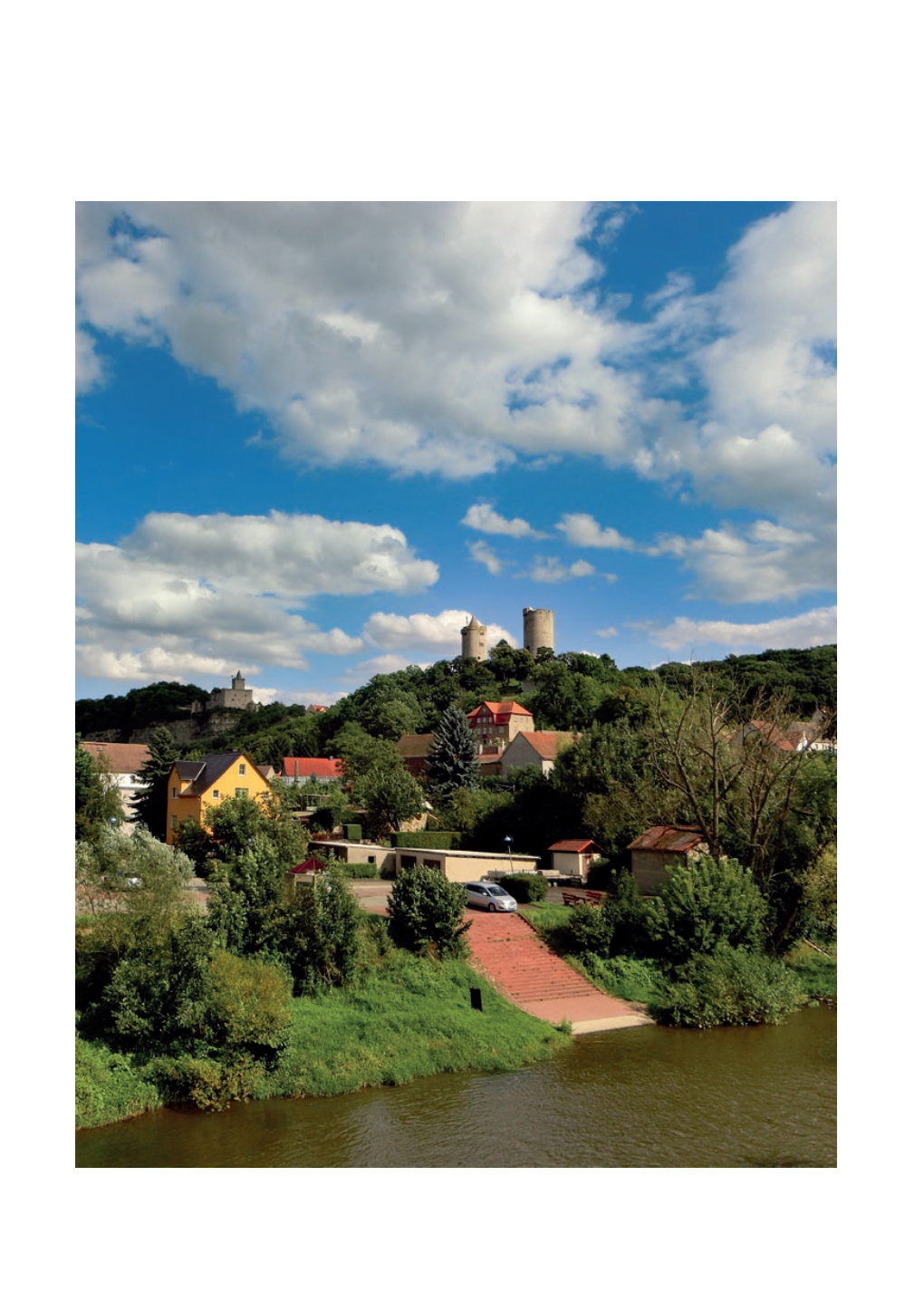

Ausschreibung

AUSSCHREIBUNG Neuverpachtung Burggaststätte Rudelsburg mit Außensitzplätzen Im Rahmen der Altersnachfolge wird zum nächstmöglichen Zeitpunkt ein neuer Pächter für die Burggaststätte Rudelsburg in Saaleck bei Naumburg (Saale) gesucht. Die Gaststätte ist seit über 30 Jahren ununterbrochen in Betrieb und ein attraktives Ausflugsziel inmitten des Weinanbaugebiets Saale-Unstrut auf der Straße der Romanik. Die Region im Süden Sachsen-Anhalts befindet sich im Zentrum des Städtedreiecks Leipzig – Erfurt – Gera und strebt derzeit die Anerkennung als Welterbe an. Die Rudelsburg ist zu Pfingsten jährlicher Tagungsort des Verbandes Alter Corpsstudenten e.V. (VAC) sowie Standort des jährlichen Treffens der Kösener Senioren-Convents-Verband (KSCV), dem Dachverband der ältesten Studentenverbindungen Deutschlands. Im Rahmen des Pächterwechsels soll eine Schließung der Gaststätte vermieden werden. 1. Allgemeines 1.1. Saaleck Saaleck ist ein Ortsteil der Stadt Naumburg (Saale) und liegt am Ufer der Saale inmitten der Weinregion Saale-Unstrut. Der Ort ist in ca. 30 Minuten jeweils von der A 9 über die B87 bzw. von der A 4 über die B88 aus zu erreichen. Die nächste Bahnstation befindet sich in Bad Kösen. Ein ICE-Anschluss besteht am Hauptbahnhof Naumburg (Saale). 1.2. Lage des Objekts Die Rudelsburg liegt als Höhenburg am Südufer der Saale auf einem Bergrücken ungefähr 85 Meter über dem Fluss oberhalb von Saaleck. Sie ist für Kraftfahrzeuge einschließlich Busse über eine Straße, für Fußgänger über Wanderwege erreichbar. Am Saaleufer unterhalb der Burg befindet sich ein Schiffsanleger der Saaleschifffahrt Bad Kösen. 1.3. Gebäude Die Rudelsburg ist einer der touristischen Schwerpunkte für Tages- und Übernachtungsgäste der Region. Verpachtet wird die gesamte Rudelsburg. Alle Räume der Rudelsburg, mit Ausnahme des Trauzimmers, sind der gastronomischen Nutzung zugeordnet. -

Heartland of German History

Travel DesTinaTion saxony-anhalT HEARTLAND OF GERMAN HISTORY The sky paThs MAGICAL MOMENTS OF THE MILLENNIA UNESCo WORLD HERITAGE AS FAR AS THE EYE CAN SEE www.saxony-anhalt-tourism.eu 6 good reasons to visit Saxony-Anhalt! for fans of Romanesque art and Romance for treasure hunters naumburg Cathedral The nebra sky Disk for lateral thinkers for strollers luther sites in lutherstadt Wittenberg Garden kingdom Dessau-Wörlitz for knights of the pedal for lovers of fresh air elbe Cycle route Bode Gorge in the harz mountains The Luisium park in www.saxony-anhalt-tourism.eu the Garden Kingdom Dessau-Wörlitz Heartland of German History 1 contents Saxony-Anhalt concise 6 Fascination Middle Ages: “Romanesque Road” The Nabra Original venues of medieval life Sky Disk 31 A romantic journey with the Harz 7 Pomp and Myth narrow-gauge railway is a must for everyone. Showpieces of the Romanesque Road 10 “Mona Lisa” of Saxony-Anhalt walks “Sky Path” INForMaTive Saxony-Anhalt’s contribution to the history of innovation of mankind holiday destination saxony- anhalt. Find out what’s on 14 Treasures of garden art offer here. On the way to paradise - Garden Dreams Saxony-Anhalt Of course, these aren’t the only interesting towns and destinations in Saxony-Anhalt! It’s worth taking a look 18 Baroque music is Central German at www.saxony-anhalt-tourism.eu. 8 800 years of music history is worth lending an ear to We would be happy to help you with any questions or requests regarding Until the discovery of planning your trip. Just call, fax or the Nebra Sky Disk in 22 On the road in the land of Luther send an e-mail and we will be ready to the south of Saxony- provide any assistance you need. -

INTERNATIONAL Revlfew of POULTRY SCIENCE

'>Z'?^p?y TOME VIII. ir 1935. //(jiy ^if •,. No. 1/2 INTERNATIONAL REVlfew OF POULTRY SCIENCE OFFICIAL ORGAN OF THE WORLD'S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION EDITOR: Dr. B. J. 0. TE HENNEPE ROTTERDAM (Holland) This Review is free fo all members of the World's Poultry Science Association. All subscriptions should be sent to the Editor: Dr. B. J. C. te Hennepe, Rotterdam, or to the Secretary- Treasurer: Dr. G. F. Heuser, Cornell University, Ithaca, N.y., U.S.A. SUBSCRIPTIONS. $5.00 annually in advance. The personal membership of the W.P.S.A. per amounts to $5.00 For affiliated societies ,, „ $25.00 year ADVERTISEMENT RATES. One page, per issue $12.00 Half page, per issue $7.00 Special attention is called for BREEDERS' ADVERTISEMENTS which are now fixed on $1000 per full page, during 1 year. TOME VIII. 1955. No. 1/2. INTERNATIONAL REVIEW OF POULTRY SCIENCE OFFICIAL ORGAN OF THE WORLD'S POULTRY SCIENCE ASSOCIATION EDITOR: DR. B.J. CTEHENNEPE ROTTERDAM (Holland) Published by: Frifz PfenningstorfF, Berlin W 57 FOREWORD to the First Number of the Eîgth Volume. I herewith have the honour to offer you Vol. 8, No. 1/2 of the Inter- national Review. In the seven Volumes published since 1928 summaries have been given of numerous publications dealing with poultry. In spite of the crisis there is no decrease in the number of publications regarding poultry, but I am sorry to say, owing to lack of finances, I have not recently been able to review and publish articles as quickly as I should like to, after their appearance. -

The Story of My Life

The Story of My Life by Georg Ebers THE STORY OF MY LIFE CHAPTER I. GLANCING BACKWARD. Though I was born in Berlin, it was also in the country. True, it was fifty-five years ago; for my birthday was March 1, 1837, and at that time the house— [No. 4 Thiergartenstrasse]—where I slept and played during the first years of my childhood possessed, besides a field and a meadow, an orchard and dense shrubbery, even a hill and a pond. Three big horses, the property of the owner of our residence, stood in the stable, and the lowing of a cow, usually an unfamiliar sound to Berlin children, blended with my earliest recollections. The Thiergartenstrasse—along which in those days on sunny mornings, a throng of people on foot, on horseback, and in carriages constantly moved to and fro—ran past the front of these spacious grounds, whose rear was bounded by a piece of water then called the "Schafgraben," and which, spite of the duckweed that covered it with a dark-green network of leafage, was used for boating in light skiffs. Now a strongly built wall of masonry lines the banks of this ditch, which has been transformed into a deep canal bordered by the handsome houses of the Konigin Augustastrasse, and along which pass countless heavily laden barges called by the Berliners "Zillen." The land where I played in my childhood has long been occupied by the Matthaikirche, the pretty street which bears the same name, and a portion of Konigin Augusta strass, but the house which we occupied and its larger neighbour are still surrounded by a fine garden. -

Management Plan 2017

Nomination for Inscription on the UNESCO World Heritage List Management Plan Management The Naumburg CaThedral aNd The laNdsCape of The rivers saale aNd uNsTruT — TerriTories of power iN The high middle ages The Naumburg Cathedral and the landscape of the rivers Saale and Unstrut — territories of power in the High Middle Ages power in the High Middle Ages of Saale and Unstrut — territories the rivers and the landscape of Cathedral The Naumburg Management Plan Förderverein Welterbe an Saale und Unstrut e.V. Schönburger Straße 41 06618 Naumburg Germany http://www.welterbeansaaleundunstrut.de Naumburg, Juni 2013 Nomination for Inscription on the UNESCO World Heritage List THE NAUMBURG CATHEDRAL AND THE LANDSCAPE OF THE RIVERS SAALE AND UNSTRUT — TERRITORIES OF POWER IN THE HIGH MIDDLE AGES Management Plan The Annex E consists of the Management Plan prepared for the first nomination dossier entitled „The Naumburg Cathedral and the Landscape of the Rivers Saale and Unstrut – Territories of Power in the High Middle Ages“ that was submitted in January 2014 and discussed by the World Heritage Committee in July 2015. This Management Plan covers the area of the property΄s component parts and the buffer zone of this revised nomination to the largest extend. It is in a review and adaptation process to the revised nomination. For easy reference, however, the current version is submitted here as Annex E in order to continue to serve as a baseline for information, evaluation and consultation. INDEX INDEX 1. Content and setting the aims 9 2. World Heritage characteristics 13 2.1. Significance of the site 15 2.2 Statement of Outstanding Universal Value 19 2.2.1 Description 19 2.2.2 Properties, values 20 2.2.3 Justification of the criteria 21 2.2.3.1 Criterion IV 21 2.2.3.2 Criterion V 21 2.2.4 Statement of integrity 22 2.2.5 Statement of authenticity 23 Index 2.2.5.1 Form and design 23 2.2.5.2 Materials and substance 23 2.2.6 Location and setting 23 2.2.7 Use and function 24 2.2.8 Requirements of protection and management 24 3. -

THE MAGAZINE of the GERMAN WINE INSTITUTE Ochsle

THE MAGAZINE OF THE GERMAN WINE INSTITUTE oCHSLE TRAVEL & ENJOYMENT EXPERIENCE WINE WINE KNOWLEDGE OVERVIEW OF ALL ALL YOU NEED TO GERMAN WINE TIPS FOR KNOW FROM AHR GROWING REGIONS THE ACTIVE TO ZELLERTAL Wine is the nightingale of drinks. Voltaire David Schildknecht, The Wine Advocate, USA Advocate, The Wine David Schildknecht, this to us. has revealed generations of vintners which of Riesling and the work several greatness I do indeed feel deep humility in view of the German wine is very popular in my country today, as it is all over the world. German wine is very popular in my country today, Riesling especially so,even in Italy is seen as the finest and most which durable white wine in the world. Gian Luca Mazella, wine journalist, Rome Wine is bottled poetry. Robert Louis Stevenson Paul Grieco, Restaurant Hearth, New York Paul Grieco,Hearth, New Restaurant German wine! in America… Thank god for produced the antithesis of those German wines are German wines, whether it is the inimitable Riesling or the deli- cate Pinot Noir, are enjoyable and wonderful with all types of food with their refreshing acidity and focused, linear style. Jeannie Cho Lee, MW, Hongkong A miracle has happened in Germany. A generation ago there were good German wines but you had to search hard to find some. Today they are available in abundance in every price range. Stuart Pigott, English author and wine critic Consumers’ and opinion makers’ fanaticism for dry wine and against the threat of global gustatory uni- formity, gives German vintners an opportunity to flourish with that dazzling stylistic diversity of which they are uniquely capable. -

Your Oasis of Tranquility Close to the Action WELCOME

Your Oasis of Tranquility Close to the Action WELCOME ... The privately owned four star Atrium Hotel Amadeus is located in Osterfeld in the heart of Germany. You can reach us in just three minutes from the A9 Berlin-Munich motorway. Only 10 minutes away from the Hermsdorfer intersection with the A4 Dresden-Frankfurt / Main and 25 minutes from Leipzig airport and the exhibition center. Quietly situated in the countryside, we ensure you a pleasant and relaxing stay, secluded from the fast pace of the city! Discover the Burgenlandkreis, located in the south of Saxony-Anhalt and be inspired by the spirit of the centuries. Amidst beautiful vineyards, you will fi nd medieval castles and cathedrals, which even have been nominated for the UNESCO World Heritage list. The region with its historically distinct landscape along the rivers of Saale, Unstrut and Elster is famous for its tradition of more than 1000 years of viticulture. With our location, we are offering you a great starting point for excursions to ancient castles, the beautiful countryside and the 60 km long wine route! All this and much more you can explore. 4-Star Hotel Restaurant Hotel Bar Wi-Fi Conference Gym Parking E-Charging Station DEHOGA classifi ed light-fl ooded two hotel bars complimentary Rooms gym & sauna free car & on site e-charging 145 rooms atrium-restaurant one smoker’s lounge access throughout 14 daylight bus parking station free for our www.atrium-hotel-amadeus.com with sundeck the hotel conference rooms guests COMFORT WITH INDIVIDUAL AMBIENCE ... To satisfy your individual needs, we do not only offer 145 comfortable single and double rooms. -

Dort Saaleck, Hier Die Rudelsburg

Dort Saaleck, hier Rudelsburg bei Bad Kösen die Rudelsburg 1 Köppelberg Bad Kösen l Rudelsburg l Burg Saaleck Kleingärten Fränkenau Kleine Saale B87 H e r Schöne e m ca. 3 Stunden 6 km ß a ra n P l a t t e n St n Aussicht r - ge L ur ie b lj m e mitunter kurze, steile An- und Abstiege u -R a in N g Bad Kösen (km 0): Sie verlassen den Bahn- Kurpark hof und gehen auf der Rudelsburgpromena- de nach rechts. Am Autohaus Schindler links Burg- ße a r t Tierpark Loreleypromenade einbiegen und auf einer Fußgängerbrücke die schlößchen s f o Saale überqueren. Auf der anderen Flusssei- h n Bad h a a B te gehen Sie nach rechts auf den mit einem B gelben Punkt markierten Rudelsburgweg. Vor SchiffsfahrtB87 auf der Saale Kurpark Kösen dem Zeltplatz geht es nach links steil hinauf, Thermal- NSG teilweise über Stufen. Allmählich gewinnen bad M o r d t a l Sie auf diesem Waldweg immer mehr an Höhe. Kleingärten u n d Ein Aussichtspunkt bietet einen herrlichen P l a t t e n Blick auf das tief liegende Saaletal. Der Weg führt an einem alten Steinbruch mit riesigem Eckartsberger Straße Löwenrelief vorbei. Das Ehrenmal wurde vom den Wanderer zur Rast einlädt. 1826 schrieb einen steilen Weg mit Stufen hinunter zu einer Ku e k <a@\ggX_WXhgfV[_TaW Kösener Senioren-Convents-Verband für die Franz Kugler auf der Rudelsburg das bekannte Blockhütte. Hier lädt das Schild „Stammtisch“ ul d au a e Pump- r Z\_g<[eIXeUhaWg\V^XgYe n S e t gefallenen Corps-Studenten des 1. -

Ergebnisprotokoll 28

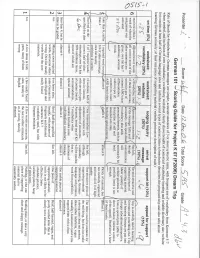

Ergebnisprotokoll 28. Rudelsburglauf 03.10.2009 Veranstalter : LG Rudelsburg Bad Kösen Datum : 03.10.2009 Ort : Bad Kösen Gesamtleiter : Günter Groh Technischer Leiter : Manfred Dörfel Gericht : Rolf Ziller Auswertung : Rainer Epler Klassenwertung : (KRL: Kreisrangliste, SW: Sonderwertung) 6,00 km / Frauen W35 Platz Startnr Zeit Name JGVerein KRL SW 1 730 00:29:02 Then,Virginia 1973 LSG Goseck 18 2 709 00:36:11 Seidel,Babette 1973 SFG Nellschütz 15 3 710 00:39:10 Gärtner ,Ina 1970 SFG Nellschütz 13 4 711 00:40:33 Schneider,Sandra 1973 SFG Nellschütz 12 6,00 km / Frauen W40 Platz Startnr Zeit Name JG Verein KRL SW 1 716 00:32:06 Engelmann,Marion 1967 LG Rudelsburg Bad Kösen 18 2 713 00:42:39 Kitze,Anne 1965 SFG Nellschütz 15 6,00 km / Frauen W45 Platz Startnr Zeit Name JG Verein KRL SW 1 740 00:35:44 Schröer,Kerstin 1963 TSV 90 Querfurt 2 703 00:38:48 Reichardt,Bettina 1961 Volkssport Zeitz 18 3 719 00:39:36 von Bogen,Silvia 1960 LG Rudelsburg Bad Kösen 15 4 717 00:45:55 Witschel,Andrea 1961 LG Rudelsburg Bad Kösen 13 6,00 km / Frauen W50 Platz Startnr Zeit Name JG Verein KRL SW 1 712 00:33:46 Prudlik,Andrea 1955 SFG Nellschütz 18 6,00 km / Frauen W55 Platz Startnr Zeit Name JG Verein KRL SW 1 739 00:35:10 Bobach,Christa 1954 Volkssport Bad Kösen 18 2 715 00:47:09 Koelle,Marlene 1951 LG Rudelsburg Bad Kösen 15 6,00 km / Frauen W60 Platz Startnr Zeit Name JGVerein KRL SW 1 718 00:45:08 Dietzel,Waltraud 1947 LG Rudelsburg Bad Kösen 18 2 714 00:50:54 Eckert,Hiltrud 1948 SFG Nellschütz 15 6,00 km / Frauen W65 Platz Startnr Zeit Name JG Verein -

Gutachten: Wassertourismus Der Saale in Sachsen-Anhalt

TOURISMUS- UND REGIONALBERATUNG Berlin ▪Hannover ▪ Eisenach B T E GUTACHTEN WASSERTOURISMUSZUKUNFT DER SAALE IN SACHSEN-ANHALT Endbericht Quelle: Harald52/Flickr (links), gynti_46/Flickr (rechts) BTE Tourismus- und Regionalberatung www.bte-tourismus.de Berlin, Oktober 2014 GUTACHTEN WASSERTOURISMUSZUKUNFT DER SAALE IN SACHSEN-ANHALT Endbericht Auftraggeber: Landtagsfraktion BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN im Landtag Sachsen-Anhalt Dietmar Weihrich MdL Regionalbüro Halle BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN Kleiner Berlin 2 D-06108Halle (Saale) B T E Tourismus- und Regionalberatung Kreuzbergstr. 30 D-10965 Berlin Tel. +49 (0)30 – 32 79 31 – 0 Fax +49 (0)30 – 32 79 31 – 20 [email protected] www.bte-tourismus.de Berlin, Oktober 2014 Inhalt WASSERTOURISMUSZUKUNFT DER SAALE IN SACHSEN-ANHALT Inhalt 1 Einleitung .........................................................................................1 2 Gewässerübersicht und Nutzung der Saale in Sachsen-Anhalt .........5 2.1 Gewässerübersicht ..............................................................................5 2.2 Nutzung .............................................................................................7 3 Status Quo des Wassertourismus an der Saale...............................12 3.1 Wassertouristische Infrastruktur ......................................................... 12 3.1.1 Wassertouristische Anlagen und Einrichtungen...................................... 14 3.1.2 Häfen an der Saale ............................................................................ 25 3.1.3 Schleusen an