Managementplan 2003

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

(Acari: Mesostigmata) Raphael De Campos Castilho

Universidade de São Paulo Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz” Taxonomy of Rhodacaroidea mites (Acari: Mesostigmata) Raphael de Campos Castilho Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Science. Area of concentration: Entomology Piracicaba 2012 2 Raphael de Campos Castilho Engenheiro Agrônomo Taxonomy of Rhodacaroidea mites (Acari: Mesostigmata) Adviser: Prof. Dr. GILBERTO JOSÉ DE MORAES Thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor in Science. Area of concentration: Entomology Piracicaba 2012 Dados Internacionais de Catalogação na Publicação DIVISÃO DE BIBLIOTECA - ESALQ/USP Castilho, Raphael de Campos Taxonomy of Rhodacaroidea mites (Acari: Mesostigmata) / Raphael de Campos Castilho. - - Piracicaba, 2012. 579 p. : il. Tese (Doutorado) - - Escola Superior de Agricultura “Luiz de Queiroz”, 2012. 1. Ácaros predadores 2. Classificação 3. Ácaros de solo 4. Controle biológico I. Título CDD 595.42 C352t “Permitida a cópia total ou parcial deste documento, desde que citada a fonte – O autor” 3 To GOD Source of perseverance and life, To my mother Sonia Regina de Campos For her love, tenderness and comprehension. To my partner Karina Cezarete Semençato for her love, patience and unfailing support to me Offer To Prof. Dr. Gilberto José de Moraes For his valuable guidance, friendship and recognition of my work Special thanks 4 5 Ackanowledgements To Escola Superior de Agricultura ―Luiz de Queiroz‖ (ESALQ), Universidade de São Paulo (USP), and especially to ―Departamento de Entomologia e Acarologia‖ for providing all intellectual and material support necessary for the proper development of this work; I am especially grateful to Carlos H. W. -

Gemeindesanitätskreisvo Anlage

Anlage Verwaltungsbezirk Gemeindeverband Berufssitz der Sitz des (Sanitätskreis) Kreisärzte Gemeindeverbandes EISENSTADT - 1. Donnerskirchen Donnerskirchen Donnerskirchen UMGEBUNG Schützen am Gebirge 2. Hornstein Hornstein Hornstein Wimpassing an der Leitha 3. Purbach Purbach Purbach am Neusiedler See am Neusiedler See am Neusiedler See Breitenbrunn 4. Siegendorf Siegendorf Siegendorf Klingenbach 5. Steinbrunn Steinbrunn Steinbrunn Müllendorf Zillingtal 6. Wulkaprodersdorf Wulkaprodersdorf Wulkaprodersdorf Zagersdorf GÜSSING 1. Strem Strem Strem Heiligenbrunn 2. Großmürbisch Güssing Güssing Inzenhof Kleinmürbisch Neustift bei Güssing Tobaj Tschanigraben 3. Güttenbach Güttenbach Güttenbach Neuberg im Burgenland 4. Kukmirn Kukmirn Kukmirn Gerersdorf-Sulz 5. Sankt Michael Sankt Michael Sankt Michael im Burgenland im Burgenland im Burgenland Rauchwart 6. Stinatz Stinatz Stinatz Hackerberg Ollersdorf im Burgenland Wörterberg JENNERSDORF 1. Eltendorf Eltendorf Eltendorf Königsdorf 2. Minihof -Liebau Minihof -Liebau Minhof -Liebau Sankt Martin an der Raab 3. Mogersdorf Mogersdorf Mogersdorf Weichselbaum 4. Neuhaus Neuhaus Neuhaus am Klausenbach am Klausenbach am Klausenbach Mühlgraben MATTERSBURG 1. Antau Antau Antau Hirm Pöttelsdorf Zemendorf-Stöttera 2. Draßburg Draßburg Draßburg Baumgarten 3. Pöttsching Pöttsching Pöttsching Krensdorf Sigleß 4. Schattendorf Schattendorf Schattendorf Loipersbach im Burgenland NEUSIEDL 1. Kittsee Kittsee Kittsee AM SEE Edelstal 2. Pama Pama Pama Deutsch Jahrndorf 3. Gattendorf Gattendorf Gattendorf Zurndorf -

Die Eröffnung

Die Geschichte der Lokalbahn Ödenburg – Preßburg Die Geschichte der Lokalbahn Ödenburg – Preßburg über Raab bis zum damals wichtigen Donauhafen sich auch die Grenze zu Ungarn von Bruck an der Új Szöny (ungarisch Komárom). Die k.k. privilegierte Leitha nach Hegyeshalom (deutsch Straß Sommerein). Die Eröffnung österreichische Staats-Eisenbahn-Gesellschaft (StEG) Im Jahre 1922 übernahmen die Österreichischen stellte bereits 1854 ein Kaufangebot zum Erwerb Bundesbahnen (BBÖ) die Strecke und die Betriebs- Nach knapp einjähriger Bauzeit fand vom 13. bis der Inspektion der Anlagen in der Station Neusiedl der Strecke und mit Vertrag vom 13. Februar 1855 führung auf dem burgenländischen Abschnitt und 15. Dezember 1897 die feierliche Eröffnung und am See brachte der Sonderzug die Teilnehmer nach erwarb die StEG von Sina die Bahnstrecke zwischen Hegyeshalom wurde neuer Grenzbahnhof. Im Zweiten gleichzeitig die technische und politische Begehung Eisenstadt zurück, wo im Hotel „Zum goldenen Adler“ Wien und Komárom. Der Abschnitt zwischen Bruck Weltkrieg war diese Eisenbahnstrecke eine wichtige durch die Kommission der Lokalbahn statt. Da ein Festbankett stattfand. an der Leitha und Raab konnte am 24. Dezember Nachschubverbindung zur Ostfront und in die die Lokalbahngesellschaft über keine eigenen 1855, die Strecke bis Új Szöny am 18. August 1856 Balkanländer. Aufgrund der politischen Entwicklung Fahrzeuge verfügte, wurde der Betrieb von Beginn an Am folgenden Tag, dem 14. Dezember 1897, setzte die eröffnet werden. Die Nebenlinie nach Preßburg nach dem Krieg verlor die Verbindung an Bedeutung. durch die königliche ungarische Staatsbahn (MAV) Kommission die Begehungen von Neusiedl aus fort. In kam über die Planung nicht hinaus, und wurde später Außer einigen wenigen internationalen Schnellzügen gegen Vergütung der Selbstkosten betrieben. -

Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015

Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 Burgenländische Landesbibliothek Europaplatz 1_A-7001 Eisenstadt_Tel.:02682/600 2358_Fax: 02682/600 2058 E-Mail: [email protected]_www.burgenland.at/landesbibliothek DVR-Nr.:0066737 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 Erstellt aus den Neuzugängen der Burgenländischen Landesbibliothek Medieninhaber (Herausgeber und Verleger): Amt der Burgenländischen Landesregierung, Abteilung 7-AB Hauptreferat Landesarchiv und Landesbibliothek Hauptreferatsleitung: WHR Dr. Roland Widder Zusammengestellt von: Michael Hess Eisenstadt 2016 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 2 Burgenländische Landesbibliographie 2014/2015 1. Mikrofilmaufnahmen Gebetbuch - Kroatischer Kreuzweg von 1761 aus Trausdorf "Szvéti krisni put toje pohadjanye po kóm je Jesus Kristus ...". - Ödenburg : Joseffi Sieszu, 1761 (In: Mikrofilm Spule 338 - Schloss Rotenturm) Schlagwort: g.Trausdorf ; g.Kroaten ; s.Gebetbuch ; s.Christentum 2. Flugblatt zur Umstellung vom Links- auf den Rechtsverkehr in Niederdonau und im nördlichen Burgenland / Burgenländische Landeshauptmannschaft. - Eisenstadt [Druckort] : Nentwich, [1938]. - 1 Bl. Schlagwort: g.Nordburgenland ; s.Rechtsverkehr ; s.Verkehrsregelung ; s.Straßenverkehr ; z.Geschichte 1938 ; g.Niederdonau ; s.Rechtsverkehr ; s.Verkehrsregelung ; s.Straßenverkehr ; z.Geschichte 1938 Sign.: 59933B 3. Mikrofilm Spule 338 - Schloss Rotenturm : [3 Fotos und 4 Pläne] Schlagwort: g.Rotenturm <Pinka> / Schloss Sign.: 61480Z/Sp338 Anzahl Artikel: 5 Inhaltsangaben: Mikrofilm enthält -

Numismatisches Aus Dem Burgenland. Bernhard Koch

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Wissenschaftliche Arbeiten aus dem Burgenland Jahr/Year: 1985 Band/Volume: 071 Autor(en)/Author(s): Koch Bernhard Artikel/Article: Numismatisches aus dem Burgenland. 209-217 © Landesmuseum für Burgenland, Austria, download unter www.biologiezentrum.at WISSENSCHAFTLICHE ARBEITEN Amt d. Bgld. Landesregierung Eisenstadt 1985 Seite 209—217 AUS DEM BURGENLAND, Bd. 71 Abt. XII/3 — Landesmuseum NUMISMATISCHES AUS DEM BURGENLAND Bernhard KOCH Numismatik ist in erster Linie die Wissenschaft von den Münzen in allen ihren Beziehungen, im weiteren Sinne beschäftigt sie sich mit allen Erscheinungsformen des Geldes und landläufig schließt sie darüber hinaus auch das Wissen über die Medaille ein. Damit ist auch ein wissenschaftliches Fachgebiet umrissen, das der Jubilar Hofrat Dr. Alois-J. Ohrenberger, dem diese Festschrift gewidmet ist, während seiner aktiven Dienstzeit am Burgenländischen Landesmuseum ebenfalls zu betreuen gehabt hatte. Für das Burgenland ergeben sich durch seine Geschichte auch auf dem Gebiet der Numismatik besondere Probleme. Das Land tritt als eigener selbständiger Verwaltungskörper erst in unserem Jahrhundert in Erscheinung. Es stand zuerst unter der Herrschaft keltischer Stämme, dann war es ein Teil der römischen Provinz Pannonia. Durch Jahrhunderte des Mittelalters und der Neuzeit gehörte es zum ungarischen Königreich, wenn auch die Grenze durch übergreifende Adelsinteressen stark aufge- lockert war. Feindlichen Einfällen war das Land seit je ausgesetzt und auch nach Schaffung der Donaumonarchie sollte ihm vorerst keine ruhige Entwicklung beschieden sein, denn jetzt lag das Gebiet lange Zeit im Feld des Abwehrkampfes gegen die vordringende Türkenmacht. Diese Ereignisse und die wirtschaftlichen Gegebenheiten haben u. -

„Naturwaldinventar Burgenland“ Zahl: A4/LA.LE-10243 Endbericht Mai 2018 – April 2020

ELER-Projekt „Naturwaldinventar Burgenland“ Zahl: A4/LA.LE-10243 Endbericht Mai 2018 – April 2020 Naturschutzbund Burgenland Joseph-Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt 2 Flächenauswahl, Abgrenzung der Waldbestände, Erhebung der Basisdaten und Beschreibung der Flächen sowie Fotodokumentation: Mag.-Ing. Bernadeta Leitgeb in den Bezirken Neusiedl am See, Eisenstadt-Umgebung, Mattersburg, Oberpullendorf und Oberwart sowie in der Freistadt Eisenstadt. Dietmar Igler in den Bezirken Güssing und Jennersdorf. Biologische Beurteilung der Flächen: Harald Schau, Thomas Haberler, BSc., Dr. Werner Lazowski, Mag.a Renate Hombauer, Theresa Maurer, Bakk. techn., Mag.a Barbara Dillinger, Dipl.-Ing. Stefan Weiss. Projektträger: Naturschutzbund Burgenland, Joseph-Haydn-Gasse 11, 7000 Eisenstadt, www.naturschutzbund-burgenland.at, Email: [email protected], Telefon: 0664/845 30 47 o. 0664/845 30 48 Seitens des Naturschutzbundes Burgenland war Mag. Dr. Klaus Michalek für die Projektkoordination und Elisabeth Wuketich für die finanzielle Abwicklung zuständig. Eisenstadt im April 2020 Zitiervorschlag: Leitgeb, B., Igler, D., Schau, H., Haberler, T., Lazowski, W., Hombauer, R., Maurer, T., Dillinger, B., Weiss, S. & Michalek, K. (2020): Endbericht ELER-Projekt Naturwaldinventar Burgenland, Teil 1. Naturschutzbund Burgenland, Eisenstadt. 149 pp. Das ELER-Projekt „Naturwaldinventar Burgenland“ wurde im Rahmen des Österreichischen Programms für die Ländlichen Entwicklung 2014 - 2020, Vorhabensart 7.6.1 „Studien und Investitionen zur Erhaltung, Wiederherstellung -

The Impact the Collapse of the Habsburg Monarchy by Michaela and Prof

The impact the collapse of the Habsburg Monarchy By Michaela and Prof. Dr. Karl Vocelka (Article from: “Wine in Austria: The History”) The end of the First World War in 1918 produced profound consequences for Central Europe, affecting every sphere of activity within the region, ranging from high-level political decisions to the everyday lives of the inhabitants. The outcome of the ‘great seminal catastrophe of this (20th) century’ (George F. Kennan) had long-term consequences, which endure to the present day. The Second World War of 1939–1945, the Cold War that persisted in Europe until 1989, as well as the creation and expansion of the European Union are all inseparable from developments that occurred during and immediately after the Great War. A significant influence was also exerted – in an international context – on viticulture in Austria, which provides us with our current subject. This was brought about by a new world order of nation states, including the establishment of the Republic of German-Austria on 12 November 1918, on territory formerly ruled by the Habsburg Monarchy. Although the dissolution of the multinational Habsburg Empire had begun before the end of the war, a final line was not drawn until two peace agreements were concluded in the Parisian suburbs in 1919. The borders of the new Republic of Austria were set out in the Treaty of Saint- Germain-en-Laye on 10 September 1919.1 The country’s border with Hungary was established by the subsequent Treaty of Trianon in 1920.2 The victorious powers forbade the planned union with Germany and prohibited use of the name German-Austria. -

Munderfing Verlagspostamt: 5230 Mattighofen 1/2016 Inhalt Burgenland

P.b.b. Erscheinungsort: Munderfing Verlagspostamt: 5230 Mattighofen 1/2016 InHALT Burgenland VOrwOrt IMPRESSUM Werner Fasching ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 2 Daniela Landauer ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................... 3 AktuELLES Innenminister Mag. Sobotka im Burgenland ............................................................................................................................................................................................ 4 Schüler zu Gast in der Landespolizeidirektion ...................................................................................................................................................................................... 5 Volksschule Stinatz siegt bei „Safety Tour 2016“ ................................................................................................................................................................................ 8 Retter auf dem Neusiedler See unterwegs .................................................................................................................................................................................................... -

Bundesgesetzblatt Für Die Republik Österreich

1 von 2 BUNDESGESETZBLATT FÜR DIE REPUBLIK ÖSTERREICH Jahrgang 2017 Ausgegeben am 14. Februar 2017 Teil II 50. Verordnung: Bezirksgerichte-Verordnung Burgenland 2017 50. Verordnung der Bundesregierung über die Zusammenlegung von Bezirksgerichten und über die Sprengel der verbleibenden Bezirksgerichte im Bundesland Burgenland (Bezirksgerichte-Verordnung Burgenland 2017) Aufgrund des § 8 Abs. 5 lit. d des Übergangsgesetzes vom 1. Oktober 1920, BGBl. Nr. 368/1925, in der Fassung des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 64/1997, der Kundmachung BGBl. I Nr. 194/1999 und des Bundesverfassungsgesetzes BGBl. I Nr. 77/2014 wird mit Zustimmung der Burgenländischen Landesregierung verordnet: Zusammenlegung von Bezirksgerichten § 1. Im Bundesland Burgenland wird das Bezirksgericht Jennersdorf vom Bezirksgericht Güssing aufgenommen. Sprengel der Bezirksgerichte § 2. Im Bundesland Burgenland bestehen folgende Bezirksgerichte, deren Sprengel nachgenannte Gemeinden umfassen: Bezirksgericht Gemeinden 1. Eisenstadt Breitenbrunn, Donnerskirchen, Eisenstadt, Großhöflein, Hornstein, Klingenbach, Leithaprodersdorf, Loretto, Mörbisch am See, Müllendorf, Neufeld an der Leitha, Oggau am Neusiedler See, Oslip, Purbach am Neusiedler See, Rust, St. Margarethen im Burgenland, Schützen am Gebirge, Siegendorf, Steinbrunn, Stotzing, Trausdorf an der Wulka, Wimpassing an der Leitha, Wulkaprodersdorf, Zagersdorf, Zillingtal. 2. Güssing Bildein, Bocksdorf, Burgauberg-Neudauberg, Deutsch Kaltenbrunn, Eberau, Eltendorf, Gerersdorf-Sulz, Großmürbisch, Güssing, Güttenbach, -

Sigismund of Luxembourg's Pledgings in Hungary

DOI: 10.14754/CEU.2018.10 Doctoral Dissertation “Our Lord the King Looks for Money in Every Corner” Sigismund of Luxembourg’s Pledgings in Hungary By: János Incze Supervisor(s): Katalin Szende, Balázs Nagy Submitted to the Medieval Studies Department, and the Doctoral School of History Central European University, Budapest in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in Medieval Studies, and for the degree of Doctor of Philosophy in History CEU eTD Collection Budapest, Hungary 2018 DOI: 10.14754/CEU.2018.10 Table of Contents Introduction ..................................................................................................................................... 3 Chapter 1. Pledging and Borrowing in Late Medieval Monarchies: an Overview ......................... 9 Western Europe ......................................................................................................................... 11 Central Europe and Scandinavia ............................................................................................... 16 Chapter 2. The Price of Ascending to the Throne ........................................................................ 26 Preceding events ....................................................................................................................... 26 The Váh-Danube interfluve under Moravian rule .................................................................... 29 Regaining the territory ............................................................................................................. -

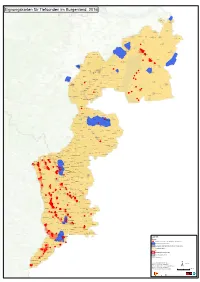

Eignungskarten Für Tiefsonden Im Burgenland, 2016

Eignungskarten für Tiefsonden im Burgenland, 2016 Edelstal Kittsee Pama Potzneusiedl Bruckneudorf Parndorf Neudorf bei Parndorf Gattendorf Deutsch Jahrndorf Kaisersteinbruch Zurndorf Winden Jois Neusiedl am See Breitenbrunn Nickelsdorf Leithaprodersdorf Weiden am See Purbach am Neusiedlersee Wimpassing an der Leitha Loretto Gols Mönchhof Stotzing Donnerskirchen Hornstein Schützen am Gebirge Neufeld an der Leitha Halbturn St. Georgen Oggau Steinbrunn Oberberg-Eisenstadt Müllendorf Eisenstadt Podersdorf am See Kleinhöflein im Burgenland Oslip Frauenkirchen Großhöflein Trausdorf an der Wulka Zillingtal Rust Neudörfl Wulkaprodersdorf Hirm St. Margarethen Pöttsching St. Andrä Krensdorf Antau Sauerbrunn Stöttera Siegendorf Andau Sigleß Illmitz Pöttsching-Rosalia Zemendorf Zagersdorf Mörbisch am See Klingenbach Pöttelsdorf Tadten Draßburg Wiesen Walbersdorf Apetlon Baumgarten Wallern im Burgenland Mattersburg Loipersbach-Kogel Schattendorf Pamhagen Forchtenau Neustift an der Rosalia Marz Loipersbach Rohrbach bei Mattersburg Sieggraben Lackenbach Kalkgruben Ritzing Oberpetersdorf Neckenmarkt Tschurndorf Girm Kobersdorf Lackendorf Haschendorf Deutschkreutz Unterpetersdorf Weppersdorf Horitschon Neudorf bei Landsee Lindgraben Unterfrauenhaid Landsee Raiding St. Martin Neutal Kleinwarasdorf Nikitsch Kaisersdorf Großwarasdorf Weingraben Stoob Kroatisch Minihof Nebersdorf Draßmarkt Oberpullendorf Karl Kroatisch Geresdorf Oberrabnitz Dörfl Mitterpullendorf Kleinmutschen Steinbach Unterpullendorf Lutzmannsburg Schwendgraben Lebenbrunn Steinberg Großmutschen -

Gemeindezeitung Dezember 2018

ZZaaggeerrssddoorrffeerr GEMEINDEZEITUNG Bürgerservice der Gemeinde Zagersdorf Ausgabe Dezember 2018 Internet-Adresse : http://www.zagersdorf.at e-Mail: [email protected] Aus dem Inhalt Ein friedliches, besinnliches Weihnachtsfest Vorwort Seite 2 sowie ein glückliches, gesundes und erfolgreiches neues Jahr 2019 Aus der Gemeinde Seite 3 wünschen Bürgermeister Helmut ZAKALL Aktivitäten Vizebürgermeister Gerald IVANSCHITS Seite 6 Gemeindekassier und -vorstand Kurt JAVORSKI Gemeindevorstände Ivan GRUJIC und Mag. Michael ULLER die Gemeinderäte/Innen Christian TRINKL, Mag. Günther MAYER, Kevin PTACEK, Vorweihnachtliche Stimmung Seite 12 Mag. Mara GOLUBITS, Christian HORVATH, Ing. Andreas FRANK, Angelika POPP, Josef ZAKALL, Stefan CSMARITS, Georg PISAREVIC, MMag. Valentin HAMM, Christoph SCHAFFER, Stefan IVANCSICS, NR Christoph ZARITS, Personalien – Jubiläen Romana PFÄNDER, Laurens STRAUSSBERGER sowie Seite 13 Gemeindeoberamtsrätin Yvonne ZAKALL und die gesamte Gemeindeverwaltung. Zagersdorfer Gemeindezeitung 1 VORWORT BÜRGERMEISTER Liebe Zagersdorferinnen! Drage Cogrštofke! Liebe Zagersdorfer! Dragi Cogrštofci! Liebe Jugend! Draga mladina! Ein arbeitsreiches Jahr geht wieder Unsere Gemeinde hat sich in den einmal viel zu schnell seinem Ende letzten Jahren zu einer sehr beliebten zu, sodass man kaum Zeit hat, sich Wohngemeinde entwickelt. Nachdem über das Vollbrachte zu freuen bzw. der Baustart für weitere 2 Wohn blö- alle offenen Aufgaben bewältigen zu cke mit je 8 Wohnungen in der Teich- können. gasse, Richtung Wein wander weg be- reits erfolgte, freut es mich be sonders, Der Neuausbau der Feldgasse hat dass dabei ein Wohnblock mit Starter- uns nahezu das ganze Jahr beschäf - wohnungen für junge Menschen er- tigt. Viele Besprechungen mit den An- richtet wird, um ihnen den Einstieg in r ainern und Begehungen vor Ort wa- die Selbstständigkeit finanziell etwas ren notwendig, um alle zusätzlichen zu erleichtern.