Managementplan Projektgebiet Peenetal

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Anklam-Landanklam-Land Anklam-Land – 2 – Nr

Mitteilungsblatt des Amtes mitmit denden GemeindenGemeinden Bargischow,Bargischow, Blesewitz,Blesewitz, Boldekow,Boldekow, Bugewitz,Bugewitz, Butzow,Butzow, Ducherow,Ducherow, Iven,Iven, Krien,Krien, Krusenfelde,Krusenfelde, Medow,Medow, Neetzow-Liepen,Neetzow-Liepen, NeuNeu Kosenow,Kosenow, Neuenkirchen,Neuenkirchen, Postlow,Postlow, Rossin,Rossin, Sarnow,Sarnow, SpantekowSpantekow undund StolpeStolpe anan derder PeenePeene Jahrgang 15 Mittwoch, den 14. April 2021 Nummer 04 - Anzeige - UrlaUb am See? Tel. 039932-825201 Postwurfsendung sämtliche Haushalte sämtliche Postwurfsendung www.traumurlaub-see.deAnklam-LandAnklam-Land Anklam-Land – 2 – Nr. 04/2021 Amtliche Mitteilungen • Gemeinde Stolpe an der Peene - Bekanntmachung • Weitere Infos zum Breitbandausbau 3 Aufstellungsbeschluss Bebauungsplan Nr. 7 • Info zur Registrierung für Impfberechtigte „Windkraftanlagen bei Dersewitz“ 13 über 80 Jahre im Landkreis Vorpommern-Greifswald 4 • Ausschreibung LVB 5 Wir gratulieren • Jahresrechnungen 2019 und Entlastungen • Geburtstagskinder Monat Mai 2021 15 Bürgermeister der Gemeinden Blesewitz, Kirchennachrichten Boldekow, Krien, Medow und Neu Kosenow 6 • Kirchgemeinden Altwigshagen, Ducherow, Krien, Liepen • 1. Änderung Hundesteuersatzung und Spantekow 16 der Gemeinden Bugewitz, Boldekow und Krien 7 • Bekanntmachung der Gemeinde Boldekow - Verschiedenes Aufstellung Bebauungsplan Nr. 2 • Aktionen in der Gemeinde Krusenfelde 20 „SOPV ehemalige Kiesgrube Zinzow“ 8 • Aufruf der Gemeinde Krien 21 • Haushaltssatzung Butzow 9 • Wegeziner Storchgeschichten -

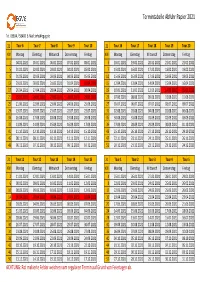

Papierabfuhr Fa. EGVG

Termintabelle Abfuhr Papier 2021 Tel. 03834 / 58400 E‐Mail: [email protected] 21 Tour 6 Tour 7 Tour 8 Tour 9 Tour 10 21 Tour 16 Tour 17 Tour 18 Tour 19 Tour 20 KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag KW Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag 1 04.01.2021 05.01.2021 06.01.2021 07.01.2021 08.01.2021 3 18.01.2021 19.01.2021 20.01.2021 21.01.2021 22.01.2021 5 01.02.2021 02.02.2021 03.02.2021 04.02.2021 05.02.2021 7 15.02.2021 16.02.2021 17.02.2021 18.02.2021 19.02.2021 9 01.03.2021 02.03.2021 03.03.2021 04.03.2021 05.03.2021 11 15.03.2021 16.03.2021 17.03.2021 18.03.2021 19.03.2021 13 29.03.2021 30.03.2021 31.03.2021 01.04.2021 03.04.2021 15 12.04.2021 13.04.2021 14.04.2021 15.04.2021 16.04.2021 17 26.04.2021 27.04.2021 28.04.2021 29.04.2021 30.04.2021 19 10.05.2021 11.05.2021 12.05.2021 14.05.2021 15.05.2021 21 25.05.2021 26.05.2021 27.05.2021 28.05.2021 29.05.2021 23 07.06.2021 08.06.2021 09.06.2021 10.06.2021 11.06.2021 25 21.06.2021 22.06.2021 23.06.2021 24.06.2021 25.06.2021 27 05.07.2021 06.07.2021 07.07.2021 08.07.2021 09.07.2021 29 19.07.2021 20.07.2021 21.07.2021 22.07.2021 23.07.2021 31 02.08.2021 03.08.2021 04.08.2021 05.08.2021 06.08.2021 33 16.08.2021 17.08.2021 18.08.2021 19.08.2021 20.08.2021 35 30.08.2021 31.08.2021 01.09.2021 02.09.2021 03.09.2021 37 13.09.2021 14.09.2021 15.09.2021 16.09.2021 17.09.2021 39 27.09.2021 28.09.2021 29.09.2021 30.09.2021 01.10.2021 41 11.10.2021 12.10.2021 13.10.2021 14.10.2021 15.10.2021 43 25.10.2021 26.10.2021 27.10.2021 28.10.2021 29.10.2021 45 08.11.2021 09.11.2021 10.11.2021 11.11.2021 -

Entspannung Und Seele

USEDOM HERBST 2017 18. JAHRGANG Das exclusiv Original Entspannung für Körper und Seele Das neue Wellness-Erlebnis in Mecklenburg-Vorpommern Eingebettet in die einzigartige Natur des Peenetals WELLNESS auf 1.800 Quadratmetern - HOTEL mit 94 Betten, rustikal und komfortabel eingerichtet - Vier Becken - RESTAURANT mit ausgesuchter regionaler Küche - Fünf Saunen - FESTSAAL im historischen Ambiente - Dream-Water-Lounge - HOFLADEN mit regionalen Produkten - Dutchtubs - PARKANLAGE - Hamam - Fitnessgeräte neuester Generation Gutshof Liepen GmbH | Hotel & Restaurant Am Peenetal Dorfstraße 31 | 17391 Neetzow - Liepen Telefon: (039721) 56 75 8 | Telefax: (039721) 56 79 12 [email protected] | www.gutshof-liepen.de Kurzinfos 4 Süllhüker und Lügenjolo S – Ökelnamen DAS AHLBECK HOTEL & SPA**** 7 vorpommerscher Fischer Flughafen Heringsdorf 7 Der Usedomer Norden und seine Herausforderungen 8 Usedomer Musikfestival rückt Dänemark ins Rampenlicht 12 Christopeit Archiv © Erlebnispunkt Peenemünde 13 Ferienhaus „Am Ostseestrand“ 13 Herbstzeit ist Drachenzeit in Karlshagen 14 Das Naturschutzzentrum in Karlshagen 15 Der Usedomer Herbst und Winter im Ostseebad Norden und seine Heraus- Trassenheide 17 forderungen Unternehmensgruppe Schmetterlingsfarm 18 Neue Kurdirektorin in Zinnowitz 20 Europäische Route der Backsteingotik 22 Radwege auf Usedom – wie weiter? 24 Es wird wieder wild © skeeze/pixabay.de CC0 skeeze/pixabay.de © im Forsthaus Damerow 25 Süllhüker und Lügenjolo – Ökelnamen Keine Angst vorpommerscher Fischer zwischen Haff vor großen Tieren und Bodden -

PDF-Dokument: 5,8 MB

StadtZeitung Postwurfsendung sämtliche Haushalte sämtliche Postwurfsendung HANSESTADT ANKLAM Jahrgang 03 | Nr. 04 ZEITUNG Samstag, 28. April 2018 EIN MEDIUM ZUM GENIESSEN Das Otto-Lilienthal-Museum und der Förderkreis Nikolaikirche Anklam e. V. machen die im Wiederaufbau befindliche Nikolaikirche in der Stadt Anklam seit mehreren Jahren während des Sommerhalbjahres der Öffentlichkeit zugänglich. Dies ist nur durch das ehrenamtliche Engagement vieler freiwilliger Helfer möglich. Wenn Sie Lust haben uns bei dieser Aufgabe zu helfen und jährlich mehr als 20.000 Besucher der Stadt und der Region in dem alten und bald auch neuen Wahrzeichen der Stadt zu empfangen, melden Sie sich bitte im Otto-Lilienthal-Museum. Wir würden uns über Ihre Mithilfe freuen. Das Otto-Lilienthal-Museum und der Förderkreis Nikolaikirche Anklam e. V. NEUE FRÜHJAHRS- KOLLEKTION Direkt am Markt . Steinstraße 1 . 17389 Anklam Stadtzeitung HANSESTADT ANKLAM 2 Nr. 04/2018 Wo ist was wann los? VERANSTALTUNGEN | TERMINE INITIATIVEN für ANKLAM Veranstaltungshinweise 20.03. - 31.10. 02.05., 10:00 Uhr 08.05., 17:00 - 18:00 Uhr 16.05., 14:00 Uhr „Alles unter einem Dach - Waffelessen mit heißen Kirschen Rückhalt - Plauderstunde im Grünen mit 30. April | ab 18.00 Uhr, Karstadt in Anklam“ bitte mit Anmeldung!!! Ganzheitliche Rückenschule Maibowle, bitte mit Anmeldung!!! Museum im Steintor Volkssolidarität Vorpommern- Volkshochsch. Vorpom.-Greifswald Volkssolidarität Vorpommern- Reeperstieg Anklam Greifswald e. V. - Begegnungsstätte Greifswald e. V. - Begegnungsstätte 04.04. - 15.06. Seniorenresidenz 09.05. - 13.05. Seniorenresidenz „Wir sind die Besten“ 24. Internationales Trabbitreffen Ausstellung in der Kreisverw. Anklam 02.05., 15:00 - 17:00 Uhr Ankl. Flugplatz GmbH Otto Lilienthal 16.05., 15:00 - 17:00 Uhr Monatsplanung für Juni Kreativangebot 28.04. -

Verbandssatzung Anklam

Satzung des Zweckverbandes (3) Der Zweckverband ist eine Körperschaft des Wasserversorgung und öffentlichen Rechts ohne Gebietshoheit. Abwasserbehandlung Anklam (4) Der Zweckverband führt das kleine Landessiegel mit dem Wappenbild des Gemäß §152 i. V. m. § 5 (1) Landesteils Vorpommern, einem aufgerichteten Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg- Greifen mit aufgeworfenem Schweif, und die Vorpommern in der Fassung der Umschrift "ZWECKVERBAND WASSERVER- Bekanntmachung vom 13. Januar 1998 (GVOBl. SORGUNG UND ABWASSERBEHANDLUNG M-V S. 29, 890), zuletzt geändert durch Gesetz ANKLAM". vom 09. August 2000 (GVOBl. M-V S. 360) hat (5) Das Verbandsgebiet umfasst das die Verbandsversammlung vom 21.11.2001 nach geographische Gebiet der Verbandsmitglieder. Beschlussfassung folgende Satzung erlassen, zuletzt geändert durch die 10. Satzung zur § 2 Aufgaben des Verbandes Änderung der Verbandssatzung des Zweckverbandes Wasserversorgung und (1) Der Zweckverband hat die Aufgabe, die Abwasserbehandlung Anklam vom 07.02.2017: Versorgung der Einwohner der Mitglieder mit Trink- und Brauchwasser zu gewährleisten, § 1 Verbandsmitglieder, Name, Sitz, Siegel Brunnenanlagen, Pumpwerke und Ortsnetze für die Wasserversorgung herzustellen, auszu- (1) Die nachstehend aufgeführten Städte und bauen und zu unterhalten. Gemeinden bilden den Zweckverband Wasser- (2) Der Verband hat die öffentlichen Abwasser- versorgung und Abwasserbehandlung Anklam: anlagen einschließlich der Ortskanäle vorzuhalten und zu betreiben, die für eine den Stadt Anklam gesetzlichen Bestimmungen -

Stakeholder Engagement Plan – Germany

Stakeholder Engagement Plan – Germany Nord Stream 2 AG | Mar-19 W-PE-EMS-PGE-PLA-800-SEPGEREN-06 Page 2 of 44 Table of Contents Abbreviations and Definitions ............................................................................................................... 4 Executive summary ................................................................................................................................ 5 1 Brief description of the Project ..................................................................................................... 7 1.1 Project Overview .................................................................................................................. 7 1.2 The Nord Stream 2 Project in Germany ............................................................................... 7 1.3 Relevant Non-Project Activities and Facilities ...................................................................... 9 1.4 Stages of Project Implementation......................................................................................... 10 2 Applicable Stakeholder Engagement Requirements .................................................................. 10 2.1 German Regulatory Requirements for Community Engagement ......................................... 10 2.2 Requirements of International Conventions ......................................................................... 11 2.3 Performance Standards of International Financial Institutions ............................................. 11 2.4 Internal Policies and -

== File: Baden-Wuerttemberg.Osm== Leinzell

== File: baden-wuerttemberg.osm== Leinzell (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.8481691&lon=9.8744058&zoom=13&layers=B00FTF Lampoldshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.2644733&lon=9.401743&zoom=13&layers=B00FTF Schmiechen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.3619755&lon=9.718584&zoom=13&layers=B00FTF Aasen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.9815384&lon=8.5536472&zoom=13&layers=B00FTF Steinweiler (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.7324411&lon=10.2646639&zoom=13&layers=B00FTF Dogern (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6167&lon=8.16667&zoom=13&layers=B00FTF Dautmergen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2325091&lon=8.750052&zoom=13&layers=B00FTF Dunningen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.2119538&lon=8.5058067&zoom=13&layers=B00FTF Niederrimbach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.4746972&lon=9.9962608&zoom=13&layers=B00FTF Ratzenried (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.7205111&lon=9.9005783&zoom=13&layers=B00FTF Nimburg (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.1049349&lon=7.7748184&zoom=13&layers=B00FTF Kleingartach (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.0993393&lon=8.9731444&zoom=13&layers=B00FTF Erzingen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=47.6605789&lon=8.4250728&zoom=13&layers=B00FTF Bettenfeld (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=49.3407293&lon=10.1276214&zoom=13&layers=B00FTF Oggelshausen (village) http://www.openstreetmap.org/?lat=48.0712874&lon=9.6491112&zoom=13&layers=B00FTF Riedbach -

Wasserhaerte ZVB

Gesamthärten des Zweckverbandes Wasserversorgung und Abwasserbehandlung Anklam Die Wasserqualität der Wasserfassungen des Zweckverbandes ist sehr hoch, so dass keine Aufbereitungsstoffe in den Wasserwerken zugesetzt werden müssen. Das Grundwasser wird nach der Belüftung nur über Kiesfilter geleitet und in seiner natürlichen Form an die Verbraucher verteilt. Trotz der hohen Wasserqualität wird die Wasserhärte aber oft als negativ empfunden. Hartes Wasser heißt, dass im Trinkwasser ein hoher Anteil an Calcium- und Magnesium-Ionen vorhanden ist. Für die Gesundheit sind diese Mineralien wichtig, so für die Zahn- und Knochenbildung und zur Vorbeugung von Herzkrankheiten. Zusätzlich gilt hartes Wasser als wohlschmeckender und durstlöschender. Unangenehm ist allerdings, dass sich bei Erhitzung des Trinkwassers der Kalk in den Haushaltsgeräten absetzt. Dabei kann auch dies durch einfache Maßnahmen weitgehend verhindert werden, indem z. B. Brauchwassertemperaturen die 60°C nicht überschreiten und Ko chwäsche vermieden wird. Spül- und Waschmaschinen werden durch den gezielten Einsatz von Entkalkungsmitteln ausreichend geschützt. Kaffeemaschinen können z.B. mit Essigessenz schnell und kostengünstig entkalkt werden. Enthärtungsanlagen in der Hausinstallation sind deshalb oft unnötig bzw. stellen auch eine Gefahr dar, wenn sich in Ionenaustauschern im Sommer bei erhöhten Temperaturen Keime explosionsartig vermehren. Eine regelmäßige Wartung durch einen Fachmann ist bei diesen Aufbereitungsformen deshalb besonders wichtig. Geräte mit physikalischen -

02 – 238 Kreisverband Anklam

ARCHIV FÜR CHRISTLICH-DEMOKRATISCHE POLITIK DER KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG E.V. 02 – 238 KREISVERBAND ANKLAM SANKT AUGUSTIN 2015 I Inhaltsverzeichnis 1 Gründung, Geschichte 1 2 Kreisdelegiertenkonferenzen, Kreisaktivtagungen,Kreisfunktionärskonferenzen 2 2.1 Kreisdelegiertenkonferenzen 2 2.2 Kreisaktivtagungen 3 2.3 Kreisfunktionärskonferenzen 3 3 Kreisvorstand 4 3.1 Protokolle und Beschlüsse 4 4 Kreissekretariat 5 4.1 Allgemeines 5 4.2 Korrespondenz 5 4.3 Ausschüsse 5 4.4 Finanzen 6 4.5 Mitglieder 7 4.5.1 Statistik 7 4.5.2 Mitgliederbewegung, -betreuung 8 4.6 Politische Schulung 8 4.6.1 Politisches Studium 8 4.7 Bezirksverband Neubrandenburg 9 4.7.1 Allgemeines 9 4.7.2 Berichterstattung 9 4.7.3 Bezirksdelegiertenkonferenzen 9 4.8 Personalangelegenheiten 10 4.9 Parteien und Massenorganisationen 10 5 Ortsgruppen 12 5.1 Jahreshauptversammlungen 12 5.2 Mitgliederversammlungen 13 5.3 Sonstiges 14 6 Wahlen 15 7 Rat des Kreises, Kreistag 16 8 Sonstiges 17 Sachbegriff-Register 18 Personenregister 21 Bestandsbeschreibung: Das Archiv für Christlich-Demokratische Politik hat die Unterlagen des Kreisverbandes Anklam in den Jahren 1991 und 1992 erhalten. Es handelt sich um Material im Umfang von 5,6 lfm, das den Zeitraum von 1945 bis 1989 umfaßt. Gut dokumentiert sind die Kreisdelegiertenkonferenzen, die Arbeit des Kreisvorstands und des Kreissekretariats, wobei bei letzerem allerdings sehr wenige Sitzungsprotokolle überliefert sind, die Jahreshauptversammlungen der Ortsgruppen und die Wahlen. Zu anderen Bereichen, wie beispielsweise zur Geschichte des Kreisverbandes oder zu seiner Gründung ist nur wenig Material vorhanden. Fotographien wurden dem Bestand entnommen und dem Fotoarchiv hinzugefügt. Rundschreiben des Bezirksverbandes Neubrandenburg wurden dem Bestand des Bezirksverbandes zugeordnet. -

Protokolls Zurück, Senken Nicht Zu Berücksichtigen

2. Fokusgruppe Energiebiomasse, Vorpommern Connect 5.3.2020 Statement Beil: In 2035 soll die Wärmeerzeugung zu 35 % aus Biomasse aus dem Moor stammen Vorstellung und feedback zur 1. FG • Landwirt Rindler: kann sich Wirtschaftlichkeit von Paludikultur noch nicht vorstellen • Landgesellschaft, Kroll: Findet es schade, dass Herr Bork nicht da ist, da er immer noch auf den Durchbruch wartet, warum es bei ihm so gut funktioniert (nicken Kauert) • Energielenker, Kiel: sieht Notwendigkeit politische Entscheidungsträger mehr mit einzubeziehen • Klimaschutzmanagerin Anklam, Brust-Möbius: Zustimmung Kiel, sieht für Raum Anklam Notwendigkeit das Amt Anklam mit einzubeziehen • Klimaschutzmanager Greifswald, Haufe: sieht Problem in politischen Rahmenbedingungen, welche angegangen werden müssten. In Studie vor 10 Jahren zu Biomassenutzung (nicht vom Moor) konnte sich Idee nicht durchsetzen. Ist Mitverantwortlich für Fernwärmesatzung. • Stadtwerke Stralsund, Leiblein: Entwertung des Landes war in 1. FG größte Bedenken – diese hat Herr Rindler gewandelt – findet Idee gut, dass eine Aufwertung durch Nutzung die Vernässung rechtfertigt • Landwirt Knispel: Landwirt aus Kosenow, Raum Anklam. Ist Junglandwirt und interessiert an weiteren Standbeinen im Unternehmen (Paludikultur oder Vertragsnaturschutz). • Stadtwerke Greifswald, Kauert: für ihn wurden viele interessante Aspekte beim letzten mal beleuchtet und hoffte heute auch technische Infos von Hr. Bork. Ziel für ihn wäre eine Machbarkeitsstudie in Ladebow mit der Frage, ob eine Zwischenlagerung der Biomasse bei Landwirten möglich wäre (da Platzproblem) • Stadtwerke Greifswald, Patzenhauer: Neu bei den Stadtwerken Greifswald als Manager für Klimanotstand und Zukunftsenergie. Hat Interesse an technischer Machbarkeit und findet Zahlen von TB sehr sportlich (2035: 35 % der Wärmeerzeugung aus Biomasse) • Landwirt Rohlfing (kam erst später) • Weitere Teilnehmer*Innen: Dahms (Ökobilanzierung und Wirtschaftlichkeit), Busse (räuml. -

10/2014 - 1 - Amtsblatt Löcknitz-Penkun

Nr. 10/2014 - 1 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN Jahrgang 9 14. Oktober 2014 Nr. 10 AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN - 2 - Nr. 10/2014 Nr. 10/2014 - 3 - AMTSBLATT LÖCKNITZ-PENKUN Inhaltsverzeichnis Amtliches - Hauptsatzung des Amtes Löcknitz-Penkun 4 - Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 der Gemeinde Bergholz 6 - Haushaltssatzung der Gemeinde Bergholz für das Haushaltsjahr 2014 6 - Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 der Gemeinde Ramin 7 - Haushaltssatzung der Gemeinde Ramin für das Haushaltsjahr 2014 7 - Öffentliche Bekanntmachung der Haushaltssatzung 2014 der Gemeinde Rossow 8 - Haushaltssatzung der Gemeinde Rossow für das Haushaltsjahr 2014 8 - Jahresrechnung der Gemeinde Blankensee für das Haushaltsjahr 2010 – Erteilung der Entlastung und öffentliche Bekanntgabe 9 IN EIGENER SACHE – WICHTIGER HINWEIS - Jahresrechnung der Gemeinde Löcknitz für das Haushaltsjahr 2010 – Erteilung der Entlastung und Wir möchten ab sofort darum bitten, alle Texte zur Veröffentli- öffentliche Bekanntgabe 10 chung im Amtsblatt digital einzureichen, also in einem gängigen - Straßenreinigungssatzung Gemeinde Blankensee 10 Textverarbeitungsprogramm getippt und abgespeichert auf - Straßenreinigungssatzung Gemeinde Krackow 12 einer Diskette, CD oder als E-Mail senden. - 1. Satzung zur Änderung der Straßenreinigungs- Außerdem sollte ein Ausdruck Ihres Beitrages und das Bild- satzung der Gemeinde Krackow 14 material vorgelegt werden. Fotos können evt. (wenn sie nicht - Stellenausschreibungen 14 als Datei vorliegen) nach wie vor im Original -

Täuflinge Anklam

Täuflinge und ihre Paten erstellt für den Arbeitskreis "Stadt und Land Ueckermünde" von A. Schmielewski Lfd.Nr. Familienname—Kinder Vornamen—Kinder Geburt Geburtsort Paten 1 Paten 1 a Paten 2 Paten 2 a Paten 3 Paten 3 a 1 Adler Wilhelmine 1904 ? ? ? ? ? ? ? 2 Ahletz Ernst 1830 Schmuggerow ? ? ? ? ? ? 3 Ahletz Sophia 1904 ? ? ? ? ? ? ? 4 Ahlschlaeger Sophie 1904 ? ? ? Schmidt,? Zacharias – Schlächter ? Malling? – Bürger und Weißgärber ? Zinck, Zacharia – Meister + Lohgär- Meister, seine Ehefrau Sophia Mi- Mstr., seine Ehefrau Catharina Maria 5 Alexander Catharina Sophia 1771 Ueckermünde ber in Anclam ? Möllerchael(en) – Brandtwein Brenner + Bür- Michael(en), Sophia Krüger Krüger(n), Catharina Maria Nolten, Johan Conrad -Töpfer, seine ger, seine Ehefrau Anna Elisabeth Kind, Johan – ein Zesener in Mönke- 6 Alexander Maria Elisabeth 1767 Ueckermünde Ehefrau Catharina Elisabeth Möller(s) Möller(s), Catharina Elisabeth Nocke(n) Nocke(n), Anna Elisabeth bude ? Wüstenberg, Luzie, Bauertochter aus Bartelt, Antonie, Eigentümertochter Schmidt, Hermann, Bauernsohn zu 7 Althaber Erich Gerhard Hermann 1893 Neu Cosenow Kalkstein # zu Alt Cosenow # Postlow # 8 Althaber Martha Erna Marie 1889 Neu Cosenow ? ? ? ? ? ? Schaberdey, Gottfried – Nagel- Pasch, Carl Fried. - Bürger und 9 Am Ende Carl Gottfried / siehe bei Zusatz 1771 Ueckermünde schmidt und Bürger ? Schlößer ? Gentz(en) – Frau Wachtmeisterin ? 10 Amende Anna Maria 1770 Ueckermünde Block(en), Doroth. - geb. Bütner(n) Bütner(n), Doroth. Redepenning, Elisabeth – Jfr. ? Müller, Joach. - Bürger und Brauer ? Baumann, Gustodis – seine Ehefrau Schaberdei(es), Nagelschmid, seine Pasche, Carl Fried. - Bürger und 11 Amende Anna Maria Charlotte 1772 Ueckermünde – Ue.- Land Maria Elisabeth Banden Banden, Maria Elisabeth Ehefrau Anna Ramelow(s) Ramelow(s), Anna Schlößer ? Cuuhrts, Ludewig – ein Compagnie Mey(en) – Senator, seine Ehefrau 12 Amende Christian Ludewig 1767 Ueckermünde Bauer, Christian – Kaufmann ? Glave(n),Feldscher Christopher – Mühlenmeis- ? geb.