Structures Familiales Et Destins Migratoires À Sare Au Xixe Siècle

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

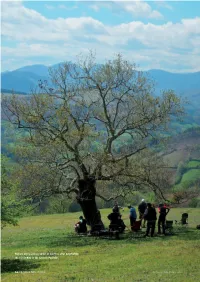

Walkers Enjoy a Picnic Under an Oak Tree After Negotiating the Col De Nive in the Western Pyrénées

Walkers enjoy a picnic under an oak tree after negotiating the Col de Nive in the western Pyrénées 54 FRANCE MAGAZINE www.completefrance.com PYRÉNÉES WALK PYRENEAN DISCOVERIES On a walking tour, Paul Lamarra enters the fascinating worlds of the Pays Basque and its Béarn neighbour n the steep, rough road out of the to capture any sense of the smugglers’ clandestine Basque village of Sare, I waited by dead-of-night activities, for the sky was cloudless the wooden signpost while the others and the air had a haze-free limpidity. Consequently, emerged from the minibus to don my group of six was conspicuous, but there was Otheir walking shoes and adjust their rucksacks. no chatter as we moved uphill in single file with The signpost, pointing at a path going uphill into subconscious stealth through the head-height gorse the flaming yellow gorse, did not give a destination on our way to Bera in Spain. When we heaved but identified it as the Sentier des Douaniers – ourselves out of the gorse and on to steeper, grassy the customs officers’ path, or in other words: slopes for the final climb to the Col de Nive, three “Smugglers this way”. feral horses known as pottoka were waiting for us. James Tamlyn, our walk leader, Francophile and These distinctive horses were the smugglers’ eccentric Englishman, looked dressed for the preferred beast of burden and their survival has occasion with his blue Basque beret and African become a cause célèbre for the Basques. Short and hunting waistcoat. Before we set out, he did his best sturdy but at the same time gentle and circumspect, to conjure up images of packs of men and horses they display, I am told, very similar traits to the moving cautiously through the foothills of the Basques themselves. -

Région Nouvelle Aquitaine Département Des Pyrénées Atlantiques Communauté D'agglomération Pays Basque Pôle Territorial Errobi Commune De Louhossoa

Région Nouvelle Aquitaine Département des Pyrénées Atlantiques Communauté d'Agglomération Pays Basque Pôle Territorial Errobi Commune de Louhossoa ENQUÊTE PUBLIQUE Modification du périmètre de protection de l’église Notre Dame par la création d'un périmètre adapté Page I Région Nouvelle Aquitaine Département des Pyrénées Atlantiques Communauté d'Agglomération Pays Basque Pôle Territorial Errobi Commune de Louhossoa ENQUÊTE PUBLIQUE Modification du périmètre de protection de l’église Notre Dame par la création d'un périmètre adapté RAPPORT & AVIS DU COMMISSAIRE ENQUÊTEUR Décembre 2018 Tome IV Page II AVANT L'ENQUÊTE Par une délibération de son Conseil Municipal, la Commune de Louhossoa, en date du 15/01/2015, a décidé de la révision de son Plan d'Occupation des Sols (POS). Par suite de la création le 01/01/2017 de la CAPB (Communauté d'Agglomération Pays Basque), celle-ci qui actait la fusion des 10 EPCI couvrant son territoire, recueillait la compétence en droit sur l'élaboration et l'élaboration de documents d'urbanisme et plus particulièrement des PLU (Plan Local d'Urbanisme). Le 01/03/2017 la commune de Louhossoa donnait son accord pour que la CAPB poursuive la procédure de révision du POS devenant le PLU. La délibération de la CAPB sur ce sujet est datée du 08/04/2017. L’église Notre Dame de l'Assomption est le fleuron architectural de la commune de Louhossoa. Après avis de la Commission régionale du Patrimoine et des sites de l'Aquitaine (CRPS), l’église est classée monument historique le 21/09/2015. Dès lors, en vertu de la loi LCAP du 07/07/2016 elle est protégée par une zone de 500 mètres tout autour. -

The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions

Center for Basque Studies Basque Classics Series, No. 6 The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre Their History and Their Traditions by Philippe Veyrin Translated by Andrew Brown Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada This book was published with generous financial support obtained by the Association of Friends of the Center for Basque Studies from the Provincial Government of Bizkaia. Basque Classics Series, No. 6 Series Editors: William A. Douglass, Gregorio Monreal, and Pello Salaburu Center for Basque Studies University of Nevada, Reno Reno, Nevada 89557 http://basque.unr.edu Copyright © 2011 by the Center for Basque Studies All rights reserved. Printed in the United States of America Cover and series design © 2011 by Jose Luis Agote Cover illustration: Xiberoko maskaradak (Maskaradak of Zuberoa), drawing by Paul-Adolph Kaufman, 1906 Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Veyrin, Philippe, 1900-1962. [Basques de Labourd, de Soule et de Basse Navarre. English] The Basques of Lapurdi, Zuberoa, and Lower Navarre : their history and their traditions / by Philippe Veyrin ; with an introduction by Sandra Ott ; translated by Andrew Brown. p. cm. Translation of: Les Basques, de Labourd, de Soule et de Basse Navarre Includes bibliographical references and index. Summary: “Classic book on the Basques of Iparralde (French Basque Country) originally published in 1942, treating Basque history and culture in the region”--Provided by publisher. ISBN 978-1-877802-99-7 (hardcover) 1. Pays Basque (France)--Description and travel. 2. Pays Basque (France)-- History. I. Title. DC611.B313V513 2011 944’.716--dc22 2011001810 Contents List of Illustrations..................................................... vii Note on Basque Orthography......................................... -

SUD LABOURD : Saint-Jean-De-Luz / Saint-Pée-Sur

Xaharrenea, rue Jean Fourcade Gustoki (distribution de produits bio et fermiers locaux) µu Maison Bide Artea, RD 810 Etorkizunari begira | Tourné vers l’avenir Larrunkoop (épicerie coopérative de produits locaux) 5 rue Dongaitz anaiak Maison Pariès (chocolatier, pâtissier, glacier) Zone OÙ PAYER EN eusko Putillenea, Socoa u Vival (épicerie) 1 rue Jean Fourcade dans le SUD LABOURD Autos, motos, cycles JUIN 2020 HENDAYE Recycl’arte (atelier participatif d’autoréparation, vélos et LA MONNAIE LOCALE DU PAYS BASQUE objets, créations en récup) 18 rue Lekueder SAINT-PÉE-SUR-NIVELLE Alimentation Le vélo rouge français (réparation, entretien de vélos) ASCAIN Maison Larre, Urguri Alain et Maider (vente de produits régionaux, snack) 168 Bars, restaurants, salons de thé, hôtels µ zone artisanale Larre Lore Boulangerie Inda (boulangerie, pâtisserie) Zone Lanzelai, ASCAIN bâtiment Hamekak Alain et Maider (vente de produits régionaux, snack) 168 µ zone artisanale Larre Lore Euskal Saskia - Le Panier Basque (vente en ligne de produits basques, artisanaux, AOP, AB, écologiques, Eco label u Plazan ostatua (café bar, produits locaux et artisanaux) pour CE, collectivités, associations et particuliers) ZA Lanzelai, Place Pierre Loti 1 espace Elgarrekin µ Trinketeko ostatua (bar, restaurant) Rue Ernest Fourneau GS Taloa (fabrication et vente de talo - prestation sur site, Xoko Ona (bar, restaurant) Place Pierre Loti événementiel - location de matériel de restauration) 672 CIBOURE chemin Mixelenia Atalaia (bar, restaurant) 17 rue de la Fontaine Pâtisserie Pastel -

Liste Des Services D'aide À Domicile

14/04/2015 LISTE DES SERVICES D'AIDE À DOMICILE pouvant intervenir auprès des personnes âgées bénéficiaires de l'Allocation Personnalisée d'Autonomie (A.P.A.), des adultes handicapées bénéficiaires de la Prestation de Compensation du Handicap (P.C.H.) et pour certains, auprès des bénéficiaires de l'aide ménagère au titre de l'aide sociale légale départementale A Habilitation à l'aide sociale départementale www.cg64.fr TI = Type d'interventions réalisables u AS = Service prestataire d'aide à domicile pouvant intervenir auprès des P = Prestataire -- M = Mandataire t bénéficiaires de l'aide sociale départementale Pour plus d'information, voir : Choisir un mode d'intervention . C Code AS Nom du service Adresse Ville Téléphone TI Territoire d'intervention G Postal CCAS Hôtel de ville P Ville d’ANGLET A AS 64600 ANGLET 05 59 58 35 23 Centre Communal d'Action Sociale Place Charles de Gaulle M Département des Pyrénées-Atlantiques Uniquement en garde de nuit itinérante Association 12, rue Jean Hausseguy A AS 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 P Communauté d’agglomération du BAB (BIARRITZ, Les Lucioles BP 441 BAYONNE, ANGLET) et périphérie proche Association P 95, avenue de Biarritz 64600 ANGLET 05 59 41 22 98 Département des Pyrénées-Atlantiques Côte Basque Interservices (ACBI) M Association P 3, rue du pont de l'aveugle 64600 ANGLET 05 59 03 53 31 Département des Pyrénées-Atlantiques Services aux Particuliers (ASAP) M Association 12, rue Jean Hausseguy P 64600 ANGLET 05 59 03 63 30 Département des Pyrénées-Atlantiques Garde à Domicile BP 441 M Centre -

Projet De Contournement De La Commune D'ustaritz

1 019 re 2 emb Nov E POS PRO PROJET DE CONTOURNEMENTRACE Z - T RIT STA D'U ENT NEM OUR CONT N - TIO RTA NCE CO 32 - DE LA COMMUNERD9 D’USTARITZ 5000 f e 1 fe 1. 9. 32 88 (c (c u an ne al tte isa ) 1/ tio n ) CAMBO LES BAINS > < < - n fe o 1 t f 0 2 e . 5 é 9. 5 B 75 (c ( u 0 ca ne 0 2 n tt 3 % al e) Ø 0 is .0 = at 1 ion ) R 0 0 ,0 5 8 R=145,00 = n o t é B R 0 0 3 2 Ø 3 2 2,0 = 0 R 0 0 , 0 2 0 5 , 0 1 , 0 5 5 , 3 0 0 5 0 , , 3 2 ) ation 0 alis 5 n < BAYONNE , (ca 3 1 10.2 fe > > - n o ) t n é B o i t ) te a 0 % et ) 0 n n s 0 i u io 0 t l c ) ( a 0 s 0 0 i 3 l n .9 na . a , 1 1 1 o a ti Ø fe (c n 78 a . a 5 0 s 4 1 li c fe > a ( 1 > n n a o 8 : c 3 t ( - . 0 0 é = 3 0 B 0 9 . n 5 0 d e m 0 Ø o 1 f e R t n f é 5 0 ° B o n f % 5 0 0 0 8 0 n 3 T . 1 Ø Z : o i t N e 5 n g ette) e u n n) t E c tio a ( a .90 alis é 1 n k 1 a r fe 0 (c 10.9 c fe e M o 2 d t 0 . -

E S P E L E T

ESPELETTE ESPELETTE L’UN DES PLUS BEAUX VILLAGES DU PAYS BASQUE Blotti au pied du massif du Mondarrain et Vivre en cœur de bourg réputé à travers le monde pour son célèbre Karrika Landa bénéficie d’un emplacement piment rouge, Espelette est aussi sans absolument unique dans le centre-bourg conteste l’un des plus beaux villages du Pays d’Espelette, au cœur d’un quartier calme et Basque. Avec son fronton et ses belles maisons résidentiel, à 150 mètres seulement de la labourdines aux façades colorées où sèchent très commerçante place du Jeu de Paume. les cordes de piments, la petite commune de 2000 habitants envoûte au premier regard. Tout est accessible en quelques minutes à pied ! Nichée au cœur d’un vallon verdoyant et Acquérir un appartement en centre- préservé, à la croisée des chemins entre Cambo- bourg, c’est choisir une vie plus douce, les-Bains, Itxassou et Ainhoa, Espelette est un plus facile au quotidien, proche de village typique qui a su conserver ses traditions toutes les commodités, des services et et la richesse de son patrimoine naturel et des loisirs sportifs comme culturels. Une architectural. vie plus sereine, au cœur d’un village particulièrement dynamique, rythmée BUS BUS BUS au fil des saisons par une multitude de 814 814 814 festivités et d’animations locales. 40 min. de 18 km - 22 min. 22 km - 28 min. 23 km - 30 min. Bayonne centre Bayonne GareBUS de Biarritz Aéroport Biarritz 814 Des liaisons régulières avec Bayonne Situé entre mer et montagnes, à moins d’une Desservie du lundi au dimanche par la demi-heure des plus belles plages du littoral, ligne de bus 814 du réseau Transports64, le village d’Espelette offre un cadre de vie tout la commune d’Espelette bénéficie été simplement exceptionnel pour vivre à l’année comme hiver de liaisons quotidiennes pour ou profiter à sa guise des mille douceurs du rejoindre rapidement Bayonne. -

Plan Local D'urbanisme D'ainhoa

PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION RIGINAL ARTELIA REGION SUD-OUEST AGENCE DE PAU Hélioparc 2 Avenue Pierre Angot 64053 PAU CEDEX 9 Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50 COMMUNE D’AINHOA Fax : +33 (0)5 59 84 30 24 DATE : MARS 2019 REF : 4 36 0742 PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION PIECE 1 - DIAGNOSTIC RIGINAL ARTELIA REGION SUD-OUEST AGENCE DE PAU Hélioparc 2 Avenue Pierre Angot 64053 PAU CEDEX 9 Tel. : +33 (0)5 59 84 23 50 COMMUNE D’AINHOA Fax : +33 (0)5 59 84 30 24 DATE : MARS 2019 REF : 4 36 0742 COMMUNE D’AINHOA PLAN LOCAL D’URBANISME D’AINHOA PIECE 1 : RAPPORT DE PRESENTATION PIECE 1 - DIAGNOSTIC SOMMAIRE RESUME NON TECHNIQUE ____________________________________________ I DIAGNOSTIC __________________________________________________________ 1 1. PRESENTATION DU TERRITOIRE COMMUNAL ET ENJEUX DE L’ELABORATION DU PLU _____________________________________________________ 1 1.1. LES SPECIFICITES DU TERRITOIRE DE AINHOA _________________________________ 1 1.2. LA DEMARCHE D’ELABORATION DU PLU _______________________________________ 2 2. LE SCOT : CADRE DE LA REFLEXION DU PLU _______________________________ 3 2.1. PERIMETRE DU SCOT ________________________________________________________ 3 2.2. PRINCIPES GENERAUX ______________________________________________________ 4 2.3. DECLINAISON DU SCOT SUR AINHOA __________________________________________ 8 3. FONCTIONNEMENT TERRITORIAL ___________________________________________ 9 3.1. CONTEXTE DEMOGRAPHIQUE ________________________________________________ 9 3.1.1. Généralités _________________________________________________________________ 9 3.1.2. Le contexte ________________________________________________________________ 10 3.1.3. Evolution démographique ____________________________________________________ 11 3.1.3.1. UNE CROISSANCE DEMOGRAPHIQUE QUI FAIBLIT DEPUIS 2010 ____________________ 11 3.1.3.2. UNE POPULATION JEUNE _____________________________________________________ 14 3.1.4. -

814 Espelette > Cambo-Les-Bains > Bayonne

814 Espelette > Cambo-les-Bains > Bayonne Circule du lundi au vendredi Circule du lundi au samedi Circule du lundi au dimanche Bayonne Cambo-les-Bains Espelette Mendi Alde - Bourg - 6:30 7:20 - - - 10:50 - 15:05 - 18:10 814 Espelette Espelette Haitzaga - 6:32 7:22 - - - 10:52 - 15:07 - 18:12 I Cambo Camping Bixta Eder - 6:35 7:25 - - - 10:55 - 15:10 - 18:15 Cambo Gare Routière 6:30 6:37 7:27 8:00 08:45 10:00 10:57 13:00 15:12 17:00 18:17 Cambo Place Sorhaïnde 6:33 6:40 7:30 8:03 08:48 10:03 11:00 13:03 15:15 17:03 18:20 Cambo Lot. Souberbielle 6:34 6:41 7:31 8:04 08:49 10:04 11:01 13:04 15:16 17:04 18:21 Cambo Portail Arnaga 6:35 6:42 7:32 8:05 08:50 10:05 11:02 13:05 15:17 17:05 18:22 Larressore Quartier Legarria 6:38 6:45 7:35 8:08 08:53 10:08 11:05 13:08 15:20 17:08 18:25 Ustaritz St François Xavier 6:41 6:48 7:38 8:11 08:56 10:11 11:08 13:11 15:23 17:11 18:28 Ustaritz Bazter Karrika 6:42 6:49 7:39 8:12 08:57 10:12 11:09 13:12 15:24 17:12 18:29 Ustaritz Église 6:44 6:51 7:41 8:14 08:59 10:14 11:11 13:14 15:26 17:14 18:31 Ustaritz la Guadeloupe 6:46 6:53 7:43 8:16 09:01 10:16 11:13 13:16 15:28 17:16 18:33 Ustaritz Herauritz 6:48 6:55 7:45 8:18 09:03 10:18 11:15 13:18 15:30 17:18 18:35 Ustaritz Arrauntz 6:50 6:57 7:47 8:20 09:05 10:20 11:17 13:20 15:32 17:20 18:37 Bassussarry ZAC Makila 6:54 7:01 7:51 8:24 09:09 10:24 11:21 13:24 15:36 17:24 18:41 • Bayonne Maignon 6:58 7:05 7:55 8:28 09:13 10:28 11:25 13:28 15:40 17:28 18:45 • Bayonne EDF 7:00 7:07 7:57 8:30 09:15 10:30 11:27 13:30 15:42 17:30 18:47 • Bayonne Marracq 7:02 7:09 7:59 8:32 09:17 10:32 11:29 13:32 15:44 17:32 18:49 • Bayonne Lycée 7:03 7:10 8:00 8:33 09:18 10:33 11:30 13:33 15:45 17:33 18:50 • Bayonne Hôpital 7:04 7:11 8:01 8:34 09:19 10:34 11:31 13:34 15:46 17:34 18:51 • Bayonne Saint Léon 7:05 7:12 8:02 8:35 09:20 10:35 11:32 13:35 15:47 17:35 18:52 • Bayonne Place des Basques 7:08 7:15 8:05 8:38 09:23 10:38 11:35 13:38 15:50 17:38 18:55 • • hotelrepublique.com - 2018 © : Jean-Marc Decompte Horaires valables La ligne 814 ne circule pas le 1er janvier, 1er mai et le 25 décembre. -

The Dynamics Between Unified Basque & Dialects in the Northern

International Journal of Language and Linguistics Vol. 6, No. 1, March 2019 doi:10.30845/ijll.v6n1p13 The Dynamics between Unified Basque & Dialects in the Northern Basque Country: A Survey Based on Perceptual Dialectology Jean-Baptiste Coyos Basque Text & Language Study Center IKER - UMR 5478 (Bayonne - France) & Royal Academy of the Basque Language Château Neuf - Place Paul Bert 64100 Bayonne France Abstract Today Unified Basque, a standardised written version of Basque created by the Academy of the Basque Language from the 1960s onwards and which is now widely codified, coexists alongside the Northern Basque Country’s dialects (NBC, France). Understanding the relationship between these different forms of the Basque language is necessary in order to implement an appropriate language policy. In this paper we present the answers to the open-ended questions of a survey and accompanying comments. Based on Perceptual Dialectology, the questionnaire was completed by 40 people working in Basque in the NBC: writers, teachers, journalists, translators and language technicians. The main objective was to gather their opinions regarding Unified Basque and the dialects. The respondents were chosen according to the following criterion: they are all language prescribers, working in the language and providing a model of the Basque language for society.The main results of the survey are as follows: 95% of respondents think that Unified Basque is necessary in the NBC, 92.5% believe that the specificities of the NBC’s linguistic varieties should be preserved, 80% that Unified Basque does not harm the NBC’s dialects and more than half that there is now a form of Unified Basque specific to the NBC. -

Cambo-Les-Bains Basque

ambo-les-Bains jouit d’une situation privilé- Cgiée au coeur du Pays Basque. L’établissement Miléade est situé à 1,5 km du centre-ville,3,5 km des Thermes et à 20 km de Bayonne etvous accueille pour un moment de découverte dans l’arrière-pays Cambo-les-Bains basque. Ouvert d’avril à octobre Pays Basque Sud-Ouest CAMPAGNE Pension complète Groupes 2021 Groupes Découverte touristique Randonnée Cyclotourisme (1)En cours de classement LA SITUATION VOTRE ACCUEIL LES EQUIPEMENTS Dans un parc de 2 hectares A l’arrivée de votre groupe, Piscine couverte et chau ée A 1.5 km du village et des le directeur ou son adjoint Wifi gratuit dans les espaces commerces vous accueille personnellement communs A 30 min des plages pour régler les derniers détails Bar et salon A 3.5 km de Thermes de votre séjour. Un apéritif de Salle Tv et d’animation A 20 km de Bayonne (gare) bienvenue vous est servi en Court de tennis et terrain A 25 km de Biarritz (gare) présence de l’équipe, pour de pétanque les séjours de 3 nuits et plus LES PLUS DU SITE Terrain de volley, VOTRE CONFORT table de ping-pong, Entre l’océan atlantique et Bibliothèque et ludothèque les contreforts des Pyrénées 47 hébergerments de Parking avec emplacement Dans un environnement 2 à 5 personnes répartis en autocar verdoyant, calme et relaxant 12 villas et dans un domaine Espace tourisme Au cœur du pays basque et de 2 hectares Laverie à proximité des principales 2 appartements accessibles villes typiques basques aux personnes à mobilité réduite en rez-de-chaussée TV écran plat Linge de toilette fourni -

4.3. De Villefranque À Hendaye Pratiqués Sur Les Plans D’Eau (Lac De Saint Pée Sur Nivelle) Et Sur La Côte (Urrugne En Eau Douce, Bidart)

La pratique du canoë-kayak est courante sur les cours d’eau pyrénéens comme la Nive. La baignade y est actuellement interdite. Les loisirs nautiques et la baignade sont 4.3. De Villefranque à Hendaye pratiqués sur les plans d’eau (lac de Saint Pée sur Nivelle) et sur la côte (Urrugne en eau douce, Bidart). ¾ Milieu physique Les ressources en eau souterraine proviennent des aquifères des grès du Permo-Trias et des flyschs du Crétacé (entre 70 et 150 m de profondeur), ainsi que de prises d’eau de Le relief de l’aire d’étude est affirmé, constitué de collines d’altitudes et de formes surface ou de captages alluvionnaires, les plus vulnérables. variables. Tantôt isolées, tantôt alignées en interfluves que découpe le réseau hydrographique dense, elles s’étagent progressivement en direction des reliefs pyrénéens, Leur sensibilité est importante car ils alimentent une population nombreuse, doublant constitués notamment du Massif de la Rhune au sud. durant la période estivale. Les grandes vallées créent des coupures perpendiculaires à l’organisation générale du relief. La prise d’eau d’Ustaritz exploite les eaux de la Nive, dont dépendent 250.000 personnes : elle représente le plus fort enjeu de la planche. L’usine d’Helbarron à Saint Pée sur Nivelle (eaux de la Nivelle) dessert 30.000 personnes dont les habitants de Saint-Jean-de-Luz. A Biriatou, sont localisés la prise d’eau de Choldocogaina (retenue d’eau), ainsi que les captages d’Onchista, d’Undibarre (aquifère alluvionnaire de la Bidassoa exploité à moins de 10 m de profondeur) et la source Martingoïty, également très vulnérables et sensibles.