Bezirk Braunau)

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Rundschreiben Oktober 2019

NACHRICHTEN DES ABSOLVENTENVERBANDES • TAG DER OFFENEN TÜR AUSGABE 4/2019 Samstag, 9. November 2019 von 10.00–16.00 Uhr Führungen durch die Schule und das neue Internat Seite 8 • Vortrag: LANDWIRTSCHAFT 4.0 – Das (smarte) Ende des traditionellen Handwerks? Montag, 18. November 2019, 19.00 Uhr im Festsaal der LWS Burgkirchen Seite 7 Maisdrusch 2019 www.lws-burgkirchen.at • Einladung zum „ZWISCHENFRUCHT-FELDTAG” am Donnerstag, 14. November 2018, 13.30 Uhr im Betrieb Fankhauser, Maxedt 3, Burgkirchen gegenüber der LWS Besichtigung der angelegten Zwischenfruchtparzellen Ansprache eines Bodenprofils Seite 5 Abschluss 3. Jahrgang 2018/19 4. Reihe v.l.n.r.: Maximilian Kobler (Senftenbach), Johannes Kainzbauer (Ostermiething), Johannes Fank- hauser (Burgkirchen), Daniel Schrattenecker (Aspach), Marcel Ginzinger (Moosbach), David Scharinger (Neukirchen), Franz Lindlbauer (Eggelsberg), Daniel Maisenberger (Feldkirchen), Tobias Lorenz (Feldkirchen) 3. Reihe v.l.n.r.: DI Michael Doppler, Andreas Feichtenschlager (Höhnhart), Peter Maislinger (Feldkirchen), Michael Simböck (Polling), Tobias Weyand (Hochburg-Ach), Alexander Mauracher (Feldkirchen), Flori- an Hartinger (Aspach), Lukas Lugstein (Lengau), Klassensprecher Martin Brunner (Tarsdorf), Ing. Josef Maier 2. Reihe v.l.n.r.: Fachlehrer Wolfgang Schrems, Ing. Raphael Wührer, Martin Baier (Mettmach), Florian Habetswallner (Aspach), Martin Dallinger (Lengau), Florian Faik (Maria Schmolln), Markus Mairinger (Mettmach), Tobias Haberfellner (Burgkirchen), Thomas Maislinger (Lochen am See), Christian Pichler (Burg- kirchen), Fachlehrer Franz Perberschlager 1. Reihe v.l.n.r.: Fachlehrer Stefan Froschauer, Ing. Johann Dick, Ing. Thomas Rieger, Ing. Karin Lorenz, Ing. Josef Ortner, Direktor Ing. Max Mayer, Klassenvorstand DI Bernhard Nöbauer, Ing. Franz Daller, Ing. Hubert Ortner, Ing. Max Ober † † 2 Abendschule 2019 V.l.n.r.: Dir. Ing. Max Mayer, DI Bernhard Nöbauer, Ing. -

Das Moosdorf Magazin Nr

Amtliche Mitteilung zugestellt durch Österreichische Post Das Moosdorf Magazin Nr. 24 · Dezember 2015 Bastelarbeit Organisationsarbeit Die Moosdorfer basteln sich ihr Weihnach- Die Feuerwehr Moosdorf und der Kamerd- ten. Viele geschickte Hände machen tol- schaftsbund organisierten einen gemeinsa- le Sachen, die wir euch auf unserer Weih- men Ausflug SEITE 4 nachts-Doppelseite vorstellen. SEITE 9 Barbara Christian Zimmermann Bauarbeit Spanik Wir bedanken uns für eure tolle Unterstützung in Mittlerweile ist der diesem Jahr und wünschen Kindergarten Win- frohe Weihnachten und terfest – aber es gab ein gutes neues Jahr! vorher noch die Patrick Waschnig Firstfeier. SEITE 2 Edith Friedl Petra Kleinwegen Christine & Josef Gerauer Rudolf & Edith Argauer Jugendarbeit Kunstarbeit Es war viel los bei der Feuerwehrju- Der Tag des offenen gend – wir haben Ateliers wurde auch in eine kleine Bilanz Moosdorf umgesetzt: und ein paar Fotos Siegfried Wähner lud für euch. SEITE 5 ein. SEITE 16 2 M sdorfer Bote · Nr. 24 · Dezember 2015 Ein schöner Gottesdienst, ein toller Umzug, die Musik spielt dazu – der Martinszug in Moosdorf ist der Höhe- punkt im Kindergartenjahr und bringt viel Spaß. Mehr Fotos? Haben wir auf www. moosdorf.net. Besonderer Firstbaum am Kindergarten Ein ganz besonderer First- Ansprache von Bürgermeis- baum kam auf unseren Kin- ter Manfred Emersberger dergarten. Einer, den die und dem Vertreter der Bau- Kinder selbst gestaltet und firma folgte dort der gereim- mit Schleifen verziert hatten. te Gleichenspruch, den ihr, Und auf jedem Schleifchen zusammen mit einer Fotoga- stand der Name eines der lerie dieses besonderen ers- Kinder, die gemeinsam mit ten Tages im neuen Kinder- den Erwachsenen die First- garten, auf www.moosdorf. -

Vertrag Betreffend Terminierende Segmente Von Unbeschalteter Glasfaser

Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser Wholesale Standardvertrag Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser abgeschlossen zwischen der A1 Telekom Austria Aktiengesellschaft Lassallestraße 9, A-1020 Wien eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes Wien unter der Firmenbuch-Nr. 280571 f nachstehend auch „ A1“ oder „Vertragspartner“ genannt, einerseits und dem Glasfaservertragspartner Adresse, PLZ Ort eingetragen im Firmenbuch des Handelsgerichtes XXX unter der Firmenbuch-Nr.XXX nachstehend „Name“, „Glasfaservertragspartner” oder „Vertragspartner“ genannt andererseits, wie folgt Seite 1 von 71 A1 Telekom Austria AG ; Lassallestraße 9 ; 1020 Wien Firmensitz Wien ; Firmenbuch - Nr. 280571f ; DVR: 0962635 ; UID: ATU 62895905 ; Handelsgericht Wien ; www.A1.net Vertrag betreffend terminierende Segmente von unbeschalteter Glasfaser Version 04.03.2015 Allgemeiner Teil Allgemeiner Teil 1. Grundsätzliches Der vorliegende Rahmenvertrag von A1 stützt sich auf den Bescheid M 1.5/2012-135 der Telekom-Control-Kommission vom 28.07.2014. Der Vertrag richtet sich an Betreiber eines öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes im Sinne von § 3 Z1, Z2, Z3 und Z 21 TKG 2003, die die Bereitstellung ihres öffentlichen Telekommunikationsnetzes und/oder öffentlichen Telekommunikationsdienstes gemäß § 15 TKG 2003 bei der Regulierungsbehörde angezeigt haben oder gemäß § 133 (4) TKG 2003 über eine Bestätigung der Konzessionsurkunde verfügen und die vertragsgegenständlichen -

Medienaussendung 3.2

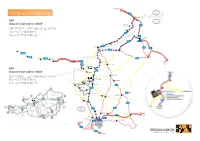

MEDIENSERVICE Bezirk Braunau hält trotz starker Konkurrenz zwei Drittel seiner Kaufkraft Salzburg als größter Konkurrent Tourismus als Umsatzbringer noch ausbaufähig Braunau, 2. Februar 2015 Ihre Gesprächspartner: Klemens Steidl Obmann der WKO Braunau Mag. Klaus Berer Leiter der WKO Braunau Mag. Roland Murauer CIMA Beratung + Management GmbH Medienservice im Internet: wko.at/ooe/Medienservice Herausgeber, Medieninhaber und Hersteller: WKO Oberösterreich | Hessenplatz 3| 4020 Linz T 05-90909-3315 | F 05-90909-3311 | E [email protected] | w wko.at/ooe | DVR 0043087 Kaufkraftströme im Bezirk Braunau Medienservice Fast zwei Drittel der Kaufkraft bleibt im Bezirk: Gute Ausgangslage, starke Konkurrenz aus Salzburg Karte Tourismus und Handel gemeinsam ausspielen 508,1 Mio. Euro umfasst das gesamte einzelhandelsspezifische Kaufkraftvolumen im Bezirk Braunau. Von dieser Summe ver- bleiben 65 % in den Handelsbetrieben vor Ort (—14 % seit der letzten Erhebung im Jahr 2007). „Dennoch hat sich der Einzel- handel im Bezirk gut gehalten“, fasst der Obmann der WKO Braunau, Klemens Steidl, das Bezirksergebnis der Kaufkraft- studie zusammen. Steidl für mehr Miteinander der zentralen Einkaufsorte In den letzten Jahren ist der Kaufkraftabfluss aus dem Bezirk Braunau in die Einkaufsagglomerationen in und um Salzburg stark gestiegen (+43 Prozent seit 2007), weshalb die beiden starken regionalen Einkaufsräume Braunau und Mattighofen/ Schalchen stark unter Druck geraten sind. Für Steidl ist es auf- grund dieser Entwicklung notwendig, „das Miteinander von Braunau und Mattighofen wie von Braunau und Simbach in den Vordergrund zu stellen“. Die interkommunale Abstimmung, wie sie zwischen Braunau und Simbach im grenzüberschreiten- den Stadtmarketing bereits angedacht ist, müsse statt einem Verkaufsflächen-Wettrüsten Priorität haben. Weiters plädiert Steidl für eine stärkere Profilbildung der ein- zelnen Orts- und Stadtkerne der zentralen Handelsstandorte, in Kooperation mit dem jeweiligen Orts- und Stadtmarketing. -

Oberösterreich

Oberösterreich Bezirksgerichte, Anzahl der Gerichtstags- Wochentag der die Gerichtstage Gerichtstagssprengel abzuhaltenden orte Gerichtstage abzuhalten haben Gerichtstage Kaltenberg, Pierbach, Sankt 2. und 4. Leonhard bei Freistadt, zwei Mal Freistadt Unterweißenbach Montag Unterweißenbach, pro Monat im Monat Weitersfelden. Aisterheim, Gaspoltshofen, Geboltskirchen, Haag am 1. und 3. Haag am zwei Mal Grieskirchen Hausruck, Pram, Mittwoch Hausruck pro Monat Rottenbach, Weibern, im Monat Wendling. Kremsmünster, Ried im 1. und 3. Kirchdorf zwei Mal Kremsmünster Traunkreis, Wartberg an der Donnerstag an der Krems pro Monat Krems. im Monat Eggelsberg, Franking, Geretsberg, Haigermoos, 1. und 3. Hochburg-Ach, Moosdorf, zwei Mal Mattighofen Ostermiething Montag Ostermiething, Sankt pro Monat im Monat Pantaleon, Sankt Radegund, Tarsdorf. Bad Kreuzen, Dimbach, Grein, Klam, Pabneukirchen, Sankt Georgen am Walde, 1. und 3. zwei Mal Perg Grein Sankt Nikola an der Donau, Mittwoch pro Monat Sankt Thomas am im Monat Blasenstein, Saxen, Waldhausen im Strudengau. Aigen im Mühlkreis, Julbach, Klaffer am Hochficht, Sankt 1. und 3. Oswald bei Haslach an der zwei Mal Rohrbach Aigen Freitag Mühl, Schlägl, pro Monat im Monat Schwarzenberg am Böhmerwald, Ulrichsberg. Atzesberg, Hofkirchen im Mühlkreis, Hörbich, Lembach im Mühlkreis, 1. und 3. zwei Mal Rohrbach Lembach Neustift im Mühlkreis, Freitag pro Monat Niederkappel, Oberkappel, im Monat Pfarrkirchen im Mühlkreis, Putzleinsdorf. Oberösterreich Bezirksgerichte, Anzahl der Gerichtstags- Wochentag der die Gerichtstage Gerichtstagssprengel abzuhaltenden orte Gerichtstage abzuhalten haben Gerichtstage Altenfelden, Auberg, Kirchberg ob der Donau, Kleinzell im Mühlkreis, Neufelden, 1. und 3. Niederwaldkirchen, Sankt zwei Mal Rohrbach Neufelden Montag Johann am Wimberg, Sankt pro Monat im Monat Martin im Mühlkreis, Sankt Peter am Wimberg, Sankt Ulrich im Mühlkreis, Sankt Veit im Mühlkreis. -

Historisches Innviertel Mittelalter Durch Den Salzhandel Zu Einem Handelszentrum Aufgestie Mit Abstechern Nach Bayern Gen War

2 1 3 1 Stift Reichersberg © INTERFOTO / Alamy 2 Ibmer Moor © imageBROKER / Alamy 3 Schärding, Silberzeile © Animaflora PicsStock / Alamy Bezirksstadt in den Blick, das Barockjuwel Schärding, das bereits im Historisches Innviertel Mittelalter durch den Salzhandel zu einem Handelszentrum aufgestie Mit Abstechern nach Bayern gen war. Der frühere Reichtum der Stadt zeigt sich an pastell farbenen Fassaden, die auf mittelalterliche Zunftfarben zurückgehen. Besonders Sie werden überrascht sein, wie viele Schätze diese schön ist die „Silberzeile“ genannte Häuserfront am Oberen Stadt historische Grenzregion für Sie bereit hält. Unübersehbar platz. Durch das Wassertor, das früher die Wassermassen zurückhalten und unüberhörbar ist, dass das sanfthügelige Innviertel bis sollte, gelangen wir auf die Innterrasse mit schönem Blick auf den 1779 zu Bayern gehörte. Und dass die Lebensader Inn die Inn. Wir spazieren ein paar Treppen bergauf zum Schlosspark und zur Region wirtschaftlich und kulturell beflügelte. Orangerie. Richtung Süden erreichen wir Wernstein sowie den Frei sitz Zwickledt hoch über dem Inn, Wohnsitz und Atelier des Künstlers und Schriftstellers Alfred Kubin. Durch die Laune der Geschichte ist 1. Tag: Wien - St. Pölten - Linz - Wels - Pramet - Ried im Innkreis. das Wohnhaus des Künstlers mit Ausstattung nach seinem Tod 1959 Abfahrten lt. Fahrplan NORDWEST 3 (Seite 2). Bahnfahrt mit der original erhalten geblieben. Bereits wieder auf dem Weg nach Ried WEST bahn ab Wien und Niederösterreich bzw. Salzburg nach lassen wir die Raaber Kellergröppe nicht aus. Der Kulturschatz war Wels. Ab Linz geht es mit dem Bus über Wels Richtung Ried im Inn erst jüngst Landessieger bei 9 Plätze, 9 Schätze 2020. Entlang eines kreis. Nahe Pramet im hübschen Dorf Großpiesenham besuchen stimmungsvollen Hohlweges sind 26 Keller, ursprüngliche Erdkeller, wir das Geburtshaus des Mundart dichters und Verfassers der oö. -

Neukirchen/Enknach 4 : 3 Attergau - Schneegattern 5 : 2 Eggelsberg-Moosdorf - Laab 0 : 1 Eberschwang - St

1. Klasse Südwest 1973/74 1. Spieltag Ostermiething - Mattighofen 1 : 4 Mauerkirchen - Neukirchen/Enknach 4 : 3 Attergau - Schneegattern 5 : 2 Eggelsberg-Moosdorf - Laab 0 : 1 Eberschwang - St. Radegund 1 : 4 2. Spieltag Neukirchen/Enknach - Attergau 1 : 1 Schneegattern - Ostermiething 4 : 2 St. Radegund - Eggelsberg-Moosdorf 3 : 1 Laab - Mauerkirchen 3 : 3 Mattighofen - Eberschwang 1 : 2 3. Spieltag Ostermiething - Neukirchen/Enknach 2 : 3 Mauerkirchen - Schneegattern 2 : 3 Attergau - St. Radegund 5 : 4 Eggelsberg-Moosdorf - Mattighofen 3 : 1 Eberschwang - Laab 1 : 4 4. Spieltag Neukirchen/Enknach - Eggelsberg-Moosdorf 3 : 0 St. Radegund - Mauerkirchen 1 : 3 Mattighofen - Attergau 2 : 2 Schneegattern - Eberschwang 0 : 1 Laab - Ostermiething 1 : 3 5. Spieltag Ostermiething - St. Radegund 0 : 5 Eggelsberg-Moosdorf - Mauerkirchen 5 : 1 Schneegattern - Mattighofen 3 : 3 Attergau - Eberschwang 2 : 2 Laab - Neukirchen/Enknach 2 : 4 6. Spieltag Eberschwang - Ostermiething 1 : 5 Mauerkirchen - Attergau 1 : 2 Neukirchen/Enknach - Mattighofen 6 : 1 Eggelsberg-Moosdorf - Schneegattern 1 : 4 St. Radegund - Laab 1 : 1 7. Spieltag Ostermiething - Eggelsberg-Moosdorf 1 : 3 Eberschwang - Mauerkirchen 0 : 0 Schneegattern - Neukirchen/Enknach 4 : 4 Mattighofen - St. Radegund 4 : 2 Attergau - Laab 4 : 1 8. Spieltag Mauerkirchen - Ostermiething 6 : 0 Eggelsberg-Moosdorf - Attergau 5 : 2 Neukirchen/Enknach - Eberschwang 1 : 1 St. Radegund - Schneegattern 2 : 1 Laab - Mattighofen 1 : 1 9. Spieltag Eberschwang - Eggelsberg-Moosdorf 0 : 4 St. Radegund - Neukirchen/Enknach 4 : 2 Mattighofen - Mauerkirchen 4 : 2 Attergau - Ostermiething 3 : 1 Schneegattern - Laab 3 : 2 10. Spieltag Mattighofen - Ostermiething 2 : 1 Neukirchen/Enknach - Mauerkirchen 2 : 2 Schneegattern - Attergau 0 : 3 Laab - Eggelsberg-Moosdorf 0 : 5 St. Radegund - Eberschwang 5 : 1 11. Spieltag Attergau - Neukirchen/Enknach 0 : 0 Ostermiething - Schneegattern 0 : 1 Eggelsberg-Moosdorf - St. -

BR Wegbeschreibung

Frankfurt D Wegbeschreibung A3 Passau B&R A Industrial Automation GmbH Ruhstorf A3 an der Rott B&R Straße 1, 5142 Eggelsberg, Austria Pocking Tel.: +43 7748 6586-0 B12 Fax: +43 7748 6586-26 A8 Ort im Innkreis B148 Ausfahrt Ort Ering B12 Simbach am Inn B143 A8 Braunau Flughafen München B148 Altheim St2084 Erding Ried B15 Dorfen St2084 Schwindegg B141 Ampfing A94 Neukirchen Neuötting Wien Linz B20 Burgkirchen Burghausen GILGENBERG B&R Handenberg Ach B156 Industrial Automation GmbH Hochburg B&R Straße 1, 5133 Gilgenberg, Austria Gundertshausen Mattighofen EGGELSBERG Tel.: +43 7748 6586-0 Munderfing Ibm Holzöster Franking Fax: +43 7748 6586-26 Ostermiething Moosdorf B147 Trimmelkam B156 Holzhausen Lamprechtshausen B1 Straßwalchen Seeham Mattsee Laufen Oberndorf B154 B156 B1 D Anthering Elixhausen Eugendorf Wien Mondsee A1 Linz Freilassing Berg- B1 heim Ausfahrt Hof bei Salzburg A1 Salzburg Nord München SALZBURG A8 A10 Villach Wegbeschreibung B&R Industrial Automation GmbH B&R Straße 1, 5142 Eggelsberg, Austria Tel.: +43 7748 6586-0 Fax: +43 7748 6586-26 Von Linz/Wien nach Eggelsberg < A1 Richtung Salzburg, A25 Richtung Wels, A8 Richtung Passau < A8 Autobahnausfahrt Ort im Innkreis Richtung Altheim/Braunau (B148) < In Altheim weiter Richtung Braunau (B148) < Von Braunau auf der B156 Richtung Salzburg bis Gundertshausen < Kreisverkehr Gundertshausen Richtung Eggelsberg < Kurz vor Ortsende zwischen Einsatzzentrum und Unimarkt rechts einbiegen Von Flughafen München/Burghausen nach Eggelsberg < Vom Flughafen Richtung Erding < Abfahrt Erding-Nord nehmen < nach Dorfen im Kreisverkehr links Richtung Schwindegg < weiter auf A94 Richtung Passau < Abfahrt Burghausen nehmen - Richtung Ach < Von Ach Richtung Hochburg und anschließend weiter bis Gundertshausen < Kreisverkehr Gundertshausen Richtung Eggelsberg < Kurz vor Ortsende zwischen Einsatzzentrum und Unimarkt rechts einbiegen Von Salzburg nach Eggelsberg < Autobahnausfahrt Salzburg Nord auf der B156 Richtung Bergheim bzw. -

SALZBURG- Austria GERMANY

320000 330000 340000 350000 360000 370000 380000 12°40'0"E 12°50'0"E 13°0'0"E 13°10'0"E 13°20'0"E 13°30'0"E Oichten Hilprechtsham Burgkirchen Schweiber EU TARANIS 2013 Activation ID: EMSN-005 Trostberg Kirchberg bei Mattighofen Kolming Thalhausen Eglsee Unterweiß au Product N.: 01 Salzburg, v1 Gumperding Aug Zipf Engertsham Abtenham Trimmelkam Schönberg Wendling Oberweißau Riedersbach Rudersberg Teichstätt Höcken SALZBURG- Austria 0 Dorfbeuern Bergham 0 0 Weilham Pietling Bergham 0 0 Michaelbeuern Scherschham Schneegattern 0 0 Hinterbuch 0 Bach Friedburg Mittererb Fornach 2 Breitenlohe 2 EU TARANIS 2013 N Krenwald " 3 Palting Untererb 3 0 5 Törring Ainhausen 5 ' Lindach Altenmarkt an der Alz Vorau Sankt Ulrich Pfaffing 0 Wildshut ° Sankt Pantaleon Reith REFERENCE Map - Overview 8 Palling Intenham Holz Kühbichl 4 Perw ang am Grabensee Fridolfing Lochen am See Lengau Forstern Production date: 25/06/2013 Lauterbach Stullerding Czech Republic Tengling Au Feldbach Ameisberg Bergham Berndorf bei Salzburg Utzweih Plain N Fasanenjäger Sankt Georgen bei Salzburg " Burg Vöcklamarkt 0 Anning Berndorf bei Salzburg ' Slovakia Lamprechtshausen 0 Germ any Reitsberg Pinswag Igelsberg Pöndorf ° Stein an der Traun Stein Schwöll 8 Offling Kirchham 4 Bürmoos Maierhof Tannberg Brunn Untergeisenfelden Eisping Austr ia Irsing Katzwalchen Untermühlham Hungary St. Georgen Weisbrunn Frankenmarkt Mollstätten Untereching Holzleiten Reitsham Schwaigern Haßmoning Oberwalchen Straßwalchen Steinbach Switzerland Obereching Hainbach Groß enegg Traunreut Altsberg Eck Slovenia -

MASI-Termine Bezirk Braunau 2021 (Pdf)

MASI-Termine 2021 KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort KW Tag Datum Standort 1 MO 28. Dez Pischelsdorf a. E. 5 MO 25. Jan Pischelsdorf a. 9 MO 22. Feb Pischelsdorf a. 13 MO 22. Mrz Pischelsdorf a. 17 MO 19. Apr Pischelsdorf a. 21 MO 17. Mai Pischelsdorf a. E. 25 MO 14. Jun Pischelsdorf a. E. 1 DI 29. Dez St. Johann 5 DI 26. Jan Handenberg 9 DI 23. Feb Maria Schmolln 13 DI 23. Mrz St. Johann 17 DI 20. Apr Handenberg 21 DI 18. Mai Maria Schmolln 25 DI 15. Jun St. Johann 1 MI 30. Dez Franking 5 MI 27. Jan Auerbach 9 MI 24. Feb Franking 13 MI 24. Mrz Auerbach 17 MI 21. Apr Franking 21 MI 19. Mai Auerbach 25 MI 16. Jun Franking 1 DO 31. Dez FEIERTAG 5 DO 28. Jan Neukirchen a. E. 9 DO 25. Feb Neukirchen a. E. 13 DO 25. Mrz Neukirchen a. E. 17 DO 22. Apr Neukirchen a. E. 21 DO 20. Mai Neukirchen a. E. 25 DO 17. Jun Neukirchen a. E. 1 FR 01. Jan FEIERTAG 5 FR 29. Jan Lochen 9 FR 26. Feb Mauerkirchen 13 FR 26. Mrz Lochen 17 FR 23. Apr Mauerkirchen 21 FR 21. Mai Lochen 25 FR 18. Jun Mauerkirchen 2 MO 04. Jan Kirchberg b. M. 6 MO 01. Feb Kirchberg b. M. 10 MO 01. Mrz Kirchberg b. M. 14 MO 29. Mrz Kirchberg b. -

Feiertage Pixelio by M

FOLGE 319 DEZEMBER 2016 Erholsame Feiertage Pixelio by M. Großmann by Pixelio PREGnant Dienstnehmer- Alle Pensionen Erhöhung der „Verschwunden“ Ehrung 2016 auf einen Blick Darlehenssumme Seite 3 Seite 4 – 11 Seite 14 – 15 Seite 26 verlässlich, kompetentwww.landarbeiterkammer.at/ooe – deine Landarbeiterkammer 1 Inkassokosten in vielen Fällen rechtswidrig Mag.a Ulrike Weiß, MBA Ein Nachweis über den bringung der Forderung mit einer Ratenzahlungs- tatsächlich entstandenen nichts beitragen, ist dem- vereinbarung schnell zur Schaden an die Schuldner nach jedenfalls nicht ge- Hand. Damit verbunden wird nicht erbracht. deckt. Ist es überhaupt ab- anerkennt der Schuldner sehbar, dass der Schuldner aber auch die bisher ver- Inkassokosten müssen nicht zahlen kann – z. B. rechneten Inkassokosten. notwendig, zweckmäßig weil er das dem Gläubiger Ein solches Anerkenntnis und angemessen sein mitteilt und ein Ratenan- ist aber nur gültig, wenn In der Praxis werden dem suchen stellt – ist die Be- die Inkassokosten geson- Schuldner die in der Inkas- treibung durch ein Inkas- dert angegeben und nach sogebühren-Verordnung sobüro überhaupt nicht Inkassoschritten aufge- vorgesehenen Schuldner- zweckmäßig und es dürfen schlüsselt werden. In der gebühren in voller Höhe für solche Maßnahmen Regel ist auch das Verbrau- verrechnet. Der Gesetz- Mag.a Ulrike Weiß, MBA auch keine Kosten verrech- cherkreditgesetz auf Raten- Konsumenteninformation geber aber gibt hier nur net werden. zahlungsvereinbarungen Arbeiterkammer OÖ Höchstsätze vor, und die Die Inkassokosten müssen anwendbar. In diesem ersatzfähigen Inkassokos- außerdem in einem ange- Fall hat der Schuldner ein ten sind jeweils nach den Rücktrittsrecht und das In- Zahlreiche Beschwerden messenen Verhältnis zur besonderen Umständen kassobüro muss über den bei den Konsumenten- betriebenen Forderung ste- im Einzelfall zu bemessen effektiven Jahreszinssatz schützern der Arbeiter- hen. -

Naturraumkartierung Oberösterreich

Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Gemeinde Hochburg-Ach natur raum Naturraumkartierung Oberösterreich Endbericht Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Gemeinde Hochburg-Ach Endbericht Kirchdorf an der Krems, 2008 Landschaftserhebung Hochburg-Ach Projektleitung Naturraumkartierung Oberösterreich: Mag. Günter Dorninger Projektbetreuung Landschaftserhebungen: Mag. Günter Dorninger EDV/GIS-Betreuung Mag. Günter Dorninger Auftragnehmer: DI Andrea Lichtenecker Zeillergasse 1/435 1160 Wien Bearbeiter: DI Andrea Lichtenecker im Auftrag des Landes Oberösterreich, Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung OÖ Fotos der Titelseite: Foto links: Schilfbestand am Talboden der Salzach Foto rechts: Hochburg Fotonachweis: Alle Fotos: DI Andrea Lichtenecker Redaktion: AG Naturraumkartierung Impressum: Medieninhaber: Land Oberösterreich Herausgeber: Amt der O ö. Landesregierung Naturschutzabteilung – Naturraumkartierung Oberösterreich 4560 Kirchdorf an der Krems Tel.: +43 7582 685 533 Fax: +43 7582 685 399 E-Mail: [email protected] Graphische Gestaltung: Mag. Günter Dorninger Herstellung: Eigenvervielfältigung Kirchdorf a. d. Krems, Oktober 2008 © Alle Rechte, insbesondere das Recht der Vervielfältigung, Verbreitung oder Verwertung bleiben dem Land Oberösterreich vorbehalten natur raum 1 1 Naturraumkartierung Oberösterreich Landschaftserhebung Hochburg-Ach Inhaltsverzeichnis 1 VORBEMERKUNGEN 4 1.1 Allgemeines 4 1.2 Beschreibung des Bearbeitungsgebietes 5 1.2.1 Lage 5 1.2.2 Bevölkerung, Siedlung, Wirtschaft und