L'oratorio Aquilano Nel Secondo Seicento

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Una Rete Di Protezione Intorno a Caravaggio E a Carlo Gesualdo Rei Di Omicidio E La Storica Chiesa Di San Carlo Borromeo Ad Avellino

Sinestesieonline PERIODICO QUADRIMESTRALE DI STUDI SULLA LETTERATURA E LE ARTI SUPPLEMENTO DELLA RIVISTA «SINESTESIE» ISSN 2280-6849 UNA RETE DI PROTEZIONE INTORNO A CARAVAGGIO E A CARLO GESUALDO REI DI OMICIDIO E LA STORICA CHIESA DI SAN CARLO BORROMEO AD AVELLINO Riccardo Sica Abstract Il saggio ricostruisce, su basi il più possibile documentarie, una probabile rete di protezione creatasi nel 1607 intorno a Caravaggio a Napoli e a Carlo Gesualdo sotto la regia occulta del cardinale Federico Borromeo (nei rapporti intercorsi specialmente tra il Cardinale Ferdinando Gonzaga, l’arcivescovo Luigi De Franchis, il cardinale Francesco Maria Del Monte e Costanza Colonna) e ricerca gli effetti di ripercussione di tale rete nella suggestiva e complessa storia della Chiesa di San Carlo Borromeo ad Avellino, quasi un simbolo della cultura borromaica e della Controriforma sancarliana ad Avellino ed in Irpinia dal XVII al XIX secolo. Tale storia, specialmente relativamente alla edificazione e alla distruzione della chiesa, per tanti versi parallela e talora simile a quella di ben più note chiese dedicate a San Carlo in Italia (a Milano e a Cave principalmente), coinvolge famiglie, non solo locali, potenti come i Colonna (in particolar modo la Principessa donna Antonia Spinola, moglie del Principe Caracciolo di Avellino), i Borromeo, i Gesualdo, gli Altavilla di Acquaviva d’Aragona, i Caracciolo, ed artisti della cerchia borromaica del Seicento come i Nuvolone, Figino, G.C. Procaccini, sfiorando lo stesso Caravaggio. Parole chiave Contatti Caravaggio, Flagellazione, rete di protezione, [email protected] Ferdinando Gonzaga, Luigi De Franchis, Francesco Maria Del Monte, Costanza Colonna, Chiesa di San Carlo Borromeo, Ospedale dei Fatebenefratelli, Carlo Gesualdo, Controriforma, molinismo, Colonna, Borromeo, Caracciolo, Principessa Antonia Spinola Colonna, pittori, Nuvolone, G.C. -

Aiello Calabro (CS) Italy

Dr. Francesco Gallo OUTSTANDING FAMILIES of Aiello Calabro (CS) Italy from the XVI to the XX centuries EMIGRATION to USA and Canada from 1880 to 1930 Padua, Italy August 2014 1 Photo on front cover: Graphic drawing of Aiello of the XVII century by Pietro Angius 2014, an readaptation of Giovan Battista Pacichelli's drawing of 1693 (see page 6) Photo on page 1: Oil painting of Aiello Calabro by Rosario Bernardo (1993) Photo on back cover: George Benjamin Luks, In the Steerage, 1900 Oil on canvas 77.8 x 48.9 cm North Carolina Museum of Art, Raleigh. Purchased with funds from the Elizabeth Gibson Taylor and Walter Frank Taylor Fund and the North Carolina State Art Society (Robert F. Phifer Bequest), 98.12 2 With deep felt gratitude and humility I dedicate this publication to Prof. Rocco Liberti a pioneer in studying Aiello's local history and author of the books: "Ajello Calabro: note storiche " published in 1969 and "Storia dello Stato di Aiello in Calabria " published in 1978 The author is Francesco Gallo, a Medical Doctor, a Psychiatrist, a Professor at the University of Maryland (European Division) and a local history researcher. He is a member of various historical societies: Historical Association of Calabria, Academy of Cosenza and Historic Salida Inc. 3 Coat of arms of some Aiellese noble families (from the book by Cesare Orlandi (1734-1779): "Delle città d'Italia e sue isole adjacenti compendiose notizie", Printer "Augusta" in Perugia, 1770) 4 SUMMARY of the book Introduction 7 Presentation 9 Brief History of the town of Aiello Calabro -

Inventario (1

INVENTARIO (1 - 200) 1 Scatola contenente tre fascicoli. V. segn. 1 ELETTRICE PALATINA ANNA MARIA LUISA DE’ MEDICI 1 Lettere di auguri natalizi all’elettrice palatina Anna Maria Luisa de’ Medici di: Filippo Acciaiuoli, cc.2-4; Faustina Acciaiuoli Bolognetti, cc.5-7; Isabella Acquaviva Strozzi, cc.8-10; cardinale Alessandro Albani, cc.11-13; Fi- lippo Aldrovandi Marescotti, cc.14-16; Maria Vittoria Altoviti Cor- sini, cc.17-19; Achille Angelelli, cc.20-23; Roberto Angelelli, cc.24- 26; Dorothea Angelelli Metternich, cc.27-29; Lucrezia Ansaldi Le- gnani, cc.30-32; Giovanni dell’Aquila, cc.33-35; duchessa Douariere d’Arenberg, con responsiva, cc.36-40; governatore di Grosseto Cosimo Bagnesi, cc.41-43; Andrea Barbazzi, cc.44-46; segretario della Sacra Consulta Girolamo de’ Bardi, cc.47-49; cardinale [Lodovico] Belluga, cc.50-52; Lucrezia Bentivoglio Dardinelli, cc.53-55; Maria Bergonzi Ra- nuzzi, cc.56-58; cardinale Vincenzo Bichi, cc.59-61; «re delle Due Si- Nell’inventario, il numero del pezzo è posto al centro in neretto. Alla riga successiva, in cor- cilie» Carlo VII, con responsiva, cc.62-66; vescovo di Borgo Sansepol- sivo, sono riportate la descrizione estrinseca del volume, registro o busta con il numero com- cro [Raimondo Pecchioli], cc.67-69; Camilla Borgogelli Feretti, cc.70- plessivo dei fascicoli interni e le vecchie segnature. Quando il nesso contenutistico fra i do- 72; Cosimo Bourbon del Monte, cc.73-75; baronessa de Bourscheidt, cumenti lo rendeva possibile si è dato un titolo generale - in maiuscoletto - a tutto il pezzo, con responsiva, cc.76-79; vescovo di Cagli [Gerolamo Maria Allegri], o si è trascritto, tra virgolette in maiuscoletto, il titolo originale. -

•Œintimacy With

Please HONOR the copyright of these documents by not retransmitting or making any additional copies in any form (Except for private personal use). We appreciate your respectful cooperation. ___________________________ Theological Research Exchange Network (TREN) P.O. Box 30183 Portland, Oregon 97294 USA Website: www.tren.com E-mail: [email protected] Phone# 1-800-334-8736 ___________________________ Ministry Focus Paper Approval Sheet This ministry focus paper entitled “INTIMACY WITH GOD: PRACTICING THE PRESENCE OF GOD”: A MASTER’S LEVEL COURSE Written by Patricia H. West and submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Ministry has been accepted by the Faculty of Fuller Theological Seminary upon the recommendation of the undersigned readers: _____________________________________ Tom Schwanda _____________________________________ Kurt Fredrickson Date Received: August 30, 2012 “INTIMACY WITH GOD: PRACTICING THE PRESENCE OF GOD”: A MASTER’S LEVEL COURSE A MINISTRY FOCUS PAPER SUBMITTED TO THE FACULTY OF THE SCHOOL OF THEOLOGY FULLER THEOLOGICAL SEMINARY IN PARTIAL FULFILLMENT OF THE REQUIREMENT FOR THE DEGREE DOCTOR OF MINISTRY BY PATRICIA H. WEST AUGUST 2012 ABSTRACT “Intimacy with God: Practicing the Presence of God”: A Master’s Level Course Patricia H. West Doctor of Ministry School of Theology, Fuller Theological Seminary 2012 The purpose of this study is to establish and address the need for a graduate course, “Intimacy with God: Practicing the Presence of God,” among seminary students that includes experiential learning in regards to growing a deeper relationship with God. This project argues that scriptural knowledge alone cannot fulfill students’ needs for the intimacy they seek with God. -

Scheda Di Angela Groppi Su Lucrezia Barberini D'este

Notizie dalle sale di studio Scheda di Angela Groppi su Lucrezia Barberini d’Este Nome: Angela Groppi Nazionalità: italiana Domicilio/ Università: Sapienza - Università di Roma e.mail: [email protected] Titolo accademico: professore associato (storia moderna) Progetto: pubblicazione Titolo: Lucrezia Barberini d’Este. Una donna malinconica del Seicento La ricerca relativa a Lucrezia Barberini d’Este (1632-1699) è parte di uno studio più ampio volto a indagare le strategie di riscatto messe in opera dai Barberini dopo la fuga in Francia (1645-1646) a seguito della persecuzione attuata nei loro confronti da Innocenzo X. Strategie in cui la rete dei parenti, degli amici, dei «fedeli servitori», che agirono per loro conto oltralpe e in Italia fu fondamentale per rientrare nel favore della monarchia francese e di Mazzarino, così come per riconciliarsi con il pontefice, negoziare il rientro in Italia e riconquistare la reputazione perduta. I reticoli sociali «micropolitici» - sostanziati dai rapporti di clientela, di parentela, di amicizia, di patronage... - sono ormai da anni al centro dell’interesse della storiografia internazionale volta a indagare le tecniche di governo e di potere nell’ambito delle monarchie europee di età moderna. In questo contesto la centralità delle alleanze matrimoniali nelle strategie di ascesa e di consolidamento dei gruppi familiari ha assunto nuovo risalto; inoltre, grazie anche agli apporti della storiografia di genere, è stato possibile evidenziare il ruolo centrale delle donne negli affari di famiglia. Entrando a far parte di un nuovo gruppo familiare esse erano infatti il tramite di strategie e di aggregazioni parentali utili ad accrescere onore e prestigio del casato; così come a stabilire connessioni ramificate in grado di ampliare l’area delle protezioni e delle alleanze. -

Music Migration in the Early Modern Age

Music Migration in the Early Modern Age Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence Advisory Board Barbara Przybyszewska-Jarmińska, Alina Żórawska-Witkowska Published within the Project HERA (Humanities in the European Research Area) – JRP (Joint Research Programme) Music Migrations in the Early Modern Age: The Meeting of the European East, West, and South (MusMig) Music Migration in the Early Modern Age Centres and Peripheries – People, Works, Styles, Paths of Dissemination and Influence Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska, Eds. Warsaw 2016 Liber Pro Arte English Language Editor Shane McMahon Cover and Layout Design Wojciech Markiewicz Typesetting Katarzyna Płońska Studio Perfectsoft ISBN 978-83-65631-06-0 Copyright by Liber Pro Arte Editor Liber Pro Arte ul. Długa 26/28 00-950 Warsaw CONTENTS Jolanta Guzy-Pasiak, Aneta Markuszewska Preface 7 Reinhard Strohm The Wanderings of Music through Space and Time 17 Alina Żórawska-Witkowska Eighteenth-Century Warsaw: Periphery, Keystone, (and) Centre of European Musical Culture 33 Harry White ‘Attending His Majesty’s State in Ireland’: English, German and Italian Musicians in Dublin, 1700–1762 53 Berthold Over Düsseldorf – Zweibrücken – Munich. Musicians’ Migrations in the Wittelsbach Dynasty 65 Gesa zur Nieden Music and the Establishment of French Huguenots in Northern Germany during the Eighteenth Century 87 Szymon Paczkowski Christoph August von Wackerbarth (1662–1734) and His ‘Cammer-Musique’ 109 Vjera Katalinić Giovanni Giornovichi / Ivan Jarnović in Stockholm: A Centre or a Periphery? 127 Katarina Trček Marušič Seventeenth- and Eighteenth-Century Migration Flows in the Territory of Today’s Slovenia 139 Maja Milošević From the Periphery to the Centre and Back: The Case of Giuseppe Raffaelli (1767–1843) from Hvar 151 Barbara Przybyszewska-Jarmińska Music Repertory in the Seventeenth-Century Commonwealth of Poland and Lithuania. -

The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna Maria Van Schurman and Madame Jeanne Guyon Franciscanum

Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu ISSN: 0120-1468 [email protected] Universidad de San Buenaventura Colombia Lee, Bo Karen Sacrifice and Desire: The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna Maria van Schurman and Madame Jeanne Guyon Franciscanum. Revista de las ciencias del espíritu, vol. LI, núm. 151, enero-junio, 2009, pp. 207-239 Universidad de San Buenaventura Bogotá, Colombia Available in: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=343529805009 How to cite Complete issue Scientific Information System More information about this article Network of Scientific Journals from Latin America, the Caribbean, Spain and Portugal Journal's homepage in redalyc.org Non-profit academic project, developed under the open access initiative 207 Sacrifice and Desire: The Rhetoric of Self-Denial in the Mystical Theologies of Anna Maria van Schurman and Madame Jeanne Guyon Bo Karen Lee* Resumen Anna Maria van Schurman (1607-1678), calvinista holandesa, y Madame Jeanne Guyon (1648-1717), católica francesa, desafiaron la organización religiosa en la Europa del siglo XVII y transgredieron las fronteras institucionales en medio del conflicto religioso. ¿Qué tenían en común estas dos mujeres, a pesar de la controversia teoló- gica entre católicos y calvinistas? Tanto van Schurman como Madame Guyon argumentaban que “el fin último de la humanidad” es “gozar a Dios”, y su preocupación principal era cómo lograr la unión con el objeto de deseo y disfrutar ese summum bonum. Asimismo, las dos consideraban que la unión con Dios es posible, en esta vida, negán- dose a sí mismo/a o autodestrucción y las dos encontraban placer en esta autonegación, integrando una a teología del sacrificio con una teología del deseo y del placer. -

JOHN HUGO and an AMERICAN CATHOLIC THEOLOGY of NATURE and GRACE Dissertation Submitted to the College of Arts and Sciences of Th

JOHN HUGO AND AN AMERICAN CATHOLIC THEOLOGY OF NATURE AND GRACE Dissertation Submitted to The College of Arts and Sciences of the UNIVERSITY OF DAYTON In Partial Fulfillment of the Requirements for The Degree Doctor of Philosophy in Theology By Benjamin T. Peters UNIVERSITY OF DAYTON Dayton, Ohio May, 2011 JOHN HUGO AND AN AMERICAN CATHOLIC THEOLOGY OF NATURE AND GRACE Name: Peters, Benjamin Approved by: ________________________________________________________________ William Portier, Ph.D. Faculty Advisor _______________________________________________________________ Dennis Doyle, Ph.D. Faculty Reader ______________________________________________________________ Kelly Johnson, Ph.D. Faculty Reader _____________________________________________________________ Sandra Yocum, Ph.D. Faculty Reader _____________________________________________________________ Michael Baxter, Ph.D. Outside Faculty Reader _____________________________________________________________ Sandra Yocum, Ph.D. Chairperson ii © Copyright by Benjamin Tyler Peters All right reserved 2011 iii ABSTRACT JOHN HUGO AND AN AMERICAN CATHOLIC THEOLOGY OF NATURE AND GRACE Name: Peters, Benjamin Tyler University of Dayton Advisor: Dr. William L. Portier This dissertation examines the theological work of John Hugo by looking at its roots within the history of Ignatian spirituality, as well as within various nature-grace debates in Christian history. It also attempts to situate Hugo within the historical context of early twentieth-century Catholicism and America, particularly the period surrounding the Second World War. John Hugo (1911-1985) was a priest from Pittsburgh who is perhaps best known as Dorothy Day‟s spiritual director and leader of “the retreat” she memorialized in The Long Loneliness. Throughout much of American Catholic scholarship, Hugo‟s theology has been depicted as rigorist and even labeled as Jansenist, yet it was embraced by and had a great influence upon Day and many others. -

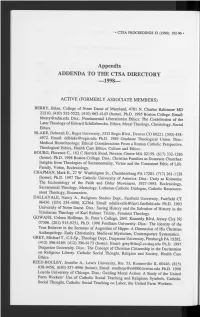

Appendix ADDENDA to the CTSA DIRECTORY —1998—

• CTSA PROCEEDINGS 53 (1998): 192-96 • Appendix ADDENDA TO THE CTSA DIRECTORY —1998— ACTIVE (FORMERLY ASSOCIATE MEMBERS) BERRY, Brian, College of Notre Dame of Maryland, 4701 N. Charles Baltimore MD 21210. (410) 532-5522; (410) 663-4143 (home). Ph.D. 1995 Boston College. Email: [email protected] Diss.: Fundamental Liberationist Ethics: The Contribution of the Later Theology of Edward Schillebeeckx. Ethics, Moral Theology, Christology, Social Ethics. BLAKE, Deborah D., Regis University, 3333 Regis Blvd., Denver CO 80221. (303) 458- 4972. Email: [email protected] Ph.D. 1989 Graduate Theological Union. Diss.: Medical Biotechnology: Ethical Considerations From a Roman Catholic Perspective. Theological Ethics, Health Care Ethics, Culture and Ethics. BOURG, Florence C., 162 C Herrick Road, Newton Centre MA 02159. (617) 332-1286 (home). Ph.D. 1998 Boston College. Diss.: Christian Families as Domestic Churches: Insights from Theologies of Sacramentality, Virtue and the Consistent Ethic of Life. Family, Virtue, Ecclesiology. CHAPMAN, Mark E., 27 W. Washington St., Chambersburg PA 17201. (717) 261-1128 (home); Ph.D. 1997 The Catholic University of America. Diss.: Unity as Koinonia: The Ecclesiology of the Faith and Order Movement, 1927-1993. Ecclesiology, Sacramental Theology, Mariology, Lutheran-Catholic Dialogue, Catholic Ressource- ment Theology, Ecumenism. DALLAVALE, Nancy A., Religious Studies Dept., Fairfield University, Fairfield CT 06430. (203) 254-4000, X2364; Email: [email protected] Ph.D. 1993 University of Notre Dame. Diss.: Saving History and the Salvation of History in the Trinitarian Theology of Karl Rahner. Trinity, Feminist Theology. GOWANS, Coleen Hoffman, St. Peter's College, 2641 Kennedy Blvd, Jersey City NJ 07306. (201) 915-9231, Ph.D. -

1994-Parte-1-Pp.-1-185.Pdf

r o -trl :::o o ~ :> z Curatori MANLIO BARBERITO STELVIO CoGGIATTI CARLO PIETRANGELI RENATO LEFEVRE ANTONIO MAR TINI ETTORE PARATORE GAETANA ScANO FRANCESCO PICCOLO Coordinamento e impaginazione FRANCO PEDANESI MMDCCXLVII © EDITRICE ROMA AMOR 1980 ROMA - VIA FILIPPO CORRIDONI, 7 AB VRBE CONDITA L Integrazioni e reminiscenze familiari Quasi quarant'anni fa, nel 1954, il notissimo e valentissimo Romanista Pietro Romano (in realtà Fornari) pubblicò sulla Strenna dei Romanisti (pp. 45-47, più una bella foto detratta da un bell'acquarello di Giulio Brunacci) un articoletto sulla mia famiglia. Molto più di quanto questa meritasse (in realtà, è una di quelle stirpi che, in una città come Roma, si contano a migliaia), sia ben chiaro; tuttavia esso conteneva alcune ine sattezze che ormai è bene correggere. Inoltre alcune altre cose sono nel frattempo venute fuori; senza contare che, con l'aiuto di Dio, intanto noi abbiamo continuato a vivere (e, ahimé, an che a morire). Mi sembra perciò che un aggiornamento del vec chio scrittarello menzionato in principio sia opportuno. Per cominciare una precisazione: vicino a Roma e a Tivoli è sempre esistito, fin dall'antichità, un Castrum Apollonii (è l'at tuale Castel Madama). Sembra che noi si sia derivati proprio da questo vetusto centro; e che si sia poi pervenuti nelle Mar che e infine, nel Seicento, di nuovo a Roma, probabilmente gra zie all'Ospedale di S. Spirito, la tipica istituzione che, in origi ne francese, divenne compiutamente romana grazie all'opera del grande pontefice quattrocentesco Sisto IV della Rovere. Per dirne una (mi riferisco al breve saggio del Fornari) in Roma non risulta che gli Apollonj - ora Apollonj Ghetti - sia no mai stati implicati nell'esercizio di farmacie; piuttosto, an che nel Piceno, furono coinvolti in investimenti feudali, di cui si trovano tracce ancora nel secolo XVI et ultra. -

The Theater of Piety: Sacred Operas for the Barberini Family In

The Theater of Piety: Sacred Operas for the Barberini Family (Rome, 1632-1643) Virginia Christy Lamothe A dissertation submitted to the faculty of the University of North Carolina at Chapel Hill in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in the Department of Music. Chapel Hill 2009 Approved by: Tim Carter, chair Annegret Fauser Anne MacNeil John Nádas Jocelyn Neal © 2009 Virginia Christy Lamothe ALL RIGHTS RESERVED ii Abstract Virginia Christy Lamothe: “The Theater of Piety: Sacred Operas for the Barberini Family (Rome, 1632-1643)” (Under the direction of Tim Carter) In a time of religious war, plague, and reformation, Pope Urban VIII and his cardinal- nephews Antonio and Francesco Barberini sought to establish the authority of the Catholic Church by inspiring audiences of Rome with visions of the heroic deeds of saints. One way in which they did this was by commissioning operas based on the lives of saints from the poet Giulio Rospigliosi (later Pope Clement IX), and papal musicians Stefano Landi and Virgilio Mazzocchi. Aside from the merit of providing an in-depth look at four of these little-known works, Sant’Alessio (1632, 1634), Santi Didimo e Teodora (1635), San Bonifatio (1638), and Sant’Eustachio (1643), this dissertation also discusses how these operas reveal changing ideas of faith, civic pride, death and salvation, education, and the role of women during the first half of the seventeenth century. The analysis of the music and the drama stems from studies of the surviving manuscript scores, libretti, payment records and letters about the first performances. -

Panegírico a Taddeo Barberini (1631)

BIBLIOTECA DIGITAL – PROYECTO ARELPH LAS ARTES DEL ELOGIO: POESÍA, RETÓRICA E HISTORIA EN LOS PANEGÍRICOS HISPANOS GABRIEL DE CORRAL Panegírico a Taddeo Barberini (1631) Edición de Jesús Ponce Cárdenas PANEGIRICOS.COM 2017 GABRIEL DE CORRAL – Panegírico a Taddeo Barberini – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM ÍNDICE 3 APES URBANAE: INTRODUCCIÓN A UN PANEGÍRICO ROMANO 35 PANEGÍRICO A TADDEO BARBERINI 39 APÉNDICE: LOS SONETOS DE GABRIEL DE CORRAL EN ELOGIO DE LA CASA BARBERINI - 2 - GABRIEL DE CORRAL – Panegírico a Taddeo Barberini – PROYECTO ARELPH – PANEGIRICOS.COM APES URBANAE: INTRODUCCIÓN A UN PANEGÍRICO ROMANO La obra de Gabriel del Corral (Valladolid, 1588-Toro, 1646) abarca una rica variedad de géneros y formas, que van desde la novela cortesana hasta la poesía jocosa de academia, pasando por la escritura encomiástica, el teatro palaciego o las relaciones de sucesos. Pese al manifiesto interés que presentan los textos de este poeta barroco, la crítica no se ha detenido en trazar debidamente su perfil biográfico y literario. Con la intención de paliar esa llamativa laguna en los estudios áureos, abordamos el estudio y edición del panegírico en octavas reales que el autor castellano compuso y editó en Roma en 1631. La dilucidación de dicho texto laudatorio hace necesaria una indagación previa en torno a varios elementos significativos en la trayectoria vital y literaria de un ingenio aún mal conocido1. Por ese motivo, el estudio preliminar se articulará en cuatro partes netamente diferenciadas. En primer lugar se abordará el examen de diversas claves biográficas, a la luz de nuevos datos documentales. Seguidamente se estudiará la valoración que se hace de este autor en dos famosos compendios eruditos entre 1630 y 1633, coincidiendo con su estancia en Roma.