Slavery and Forced Labour

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

A Short History of the First Liberian Republic

Joseph Saye Guannu A Short History of the First Liberian Republic Third edition Star*Books Contents Preface viii About the author x The new state and its government Introduction The Declaration of Independence and Constitution Causes leading to the Declaration of Independence The Constitutional Convention The Constitution The kind of state and system of government 4 The kind of state Organization of government System of government The l1ag and seal of Liberia The exclusion and inclusion of ethnic Liberians The rulers and their administrations 10 Joseph Jenkins Roberts Stephen Allen Benson Daniel Bashiel Warner James Spriggs Payne Edward James Roye James Skirving Smith Anthony William Gardner Alfred Francis Russell Hilary Richard Wright Johnson JosephJames Cheeseman William David Coleman Garretson Wilmot Gibson Arthur Barclay Daniel Edward Howard Charles Dunbar Burgess King Edwin James Barclay William Vacanarat Shadrach Tubman William Richard Tolbert PresidentiaI succession in Liberian history 36 BeforeRoye After Roye iii A Short HIstory 01 the First lIberlJn Republlc The expansion of presidential powers 36 The socio-political factors The economic factors Abrief history of party politics 31 Before the True Whig Party The True Whig Party Interior policy of the True Whig Party Major oppositions to the True Whig Party The Election of 1927 The Election of 1951 The Election of 1955 The plot that failed Questions Activities 2 Territorial expansion of, and encroachment on, Liberia 4~ Introduction 41 Two major reasons for expansion 4' Economic -

Seasons in Hell: Charles S. Johnson and the 1930 Liberian Labor Crisis Phillip James Johnson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College

Louisiana State University LSU Digital Commons LSU Doctoral Dissertations Graduate School 2004 Seasons in hell: Charles S. Johnson and the 1930 Liberian Labor Crisis Phillip James Johnson Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College Follow this and additional works at: https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations Part of the History Commons Recommended Citation Johnson, Phillip James, "Seasons in hell: Charles S. Johnson and the 1930 Liberian Labor Crisis" (2004). LSU Doctoral Dissertations. 3905. https://digitalcommons.lsu.edu/gradschool_dissertations/3905 This Dissertation is brought to you for free and open access by the Graduate School at LSU Digital Commons. It has been accepted for inclusion in LSU Doctoral Dissertations by an authorized graduate school editor of LSU Digital Commons. For more information, please [email protected]. SEASONS IN HELL: CHARLES S. JOHNSON AND THE 1930 LIBERIAN LABOR CRISIS A Dissertation Submitted to the Graduate Faculty of the Louisiana State University and Agricultural and Mechanical College in partial fulfillment of the requirements for the degree of Doctor of Philosophy in The Department of History by Phillip James Johnson B. A., University of New Orleans, 1993 M. A., University of New Orleans, 1995 May 2004 ACKNOWLEDGEMENTS My first debt of gratitude goes to my wife, Ava Daniel-Johnson, who gave me encouragement through the most difficult of times. The same can be said of my mother, Donna M. Johnson, whose support and understanding over the years no amount of thanks could compensate. The patience, wisdom, and good humor of David H. Culbert, my dissertation adviser, helped enormously during the completion of this project; any student would be wise to follow his example of professionalism. -

LIBERIA. -A Republic Founded by Black Men, Reared by Black Men, Maintained by Black Men, and Which Holds out to Our Hope the Brightest Prospects.—H Enry C L a Y

LIBERIA. -A republic founded by black men, reared by black men, maintained by black men, and which holds out to our hope the brightest prospects.—H enry C l a y . ./ BULLETIN No. 33. NOVEMBER, 19' ISSUED BY THE AMERICAN COLONIZATION ... ~ * *.^ Ui?un/ri5 c o x t k n t s . V £ REV. DR. ALEXANDER PRIESTLY CAMPHOR..............................Frontispiece PRESIDENT ARTHUR BARCLAY'S MESSAGE................. I LIBERIAN ENVOYS RECEIVED AT THE EXECUTIVE MANSION.... 14 THE LIBERIAN COMMISSION.............................................................................. 18 REMARKS OP H. R. p . THE PRINCE OF WALES.....................T 22 REMARKS OF THE RIGHT HON. THE EARL.OF CREWE, K. G 24 OUR LIBERIAN ENVOYS MEET PRESIDENT ROOSEVELT.................. 28 ,EX-PRESIDENT WILLIAM DAVID COLEMAN DEAD..-....................... f .. 30 ■JBERIA AND THE FOREIGN POWERS................................................. 33 LMPOSIUM OF NEWS FROM AMERICAN NEWSPAPERS ON L^ERIAN ENVOYS............................................... 37 PRESIDENT TO NEGRO—EQUAL OPPORTUNITY FOR WHITE AND BLACK RACES................ 39 THE RETURN-OF LIBERIA’S BIRTHDAY ......... 47 DR. BOOKER T. WASHINGTON WRITES OF RECEPTION IN WASH INGTON AND ELSEWHERE—THE UNITED STATES A FRIEND’ .49 BLIND TO M ........ ....................................... 52 THE THREE NEEDS OF LIBERIA.....................Dr. Edward W. Bi<yden 54 ITEMS ............................ 57 WASHINGTON, D. C. COLONIZATION BUILDING, 460 PENNSYLVANIA AVENUE. THE AMERICAN COLONIZATION SOCIETY. I'UE^IDEXT: 1907 Rev. SAMUEL E. APPLETON,D. D,, Pa. 1 'ICE-PR RSJDEN TS : k 1876 Rev. Bishop H. M. Turner, D. D., 6a., 1896 Rev. Bishop J. A. Handy, D. J)., Fla. ■ 1881 Rev. Bishop H. W. g ir re n , D. D., Col. 1896 Mr. George A. Pope, Md. W 881 Prof. Edw. W.BJyden, LL.D., Liberia. 1896 Rev. -

Liberian Studies Journal

VOLUME XXI 1996 Number 1 LIBERIAN STUDIES JOURNAL 1 IO°W 8°W LIBERIA 8 °N- -8 °N MONSERRADO MA R GIB! 6 °N- -6 °N RIVER MARYLAND Geography Department 10 8 °W 1 University of Pittsburgh at Johnstown 1 Published by THE LIBERIAN STUDIES ASSOCIATION, INC PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor LIBERIAN STUDIES JOURNAL Editorial Policy The Liberian Studies Journal is dedicated to the publication of original research on social, political, economic, scientific, and other issues about Liberia or with implications for Liberia. Opinions of contributors to the Journal do not necessarily reflect the policy of the organizations they represent or the Liberian Studies Association, publishers of the Journal. Manuscript Requirements Manuscripts submitted for publication should not exceed 25 typewritten, double -spaced pages, with margins of one - and-a -half inches. The page limit includes graphs, references, tables and appendices. Authors may, in addition to their manuscripts, submit a computer disk of their work with information about the word processing program used, i.e., WordPerfect, Microsoft Word, etc. Notes and references should be placed at the end of the text with headings (e.g. Notes; References). Notes, if any, should precede the references. The Journal is published in June and December. Deadline for the first issue is February, and for the second, August. Manuscripts should include a title page that provides the title of the text, author's name, address, phone number, and affiliation. All research work will be reviewed by anonymous referees. Manuscripts are accepted in English and French. Manuscripts must conform to the editorial style of the latest edition of A Manual of Style (University of Chicago Press). -

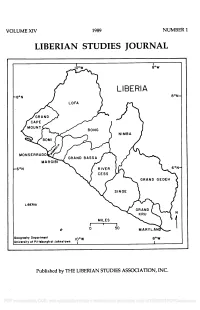

Volume Xiv 1989 Number 1 Liberian Studies Journal -8

VOLUME XIV 1989 NUMBER 1 LIBERIAN STUDIES JOURNAL I 10 °W 8 °W LIBERIA -8 °N 8 °N- MONSERRADO MARGIBI -6°N RIVER 6°N- MILES I I 0 50 MARYLAND Geography Department °W 10 8°W University of Pittsburgh at Johnstown 1 I Published by THE LIBERIAN STUDIES ASSOCIATION, INC. PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor Cover map: compiled by William Kory, cartography work by Jodie Molnar; Geography Department, University of Pittsburgh at Johnstown. PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor VOLUME XIV 1989 NUMBER 1 LIBERIAN STUDIES JOURNAL Editor D. El wood Dunn The University of the South Associate Editor Similih M. Cordor Kennesaw College Book Review Editor Dalvan M. Coger Memphis State University EDITORIAL ADVISORY BOARD Bertha B. Azango Lawrence B. Breitborde University of Liberia Beloit College Christopher Clapham Warren L. d'Azevedo Lancaster University University of Nevada Reno Joseph S. Guannu Thomas E. Hayden Cuttington University College Africa Faith and Justice Network Svend E. Holsoe J. Gus Liebenow University of Delaware Indiana University Corann Okorodudu Glassboro State College Edited at the Department of Political Science, The University of the South PDF compression, OCR, web optimization using a watermarked evaluation copy of CVISION PDFCompressor CONTENTS THE LIBERIAN REFINERY, A LOOK INSIDE A PARTIALLY "OPEN DOOR" ....................................................... 1 by Garland R. Farmer HARVEY S. FIRESTONE'S LIBERIAN INVESTMENT: 1922 -1932 .. 13 by Arthur J. Knoll LIBERIA AND ISRAEL: THE EVOLUTION OF A RELATIONSHIP 34 by Yekutiel Gershoni THE KRU COAST REVOLT OF 1915 -1916 ........................................... 51 by Jo Sullivan EUROPEAN INTERVENTION IN LIBERIA WITH SPECIAL REFERENCE TO THE "CADELL INCIDENT" OF 1908 -1909 . -

Africa and Liberia in World Politics

© COPYRIGHT by Chandra Dunn 2016 ALL RIGHTS RESERVED AFRICA AND LIBERIA IN WORLD POLITICS BY Chandra Dunn ABSTRACT This dissertation analyzes Liberia’s puzzling shift from a reflexive allegiance to the United States (US) to a more autonomous, anti-colonial, and Africanist foreign policy during the early years of the Tolbert administration (1971-1975) with a focus on the role played by public rhetoric in shaping conceptions of the world which engendered the new policy. For the overarching purpose of understanding the Tolbert-era foreign-policy actions, this study traces the use of the discursive resources Africa and Liberia in three foreign policy debates: 1) the Hinterland Policy (1900-05), 2) the creation of the Organization for African Unity (OAU) (1957- 1963), and finally, 3) the Tolbert administration’s autonomous, anti-colonial foreign policy (1971-1975). The specifications of Liberia and Africa in the earlier debates are available for use in subsequent debates and ultimately play a role in the adoption of the more autonomous and anti-colonial foreign policy. Special attention is given to the legitimation process, that is, the regular and repeated way in which justifications are given for pursuing policy actions, in public discourse in the United States, Europe, Africa, and Liberia. The analysis highlights how political opponents’ justificatory arguments and rhetorical deployments drew on publicly available powerful discursive resources and in doing so attempted to define Liberia often in relation to Africa to allow for certain courses of action while prohibiting others. Political actors claimed Liberia’s membership to the purported supranational cultural community of Africa. -

Post-Emancipation Barbadian Emigrants in Pursuit Of

“MORE AUSPICIOUS SHORES”: POST-EMANCIPATION BARBADIAN EMIGRANTS IN PURSUIT OF FREEDOM, CITIZENSHIP, AND NATIONHOOD IN LIBERIA, 1834 – 1912 By Caree A. Banton Dissertation Submitted to the Faculty of the Graduate School of Vanderbilt University in partial fulfillment of the requirements for the degree of DOCTOR OF PHILOSOPHY in HISTORY August, 2013 Nashville, Tennessee Approved: Professor Richard Blackett Professor Jane Landers Professor Moses Ochonu Professor Jemima Pierre To all those who labored for my learning, especially my parents. ii ACKNOWLEDGEMENTS I am indebted to more people than there is space available for adequate acknowledgement. I would like to thank Vanderbilt University, the Albert Gordon Foundation, the Rotary International, and the Andrew Mellon Foundation for all of their support that facilitated the research and work necessary to complete this project. My appreciation also goes to my supervisor, Professor Richard Blackett for the time he spent in directing, guiding, reading, editing my work. At times, it tested his patience, sanity, and will to live. But he persevered. I thank him for his words of caution, advice and for being a role model through his research and scholarship. His generosity and kind spirit has not only shaped my academic pursuits but also my life outside the walls of the academy. I would also like to express my sincere thanks to the members of my dissertation committee: Jane Landers, Moses Ochonu, and Jemima Pierre. They have provided advice and support above and beyond what was required of them. I am truly grateful not only for all their services rendered but also the kind words and warm smiles with which they have always greeted me. -

The Open Door Policy of Liberia

VEROFFENTLICHUNGEN AUS DEM UBERSEE-MUSEUM BREMEN Reihe F Bremer Afrika Archiv Band 17/2 Bremen 1983 Im Selbstverlag des Museums The Open Door Policy of Liberia An Economic History of Modern Liberia R R M. van der Kraaij CONTENTS VOLUME II List of Annexes ii Footnotes 4-61 Introduction 4-61 Chapter 1 . .4-62 Chapter 2 ........ .4-65 Chapter 3 ........ .4-72 Chapter 4- ........ .4-78 Chapter 5 .4-83 Chapter 6 . .4-86 Chapter 7 492 Chapter 8 500 Chapter 9 ........ .509 Chapter 10 ........ .513 Chapter 11 '. .518 Chapter 12 ........ .522 Chapter 13 .528 Annexes 531 Bibliography 662 Curriculum Vitae 703 Index 704. ii LIST OF ANNEXES Page 1 One of the gaps in Liberian History: President Roye's death and his succession 531 2 The Open Door: The question of immigration 533 3 Statement of the public debt 1914-1926 536 4 Public Debt as at August 31, 1926 537 5 Letter dated July 12, 1971 from L. Kwia Johnson, Acting Secretary of the Treasury to A.G. Lund, President, Firestone Plantations Company 538 6 Letter dated October 7, 1969 from W. Edward Greaves, Under Secretary for Revenues to R.F. Dempster, Comptroller, Firestone Plantations Company 539 7 The Planting Agreement of 1926 with amendments of 1935", 1936, 1937, 1939, 1950, 1951, 1953, 1959, 1962 and 1965. 540 8 Summary Table of renegotiation of the 1926 Planting Agreement with Firestone 1974 - 1975 - 1976 551 9 A comparison of four gold and/or diamond mining concession agreements 567 10 The "Columbia Southern Chemical Corporation" concession agreement (1956) and the "Liberian Beach Sands Exploitation Company" mining con- cession agreement (1973). -

The Evolution of the Liberian State

The Evolution of the Liberian State A Study in Neo-patrimonial State Formation and Political Change Felix Gerdes Arbeitspapier Nr. 1 / 2013 Institut für Politikwissenschaft Forschungsstelle Kriege, Research Unit of Wars, Rüstung und Entwicklung Armament and Development Anschrift und Bezugsadresse Universität Hamburg - IPW Forschungsstelle Kriege, Rüstung und Entwicklung Allende-Platz 1 D - 20146 Hamburg Telefon +49 (40) 42838-3689 Fax +49 (40) 42838-2460 Internet: http://www.akuf.de E-Mail: [email protected] ISSN 1432 – 8283 About the Author Dr. phil. Felix Gerdes earned his doctorate from the University of Hamburg (UHH) with a dissertation on the political economy of war and peace in Liberia and recently worked in a DFG-funded project on post-war elite formation (2010-2012) at the same university. His principal research interests lie in the political economy and political sociology of states in South-East Asia and Africa. Felix Gerdes currently works at Zaman University, Phnom Penh. Comments welcome: [email protected] Abstract Against the background of the hypothesis of historically rooted state failure in Liberia, this paper argues that Liberia’s political history represented a fast-paced process of state formation. It traces the development of formal and informal institutions of sovereign, central authority and investigates the drivers of the geographical extension and the institutional growth of this central authority. Against dominant position in the debate on African state- building, the author argues that the formation of the Liberian state was strongly driven by conventional old world mechanisms. While different initial conditions, different configurations of social forces and a different world economy indeed entail divergence in local forms of the state, secular political trends have similar effects in different places. -

Download Download

VOLUME Ill 1970-1971 NUMBER 1 LIBERIAN STUDIES JOURNAL Edited by: Svend E. Holsoe, David M. Foley, University of Delaware University of Georgia PUBLISHED AT THE DEPARTMENT OF ANTHROPOLOGY, UNIVERSITY OF DELAWARE Cover photograph: Brass ring, use unknown. Called Dwit:i. Collected 1965 near Barclayville, Grand Cess Territory. 10 1/2" wide, 3" high, 27 lbs. Svend E. Holsoe Collection VOLUME III 1970-1971 NUMBER l LIBERIAN STUDIES JOURNAL EDITED BY Svend E. Holsoe David M. Foiey University of Delaware University of Georgia EDITORIAL ADVISORY BOARD John Blamo College of Liberal Arts University of Liberia Mary Antoinette Brown William V. S. Tubman Teachers College University of Liberia George E. Brooks, Jr. Warren L. d'Azevedo Indiana University University of Nevada David Dalby Bohumil Holas School of Oriental and African Studies Centre des Science Humaines University of London Republique de COte d'Ivoire James L. Gibbs, Jr. ]. Gus Liebenow Stanford University Indiana University Bai T. Moore Department of Information and Cultural Affairs Republic of Liberia Published at the Department of Anthropology, University of Del aw are Emphasizing the social sciences and humanities, the Liberian Studies Journal is a semiannual publication devoted to studies of Africa's oldest republic. ~ price of subscription is $5 . 00 a year (additional charges for overseas air mail). The views expressed herein are those of the individual contributors, and do not necessarily reflect those of the editors or The Liberian Studies Association in America. Copyright 1971 by The Liberian Studies Association in America, Inc. Manuscripts, correspondence and subscriptions should be sent to: Liberian Studies, Department of Anthropology, University of Delaware, Newark, Delaware 19711. -

100 VIII Liberia Soon After the United States Entered World War II, Liberia Became Strategically Important to Our War Effort. B

100 VIII Liberia Soon after the United States entered World War II, Liberia became strategically important to our war effort. By that time Germany controlled much of Europe and northern Africa. The Japanese had aggressively driven south to gain control of the sources of rubber in the Asian and Pacific region. Hence Firestone’s productive Liberian rubber plantation became a significant resource for a valuable war commodity. President Franklin D. Roosevelt visited Monrovia on his return from an important wartime conference at Casablanca in 1943, highlighting Liberia’s importance. An airfield started by the Firestone Company to serve its rubber plantation, was soon turned into Roberts Field by the U. S. Army Air Force. It became one of the largest and most important airports in a string of trans-Atlantic international bases on the vital transit route from America via Brazil and Monrovia to the middle and far East. Pan- American Airways established a base there during the war and Orchid Jordan worked for Pan- Am during the Jordans’ final years in Liberia. Several important agreements were reached between the Liberian and American governments during the war period, including a Mutual Defense Agreement, signed June 8, 1943. U. S. troops entered Liberia soon after Pearl Harbor. Liberia declared war against the Axis powers January 28, 1944. America agreed to develop the port of Monrovia, and in 1944 a Lend- Lease agreement was signed providing for a Foreign Economic Assistance Administration to be sent to Liberia. Col. John West, who married Muriel Stewart and hired Leon Jordan to head Liberia’s police force, was part of that administration. -

History of Liberia

</> «C /, // 7 <*r ^ * /. * AV A> O ^ ^ ^ A o v N -,-vW”,~ M 7 0 V X ^ aO s. / . a\ - \ > e * o # \ % o0’ .‘“I-C% ^ t”'.^'^ v*x _% <?j> rCT c° ',OC< ? <^ s? 3 > \'C'A '^. , ^ . , * " * o ’ ^V # n %, A , , A C> V 0 A > -. ' J’ r* <p 5;% * -Y &■ * * A~ s. A x &M//S:2, f . : ^ j ./> > ^ v _ . , ^u«-.xv^ ° <tf. * ^vy,;^ . '4O- C0. ''», o’” ,#' %t*,M-'''0° -O , ^ s-*’^rv<”‘° \>\'*», "> Av'V>% * '%> J* *’ r' >”'■ <% c^‘ * -fY~!f<'. "’<?• *V * <®\d^/A 0 <3-’ 0 0 * z < t> ^ o A o V , M: A A Wjur.* 4; A- y ,j ^ * "A' A „ „ ss A y 0 * \ * A. „ AX c . V- ’ fl * t 'o %^ 0.-ov** * . ^a: A’ ^ o ^ ^ % *5 »- ■* ov * '?/A Y ,J # ^ * aG S /y I c ^ v« \ ,0^ . 0 N <•■ * * * ' .-!> C- . * - ' <J v ^ ' Ax A 0o * ^ A° cb % , ., \ ... ■ ■ I > Vsl,z>^ a % v‘ *•Y *0 -C ' ^£m>^ 0 ■’p 0N ° ^ <i ^ r ■* A? oX AAn *» * $ ^ 0y ^ ■% A At. o CL C ,^v V = v s* - ^ o' X * / s S v* \ \ ^ ' u „ v * ^ A «V A 1 8 * ^O C0 " 0 * ^* V * *v * '* 0° * ■rsS^y, * * V ^ oov ; Awpfrvt - A V ^^|f: o^. * ^'*»K0^ , ,0 ^-' '*•' .^\f0’ %S**, K°\V -/. c^ v .^; >a ^ A0 vs_0^^. cv V * © A %s -' A0A : *+«? - 21 . <2 ■/. //%^SSS> „ i O 0' ,J?p c £> ‘0 <Ay> '5' ✓ % c^ * ^ £> ■* av ✓ -V , s <\ <0_O. J-/ o * x * <6 <b^ '-V ' ** VvAi” 1 « *« ,% cv c0 N ‘* <> •** v atb/r/y?? * ^ C> *\**t*rv ** * jr ' ' \X V J^/7£■" '///^ZU --, + - -v ;a. ' . a >* :4**> * $9*. %. *■ * 7L ” '' A A V „ - r* .;> <r <?' \V b ® b> o " ^ln ^ 4'z a, <;> * * Cl ’f ^ ^ ° ,* / ^ * \'U X/ , ' C .' \ ^ c o n c ^ ’<& 7 ^ s A> 'O.