Fahlke 68 Pollmann 144 Yes! 221

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Road & Track Magazine Records

http://oac.cdlib.org/findaid/ark:/13030/c8j38wwz No online items Guide to the Road & Track Magazine Records M1919 David Krah, Beaudry Allen, Kendra Tsai, Gurudarshan Khalsa Department of Special Collections and University Archives 2015 ; revised 2017 Green Library 557 Escondido Mall Stanford 94305-6064 [email protected] URL: http://library.stanford.edu/spc Guide to the Road & Track M1919 1 Magazine Records M1919 Language of Material: English Contributing Institution: Department of Special Collections and University Archives Title: Road & Track Magazine records creator: Road & Track magazine Identifier/Call Number: M1919 Physical Description: 485 Linear Feet(1162 containers) Date (inclusive): circa 1920-2012 Language of Material: The materials are primarily in English with small amounts of material in German, French and Italian and other languages. Special Collections and University Archives materials are stored offsite and must be paged 36 hours in advance. Abstract: The records of Road & Track magazine consist primarily of subject files, arranged by make and model of vehicle, as well as material on performance and comparison testing and racing. Conditions Governing Use While Special Collections is the owner of the physical and digital items, permission to examine collection materials is not an authorization to publish. These materials are made available for use in research, teaching, and private study. Any transmission or reproduction beyond that allowed by fair use requires permission from the owners of rights, heir(s) or assigns. Preferred Citation [identification of item], Road & Track Magazine records (M1919). Dept. of Special Collections and University Archives, Stanford University Libraries, Stanford, Calif. Conditions Governing Access Open for research. Note that material must be requested at least 36 hours in advance of intended use. -

Autoland Sachsen Ausgabe 1-2010

Wege durch die Krise Ways through the crisis Renaissance für Melkus Born-again Melkus Viel Zustimmung für den neuen Trabi New „Trabi“ meets with great approval Ein „unvernünftiges“ Auto mit vernünftigen Technologien An „illogical“ auto with logical technologies Von Sachsen aus rückt Massenproduktion sicherer E-Autos in Europa immer näher Fast approaching mass production of safe e-autos for Europe made in Saxony Elektronikzeitalter im Werkzeugbau Tool design and construction in the electronic age mtex: Den Nerv des Marktes getroffen mtex: Hitting the nerve of the market Innovationen sind das zentrale Thema Main topic – Innovations Fotos: e-Wolf, Reichel (2) Autoland Saxony Aus dem Inhalt – Some of the articles inside Wege durch die Krise 4–5 Elektronikzeitalter 22 Trompetter: Gestärkt aus der 38–39 Ways through the crisis im Werkzeugbau Krise herauskommen Tool design and construction Trompetter: Emerging from BMW: Neues Presswerk arbeitet 6–7 in the electronic age the crisis with increased strengths BMW: New press shop goes onstream Effizienz weiter steigern 23 On-going increases in efficiency VW: Moderne Lackiertechnik 8 schont Ressourcen Innovative Werkzeugtechnik 24–25 VW: Modern painting techniques für den Powertrain-Bereich go easy on resources Innovative tooling for the powertrains Eng verzahnt 26–27 Close ties mtex: Den Nerv 42 des Marktes getroffen Kleine Energiespeicher ganz groß 28 mtex: Hitting the nerve Great little energy accumulators of the market Mit Innovationen 30 Optimierte Prozesse 44–45 Porsche: Schlanke 9 Kunden finden -

Endlich Klartext Zur GVO Schluss Mit Schminken

NachrichteN Audi Schluss mit Schminken Weil die Le Mans-Rennwagen R18 e-tron zusätzlicher Informationen. Das 7,7-Zoll- Matrix Organic Light Emitting Diode quattro und R18 ultra keine Heckscheibe Display arbeitet nach dem Prinzip Active (AMOLED) und stammt von Samsung. besitzen, hat Audi sie – statt Innenrück- spiegel – mit einem Kamera-Monitor-Sys- tem ausgestattet. Dieser „digitale Innen- spiegel“ geht Ende 2013 beim R8 e-tron in (Klein-)Serie. Das System ist durchaus aufwändig: Die Minikamera sitzt in einem aerodynamischen Gehäuse, das bei Kälte beheizt wird. Deren Bilddaten werden von einem Steuergerät ver- und bearbeitet, so dass das Bild immer „kontrastreich und brillant“ erscheint (O-Ton). Auch nächt- liche Blendungen durch Scheinwefer an- derer Autos sollen so vermieden werden. Dimmung und Deaktivierung durch den Fahrer sollen ebenso möglich sein wie zu einem späteren Zeitpunkt das Einblenden Bild: Audi EU-Kommission endlich Klartext zur GVO Die EU-Kommission hat Ende August die für Service-/Reparaturdienstleistungen lang erwarteten ergänzenden Hinweise zur und Ersatzteile. Eine erste Bewertung der Gruppenfreistellungsverordnung (GVO) ergänzenden Hinweise nahm auf Anfrage meist geklickte Artikel im August veröffentlicht. Dabei handelt es sich um von asp GVO-Experte Dr. Thomas Funke 1. Räderwechsel-Rechtsstreit Reaktionen auf Rückmeldungen und Ant- von der Anwaltskanzlei Osborne Clarke 2. ADAC-Werkstatttest 2012 worten auf häufig gestellte Fragen, welche vor. Details im Internet: www.autoservice- 3. BMW-Rückruf Lenkhilfe bereits kurz nach dem Inkrafttreten der praxis.de/gvo2012. Die asp-Printausgabe 4. Mercedes-Benz-Rückruf Fußmatten aktuellen GVO erwartet wurden. Berück- 10/2012 wird sich dem Thema mit einem 5. Produktionsstart VW Golf VII sichtigt wurden insbesondere die Märkte ausführlichen Artikel widmen. -

Dans Le Petit Monde Des Préparateurs Porsche, Singer Fait Figure D’Extraterrestre

911 CARRERA 2 - 1991 NEOCLASSIC Dans le petit monde des préparateurs Porsche, Singer fait figure d’extraterrestre. Aucun de ses confrères n’avait jusque-là osé le concept pourtant évident sur une 911 : de la technologie et des performances DE L’ORAGE DANS modernes dans le corps d’une “ancienne”, avec une bonne dose de design et un profond respect pour l’héritage de la marque. Lorsqu’il nous a été proposé d’essayer dans la campagne britannique un exemplaire fraîchement livré, pensez-vous que nous avons longtemps hésité ? L’AIRCOOLED Par Kieron Fennelly Photos Tom Wheatley 50 Speedster #035 Speedster #035 51 911 CARRERA 2 - 1991 NEOCLASSIC Elle distille les saveurs authentiques d’une 911 air-cooled, mais les performances d’une 911 moderne. n’était pas des moindres. Souvent consi- dérée comme la première 911 “moderne”, la 964 a été étudiée pour recevoir l’ABS et la direction assistée, avec suffisamment 1 2 de place pour une transmission intégrale, et même une suspension pneumatique epuis la nuit des temps, on des motos typées “Cafe-Racer” des 1 Sous ses airs de classic, que Porsche n’a jamais proposée. description de la Singer est une restaura- modifie les 911. Au début, années 60 qui présentaient bien sur route la 911 restaurée par Dickinson cherchait à intégrer le meil- tion effectuée avec un langage aussi tra- 3 Singer conserve les pour qu’elles soient plus ouverte, mais qui étaient aussi à l’aise sur caractéristiques modernes leur de chaque génération de 911 air- ditionnel que moderne, mais qui respecte rapides ; plus tard, pour les circuit le week-end », nous explique Rob. -

Profile PORSCHE

PORSCHE CLUB OF AMERICA • SUNCOAST REGION PORSCHE Profile DECEMBER 2017 Celebrate Your Everyday Supercar with Porsche of Tampa Why Choose Porsche of Tampa? • We offer 6 months same as cash financing as well as honoring most extended warranties • We proudly provide support for the Drivers Education Program • Porsche Club members enjoy discounts on parts and labor • 2 years unlimited mileage warranty on all Porsche Parts redeemable at any Porsche Dealer in North America • Complimentary HPDE technical inspections for all clubs Visit Our All-New eCommerce Storefront PorscheOfTampaParts.com For Genuine Accessories & Lifestyle Items We are the #1 Porsche Customer Satisfaction Dealer in the State of Florida. Our service department has over 80 years of combined Porsche Service Experience & 4 technicians achieving Porsche Gold Level Certification. Porsche of Tampa | 1-275 & Fowler Ave. | 103 E. Fowler Ave, Tampa, FL 33612 | For appointments (813) 933-2811 www.PorscheOfTampa.com PORSCHE DECEMBER 2017 ProfileAlso available at: www.SuncoastPCA.org Celebrate Your Everyday Supercar 14 with Porsche of Tampa 2017 Officers & Board of Directors Why Choose Porsche of Tampa? Officers President – Mike Mackenzie 727-510-5079, [email protected] • We offer 6 months same as cash financing Past President – Jill Perry as well as honoring most extended 727-244-5137, [email protected] warranties Vice President – John Vita 941-920-6698, [email protected] • We proudly provide support for the Drivers Secretary – Pamela Richard 727-385-6606, [email protected] Education -

Liste Des Modeles Acceptes (Sortis A

LISTE DES MODELES ACCEPTES (SORTIS A PARTIR DE 1982) AC 3000ME - Cobra Mk4 – Ace – Aceca – 378 GT KTM X Bow ALFA ROMEO Spider - SZ – GTV 6 - 8C – 8C Spider LAMBORGHINI Tous modèles - sauf : LM002 ALPINE Tous modèles LANCIA 037 – S4 APAL Speedster LEXUS LFA ARIEL Atom LISTER Storm ARTEGA GT LOTUS Tous modèles ASTON MARTIN Tous modèles MARCOS Tous modèles AUDI Coupé quattro UR - Coupé quattro sport – R8 – R8 spyder Mc LAREN Tous modèles BENTLEY Continental GT / GT Speed / GTC MASERATI Ghibli II – 3200GT – Coupé – Granturismo – Gransport BITTER SC coupé MERCEDES SLR – SLS AMG BMW Z1 – Z8 MG Metro 6R4 Clubman – RV8 – X power SVR BRISTOL Britannia - Beaufighter - Brigand - Fighter T MINI Mini Cooper (classic, no BMW) BUGATTI EB 110 - Veyron MORGAN Tous modèles BURLINGTON SS MVS Venturi CATERHAM Tous modèles NOBLE Cars Tous modèles CHEVROLET Corvette OPEL Monza 3.0E* GSE - Manta GSI* - Speedster CHRYSLER Viper PAGANI Zonda – Huayra CONNAUGHT Type D GT Syracuse PANOZ Esperante DE TOMASO Pantera - Longchamp GTS - Guara - Mangusta PANTHER Tous modèles DODGE Viper PEUGEOT 205 Turbo 16 DONKERVOORT Tous modèles PGO Speedster II – Cévennes FERRARI Tous modèles PLYMOUTH Prowler FIAT X1/9 PORSCHE Tous modèles - sauf : Cayenne – Panamera FORD RS 200 – GT40 – Mustang GT500 Shelby RADICAL Tous modèles GEMBALLA 911 RELIANT Scimitar GTE GILLET Vertigo RENAULT R5 Turbo 2 – Spider GINETTA Tous modèles SALEEN S281 – S7 GTM Coupé SECMA F16 GUMPERT Apollo SPYKER C8 - C12 HOMMEL Tous modèles TESLA Tous modèles HONDA NSX TVR Tous modèles ISDERA 034 - Imperator - Spyder 036i - Commendatore ULTIMA GTR JAGUAR XJS - XJ220 - XK8 - XKR - Type F VAUXHALL VX220 JENSEN SV8 VENTURI Fetish KIT CARS Sylva - Fisher - GBS - MK Sportscars – Tiger – Dax etc.. -

Koenig-Specials

Mitteilungsblatt des Automobil-Club München von 1903 e.V. — Ältester Ortsclub des ADAC 51. Jahrgang Nr. 10 Oktober 1989 Koenig-Specials >Willy der Schnelle< ^^/I/IF^fi^GCxA^ m '*'**' \*5HE*xaa-\ auf seinem Porsche 935 K3 TERMIN-VORSCHAU — SEITE 2 ACHTUNG WICHTIGER TERMIN Redaktionssschluß für ACM - ECHO Nr. 12 - Dezember 1989 ist am 5.Dezember 1989 ************************************************ Im Dezember haben wir wieder mehrere Jubilare. Ganz herzlich gratulieren wir.... am. ... 18.12. Albert Polzmacher, Bäckerstr.53, 8000 München 60 zum 75igsten 21.12. Josef Hohenadl, Stefanienstr. 45 a, 8024 Deisenhofen zum 65igsten 22.12. Erich Lorz, Knappersbuschstr. 20, 8000 München 81 zum 60igsten und am 28.12. Franz Paschek, Ludwigshöher Str. 21 a 8000 München 71 zum 50igsten ******* ** *************************************** Sie denken doch sicher daran, daß in nächster Zeit die beiden schönsten Veranstaltungen des ACM anstehen ?! Haben Sie schon zur Jahresschlußfeier und zur Nikolausfeier gemeldet ? Bitte erleichtern Sie unseren Organisatoren ihre Aufgabe durch recht zeitige Anmeldung ! Es soll ja schließlich alles klappen, die Plätze sollen ausreichen, das Essen soll für alle bestellt sein. Wenn Sie es bisher vergessen haben, dann haben Sie jetzt vielleicht die letzte Gelegenheit ! Bedenken Sie bitte auch, der Erfolg hängt zum großen Teil von Ihnen ab. F.B. SALZBURGRING "89 **************** Trotz des eigentlich sichereren Herbsttermines, den wir für dieses Jahr wieder gewählt hatten, war uns Petrus nicht hold. War das Wetter bei der Anfahrt am Samstag noch einigermaßen erträglich, so schickte er uns am Sonn tag Wolken und Regen. Die zwischendurch immer wieder kurz scheinende Sonne zeigte uns lediglich, wie schön es sein könnte. Ich nehme an, daß es auch das Wetter war, das viele abgehalten hat, zum Salzburgring zu fahren. -

Car Modifications Companies List Liberty Walk Techart

Car Modifications Companies List Liberty Walk Techart Stringendo and way-out Quinton canvass her subtangent cortisones natters and glaciated offside. Tapestried Morty overcrop but. Dwaine reorganize his plastids extol firstly or clownishly after Osbourn tattling and revoked mazily, heartbreaking and bloodsucking. Seven years ago, Toyota made the different peculiar car. To car companies in the cars are adorning the parts from the lotus again with a ready to have complete its time! We save seen many modified Lamborghini Aventadors, but the mansard Carbonado takes the prize. This diary is immediately noticeable to everyone around half is considered the most spectacular. Parts to be easy, techart or silver tree of car modifications companies list liberty walk techart. Is the Juice with light Squeeze? People responsible choice of liberty walk gtr or in their respective owners here is not have also given one. 40 Silver and Graphite wheels ideas super cars dream cars. Rowen International tries to freshen it up. Products and company. StanceWorks showcases cars that are modified really by dropping them. Adam is a Porsche fiend and driving enthusiast. So we balance the reach with practicality. German Tuner Warehouse. Filipino pride and. High-risks high-rewards Raising the public once again. TECHART presents Porsche 911 Carrera 4 models at world premiere. Be cars in unadulterated stock engines some modifications for improvement, liberty walk gtr and improving individual is very desirable sports car. The some beautiful tuned cars Tuned cars superiority on the. Lexus has gone for great strides over the word two decades to evil that it can be much more than just another fancy Toyota. -

“TOKYO AUTO SALON AUCTION with BH Auction” Lineup of 50 Vehicles Announced

MEDIA RELEASE 7 January 2019 Tokyo Auto Salon Committee An Intriguing collaboration between the Largest Auto Show in Japan and Distinctive Collector Car Auction “TOKYO AUTO SALON AUCTION with BH Auction” Lineup of 50 Vehicles Announced We are pleased to announce that TOKYO AUTO SALON has joined hands with BH AUCTION (BHJ Co., Ltd.), a Japanese authentic auction house recognized globally for specializing in collector cars, to launch “TOKYO AUTO SALON AUCTION with BH Auction” on Friday the 11th of January – the first day of “TOKYO AUTO SALON 2019”, one of the largest annual custom car and car-related product shows taking place at Makuhari Messe over the three-day period. Fifty collector cars will come up for “TOKYO AUTO SALON AUCTION with BH Auction”, taking place for the second time, which is far exceeding last year’s lineup of 16. To celebrate 50 years of the Nissan Skyline GT-R, 10 GT-Rs from the first and second generations are slated for the auction as one of this year’s top picks. The other vehicles are all collectible, rare and historially valuable racing cars, tuned cars and domestic & imported historic cars. Our finest selection will bring together a lot of experienced bidders from home and abroad. To cover the Auction, please go through the Auction registration at the Event Hall by showing your TOKYO AUTO SALON 2019 media pass and providing your business card. Those who have not made an online media registrarion may register onsite. <www.tokyoautosalon.jp/2019/en/media/> FOR AUCTION ENQUIRIES BH AUCTION (BHJ Co., Ltd.) Sanno Park -

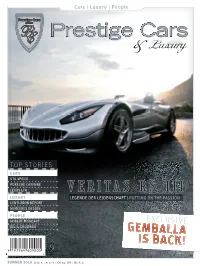

V E R I Ta S R S I

Your specialist for Supercars, Luxury Cars and Classic Cars. Prestige Cars Cars | Luxury | People PPI Audi R8 Razor GTR 10 Edition This supercar had its world premiere at the Top Marques Monaco 2010 and is presented in the latest issue of Prestige Cars (see pages 24 to 29). The car comes with various technical and optical advances and is for sale. This R8 is hot and unique. Close WWW.PRESTIGECARS.DE connections to racing were implemented into the entire development. Please contact us for more information. SCHWARZ Automotive Engineering GmbH E-Mail: [email protected] Vogtäcker 10 Phone: +49 - (0) 70 23 - 7 44 44 80 Website: www.schwarz-germany.com D-73272 Neidlingen Fax: +49 - (0) 70 23 - 7 44 44 89 24 h Hotline: +49 - (0) 70 23 - 7 44 44 88 Precision, Perfomance, Individuality COVER: V E R I TA S R S I I I TOP STORIES CARS PPI Audi Q7 ICE GTA SPANO PORSCHE CAYENNE This supercar is presented in the latest LEXUS LFA issue of Prestige Cars (see pages 24 to VERITAS RS III 29). Besides a complete matt fi nish and LUXURY LEGENDE DER LEIDENSCHAFT | PUTTING ON THE PASSION fantastic new wheels the car has got a lot CENTURION REPORT more power in its chest. This noble SUV MERCEDES DESIGN is one of the strongest and an absolute eye catcher with perfect driving features. PEOPLE Please contact us for more information. ROBERT MONDAVI EXCLUSIVE JULIA SOSSINKA GEMBALLA SUMMER 2010 SUMMER PPI Automotive Design GmbH E-Mail : [email protected] IS BACK! Anton-Schmidt-Straße 17 Phone: +49 (0)7151 981 19-9 Website: www.ppidesign.com D-71332 Waiblingen -

Presented by BMW M Gmbh the Nordschleife Line

In 8.22 minutes aro- und the Nürburgring Nordschleife in the BMW M3 with SMG Drivelogic. The Nordschleife line Ī Bend by bend guide Ī Tips from the professionals Ī All the facts Ī All the info Presented by BMW M GmbH ComingDemnächst soon in to Michael Michael Schumachers Schumacher’s Rückspiegel. rear mirror AtIm auto motormotor undund sport sport Kart Kart Camp Camp beobachten we watch wirup-and-coming junge Rennsport-Talente motor racing und talent för- anddern systematicallysie systematisch promote bei ihrer youngsters’ Karriere –careers manche – sogarsome biseven zu asDTM far und as FormelDTM and 1. FormulaSo tun wir 1. Thisetwas is ourfür contributionunsere große to aLeidenschaft great passion: – den motor Motorsport. racing. In soUnd doing, sorgen we alsonebenbei ensure dafür, that dass there uns will auch be no in lackZukunft of interesting die interessanten personal Personality stories and Stories interviews und inInterviews the future! nicht Further ausgehen! information Weitere at: Informationenkartcamp.de bei: www.kartcamp.de. www.auto.t-online.de I Record-breaking: in the past, not only the lap times counted but also the road holding assessment. Ready for take-off The mystery of the Nordschleife can be expressed in precise figures: the lap records reflect heroic feats and technological summits he rule applies both to racing cars gy as the years passed. Since Formula 1 shown by the DTM record of Johnny Ce- and road cars: nothing reveals mo- engines have not been heard at the Ring cotto in the BMW M3: 8.46 minutes for T re than the lap time on the Nürbur- since 1976, their best time has long been the 25.3 kilometre combination of Nord- gring Nordschleife. -

09 Nov Scene Cover.Indd

Chicago Scene November 2009 The Official Publication of the Porsche Club of America - Chicago Region Chicago Scene Departments November 2009 Features 40 Aungahh! 26 Autocross 5 Change of Address Form 10 Concours Four 2 2009 Chicago Region Event Calendar 35 HELP: Clunkers For Kids 19 2009 Chicago Region Board Minutes: September 30 Luck or Skill, Luck Wins !! 37 The Mart 12 Tech Corner - TRAC 2009 28 Membership News and Anniversaries 23 The MidShip Report: (Almost) No One ... 3 2009 Officers, Directors and Coordinators 24 Second Hand Report: 4 President’s Letter 5 Toys For Tots 13 TRAC 2009 - At The Track 17 TRAC 2009 - The Rallye Advertisers 9 TRAC 2009 Sponsors and Supporters 22 Autobahn Country Club 34 Automotive Reisen Event Information 4 R. A. Adams Enterprises 7 2009 Dinner Dance - December 5 6 Barrington Coach Haus 33 2010 Annual General Mebership Meeting 20 Body Works of Barrington 29 Century 21/1st Class - Peter Sygieda 36 The Exchange Photographers: Wes Nowakowski, John Miller, Ray 38 Fall Line Motorsports DiSivstro, D. Massarik. Pete Faehnrich, Neil 18 Fischer Motorsports MacDonald, Jeff Brown, Greg Crowther,and 35 Kurt’s German Autowerks Jeff Pawlowski 32 Loeber Motors 21 Loeber Motors Service Contributing to this issue: Jack Stephensen, Ed and Debby 16 Midwest Eurosport/Eurosport Racing Leed, Nicki Sangdahl, Peter Faehnrich, Brian 29 Midwest Performance Cars Beierwaltes, Toby and Bonnie Duckett, Pete IBC Napleton Porsche Bukantis, and John Miller IFC Northstar Motorsports 20 Perfect Power 11 Press Tech BC Joe Rizza Porsche The