RESTRICTED WT/TPR/S/282 22 Avril 2013

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

My Personal Callsign List This List Was Not Designed for Publication However Due to Several Requests I Have Decided to Make It Downloadable

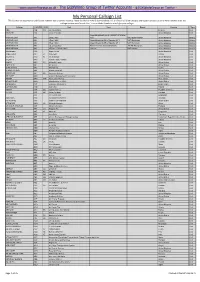

- www.egxwinfogroup.co.uk - The EGXWinfo Group of Twitter Accounts - @EGXWinfoGroup on Twitter - My Personal Callsign List This list was not designed for publication however due to several requests I have decided to make it downloadable. It is a mixture of listed callsigns and logged callsigns so some have numbers after the callsign as they were heard. Use CTL+F in Adobe Reader to search for your callsign Callsign ICAO/PRI IATA Unit Type Based Country Type ABG AAB W9 Abelag Aviation Belgium Civil ARMYAIR AAC Army Air Corps United Kingdom Civil AgustaWestland Lynx AH.9A/AW159 Wildcat ARMYAIR 200# AAC 2Regt | AAC AH.1 AAC Middle Wallop United Kingdom Military ARMYAIR 300# AAC 3Regt | AAC AgustaWestland AH-64 Apache AH.1 RAF Wattisham United Kingdom Military ARMYAIR 400# AAC 4Regt | AAC AgustaWestland AH-64 Apache AH.1 RAF Wattisham United Kingdom Military ARMYAIR 500# AAC 5Regt AAC/RAF Britten-Norman Islander/Defender JHCFS Aldergrove United Kingdom Military ARMYAIR 600# AAC 657Sqn | JSFAW | AAC Various RAF Odiham United Kingdom Military Ambassador AAD Mann Air Ltd United Kingdom Civil AIGLE AZUR AAF ZI Aigle Azur France Civil ATLANTIC AAG KI Air Atlantique United Kingdom Civil ATLANTIC AAG Atlantic Flight Training United Kingdom Civil ALOHA AAH KH Aloha Air Cargo United States Civil BOREALIS AAI Air Aurora United States Civil ALFA SUDAN AAJ Alfa Airlines Sudan Civil ALASKA ISLAND AAK Alaska Island Air United States Civil AMERICAN AAL AA American Airlines United States Civil AM CORP AAM Aviation Management Corporation United States Civil -

Structuur Analyse Districten 2009-2013

STRUCTUUR ANALYSE DISTRICTEN 2009-2013 STICHTING PLANBUREAU SURINAME December 2014 Structuuranalyse Districten IV Ruimtelijke ontwikkeling van de districten INHOUDSOPGAVE Ten geleide ................................................................................................................ ii Colofon ..................................................................................................................... iii Afkortingen ............................................................................................................... iv I DEMOGRAFISCHE ANALYSE Demografische analyse ......................................................................................... D-1 II RUIMTELIJKE ONTWIKKELING VAN DE DISTRICTEN 1. Paramaribo .................................................................................................. S-1 2. Wanica ...................................................................................................... S-22 3. Nickerie ..................................................................................................... S-38 4. Coronie ...................................................................................................... S-60 5. Saramacca ................................................................................................ S-72 6. Commewijne .............................................................................................. S-90 7. Marowijne ................................................................................................ S-109 -

U.S. Department of Transportation Federal

U.S. DEPARTMENT OF ORDER TRANSPORTATION JO 7340.2E FEDERAL AVIATION Effective Date: ADMINISTRATION July 24, 2014 Air Traffic Organization Policy Subject: Contractions Includes Change 1 dated 11/13/14 https://www.faa.gov/air_traffic/publications/atpubs/CNT/3-3.HTM A 3- Company Country Telephony Ltr AAA AVICON AVIATION CONSULTANTS & AGENTS PAKISTAN AAB ABELAG AVIATION BELGIUM ABG AAC ARMY AIR CORPS UNITED KINGDOM ARMYAIR AAD MANN AIR LTD (T/A AMBASSADOR) UNITED KINGDOM AMBASSADOR AAE EXPRESS AIR, INC. (PHOENIX, AZ) UNITED STATES ARIZONA AAF AIGLE AZUR FRANCE AIGLE AZUR AAG ATLANTIC FLIGHT TRAINING LTD. UNITED KINGDOM ATLANTIC AAH AEKO KULA, INC D/B/A ALOHA AIR CARGO (HONOLULU, UNITED STATES ALOHA HI) AAI AIR AURORA, INC. (SUGAR GROVE, IL) UNITED STATES BOREALIS AAJ ALFA AIRLINES CO., LTD SUDAN ALFA SUDAN AAK ALASKA ISLAND AIR, INC. (ANCHORAGE, AK) UNITED STATES ALASKA ISLAND AAL AMERICAN AIRLINES INC. UNITED STATES AMERICAN AAM AIM AIR REPUBLIC OF MOLDOVA AIM AIR AAN AMSTERDAM AIRLINES B.V. NETHERLANDS AMSTEL AAO ADMINISTRACION AERONAUTICA INTERNACIONAL, S.A. MEXICO AEROINTER DE C.V. AAP ARABASCO AIR SERVICES SAUDI ARABIA ARABASCO AAQ ASIA ATLANTIC AIRLINES CO., LTD THAILAND ASIA ATLANTIC AAR ASIANA AIRLINES REPUBLIC OF KOREA ASIANA AAS ASKARI AVIATION (PVT) LTD PAKISTAN AL-AAS AAT AIR CENTRAL ASIA KYRGYZSTAN AAU AEROPA S.R.L. ITALY AAV ASTRO AIR INTERNATIONAL, INC. PHILIPPINES ASTRO-PHIL AAW AFRICAN AIRLINES CORPORATION LIBYA AFRIQIYAH AAX ADVANCE AVIATION CO., LTD THAILAND ADVANCE AVIATION AAY ALLEGIANT AIR, INC. (FRESNO, CA) UNITED STATES ALLEGIANT AAZ AEOLUS AIR LIMITED GAMBIA AEOLUS ABA AERO-BETA GMBH & CO., STUTTGART GERMANY AEROBETA ABB AFRICAN BUSINESS AND TRANSPORTATIONS DEMOCRATIC REPUBLIC OF AFRICAN BUSINESS THE CONGO ABC ABC WORLD AIRWAYS GUIDE ABD AIR ATLANTA ICELANDIC ICELAND ATLANTA ABE ABAN AIR IRAN (ISLAMIC REPUBLIC ABAN OF) ABF SCANWINGS OY, FINLAND FINLAND SKYWINGS ABG ABAKAN-AVIA RUSSIAN FEDERATION ABAKAN-AVIA ABH HOKURIKU-KOUKUU CO., LTD JAPAN ABI ALBA-AIR AVIACION, S.L. -

GUYEXPO Trade Exposition - September 27-30, 2012

September 30, 2012 The Newsletter and Blog for Guyanese Individuals, Associations and Groups Worldwide Blog: guyaneseonline.wordpress.com Entrance to the GUYEXPO held in Guyana from Septem- GUYEXPO-2012: Imitation buildings, some of which ber 27-30, 2012 represent historic buildings. GUYEXPO Trade Exposition - September 27-30, 2012 Prime Minister Samuel Hinds (left) Guyexpo is an occasion for celebrat- ing our achievements-PM “It is an occasion where nearly all of Georgetown, GINA, September 27, 2012 us find some pleasant surprises…we did not know that our people could Guyexpo is an occasion for celebrating our produce those goods with that quality achievements-PM and at good prices…Guyexpo is Thousands came out this evening at the Sophia Ex- therefore an occasion for celebrating our achieve- hibition Centre to witness the launch of Guyana’s ments,” Hinds said. renowned exposition and trade fair, Guyexpo 2012 held under the theme “Strengthening the traditional, He added that it is also an occasion that challenges and encourages persons to do even better, learning Embracing the New”. from each other, to compete in a friendly and produc- Patrons and exhibitors were mesmerised with the tive way. display of what promises to be the largest exposition “Guyexpo from one year to another challenges ever, with cultural performances from the Chinese us…we Guyanese over the last decades have been Association, the National Steel Orchestra and a col- able to provide better for ourselves each year through laborative dance troupe. our work…providing a greater amount of goods and Apart from the celebrations, former Ministers of services,” Mr Hinds said. -

RESTRICTED WT/TPR/S/391 7 August 2019

RESTRICTED WT/TPR/S/391 7 August 2019 (19-5090) Page: 1/75 Trade Policy Review Body TRADE POLICY REVIEW REPORT BY THE SECRETARIAT SURINAME This report, prepared for the third Trade Policy Review of Suriname, has been drawn up by the WTO Secretariat on its own responsibility. The Secretariat has, as required by the Agreement establishing the Trade Policy Review Mechanism (Annex 3 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), sought clarification from Suriname on its trade policies and practices. Any technical questions arising from this report may be addressed to Arne Klau (tel: 022 739 5706) and Bernard Kuiten (tel: 022 739 5676). Document WT/TPR/G/391 contains the policy statement submitted by Suriname. Note: This report is subject to restricted circulation and press embargo until the end of the first session of the meeting of the Trade Policy Review Body on Suriname. This report was drafted in English. WT/TPR/S/391 • Suriname - 2 - CONTENTS SUMMARY ........................................................................................................................ 6 1 ECONOMIC ENVIRONMENT ........................................................................................ 10 1.1 Main Features of the Economy .....................................................................................10 1.2 Recent Economic Developments ...................................................................................11 1.3 Developments in Trade and Investment ........................................................................13 -

In and out of Suriname Caribbean Series

In and Out of Suriname Caribbean Series Series Editors Rosemarijn Hoefte (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Gert Oostindie (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies) Editorial Board J. Michael Dash (New York University) Ada Ferrer (New York University) Richard Price (em. College of William & Mary) Kate Ramsey (University of Miami) VOLUME 34 The titles published in this series are listed at brill.com/cs In and Out of Suriname Language, Mobility and Identity Edited by Eithne B. Carlin, Isabelle Léglise, Bettina Migge, and Paul B. Tjon Sie Fat LEIDEN | BOSTON This is an open access title distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-Noncommercial 3.0 Unported (CC-BY-NC 3.0) License, which permits any non-commercial use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author(s) and source are credited. The realization of this publication was made possible by the support of KITLV (Royal Netherlands Institute of Southeast Asian and Caribbean Studies). Cover illustration: On the road. Photo by Isabelle Léglise. This publication has been typeset in the multilingual “Brill” typeface. With over 5,100 characters covering Latin, IPA, Greek, and Cyrillic, this typeface is especially suitable for use in the humanities. For more information, please see www.brill.com/brill-typeface issn 0921-9781 isbn 978-90-04-28011-3 (hardback) isbn 978-90-04-28012-0 (e-book) Copyright 2015 by the Editors and Authors. This work is published by Koninklijke Brill NV. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff and Hotei Publishing. Koninklijke Brill NV reserves the right to protect the publication against unauthorized use and to authorize dissemination by means of offprints, legitimate photocopies, microform editions, reprints, translations, and secondary information sources, such as abstracting and indexing services including databases. -

Constraints to Regional Air Connectivity Between Countries of the Guyana Shield and South America

CONSTRAINTS TO REGIONAL AIR CONNECTIVITY BETWEEN COUNTRIES OF THE GUYANA SHIELD AND SOUTH AMERICA FINAL REPORT Submitted to: By: Andy Ricover Air Transport Specialist November 2015 CONSTRAINTS TO REGIONAL AIR CONNECTIVITY BETWEEN COUNTRIES OF THE GUYANA SHIELD AND SOUTH AMERICA FINAL REPORT This report was prepared by Andy Ricover. The opinions expressed herein are not given as an inducement or an endorsement for any financial transaction. The consultant accepts no responsibility for damages, if any, that may result from decision made or actions taken by any party, including third parties, based on this report. The analysis and opinions presented in this report reflect the consultant's reasoned views and judgement as of November 2015 based on the information available at the time this report was prepared. Constraints to regional air connectivity between countries of the Guyana Shield and South America Acronyms and Abbreviations ASA Air Services Agreement ATC Air Traffic Control BEL Belem International Airport BGI Barbados Bridgetown International Airport BOG Bogota El Dorado International Airport CAGR Compound Annual Growth Rate CARICOM Caribbean Community CASAS Civil Aviation Safety Authority Suriname CAY Cayenne International Airport CCCC China Communications Construction Company CCTV Closed Circuit Television System CHEC China Harbour Engineering CJIA Georgetown Cheddi Jagan International Airport CJIAC Cheddi Jagan International Airport Corporation COSIPLAN South American Infrastructure and Planning Council CUR Hato Curacao International -

Roger Janssen

ROGER JANSSEN In search of a path In search ROGER JANSSEN ROGER JANSSEN 1975 to 1991 policy of Suriname from An analysis of the foreign In search of a path An analysis of the foreign policy of Suriname from 1975 to 1991 In search The foreign policy of small states is an often neglected topic, which is particularly the case when it comes to Suriname. How did the young Republic deal with its dependency on the Netherlands for development aid after 1975? Was Paramaribo following a certain foreign policy strategy of a path or did it merely react towards internal and external events? What were the decision making processes in defi ning the foreign policy course and who was involved in these processes? And why was a proposal An analysis of the foreign policy discussed to hand back the right of an independent foreign and defence policy to a Dutch Commonwealth government in the early 1990s? of Suriname from 1975 to 1991 These questions are examined here in depth, in the fi rst comprehensive analysis wof Suriname’s foreign policy from 1975 to 1991. The book provides readers interested in Caribbean and Latin American affairs with a detailed account of Suriname’s external relations. Moreover, the young Republic may stand as a case study, as it confronted the diffi culties and challenges that small developing states often face. Roger Janssen (1967), born in the Dutch-German border region of Cleve, migrated to Australia in 1989. He received his education as a historian at the University of Western Australia where he obtained a Ph.D. -

RESTRICTED WT/TPR/S/282 22 April 2013

RESTRICTED WT/TPR/S/282 22 April 2013 (13-2056) Page: 1/78 Trade Policy Review Body TRADE POLICY REVIEW REPORT BY THE SECRETARIAT SURINAME This report, prepared for the second Trade Policy Review of Suriname, has been drawn up by the WTO Secretariat on its own responsibility. The Secretariat has, as required by the Agreement establishing the Trade Policy Review Mechanism (Annex 3 of the Marrakesh Agreement Establishing the World Trade Organization), sought clarification from Suriname on its trade policies and practices. Any technical questions arising from this report may be addressed to Messrs John Finn (tel: 022/739 5081), Michael Kolie (tel: 022/739 5931), and Bernard Kuiten (tel: 022/739 5676). Document WT/TPR/G/282 contains the policy statement submitted by Suriname. Note: This report is subject to restricted circulation and press embargo until the end of the first session of the meeting of the Trade Policy Review Body on Suriname. This report was drafted in English. WT/TPR/S/282 • Suriname - 2 - CONTENTS SUMMARY ........................................................................................................................ 6 1 ECONOMIC ENVIRONMENT .......................................................................................... 8 1.1 Overview .................................................................................................................. 8 1.2 Recent Economic Developments.................................................................................. 10 1.3 Developments in Trade ............................................................................................. -

Policy Development Plan 2017

2017-2021 POLICY DEVELOPMENT PLAN Part 1 Development priorities of Suriname By consensus, jointly building a diversified Surinamese economy, which is competitive in the competitive global market, has significantly more sustainable development, generates employment and equality, and keeps the environment livable Government of the Republic of Suriname Publication of the Stichting Planbureau Suriname [Suriname Planning Bureau Foundation] January 2017 TABLE OF CONTENTS Introduction ........................................................................................................................ 6 Technical note ..................................................................................................................... 8 List of Abbreviations .........................................................................................................11 Chapter I: The Point of Departure ...................................................................................14 I.1 Macro Economic Considerations ...............................................................................14 I.1.1. International Economic Developments 2012-2016............................................. 14 I.1.2. National Economic Developments 2005-2016 ................................................... 16 I.1.2.1 Production and Income ...........................................................................16 I.1.2.2 Role Mineral Sector within the Economy ...............................................17 I.1.2.3 Monetary Developments: Exchange rate -

My Personal Callsign List This List Was Not Designed for Publication However Due to Several Requests I Have Decided to Make It Downloadable

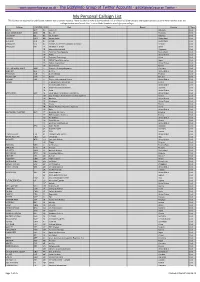

- www.egxwinfogroup.co.uk - The EGXWinfo Group of Twitter Accounts - @EGXWinfoGroup on Twitter - My Personal Callsign List This list was not designed for publication however due to several requests I have decided to make it downloadable. It is a mixture of listed callsigns and logged callsigns so some have numbers after the callsign as they were heard. Use CTL+F in Adobe Reader to search for your callsign Callsign ICAO/PRI IATA Unit Type Based Country Type GINTA GNT 0A Amber Air Lithuania Civil BLUE MESSENGER BMS 0B Blue Air Romania Civil CATOVAIR IBL 0C IBL Aviation Mauritius Civil DARWIN DWT 0D Darwin Airline Switzerland Civil JETCLUB JCS 0J Jetclub Switzerland Civil VASCO AIR VFC 0V Vietnam Air Services Company (VASCO) Vietnam Civil AMADEUS AGT 1A Amadeus IT Group Spain Civil 1B Abacus International Singapore Civil 1C Electronic Data Systems Switzerland Civil 1D Radixx United States Civil 1E Travelsky Technology China Civil 1F INFINI Travel Information Japan Civil 1G Galileo International United States Civil 1H Siren-Travel Russia Civil CIVIL AIR AMBULANCE AMB 1I Deutsche Rettungsflugwacht Germany Civil EXECJET EJA 1I NetJets United States Civil FRACTION NJE 1I NetJets Europe Portugal Civil NAVIGATOR NVR 1I Novair Sweden Civil PHAZER PZR 1I Sky Trek International Airlines United States Civil Sunturk 1I Pegasus Hava Tasimaciligi Turkey Civil 1I Sierra Nevada Airlines United States Civil 1K Southern Cross Distribution Australia Civil 1K Sutra United States Civil OPEN SKIES OSY 1L Open Skies Consultative Commission United States Civil -

In-Flight Magazine May - July 2013

in-flight Magazine May - July 2013 “Welcome... in The Big Orchard” Goudmijn aan historie langs de Warappakreek A gold mine of history along the Warappa Creek Carifesta XI …belofte van culturele extravaganza ...promise of cultural extravaganza Aruba, Arriba! onboard shopping free copy Meeneemexemplaar / Your 13_221_Kings_Adv_210x275mm.indd 1 3/18/13 1:16 PM 4 www.flyslm.com Welkom Welcome n dit, het digitale tijdperk waarin we nu leven, zijn transport, mobiliteit, n this, the digital age we live in, transport, mobility, communication and communicatie en infrastructuur onmisbare en vanzelfsprekende ele- infrastructure are indispensable and evident elements. They are so obvi- Imenten. Zo vanzelfsprekend dat we ons niet kunnen voorstellen dat Ious that we cannot imagine it ever having been different. het ooit anders is geweest. To begin with the latter, a good infrastructure is crucial for the development Om met het laatste te beginnen, een goede infrastructuur is van cruciaal of a healthy economy. Attainability and accessibility are key concepts he- belang voor de ontwikkeling van een gezonde economie. Bereikbaarheid rein. Infrastructure is one of the most important links in an integrated area en toegankelijkheid zijn hierin kernbegrippen. Infrastructuur is één van de development. belangrijkste schakels bij een integrale gebiedsontwikkeling. A world in which mobility plays no role is unthinkable. Mobility is strongly Een wereld waarin mobiliteit geen rol meer speelt is ondenkbaar. dependent on wealth and the means of transportation, e.g. car and plane. Mobiliteit is sterk afhankelijk van de welvaart en de verkeersmiddelen, Suriname is becoming increasingly popular as a holiday destination. bijvoorbeeld auto en vliegtuig. Suriname begint als vakantiebestemming The beauty of the country is being discovered by more and more people and alsmaar populairder te worden.