Papst Pius XII. Als Vorbildlicher Lehrer Des Glaubens

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Holy See

The Holy See LITTERAE ENCYCLICAE AETERNA DEI SAPIENTIA SUMMI PONTIFICIS IOANNIS PP. XXIII AD PATRIARCHAS, PRIMATES, ARCHIEPISCOPOS, EPISCOPOS ALIOSQUE LOCORUM ORDINARIOS, PACEM ET COMMUNIONEM CUM APOSTOLICA SEDE HABENTES DE S. LEONE I MAGNO AB EIUS OBITU ANNO MD EXEUNTE (1) Aeterna Dei sapientia, quae «attingit a fine usque ad finem fortiter, et disponit omnia suaviter» (Sap 8,1), singulari quodam splendore lucis in animo Sancti Leonis I Pontificis Maximi suam ipsius imaginem videtur impressisse. Hic enim Pontifex, quem Decessor Noster fel. rec. Pius XII «ex magnis maximum» iure optimo appellavit, (2) non minus intrepida animi firmitudine quam benignitate parentis amplissime se ornatum praebuit. Hanc ob causam, a summo providentique Deo ad Petrianam Cathedram evecti, quam S. Leo Magnus et regiminis prudentia, et ubertate copiaque doctrinae, et animi excelsitate, et caritate inexhausta illustravit, Nostras esse partes arbitramur, Venerabiles Fratres, ab eius exitu quinto decimo revoluto saeculo, eius virtutes et merita immortalia in suo collocare lumine; quippe quod cum ad communem omnium animorum utilitatem tum ad catholicae fidei laudem et incrementum non parum conferre posse confidamus. Siquidem huius amplitudo et dignitas Pontificis excellens non in primis vere ea contineri animi fortitudine putanda est, quam tunc ostendit cum exutus armis, Summi Sacerdotis maiestate indutus, anno quadringentesimo quinquagesimo secundo, Attilae, truculento Hunnorum regi, ad flumen Mincium se obiecit interritum, eique persuasit, ut se trans Danuvium -

Pius XII on Trial

The University of Maine DigitalCommons@UMaine Honors College 5-2014 Pius XII on Trial Katherine M. Campbell University of Maine - Main, [email protected] Follow this and additional works at: https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors Part of the Anthropology Commons, and the History Commons Recommended Citation Campbell, Katherine M., "Pius XII on Trial" (2014). Honors College. 159. https://digitalcommons.library.umaine.edu/honors/159 This Honors Thesis is brought to you for free and open access by DigitalCommons@UMaine. It has been accepted for inclusion in Honors College by an authorized administrator of DigitalCommons@UMaine. For more information, please contact [email protected]. PIUS XII ON TRIAL by Katherine M. Campbell A Thesis Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements for a Degree with Honors (Anthropology and Political Science) The Honors College University of Maine May 2014 Advisory Committee: Henry Munson, Professor of Anthropology Alexander Grab, Professor of History Mark D. Brewer, Associate Professor of Political Science Richard J. Powell, Associate Professor of Political Science, Leadership Studies Sol Goldman, Adjunct Assistant Professor of Political Science Copyright 2014 Katherine M. Campbell Abstract: Scholars have debated Pope Pius XII’s role in the Holocaust since the 1960s. Did he do everything he could and should have done to save Jews? His critics say no because of antisemitism rooted in the traditional Catholic views. His defenders say yes and deny that he was an antisemite. In my thesis, I shall assess the arguments on both sides in terms of the available evidence. I shall focus both on what Pius XII did do and what he did not do and on the degree to which he can be held responsible for the actions of low-level clergy. -

Mystici Corporis Christi

MYSTICI CORPORIS CHRISTI ENCYCLICAL OF POPE PIUS XII ON THE MISTICAL BODY OF CHRIST TO OUR VENERABLE BRETHREN, PATRIARCHS, PRIMATES, ARCHBISHOPS, BISHIOPS, AND OTHER LOCAL ORDINARIES ENJOYING PEACE AND COMMUNION WITH THE APOSTOLIC SEE June 29, 1943 Venerable Brethren, Health and Apostolic Benediction. The doctrine of the Mystical Body of Christ, which is the Church,[1] was first taught us by the Redeemer Himself. Illustrating as it does the great and inestimable privilege of our intimate union with so exalted a Head, this doctrine by its sublime dignity invites all those who are drawn by the Holy Spirit to study it, and gives them, in the truths of which it proposes to the mind, a strong incentive to the performance of such good works as are conformable to its teaching. For this reason, We deem it fitting to speak to you on this subject through this Encyclical Letter, developing and explaining above all, those points which concern the Church Militant. To this We are urged not only by the surpassing grandeur of the subject but also by the circumstances of the present time. 2. For We intend to speak of the riches stored up in this Church which Christ purchased with His own Blood, [2] and whose members glory in a thorn-crowned Head. The fact that they thus glory is a striking proof that the greatest joy and exaltation are born only of suffering, and hence that we should rejoice if we partake of the sufferings of Christ, that when His glory shall be revealed we may also be glad with exceeding joy. -

The Mediation of the Church in Some Pontifical Documents Francis X

THE MEDIATION OF THE CHURCH IN SOME PONTIFICAL DOCUMENTS FRANCIS X. LAWLOR, SJ. Weston College N His recent encyclical letter, Hurnani generis, of Aug. 12, 1950, the I Holy Father reproves those who "reduce to a meaningless formula the necessity of belonging to the true Church in order to achieve eternal salvation."1 In the light of the Pope's insistence in the same encyclical letter on the ordinary, day-by-day teaching office of the Roman Pontiffs, it will be useful to select from the infra-infallible but authentic teaching of the Popes some of the abundant material touching the question of the mediatorial function of the Church in the order of salvation. The Popes, to be sure, do not speak and write after the manner of theo logians but as pastors of souls, and it is doubtless not always easy to transpose to a theological level what is contained in a pastoral docu ment and expressed in a pastoral method of approach. Yet the authentic teaching of the Popes is both a guide to, and a source of, theological thinking. The documents cited are of varying solemnity and doctrinal importance; an encyclical letter is clearly of greater magisterial value than, let us say, an occasional epistle to some prelate. It is not possible here to situate each citation in its documentary context; but the force and point of a quotation, removed from its documentary perspective, is perhaps as often lessened as augmented. Those who wish may read them in their context, if they desire a more careful appraisal of evidence. -

Pio Xii Il Papa Degli Ebrei

Associazione Culturale Giorgio La Pira - PIO XII IL PAPA DEGLI EBREI Incontro PIO XII il Papa degli Ebrei Giovedì 11 aprile 2002 Sala Civica, Via O.Huber - Merano Incontro-dibattito con: Andrea Tornielli Giornalista vaticanista del quotidiano “Il Giornale” e saggista Federico Steinhaus Presidente della Comunità Ebraica di Merano Introduzione: Dr. Roberto Vivarelli Giornalista della RAI Trascrizione dalla registrazione originale non rivista dai relatori. Introduzione del Dr. Roberto Vivarelli: Buonasera. Benvenuti a questa serata organizzata dall’Associazione Culturale “Giorgio La Pira”. Stasera siamo qui con due personaggi di assoluto rilievo, d’eccezione oserei dire, per Merano, per parlare di un tema che anche la strettissima e triste attualità di questi giorni in qualche riporta comunque alla nostra attenzione. E’ un tema che apparentemente appare esclusivamente storico, ma che secondo noi, per le ripercussioni che ha tutt’ora in quanto sta accadendo - anche se in maniera molto indiretta, mettendo gli opportuni paletti e gli opportuni distinguo - e per qualche brutto rigurgito di antisemitismo cui si sta assistendo in queste settimane in Europa, interessa quasi fosse un tema dei giorni nostri, un tema di attualità. Della figura di Papa Pio XII si sta tornando a discutere anche a causa di un film girato da un regista piuttosto noto, Costa Gavras, che tra pochi giorni sarà anche nelle sale italiane, e che si è avvalso della sapiente macchina pubblicitaria messa in moto anche grazie al noto Oliviero Toscani, che con la locandina pubblicitaria del film che raffigura una svastica intrecciata a una croce, ovviamente farà – come ha già fatto all’estero – parlare molto di sé. -

Godność Człowieka I Dobro Wspólne W Papieskim Nauczaniu Społecznym

Rozdział III Godność człowieka i dobro wspólne w nauczaniu papieskim w latach 1878−1958 1. Leon XIII i fundamenty papieskiego nauczania o godności człowieka i dobru wspólnym Nikomu nie wolno naruszać bezkarnie tej godności człowie- ka, którą sam Bóg z wielka czcią rozporządza899. Cel bowiem wytknięty państwu dotyczy wszystkich oby- wateli, bo jest nim dobro powszechne, w którym uczestni- czyć mają prawo wszyscy razem i każdy z osobna, w części należnej900. Uczestnicy współczesnego dyskursu politycznego w poszukiwaniu aksjologicznych fun- damentów dla ustawodawstwa krajowego czy ponadnarodowego odwołują się do takich kategorii, jak: wolność, równość, prawa człowieka. Do tych fundamentalnych idei zaliczyć należy również dignitas humana i bonum commune901. Wydaje się poza dyskusją, że wielką rolę w przetrwaniu i rozwoju tych idei odegrała katolicka nauka społeczna, co uzasadnia poddanie analizie poglądów w tej materii twórcy papieskiego nauczania społecznego Le- ona XIII. Wybrany 20 lutego 1878 r. na papieża arcybiskup Perugii, kardynał Vincenzo Gioacchi- no Aloiso Pecci (1810−1903) przybrał imię Leona XIII. Nowy papież rozbudził w środowi- skach katolickich, zwłaszcza w kręgach zajmujących się problemami społecznymi, wielkie nadzieje na zmiany, które byłyby w stanie dostosować Kościół katolicki do istniejących 899 Rerum novarum Jego Świątobliwości Leona, z opatrzności Bożej papieża XIII, encyklika o robot- nikach z 15 maja 1891 r. Osobne odbicie z „Notyfi kacyj” Kuryi Książęco-Biskupiej w Krakowie, nr VII i VIII z roku 1891, Kraków 1891, s. 27. 900 Ibidem, s. 33. 901 Szerzej na ten temat por. M. Sadowski, Godność człowieka – aksjologiczna podstawa państwa i prawa, [w:] Studia Erasmiana Wratislaviensia − Wrocławskie Studia Erazmiańskie, Zeszyt Naukowy Studentów, Doktorantów i Pracowników Uniwersytetu Wrocławskiego, Wrocław 2007, s. -

The Lateran Pacts and the Debates in the Italian Constituent Assembly with Reference to Religious Freedom, and the Consequences for Religious Minorities (1946-1948)

_________________________________________________________________________Swansea University E-Theses The Lateran Pacts and the debates in the Italian Constituent Assembly with reference to religious freedom, and the consequences for religious minorities (1946-1948). Thomas, Huw Martin How to cite: _________________________________________________________________________ Thomas, Huw Martin (2005) The Lateran Pacts and the debates in the Italian Constituent Assembly with reference to religious freedom, and the consequences for religious minorities (1946-1948).. thesis, Swansea University. http://cronfa.swan.ac.uk/Record/cronfa43092 Use policy: _________________________________________________________________________ This item is brought to you by Swansea University. Any person downloading material is agreeing to abide by the terms of the repository licence: copies of full text items may be used or reproduced in any format or medium, without prior permission for personal research or study, educational or non-commercial purposes only. The copyright for any work remains with the original author unless otherwise specified. The full-text must not be sold in any format or medium without the formal permission of the copyright holder. Permission for multiple reproductions should be obtained from the original author. Authors are personally responsible for adhering to copyright and publisher restrictions when uploading content to the repository. Please link to the metadata record in the Swansea University repository, Cronfa (link given in the citation -

Gottes Mächtige Dienerin Schwester Pascalina Und Papst Pius XII

Martha Schad Gottes mächtige Dienerin Schwester Pascalina und Papst Pius XII. Mit 25 Fotos Herbig Für Schwester Dr. Uta Fromherz, Kongregation der Schwestern vom Heiligen Kreuz, Menzingen in der Schweiz Inhalt Teil I Inhaltsverzeichnis/Leseprobe aus dem Verlagsprogramm der 1894–1929 Buchverlage LangenMüller Herbig nymphenburger terra magica In der Nuntiatur in München und Berlin Bitte beachten Sie folgende Informationen: Von Ebersberg nach Altötting 8 Der Inhalt dieser Leseprobe ist urheberrechtlich geschützt, Im Dienst für Nuntius Pacelli in München und Berlin 20 alle Rechte liegen bei der F. A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München. Die Leseprobe ist nur für den privaten Gebrauch bestimmt und darf nur auf den Internet-Seiten www.herbig.net, Teil II www.herbig-verlag.de, www.langen-mueller-verlag.de, 1930–1939 www.nymphenburger-verlag.de, www.signumverlag.de und www.amalthea-verlag.de Im Vatikan mit dem direkt zum Download angeboten werden. Kardinalstaatssekretär Pacelli Die Übernahme der Leseprobe ist nur mit schriftlicher Genehmigung des Verlags Besuchen Sie uns im Internet unter: Der vatikanische Haushalt 50 gestattet. Die Veränderungwww d.heer digitalenrbig-verlag Lese.deprobe ist nicht zulässig. Reisen mit dem Kardinalstaatssekretär 67 »Mit brennender Sorge«, 1937 85 © 2007 by F.A. Herbig Verlagsbuchhandlung GmbH, München Alle Rechte vorbehalten Umschlaggestaltung: Wolfgang Heinzel Teil III Umschlagbild: Hans Lehnert, München 1939–1958 und dpa/picture-alliance, Frankfurt Lektorat: Dagmar von Keller Im Vatikan mit Papst Pius XII. Herstellung und Satz: VerlagsService Dr. Helmut Neuberger & Karl Schaumann GmbH, Heimstetten Judenverfolgung, Hunger und Not 94 Gesetzt aus der 11,5/14,5 Punkt Minion Das päpstliche Hilfswerk – Michael Kardinal Drucken und Binden: GGP Media GmbH, Pößneck Printed in Germany von Faulhaber 110 ISBN 978-3-7766-2531-8 Mächtige Hüterin 146 Teil IV 1959–1983 Oberin am päpstlichen nordamerikanischen Priesterkolleg in Rom Der vatikanische Haushalt Leben ohne Papst Pius XII. -

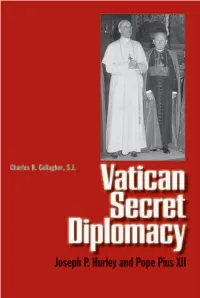

Vatican Secret Diplomacy This Page Intentionally Left Blank Charles R

vatican secret diplomacy This page intentionally left blank charles r. gallagher, s.j. Vatican Secret Diplomacy joseph p. hurley and pope pius xii yale university press new haven & london Disclaimer: Some images in the printed version of this book are not available for inclusion in the eBook. Copyright © 2008 by Yale University. All rights reserved. This book may not be reproduced, in whole or in part, including illustrations, in any form (beyond that copying permitted by Sections 107 and 108 of the U.S. Copyright Law and except by reviewers for the public press), without written permission from the publishers. Set in Scala and Scala Sans by Duke & Company, Devon, Pennsylvania. Printed in the United States of America by Sheridan Books, Ann Arbor, Michigan. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Gallagher, Charles R., 1965– Vatican secret diplomacy : Joseph P. Hurley and Pope Pius XII / Charles R. Gallagher. p. cm. Includes bibliographical references and index. ISBN 978-0-300-12134-6 (cloth : alk. paper) 1. Hurley, Joseph P. 2. Pius XII, Pope, 1876–1958. 3. World War, 1939–1945— Religious aspects—Catholic Church. 4. Catholic Church—Foreign relations. I. Title. BX4705.H873G35 2008 282.092—dc22 [B] 2007043743 A catalogue record for this book is available from the British Library. The paper in this book meets the guidelines for permanence and durability of the Com- mittee on Production Guidelines for Book Longevity of the Council on Library Resources. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 To my father and in loving memory of my mother This page intentionally left blank contents Acknowledgments ix Introduction 1 1 A Priest in the Family 8 2 Diplomatic Observer: India and Japan, 1927–1934 29 3 Silencing Charlie: The Rev. -

Pie XII, Précurseur Du Concile Vatican II ? Karim Schelkens

Document generated on 09/23/2021 8:21 a.m. Laval théologique et philosophique Pie XII, précurseur du Concile Vatican II ? Karim Schelkens Intuition et abstraction dans les théories de la connaissance anciennes et médiévales (I) Volume 66, Number 1, 2010 URI: https://id.erudit.org/iderudit/044326ar DOI: https://doi.org/10.7202/044326ar See table of contents Publisher(s) Faculté de philosophie, Université Laval Faculté de théologie et de sciences religieuses, Université Laval ISSN 0023-9054 (print) 1703-8804 (digital) Explore this journal Cite this article Schelkens, K. (2010). Pie XII, précurseur du Concile Vatican II ? Laval théologique et philosophique, 66(1), 177–182. https://doi.org/10.7202/044326ar Tous droits réservés © Laval théologique et philosophique, Université Laval, This document is protected by copyright law. Use of the services of Érudit 2010 (including reproduction) is subject to its terms and conditions, which can be viewed online. https://apropos.erudit.org/en/users/policy-on-use/ This article is disseminated and preserved by Érudit. Érudit is a non-profit inter-university consortium of the Université de Montréal, Université Laval, and the Université du Québec à Montréal. Its mission is to promote and disseminate research. https://www.erudit.org/en/ Laval théologique et philosophique, 66, 1 (février 2010) : 177-182 X note critique PIE XII, PRÉCURSEUR DU CONCILE VATICAN II ? Karim Schelkens Faculty of Theology Catholic University of Leuven ______________________ ans la décennie passée, plusieurs livres ont été écrits sur le rôle incontournable D qu’a joué le pape Pie XII dans l’histoire du XXe siècle. Encore aujourd’hui, sa position et son attitude vis-à-vis de l’Endlösung du régime totalitaire allemand durant la Deuxième Guerre mondiale font l’objet de débats très vifs. -

Christology and the 'Scotist Rupture'

Theological Research ■ volume 1 (2013) ■ p. 31–63 Aaron Riches Instituto de Filosofía Edith Stein Instituto de Teología Lumen Gentium, Granada, Spain Christology and the ‘Scotist Rupture’ Abstract This essay engages the debate concerning the so-called ‘Scotist rupture’ from the point of view of Christology. The essay investigates John Duns Scotus’s de- velopment of Christological doctrine against the strong Cyrilline tendencies of Thomas Aquinas. In particular the essay explores how Scotus’s innovative doctrine of the ‘haecceity’ of Christ’s human nature entailed a self-sufficing conception of the ‘person’, having to do less with the mystery of rationality and ‘communion’, and more to do with a quasi-voluntaristic ‘power’ over oneself. In this light, Scotus’s Christological development is read as suggestively con- tributing to make possible a proto-liberal condition in which ‘agency’ (agere) and ‘right’ (ius) are construed as determinative of what it means to be and act as a person. Keywords John Duns Scotus, ‘Scotist rupture’, Thomas Aquinas, homo assumptus Christology 32 Aaron Riches Introduction In A Secular Age, Charles Taylor links the movement towards the self- sufficing ‘exclusive humanism’ characteristic of modern secularism with a reallocation of popular piety in the thirteenth century.1 Dur- ing that period a shift occurred in which devotional practices became less focused on the cosmological glory of Christ Pantocrator and more focused on the particular humanity of the lowly Jesus. Taylor suggests that this new devotional attention to the particular human Christ was facilitated by the recently founded mendicant orders, especially the Franciscans and Dominicans, both of whom saw the meekness of God Incarnate reflected in the individual poor among whom the friars lived and ministered. -

Pio XII Eugenio Pacelli Il Pontefice Più Amato E Vituperato Nella Storia Della Chiesa

Alberto De Marco - Duilio Paoluzzi Pio XII Eugenio Pacelli il Pontefice più amato e vituperato nella storia della Chiesa Il libro è stato pubblicato in occasione delle celebrazioni del 140 anniversario della nascita di Pio XII, avvenuta a Roma in Via degli Orsini il 2 marzo 1876 e del 58 anniversario dalla morte, avvenuta il 9 ottobre 1958. : … La fede e la ragione sono come due ali con le quali lo spirito umano si innalza verso la contemplazione della veità … Papa Giovanni Paolo II L’itero iporto dei 5 Euro del libro, il ricavato dalla visione sul sito www.amiciditoto.it in pdf del libro Atoio de Curtis, Totò, il Grade Artista dalla Straordinaria Uaità, ohé di Eugeio Paelli, Pio XII il Pontefice più amato e vituperato nella storia della Chiesa e dei film documentari: relativi a questi due importanti personaggi e alla tragedia della ThyssenKrupp, saranno integralmente devoluti all’Ordie Religioso in India delle Missioarie della Carità di “. Madre Teresa di Calcutta, in particolare per aiutare i bambini abbandonati e per sostenere le famiglie delle donne lasciate dai mariti nella desolazione, costrette a prostituirsi per sopperire alle esigenze alimentari dei propri figli. E.M.S. Edizioni Movimento Salvemini ISBN 9788894129809 Finito di stampare nel mese di settembre 2016 Presso STAMPA FUSCO SRL Via Case Rosse, snc (zona ind.le) - 84133 Salerno 089.755035 - [email protected] Eugenio Pacelli, Pio XII il Pontefice più amato e vituperato nella storia della Chiesa Questo libro non può essere riprodotto o trasmesso in alcuna forma ezzo: elettoico, i disco, i fotocopia, etc… seza autoizzazioe scritta degli autori.