Sprung Ins Nichts

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Redalyc.PERIODISMO Y MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA SHOAH

Razón y Palabra ISSN: 1605-4806 [email protected] Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey México Schryver Kurtz, Adriana PERIODISMO Y MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA SHOAH Razón y Palabra, vol. 14, núm. 70, noviembre-enero, 2009, pp. 1-15 Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey Estado de México, México Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=199520478032 Cómo citar el artículo Número completo Sistema de Información Científica Más información del artículo Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal Página de la revista en redalyc.org Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto RAZÓN Y PALABRA Primera Revista Electrónica en América Latina Especializada en Comunicación www.razonypalabra.org.mx PERIODISMO Y MEMORIA DE LAS VÍCTIMAS DE LA SHOAH Adriana Schryver Kurtz 1 RESUMEN Irónicamente, el periodismo, como parte noble del aparato mediático de la sociedad de consumo contemporánea, hoy representa una perspectiva real de rescate de la memoria de las vidas devastadas por la Shoah, uno de los eventos históricos más aterradores del siglo y que Theodor Adorno nombró, con pertinencia, de “La Era de las Catástrofes”. Acusada por Walter Benjamín de ser detonadora de la muerte de la narrativa, la prensa – a partir de una simple nota publicada el 22 de septiembre de 1981, en Der Tagesspiegel, vehículo de la República Federal Alemana – acabaría por develar las memorias aparentemente perdidas de la “judía” Felice Rahel Schragenheim, a través del valiente testimonio de la “aria” Elisabeth Wust, con quien viviría una tórrida historia de amor en 1943, bajo los efectos de la violencia política antisemita berlinesa, capital alemana del III Reich. -

Spaziergang Im Grunewald - S

Ein Projekt der AUSGABE 02/2020 IN SCHMARGENDORF UNTERWEGS GLEICH NEBENAN: DIE FU BERLIN UND IHRE BAUWERKE - S. 2 NATUR SO NAH: SPAZIERGANG IM GRUNEWALD - S. 3 PROMINENTE SCHMARGEN- DORFERINNEN: „AIMÉE UND JAGUAR“ - S. 4 - Anzeige - - Anzeige - In Schmargendorf unterwegs Seite 2 AUSGABE 02/2020 FORSCHUNG UND LEHRE ZWISCHEN DAHLEMER VILLEN Ein Spaziergang über das Gelände der Freien Universität Berlin Foto: Christian Kruppa Christian Foto: © SCHMARGENDORF – PARADIES FÜR SPAZIERGÄNGER Liebe Leserinnen und Leser, Foto: Christian Kruppa Christian Foto: © es sind schwierige Zeiten. Der Kampf gegen geschichte zu entdecken: das weite Gelände der die weitere Ausbreitung des neuen Coronavirus FU Berlin in Dahlem oder den Grunewald, der hat Berlin immer noch fest im Griff. Zwar gab in den Jahren der Teilung Berlins der wichtigste Nur wenige Hundert Meter entfernt vom ten Stadtteil Dahlem. Die Blockade Westber- es in den letzten Wochen einige Lockerungen, Naturzugang für die Einwohner in der West- Schmargendorfer Zentrum an der Breiten lins durch die Sowjetunion ab dem Sommer aber noch weiß niemand, wie sich das Stadtle- hälfte der Stadt war. Straße beginnt das Gelände der Freien Uni- 1948 beschleunigte die Planung, und so kam ben in den Sommermonaten entwickeln wird, versität Berlin, jener deutschen Hochschule, es bereits im Dezember 1948 zur Gründung. welche Verbote weiterhin gelten oder welche Wie Sie Ihren Lieblingsläden oder Stammres- die nicht nur die Stadt Berlin, sondern auch neuen Maßnahmen eventuell ergriffen werden taurants im Kiez auch in diesen Zeiten etwas die Bundesrepublik in den Jahren der deut- Den Hauptteil des Campus stellte in den An- müssen. Auf jeden Fall aber ist es erst einmal Gutes tun und so dazu beitragen können, dass schen Teilung massiv geprägt hat. -

Love Between Women in the Narrative of the Holocaust

University of South Carolina Scholar Commons Theses and Dissertations 2015 Unacknowledged Victims: Love between Women in the Narrative of the Holocaust. An Analysis of Memoirs, Novels, Film and Public Memorials Isabel Meusen University of South Carolina - Columbia Follow this and additional works at: https://scholarcommons.sc.edu/etd Part of the Comparative Literature Commons Recommended Citation Meusen, I.(2015). Unacknowledged Victims: Love between Women in the Narrative of the Holocaust. An Analysis of Memoirs, Novels, Film and Public Memorials. (Doctoral dissertation). Retrieved from https://scholarcommons.sc.edu/etd/3082 This Open Access Dissertation is brought to you by Scholar Commons. It has been accepted for inclusion in Theses and Dissertations by an authorized administrator of Scholar Commons. For more information, please contact [email protected]. Unacknowledged Victims: Love between Women in the Narrative of the Holocaust. An Analysis of Memoirs, Novels, Film and Public Memorials by Isabel Meusen Bachelor of Arts Ruhr-Universität Bochum, 2007 Master of Arts Ruhr-Universität Bochum, 2011 Master of Arts University of South Carolina, 2011 Submitted in Partial Fulfillment of the Requirements For the Degree of Doctor of Philosophy in Comparative Literature College of Arts and Sciences University of South Carolina 2015 Accepted by: Agnes Mueller, Major Professor Yvonne Ivory, Committee Member Federica Clementi, Committee Member Laura Woliver, Committee Member Lacy Ford, Vice Provost and Dean of Graduate Studies © Copyright by Isabel Meusen, 2015 All Rights reserved. ii Dedication Without Megan M. Howard this dissertation wouldn’t have made it out of the petri dish. Words will never be enough to express how I feel. -

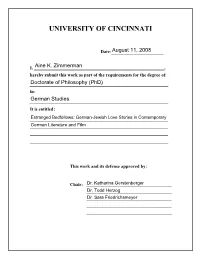

University of Cincinnati

UNIVERSITY OF CINCINNATI Date:___________________ I, _________________________________________________________, hereby submit this work as part of the requirements for the degree of: in: It is entitled: This work and its defense approved by: Chair: _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ _______________________________ Estranged Bedfellows: German-Jewish Love Stories in Contemporary German Literature and Film A dissertation submitted to the Division of Research and Advanced Studies at the University of Cincinnati in partial fulfillment of the requirements of the Doctorate of Philosophy (Ph.D.) in the Department of German Studies of the College of Arts and Sciences 2008 by Aine K. Zimmerman Master of Arts, University of Washington, 2000 Bachelor of Arts, University of Cincinnati, 1997 Committee Chair: Professor Katharina Gerstenberger Abstract This dissertation is a survey and analysis of German-Jewish love stories, defined as romantic entanglements between Jewish and non-Jewish German characters, in German literature and film from the 1980s to the 21st century. Breaking a long-standing taboo on German-Jewish relationships since the Holocaust, there is a spate of such love stories from the late 1980s onward. These works bring together members of these estranged groups to spin out the consequences, and this project investigates them as case studies that imagine and comment on German-Jewish relations today. Post-Holocaust relations between Jews and non-Jewish Germans have often been described as a negative symbiosis. The works in Chapter One (Rubinsteins Versteigerung, “Aus Dresden ein Brief,” Eine Liebe aus nichts, and Abschied von Jerusalem) reinforce this description, as the German-Jewish couples are connected yet divided by the legacy of the Holocaust. -

Friday Film Fest Series Aimée & Jaguar

THE GERMAN SOCIETY’S Rona Munro is an English writer who has written plays for Friday Film Fest Series the stage, radio and television. She was the co-author of several of renowned English filmmaker Ken Loach’s films. Erica Fischer was born in England to her native Austrian parents and with her family returned to Austria in 1948. She has worked since the 70s as a journalist, writer and a translator. When Lilly Wust was 80 years old she told her story to Ms. Fischer. The book Aimée and Jaguar , first published in 1994, was based on long intense interviews and discussions, extensive research by Ms. Fischer and the voluminous letters, poems and diaries of Lilly and Felice during the Second World War. It has been translated into 11 languages. AIMÉE & JAGUAR: LOVE IN THE APOCALYPSE – Brian Conboy It may seem strange and unlikely, that when civilization is coming to an end and all manner of destruction and cruelty reign supreme, one might find true love. But this eerie incongruity and others like it permeate Aimée and Jaguar , a wartime story set in Berlin in 1943-44 . Images of horrendous explosions from Allied bombs mingle with those of Weimar decadence in smoky nightclubs. An atmosphere of glamour, frivolity and certainly a plethora of stunning women in chic styles inhabit a crumbling world of Aimée & Jaguar fear, deprivation and violent death. Within this world of fear CREDITS: and horror, where death lurks constantly, the love affair at the center of the story and indeed the emotional life of all Director: Max Färberböck Screenplay: Max Färberböck and Rona Munro the characters take on an air of desperation and Based on the book Aimée and Jaguar by Erica Fischer recklessness. -

Vicarious Victimhood As Post-Holocaust Jewish Identity in Erica Fischer's Auto/Biography Aimée and Jaguar

CLCWeb: Comparative Literature and Culture ISSN 1481-4374 Purdue University Press ©Purdue University Volume 20 (2018) Issue 1 Article 7 Vicarious Victimhood as Post-Holocaust Jewish Identity in Erica Fischer's Auto/Biography Aimée and Jaguar Anne Rothe Wayne State University Follow this and additional works at: https://docs.lib.purdue.edu/clcweb Part of the German Language and Literature Commons, and the Jewish Studies Commons Dedicated to the dissemination of scholarly and professional information, Purdue University Press selects, develops, and distributes quality resources in several key subject areas for which its parent university is famous, including business, technology, health, veterinary medicine, and other selected disciplines in the humanities and sciences. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, the peer-reviewed, full-text, and open-access learned journal in the humanities and social sciences, publishes new scholarship following tenets of the discipline of comparative literature and the field of cultural studies designated as "comparative cultural studies." Publications in the journal are indexed in the Annual Bibliography of English Language and Literature (Chadwyck-Healey), the Arts and Humanities Citation Index (Thomson Reuters ISI), the Humanities Index (Wilson), Humanities International Complete (EBSCO), the International Bibliography of the Modern Language Association of America, and Scopus (Elsevier). The journal is affiliated with the Purdue University Press monograph series of Books in Comparative Cultural Studies. Contact: <[email protected]> Recommended Citation Rothe, Anne. "Vicarious Victimhood as Post-Holocaust Jewish Identity in Erica Fischer's Auto/Biography Aimée and Jaguar." CLCWeb: Comparative Literature and Culture 20.1 (2018): <https://doi.org/10.7771/1481-4374.3079> This text has been double-blind peer reviewed by 2+1 experts in the field. -

![JULIANE KÖHLER Lilly Wust [“Aimée”]](https://docslib.b-cdn.net/cover/1779/juliane-k%C3%B6hler-lilly-wust-aim%C3%A9e-4231779.webp)

JULIANE KÖHLER Lilly Wust [“Aimée”]

GOLDEN GLOBE NOMINEE BEST FOREIGN LANGUAGE FILM OFFICIAL GERMAN SELECTION ACADEMY AWARDS OPENING NIGHT FILM 49TH INTERNATIONAL BERLIN FILM FESTIVAL WINNER OF TWO BEST ACTRESS SILVER BEARS a film by Max Färberböck A ZEITGEIST FILMS RELEASE a film by Max Färberböck starring Maria Schrader Juliane Köhler Johanna Wokalek Heike Makatsch Elisabeth Degen Detlev Buck Peter Weck Inge Keller directed by Max Färberböck written by Max Färberböck and Rona Munro based on the book by Erica Fischer Producers Günter Rohrbach and Hanno Huth Germany, 1999, Color Running time: 125 minutes Format: 1:1.85 Sound: Dolby Digital Stereo A ZEITGEIST FILMS RELEASE 247 CENTRE ST • 2ND FL NEW YORK • NY 10013 TEL (212) 274-1989 • FAX (212) 274-1644 [email protected] www.zeitgeistfilm.com Introduction In 1943, while the Allies are bombing Berlin and the Gestapo is purging the capital of Jews, a dangerous love affair blossoms between two women. One of them, Lilly Wust (Juliane Köhler), married and the mother of four sons, enjoys the privileges of her stature as an exemplar of Nazi motherhood. For her, this affair will be the most decisive experience of her life. For the other woman, Felice Schragenheim (Maria Schrader), a Jewess and member of the underground, their love fuels her with the hope that she will survive. A half-century later, Lilly Wust told her incredible story to writer Erica Fischer, and the book, AIMÉE & JAGUAR, first published in 1994 immediately became a bestseller and has since been translated into eleven languages. Max Färberböck’s debut film, based on Fischer’s book, is the true story of this extraordinary relationship. -

Remember Gay Victims: an Exploration Into the History

University of Montana ScholarWorks at University of Montana Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers Graduate School 2008 Remember Gay Victims: An Exploration into the History, Testimony, and Literature of the Persecution of Homosexuals by the Third Reich and Their Effect on a Queer Collective Consciousness Paul D. Vestal The University of Montana Follow this and additional works at: https://scholarworks.umt.edu/etd Let us know how access to this document benefits ou.y Recommended Citation Vestal, Paul D., "Remember Gay Victims: An Exploration into the History, Testimony, and Literature of the Persecution of Homosexuals by the Third Reich and Their Effect on a Queer Collective Consciousness" (2008). Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers. 819. https://scholarworks.umt.edu/etd/819 This Thesis is brought to you for free and open access by the Graduate School at ScholarWorks at University of Montana. It has been accepted for inclusion in Graduate Student Theses, Dissertations, & Professional Papers by an authorized administrator of ScholarWorks at University of Montana. For more information, please contact [email protected]. REMEMBER GAY VICTIMS: AN EXPLORATION INTO THE HISTORY, TESTIMONY, AND LITERATURE OF THE PERSECUTION OF HOMOSEXUALS BY THE THIRD REICH AND THEIR EFFECT ON A QUEER COLLECTIVE CONSCIOUSNESS By Paul David Vestal B.A., University of Mary Washington, Fredericksburg, Virginia, 2006 Thesis presented in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of English -

Sexual Desire and Social Transformation in Aimée & Jaguar

Katrin Sieg Sexual Desire and Social Transformation in Aime´ e & Jaguar n 1994, the Austrian-Jewish feminist Erica Fischer published the biog- raphy Aime´e & Jaguar, which tells the story of the passionate love I affair between Lilly “Aime´e” Wust, wife of a Nazi sympathizer and mother of four boys, and the Jewish submarine Felice “Jaguar” Schra- genheim in wartime Berlin.1 The book reconstructs the life of Schragen- heim until her arrest, deportation, and death in 1945 and narrates Wust’s long search for her lover, her grieving, and her struggle to raise her chil- dren as a single parent after the war. It scrutinizes Wust’s role as protector of four persecuted Jews (she sheltered three more Jewish submarines after her lover’s arrest) and documents her courage as well as her errors of judgment at the time. It also, importantly, questions whether Wust’s ex- periences under the Third Reich had made a difference in her life in the Federal Republic of Germany: How did Wust remember Schragenheim? How did she relate to surviving Jews, specifically to the Jewish community in Berlin? What conclusions did she draw from her experiences, and what I gratefully acknowledge the support of the Institute for Collaborative Research and Public Humanities in Columbus, Ohio, which funded a one-quarter resident fellowship during which I researched and wrote the first draft of this article. I especially thank Esther Beth Sullivan for her hospitality and generosity, as well as for her careful reading and probing comments. Warm thanks also to Jennifer Terry for her questions and suggestions. -

Download (PDF / 7.04 MB / in German / Not

� � � � � Annual Report 2005/2006 Annual Report 2005/2006 � � credits ContRibutions Contents EA duC tion 54 Learning and Teaching © Stiftung Jüdisches Museum Berlin Exhibitions Education 14 Opening Remarks by the Chairman of Berlin, July 2007 Permanent Exhibition Tanja Groenke the Board of Trustees Events Maren Krüger, Gelia Eisert Bernd Neumann 60 More than a Museum Publisher Special Exhibitions Events 15 A Strong Foundation for New Goals 61 Programs Accompanying the Special Exhibitions Stiftung Jüdisches Museum Berlin Helmuth F. Braun (Jewish Identity Gesine Gerhardt, Anne Rolvering, Director in Contemporary Architecture; Alexa Kürth, Aubrey Pomerance 62 W. Michael Blumenthal The Summer of Culture in the Museum Garden— Prof. Dr. W. Michael Blumenthal Technicians of the Final Solution) 16 The Museum Program—A Broad Spectrum Relaxation with Wit and Flair Deputy Director Michal S. Friedlander (Chrismukkah) Marketing Cilly Kugelmann 63 Conferences and Symposiums—Gathering Knowledge Cilly Kugelmann Cilly Kugelmann (psYchoanalysis) Gesine Gerhardt, Dr. Martina Dillmann 64 Readings—Famous Authors as Guests of the Museum Managing Director Margret Kampmeyer-Käding The exhibitions Dr. Ulrich Klopsch (Home and Exile) Development 18 The Permanent Exhibition—Always on the Move Aubrey Pomerance Tatjana Bartsch Editing (Roman Vishniac’s Berlin) Marketing And deVelopMent Eva Söderman Theresia Lutz (Jewish—Now) Press and Public Relations The Special Exhibitions—From Serious to Playful 66 Marketing—In Tribute to Good Partnership Coordination Eva Soederman 20 Jewish Identity in Contemporary Architecture 68 Development—Achieving More Signe Rossbach, Eva Söderman Visitor Orientation 21 Technicians of the “Final Solution.” with the Help of Friends Text Editor Visitor services Administration Topf & Söhne—The Oven Builders for Auschwitz Eva Söderman, Melanie von Plocki Johannes Rinke Dr. -

Imagendering II: Gender and Visualization

Issue 2006 13 Imagendering II: Gender and Visualization Edited by Prof. Dr. Beate Neumeier ISSN 1613-1878 Editor About Prof. Dr. Beate Neumeier Gender forum is an online, peer reviewed academic University of Cologne journal dedicated to the discussion of gender issues. As English Department an electronic journal, gender forum offers a free-of- Albertus-Magnus-Platz charge platform for the discussion of gender-related D-50923 Köln/Cologne topics in the fields of literary and cultural production, Germany media and the arts as well as politics, the natural sciences, medicine, the law, religion and philosophy. Tel +49-(0)221-470 2284 Inaugurated by Prof. Dr. Beate Neumeier in 2002, the Fax +49-(0)221-470 6725 quarterly issues of the journal have focused on a email: [email protected] multitude of questions from different theoretical perspectives of feminist criticism, queer theory, and masculinity studies. gender forum also includes reviews Editorial Office and occasionally interviews, fictional pieces and poetry Laura-Marie Schnitzler, MA with a gender studies angle. Sarah Youssef, MA Christian Zeitz (General Assistant, Reviews) Opinions expressed in articles published in gender forum are those of individual authors and not necessarily Tel.: +49-(0)221-470 3030/3035 endorsed by the editors of gender forum. email: [email protected] Submissions Editorial Board Target articles should conform to current MLA Style (8th Prof. Dr. Mita Banerjee, edition) and should be between 5,000 and 8,000 words in Johannes Gutenberg University Mainz (Germany) length. Please make sure to number your paragraphs Prof. Dr. Nilufer E. Bharucha, and include a bio-blurb and an abstract of roughly 300 University of Mumbai (India) words. -

Jewish Reality in Germany and Its Reflection in Film Europäisch-Jüdische Studien Beiträge European-Jewish Studies Contributions

Contemporary Jewish Reality in Germany and Its Reflection in Film Europäisch-jüdische Studien Beiträge European-Jewish Studies Contributions Edited by the Moses Mendelssohn Center for European-Jewish Studies, Potsdam, in cooperation with the Center for Jewish Studies Berlin-Brandenburg Editorial Manager: Werner Treß Volume 2 Contemporary Jewish Reality in Germany and Its Reflection in Film Edited by Claudia Simone Dorchain and Felice Naomi Wonnenberg An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org An electronic version of this book is freely available, thanks to the support of libra- ries working with Knowledge Unlatched. KU is a collaborative initiative designed to make high quality books Open Access. More information about the initiative can be found at www.knowledgeunlatched.org ISBN 978-3-11-021808-4 e-ISBN (PDF) 978-3-11-021809-1 e-ISBN (EPUB) 978-3-11-021806-2 ISSN 0179-0986 e-ISSN 0179-3256 This work is licensed under the Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivs 3.0 License, as of February 23, 2017. For details go to http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data A CIP catalog record for this book has been applied for at the Library of Congress. Bibliografische Information der Deutschen Nationalbibliothek Die Deutsche Nationalbibliothek verzeichnet diese Publikation in der Deutschen Nationalbibliogra- fie; detaillierte bibliografische Daten sind im Internet über http://dnb.dnb.de abrufbar.