Hans Maier Böse Jahre, Gute Jahre Ein Leben 1931 Ff

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

30Years 1953-1983

30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) 30Years 1953-1983 Group of the European People's Party (Christian -Demoeratie Group) Foreword . 3 Constitution declaration of the Christian-Democratic Group (1953 and 1958) . 4 The beginnings ............ ·~:.................................................. 9 From the Common Assembly to the European Parliament ........................... 12 The Community takes shape; consolidation within, recognition without . 15 A new impetus: consolidation, expansion, political cooperation ........................................................... 19 On the road to European Union .................................................. 23 On the threshold of direct elections and of a second enlargement .................................................... 26 The elected Parliament - Symbol of the sovereignty of the European people .......... 31 List of members of the Christian-Democratic Group ................................ 49 2 Foreword On 23 June 1953 the Christian-Democratic Political Group officially came into being within the then Common Assembly of the European Coal and Steel Community. The Christian Democrats in the original six Community countries thus expressed their conscious and firm resolve to rise above a blinkered vision of egoistically determined national interests and forge a common, supranational consciousness in the service of all our peoples. From that moment our Group, whose tMrtieth anniversary we are now celebrating together with thirty years of political -

CALENDRIER Du 11 Février Au 17 Février 2019 Brussels, 8 February 2019 (Susceptible De Modifications En Cours De Semaine) Déplacements Et Visites

European Commission - Weekly activities CALENDRIER du 11 février au 17 février 2019 Brussels, 8 February 2019 (Susceptible de modifications en cours de semaine) Déplacements et visites Lundi 11 février 2019 Eurogroup President Jean-Claude Juncker receives Mr Frank Engel, Member of the European Parliament. President Jean-Claude Juncker receives Mr Sven Giegold, Member of the European Parliament. President Jean-Claude Juncker receives Mr Joseph Daul, President of the European People's Party and Manfred Weber, Chairman of the EPP Group, in the European Parliament. President Jean-Claude Juncker receives Mr José Ignacio Salafranca, Member of the European Parliament. Mr Jyrki Katainen receives representatives of the Medicines for Europe Association. Mr Günther H. Oettinger in Berlin, Germany: meets representatives of the German Council on Foreign Relations (DGAP). Mr Pierre Moscovici à Berlin, en Allemagne : participe à une réunion du parti social-démocrate allemande, (SPD). Mr Christos Stylianides in Barcelona, Spain: meets Mr Antoni Segura, President of the Barcelona Centre for International Affairs; participates in a debate on Civil Protection at the Barcelona Centre for International Affairs; holds a speech at an information seminar on the European Solidarity Corps; holds a speech at the third meeting of Civil Protection Director-Generals of the Member States of the Union for the Mediterranean; and holds a speech at an event on Forest Fire Prevention at the European Forest Institute Mediterranean Facility. Mr Phil Hogan in Sydney, Australia: visits the University of Sydney Institute of Agriculture. Ms Mariya Gabriel in Berlin, Germany: visits the John Lennon Gymnasium together with filmmaker Wim Wenders and delivers a speech on Safer Internet. -

Dr. Johann Wadephul Eröffnet Ausstellung Zum 80. Geburtstag Von Dr

23.09.2008 | Nr. 325/08 Johann Wadephul: Dr. Johann Wadephul eröffnet Ausstellung zum 80. Geburtstag von Dr. Gerhard Stoltenberg Sperrfrist 19:00 Uhr Der Vorsitzende der CDU-Fraktion im Schleswig-Holsteinischen Landtag, Dr. Johann Wadephul, hat heute (23. September) den ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten Dr. Gerhard Stoltenberg als „bleibendes Vorbild für die heutige Politikergeneration der CDU“ bezeichnet. Anlässlich der Eröffnung einer Ausstellung zum 80. Geburtstag von Dr. Gerhard Stoltenberg in den Räumen der CDU-Fraktion im Kieler Landtag würdigte Wadephul die Leistungen Stoltenbergs in Bund und Land: „Gerhard Stoltenberg war ein ganz Großer. Ein Leuchtturm in der deutschen Politik. Groß war er nicht nur äußerlich durch Gestalt und Haltung, sondern als Autorität, die getragen war von umfassender Bildung, fachlicher Kompetenz und unbestrittener moralischer Integrität“, so Wadephul. Zur Eröffnung der gemeinsamen Ausstellung der CDU-Landtagsfraktion und der Hermann Ehlers Stiftung kamen über 100 Gäste, darunter die Tochter Gerhard Stoltenbergs, Susanne Stoltenberg. Die Ausstellung ist dem politischen Wirken des ehemaligen schleswig-holsteinischen Ministerpräsidenten, Bundesminister und CDU- Landesvorsitzenden, gewidmet, der am 29. September dieses Jahres seinen 80. Geburtstag gefeiert hätte. Stoltenberg verstarb am 23 November 2001 in Kiel. Fraktionschef Wadephul erinnerte daran, dass Stoltenberg bereits mit 26 Jahren in den Schleswig-Holsteinischen Landtag einzog. Besonders geprägt habe er Schleswig- Holstein in seiner Zeit als Ministerpräsident von 1971 bis 1982. Sein überwältigender Wahlsieg mit 51,7 Prozent bei der Landtagswahl 1971 habe einen Wiederaufstieg für die gesamte Bundes-CDU bedeutet. Insgesamt drei Mal hätten die Bürger zu Zeiten Stoltenbergs die CDU mit absoluter Mehrheit gewählt. Wadephul: „Sozusagen wählten die Bürger seines Landes Gerhard Stoltenberg dreimal mit absoluter Mehrheit zum Ministerpräsidenten.“ Stoltenberg habe wegen seines überragenden Sachverstandes über die Parteigrenzen hinweg Anerkennung gefunden. -

Notes of Michael J. Zeps, SJ

Marquette University e-Publications@Marquette History Faculty Research and Publications History Department 1-1-2011 Documents of Baudirektion Wien 1919-1941: Notes of Michael J. Zeps, S.J. Michael J. Zeps S.J. Marquette University, [email protected] Preface While doing research in Vienna for my dissertation on relations between Church and State in Austria between the wars I became intrigued by the outward appearance of the public housing projects put up by Red Vienna at the same time. They seemed to have a martial cast to them not at all restricted to the famous Karl-Marx-Hof so, against advice that I would find nothing, I decided to see what could be found in the archives of the Stadtbauamt to tie the architecture of the program to the civil war of 1934 when the structures became the principal focus of conflict. I found no direct tie anywhere in the documents but uncovered some circumstantial evidence that might be explored in the future. One reason for publishing these notes is to save researchers from the same dead end I ran into. This is not to say no evidence was ever present because there are many missing documents in the sequence which might turn up in the future—there is more than one complaint to be found about staff members taking documents and not returning them—and the socialists who controlled the records had an interest in denying any connection both before and after the civil war. Certain kinds of records are simply not there including assessments of personnel which are in the files of the Magistratsdirektion not accessible to the public and minutes of most meetings within the various Magistrats Abteilungen connected with the program. -

The Neglected Nation: the CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’', German Politics, Vol

Edinburgh Research Explorer ‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’ Citation for published version: Hepburn, E 2008, '‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’', German Politics, vol. 17(2), pp. 184-202. Link: Link to publication record in Edinburgh Research Explorer Document Version: Peer reviewed version Published In: German Politics Publisher Rights Statement: © Hepburn, E. (2008). ‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’. German Politics, 17(2), 184-202 General rights Copyright for the publications made accessible via the Edinburgh Research Explorer is retained by the author(s) and / or other copyright owners and it is a condition of accessing these publications that users recognise and abide by the legal requirements associated with these rights. Take down policy The University of Edinburgh has made every reasonable effort to ensure that Edinburgh Research Explorer content complies with UK legislation. If you believe that the public display of this file breaches copyright please contact [email protected] providing details, and we will remove access to the work immediately and investigate your claim. Download date: 28. Sep. 2021 © Hepburn, E. (2008). ‘The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics’. German Politics, 17(2), 184-202. The Neglected Nation: The CSU and the Territorial Cleavage in Bavarian Party Politics Eve Hepburn, School of Social and Political Studies, University of Edinburgh1 ABSTRACT This article examines the continuing salience of the territorial cleavage in Bavarian party politics. It does so through an exploration of the Christian Social Union’s (CSU) mobilisation of Bavarian identity as part of its political project, which has forced other parties in Bavaria to strengthen their territorial goals and identities. -

Der Imagewandel Von Helmut Kohl, Gerhard Schröder Und Angela Merkel Vom Kanzlerkandidaten Zum Kanzler - Ein Schauspiel in Zwei Akten

Forschungsgsgruppe Deutschland Februar 2008 Working Paper Sybille Klormann, Britta Udelhoven Der Imagewandel von Helmut Kohl, Gerhard Schröder und Angela Merkel Vom Kanzlerkandidaten zum Kanzler - Ein Schauspiel in zwei Akten Inszenierung und Management von Machtwechseln in Deutschland 02/2008 Diese Veröffentlichung entstand im Rahmen eines Lehrforschungsprojektes des Geschwister-Scholl-Instituts für Politische Wissenschaft unter Leitung von Dr. Manuela Glaab, Forschungsgruppe Deutschland am Centrum für angewandte Politikforschung. Weitere Informationen unter: www.forschungsgruppe-deutschland.de Inhaltsverzeichnis: 1. Die Bedeutung und Bewertung von Politiker – Images 3 2. Helmut Kohl: „Ich werde einmal der erste Mann in diesem Lande!“ 7 2.1 Gut Ding will Weile haben. Der „Lange“ Weg ins Kanzleramt 7 2.2 Groß und stolz: Ein Pfälzer erschüttert die Bonner Bühne 11 2.3 Der richtige Mann zur richtigen Zeit: Der Mann der deutschen Mitte 13 2.4 Der Bauherr der Macht 14 2.5 Kohl: Keine Richtung, keine Linie, keine Kompetenz 16 3. Gerhard Schröder: „Ich will hier rein!“ 18 3.1 „Hoppla, jetzt komm ich!“ Schröders Weg ins Bundeskanzleramt 18 3.2 „Wetten ... dass?“ – Regieren macht Spass 22 3.3 Robin Hood oder Genosse der Bosse? Wofür steht Schröder? 24 3.4 Wo ist Schröder? Vom „Gernekanzler“ zum „Chaoskanzler“ 26 3.5 Von Saumagen, Viel-Sagen und Reformvorhaben 28 4. Angela Merkel: „Ich will Deutschland dienen.“ 29 4.1 Fremd, unscheinbar und unterschätzt – Merkels leiser Aufstieg 29 4.2 Die drei P’s der Merkel: Physikerin, Politikerin und doch Phantom 33 4.3 Zwischen Darwin und Deutschland, Kanzleramt und Küche 35 4.4 „Angela Bangbüx“ : Versetzung akut gefährdet 37 4.5 Brutto: Aus einem Guss – Netto: Zuckerguss 39 5. -

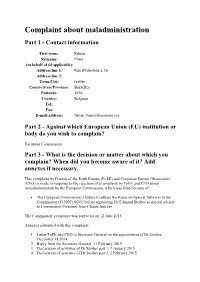

Complaint About Maladministration Part 1 - Contact Information

Complaint about maladministration Part 1 - Contact information First name: Fabian Surname: Flues On behalf of (if applicable): Address line 1: Rue d'Edimbourg 26 Address line 2: Town/City: Ixelles County/State/Province: Bruxelles Postcode: 1050 Country: Belgium Tel.: Fax: E-mail address: [email protected] Part 2 - Against which European Union (EU) institution or body do you wish to complain? European Commission Part 3 - What is the decision or matter about which you complain? When did you become aware of it? Add annexes if necessary. This complaint by Friends of the Earth Europe (FoEE) and Corporate Europe Observatory (CEO) is made in response to the rejection of a complaint by FoEE and CEO about maladministration by the European Commission, which was filed because of: The European Commission’s failure to adhere the Rules on Special Advisers to the Commission (C(2007) 6655) before appointing Dr Edmund Stoiber as special adviser to Commission President Jean-Claude Juncker The Commission’s response was sent to us on 12 June 2015. Annexes submitted with this complaint: 1. Letter FoEE and CEO to Secretary General on the appointment of Dr Stoiber, December 18 2014 2. Reply from the Secretary General, 11 February 2015 3. Declaration of activities of Dr Stoiber part 1, 7 January 2015 4. Declaration of activities of Dr Stoiber part 2, 2 February 2015 5. Declaration of honour of Dr Stoiber 7 January 2015 6. Response Secretary General to FoEE and CEO questions, 16 February 2015 7. Letter FoEE and CEO to Secretary General requesting reconsideration, 25 May 2015 8. -

Winfried Kretschmann – Grüne Bodenhaftung Schmunzelt Sich Ins Schwarz-Gelbe Revier … Lambertz Kalender 2018 „LIFE IS a DANCE“

Ausgabe 14 Journal 11. Jahrgang · Session 2018 2018 Der Zentis Kinder karne- vals preis geht 2018 gleich an zwei Vereine für ihre tolle Nachwuchsarbeit 55 Objekte erzählen A achens Geschichte: Neu erschienenes Buch der Sammlung Crous Mitreißend: Prinz Mike I. und sein Hofstaat bieten anrühren des Prinzenspiel Unser 69. Ritter WIDER DEN TIERISCHEN ERNST: Winfried Kretschmann – grüne Bodenhaftung schmunzelt sich ins schwarz-gelbe Revier … Lambertz Kalender 2018 „LIFE IS A DANCE“ www.lambertz.de Editorial Journal 14 | 2018 3 Liebe Freunde des Öcher Fastelovvends und des , Neben einem großartigen Sessions tischen Bühne hier beim Tierischen auftakt am 11.11.2017 in den Casino Ernst h aben wird. Als ehemaliger Räumen der AachenMünchener er Öcher Prinz und AKV Präsident hat lebte der neue Aachener Prinz Mike I. unser Verein ihm viel zu verdanken. gemeinsam mit seinem Hof staat und Wir danken für die Jahre, in denen er einem restlos begeisterten Publi die Verkörperung des Lennet Kann auf kum eine ebenso grandiose Prinzen den Aachener Bühnen war. pro klamatio n, die wiederum über f acebook und – ganz neu – auch über Abschied genommen haben wir im YouTube live übertragen wurde. Die letzten Jahr unter anderem von unse positive Resonanz hat uns begeistert. rem langjährigen Ordenskanzler Danke hierfür an alle Sponsoren und C onstantin Freiherr Heereman von Unterstützer des AKV! Zuydtwyck, unserem Ritter Heiner Geißler und unserem Senator Karl Freuen können wir uns auch auf un Schumacher. Wir halten sie und alle seren neuen Ritter 2018. Winfried anderen in bleibender Erinnerung Kretschmann ist ein völlig atypischer und gedenken ihrer auch durch un Politiker: ein Grüner, der seinen Daim ser sozia les Engagement, getreu dem ler liebt, ein aufrechter Pazifist, der Motto: „Durch Frohsinn zur Wohltä Das Wahljahr 2017 war vorüber und Mitglied im örtlichen Schützenver tigkeit“. -

Bulletin of the Institute for Western Affairs, Ed. 25

BULLETIN OF THE INSTITUTE FOR WESTERN AFFAIRS 75 years of the CDU Piotr Kubiak, Martin Wycisk The Christian Democratic Union (CDU) celebrated its 75th anniversary on June 26, 2020. Due to the COVID-19 pandemic, the celebrations were subdued. Together with its sister party CSU, the CDU has become a fixture on the political landscape of the Federal Republic of Germany: from Adenauer to Merkel, no other German party has exerted bigger influence on the fates of its country. The most prominent achievements credited to the Christian democrats are to have strengthened democracy in Editorial Board: Germany and the country’s social market economy, and to have Radosław Grodzki contributed to cooperation with the West, the reunification of Karol Janoś (editor in chief) Germany and European integration. What is more, the CDU is Piotr Kubiak thought of as the party in power: for 51 out of 71 years of its Krzysztof Malinowski existence, the CDU was in the government. 5 out of 8 German chancellors came from among the ranks of the CDU as did 6 out of 12 of the country’s presidents. Christian Democratic parties have won 16 of the total of 19 Bundestag election. Is it there- fore fair to proclaim the success of the Christian Democrats as No. 25(445)/2020 being complete? Has the CDU not lost any of its appeal during 09.07.2020 its 75 years in existence? What are the challenges and problems ISSN 2450-5080 that the CDU is facing in 2020? What future looms ahead for the party as it faces the challenges of the modern world and the choice of new leadership? The Adenauer period The Bulletin is also available on: NEWSLETTER IZ The CDU emerged in the wake of the defeat of the Third Reich, FACEBOOK SCRIBD driven by the need to revive political life in occupied Germany. -

CSU-Parteivorsitzender 1945-1949

Die Parteivorsitzenden* der CSU (Stand: August 2020) Josef Müller – Landesvorsitzender 17.12.1945-28.05.1949 Hans Ehard – Landesvorsitzender 28.05.1949-22.01.1955 Hanns Seidel – Landesvorsitzender 22.01.1955-18.03.1961 Franz Josef Strauß – Landes-/Parteivorsitzender 18.03.1961-03.10.1988 Theo Waigel – Parteivorsitzender 19.11.1988-16.01.1999 Edmund Stoiber – Parteivorsitzender 16.01.1999-29.09.2007 Erwin Huber – Parteivorsitzender 29.09.2007-25.10.2008 Horst Seehofer – Parteivorsitzender 25.10.2008-19.01.2019 Markus Söder – Parteivorsitzender seit 19.01.2019 ** Die Ehrenvorsitzenden der CSU (Stand: Januar 2019) Josef Müller –Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 13.06.1969 Hans Ehard –Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 13.06.1969 Edmund Stoiber – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 29.09.2007 Theo Waigel – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 18.07.2009 Horst Seehofer – Ernennung zum Ehrenvorsitzenden am 14.01.2019 * Die Bezeichnung Landesvorsitzender (seit 1945) wurde 1968 in Parteivorsitzender geändert. ** Die Ernennung zu Ehrenvorsitzenden erfolgte jeweils durch die CSU-Parteitage. Franz Josef Strauß machte in der Präsidiumssitzung am 13.06.1969 darauf aufmerksam, dass die ehemaligen Parteivorsitzenden nach einer Satzungsänderung nicht mehr Mitglied des Landesvorstands wären, stattdessen könnten nun Ehrenmitglieder und Ehrenvorsitzende ernannt werden. 2 Josef Müller – CSU-Parteivorsitzender 1945-1949 (Foto: ACSP) 27.03.1898 in Steinwiesen geboren 1916-1918 Soldat beim Bayerischen Minenwerfer-Bataillon IX 1919-1923 Studium der Rechtswissenschaften -

CDU) SOZIALORDNUNG: Dr

g Z 8398 C 'nformationsdienst der Christlich Demokratischen Union Deutschlands Union in Deutschland Bonn, den 7. Oktober 1982 Für die Wir packen Auftakt-Aktion Bundeskanzler es an Helmut Kohl liegen jetzt sämtliche Materia- Als Helmut Kohl vor zehn Tagen zum Bundes- lien vor. Ausführliche Vorstel- lung mit Abbildungen und Be- kanzler gewählt wurde, sagte er: „Packen wir es stellformular im rosa Teil. gemeinsam an." Dieses Wort gilt. Die Re- Von dem am 1. Oktober 1982 gierung unter seiner Führung hat angepackt. aktuell herausgegebenen „Zur D'e Bürger im Land spüren dies, sie atmen Sache"-Flugblatt zur Wahl Hel- *uf, daß die Zeit der Führungslosigkeit, des mut Kohls wurden am Wo- Tr chenende bereits über 3 Mil- eibenlassens und der Resignation zu Ende lionen Exemplare verteilt. 9eht. Auch die Beziehungen zu unseren Freun- • den im Ausland hat Helmut Kohl mit seinen er- sten Reisen nach Paris und Brüssel gefestigt Das traurige Erbe und gestärkt. Dokumentation über die Hin- terlassenschaft der Regierung Der Bundeskanzler und alle, die ihm helfen, haben in Schmidt im grünen Teil den letzten Tagen mit einem gewaltigen Arbeitspen- sum ein Beispiel für uns alle dafür gegeben, was jetzt yon uns verlangt wird, um Schritt für Schritt das trau- • HELMUT KOHL r,9e Erbe, das die Schmidt-Regierung hinterlassen Wir müssen den Leistungswillen nat, zu überwinden. Die häßliche Hetzkampagne zahl- in unserem Volke wieder beleben Seite 3 reicher Sozialdemokraten gegen diesen Neuanfang 2ßigt ihre Ohnmacht und ihr schlechtes Gewissen; s'e sind schlechte Verlierer und schlechte Demokra- • BUNDESTAGS- ten, und sie werden dafür am 6. März die Quittung er- FRAKTION halten. -

1 5. November 1957 Regierungserklärung Von Ministerpräsident Hanns Seidel Vor Dem Bayeri Schen Landtag

Dok. Seite 1 5. November 1957 Regierungserklärung von Ministerpräsident Hanns Seidel vor dem Bayeri schen Landtag ..................................................................................................... 20 2 4. Dezember 1957 Stellungnahme des SPD-Landesvorsitzenden Waldemar von Knoeringen zur Regierungserklärung des Ministerpräsidenten (vgl. Dok. 1................ ) 45 3 10.-12. Januar 1958 Kulturpolitik als Staatspolitik. Auszug aus der Rede des SPD-Landes- vorsitzenden Waldemar von Knoeringen auf der Tagung „Christentum und demokratischer Sozialismus“ der 1957 gegründeten Katholischen Akademie in Bayern............................................................................................. 63 4 3. Februar 1958 Ansprache von Ministerpräsident Hanns Seidel bei der Übergabe des Forschungsreaktors Garching an die Technische Hochschule München ... 70 5 20. Februar 1958 Die deutsche Aufgabe Bayerns. Vortrag von Ministerpräsident Hanns Seidel in der Universität München ................................................................. 72 6 26. März 1958 Regierungserklärung von Ministerpräsident Hanns Seidel vor dem Bayeri schen Landtag....................................................................................................... 84 7 8. Mai 1958 Erwiderung des SPD-Finanzexperten Friedrich Zietsch auf die Regie rungserklärung von Hanns Seidel sowie die Haushaltsrede des Finanzmi nisters Rudolf Eberhard (vgl. Dok. 6 ) ................................................................. 97 8 2. Juni 1958 Zusammenfassende