José António Velho Gouveia

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Lotação Praias

Capacidade potencial de Capacidade potencial de ocupação Unidades Concelho Praia Tipologia de praia (proposta Programa) ocupação considerando a Dimensão praia Covid Situações particulares (n.º de utentes) Balneares variação da maré Aljezur Praia de Odeceixe Tipo I - Praia Urbana 1200 Grande 1 Aljezur Praia da Amoreira (Mar) Tipo III - Praia Seminatural 700 800 Grande 1 Aljezur Praia de Monte Clérigo Tipo II - Praia Periurbana 1900 2300 Grande 2 Aljezur Praia da Arrifana Tipo II - Praia Periurbana 200 300 Pequena 1 Uso limitado Aljezur Praia da Bordeira Tipo IV - Praia Natural 1600 Grande 1 Aljezur Praia do Amado Tipo II - Praia Periurbana 1300 1600 Grande 1 Vila do Bispo Praia da Cordoama Tipo II - Praia Periurbana 1400 1800 Grande 1 Vila do Bispo Praia do Castelejo Tipo II - Praia Periurbana 500 600 Pequena 1 Uso limitado Vila do Bispo Praia do Beliche Tipo III - Praia Seminatural 400 500 Pequena 1 Uso limitado Vila do Bispo Praia do Tonel Tipo III - Praia Seminatural 1100 1300 Grande 1 Uso limitado Vila do Bispo Praia da Mareta Tipo I - Praia Urbana 1100 1300 Grande 2 Vila do Bispo Praia do Martinhal Tipo III - Praia Seminatural 2100 Grande 2 Vila do Bispo Praia da Ingrina Tipo III - Praia Seminatural 400 500 Pequena 1 Vila do Bispo Praia do Zavial Tipo II - Praia Periurbana 500 700 Grande 1 Vila do Bispo Praia da Salema Tipo I - Praia Urbana 1000 1200 Grande 2 Vila do Bispo Praia das Cabanas Velhas Tipo III - Praia Seminatural 300 400 Pequena 1 Vila do Bispo Praia do Burgau Tipo I - Praia Urbana 200 300 Pequena 1 Lagos Praia da Luz -

Tours Around the Algarve

BARLAVENTO BARLAVENTO Região de Turismo do Algarve SAGRES TOUR SAGRES SAGRES TOUR SAGRES The Algarve is the most westerly part of mainland Europe, the last harbouring place before entering the waters of the Atlantic, a region where cultures have mingled since time immemorial. Rotas & Caminhos do Algarve (Routes and Tours of the Algarve) aims to provide visitors with information to help them plan a stay full of powerful emotions, a passport to adventure, in which the magic of nature, excellent hospitality, the grandeur of the Algarve’s cultural heritage, but also those luxurious and cosmopolitan touches all come together. These will be tours which will lure you into different kinds of activity and adventure, on a challenge of discovery. The hundreds of beaches in the Algarve seduce people with their white sands and Atlantic waters, which sometimes surge in sheets of spray and sometimes break on the beaches in warm waves. These are places to relax during lively family holidays, places for high-energy sporting activity, or for quiet contemplation of romantic sunsets. Inland, there is unexplored countryside, with huge areas of nature reserves, where you can follow the majestic flight of eagles or the smooth gliding of the storks. Things that are always mentioned about the people of the Algarve are their hospitality and their prowess as story-tellers, that they are always ready to share experiences, and are open to CREDITS change and diversity. The simple sophistication of the cuisine, drawing inspiration from the sea and seasoned with herbs, still Property of the: Algarve Tourism Board; E-mail: [email protected]; Web: www.visitalgarve.pt; retains a Moorish flavour, in the same way as the traditional Head Office: Av. -

Guide to Nature Tourism in the Algarve Contents Preface

guide to nature tourism in the algarve Contents Preface 2 Introduction Algarve’s (still) hidden natural treasures 5 Algarve - brief ecogeographic characterization 9 Costa Vicentina The Algarve is naturally big. Or rather big, naturally. This territory of nearly five thousand square 14 Planalto Vicentino kilometres goes far beyond the sands that concentrate the attention of tourists in the summer. 20 Paleodunes From the Barlavento to the Sotavento, there are hidden protected natural areas or that haven’t 23 Reserva Biogenética de Sagres had the attention they deserve. They all wait patiently in the wild, for the looks and the passing 28 Estuaries and Marine Environment by of true Nature lovers. If you are one of them, I warn you that here, in these pages, the journey 33 South Coast begins, through the cliffs, the forest, the riparian corridors and estuarine systems of the Algarve. 38 Costal Wetlands 40 Ria Formosa In fact, we have so many landscapes and with such great biological importance that choosing 47 Ria de Alvor just one would be a Herculean task. And if there is no possible selection among the various 51 Estuário do Arade natural environments in the Algarve, the only solution is to discover them all. Slowly and with 54 Marshes, Reedbeds and Coastal Lagoons heightened senses. 59 Dune Systems and Pine Forests 65 Cliffs at Central Algarve This guide therefore strengthens the diversity of experiences that the destination offers to those 69 Barrocal who want to turn relaxation time into a real vacation. It is no coincidence that nature tourism 76 Fonte da Benémola emerges as one of the products that are “in development” in the Algarve, in the revision proposal 79 Ribeira de Quarteira document of the National Strategic Plan for Tourism (PENT). -

Inventariação Do Património Geomorfológico Do Litoral De Portugal Continental: Costas Altas

Escola de Ciências Liliana Daniela Cerqueira de Sousa Inventariação do Património Geomorfológico do Litoral de Portugal Continental: Costas Altas Dissertação do Mestrado em Património Geológico e Geoconservação Dissertação realizada sob a orientação do Professor Doutor Paulo Jorge Silva Pereira e a coorientação do Professor Doutor Diamantino Manuel Ínsua Pereira Outubro de 2014 DECLARAÇÃO Nome: Liliana Daniela Cerqueira de Sousa Endereço eletrónico: [email protected] Número do Cartão do Cidadão: 13924928 Título da Dissertação: Inventariação do Património Geomorfológico de Litoral de Portugal Continental: Costas Altas Orientador: Professor Doutor Paulo Jorge Silva Pereira Coorientador: Professor Doutor Diamantino Manuel Ínsua Pereira Ano de conclusão: 2014 Designação do Mestrado: Mestrado em Património Geológico e Geoconservação É AUTORIZADA A REPRODUÇÃO INTEGRAL DESTA DISSERTAÇÃO APENAS PARA EFEITOS DE INVESTIGAÇÃO, MEDIANTE DECLARAÇÃO ESCRITA DO INTERESSADO, QUE A TAL SE COMPROMETE. Universidade do Minho, __/__/__ Assinatura: _____________________________________________ ii ●●● “To see a world in a grain of sand And a Heaven in a wild flower Hold infinity in the palm of your hand And eternity in a hour” W.Blake, 1914 “Assim como uma árvore guarda a memória do seu crescimento e da sua vida no seu tronco, também a Terra conserva a memória do seu passado, registada em profundidade ou à superfície, nas rochas, nos fósseis e nas paisagens, registo esse que pode ser lido e traduzido.” Declaração Internacional dos Direitos à Memória da Terra (Digne, 1991) ●●● iii iv AGRADECIMENTOS Quero expressar o meu reconhecido agradecimento a todos que direta ou indiretamente contribuíram para a realização deste trabalho. À minha família por sempre me acompanhar, apoiar e incentivar ao longo da vida, estando incondicionalmente ao meu lado. -

Accommodation

Accommodation Casa Pena Local accommodation Address: Rua São João 293,4740-695 Barqueiros E-mail: [email protected] Alentejo Grândola Apartamentos Turísticos Praia do Sado Tourist Apartments / **** Address: Caminho da Camarinha, Lote 1.57570-789 Grândola Telephone: +351 265 499 400 Fax: +351 265 499 469 E-mail: [email protected] Website: http://www.troiaresort.pt Melides Parque de Campismo da Praia da Galé Camping / Public Address: Fontaínhas do Mar - Praia da Galé 7570 - 689 Melides Telephone: +351 269 979 100 Fax: +351 269 979 105 E-mail: [email protected] Algarve Albufeira Apartamentos Turísticos Clube Praia da Oura Apartamentos Turísticos Golden Beach Tourist Apartments / **** Tourist Apartments / *** Address: Praia da Oura - Apartado 827 8200 - 001 Address: Rua Ramalho Ortigão, Praia da Oura, 8200-604, Albufeira Albufeira Telephone: +351 289 590 300 Fax: +351 289 589 157 Telephone: (+351) 289 586 160 Fax: (+351) 289 512 889 E-mail: [email protected] Website: E-mail: [email protected] Website: http://www.clubepraiadaoura.com https://www.3hb.com Apartamentos Turísticos Montechoro Clube 99 Apartamentos Turísticos Montechoro Clube de Tourist Apartments / *** Praia Address: Rua Alexandre O'Neill - Montechoro 8200-343 Tourist Apartments / *** Albufeira Address: Praia da Oura - Areias de S. João - Apartado 761 Telephone: +351 289 597 150 Fax: +351 289 589 947 - 8200 - 604 ALBUFEIRA E-mail: [email protected];comercial@grup Telephone: 289588486 Fax: 289589332 omontechoro.com Website: E-mail: [email protected] http://www.hotelmontechoro.pt Apartamentos Turísticos Naturmar-Praia Apartamentos Turísticos Soldoiro Tourist Apartments / *** Tourist Apartments / *** Address: Torre da Medronheira, 18 - Olhos d'Água - 8200 Address: Rua Ramalho Ortigão, S/N 8200-604 Albufeira - 635 ALBUFEIRA Telephone: +351 289 588 751 Fax: +351 289 588 628 2013 Turismo de Portugal. -

A Importância Do Planeamento E Da Gestão

O uso turístico enquanto valorização patrimonial: a importância do planeamento e da gestão ________________________________________________________________________________ ANEXOS ________________________________________________________________________________ O uso turístico enquanto valorização patrimonial: a importância do planeamento e da gestão ______________________________________________________________________________ Anexo I – Freguesias constituintes do concelho de Aljezur Fonte: Instituto Nacional de Estatística, 2012 FREGUESIA DE ODECEIXE Área: 45,23 km2 Densidade populacional: 20,49 hab/km2 População residente: 927 (Censos 2001) FREGUESIA DE ROGIL Área: 34,55 km2 Densidade populacional: 34,21 hab/km2 População residente: 1182 (Censos 2001) FREGUESIA DE ALJEZUR Área: 163,66 km2 Densidade populacional: 16,42 hab/km2 População residente: 2687 (Censos 2001) FREGUESIA DE BORDEIRA Área: 79,53 km2 Densidade populacional: 6,19 hab/km2 População residente: 492 (Censos 2001) 109 ________________________________________________________________________________ O uso turístico enquanto valorização patrimonial: a importância do planeamento e da gestão ______________________________________________________________________________ Anexo II – História de Aljezur Fonte: http://www.adpha.pt/adphaa_018.htm, Associação de Defesa do Património Histórico e Arqueológico de Aljezur (acesso em Setembro de 2012). Vestígios do passado pré-histórico atestam a importância deste concelho para povos como os mirenses (7000 anos a.C. final da Idade Glaciária). -

Praias Do Sudoeste Alentejano & Costa Vicentina

PPRRAAIIAASS DDOO SSUUDDOOEESSTTEE AALLEENNTTEEJJAANNOO && CCOOSSTTAA VVIICCEENNTTIINNAA NESTA EDIÇÃO: O NORDESTE EM PORTUGAL Praia da Amoreira faz parte do Parque Nacional do Sudoeste alentejano e costa vicentina! MILFONTES Praia do Patacho e seu navio abandonado! E D I Ç Ã O 9 | J U L / A G O 2 0 2 1 SUDOESTE ALENTEJANO E COSTA VICENTINA 03 PRAIA DA BORDEIRA 09 ZAMBUJEIRA DO MAR Edição 9 JUL/AGO 2021 MUNDO DOS VIAJANTES O Parque Natural do Sudoeste Alentejano e 05 10 FORTALEZA DA ARRIFANA MILFONTES Costa Vicentina localiza-se no litoral sudoeste de Portugal, entre a ribeira da Junqueira, em São xxxxxxxx xxxxxxxx Torpes, e a praia de Burgau, com uma 06 PRAIA DA AMOREIRA 13 PRAIA DO PESSEGUEIRO extensão de 110 km Mundo dos Viajantes xxxxxxxx Site: 07 14 PRAIA DE ODECEIXE PORTO COVO mundodosviajantes.com E-mail: [email protected] Instagram: @mundodosviajantes xxxxxxxx 08 PRAIA DOS ALTEIRINHOS 17 PRAIA DA SAMOQUEIRA xxxxxxxx PPRRAAIIAA DDAA BBOORRDDEEIIRRAA UMA FANTÁSTICA PRAIA COM 3KM DE FAIXA DE AREIA A Praia da Bordeira fica no município de Aljezur. Ela é a praia mais extensa desse município com 3 km de faixa de areia e faz parte do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Apesar da praia ficar mais perto da aldeia da Carrapateira do que da aldeia da Bordeira, dão-lhe o nome de praia da Bordeira, devido ao fato de a ribeira da Bordeira desaguar nessa praia. Esta praia é muito frequentada por surfistas e por pessoas que procuram uma férias longe da confusão do verão. A ribeira da Bordeira por vezes forma uma lagoa, apreciada pelas crianças. -

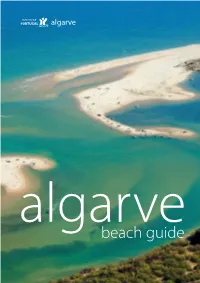

Beach Guide Contents

algarve beach guide contents 002 aljezur 016 vila do bispo 038 lagos 052 portimão 066 lagoa 086 silves 092 albufeira 116 loulé 128 faro 136 olhão 144 tavira 152 vila real de santo antónio 160 castro marim 166 alcoutim 170 glossary 171 map of the algarve 172 list of species BEACH GUIDE // ALGARVE the algarve’s myriad beaches What could be said about the scores of sandy beaches that have put the Algarve on the tourist map? Certainly nothing that the region’s most fervent fans are not already aware of. They experience a constant stream of emotions, awakened by the fine sandy beaches, the scent of the sea air, the greenish-blue colour of the sea, the tiny inhabitants of the rock pools (such as crabs and starfish) and the larger ones in the waters along the shore (such as dolphins), the warm sun flooding the natural landscape with its golden rays and all the vast array of activities on offer at the beach. Holidaymakers are spoiled for choice here. You can go surfing, bodyboarding, water skiing, kitesurfing, parasailing or deep-sea fishing; there are organised boat trips, pedal boats and kayaks; you can play seaside racquet games, build gigantic sandcastles, read a book or simply soak in the refreshing waters of the Atlantic. All of these activities can be enjoyed on our beaches. And if you’re a dedicated beachgoer, you’re bound to have tried several, all of them offering safety and excellent services for summer holidaymakers. But being a fan of the Algarve’s beaches means more still: it means recognising that they are more inviting than any others for holidays in summer and walking in winter, as an alternative to the uplands of the serra. -

Relatório De Síntese Da Biodiversidade Marinha Da Área Marinha Do Parque Natural Do Sudoeste Alentejano E Costa Vicentina

Relatório de Síntese da Biodiversidade Marinha da área marinha do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina Novembro 2018 Projeto MARSW Relatório de Síntese da Biodiversidade Marinha da área marinha do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina Novembro 2018 Bárbara Horta e Costa, Inês Sousa, Adela Belackova, Nuno Sales Henriques, Mafalda Rangel, Frederico Oliveira, Carlos M. L. Afonso, Luís Bentes, Pedro Monteiro, Bernardo R. Quintella, José L. Costa, Pedro R. de Almeida, Ana F. Silva, João P. Marques, Carla Quiles-Pons, Paula Coelho, Teresa Cruz, David Jacinto, João J. Castro, Jorge M.S. Gonçalves Coordenação e execução Beneficiário Parceiro institucional Cofinanciamento Citação recomendada: Horta e Costa, B., Sousa, I., Belackova, A., Henriques, N. S., Rangel, M., Oliveira, F., Afonso, C. M. L., Bentes, L., Monteiro, P., Quintella, B. R., Costa, J. L., de Almeida, P. R., Silva, A. F., Marques, J. P., Quiles-Pons, C., Coelho, P., Cruz, T., Jacinto, D., Castro, J. J., Gonçalves, J. M. S. (2018) Relatório de Síntese da Biodiversidade Marinha da área marinha do Parque Natural do Sudoeste Alentejano e Costa Vicentina. Relatório técnico do Projeto MARSW, Faro, 74 pp + Anexos. Índice Resumo ...........................................................................vii 2010 .............................................................................23 2011 ............................................................................23 1. Perspetiva histórica do PNSACV ..................01 5.2. Pós-plano de ordenamento -

Guia De Turismo De Natureza Do Algarve Índice Geral Prefácio

guia de turismo de natureza do algarve Índice Geral Prefácio 2 Introdução Os tesouros naturais (ainda) escondidos do Algarve 5 O Algarve 9 Costa Vicentina O Algarve é naturalmente grande. Ou é grande, naturalmente. Este território de quase cinco 14 Planalto Vicentino mil quilómetros quadrados vai muito além dos areais que concentram a atenção dos turistas 20 Paleodunas no verão. De barlavento a sotavento, há espaços naturais protegidos ocultos ou ainda sem a 23 Reserva Biogenética de Sagres atenção merecida. Todos eles aguardam, pacientemente e em estado selvagem, os olhares e a 28 Estuários e Meio Marinho passagem dos verdadeiros apreciadores da Natureza. Se é um deles, aviso-o de que aqui, nestas 33 Litoral Sul páginas, começa a viagem pelas arribas, pela floresta, pelos corredores ripícolas e pelos sistemas 38 Zonas Húmidas Costeiras estuarinos do Algarve. 40 Ria Formosa 47 Ria de Alvor De facto, são tantas as nossas paisagens e com tamanha importância biológica que escolher 51 Estuário do Arade apenas uma seria tarefa hercúlea. E se não há seleção possível entre os diversos ambientes 54 Pauis, Caniçais e Lagoas Costeiras naturais do Algarve, a solução só poderá ser descobri-los todos. Com vagar e sentidos aguçados. 59 Sistemas Dunares e Pinhais 65 Arribas do Algarve Central Este guia vem então reforçar a diversidade de experiências que o destino oferece a quem 69 Barrocal quer transformar o tempo de descanso em férias genuínas. Não é por acaso que o turismo 76 Fonte da Benémola de natureza surge como um dos produtos “em desenvolvimento” no Algarve no documento 79 Ribeira de Quarteira de proposta de revisão do Plano Estratégico Nacional do Turismo (PENT). -

Algarve Carnet De Voyage

LE GUIDE QUI VA À L’ESSENTIEL ALGARVE CARNET DE VOYAGE www.petitfute.com Parce que vous êtes unique ... ... vous rêviez d’un guide sur mesure © I love photo_shutterstock.com a vous de jouer ! mon guide sur mesure www.mypetitfute.com 105x155mm_BOD.indd 1 12/05/2016 10:35 Bienvenue en Algarve ! Aux confins de l’Europe, à proximité de l’Afrique, nous vous invitons à © MAÏLYS ALBERTO MAÏLYS © découvrir une terre de rencontres des civilisa- tions. L’Algarve, c’est un autre Portugal, un Portugal qui semble bercé au rythme des mers du Sud. Voilà sans doute pourquoi le tourisme européen y a élu domicile pour des vacances festives, sans contraintes, pares- Vue sur l’Espagne depuis Alcoutim. seuses et langoureuses. En Algarve, c’est un voyage permanent des sens qui débute. On y découvre bien sûr des plages fabuleuses bordées de rochers sculptés par l’érosion, des criques miraculeusement oubliées, mais aussi une contrée verte et fertile, joliment colorée par une végétation semi-tropicale. Aventurez-vous sur les sentiers de randonnées et admirez la variété des paysages, du littoral sauvage de la côte Vicentine à la Serra de Monchique, de la réserve naturelle de la Ria Formosa aux collines escarpées de la Serra do Caldeirão. Sur le plan culturel, la province a longtemps été sous influence maure, encore observable au niveau de la gastronomie, de l’artisanat ou de l’architecture. En route donc pour cette région excep- tionnelle et diverse : Costa Vicentina, Bar - lavento et Sotavento qui vont guider nos pas, sans oublier quelques excursions dans les terres et © INACIO PIRES – SHUTTERSTOCK.COM un Algarve encore traditionnel… La plage d’Odeceixe. -

Beach Guide Contents

algarve beach guide contents 002 aljezur 016 vila do bispo 038 lagos 052 portimão 066 lagoa 086 silves 092 albufeira 116 loulé 128 faro 136 olhão 144 tavira 152 vila real de santo antónio 160 castro marim 166 alcoutim 170 glossary 171 map of the algarve 172 list of species BEACH GUIDE // ALGARVE the algarve’s myriad beaches What could be said about the scores of sandy beaches that have put the Algarve on the tourist map? Certainly nothing that the region’s most fervent fans are not already aware of. They experience a constant stream of emotions, awakened by the fine sandy beaches, the scent of the sea air, the greenish-blue colour of the sea, the tiny inhabitants of the rock pools (such as crabs and starfish) and the larger ones in the waters along the shore (such as dolphins), the warm sun flooding the natural landscape with its golden rays and all the vast array of activities on offer at the beach. Holidaymakers are spoiled for choice here. You can go surfing, bodyboarding, water skiing, kitesurfing, parasailing or deep-sea fishing; there are organised boat trips, pedal boats and kayaks; you can play seaside racquet games, build gigantic sandcastles, read a book or simply soak in the refreshing waters of the Atlantic. All of these activities can be enjoyed on our beaches. And if you’re a dedicated beachgoer, you’re bound to have tried several, all of them offering safety and excellent services for summer holidaymakers. But being a fan of the Algarve’s beaches means more still: it means recognising that they are more inviting than any others for holidays in summer and walking in winter, as an alternative to the uplands of the serra.