Bisher Unbekannter Antoninian Des Saloninus Caesar

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

TIMELINE of ROMAN IMPERIAL COINAGE

27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 B.C. AUGUSTUS 16 Jan 27 BC AUGUSTUS CAESAR Other title: e.g. Filius Augustorum Aureus 7.8g KEY TO METALLIC COMPOSITION Quinarius Aureus GOLD Gold Aureus 25 silver Denarii Gold Quinarius 12.5 silver Denarii SILVER Silver Denarius 16 copper Asses Silver Quinarius 8 copper Asses DE-BASED SILVER from c. 260 Brass Sestertius 4 copper Asses Brass Dupondius 2 copper Asses ORICHALCUM (BRASS) Copper As 4 copper Quadrantes Brass Semis 2 copper Quadrantes COPPER Copper Quadrans Denarius 3.79g 96-98% fine Quinarius Argenteus 1.73g 92% fine Sestertius 25.5g Dupondius 12.5g As 10.5g Semis Quadrans TIMELINE of ROMAN IMPERIAL COINAGE B.C. 27 26 25 24 23 22 21 20 19 18 17 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 A.D.A.D. denominational relationships relationships based on Aureus Aureus 7.8g 1 Quinarius Aureus 3.89g 2 Denarius 3.79g 25 50 Sestertius 25.4g 100 Dupondius 12.4g 200 As 10.5g 400 Semis 4.59g 800 Quadrans 3.61g 1600 8 7 6 5 4 3 2 1 1 2 3 4 5 6 7 8 91011 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 19 Aug TIBERIUS TIBERIUS Aureus 7.75g Aureus Quinarius Aureus 3.87g Quinarius Aureus Denarius 3.76g 96-98% fine Denarius Sestertius 27g Sestertius Dupondius 14.5g Dupondius As 10.9g As Semis Quadrans 3.61g Quadrans 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 TIBERIUS CALIGULA CLAUDIUS Aureus 7.75g 7.63g Quinarius Aureus 3.87g 3.85g Denarius 3.76g 96-98% fine 3.75g 98% fine Sestertius 27g 28.7g -

Introduction

INTRODUCTION It may be worth explaining why this collection has concentrated on a series of coins which has been, at least until quite re- cently, deeply unfashionable. It would be difficult to argue for the artistic merits of mid third-century coins, and the technical skills apparent in both die-engraving and striking are frequently low. The formation of this collection has passed through a number of successive phases, in fact, with different motivations in each case. When I first started to collect Roman coins, as a university student in the late 1960s and early 1970s, the main attraction of coins of emperors such as Gallienus and Claudius II was that many of them could be obtained without large financial outlay. Common types could be purchased for just a pound or two each. Once in paid employment I was able to expand the range of my collecting to some extent, but I very soon discovered that many of my colleagues in the archaeology and museum profes- sions were deeply opposed to the idea of those employed in this type of work forming private collections at all – an attitude which unfortunately still persists in some quarters today. I disagree with this fundamentally, as I believe that those who are fortunate enough to be able to accumulate numismatic knowledge in the course of their employment are best placed to carry out research on, and publish discussion of, interesting items which appear on the open market. I do, however, accept that it is at the very least unwise to collect in the same field as an institution where one is employed, as aspersions can be cast, however unjustly, and these may harm one’s reputation. -

The Epitome De Caesaribus and the Thirty Tyrants

View metadata, citation and similar papers at core.ac.uk brought to you by CORE provided by ELTE Digital Institutional Repository (EDIT) THE EPITOME DE CAESARIBUS AND THE THIRTY TYRANTS MÁRK SÓLYOM The Epitome de Caesaribus is a short, summarizing Latin historical work known as a breviarium or epitomé. This brief summary was written in the late 4th or early 5th century and summarizes the history of the Roman Empire from the time of Augustus to the time of Theodosius the Great in 48 chapters. Between chapters 32 and 35, the Epitome tells the story of the Empire under Gallienus, Claudius Gothicus, Quintillus, and Aurelian. This was the most anarchic time of the soldier-emperor era; the imperatores had to face not only the German and Sassanid attacks, but also the economic crisis, the plague and the counter-emperors, as well. The Scriptores Historiae Augustae calls these counter-emperors the “thirty tyrants” and lists 32 usurpers, although there are some fictive imperatores in that list too. The Epitome knows only 9 tyrants, mostly the Gallic and Western usurpers. The goal of my paper is to analyse the Epitome’s chapters about Gallienus’, Claudius Gothicus’ and Aurelian’s counter-emperors with the help of the ancient sources and modern works. The Epitome de Caesaribus is a short, summarizing Latin historical work known as a breviarium or epitomé (ἐπιτομή). During the late Roman Empire, long historical works (for example the books of Livy, Tacitus, Suetonius, Cassius Dio etc.) fell out of favour, as the imperial court preferred to read shorter summaries. Consequently, the genre of abbreviated history became well-recognised.1 The word epitomé comes from the Greek word epitemnein (ἐπιτέμνειν), which means “to cut short”.2 The most famous late antique abbreviated histories are Aurelius Victor’s Liber de Caesaribus (written in the 360s),3 Eutropius’ Breviarium ab Urbe condita4 and Festus’ Breviarium rerum gestarum populi Romani.5 Both Eutropius’ and Festus’ works were created during the reign of Emperor Valens between 364 and 378. -

Name Reign Succession Died

Name Reign Succession Died March 20, 235 CE - Proclaimed emperor by German legions April 238 CE; Assasinated by Praetorian Maximinus I April 238 CE after the murder of Severus Alexander Guard Proclaimed emperor, whilst Pro-consul in Africa, during a revolt against Maximinus. Ruled jointly with his son Gordian II, and in opposition to Maximinus. Technically a usurper, but March 22, 238 CE - retrospectively legitimised by the April 238 CE; Committed suicide upon Gordian I April 12, 238 CE accession of Gordian III hearing of the death of Gordian II. Proclaimed emperor, alongside father March 22, 238 CE - Gordian I, in opposition to Maximinus by April 238 CE; Killed during the Battle of Gordian II April 12, 238 CE act of the Senate Carthage fighting a pro-Maximinus army Proclaimed joint emperor with Balbinus by the Senate in opposition to April 22, 238 AD – Maximinus; later co-emperor with July 29, 238 CE; Assassinated by the Pupienus July 29, 238 AD Balbinus. Praetorian Guard Proclaimed joint emperor with Pupienus by the Senate after death of Gordian I & April 22, 238 AD – II, in opposition to Maximinus; later co- July 29, 238 CE; Assassinated by the Balbinus July 29, 238 AD emperor with Pupienus and Gordian III Praetorian Guard Proclaimed emperor by supporters of April 22, 238 AD – Gordian I & II, then by the Senate; joint February 11, 244 emperor with Pupienus and Balbinus February 11, 244 CE; Unknown, possibly Gordian III AD until July 238 AD. murdered on orders of Philip I February 244 AD – Praetorian Prefect to Gordian III, took September/October -

Roman Coins Elementary Manual

^1 If5*« ^IP _\i * K -- ' t| Wk '^ ^. 1 Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google Digitized by Google PROTAT BROTHERS, PRINTBRS, MACON (PRANCi) Digitized by Google ROMAN COINS ELEMENTARY MANUAL COMPILED BY CAV. FRANCESCO gNECCHI VICE-PRBSIDENT OF THE ITALIAN NUMISMATIC SOaETT, HONORARY MEMBER OF THE LONDON, BELGIAN AND SWISS NUMISMATIC SOCIBTIES. 2"^ EDITION RKVISRD, CORRECTED AND AMPLIFIED Translated by the Rev<> Alfred Watson HANDS MEMBF,R OP THE LONDON NUMISMATIC SOCIETT LONDON SPINK & SON 17 & l8 PICCADILLY W. — I & 2 GRACECHURCH ST. B.C. 1903 (ALL RIGHTS RF^ERVED) Digitized by Google Arc //-/7^. K.^ Digitized by Google ROMAN COINS ELEMENTARY MANUAL AUTHOR S PREFACE TO THE ENGLISH EDITION In the month of July 1898 the Rev. A. W. Hands, with whom I had become acquainted through our common interests and stud- ieSy wrote to me asking whether it would be agreeable to me and reasonable to translate and publish in English my little manual of the Roman Coinage, and most kindly offering to assist me, if my knowledge of the English language was not sufficient. Feeling honoured by the request, and happy indeed to give any assistance I could in rendering this science popular in other coun- tries as well as my own, I suggested that it would he probably less trouble ii he would undertake the translation himselt; and it was with much pleasure and thankfulness that I found this proposal was accepted. It happened that the first edition of my Manual was then nearly exhausted, and by waiting a short time I should be able to offer to the English reader the translation of the second edition, which was being rapidly prepared with additions and improvements. -

PDF Printing 600

REVUE BELGE DE NUMISMATIQUE ET DE SIGILLOGRAPHIE BELGISCH TIJDSCHRIFT VOOR NlTMISMATIEI( EN ZEGELI(IJNDE PUBLIÉE UI1'GEGEVEN SOllS LE HAllT PATRONAGE ONDER DE HOGE BESCHERMING DE S. M. LE ROI VAN Z. M. DE KONING PAR LA DOOR HET SOCIÉTÉ ROYALE KONINKLIJK BELGISCH DE NUMISMATIQUE DE BELGIQUE GENOOTSCIIAP VOOR NUMISMATIEK Directeurs GHISLAINE MOUCI-IARTE, PIERRE COCKSHAW, FRANÇOIS DE CALLATAY et JOHAN VAN HEESCH CXLVIII - 2002 BRUXELLES BRUSSEL GIJS DE GREEF (*) ROMAN COIN HOARDS AND GERMANIe INVASIONS AD 253·269. A STUDY OF THE WESTERN HOARDS FROM THE REIGNS OF VALERIAN, GALLIENUS AND POSTUMUS C) Introduction A lamanni, oastaiis Galliis, in ltaliam penelraueruni. Dacia, quae a Traiano ultra Danubium [ueral adiecia, amissa est. Graecia, Macedonia, Pontus, Asta, oasiaia est per Gothos. Pannonia a Sarmatis Quadisque popu lata est. Germani usque ad Hispanias peneiraoeruni et cioitaiem nobilem Tarraconem expugnaverunl. Parihi, Mesopolamia occupata, Syriam sibi coe perunl nitulicare. Eutropius, Breuiarutn, IX, 8 With these dramatic words Eutropius and other Roman authors de scrîbed the events, which took place under the reign of the emperors Va lerian (253-260), Gallienus (253-268) and Postumus (260-269). However, the nature, the ehronologîeal and geographical spread and the impact of these invasions remain mostly unknown. The combined evidenee of texts, epigraphy, numismatics and archaeology has been proven incapable of solvîng these problems. This is why, from the beginning of the 20th cen tury, many scholars have sought a link between the Germanie invasions and the hundreds of coin hoards from this period which have been found ail over Europe e). This, in sorne cases aIl to automatically supposed, Iink between hoard and invasion has been severely critized over the last (*) Gijs DE GREEF, Kloosterstraat 58, B-3150 Haacht. -

A REASSESSMENT of GALLIENUS' REIGN TROY KENDRICK Bachelor

A REASSESSMENT OF GALLIENUS’ REIGN TROY KENDRICK Bachelor of Arts, University of Lethbridge, 2014 A Thesis Submitted to the School of Graduate Studies of the University of Lethbridge in Partial Fulfilment of the Requirements for the degree MASTER OF ARTS History Department University of Lethbridge LETHBRIDGE, ALBERTA, CANADA © Troy Kendrick, 2014 Abstract This thesis examines and reassesses the reign of the Roman emperor Gallienus in the mid-third century CE. Specifically, this paper analyses Gallienus’ military and administrative policies, his conception of his emperorship, and the influence his policies had on his successors.Gallienus ruled over the Roman Empire during a period of unprecedented calamities. The misfortunes of the Roman Empire during this period, and the biases against Gallienus in the writings of the ancient Latin authors, left a less-than-favorable impression of Gallienus’ reign. However, a re-evaluation of Gallienus and his policies unveils a remarkably capable emperor, who should be credited with not only saving the Roman Empire from complete collapse, but laying the foundation for the Empire’s recovery in the late third century CE. iii Acknowledgements I would like offer my thanks to committee members David Hay and Kevin McGeough for their assistance and comments regarding my thesis. I would especially like to thank my supervisor, Christopher Epplett, for the invaluable assistance, encouragement, and patience he has extended to me throughout the entire writing process. Finally, I would like to thank my family for -

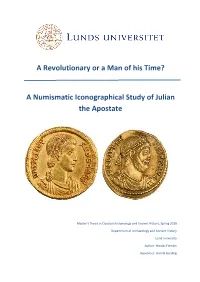

A Numismatic Iconographical Study of Julian the Apostate

A Revolutionary or a Man of his Time? A Numismatic Iconographical Study of Julian the Apostate Master’s Thesis in Classical Archaeology and Ancient History, Spring 2018 Department of Archaeology and Ancient History Lund University Author: Nicolas Frendin Supervisor: Henrik Gerding 2 Abstract Julian the Apostate’s short rule has left in the historical records a clearly divisive picture. This thesis starts with that divisive nature of the reign of Rome’s last pagan emperor and aims to analyse some of the Apostate’s coinage iconography. Can the symbols used on the coins minted during his reign say something about his allegedly revolutionary rule? By choosing to focus on a set of ten symbols found of Julian’s coins, this thesis was subsequently divided in a three-phased analysis in order to approach the subject. Julian’s coin iconography was first analysed in comparison to the totality of the Roman Emperors, stretching back to Octavian/Augustus. The second step was to put Julian’s rule within its own context and compare his coinage iconography to that of his predecessors in his own family, the second Flavian dynasty. The last step was to observe the changes during Julian’s two periods of time in power: being first a Caesar – subordinate to his cousin Constantius II – and later on the sole ruler/Augustus. Julian’s iconography was also compared to Constantius’. The results tend to show that most of Julian’s coin iconography could be characterised as conventional. The true departures can be divided into either obvious or surprising ones. 3 Contents -

Ancient Roman Emperors Checklist Compliments of Littleton Coin Company, LLC

The Ancient Roman Emperors Checklist Compliments of Littleton Coin Company, LLC How to Use This Checklist: To help us serve you better, please put a line through the coins you already have in your Customer Number_________________________ collection. Tear off the top copy of the checklist and return it to us. For your convenience, save the bottom copy to keep track of your growing ancient Roman coin collection. Name __________________________________________________ If you acquire any coins from other sources in the future, you can send us a note and we’ll cross off those issues in our Address ________________________________________________ copy of your checklist. Please note: some of the coins listed may not be included in your club selections but are available upon request. Thank you for letting us serve you. City ________________________ State _______Zip_____________ Mail TOP copy to: Littleton Coin Company, LLC, 1309 Mt. Eustis Road, Littleton, NH 03561-3735 Aelius*** Constantius Gallus** Honorius** Nero* Theodosius I** A.D. 136-138 A.D. 351-354 A.D. 393-423 A.D. 54-68 A.D. 379-395 Aemilian*** Crispus** Hostilian*** Nero ClaudiusDrusus*** Theodosius II*** A.D. 253 A.D. 317-326 A.D. 251 Died 9 B.C. A.D. 402-450 Agrippa** Decentius*** Jovian*** Nero & Drusus Caesar*** Tiberius*** 18 -12 B.C. A.D. 350-353 A.D. 363-364 A.D. 37-38 A.D. 14-37 Allectus*** Delmatius*** Julian II** Nerva** Titus*** A.D. 293-296 A.D. 335-337 A.D. 360-363 A.D. 96-98 A. D. 79-81 Anastasius I*** Diadumenian*** Julian of Pannonia*** Numerian*** Trajan** A.D. -

Ancient Coin Reference Guide

Ancient Coin Reference Guide Part One Compiled by Ron Rutkowsky When I first began collecting ancient coins I started to put together a guide which would help me to identify them and to learn more about their history. Over the years this has developed into several notebooks filled with what I felt would be useful information. My plan now is to make all this information available to other collectors of ancient coinage. I cannot claim any credit for this information; it has all come from many sources including the internet. Throughout this reference I use the old era terms of BC (Before Christ) and AD (Anno Domni, year of our Lord) rather than the more politically correct BCE (Before the Christian era) and CE (Christian era). Rome With most collections, there must be a starting point. Mine was with Roman coinage. The history of Rome is a subject that we all learned about in school. From Julius Caesar, Marc Anthony, to Constantine the Great and the fall of the empire in the late 5th century AD. Rome first came into being around the year 753 BC, when it was ruled under noble families that descended from the Etruscans. During those early days, it was ruled by kings. Later the Republic ruled by a Senate headed by a Consul whose term of office was one year replaced the kingdom. The Senate lasted until Julius Caesar took over as a dictator in 47 BC and was murdered on March 15, 44 BC. I will skip over the years until 27 BC when Octavian (Augustus) ended the Republic and the Roman Empire was formed making him the first emperor. -

$Ncient Islamic British and World Coins and Medals

$QFLHQW ,VODPLF %ULWLVK DQG :RUOG &RLQV DQG 0HGDOV 7R EH VROG E\ DXFWLRQ DW Sotheby’s, in the Upper Grosvenor Gallery The Aeolian Hall, Bloomfield Place New Bond Street London W1A 2AA 'D\V RI 6DOH Tuesday 3 July 2012 at 10.00 am and 2.00 pm Wednesday 4 July 2012 at 10.00 am 3XEOLF YLHZLQJ 45 Maddox Street, London W1S 2PE Thursday 28 June 10.00 am to 4.30 pm Friday 29 June 10.00 am to 4.30 pm Monday 2 July 10.00 am to 4.30 pm Or by previous appointment. &DWDORJXH QR 3ULFH (QTXLULHV James Morton, Stephen Lloyd, Tom Eden, Paul Wood, Jeremy Cheek &RYHU LOOXVWUDWLRQV Lot 568 (front); lot 151 (back); lot 296 (inside front cover); lot 773 (inside back cover) LQ DVVRFLDWLRQ ZLWK 45 Maddox Street, London W1S 2PE Tel.: +44 (0)20 7493 5344 Fax: +44 (0)20 7495 6325 Email: [email protected] Website: www.mortonandeden.com 7KLV DXFWLRQ LV FRQGXFWHG E\ 0RUWRQ (GHQ /WG LQ DFFRUGDQFH ZLWK RXU &RQGLWLRQV RI %XVLQHVV SULQWHG DW WKH EDFN RI WKLV FDWDORJXH $OO TXHVWLRQV DQG FRPPHQWV UHODWLQJ WR WKH RSHUDWLRQ RI WKLV VDOH RU WR LWV FRQWHQW VKRXOG EH DGGUHVVHG WR 0RUWRQ (GHQ /WG DQG QRW WR 6RWKHE\¶V 2QOLQH %LGGLQJ This auction can be viewed online at www.the-saleroom.com and www.invaluable.com. Morton & Eden Ltd offers an online bidding service via www.the-saleroom.com. This is provided on the understanding that Morton & Eden Ltd shall not be responsible for errors or failures to execute internet bids for reasons including but not limited to: i) a loss of internet connection by either party; ii) a breakdown or other problems with the online bidding software; iii) a breakdown or other problems with your computer, system or internet connection. -

Christianity and Gender in Imperial Roman Policy, 57-235

Western Michigan University ScholarWorks at WMU Dissertations Graduate College 4-2011 Women of Foreign Superstition: Christianity and Gender in Imperial Roman Policy, 57-235. Karl E. Baughman Western Michigan University Follow this and additional works at: https://scholarworks.wmich.edu/dissertations Part of the Feminist, Gender, and Sexuality Studies Commons, History of Christianity Commons, and the History of Religion Commons Recommended Citation Baughman, Karl E., "Women of Foreign Superstition: Christianity and Gender in Imperial Roman Policy, 57-235." (2011). Dissertations. 324. https://scholarworks.wmich.edu/dissertations/324 This Dissertation-Open Access is brought to you for free and open access by the Graduate College at ScholarWorks at WMU. It has been accepted for inclusion in Dissertations by an authorized administrator of ScholarWorks at WMU. For more information, please contact [email protected]. WOMEN OF FOREIGN SUPERSTITION: CHRISTIANITY AND GENDER IN IMPERIAL ROMAN POLICY, 57-235 by Karl E. Baughman A Dissertation Submitted to the Faculty of The Graduate College in partial fulfillment of the requirements for the Degree of Doctor of Philosophy Department of History Advisor: Paul L. Maier, Ph.D. Western Michigan University Kalamazoo, Michigan April 2011 WOMEN OF FOREIGN SUPERSTITION: CHRISTIANITY AND GENDER IN IMPERIAL ROMAN POLICY, 57-235 Karl E. Baughman, Ph.D. Western Michigan University, 2011 The relationship between Christianity and the im perial Roman government from 57 to 235 was partially de pendent upon the enforcement of traditional gender roles and the exercise of those roles by women in unique posi tions of influence. Rather than attempt to break free of their defined gender roles, women with distinctive con nections to Christianity and the Roman government were, especially during times of crisis, able to influence im perial policies that provided an atmosphere conducive to positive growth for the early Church.