Naturschutz Mit Dem Storch

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Zur Verbreitung Der Grundwanze Aphelocheirus Aestivalis

ZOBODAT - www.zobodat.at Zoologisch-Botanische Datenbank/Zoological-Botanical Database Digitale Literatur/Digital Literature Zeitschrift/Journal: Entomologische Nachrichten und Berichte Jahr/Year: 2008 Band/Volume: 52 Autor(en)/Author(s): Hoffmann Hans-Jürgen Artikel/Article: Zur Verbreitung der Grundwanze Aphelocheirus aestivalis (Fabricius, 1794) in Deutschland, nebst Angaben zur Morphologie, Biologie, Fortpflanzung und Ökologie der Art und zum Fund eines makropteren Exemplars (Heteroptera). 149-180 © Entomologische Nachrichten und Berichte; downloadEntomologische unter www.biologiezentrum.at Nachrichten und Berichte, 52, 2008/3-4 149 H.-J. H o ff m a n n , Köln Zur Verbreitung der Grundwanze Aphelocheirus aestivalis (F a b r ic iu s , 1794) in Deutschland, nebst Angaben zur Morphologie, Biologie, Fortpflanzung und Ökologie der Art und zum Fund eines makropteren Exemplars (Heteroptera) Zusammenfassung Der gegenwärtige Kenntnisstand bei Taxonomie, Morphologie (spez. Plastron und Flügel-Polymorphismus), Biologie, Entwicklung und Lebensweise der Grundwanze Aphelocheirus aestivalis wird zusammengestellt. Ein makropteres Exemplar und Untersuchungen zur Verdriftung der Art im Rhein werden vorgestellt. Alle (>350) verfügbaren Literaturdaten zu Vorkommen der Art in Deutschland werden aufgelistet und in einer Karte dargestellt und ergeben zusammen mit 1.300 Daten aus Untersuchungen der Bundesanstalt für Gewässerkunde, Koblenz ein völlig neues Bild von der Verbreitung und Häufigkeit der Art in Deutschland. Kuriosa in Form einer Abbildung einer Grundwanze aus dem Jahr 1666 und der evt. Bedeutung der Art für die Bionik bilden den Abschluss. Summary On the distribution of the Benthic Water Bug Aphelocheirus aestivalis (F a b r i c i u s , 1794) in Germany, with data on morphology, biology, development and ecology, and a record of a macropterous individual (Heteroptera). -

Amtsblatt 20 2018.Pdf

e Amtsblatt g-bellheim.d mit den Ortsgemeinden .v Bellheim, Knittelsheim, Ottersheim b. L. und Zeiskam www 46. Jahrgang Donnerstag, den 17. Mai 2018 Nr. 20/2018 Bellheimer GartentageGartentageGartenkultur im Park am Spiegelbach 19.19. –– 21.05.201821.05.2018 Staunen, bummeln, informieren und den Duft und die Farbenpracht der Blumen genießen. Auch in diesem Jahr haben die Bellheimer Gartentage am Samstag bis 22 Uhr geöffnet. Hochkarätige Live-Mu- sik wird an diesem Abend für die musikalische Umrahmung sorgen. Auch die kulinarischen Genüsse kommen nicht zu kurz. Tauchen Sie ein in einen Garten der ganz besonderen Art. Täglich von 11-18 Uhr, Samstag 11-22 Uhr geöffnet. www.bellheimer-gartentage.de Werbung Design und Graphik, K2 Fachbüro 62. Pfingstturnier des Reit- und Fahrvereins Zeiskam vom 17. bis 21. Mai 2018 Mit zahlreichen spannenden Wettkämpfen sowie Spring- und Fahrsport auf höchstem Niveau! Mächtigkeitsspringen unter Flutlicht, Springen S***, Jump and Drive, Amazonenspringen Kl. S, Zweikampsspringen, Großer Preis, Zwei- und Vierspänner im Dressierviereck sowie Hindernisfahren, Pony-Vierspänner Disconight mit DJ Paddy und DJ Vollmi am Samstag. ------------------------------------------------------ Weitere Veranstaltungshinweise finden Sie auf Seite 3. ------------------------------------------------------ AMTSBLATT VERBANDSGEMEINDE BELLHEIM - 2 - Ausgabe 20/2018 Montag bis Dienstag von 19�00 - 07�00 Uhr, Ökum. Sozialstation/AHZ Öffnungszeiten Dienstag bis Mittwoch von 19�00 - 07�00 Uhr, Mittwoch bis Donnerstag von 14�00 - 07�00 Uhr, -

Episodisch Trockenfallende Gewässer Und Fließgewässerabschnitte in Den Planungseinheiten Nach WRRL Der Regionalstelle Neustadt

episodisch trockenfallende Gewässer und Fließgewässerabschnitte in den Planungseinheiten nach WRRL der Regionalstelle Neustadt Planungsein- Betrachtungs- betrachtete von den betrachteten Gewässern trocken Oberflächenwasserkörper die ebenfalls von episodischen heit Name raum Gewässer fallende Oberflächenwasserabschnitte Trockenperioden betroffen sind, aber nicht in den PE benann wurden PE 15 Selz-Pfrimm Selz-Pfrimm Ammelbach Kinderbach , oberhalb Ortslage Kindenheim Isenach - Isenach - PE 16 Eckbach Eckbach Oberer Eckbach Höninger Bach , um Höningen Magsamental meist ganzjährig trocken, da Mittlerer Eckbach bereits in den 60 iger Jahren aufgefüllt Floßbach nach Wegfall Obersülzen auscchließlich Wasser aus ARA Grünstadt ! Lackegraben erst ab Ormsheimerhof Unterer Eckbach wasserführend Nachtweidegraben, Talweidgraben nur bei Starknierderschlägen Unterer Altbach Oberer Altbach Seltenbach oberhalb Hettenleidelheim Obere Isenach Neugraben bei FT - Eppstein nur HW - Affengraben zwischen Ruchheim und Oggersheim, Schwanengraben Entlastung Floßbach zwischen Gewerbegebiet entspringt ab ARA Ellerstadt, Wiesengraben Dannstadt bis Untere Isenach und Ortslage. Fußgönheim und Scheidegraben Dannstadt. Reisbach Tanzwiesgraben erst ab Sedimentationsteiche Südzucker grundwasserführend Riedgraben oberhalb Königsbach. Wenn ARA Königsbach angeschlossen, fällt Riedgraben bis Riedgraben Dannstadt trocken Schwabenbach von Wachenheim bis Ortslage Gönnheim entspringt praktisch an der ARA Weisenheim Fuchsbach a.Sand Sauborn, Talweid- und Seegraben dann ohne Wasserführung -

Themenliste GN Queich Und Lauter

Themenliste GN Queich und Lauter GN Jahr Ort Schwerpunktthema Referat 1 Referat 2 Referat 3 Referat 4 Referat 5 Exkursion 2019 Naturnahe Bäche in Ortslagen Die Renaturierung der Queich sowie sowie Neurungen zum Das neue Landesnaturschutzgesetz Ökologische Mindesanforderungen an die Anlage eines Gewässerparcours in Exkursion an verschiedene Landesnaturschutzgesetz RheinlandPfalz (LNatSchG) – GN Queich/Lauter 2018 Stadt Landau die Gewässerentwicklung und Landau – Aspekte der Planung, Gewässerstrecken in Stadtgebiet (LNatSchG RLP) und Auswirkungen auf die Wasserwirtschaft –unterhaltung in Ortslagen Umsetzung und naturschutzfachliche Landau Auswirkungen auf die und erste Erfahrungen Begleitung Wasserwirtschaft Wanderfischgewässer – Die Gewässerentwicklung am Wiederherstellung der Durchgängigkeit Wiederansiedelung des Atlantischen Probleme durch nicht heimische Die aquatischen Wirbellosen unserer Oberlauf der Wieslauter Lachse am Oberlauf der Wieslauter – Exkursion an verschiedene GN Queich/Lauter 2017 VG Dahn Lachses (Salmo salar) an Krebse in der Pfalz am Beispiel Fließgewässer – Indikatoren für den heimische und fremde Umsetzung des Gewässerpflege- und - Gewässerstrecken an der Wieslauter ausgewählten Gewässern der invasiver Flußkrebse ökologischen Zustand (Typ 5.1) Flusskrebse Makrozoobenthos entwicklungsplanes Vorderpfalz Moderner Gewässerpflege- und Pflege- und Entwicklungsplan für die Gebeitsfremde Pflanzen (Neophyten) Verwendung von gebietseigenem Exkursion an die verschiedenen Entwicklungsplan, Neophyten und Gewässer im Verbandsgemeindegebiet -

WK-FG-Hydromorphologie 2021-2027

Tab. FG-Hydromorphologie-2021/2027: Fliessgewässer - Sanierungsprioritäten 2021/2027 - Wasserkörper außerhalb des prioritären Raums mit möglichem Risiko der Zielverfehlung aufgrund hydromorphologischer Belastungen. Risiko durch hydromorpho- logische Belastungen möglich Fluss Fluss-km (bis) Fluss-km (von) Stau Detail-OWK-Nummer Schwall betroffene Bundesländer Einzugsgebietsgröße in km2 fehlende Durchgängigkeit Zielerreichung (Gesamtzielerreichung) Veränderungen der Morphologie nicht ausereichendes Restwasser 411750000 Noe Abzugsgraben <100 0,00 14,50 x x 2027 405290000 Noe Abzugsgraben <100 14,50 17,49 x x 2027 305740014 Ooe Ach >100 9,20 33,50 x x x x 2027 302570000 Ooe Ach >100 33,50 37,52 x x 2027 300060000 Sbg Achartinger Bach <100 0,00 2,41 x x 2027 305330003 Sbg Achartinger Bach <100 2,41 3,37 x x 2027 305330000 Sbg Achartinger Bach <100 3,37 4,50 x 2027 307100000 Tir Ache >100 1,66 3,99 x x 2027 302320000 Tir Ache >100 3,99 11,82 x x 2027 301940001 Tir Ache >100 11,82 16,89 x x x 2027 305070033 Tir Achenaltarm <100 0,00 1,68 x x 2027 410400000 Ooe Adlersbach <100 0,00 1,86 x x 2027 403260000 Ooe Adlersbach <100 1,86 5,27 x 2027 411140058 Ooe Ager (Nebeng.) [bei Puchheim] <100 0,00 2,02 x 2027 408640001 Noe Aggsbach <100 0,00 6,50 x 2027 405540000 Noe Aggsbach <100 6,50 11,95 x 2027 410230005 Ooe Aisthofener Bach <100 0,00 1,00 x 2027 410230002 Ooe Aisthofener Bach <100 2,00 3,00 x x 2027 411190004 Ooe Aiterbach <100 0,00 6,00 x x x 2027 411190003 Ooe Aiterbach <100 6,00 10,00 x 2027 411190002 Ooe Aiterbach <100 10,00 22,00 x x x -

Rheinland-Pfälzischer Bewirtschaftungsplan 2016 – 2021

MINISTERIUM FÜR UMWELT, LANDWIRTSCHAFT, ERNÄHRUNG, WEINBAU UND FORSTEN RHEINLAND-PFÄLZISCHER BEWIRTSCHAFTUNGSPLAN 2016 – 2021 Diese Druckschrift wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland- Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch von Wahlwerberinnen/Wahlwerbern oder Wahlhelferinnen/Wahlhelfern zum Zwecke der Wahlwerbung verwendet werden. Auch oh- ne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einer politischen Gruppe verstanden werden könnte. Impressum Herausgeber: Ministerium für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz Abteilung Wasserwirtschaft Kaiser-Friedrich-Straße 1 55116 Mainz Internetadresse: www.wrrl.rlp.de Alle Rechte beim Herausgeber Nachdruck mit Genehmigung des Herausgebers Mainz, 22. Dezember 2015 Titelbild: Dr. Thomas Paulus, GfG (Glan bei Lauterecken) Zusammenfassung der Beiträge des Landes Rheinland-Pfalz zum aktualisierten Bewirtschaf- tungsplan und den Maßnahmenprogrammen für den internationalen Bewirtschaftungsplan Rhein 2016–2021 Bericht des Ministeriums für Umwelt, Landwirtschaft, Ernährung, Weinbau und Forsten Rheinland-Pfalz 1 INHALTSVERZEICHNIS ABBILDUNGSVERZEICHNIS .............................. ......................... 8 Verzeichnis der Karten ........................................................................................................ 8 Verzeichnis der Tabellen .................................................................................................... -

Gewässer in Rheinland-Pfalz

GEWÄSSER IN RHEINLAND-PFALZ Die Bestandsaufnahme nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie Ministerium für Umwelt und Forsten Wichtiger Hinweis: Diese Drucksache wird im Rahmen der Öffentlichkeitsarbeit der Landesregierung Rheinland- Pfalz herausgegeben. Sie darf weder von Parteien noch Wahlbewerberinnen und Wahlbewer- bern oder Wahlhelferinnen und Wahlhelfern im Zeitraum von sechs Monaten vor einer Wahl zum Zweck der Wahlwerbung verwendet werden. Dies gilt für Landtags-, Bundestags-, Kom- munal- und Europawahlen. Missbräuchlich ist während dieser Zeit insbesondere die Verteilung auf Wahlveranstaltungen, an Informationsständen der Parteien sowie das Einlegen, Aufdru- cken und Aufkleben parteipolitischer Informationen oder Werbemittel. Untersagt ist gleichfalls die Weitergabe an Dritte zum Zweck der Wahlwerbung. Auch ohne zeitlichen Bezug zu einer bevorstehenden Wahl darf die Druckschrift nicht in einer Weise verwendet werden, die als Parteinahme der Landesregierung zu Gunsten einzelner politischer Gruppen verstanden wer- den könnte. Den Parteien ist es gestattet, die Druckschrift zur Unterrichtung ihrer Mitglieder zu verwenden. Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz Gewässer in Rheinland-Pfalz Die Bestandsaufnahme nach der Europäischen Wasserrahmenrichtlinie (EU-WRRL) Impressum Herausgeber: Ministerium für Umwelt und Forsten Rheinland-Pfalz, Abteilung Wasserwirtschaft Kaiser-Friedrich-Straße 1 55116 Mainz www.wasser.rlp.de © Mainz, 2005 Alle Rechte, insbesondere Vervielfältigung und Verbreitung, auch von Teilen dieses Werkes, -

Verlauf Der Linie 99 Ersatzverkehr S51/S52

Verlauf der Linie 99 Ersatzverkehr S51/S52 B 35 Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Asklepios Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Südpfalzklinik Germersheim Bellheimer Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Wald Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Queich Qu eich Queich Queich Queich Quei ch Queich Spiegelbach Queich Spiegelbach Queich In den Spiegelbach piegelbach S S piegelbach Spiegelbach Stöcken Spiegelbach Vorderwald Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spieg e l b ach Spiegelbach Spie g elbach Spiegelbach S piegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach egelbach Spi Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach B 9 Spiegelbach Spiegelbach Michelsbach elsbach ich M Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Michelsbach Michelsbach Spiegelbach Michelsbach Michelsbach Spiegelbach Spiegelbach Spiegelbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach ch a b Michels Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach M i chelsb a ch Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michelsbach Michels b ach Michelsbach Michelsbach Michelsbach ch a b s el Mich Michelsbach Michelsbach Herxheim Michelsbach Michelsbach h c a Michelsb -

Jahresbericht 2015 Des Landesamtes Für Umwelt Rheinland-Pfalz

JAHRESBERICHT 2015 des Landesamtes für Umwelt Rheinland-Pfalz JAHRESBERICHT 2015 DES LANDESAMTES FÜR UMWELT RHEINLAND-PFALZ Redaktion: Gerd Plachetka Heiko Wingert Horst Luley Mainz, Juni 2016 I mpressum Herausgeber: Landesamt für Umwelt Rheinland-Pfalz Kaiser-Friedrich-Str. 7, 55116 Mainz www.lfu.rlp.de © Juni 2016 Wiedergabe nur mit Genehmigung des Herausgebers INHALT GR uSSwORT 9 PLANUNG UND INFORMATION 11 Öffentlichkeitswirksame Maßnahmen 11 Allg EMEINE QUALITÄTSSICHERUNg 17 Funktionierendes Qualitätsmanagementsystem bescheinigt 17 A BFAllwIRTSCHAFT, BODENSCHUTZ 21 „Leitlinienprojekt“ Mindeststandards bei der Elektroaltgeräte-Entsorgung 21 „Bündnis Kreislaufwirtschaft auf dem Bau“ – Regionale Fach- und Informationsgespräche 23 Schwefelhexafluorid (SF6) – Abfallwirtschaft und Klimaschutz 26 Pilotprojekt zur vertiefenden Erfassung von potenziellen Rüstungsaltstandorten in Rheinland-Pfalz 30 Erfolgreiches Ressourceneffizienz- Unternehmer-Frühstück (RUF) im Landesamt 33 Effizienznetz Rheinland-Pfalz feiert Geburtstag: 10 Jahre erfolgreicher Einsatz für Ressourceneffizienz und Energie 36 Landesamt für UmweLt rheinLand-PfaLz • Jahresbericht 2015 5 NT A URSCHUTZ 39 Kartendienst „Artdatenportal“ 39 GE WÄSSERSCHUTZ 43 Ökologischer Zustand der Fließgewässer in Rheinland-Pfalz 43 Das historische Vorkommen des Lachses (Salme) auf dem Gebiet von Rheinland-Pfalz und angrenzender Gebiete 47 20 Jahre Rheingütestation Worms 52 „Aktion Blau Plus“ feiert 20-jähriges Bestehen auf der Landesgartenschau 56 Gewässerentwicklungsflächen in Rheinland-Pfalz -

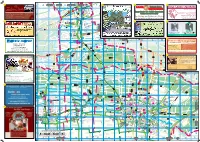

Ortsplan.Pdf

Br. (Pfalz) 1 Hochstadt / B272 Hortulanus-Hof Binsenhof / Klosterhof B272 / Lustadt 5 6 8 ABCDEFPumpw. Am Kirsch- Br. garten 1 straße Pumpwerk 1 F e Siedlung eb u c e L 540 ß e a Neue Löwen-Apotheke a A.ß Hof- Sp tr grabena h c ß H s ß tr s h s Auf der Weide a a u - he w r r A . t P t J s s g Apotheker Christian Lauth o e f Fuchsbach- f esw - Raif h - ri Birkenwald o f o ch G Hotel Restaurant ehem. o halle raße a imba eren h t h n e t h I ns n H un Bahnhof n m Jah t- f d h d e e i a Be r.H t Am B st i e B n s g e e r rin ö v H i ho e - ide b r n eg We 1 i M s w er Löwenstark für Ihre Gesundheit B g F u - s d a t rra Gries uf Wir erwarten Sie in unserem neuen Restaurant, Timo und Maik Küspert GbR h i r t fa en A n t Mozart a ra . P ber P t str. d o h ß In 2 o e 2 Am f ß s Kiga e Tel.: 08000 - 828382 in der Bauernstube oder zur gemütlichen Runde 67378 Zeiskam tr l che . g s aisine Schu- e uf der Bü Gewerbe- gebiet a . 2 A Tel.: 06347 / 97400 s H bertstr in unserer Weinstube. s Gebührenfreies Service-Telefon e Lachenmühle Fax: 06347 / 974066 a Schu- gepl. -

Anhang 1 Wasserkörper Im BG Oberrhein (Oberflächen- Und Grundwasserkörper)

Maßnahmenprogramm BG Oberrhein – Anhang 1 Anhang 1 Wasserkörper im BG Oberrhein (Oberflächen- und Grundwasserkörper) Tabelle 1.1: Darstellung der Oberflächenwasserkörper im BG Oberrhein, in denen eine Veränderung der Bewertung im Vergleich zu 2009 erfolgte und für die eine Ursache der Veränderung genannt wurde Ökologischer Ökologischer Ökologischer Ursache Wasserkörpername HMWB Zustand 2009 Zustand 2015 Zustand 2020 Veränderung Ammelbach NWB 4 4 3 8 Baggersee im Ochsenfeld HMWB 3 4 3 1 Birnbach HMWB 5 5 4 8 Dörniggraben HMWB 4 4 3 6 Hochspeyerbach NWB 2 2 3 3 Lingenfelder Altrhein NWB 5 4 3 1 Michelsbach (Rhein) NWB 4 4 3 6 Mittlere Isenach HMWB 5 4 5 6 Mittlerer Speyerbach HMWB 4 2 3 6 Mußbach NWB 2 2 3 6 Neuhofener Altrhein NWB 4 3 4 8 Obere Isenach NWB 1 2 3 3 Obere Pfrimm NWB 4 4 3 2 Obere Wieslauter NWB 2 2 3 3 Oberer Erlenbach HMWB 4 4 3 2 Oberer Oberrhein HMWB 3 4 3 2 Ranschgraben NWB 4 4 3 6 Riedgraben HMWB 4 5 4 6 Sauerbach NWB 4 3 4 6 Schäferweiher HMWB 4 4 3 1 Schwabenbach NWB 1 1 2 3 Triefenbach HMWB 5 5 4 6 Untere Isenach HMWB 4 5 4 6 Untere Queich NWB 5 4 3 1 Unterer Eisbach HMWB 4 5 4 2 Unterer Erlenbach NWB 5 3 4 6 Unterer Modenbach NWB 5 5 4 3 Wellbach NWB 2 1 2 6 (1) Veränderung aufgrund durchgeführter Maßnahmen (2) Veränderung aufgrund veränderter Belastungen (3) Veränderung aufgrund eines grundsätzlich veränderten Vorgehens beim Monitoring und/oder Zustandsbewertung (inkl. -

Hessen Rheinland-Pfalz

Nr. 1 Lampertheimer Lampertheimer Altrhein Altrhein Nr. 2 Rhein 18 Worms, Stadt Ka kreisfreie 9 rl-M arx Stadt Worms -Gra ben iher chwe ckba ach,E Eckb 19 10 Lampertheim, 20 Stadt LK Bergstraße B l . 4 5 4 2 11 1021 Hessen R h 8 e i 2 n 3 2 . l B Anschluss Blatt 01 B u O 22 s b c e h re g r ra Bobenheim-Roxheim b 12 E e n c Rhein-Pfalz-Kreis k b a c h , E c k Rheinland-Pfalz b 23 a c h ben, w Nr. 3 ngra hein,Erle e Altr aben, i elgr h Oberer Mitt Isenach, en e r Grab r dte Buschgraben Mutterst 13 Altrhein-Kanal 24 ng itu le us Nr. 4 A Altrhein,Erlengraben, 14 Isenach,Mittelgraben, 25 Mutterstadt Nr. 5 Ausleitung 26 Ne tzv e rstärku ng Bürstadt - Kühmoos Abschnitt: Lande sgre nze He sse n/Rhe inland-Pfalz – UA Max imiliansau Antragsunterlagen zum Planfests tellungsverfahren, Unterlage 13.5 - Wasserrechtliche Anträge Wasserrechtliche Anträge Maßstab 1: 10.000 Plananlage13.5.2.1 15 Datum Name Rheinland-Pfalz 2. Abschnitt Blatt 01 27 Bearb. 20.07.2020 Plagge Ing.- und Planungsbüro Carl-Peschken-Str. 12 LANGE GbR 47441 Moers Silbersee Gepr. 22.07.2020 Moschner 200 Tel.: +49 2841 7905 - 0 Anschluss m Fax +49 2841 7905 - 55 Blatt 02 Freig. 24.07.2020 Jandewerth Email: [email protected] Stand 24.06.2020 www.langegbr.de Altrhein-Kanal ©GeoBasis-DE / LVermGeoRP<2019>, dl-de/by-2-0, www.lvermgeo.rlp.de J:\Arcgis\Projekte\daxbu\layout\PFV\RP\13_5_WRA\DAXBU_PFV_13_5_2_WRA.mxd Anschluss Blatt 01 Silbersee Hessen Altrhein-Kanal 16 Lampertheim, 28 Stadt n, LK Bergstraße be , ra n g be n n R le ra e r g b h ,E el ra in itt G e e r i h ,M te n ltr ch d A a t唀 en rs Is te 17 u t er M im he l 29 x de Ro n Ka Vorderer Roxheimer Bobenheim-Roxheim Rhein-Pfalz-Kreis Altrhein 18 Silbersee 30 31 19 8 2 3 2 .