Schloss Biedenbach

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Montessorischule Geisenhausen Buslinienplan Schuljahr 2019/20

Montessorischule Geisenhausen Buslinienplan Schuljahr 2019/20 Buslinie: Haltestellen Abfahrtszeiten Ankunftszeiten Früh Mittag 1 - ARTH Weihmichl, Kindergarten 07:00 Uhr 14:05 Uhr 1 - ARTH Arth, Rottenburger Str. 07:02 Uhr 14:03 Uhr 1 - ARTH Altdorf, Haltestelle 07:08 Uhr 13:57 Uhr “alte Ziegelei” 1 - ARTH LA, Haltestelle Querstraße 07:19 Uhr 13:46 Uhr 1 - ARTH LA, Haltestelle Klötzlmüllerstr. 07:21 Uhr 13:44 Uhr Ecke Sonnblickweg 1 - ARTH LA, Karstadt Ländtorplatz 07:26 Uhr 13:39 Uhr 1 - ARTH LA, Kinderhaus 07:30 Uhr 13:35 Uhr Felix-Meindl-Weg 1 - ARTH LA, Innere Stelze 07:32 Uhr 13:33 Uhr 1 - ARTH Kumhausen, 07:35 Uhr 13:30 Uhr Haltestelle Rathaus 1 - ARTH Obergangkofen LA 21 07:40 Uhr 13:25 Uhr 1 - ARTH Montessorischule 07:50 Uhr 13:15 Uhr Geisenhausen Die Abfahrts- sowie Ankunftszeiten stehen unter Vorbehalt. Wir bitten im kommenden Schuljahr um Berücksichtigung von Baustellen und der täglich unterschiedlichen Verkehrslage, dadurch kann es zu Verspätungen an allen Haltestellen kommen. Außerdem kann durch Beendigung von Baustellen eine mögliche Routenänderung ab dem Kalenderjahr 2020 entstehen, über die Sie zeitnah informiert werden. Montessorischule Geisenhausen Buslinienplan Schuljahr 2019/20 Buslinie: Haltestellen Abfahrtszeiten Ankunftszeiten Früh Mittag 2 - LA-Ost LA neues Archiv 07:20 Uhr 13:47 Uhr Haltestelle Schlachthofstraße 2 - LA-Ost LA Haltestelle 07:25 Uhr 13:45 Uhr Amtsgericht 2 - LA-Ost LA Schönbrunn 07:30 Uhr 13:37 Uhr Haltestelle Am Lurzenhof 2 - LA-Ost LA Moniberg Haltestelle 07:40 Uhr 13:27 Uhr Am Lehel 2 - LA-Ost Montessorischule 07:52 Uhr 13:15 Uhr Geisenhausen Die Abfahrts- sowie Ankunftszeiten stehen unter Vorbehalt. -

Rebuilding the Soul: Churches and Religion in Bavaria, 1945-1960

REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 _________________________________________________ A Dissertation presented to the Faculty of the Graduate School at the University of Missouri-Columbia _________________________________________________ In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Doctor of Philosophy _________________________________________________ by JOEL DAVIS Dr. Jonathan Sperber, Dissertation Supervisor MAY 2007 © Copyright by Joel Davis 2007 All Rights Reserved The undersigned, appointed by the dean of the Graduate School, have examined the dissertation entitled REBUILDING THE SOUL: CHURCHES AND RELIGION IN BAVARIA, 1945-1960 presented by Joel Davis, a candidate for the degree of Doctor of Philosophy, and hereby certify that, in their opinion, it is worthy of acceptance. __________________________________ Prof. Jonathan Sperber __________________________________ Prof. John Frymire __________________________________ Prof. Richard Bienvenu __________________________________ Prof. John Wigger __________________________________ Prof. Roger Cook ACKNOWLEDGEMENTS I owe thanks to a number of individuals and institutions whose help, guidance, support, and friendship made the research and writing of this dissertation possible. Two grants from the German Academic Exchange Service allowed me to spend considerable time in Germany. The first enabled me to attend a summer seminar at the Universität Regensburg. This experience greatly improved my German language skills and kindled my deep love of Bavaria. The second allowed me to spend a year in various archives throughout Bavaria collecting the raw material that serves as the basis for this dissertation. For this support, I am eternally grateful. The generosity of the German Academic Exchange Service is matched only by that of the German Historical Institute. The GHI funded two short-term trips to Germany that proved critically important. -

Landshut 2031 Landshut - Gerzen - Loizenkirchen

Mückenhausen-Gruppe Mückenhausen Busunternehmen GmbH Industriesiedlung 6-8 84140 Gangkofen Telefon: +49-8722-9601-0 www.mueckenhausen.net gültig ab 01.01.19 2031 Loizenkirchen - Gerzen - Landshut 2031 Landshut - Gerzen - Loizenkirchen Verkehrstage Montag - Freitag Verkehrstage Montag - Freitag Fahrtnummer 1 2 4 Fahrtnummer 5 6 7 Verkehrshinweise FSS Verkehrshinweise SSW Loizenkirchen, Raiffeisen - Lagerhaus ab 06:20 06:20 Landshut - Hauptbahnhof/Bus-HST ab 13:30 16:25 18:10 Aham - Ortsmitte 06:21 06:21 Landshut - Hotel Fürstenhof 13:34 16:28 18:12 Gerzen, Hofmark 06:30 06:30 08:05 Landshut - Finanzamt/Amtsgericht 13:41 16:31 18:15 Jesendorf - Bus-HST/WH 06:37 06:37 08:10 Landshut - Niedermayerstr. 13:44 16:35 18:18 Jesendorf - Abzw. Kirchberg 06:39 06:39 08:12 B299-Abzweigung Vogen 13:47 16:38 18:21 Dechantsreit 06:40 06:40 08:13 Eck an der Straß 13:49 16:40 18:23 Pattendorf 06:41 06:41 08:14 Hohenegglkofen 13:50 16:41 18:24 Ried 06:42 06:42 08:15 Abzweigung Reuth 13:53 16:44 18:27 Reichlkofen 06:44 06:44 08:16 Jenkofen 13:54 16:45 18:28 Göttlkofen, Ortsmitte 06:47 06:47 08:17 Abzweigung Reimann 13:55 16:46 18:29 Göttlkofen, Ortsende 06:48 06:48 08:18 Engkofen - HST 13:56 16:47 18:30 Schwatzkofen 06:49 06:49 08:19 Abzw. Adlkofen 13:56 16:47 18:30 Kleinegglkofen 06:50 06:50 08:20 Abzw. Läuterkofen 13:57 16:48 18:31 Günzkofen - HST/WH 06:51 06:51 08:21 Günzkofen - HST/WH 13:58 16:49 18:32 Abzw. -

Abwasserleitungen ! Münster

K ll ä rr a n ll a g e n u n d k a n a ll ii s ii e rr tt e O rr tt s tt e ii ll e ii m L a n d k rr e ii s L a n d s h u tt Oberndorf Etzenbach Gebersdorf Piegendorf Niedereulenbach Schaltdorf Oberroning ! KA Neufahrn-Ergoldsbach ! Winklsaß Neufahrn i.NB KA Oberronning Münster Hofendorf Greilsberg Neufahrn Ettenkofen Schaltdorf Asenkofen Rottenburg a.d.Laaber Altendorf Pattendorf Penk Langenhettenbach KA Bayerbach Dürrenhettenbach Hebramsdorf ! KA Rottenburg/Laaber ! Rohrberg Iffelkofen Gerabach Stein Inkofen Bayerbach b.Ergoldsbach Unterlauterbach Unterotterbach Rottenburg Stocka Frauenwies KA Oberlauterbach ! Bayerbach Allgramsdorf Oberlauterbach Ergoldsbach Rahstorf Baldershausen Ergoldsbach Pram Oberhatzkofen Andermannsdorf Kirchberg Leinbach Oberdörnbach Hölskofen Raffach Hösacker Oberhornbach Paindlkofen Niederhornbach Türkenfeld KA Kläham Oberköllnbach Veitsbuch Untergambach Kläham ! KA Oberköllnbach ! Osterhaun ! Oberergoldsbach Moosthann Tabakried KA Pfeffenhausen Schmatzhausen Martinshaun Pfeffenhausen Weng Postau Egglhausen ! Unterköllnbach Hohenthann Wölflkofen Unholzing Weng Unkofen Pfeffenhausen Hörmannsdorf KA Hohenthann Koppenwall Leitendorf ! Holzhausen Postau KA Weng Pfaffendorf Essenbach Grießenbach ! Bruckbach Unterunsbach KA Postau Hohenthann Oberwattenbach Mettenbach KA Rainertshausen ! Wachelkofen ! Artlkofen KA Grießenbach Rainertshausen Wörth a.d.Isar Stollnried Weihenstephan Oberneuhausen Ginglkofen KA Niederaichbach-Wörth Weihmichl Steinmühle Unterwattenbach Wörth a.d. Is!ar ! KA Unterneuhausen Edenland Obersüßbach -

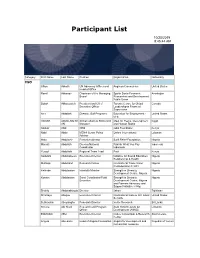

Participant List

Participant List 10/20/2019 8:45:44 AM Category First Name Last Name Position Organization Nationality CSO Jillian Abballe UN Advocacy Officer and Anglican Communion United States Head of Office Ramil Abbasov Chariman of the Managing Spektr Socio-Economic Azerbaijan Board Researches and Development Public Union Babak Abbaszadeh President and Chief Toronto Centre for Global Canada Executive Officer Leadership in Financial Supervision Amr Abdallah Director, Gulf Programs Educaiton for Employment - United States EFE HAGAR ABDELRAHM African affairs & SDGs Unit Maat for Peace, Development Egypt AN Manager and Human Rights Abukar Abdi CEO Juba Foundation Kenya Nabil Abdo MENA Senior Policy Oxfam International Lebanon Advisor Mala Abdulaziz Executive director Swift Relief Foundation Nigeria Maryati Abdullah Director/National Publish What You Pay Indonesia Coordinator Indonesia Yussuf Abdullahi Regional Team Lead Pact Kenya Abdulahi Abdulraheem Executive Director Initiative for Sound Education Nigeria Relationship & Health Muttaqa Abdulra'uf Research Fellow International Trade Union Nigeria Confederation (ITUC) Kehinde Abdulsalam Interfaith Minister Strength in Diversity Nigeria Development Centre, Nigeria Kassim Abdulsalam Zonal Coordinator/Field Strength in Diversity Nigeria Executive Development Centre, Nigeria and Farmers Advocacy and Support Initiative in Nig Shahlo Abdunabizoda Director Jahon Tajikistan Shontaye Abegaz Executive Director International Insitute for Human United States Security Subhashini Abeysinghe Research Director Verite -

Elektromobilität

www.vilsbiburg.de Planen für die Zukunft Information bei: Um den zukünftigen Anforderungen gerecht zu Elektromobilität Stadt Vilsbiburg Stadtwerke Vilsbiburg werden, sollten entsprechende Vorkehrungen ge- Georg Strasser Wolfang Schmid troffen und in Ihre Bauplanungen mit einbezogen Stadtplatz 26 Kindlmühlestraße 2 Information werden, um teure Ertüchtigungen und Umbau- 84137 Vilsbiburg 84137 Vilsbiburg ten zu einem späteren Zeitpunkt zu vermeiden. Tel. 08741 305-444 Tel. 08741 9644-0 für Bauherren Informationen zum Thema finden Sie unter ande- [email protected] [email protected] www.vilsbiburg.de www.stw-vilsbiburg.de rem in der Veröffentlichung „Rechtliche Rahmen- bedingungen für Ladeinfrastruktur im Neubau Gemeinde Altfraunhofen Markt Geisenhausen und Bestand“ des „Schaufenster Elektromobilität“ 1. Bürgermeisterin 1. Bürgermeister der Bundesregierung. Katharina Rottenwallner Josef Reff Rathausplatz 1 Marktplatz 6 84169 Altfraunhofen 84144 Geisenhausen Tel. 08705 928-0 Tel. 08743 9616-0 poststelle@vg- [email protected] altfraunhofen.de www.geisenhausen.de www.vg-altfraunhofen.de Gut zu wissen! Verwaltungsgemeinschaft Markt Velden Gerzen Grundsätzlich ist eine zukunftsfähige Instal- 1. Bürgermeister VG-Vorsitzender lation ratsam. Auch wenn zunächst nur mit Ludwig Greimel Lorenz Fuchs geringerer Leistung geladen werden soll, ist Bahnhofstr. 42 Rathausplatz 1 – stock.adobe.com © slavun es sinnvoll (bei neuer Kabelverlegung) den 84149 Velden 84175 Gerzen Querschnitt bereits für 22 kW zu dimensio- Tel. 08742 288-0 Tel. 08744 9604-0 [email protected] [email protected] nieren, um ggf. zu einem späteren Zeitpunkt www.markt-velden.de www.gerzen.de eine einfache Nachrüstung zu gewährleis- ten. Auch die Sicherungselemente sollten dementsprechend ausgelegt werden. Zu be- achten ist, dass manche Ladestationen inte- In Kooperation mit den Gemeinden Altfraunhofen, grierte FI-Schalter besitzen, was die Installa- Markt Geisenhausen, Markt Velden tionskosten erheblich senken kann. -

Vereinsanschriften

Vereinsanschriften Kreis 106 Vereinsvorstände / Abteilungsleiter Stand: 19.Sptemper 2021 36 Vereine ESC Aham OFV Aich TSV Altfraunhofen LS Andermannsdorf Martin Nadler Hermann Wittmann Konrad Stingl Tobias Steger Lindenstraße 5 Rachelstraße 33 Am Pfarrfeld 3 Kirchbergstraße 13 Aich Andermannsdorf 84168 Aham 84155 Bodenkirchen 84169 Altfraunhofen 84098 Hohenthann Tel: 0171/2060299 Tel: 08741/7310 Tel: 08705/355 Tel: 08784/9694647 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] DJK Ast SC Bodenkirchen SC Bruckberg FC Ergolding Manfred Huber Bichlmaier-Fürmetz Anton Johann Schwanner Johann Kaufmann Haupstraße 103 Am Falltor 1A Fliederstraße 5a Hohe Kreuz-Straße 22 Ast Edlkofen 84184 Tiefenbach 84155 Bodenkirchen 84079 Bruckberg 84030 Ergolding Tel: 0176/70252409 Tel: 08745/7385 Tel: 08765/1508 Tel: 0871/35337 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] SV Essenbach DJK-SV Furth ESC Geisenhausen EC Gerabach Manfred Wagner Nicole Heise Christian Eierkaufer Manfred Mayer Untere Etzstraße 5 Attenhauserstraße 8 Ippenberg 84 Herbststraße 26 Mirskofen 84051 Essenbach 84095 Furth 84144 Geisenhausen 84092 Bayerbach Tel: 08703/8422 Tel: 08704/8121 Tel: 08743/9673269 Tel: 08774/1613 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] EC Goldern SC Grafenhaun ES Hinterskirchen SC Holzhausen Johann Scherl Reinhard Faltermeier Lanzinger Johannes Martin Straßer Goldern 22 Grafenhaun 43 Niederbayerbach 9 Oberhaarbach 30 84100 Niederaichbach 84098 Hohenthann 84181 Neufraunhofen 84144 Geisenhausen Tel: 08702/1851 Tel: 08784/942198 Tel: 0176/20522098 Tel: 08743/1718 [email protected] [email protected] [email protected] [email protected] TSV Kirchberg TSV Kronwinkl ETSV 09 Landshut SV LA- Münchnerau Josef Buresch Thomas Kandler Marianne Heindl Georg Stauner Lilliental 11 Am Baumgraben 6 Aurikelstraße 10 Wampelmühle 2b Haunwang Altdorf 84178 Kröning 84174 Eching / NB. -

Kunst Im Öffentlichen Raum

Kunst im öffentlichen Raum www.vilsbiburg.de GW zur Freigabe an AS - M 19.4. Bild Seite 2 zur Freigabe an AS - M 19.4. www.vilsbiburg.de Sehr geehrte Vilsbiburger Mitbürgerinnen und Mitbürger, verehrte kunstinteressierte Gäste, das „Kulturforum Vilsbiburg e. V.“ hat in Zusammenarbeit mit der Stadt Vilsbiburg in den Jahren 2011, 2013, 2016 und 2018 am Stadtplatz von Vilsbiburg vier Künstlersymposien organisiert, wobei zwölf Kunstwerke entstanden sind (Seite 6 bis 17). Diese Kunstwerke wurden an verschiedenen Stand- orten um die Vilsbiburger Innenstadt aufgestellt und berei- chern seither den öffentlichen Raum. Es war Ziel der Sym- posien, es den Mitmenschen nicht nur zu ermöglichen die Kunstwerke bei der Entstehung vor Ort zu erleben, sondern diese auch in Zukunft zu genießen. Zusammen mit weiteren 14 öffentlich zugänglichen Kunst- werken, die ihren Weg seit den 60er Jahren nach Vilsbiburg fanden, spannen sie den Bogen über die Entwicklung der Kunst bis ins 21. Jahrhundert. Mit Karl Reidel und Prof. Ge- org Brenninger sind zwei der herausragenden Künstler der Nachkriegsjahre an vielen Orten in Vilsbiburg gegenwärtig. Die Herkunft der beiden Bildhauer aus den Nachbarorten Landshut und Velden sowie deren örtlicher Bezug zu Vils- biburg stellt dabei eine Besonderheit dar. Mit dem Onlineportal www.kunst-niederbayern.de würdigt der Bezirk Niederbayern die vielseitige Kunst in den nieder- bayerischen Gemeinden und Städten. Ich lade Sie zu einem Besuch der Kunstwerke in Vilsbiburg sowie in dem Online- portal zu einer spannenden Reise durch die -

CLOUDS and TEARS Press Preview ENG Copy

FOR IMMEDIATE RELEASE CLOUDS AND TEARS brings Michael Sailstorfer’a metaphysical universe to PROYECTOSMONCLOVA November 9, 2017 - December 22, 2017 Michael Sailstorfer, CLOUDS (2012), Truck tire inner tubes, dimensions variable, courtesy of the artist and PROYECTOSMONCLOVA. PROYECTOSMONCLOVA is pleased to announce the opening of CLOUDS AND TEARS by Michael Sailstorfer (Velden/Vils, Germany, 1979). The exhibition brings together works in sculpture, video, and site specific intervention that expound upon the artist’s penchant for finding poesy in praxis. In his first solo presentation in Mexico City, Sailstorfer plays with refuse of the Anthropocene to poetically compose a metaphysical universe which examines consciousness, time, rebirth and wear. Through durational and object-based works he suggests the possibility of a new metaphysical order in which humans’ being is not necessarily exclusively privileged. Sailstorfer’s work has been exhibited in various international institutions including at Sharjha Biennial 8, Sharjah, United Arab Emirates; Swiss Institute, New York, USA; Walker Art Center, Minneapolis, USA; Berlinische Galerie, Berlin, Germany; Bundeskunsthalle Bonn, Bonn, Germany; Casa del Lago, Mexico City, Mexico; Fundació Joan Miró, Barcelona, Spain; K20, Düsseldorf, Germany; Martin-Gropious-Bau, Berlin, Germany; Museum of Contemporary Art, Oslo, Norway; Public Art Fund, New York, USA; Schirn Kunsthalle, Frankfurt, Germany; and Stedelijk Museum voor Actual Kunst Gent, Ghent, Belgium. His work forms part of international public collections -

Landkreis Landshut 35 Gemeinden Und Städte

S O Z I A L R A U M A N A L Y S E 4 für den Landkreis Landshut und die 35 Gemeinden und Städte Dezember 2010 Herausgeber: Landkreis Landshut Kreisjugendamt Veldener Str. 15 84036 Landshut Ansprechpartner: Fachstelle für Jugendhilfeplanung Karl-Jörg Schröter Telefon: 0871/ 408 – 1824 Fax: 0871/ 408 – 16 – 1824 E-Mail: [email protected] Homepage: www.kojalala.de Zusammenstellung und Bearbeitung durch: Institut für Sozialplanung, Jugend- und Altenhilfe, Gesundheitsforschung und Statistik, SAGS GbR Dr. Dieter Jaufmann Dipl. Stat. Christian Rindsfüßer Dipl. Päd., Dipl. Soz. Päd. (FH) Susanne Gruber Theodor-Heuss-Platz 1 86150 Augsburg Telefon: 0821/346298-0 Fax: 0821/346298-8 E-Mail: [email protected] Homepage: www.sags-consult.de II Jugendhilfeplanung im Landkreis Landshut IV. Sozialraumanalyse Vorwort Vorwort Sehr geehrte Leserinnen und Leser, als Landrat des Landkreises Landshut freue ich mich, Ihnen nun die vierte Auflage der Sozialraumanalyse mit Einzelergebnissen der 35 Landkreisgemeinden in ihrer Kurzversion präsentieren zu dürfen. Seit 1996 beschäftigt sich der Landkreis Landshut im Rahmen der gesetzlich vorgeschriebenen Jugendhilfeplanung auch mit Sozialraumplanung. Der Landkreis versteht seine Aufgabe dabei auch darin, Gemeinden, Märkte und Städte in ihrer örtlichen Verantwortung mit Zahlen, Daten und Fakten zu unterstützen und zu begleiten. Das Prinzip der gemeinsamen Verantwortung besonders im Bereich der Jugendarbeit, findet auch in dieser neuen Sozialraumanalyse seine Entsprechung. Dr. Frank Schirrmacher spricht in seinem Buch von dem »Methusalem-Komplott". Durch die demografischen Daten, die auch in diesem Band vorliegen, lässt sich dieses ange- sprochene Phänomen der „Überalterung" der Gesellschaft nur bedingt auch auf den Landkreis Landshut übertragen. -

Für Diesen Wasserkörper Existiert Ein Genehmigtes Umsetzungskonzept

Flusswasserkörper (FWK) Bewirtschaftungsplanung 2015 Flusswasserkörper (FWK) separate Karte Code 1_F487 Bezeichnung Große Vils von Einmündung Kallingerbach bis Einmündung Kleine Vils Vorgänger‐FWK des BP 2009 Komplette Zusammenfassung aus IN042, IN033 Beschreibung des Flusswasserkörpers Vorläufige Zustands‐ bzw. Potenzialbewertung des Flusswasserkörpers Länge Flusswasserkörper (km) 27,5 (Bestandsaufnahme 2013) ‐ Länge Gewässer 1. Ordnung [km] 0 Ökologischer/s Zustand/Potenzial Schlecht ‐ Länge Gewässer 2. Ordnung [km] 27,5 Chemischer Zustand Nicht gut ‐ Länge Gewässer 3. Ordnung [km] 0 Ergebnisse zu Qualitätskomponenten des ökologischen Zustands Größe unmittelbares Einzugsgebiet des FWK [km²] 71,5 Phytoplankton Nicht relevant Einstufung gemäß §28 WHG ‐ Makrophyten & Phytobenthos Unbefriedigend (HMWB/AWB) Prägender Gewässertyp F2.1: Bäche des Alpenvorlandes Makrozoobenthos ‐ Modul Saprobie Mäßig Makrozoobenthos ‐ Modul Allgemeine Schlecht Degradation Gebiete, in denen der Flusswasserkörper vollständig oder anteilig liegt Makrozoobenthos ‐ Modul Versauerung ‐ Flussgebietseinheit Donau Fischfauna Mäßig Planungsraum DII: Donau (Isar bis Inn) Flussgebietsspezifische Schadstoffe Umweltqualitätsnormen erfüllt Planungseinheit DII_PE01: Donau (Isar bis Inn), Vils (zur Donau) Details zum chemischen Zustand Chemischer Zustand (nichtubiquitäre Gut Stoffe) Chemischer Zustand (ubiquitäre Stoffe)3 Nicht gut Gemeinde/Stadt (Länge Gewässer 3. Ordnung mit Vilsbiburg (‐), Velden (‐), Schalkham (‐), Gerzen (‐), Taufkirchen (Vils) 3 Flächenhaftes Verfehlen -

Maps -- by Region Or Country -- Eastern Hemisphere -- Europe

G5702 EUROPE. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5702 Alps see G6035+ .B3 Baltic Sea .B4 Baltic Shield .C3 Carpathian Mountains .C6 Coasts/Continental shelf .G4 Genoa, Gulf of .G7 Great Alföld .P9 Pyrenees .R5 Rhine River .S3 Scheldt River .T5 Tisza River 1971 G5722 WESTERN EUROPE. REGIONS, NATURAL G5722 FEATURES, ETC. .A7 Ardennes .A9 Autoroute E10 .F5 Flanders .G3 Gaul .M3 Meuse River 1972 G5741.S BRITISH ISLES. HISTORY G5741.S .S1 General .S2 To 1066 .S3 Medieval period, 1066-1485 .S33 Norman period, 1066-1154 .S35 Plantagenets, 1154-1399 .S37 15th century .S4 Modern period, 1485- .S45 16th century: Tudors, 1485-1603 .S5 17th century: Stuarts, 1603-1714 .S53 Commonwealth and protectorate, 1660-1688 .S54 18th century .S55 19th century .S6 20th century .S65 World War I .S7 World War II 1973 G5742 BRITISH ISLES. GREAT BRITAIN. REGIONS, G5742 NATURAL FEATURES, ETC. .C6 Continental shelf .I6 Irish Sea .N3 National Cycle Network 1974 G5752 ENGLAND. REGIONS, NATURAL FEATURES, ETC. G5752 .A3 Aire River .A42 Akeman Street .A43 Alde River .A7 Arun River .A75 Ashby Canal .A77 Ashdown Forest .A83 Avon, River [Gloucestershire-Avon] .A85 Avon, River [Leicestershire-Gloucestershire] .A87 Axholme, Isle of .A9 Aylesbury, Vale of .B3 Barnstaple Bay .B35 Basingstoke Canal .B36 Bassenthwaite Lake .B38 Baugh Fell .B385 Beachy Head .B386 Belvoir, Vale of .B387 Bere, Forest of .B39 Berkeley, Vale of .B4 Berkshire Downs .B42 Beult, River .B43 Bignor Hill .B44 Birmingham and Fazeley Canal .B45 Black Country .B48 Black Hill .B49 Blackdown Hills .B493 Blackmoor [Moor] .B495 Blackmoor Vale .B5 Bleaklow Hill .B54 Blenheim Park .B6 Bodmin Moor .B64 Border Forest Park .B66 Bourne Valley .B68 Bowland, Forest of .B7 Breckland .B715 Bredon Hill .B717 Brendon Hills .B72 Bridgewater Canal .B723 Bridgwater Bay .B724 Bridlington Bay .B725 Bristol Channel .B73 Broads, The .B76 Brown Clee Hill .B8 Burnham Beeches .B84 Burntwick Island .C34 Cam, River .C37 Cannock Chase .C38 Canvey Island [Island] 1975 G5752 ENGLAND.