L'édifice De Rumine

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Le Musée Olympique

LA CÔTE p.5 Château de Morges & ses musées p.6 Château de Nyon p.6 Maison du Basket p.7 La Maison de la Rivière p.8 Musée du Léman p.9 Musée national suisse – Château de Prangins p.10 Musée romain de Nyon YVÉRDON p.12 Centre d’art contemporain p.13 Maison d’Ailleurs p.14 Musée d’Yverdon et région (MY) LÔZÂNE p.16 Abbaye de Montheron p.17 Cinémathèque suisse p.17 Collection de l’Art Brut p.18 Espace des inventions p.19 Fondation de l'Hermitage p.20 Le Musée Olympique p.21 mudac p.22 Musée de la main UNIL-CHUV p.23 Musée de l'Elysée p.23 Musée historique de Lausanne p.24 Musée et Jardins botaniques cantonaux p.25 Musée romain de Lausanne-Vidy p.26 Palais de Rumine p.26 Ciné du musée p.27 Musée cantonal d’archéologie et d’histoire p.27 Musée monétaire cantonal p.28 Musée cantonal de géologie p.28 Musée cantonal de zoologie p.29 Musée cantonal des Beaux-Arts p.30 UNIL - L’éprouvette p.31 ArchéoLab p.32 Musée d'art de Pully RIVIÉRÂ p.34 Alimentarium - Musée de l'alimentation p.35 Musée Suisse du Jeu p.35 Château de Chillon™ p.36 Musée de Montreux p.36 Musée historique de Vevey / Musée de la Confrérie des Vignerons p.37 Musée Jenisch Vevey p.37 Musée nest p.38 Musée suisse de l’appareil photographique p.38 Villa « Le Lac » Le Corbusier KIK ANKOI ? p.39 Activités avec réservation p.44 Activités sans réservation p.46 Activités journalières PâKOMUZé continue d’étoffer son programme culturel en se réjouissant d’accueillir, pour sa treizième édition, le Château de Morges & ses Musées ainsi que le récent Musée nest. -

Lausanne, L'exposition

CANTON DE VAUD DÉPARTEMENT DE LA FORMATION, DE LA JEUNESSE ET DE LA CULTURE (DFJC) SERVICE DES AFFAIRES CULTURELLES École-Musée dp • n°62–2018 Musée Historique LAUSANNE, Lausanne L’EXPOSITION PRÉAMBULE Degrés ciblés : 4e-8e P Objectif : préparer la visite de la nouvelle exposition permanente du Musée historique Lausanne en trois temps : • avant la visite avec un débat sur la ville actuelle, une initiation à la démarche historique et la présentation de certains métiers du musée constituant le fil rouge de la visite ; • pendant la visite par le biais de thématiques d’exploration à choix exploitées dans des fiches d’activités ; • après la visite avec la correction collective des fiches d’activités et des propositions de pro- longement en lien avec les métiers du musée. Domaines d’enseignement : sciences sociales – « les enjeux de la société dans leurs dimensions sociales, culturelles, économiques, politiques et environnementales », français et arts visuels. Matériel : fiches d’activités et corrigés téléchargeables sur www.lausanne.ch/mhl/Ecole- Musee-dossier. La forme masculine est uniquement utilisée dans le présent dossier, mais elle recouvre les deux formes, masculine et féminine. SOMMAIRE INFOS PRATIQUES POUR LES ÉCOLES ........................................................ 2 LE MUSÉE HISTORIQUE LAUSANNE EN QUELQUES MOTS ........................... 3 LAUSANNE, L’EXPOSITION .....................................................................................5 SE PRÉPARER ........................................................................................... -

Confection D'une Brochure

CONFECTION D’UNE BROCHURE 1 2 Plier les feuilles dans le sens de la hauteur Plier une nouvelle fois les feuilles, dans le sens (pour un meilleur rendu, vous pouvez coller de la largeur. (le plus petit numéro de page les pages après les avoir pliées). doit être à l’extérieur). 3 4 Assembler les différentes pages. Maintenez le tout à l’aide d’un élastique. Reproduction interdite, tous droits réservés Randonature Sàrl POUR EN SAVOIR PLUS Lausanne, un lieu, un bourg, une ville. Antoinette Pitteloud et Charles Duboux (dir.), Presses polytechniques et universitaires romandes, Lausanne, 2002. Bâtir, 75 ans, 1926 - 2001. Journal de la construction de la Suisse romande. InEdit Publications SA, Saint-Sulpice, 2001. Le jardin botanique à Lausanne. Musée et jardins botaniques cantonaux, Lausanne, 1996. www.lausanne.ch (Site officiel de la Ville de Lausanne) www.cisrl.ch (Comunauté israélite de Lausanne et du Canton de Vaud) http://dbserv1-bcu.unil.ch/dbbcu/persovd/centenaire.php (Centenaire du Palais de Rumine) CRÉDITS DES TEXTES ET ILLUSTRATIONS Ce sentier a été créé par Randonature Sàrl sur la base du dépliant «Lausanne Promenades». Une partie des informations présentées dans cet ouvrage est issue des ouvrages et sites internet listés ci-dessus. Textes et images © Randonature Sàrl 2007, excepté images pp. 5, 8, Randonature Sàrl ne peut être tenue pour responsable 14, 17, 23, 26, 30, 32: Musée historique de la Ville de Lausanne, p.8: de l’état des chemins, d’un accident survenu sur cet itinéraire Palais de Beaulieu, pp. 19-20: Opéra de Lausanne. Cartes: Lausanne ni du fait que vous vous y égariez. -

Programme Des Cultures Les Musées, Jardins De Culture Avec Passion Et Avec Vous

programme des cuLtures Les musées, jardins de cuLture Avec passion et avec vous. Fidèle à ses traditions, la nuit des Musées de Lausanne et Pully propose cette année de fêter Nuit des Musées la culture à travers un mot, une idée, une manière de voir : la culture comme un jardin, Chaque année, une terre fertile prête à faire pousser des merveilles. Ainsi, la graine à planter qui fait cette la BCV soutient plus année office de billet, c’est bien sûr le sésame, mais c’est aussi et surtout ce geste symbolique de 800 événements qui initie quelque chose de simple et d’inédit : l’échange. dans le canton. Car la culture n’existe pas sans regards. La nuit des Musées s’est toujours efforcée à inviter le public le plus large et le plus diversifié possible. Plus d’une centaine d’animations conçues pour la NDM sont ainsi proposées dans 24 institutions, de 14:00 à 02:00, pour un prix défiant toute concurrence : 10 francs pour les adultes, zéro pour les enfants ! L’insolite Musée FMR, qui prend ses quartiers dans l’usine Tridel jusqu’à 04:30 fera le bonheur des mélomanes noctambules. Il faut cultiver notre jardin, nous dit Voltaire. À vous désormais, chers visiteurs, de prendre les choses en mains. Le terreau a été bichonné par des pros de la culture qui ont travaillé sans relâche des semaines durant. Au nom de l’association de la nuit des Musées de Lausanne et Pully, j’adresse un grand merci aux directeurs des musées et à leurs équipes, aux chefs de projets NDM Florian Schmied (communication, organisation, Musée FMR) et Carine Bonsack (Accès-Cible), ainsi qu’à l’ensemble de nos partenaires qui ont rendu possible, une fois de plus, ce beau rendez-vous. -

Inventaire Suisse Des Biens Culturels D'importance Nationale

Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale Commune Objet Edifices Objet simple Objet multiple Collections Musée Archive Bibliothèque Archéologie spéciaux Cas x y Agiez ISOS village: Agiez Aigle Château et Musée de la vigne, du vin et de l’étiquette, x x 564.381 129.400 Chemin du château Eglise réformée Saint-Maurice, Avenue du Cloître x 564.208 129.503 Maison de la Dîme, Chemin du château x 564.331 129.386 Musée de la vigne, du vin et de l'étiquette -> Château ISOS petite ville / bourg: Aigle Allaman Château x 520.063 147.196 Arnex-sur-Orbe ISOS village: Arnex-sur-Orbe Arzier-Le Muids Chartreuse d’Oujon et maison basse, monastère médiéval x 503.480 146.670 Aubonne Ancienne Poudrerie fédérale, Chemin de la Vaux 48 x 520.514 148.916 Château x 519.596 150.026 Hôtel de Ville et grenette, Grande Rue 2 x 519.580 149.890 Maison d’Aspre avec son orangerie, Le clos d’Aspre x 519.650 149.775 VAUD 391 Inventaire suisse des biens culturels d’importance nationale Commune Objet Edifices Objet simple Objet multiple Collections Musée Archive Bibliothèque Archéologie spéciaux Cas x y Aubonne (suite) Manoir et manège, Bougy-Saint-Martin 6 x 518.853 149.629 ISOS petite ville / bourg: Aubonne ISOS cas particulier: Poudrerie fédérale Avenches Aventicum, ville romaine x 570.400 192.400 Château, Rue du Château x 569.700 192.323 Cure, Rue du Jura 2 x 569.636 192.281 Eglise réformée Sainte-Madeleine, Place de l’Eglise x 569.664 192.201 Musée romain - > Tour de l‘évêque Temple à Donatyre, Route de Villarepos x 570.990 191.790 Tour de l’évêque -

Lausanne's Best Picks

LAUSANNE’S BEST PICKS LAUSANNE: A DOWN-TO-EARTH CITY FULL OF TREASURES! It becomes very obvious as soon as you look at the map in this mini-guide. Lausanne is a city built on a human scale. Moving from one point to another is as simple as can be on foot or by taking advantage of the excellent public transport. To make your journey of discovery even easier, we have mapped out two routes at strategic points in the city. The first allows you to explore the centre of Lausanne while the second takes you down to the lakeshore. Lausanne is a fascinating place that you can explore and an open-air museum all wrapped up in one! www.lausanne-tourisme.ch www.artenville.ch Edition: Cultural Service of the City of Lausanne and Lausanne Tourism Graphics and editing: Transistor.ch With the support of the Tourism Equipment Fund for the Lausanne region e y o r B e La Valleyre d . R e oy Br de au se is u R Croisettes Vennes n lo F i t- z Ateliers ti n Le Pe o Le Ri Fourmi e v u o L a L ère ch ua V a L Sallaz CHUV R R u és u u e h e l c ie d d e r l n a u u Avenue de France u R n M Malley a M P u u e T - e r a B u é d u x - u p d u e d V Parc de a e d u a e s l Rue Dr-C.-Roux . -

In the Footsteps of His Majesty King Bhumibol Adulyadej Access Places Where to Buy Souvenirs and Practical Information

“Lausanne, sister city of Bangkok, is proud of its privileged relations with the Kingdom of Thailand.” Lysandre C. Seraïdaris, son of King Bhumibol’s private tutor Access CITY Places where to buy souvenirs TOUR and practical information In the footsteps of His BOOK about King Bhumibol and the royal Available at the Lausanne Tourisme Majesty King Bhumibol Adulyadej family in Lausanne, by Lysandre C. Seraïdaris Information desk, located at the metro (in Thai, English and French). station “Ouchy-Olympique” Between Lausanne and the Thai royal family, there exists a story of brotherhood, exchanges and respect that we wish to honour with this new walk. Visit the CHOCOLATE “TOM YAM” with a particular Läderach AG, Métropole Lausanne, 10 places that marked King Bhumibol’s life in Lausanne for almost 20 years. touch of exotic tastes appreciated by Asian Rue des Terreaux 15-23, 1003 Lausanne And finish with a flourish at the Denantou Park to admire the traditional Thai visitors. Shop will open this summer 2017. www.laederach.ch pavilion that the King gave the town to express his attachment. May this www.visitelausanne.ch walk enable our friends from Thailand and the whole world to discover an GUIDED CITY TOURS by reservation [email protected] unusual aspect of our town and sustain the privileged relations between Lausanne and Bangkok and the Thai and Swiss peoples. [email protected] www.lausanne-tourisme.ch MyLausanne © François Marclay © Photos: LT/Laurent Kaczor. LT/www.diapo.ch. Clinique Cecil. Hotel Royal Savoy. Beau-Rivage Palace. Ecole Nouvelle. Clinique de Montchoisi The 10 places 1. -

LAUSANNE TRANSPORT CARD 2021 Une Carte Qui Vous Offre Les Transports Publics Et Des Rabais !

LAUSANNE TRANSPORT CARD 2021 Une carte qui vous offre les transports publics et des rabais ! Si vous séjournez dans un établissement payant la taxe de séjour, avec votre Lausanne Transport Card, vous pouvez emprunter librement les transports publics de l’agglomération (bus, train, métro) durant tout votre séjour (maximum 15 jours). Mais ce n’est pas tout ! Grâce à nos partenaires, vous bénéficiez de rabais exceptionnels et d’avantages auprès de nombreux musées, commerçants et autres prestataires de loisirs. ZONES MOBILIS DU RÉSEAU DES www.lausanne-tourisme.ch/ltc TRANSPORTS PUBLICS VALABLES POUR LES DÉTENTEURS DE LA LAUSANNE TRANSPORT CARD CHESEAUX VUFFLENS SURLAUSANNE LAVILLE CHALET18 ROMANEL ÀGOBET 16 SURLAUSANNE 15 GRANDMONT VERSCHEZ LESBLANC BUSSIGNY 12 ÉPALINGES RENENS CROISETTES PRILLYMALLEY SALLAZ SAVIGNY CHAUDERON11 EPFL CHUV MALLEY LAUSANNEFLON 12 PULLYNORD 19 LA CONVERSION BOSSIÈRES OUCHY-OLYMPIQUE PULLY GRANDVAUX Train LUTRY VILLETTE Bus CULLY ÉPESSES Métro LAC LÉMAN VOS AVANTAGES AVEC LA LAUSANNE TRANSPORT CARD 2021 LOISIRS & SHOPPING AQUATIS – AQUARIUM-VIVARIUM CATHÉDRALE DE LAUSANNE COMPAGNIE GÉNÉRALE Rte de Berne 144 Place de la Cathédrale DE NAVIGATION (CGN) +41 21 654 23 23 +41 21 316 71 61 Débarcadère d’Ouchy www.aquatis.ch www.cathedrale-lausanne.ch Infoline : +41 900 929 929 CHF 24.- (au lieu de CHF 29.-) CHF 3.- (au lieu de CHF 5.-) (CHF 0.50 min) Enfants (6-15 ans): sur le billet adulte pour une www.cgn.ch CHF 15.- (au lieu de CHF 19.-) montée à la tour du beffroi Traversée Ouchy - Evian (aller-retour) e Rabais de CHF 10.- sur entrée famille de la Cathédrale 2 classe CHF 28.80.- (au lieu de CHF 36.-) re → Métro m2, station « Vennes » → Métro m2, station « Bessières » 1 classe CHF 40.80.- (au lieu de CHF 51.-) Traversée Ouchy - Thonon (aller-retour) e 2 classe CHF 40.- (au lieu de CHF 50.-) re 1 classe CHF 56.- (au lieu de CHF 70.-) Et également 50% de rabais supplémentaire pour les détenteurs d’un abonnement demi-tarif, ainsi que pour les enfants (6-16 ans). -

LAUSANNE TRANSPORT CARD 2021 Eine Karte, Die Ihnen Die Nutzung Der Öffentlichen Verkehrsmittel Und Zahlreiche Ermässigungen Bietet

LAUSANNE TRANSPORT CARD 2021 Eine Karte, die Ihnen die Nutzung der öffentlichen Verkehrsmittel und zahlreiche Ermässigungen bietet. Wenn Sie in einer Unterkunft wohnen, die die Kurtaxe entrichtet, mit dieser Karte nutzen Sie während Ihres Aufenthalts (max. 15 Tage) alle öffentlichen Verkehrsmittel (Bus, Zug, Metro) im Grossraum Lausanne gratis. Doch damit nicht genug! Dank unserer Partnerunternehmen kommen Sie darüber hinaus in den Genuss von einmaligen Ermässigungen und Vorteilen in zahlreichen Museen, Geschäften und bei weiteren Freizeitangeboten. NUTZBARES ÖFFENTLICHES www.lausanne-tourisme.ch/ltc VERKEHRSNETZ FÜR INHABER DER LAUSANNE TRANSPORT CARD CHESEAUX VUFFLENS SURLAUSANNE LAVILLE CHALET18 ROMANEL ÀGOBET 16 SURLAUSANNE 15 GRANDMONT VERSCHEZ LESBLANC BUSSIGNY 12 ÉPALINGES RENENS CROISETTES PRILLYMALLEY SALLAZ SAVIGNY CHAUDERON11 EPFL CHUV MALLEY LAUSANNEFLON 12 PULLYNORD 19 LA CONVERSION BOSSIÈRES OUCHY-OLYMPIQUE PULLY GRANDVAUX Eisenbahn LUTRY VILLETTE Bus CULLY ÉPESSES Metro GENFERSEE IHRE VORTEILE MIT LAUSANNE TRANSPORT CARD 2021 FREIZEIT UND EINKAUFEN AQUATIS – AQUARIUM-VIVARIUM CATHÉDRALE DE LAUSANNE CINÉTOILE Place de la Cathédrale Centre Malley Lumières Rte de Berne 144 +41 21 316 71 61 Chemin du Viaduc 1 +41 21 654 23 23 www.cathedrale-lausanne.ch +41 21 621 88 20 www.aquatis.ch CHF 3.- (statt CHF 5.-) www.cinetoile.ch CHF 24.- (statt CHF 29.-) für eine Karte für Erwachsene Normaltarif CHF 16.- (statt CHF 19.-) Kinder (6-15 Jahre): für den Aufstieg auf den Ermässigter Tarif CHF 13.- (statt CHF 16.-) CHF 15.- (statt CHF 19.-) Glockenturm der Kathedrale Nicht gültig für den 3D-Zuschlag Rabatt CHF 10.- auf Familieneintritt → Metro m2, Haltestelle „Bessières“ oder für 3D-Brillen → Metro m2, Haltestelle „Vennes“ → Bus Nr. -

Eine Authentische Stadt Mit Unzähligen Schätzen!

UNSERE HIGHLIGHTS IN LAUSANNE LAUSANNE: EINE AUTHENTISCHE STADT MIT UNZÄHLIGEN SCHÄTZEN! Sie werden es sofort sehen, wenn Sie einen Blick auf die Karte in diesem Miniführer werfen: Lausanne ist eine Stadt mit überschaubarem Format. Hier ist es wunderbar ein- fach, von einem Ort zum nächsten zu gelangen – ob nun mit den hervorragenden öffentlichen Verkehrsmitteln oder zu Fuss. Um Ihnen die Entdeckung zu erleichtern, haben wir zwei Routen ausgearbeitet, die die strategischen Punkte der Stadt miteinander verbinden: Die erste führt Sie durch das Zentrum und die zweite ans Seeufer. Starten Sie Ihre Erkundungstour durch Lausanne und entdecken Sie die Stadt als Freilichtmuseum! www.lausanne-tourisme.ch www.artenville.ch Herausgeber: Kulturabteilung der Stadt Lausanne und Lausanne Tourisme Grafikdesign und Redaktion: Transistor.ch Mit der Unterstützung des Fonds für die Tourismusförderung in der Region Lausanne e y o r B e La Valleyre d . R e oy Br de au se is u R Croisettes Vennes n lo F i t- z Ateliers ti n Le Pe o Le Ri Fourmi e v u o L a L ère ch ua V a L Sallaz CHUV R R u és u u e h e l c ie d d e r l n a u u Avenue de France u R n M Malley a M P u u e T - e r a B u é d u x - u p d u e d V Parc de a e d u a e s l Rue Dr-C.-Roux . Rue J.-L.- - e u D la Brouette v M n Av. -

Une Trentaine De Tombes La Tène D À Lausanne-Vidy (Suisse) Patrick Moinat, Gilbert Kaenel

Une trentaine de tombes La Tène D à Lausanne-Vidy (Suisse) Patrick Moinat, Gilbert Kaenel To cite this version: Patrick Moinat, Gilbert Kaenel. Une trentaine de tombes La Tène D à Lausanne-Vidy (Suisse). Bulletin de l’Association française pour l’étude de l’âge du fer, AFEAF, 1993, 11, pp.59. hal-02867350 HAL Id: hal-02867350 https://hal.archives-ouvertes.fr/hal-02867350 Submitted on 21 Aug 2020 HAL is a multi-disciplinary open access L’archive ouverte pluridisciplinaire HAL, est archive for the deposit and dissemination of sci- destinée au dépôt et à la diffusion de documents entific research documents, whether they are pub- scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, lished or not. The documents may come from émanant des établissements d’enseignement et de teaching and research institutions in France or recherche français ou étrangers, des laboratoires abroad, or from public or private research centers. publics ou privés. Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial - NoDerivatives| 4.0 International License Une trentaine de tombes La Tène D à Lausanne-Vidy (Suisse) La nécropole de Vidy, fouillée par Patrick Moinat en 1989/90 sur mandat de l'archéologue cantonal (Section des Monuments historiques et archéologie de l'Etat de Vaud), esl exceptionnelle à plus d'un titre (fig. 1): - les tombes de La Tène finale sont rarissimes sur le Plateau suisse (les grandes nécropoles de La Tène ancienne et moyenne sont délaissées dans la première moitié du ues. av. J.-C.), - l'incinération côtoie dès lors l'inhumation, traditionnelle depuis l'époque de Hallstatt et quasi exclusive durant La Tène ancienne et moyenne, - les méthodes de fouilles et d'analyse mcx:lernesd'autre part permettent de reconnaître la présence de cercueils en bois, de préciser leur forme ainsi que la position des parures dans le costume. -

Lausanne Discover

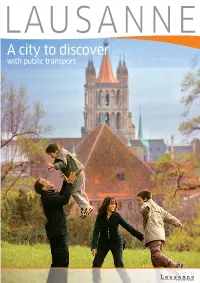

LAUSANNE A city to discover with public transport List of contents 01 14 Welcome to Lausanne Zone 3 / Ouchy - Railway station 02 18 General Information Zone 4 / Vidy - Hautes Ecoles 03 22 Discover Lausanne and its region Zone 5 / Sauvabelin - CHUV by public transport 26 06 Other places of interest Zone 1 / Cité - Mon-Repos 28 10 Surrounding communities Zone 2 / Town centre 33 Walks – some suggestions 01 Welcome to Lausanne Olympic Capital! This is a brochure unlike any other as it is Whether you are staying with us for a moment, simply not possible to compare Lausanne to for a day or longer, you may now explore this any other metropolis! It is Olympic Capital, city city at leisure, district by district, whatever your of study, commercial centre, convention ven- purpose, your requirements and your interests. ue... and leisure destination. But, above all else, Thus free to compile your own itinerary, this city a champion of sustainable development and, will surprise you as it reveals a marvellous ca- as such, blessed with an abundance of public pacity to bring pleasure at every turn. transport, recreational areas and green spaces. Welcome and enjoy Set out to discover this city on a human scale your discoveries! where everything is within walking distance. You will fi nd it especially easy to explore with the automated m2 metro line, which is the steepest in the world, enabling you to get around by rail and on foot in turn. Claude Petitpierre Director of Lausanne Tourisme 02 General information Population 136,000 inhabitants Greater Lausanne