Pdf Publication Edition 2020

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The Grand Ducal Family of Luxembourg ✵ ✵ the Grand Ducal Family of Luxembourg ✵

The Grand Ducal Family of Luxembourg ✵ ✵ The Grand Ducal Family of Luxembourg ✵ TRH Grand Duke Henri and Grand Duchess Maria Teresa wave to the crowd from the balcony of the Grand Ducal Palace (7 October 2000) Historical introduction ✹07 Chapter One The House of Luxembourg-Nassau ✹17 - The origins of the national dynasty 18 - The sovereigns of the House of Luxembourg 20 - Grand Duke Adolphe 20 - Grand Duke William IV - Grand Duchess Marie-Adélaïde 21 - Grand Duchess Charlotte 22 - Grand Duke Jean 24 - Grand Duke Henri 28 Grand Duchess Maria Teresa 32 - Hereditary Grand Duke Guillaume 34 - Grand Duke Henri’s brothers and sisters 36 - HRH Grand Duke Henri’s accession to the throne on 7 October 2000 40 Chapter Two The monarchy today ✹49 - Prepared for reign 50 - The Grand Duke’s working day 54 - The Grand Duke’s visits abroad 62 - Visits by Heads of State to Luxembourg 74 - The public image of the Grand Ducal Family in Luxembourg 78 Chapter Three The constitutional monarchy ✹83 - The political situation of the Grand Duke 84 SUMMARY - The order of succession to the throne 92 Index - Index Accession to the Grand Ducal Throne 94 - The Lieutenancy 96 - The Regency 98 Chapter Four The symbols of the monarchy ✹101 - National Holiday – official celebration day of the Grand Duke’s birthday 102 - Coats of arms of the Grand Ducal House 104 - The anthem of the Grand Ducal House 106 Chapter Five The residences of the Grand Ducal Family ✹109 - The Grand Ducal Palace 110 - Berg Castle 116 - Fischbach Castle 118 Annexe - The Grand Duke’s visits abroad - Visits by Heads of State to Luxembourg HistoricalIntro introduction History Historical summary Around 963 1214 Siegfried acquires the rocky Ermesinde of Luxembourg outcrop of Lucilinburhuc marries Waleran of Limburg 1059-1086 1226- 1247 Conrad I, Count of Luxembourg Ermesinde, Countess of Luxembourg 8 1136 ✹ Death of Conrad II, last Count 1247-1281 Henry V of Luxembourg, of Luxembourg from the House known as Henry the Blond, of Ardenne. -

Esch - Belvaux - Differdange - Pétange - Lamadelaine

1 Esch - Belvaux - Differdange - Pétange - Lamadelaine Fahrt / Course 1001 1002 1003 1004 1005 1006 1007 1008 1009 1010 1011 1012 1013 Verkehrshinweis / Régime de circulation Ä Ç Ä Ä Ç Ä Ä Ä Ä Ç Ä Ä Ä Esch/Alzette, Gare 04:53 05:20 05:28 05:58 06:20 06:30 06:45 07:00 07:15 07:20 07:30 07:45 08:00 Esch/Alzette, Pl. Hôtel de Ville 04:54 05:21 05:29 05:59 06:21 06:32 06:47 07:02 07:17 07:21 07:32 07:47 08:02 Esch/Alzette, Grand-rue 04:55 05:22 05:30 06:00 06:22 06:33 06:48 07:03 07:18 07:22 07:33 07:48 08:03 Esch/Alzette, Piscine municipale 04:57 05:24 05:32 06:02 06:24 06:35 06:50 07:05 07:20 07:24 07:35 07:50 08:05 Esch/Alzette, Bd Pierre Krier 04:59 05:26 05:34 06:04 06:26 06:37 06:52 07:07 07:22 07:26 07:37 07:52 08:07 Esch/Alzette, Cité Jos Brebsom 05:01 05:28 05:36 06:06 06:28 06:39 06:54 07:09 07:24 07:28 07:39 07:54 08:09 Esch/Alzette, Tramschapp 05:02 05:29 05:37 06:07 06:29 06:40 06:55 07:10 07:25 07:29 07:40 07:55 08:10 Esch/Alzette, Raemerich 05:03 05:30 05:38 06:08 06:30 06:41 06:56 07:11 07:26 07:30 07:41 07:56 08:11 Belvaux, Brill 05:04 05:31 05:39 06:09 06:31 06:42 06:57 07:12 07:27 07:31 07:42 07:57 08:12 Belvaux, Roudewee 05:05 05:32 05:40 06:10 06:32 06:43 06:58 07:13 07:28 07:32 07:43 07:58 08:13 Belvaux, Henri Tudor 05:06 05:33 05:41 06:11 06:33 06:44 06:59 07:14 07:29 07:33 07:44 07:59 08:14 Belvaux, Gemeng 05:06 05:33 05:41 06:11 06:33 06:45 07:00 07:15 07:30 07:33 07:45 08:00 08:15 Belvaux, Gare 05:07 05:34 05:42 06:12 06:34 06:46 07:01 07:16 07:31 07:34 07:46 08:01 08:16 Belvaux, Uewerkuererstrooss 05:08 05:35 05:43 -

Guide Du Patient Guide Du Patient 01 01

Guide du patient Guide du patient 01 01 GUIDE DU PATIENT Tout ce que vous devez savoir sur votre séjour au Centre Hospitalier Emile Mayrisch Guide du patient 03 Chère patiente, cher patient, BIENVENUE Au nom de toute l'équipe du CHEM, je vous souhaite la bienvenue. Doté d’un plateau technique, d’équipements de diagnostic et de traitement les plus performants, le CHEM vous propose une médecine de pointe, un traitement personnalisé et multidisciplinaire. Fidèles à notre crédo "E Spidol vun de Leit fir d'Leit", nous mettrons tout en œuvre afin de rendre votre séjour le plus agréable et confortable possible. Pour vous fournir toutes les informations nécessaires dont vous aurez besoin avant, pendant et après votre hospitalisation, nous avons réalisé ce nouveau guide. Si vous avez des questions supplémentaires, des craintes ou des inquiétudes, n’hésitez pas à contacter le responsable de votre service qui se tient avec plaisir à votre disposition. Nous ferons de notre mieux pour vous aider tout en respectant nos valeurs de base qui reposent sur le respect, la responsabilité et la compétence. Je vous souhaite d’ores et déjà un agréable séjour au CHEM. Dr Michel Nathan Directeur général Guide du patient 04 Guide du patient Guide du patient 04 05 De l'arrivée au départ VOTRE SÉJOUR CHEZ NOUS 08 Comment venir au CHEM 10 La pré - hospitalisation 11 Vos médicaments à l'hôpital 14 Préparez votre séjour / La valise idéale pour votre séjour 16 Votre admission 17 Le bracelet d’identification 18 L’arrivée au service / Votre séjour 19 Les repas 20 Les facilités -

Les Travaux Des Cfl En / Die Bauarbeiten Der Cfl Im Jahr / Cfl Engineering Works in 2020

LES TRAVAUX DES CFL EN / DIE BAUARBEITEN DER CFL IM JAHR / CFL ENGINEERING WORKS IN 2020 Périodes de fermeture (temporaire) / ETTELBRUCK - TROISVIERGES Sperrungszeiten (vorübergehend) / Periods of closure (temporary): Avril Juin Juillet Septembre Octobre L M M J V S D 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 12 8 9 10 11 12 13 14 6 7 8 9 10 11 12 7 8 9 10 11 12 13 5 6 7 8 9 10 11 Week-end / Wochenende / Weekends Liège 13 14 15 16 17 18 19 15 16 17 18 19 20 21 13 14 15 16 17 18 19 14 15 16 17 18 19 20 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 22 23 24 25 26 27 28 20 21 22 23 24 25 26 21 22 23 24 25 26 27 19 20 21 22 23 24 25 Période importante / Längerer Zeitraum / Longer period of time 27 28 29 30 29 30 27 28 29 30 31 28 29 30 26 27 28 29 30 31 Gouvy Des bus de substitution seront mis en place pour ETTELBRUCK - DIEKIRCH toutes les périodes de fermeture. Février Mars Avril Mai Juin Ersatzbusse werden zur Abdeckung aller Sperrun- 1 2 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 gen eingerichtet. Troisvierges 3 4 5 6 7 8 9 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 Establishment of a bus replacement service to com- 10 11 12 13 14 15 16 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 pensate for the periods of closure. -

Luxembourg Collection

Special Collections and Archives: Luxembourg Collection This collection was assembled by Professor Gerald Newton, of the Department of Germanic Studies, to support the teaching and research of the Centre for Luxembourg Studies, based in the Department. It is a growing collection, covering all aspects of Luxembourg-related interest: history, politics, language and literature, culture, geography, economy and society. BOOKS · Texts marked * are kept on the open shelves in Western Bank Library or the Information Commons. They can be borrowed in the usual way. · Texts marked […] are not currently included in the Collection 0001 –, Lëtzebuerger Dixionär Band I, A-K. Luxembourg 1995. Cloth. 0002 –, Lëtzebuerger Dixionär Band II, L-Z. Luxembourg 1995. Cloth. 0003 –, Lëtzebuerger Dixionär Band I, A-K. Luxembourg 1995. Leather. 0004 –, Lëtzebuerger Dixionär Band II, L-Z. Luxembourg 1995. Leather. 0005 –, Lëtzebuerger Dixionär Band I, A-K. Luxembourg 1995. Cloth, SU binding. 0006 –, Lëtzebuerger Dixionär Band II, L-Z. Luxembourg 1995. Cloth, SU binding. 0007 Rinnen, Henri, Dictionnaire Français-Luxembourgeois. Luxembourg 1988. 0008 Rinnen, Henri & Will Reuland, Petit dictionnaire français-luxembourgeois. Luxembourg 1980. 0009 Rinnen, Henri & Will Reuland, Kleines Deutsch-Luxemburgisches Wörterbuch. Luxembourg 9th edn. 1992. 0010 Christophory, Jul, English-Luxembourgish dictionary. Luxembourg 1982. 0011 Van Dijk, Theo, Dictionnaire Lëtzebuergesch-Hollännesch. Luxembourg 1998. 0012 Kroemmer, M. Th., Steng fir e lëtzebuergesch-franséischen Dictionnaire. Luxembourg 1989. 0013 Zimmer, Jacqui, 6000 Wierder op Lëtzebuergesch. Luxembourg 1993. 0014 Zimmer, Jacqui, Méng éischt dausend Wierder op Lëtzebuergesch. Luxembourg 1999. 0015 Christophory, Jul, Who’s afraid of Luxembourgish? Luxembourg 1979. 0016 Bruch, Robert, Luxemburger Grammatik im volkstümlichen Abriß. Luxembourg 2nd edn. 1968. (2nd copy in WB Library 3B 437.94935B) c.f. -

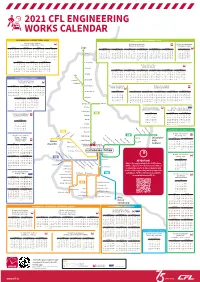

CALENDRIER DES TRAVAUX CFL EN 2021 Dans Le Cadre De Travaux Au Niveau Des Caté- Naires, De La Signalisation Et Des Appareils De Voie

12 – 21/02/21 Gare d’Ettelbruck : • Préparatifs à la mise en service de la nouvelle voie 5 (prévue en avril 2021) • Fermeture du tronçon Ettelbruck – Diekirch CALENDRIER DES TRAVAUX CFL EN 2021 dans le cadre de travaux au niveau des caté- naires, de la signalisation et des appareils de voie 03 – 19/04/21 L50 LUXEMBOURG - KLEINBETTINGEN - ARLON L10 LUXEMBOURG - TROISVIERGES - GOUVY PROJET PÔLE D’ÉCHANGE ETTELBRUCK Entre début janvier et fin mars 2021 Gare d’Ettelbruck : Aucun train entre Finalités: Projet connexe : Aucun train entre Aucun train entre • Fermeture des tronçons Ettelbruck – Luxembourg - Kleinbettingen - Arlon − Intermodalité (changement de mode de transport entre le • Travaux durant le week-end en vue du réaména- Ettelbruck - Troisvierges Troisvierges - Gouvy Troisvierges, Troisvierges – Gouvy et Ettelbruck JANVIER FÉVRIER MARS MAI bus, le vélo et le train) facilitée Liège JANVIER AVRIL JUILLET AOÛT SEPTEMBRE OCTOBRE AVRIL – Diekirch pour des travaux au niveau des instal- gement du pont Buchler, aux abords de la Gare L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D L M M J V S D − Accès facilité pour tous les clients (entrée de plain-pied, de Luxembourg 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 lations caténaires et des voies dans le cadre 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 de la reconstruction et du réaménagement de voire en chaise roulante, ascenseurs, lignes -

Mise En Page

N°119 –2013 Bulletin d’information de l’Administration communale de Sanem Commune de Sanem Inhaltsverzeichnis 3 Procès-verbal des votes du Conseil Communal de Sanem de la séance publique du vendredi, 4 octobre 2013 16 Gemeinderatssitzung Sanem vom 4. Oktober 2013 Neue Gaststätte im REWA Belval 23 Procès-verbal des votes du Conseil Communal de Sanem de la séance publique du vendredi, 15 novembre 2013 32 Gemeinderatssitzung Sanem vom 15. November 2013 Renovierung des Detroit-Haus in Zolwer gestimmt Impressum Editeur responsable: Administration Communale de Sanem B.p. 74 L-4401 Belvaux Tél. (00352) 59 30 75 - 1 Fax (00352) 59 30 75 - 567 e-mail [email protected] www.sanem.lu Conception et réalisation: Textes et photos: Secrétariat communal Procès-verbal des votes du Conseil Communal de Sanem de la séance publique du vendredi, 04 octobre 2013 date de l'annonce publique: 27 septembre 2013 date de la convocation des conseillers: 27 septembre 2013 début: 8h30 fin: 10h20 Présents: M. Engel Georges, président, Mme Asselborn-Bintz Simone, M. Bronzetti Denis, Mme Cecchetti Myriam, M. Cornély Alain, M. Goelhausen Marco, M. Lorang Mike, Mme Morgenthaler Nathalie, M. Piscitelli José, Mme Reuter-Angelsberg Dagmar, Mme Reuter-Bauler Carine, M. Schlesser Jean- Pierre , Mme Speck-Braun Patricia, Mme Tornambé-Duchamp Nadine, M. Theisen Luc, secrétaire communal Absent(s) excusé(s): M. Urbany Serge Premier votant: Mme Morgenthaler Nathalie M. Piscitelli José n’a pas pris part au vote du point 14a. Ordre du jour Le collège des bourgmestre et échevins demande au conseil communal de bien vouloir ajouter le point suivant à l’ordre du jour: 14.A Approbation du projet d'exécution pour la réalisation du plan d'aménagement particulier au lieu-dit «Ennert dem Dréisch» à Soleuvre entre la commune de Sanem et la société Niederfeelen S.A. -

2021 Cfl Engineering Works Calendar

2021 CFL ENGINEERING WORKS CALENDAR L50 LUXEMBOURG - KLEINBETTINGEN - ARLON L10 LUXEMBOURG - TROISVIERGES - GOUVY No train service between No train service between No train service between Luxembourg - Kleinbettingen - Arlon Ettelbruck - Troisvierges Troisvierges - Gouvy JANUARY FEBRUARY MARCH MAY Liège JANUARY APRIL JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER APRIL MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU MO TU WE TH FR SA SU 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6 7 1 2 1 2 3 1 2 3 4 1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 8 9 10 11 12 13 14 8 9 10 11 12 13 14 3 4 5 6 7 8 9 Gouvy 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 7 8 6 7 8 9 10 11 12 4 5 6 7 8 9 10 5 6 7 8 9 10 11 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21 15 16 17 18 19 20 21 10 11 12 13 14 15 16 11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18 12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28 22 23 24 25 26 27 28 17 18 19 20 21 22 23 18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25 19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 19 20 21 22 23 24 25 25 26 27 28 29 30 31 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 26 27 28 29 30 31 30 31 SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER Troisvierges MO DI MI DO FR SA SO MO -

Pdf Brochure Premieres Femmes Elues Dans Les Conseils Communaux

PREMIÈRES FEMMES DANS LES CONSEILS COMMUNAUX LUXEMBOURGEOIS DE 1921 À 2004 Marie-Josée JACOBS Ministre de l’Égalité des chances PRÉFACE Au Luxembourg, le droit de vote des femmes date de 1919. Ce n’est pas si loin dans le temps! Au Luxembourg, les premières femmes sont élues aux conseils communaux en 1921. Entre 1921 et 1945, 9 femmes seulement sont élues aux conseils communaux dans tout le pays. Début 2005, il restait au Luxembourg 7 communes à n’avoir jamais eu de femmes membres d’un conseil communal. Ces quelques chiffres pris dans le présent ouvrage, édité par le Conseil National des Femmes du Luxembourg, montrent que l’entrée des femmes dans le monde politique n’est que récente et qu’elle est un processus plutôt lent et difficile. Et pourtant les femmes constituent 51,9% de la population au Luxembourg ; or elles ne représentent même pas 20% des élus à tous les niveaux politiques. Dans les collèges de bourgmestres et échevins, il y a actuellement 10,16% de femmes bourgmestres et 13,70% d’échevines. Dans les conseils communaux, il y a 15,43% de représentantes féminines. On est donc encore loin d’une démocratie paritaire, et pourtant c’est là que nous voulons arriver un jour. Pour améliorer cette situation, nous devons donner goût à nos jeunes filles à s’intéresser à la politique, éveiller leur intérêt à être actives dans la prise de décision politique, les inciter à participer aux décisions concernant la société dans son ensemble. Au niveau communal, on est proche de la population, on peut résoudre des problèmes concernant de façon directe la population dans leur vie quotidienne. -

Téléchargez Le Calendrier Des Déchets 2021

IS E Marc W © www.differdange.lu ËMWELTKALENNER 2021 Au nom du conseil communal de la Ville de Differdange, les membres du collège échevinal vous présentent leurs «Meilleurs voeux» pour l’année 2021 Christiane Brassel-Rausch Tom Ulveling Laura Pregno Paulo Aguiar Robert Mangen Bourgmestre 1er Échevin Échevine Échevin Échevin Janvier 2021 Haartmount 1 Ve Nouvel An 2 Sa 3 Di 4 Lu D D 5 Ma A A A 6 Me B B B 7 Je C C C Holzkorden aus der Gemeinde 8 Ve D D D Zwischen dem 1. Januar und dem 28. Februar 2021 können Holzkorden (gemischtes Laubholz) beim 9 Sa „Service écologique” der Gemeinde bestellt werden. Dazu wird ein unterschriebenes Formular benötigt. 10 Di www.differdange.lu/bois-de-chauffage 1 Korde Holz: 2m x 1m x 1m = 85,67 € 11 Lu (MwSt. inkl.) Gespaltet und auf Maß geschnitten: 12 Ma A A 20, 25, 33 oder 50 cm = +25 € (MwSt. inkl.) Transport einer Korde = +25 € (MwSt. inkl.) 13 Me B B Maximal 1 Korde pro Haushalt. 14 Je C C La corde de bois de la commune 15 Ve D D Les bûches (mélange de bois feuillu) peuvent être commandées entre le 1er janvier et le 28 février 16 Sa 2021 au service écologique de la commune. Une signature est requise. 17 Di www.differdange.lu/bois-de-chauffage Corde de bois: 2m x 1m x 1m = 85,67 € 18 Lu (TVA incl.) Corde fendue et coupée sur mesure: 19 Ma A A A 20, 25, 33 ou 50 cm = +25 € (TVA incl.) Transport de corde = +25 € (TVA incl.) 20 Me B B B Maximum 1 corde par ménage. -

Download Des Begleitheftes Der Ausstellung Mit

"Das Kulturerbe zeichnet sich dadurch aus, dass sein "Le Patrimoine se reconnaît au fait que sa perte constitue Verlust ein Opfer bedeutet und seine Erhaltung Opfer un sacrifice et que sa conservation suppose des sacrifices" verlangt" (Babelon und Chastel, 1980). (Babelon et Chastel, 1980) Für dieses Europäische Jahr des Kulturerbes 2018 hat Luxemburg ein be- Pour cette Année européenne du Patrimoine culturel le Luxembourg peut se sonders reichhaltiges Kulturprogramm aufgestellt, das den Anforderun- prévaloir de proposer un programme culturel particulièrement riche qui ré- gen eines Landes mit einem derart vielfältigen Kulturerbe wie dem unse- pond tout à fait aux exigences d’un pays au patrimoine si diversifié que le nôtre. ren in vollem Umfang gerecht wird. En tant que Premier Ministre, Ministre de la Culture et Secrétaire d’Etat à Als Premierminister, Kulturminister und Staatssekretär für Kultur sind la Culture nous sommes particulièrement fiers de constater qu’un très grand wir besonders stolz darauf, dass eine sehr große Zahl von Kulturschaffen- nombre d’acteurs culturels, dont les instituts culturels de l’Etat, y participent den, darunter auch die staatlichen Kulturinstitute, sich mit Projekten und avec des projets et des idées qui mettent en exergue leur savoir-faire dans la Ideen beteiligen, die ihr Know-how bei der Bewahrung und Valorisierung conservation et la valorisation du patrimoine au Luxembourg. des Kulturerbes in Luxemburg verdeutlichen. Si l’exposition "UNexpected Treasures" au Musée national d'histoire naturelle Obwohl die Ausstellung "UNexpected Treasures" im Nationalmuseum für n’est de prime abord qu’un projet parmi tant d’autres, elle s’en détache néan- Naturgeschichte auf den ersten Blick nur ein Projekt unter vielen ande- moins par son envergure, mais aussi par le nombre des partenaires impliqués. -

Syndicat Des Eaux Du Sud 1908-1983

Texte complet de la brochure Syndicat des Eaux du Sud 1908-1983 75 années au service de la population du Sud du Grand-Duché de Luxembourg éditée à l’occasion du 75e anniversaire du Syndicat des Eaux du Sud Koerich / Luxembourg recherches historiques, documentation et rédaction: Ernest Reuter, François Scholer Photographies et reproductions photographiques: Imedia, Luxembourg Préface de Monsieur Préface de Monsieur Jean SPAUTZ Josy BARTHEL Ministre de l’Intérieur Ministre de l’Environnement Le Syndicat des Eaux du Sud commémorera le 75e anniversaire de sa L’année de la célébration du 75e anniversaire du Syndicat des Eaux du fondation le 8 juin 98. Une séance académique au théâtre municipal Sud se situe dans la “Décennie Internationale de l’Eau Potable et de de la ville d’Esch-sur-Alzette et une brochure fort intéressante l’Assainissement 98-990” proclamée par l’Organisation des Nations marqueront l’événement. C’est aux congratulants que le Ministre de Unies dans le but que les peuples de toutes les nations aient accès à l’Intérieur se joint pour exprimer aux responsables du syndicat jubilaire un approvisionnement en eau saine et à une évacuation hygiénique des ses félicitations les plus sincères et les meilleures. déchets d’ici en 990. Le Souverain a sanctionné à la date du 4 février 900 la loi concernant Il est vrai que ce programme très ambitieux concerne essentiellement la création de syndicats de communes. Le SES naquit en 908 et fut le les pays en voie de développement puisque dans nos pays industrialisés premier syndicat à voir le jour sous les auspices de la nouvelle loi.