Libro Kitu Territorio Solar En La Mitad Del Tiempo.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CONCEPCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO EN LA CIUDAD PREHISPANA DE QUITO Dr

ORDENACIÓN DEL TERRITORIO Y CONCEPCIÓN SIMBÓLICA DEL ESPACIO EN LA CIUDAD PREHISPANA DE QUITO Dr. Arquitecto Alfredo Lozano Castro 144 QUITO PREHISPÁNICO 1. INTRODUCCIÓN os estudios sobre las ciudades prehispanas en la región andi- 1 na , que viene realizando el autor, y en particular el de la ciudad de Quito, en la zona ecuatorial, han permitido fundamentar la L tesis que: “Quito, es una ciudad planificada en orden a los prin- cipios y conocimientos de las ciencias del territorio y concep- ción simbólica del espacio, conocidas por las culturas indígenas: Quito (Kitu), Cara (Kara), e Inka”. Dichos conocimientos que al parecer, desde épocas inmemoriales, poseían las culturas nativas, se dedujeron de la observación de los fenómenos estelares y del movimiento aparente de las figuras celestes, de los cuales inventaron los métodos e instrumentos para señalar la orientación y localización de los centros poblados y sus respectivos hitos geográficos, así como, la forma de sus trazados, como tendremos ocasión de demostrar en este trabajo. 1 Los significados urbanos y arqui- En efecto, la investigación realizada sobre la ciudad y entorno circundante de Quito, para tectónicos en la encontrar las huellas de su trazado aborigen, ha permitido comprobar, que existe una íntima evolución de la ciudad hispano- relación y complementariedad entre lo que el autor denomina, las ciencias del territorio y la andina. Caso del Ecuador. concepción simbólica del espacio, cuyos fundamentos se exponen a continuación. En primer Tésis doctoral, 2 E.T.S. de lugar, las ciencias del territorio , aluden al concurso de la razón, y por consiguiente a la siste- Arquitectura matización e invención de técnicas e instrumentos que permiten la intervención en el territo- Universidad Politécnica de rio, de ello derivan los sistemas de: observación estelar (ángulos intersolsticial, registro de figu- Madrid. -

Meettrrooppoolliittaann

Cooperación Científica y Técnica entre el Municipio del Distrito Metropolitano de Quito (MDMQ) y el Institut de Recherche pour le Développement (IRD) VVVAAALLLOOORRR DDDEEELLL SSSUUUEEELLLOOO EEENNN EEELLL DDDIIISSSTTTRRRIIITTTOOO MMMEEETTTRRROOOPPPOOOLLLIIITTTAAANNNOOO DDDEEE QQQUUUIIITTTOOO Cartografía, análisis, metadatos Autores: Alex Tupiza Robert D’Ercole Coordinadores del programa de Investigación Robert D’Ercole Pascale Metzger Quito, septiembre del 2001 INDICE INTRODUCCIÓN 1. VALOR DEL SUELO EN EL DMQ: ANTECEDENTES 1.1 – Estudio de 1975 1.2 – Estudio de 1990 1.3 – Estudio del 1995 1.4 – Estudio del 1997 1.4.1. Sector económico 1 1.4.2. Sector económico 2 1.4.3. Sector económico 3 1.4.4. Sector económico 4 1.4.5. Sector económico 5 1.4.6. Sector económico 6 1.4.7. Sector económico 7 1.4.8. Sector económico 8 1.4.9. Sector económico 9 1.5 – Necesidad de actualizar 2. VALOR DEL SUELO EN EL DMQ EN EL 2000 2.1. Metodología 2.1.1. Zonificación y construcción 2.1.2. Infraestructura 2.1.3. Valores del mercado 2.1.4. Clasificación de los sectores económicos 2.1.4.1. Valoración comercial 2.1.4.2. Valoración económica (sintética) 2.2. Análisis de la repartición geográfica de los sectores económicos en el DMQ 2.2.1. Sector económico 1 2.2.2. Sector económico 2 2.2.3. Sector económico 3 2.2.4. Sector económico 4 2.2.5. Sector económico 5 2.2.6. Sector económico 6 2.2.7. Sectores económicos 7, 8 y 9 2.3. Análisis de la repartición geográfica del valor comercial del suelo en el DMQ 2.3.1. -

Electoral Observation in Ecuador 1998

Electoral Observations in the Americas Series, No. 17 Electoral Observation in Ecuador 1998 Secretary General César Gaviria Assistant Secretary General Christopher R. Thomas Executive Coordinator, Unit for the Promotion of Democracy Elizabeth M. Spehar This publication is part of a series of UPD publications of the General Secretariat of the Organization of American States. The ideas, thoughts, and opinions expressed are not necessarily those of the OAS or its member states. The opinions expressed are the responsibility of the authors. OEA/Ser.D/XX SG/UPD/II. 17 23 March, 1999 Original: Spanish Electoral Observation in Ecuador 1998 General Secretariat Organization of American States Washington, D.C. 20006 1999 This report was produced under the technical supervision of Edgardo Costa Reis, Chief of Mission and Specialist of the Unit for the Promotion of Democracy (UPD). Design and composition of this publication was done by the Information and Dialogue Section of the UPD, headed by Caroline Murfitt-Eller. Betty Robinson helped with the editorial review of this report and, Meghan Henderson and Esther Rodriguez with its production. Copyright Ó 1999 by OAS. All rights reserved. This publication may be reproduced provided credit is given to the source. Contents Foreword ................................................................................................................................... vii Introduction ................................................................................................................................ix -

Municipio Del Distrito Metropolitano De Quito Secretaría General De Planificación

MUNICIPIO DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO SECRETARÍA GENERAL DE PLANIFICACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL - POA / EJERCICIO FISCAL 2011 DEPENDENCIA DEL MDMQ EMPRESA PÚBLICA METROPOLITANA DE OBRAS PUBLICAS Y MOVILIDAD ESTUDIO / Fecha de OBRA / Medida de Medida con valoración Unidad de Adm. Zonal Ubicación MONTO DE entrega Inicio de Fin de AVANCE Reporta (Gerencia) PROYECTO DE NOMBRE DEL PROYECTO valoración Total avance planificado Barrio Estado Medida responsable Parroquia INVERSIÓN 2011 de Obra Obra FISICO GESTION / de la obra ene- dic/2011 estudios ADQUISICION Asistencia Social,Pueblo Unido,Lucha de los Pobres,Argelia Alta,Oriente Quiteño,San Bartolo Alto,Aida Quitumbe, La Argelia, Mejoramiento Av. Simón Bolívar Tramos III km Quitumbe,Eloy León,Vertientes Unidas,Forestal Alta,San GOP Obra 13.50 9.40 La Ferroviaría, 15,279,285.25 04-Nov-10 25/05/11 04/04/12 E 35% (Autopista Rumiñahui - Av. Maldonado) (Repavimentación) Alfaro,Manuela Sáenz Patricio de Puengasí,Luluncoto Alto,San Puengasí Isidro de Puengasí,Edén del Valle,Vista Hermosa,Patrimonio Familiar,1ero de Mayo Alma Lojana,Triángulo de Mejoramiento Av. Simón Bolívar Tramos II km Manuela GOP Obra 10.60 2.07 Puengasí,Cumbayá Piedra,Collacoto,Auqui,Urbanización La 13,405,539.10 04-Nov-10 21/10/11 20/10/12 P (Vía Interoceánica - Autopista Rumiñahui) (Repavimentación) Sáenz,Tumbaco Mira,Monte Olivo Mejoramiento Av. Simón Bolívar Tramos I km Tumbaco,Eugenio Miravalle,Parque Metropolitano,Las GOP Obra 5.40 NA Cumbayá,Nayón - 04/07/11 30/01/12 26/07/12 P (Vía Interoceánica - Redondel Nayón) (Repavimentación) Espejo Palmas Mejoramiento Av. Mariscal Sucre, Tramo u (Número de GOP Obra Norte: Intersección Plaza de Los 1.00 NA La Delicia El Condado,Ponceano Los Cipreses 5,000,000.00 16/09/11 16/01/12 18/01/13 P intercambiadores) Adolescentes. -

Anexo Informe

SECRETARÍA GENERAL DE COORDINACIÓN TERRITORIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDANA INFORME DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL PROCESO DE DELIMITACIÓN DE BARRIOS Y SECTORES DEL DISTRITRO METROPOLITANO DE QUITO SEPTIEMBRE 2020 Contenido 1. ANTECEDENTES ..................................................................................................................... 2 2. OBJETIVOS DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN EL PROCESO PARA LA DELIMITACIÓN DE LOS BARRIOS Y SECTORES DEL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO ..................................... 2 3. ALCANCE Y POBLACIÓN OBJETIVO ....................................................................................... 3 4. MARCO LEGAL ....................................................................................................................... 4 5. METODOLOGÍA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ............................................................... 5 Reuniones presenciales ..................................................................................................... 5 6. RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPIACIÓN CIUDADANA .......................................... 5 RESULTADOS DEL PROCESO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ................................................... 6 PRINCIPLAES OBSERVACIONES DETECTADAS EN EL TERRITORIO Y SUS ACUERDOS ALCANZADOS EN LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA ..................................................................... 8 CONCLUSIONES ........................................................................................................................... 21 RECOMENDACIONES -

1 TESIS DAVID CLERQUE VÁSQUEZ.Pdf

PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL ECUADOR SEDE IBARRA ESCUELA DE CIENCIAS AGRÍCOLAS Y AMBIENTALES INFORME FINAL DEL PROYECTO TEMA: “ESTABLECIMIENTO DE UN PLAN DE CONTINGENCIA BASADO EN MEDICIONES DE PLUVIOSIDAD DEL RADAR METEOROLÓGICO DE MONJAS PARA EL DISTRITO METROPOLITANO DE QUITO”. PREVIO A LA OBTENCIÓN DEL TÍTULO DE INGENIERO EN CIENCIAS AMBIENTALES Y ECODESARROLLO LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN: 2. Ambiente y Biodiversidad 2.2. Impactos Ambientales AUTOR: David Clerque Vásquez ASESOR: Ph D César Zuleta IBARRA, ABRIL – 2018 Ibarra, 26 de marzo del 2018 Ph D. César Zuleta ASESOR CERTIFICA: Haber revisado el presente informe final de investigación, el mismo que se ajusta a las normas vigentes en la Escuela de Ciencias Agrícolas y Ambientales (ECAA) de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI); en consecuencia, autorizo su presentación para los fines legales pertinentes. (f:) ………………………………… Ph D César Alonso Zuleta Padilla C.C.: 1001037546 i PÁGINA DE APROBACIÓN DEL TRIBUNAL El jurado examinador, aprueba el presente informe de investigación en nombre de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador Sede Ibarra (PUCESI): (f): …………………………………. Ph D. César Alonso Zuleta Padilla C.C.: 1001037546 (f): …………………………………. Mgs. Edmundo René Recalde Posso C.C.: 1001774494 (f): …………………………………. Mgs. José Valdemar Andrade Cadena C.C.: 1001927167 ii ACTA DE CESIÓN DE DERECHOS Yo David Alejandro Clerque Vásquez, declaro conocer y aceptar la disposición del Art. 165 del Código Orgánico de la Economía Social de los Conocimientos, Creatividad e Innovación, que manifiesta textualmente: “Se reconoce facultad de los autores y demás titulares de derechos de disponer de sus derechos o autorizar las utilizaciones de sus obras o prestaciones, a título gratuito u oneroso, según las condiciones que determinen. -

Anexo Con Codificación

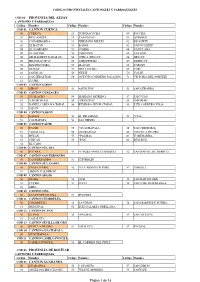

CODIGOS PROVINCIALES CANTONALES Y PARROQUIALES CÓD 01 PROVINCIA DEL AZUAY CANTONES Y PARROQUIAS Código Nombre Código Nombre Código Nombre CÓD 01 CANTON CUENCA 50 CUENCA 13 TOTORACOCHA 60 PACCHA 01 BELLAVISTA 14 YANUNCAY 61 QUINGEO 02 CAÑARIBAMBA 15 HERMANO MIGUEl 62 RICAURTE 03 EL BATAN 51 BAÑOS 63 SAN JOAQUIN 04 EL SAGRARIO 52 CUMBE 64 SANTA ANA 05 EL VECINO 53 CHAUCHA 65 SAYAUSI 06 GIL RAMIREZ DAVALOS 54 CHECA (JIDCAY) 66 SIDCAY 07 HUAYNACAPAC 55 CHIQUINTAD 67 SININCAY 08 MACHANGARA 56 LLACAO 68 TARQUI 09 MONAY 57 MOLLETURO 69 TURI 10 SAN BLAS 58 NULTI 70 VALLE 11 SAN SEBASTIAN 59 OCTAVIO CORDERO PALACIOS 71 VICTORIA DEL PORTETE 12 SUCRE COD 02 CANTON GIRON 50 GIRON 51 ASUNCION 52 SAN GERARDO COD 03 CANTON GUALACEO 50 GUALACEO 54 MARIANO MORENO 57 SAN JUAN 51 *CHORDELEG 55 *PRINCIPAL 58 ZHIDMAD 52 DANIEL CORDOVA TORAL 56 REMIGIO CRESPO TORAL 59 LUIS CORDERO VEGA 53 JADAN COD 04 CANTON NABON 50 NABON 52 EL PROGRESO 54 *OÑA 51 COCHAPATA 53 LAS NIEVES COD 05 CANTON PAUTE 50 PAUTE 55 *GUACHAPALA 59 SAN CRISTOBAL 51 *AMALUZA 56 GUARAINAG 60 *SEVILLA DE ORO 52 BULAN 57 *PALMAS 61 TOMEBAMBA 53 CHICAN 58 *PAN 62 DUG DUG 54 EL CABO COD 06 CANTON PUCARA 50 PUCARA 51 *CAMILO PONCE ENRIQUEZ 52 SAN RAFAEL DE SHARUG COD 07 CANTON SAN FERNANDO 50 SAN FERNANDO 51 CHUMBLIN COD 08 CANTON STA. ISABEL 50 SANTA ISABEL 52 *EL CARMEN DE PIJILI 53 ZHAGLLI 51 ABDON CALDERON COD 09 CANTON SIGSIG 50 SIGSIG 53 GUEL 55 SAN BARTOLOME 51 CUCHIL 54 LUDO 56 SAN JOSE DE RARANGA 52 GIMA COD 10 CANTON OÑA 50 SAN FELIPE DE OÑA 51 SUSUDEL COD 11 CANTON CHORDELEG 50 CHORDELEG 52 LA UNION 54 SAN MARTIN DE PUZHIO 51 PRINCIPAL 53 LUIS GALARZA ORELLANA COD 12 CANTON EL PAN 50 EL PAN 52 *PALMAS 53 SAN VICENTE 51 *AMALUZA COD 13 CANTON SEVILLA DE ORO 50 SEVILLA DE ORO 51 AMALUZA 52 PALMAS COD 14 CANTON GUACHAPALA 50 GUACHAPALA C0D 15 CANTON CAMILO PONCE E. -

Paula Nathaly Torres Peña

Carbon and Nitrogen Stable Isotope Analysis of Human and Faunal Skeletal Remains from the Formative Period of the Northern Highlands of Ecuador by Paula Nathaly Torres Peña A thesis submitted in partial fulfillment of the requirements for the degree of Master of Arts Department of Anthropology University of Alberta © Paula Nathaly Torres Peña, 2018 Abstract In Ecuador, the diet of prehispanic populations has been interpreted mostly based on the evidence recovered by archaeobotanical and zooarchaeological studies, if available. In contrast, stable isotope analysis for reconstructing diet is still a novel method that has been employed on only a few occasions. This study presents the results from the first stable isotope analysis that has been conducted on Formative sites (3500 – 500 BC) from the northern highlands. Values are reported for a total of 61 samples (n= 47 human and 14 faunal) collected from the sites Rancho Bajo (n= 13), Cotocollao (n= 27), and Las Orquídeas (n= 21). Besides identifying intra-site dietary patterns, the main purpose of this study was to examine any shifts in diet that may have occurred between the Early and the Late Formative Periods. Given that isotopic data was available for the sites La Florida, Tajamar, and NAIQ from the Regional Development and Integration periods, the results of these studies were compared to examine the diet over the three subsequent periods, giving special emphasis to observing the role played by maize in their subsistence. The results indicate that Formative groups had a predominantly C3 diet that also included small quantities of maize, and that there was no apparent age or sex-based differential consumption of this C4 resource. -

Quito, Significado Y Ubicación De Sus Calles

QUITO Significado y ubicación de sus calles (a comienzos del siglo XXI) ANGEL DAVALOS H. QUITO Significado y ubicación de sus calles (a comienzos del siglo XXI) Ediciones Abya-Yala 2000 QUITO Significado y ubicación de sus calles (a comienzos del siglo XXI) Angel Davalos H. Edición: Ediciones ABYA-YALA 12 de Octubre 14-30 y Wilson Casilla 17-12-719 Teléfono: 562-633 / 506-247 Fax: (593-2) 506-255 E-mail: [email protected] [email protected] Quito-Ecuador Diagramación: Tamara Castro Quito-Ecuador Levantamiento de Texto: Marcelo Peréz Paredes Eduardo Montenegro Impresión: Docutech Quito-Ecuador Derechos de Autor: 012594 ISBN: 9978-04-552-X Reimpreso en Quito-Ecuador, 2000 NOTAS d • Este libro trata sobre la descripción o significado de las calles de Quito, además de la localización o ubica- ción correspondiente. • Cabe recordar que las calles de la ciudad van de sur a norte o de este a oeste y la numeración par consta a la derecha, y la numeración impar a la izquierda de las calles (Ord. M. 1053, 17-jul-1964). • La nueva nomenclatura que está implantando el Municipio divide a la ciudad en cuatro partes; según el cor- te longitudinal dado por la avenida Maldonado, calle Montúfar y avenidas 10 de Agosto y Galo Plaza Lasso; y el corte transversal dado por la calle V. Rocafuerte. S = sur; N = norte; E = este; y, Oe = oeste • Los signos “ * ” y “ • ” indican datos complementarios, que hay personajes de los mismos nombre y apelli- do, su nombre más conocido, de denominación semejante, o también, que tiene distinto significado. -

Memorando Nro. 0694-EPMMOP-GOP-2021-M Quito

Memorando Nro. 0694-EPMMOP-GOP-2021-M Quito, D.M., 22 de marzo de 2021 PARA: Sr. Arq. Rafael Antonio Carrasco Quintero Gerente General Empresa Pública Metropolitana de Movilidad y Obras Públicas ASUNTO: Requerimiento Informe Plan de Mantenimiento Vial y Repavimentación DMQ De mi consideración: En atención a los oficios No. GADDMQ-SGCM-2021-0936-O, de 16 de marzo de 2021 y GADDMQ-SGCM-2021-1016-O, de 22 de marzo de 2021, suscritos por la abogada Damaris Ortíz Pasuy, Secretaria General del Concejo Metropolitano, mediante el cual se requiere lo siguiente: “Se sirva remitir a esta Secretaría General, hasta el día jueves 18 de marzo del 2021, a las 10h00, un informe pormenorizado respecto al Plan mantenimiento vial y Plan de repavimentación para el Distrito Metropolitano de Quito”, al respecto y con la finalidad de atender el requerimiento antes referido, adjunto a la presente la información requerida por la Secretaría General del Concejo Metropolitano de Quito. El plan de repavimentación tiene un total de 192 vías en una longitud de 229.47km, de los cuales se han concluido 151.13km en 121 vías, también en la actualidad nos encontramos interviniendo en 9.61km en 7 vías y se ha planificado para el año 2021 la construcción de 68.72km en 64 vías conforme al siguiente detalle: VÍAS PAVIMENTADAS CONCLUÍDAS POR CONTRATO No.CALLE DESDE HASTA LONGITUD (m) 1 Santa Prisca Av. 10 de Agosto Vargas 250.00 2 Av. El Inca Palmeras Av. De la Prensa 2 710.00 3 Amaru Ñan Rumichaca Ñan Av. Maldonado 1 220.00 4 Calle Manuel Larrea Av. -

Environmental Health Assessment

= ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT: A Case Study Conducted in the City of Quito and the County of Pedro Moncayo, Pichincha Province, Ecuador WASH Field Raport No. 401 PRITECH Repc'rt No, HSS-1331R - October 1993 - Technologies for Primary Health Care Sponsored by the U.S. Agency for International Development Operated by CDM and Associates WASH Field Report No. 401 PRITECH Report No. HSS-133IR ENVIRONMENTAL HEALTH ASSESSMENT: A Case Study Conducted in the City of Quito and the County of Pedro Moncayo, Piclrincha Province, Ecuador Prepared jointly by the WASH Project and the PRITECH Project for the Office of Health, Bureau for Regarch and Development, U.S. Agency for International Development, under WASH Task No. 315A and PRITECH Assignment No. HSS-133IR (in alphabetical order) Gustavo Arcia Eugene Brantly Robert Hetes Bany Levy Clydette Powell Jo& Su6rez and Linda Whiieford October 1993 This activity was jointly conducted by the WASH Project and PRITECH (Technologies for Primary Health Care). PRITECH is operated by Management Sciences for Health, in cooperation with the Academy for Educational Development, Inc.; the Department of International Health, School of Hygiene and Public Health, Johns Hopkins University; the Program for Appropriate Technology in Health; the Centre for Development and Population Activities; and Creative Associates International. Water and Sanitation for Hdth Project Contract No. 5973-2-00-8081-00,Project No. 936-5973 is VJIISO~C~by the Office of Hdth, Buruu for Resurch and Development U.S. Agency for International Development Washington, DC 20523 Technologies for Primuy Hulth Cue (PRITECH) Project Contract No. AIDIDPE-55%9-Z-O0-706440,Project No. -

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ Línea De Tiempo Gastronómica De Las Parroquias De Pomasqui, San Antonio Y Calacalí Ca

UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ Colegio de Hospitalidad Arte Culinario y Turismo Línea de Tiempo Gastronómica de las Parroquias de Pomasqui, San Antonio y Calacalí Proyecto de Investigación Camila Alejandra Proaño Larco Arte Culinario Trabajo de titulación presentado como requisito para la obtención del título de Licenciada en Arte Culinario Quito, 11 de diciembre de 2018 2 UNIVERSIDAD SAN FRANCISCO DE QUITO USFQ COLEGIO HOSPITALIDAD ARTE CULINARIO Y TURISMO HOJA DE CALIFICACIÓN DE TRABAJO DE TITULACIÓN Línea de Tiempo Gastronómico de las provincias de Pomasqui, San Antonio y Calacalí Camila Alejandra Proaño Larco Calificación: Nombre del profesor, Título académico Esteban Tapia, Chef Firma del profesor _______________________________ Quito, 11 de diciembre de 2018 3 Derechos de Autor Por medio del presente documento certifico que he leído todas las Políticas y Manuales de la Universidad San Francisco de Quito USFQ, incluyendo la Política de Propiedad Intelectual USFQ, y estoy de acuerdo con su contenido, por lo que los derechos de propiedad intelectual del presente trabajo quedan sujetos a lo dispuesto en esas Políticas. Asimismo, autorizo a la USFQ para que realice la digitalización y publicación de este trabajo en el repositorio virtual, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 144 de la Ley Orgánica de Educación Superior. Firma del estudiante: _______________________________________ Nombres y apellidos: Camila Alejandra Proaño Larco Código: 00125759 Cédula de Identidad: 1716385834 Lugar y fecha: Quito, 11 de diciembre de 2018 4 AGRADECIMIENTOS: A su paciencia y comprensión, prefirieron sacrificar su tiempo para que yo pueda cumplir con mis sueños, por infundirme sabiduría y madurez. Por su bondad y sacrificio me inspiraron a ser mejor persona ahora puedo decir con certeza que no lo hubiera logrado sin su ayuda esta tesis.