La Citta' E' Quieta… Ombre Parlano

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

The New Yorker, March 9, 2015

PRICE $7.99 MAR. 9, 2015 MARCH 9, 2015 7 GOINGS ON ABOUT TOWN 27 THE TALK OF THE TOWN Jeffrey Toobin on the cynical health-care case; ISIS in Brooklyn; Imagine Dragons; Knicks knocks; James Surowiecki on Greece. Peter Hessler 34 TRAVELS WITH MY CENSOR In Beijing for a book tour. paul Rudnick 41 TEST YOUR KNOWLEDGE OF SEXUAL DIFFERENCE JOHN MCPHEE 42 FRAME OF REFERENCE What if someone hasn’t heard of Scarsdale? ERIC SCHLOSSER 46 BREAK-IN AT Y-12 How pacifists exposed a nuclear vulnerability. Saul Leiter 70 HIDDEN DEPTHS Found photographs. FICTION stephen king 76 “A DEATH” THE CRITICS A CRITIC AT LARGE KELEFA SANNEH 82 The New York hardcore scene. BOOKS KATHRYN SCHULZ 90 “H Is for Hawk.” 95 Briefly Noted ON TELEVISION emily nussbaum 96 “Fresh Off the Boat,” “Black-ish.” THE THEATRE HILTON ALS 98 “Hamilton.” THE CURRENT CINEMA ANTHONY LANE 100 “Maps to the Stars,” “ ’71.” POEMS WILL EAVES 38 “A Ship’s Whistle” Philip Levine 62 “More Than You Gave” Birgit Schössow COVER “Flatiron Icebreaker” DRAWINGS Charlie Hankin, Zachary Kanin, Liana Finck, David Sipress, J. C. Duffy, Drew Dernavich, Matthew Stiles Davis, Michael Crawford, Edward Steed, Benjamin Schwartz, Alex Gregory, Roz Chast, Bruce Eric Kaplan, Jack Ziegler, David Borchart, Barbara Smaller, Kaamran Hafeez, Paul Noth, Jason Adam Katzenstein SPOTS Guido Scarabottolo 2 THE NEW YORKER, MARCH 9, 2015 CONTRIBUTORS eric schlosser (“BREAK-IN AT Y-12,” P. 46) is the author of “Fast Food Nation” and “Command and Control: Nuclear Weapons, the Damascus Accident, and the Illusion of Safety.” jeFFrey toobin (COMMENT, P. -

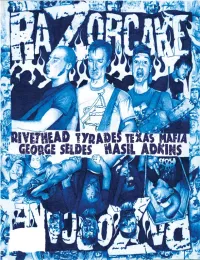

Razorcake Issue

PO Box 42129, Los Angeles, CA 90042 #19 www.razorcake.com ight around the time we were wrapping up this issue, Todd hours on the subject and brought in visual aids: rare and and I went to West Hollywood to see the Swedish band impossible-to-find records that only I and four other people have RRRandy play. We stood around outside the club, waiting for or ancient punk zines that have moved with me through a dozen the show to start. While we were doing this, two young women apartments. Instead, I just mumbled, “It’s pretty important. I do a came up to us and asked if they could interview us for a project. punk magazine with him.” And I pointed my thumb at Todd. They looked to be about high-school age, and I guess it was for a About an hour and a half later, Randy took the stage. They class project, so we said, “Sure, we’ll do it.” launched into “Dirty Tricks,” ripped right through it, and started I don’t think they had any idea what Razorcake is, or that “Addicts of Communication” without a pause for breath. It was Todd and I are two of the founders of it. unreal. They were so tight, so perfectly in time with each other that They interviewed me first and asked me some basic their songs sounded as immaculate as the recordings. On top of questions: who’s your favorite band? How many shows do you go that, thought, they were going nuts. Jumping around, dancing like to a month? That kind of thing. -

Institutionalized Issue #1

Sudden Death Publications Free or $1, you decide INSTITUTIONALIZED Music, Biking, Beverages, and More Issue # 1 Winter 1998 WHAT’S THIS ALL ABOUT? This is the first installment demise it was going to a Music section of in what I hope to make a bunch of different people “Institutionalized.” This regular publication. For including four unfortunate rag will cover some of the years I have been reading droogs in Japan. Well, other things that I like ‘zines written by people some of the people who other than music, hence from all over the world were getting the Bhatt- the lead-in “Music, Biking, and decided that it was zine started writing their Beverages, and More.” time to seriously try to own reviews and sending With a broader range of start my own. I also used them out. I was so topics people who do not to write a rag called the pleased with their reviews listen to hardcore, punk Bhatt-zine but decided to that the Bhatt-zine was rock, or ska music will end it after the Murphy’s ended and left for others also be able to enjoy this Law Halloween ’97 show. to carry on. ‘zine. The Bhatt-zine was something that I did in Two months have gone by I guess part of the some capacity for about a and I have not written any inspiration for year and a half and sent new Bhatt-zines and have “Institutionalized” goes to out over e-male (sic) to a missed writing. I also Lee Greenfeld at Sound bunch of unfortunate need something to keep Views. -

Trash Talk • Kingdom of Sorrow

22 JUN/JUL 10 FOR FREE TRASH TALK • KINGDOM OF SORROW HEAVEN SHALL BURN • WHITECHAPEL • ROLO TOMASSI WE BUTTER THE BREAD WITH BUTTER • AGAINST ME! CANCER BATS • AS I LAY DYING • TRIGGER THE BLOODSHED Fuze_Titel_No.22.indd 2 08.05.10 11:02 Out: 21. Mai 2010 HEAVEN SHALL BURN · Invictus Das neue Studioalbum und der 3. Teil der „Iconoclast“-Geschichte: majestätisch - roh - facettenreich Erhältlich als CD, Ltd. Edition Klappdeckelbox (inkl. Digipak mit Bonustrack, alternativem Artwork + Bonus-DVD, Schweißband, Sticker, Merchandise-Gutschein), Vinyl (+ Bonustrack) + CD mit alternativem Artwork, Digital Download Ltd. Box Set + exclusive T-Shirt bundle available at: www.cmdistro.com HEAVEN SHALL BURN live: 28.05.2010 (D) Jena F-Haus „Invictus“-Releaseparty · 04.06.2010 (D) Nürburgring Rock Am Ring 05.06.2010 (D) Nürnberg Rock Im Park · 12.06.2010 (A) Nickelsdorf Nova Rock Festival 13.06.2010 (CH) Interlaken Greenfi eld Festival · 03.07.2010 (D) Roitzschjora With Full Force 17.07.2010 (D) Cuxhaven Deichbrand Festival · 20.08.2010 (D) Dinkelsbühl Summer Breeze www.myspace.com/offi cialheavenshallburn HSB merchandise available via Auch erhältlich als Special Limited Edition mit Bonus DVD im Mediabook Format und in farbigem Vinyl inklusive des kompletten Albums auf CD! www.myspace.com/sickofi tallny · www.sickofi tall.com FÜNF NYHC-KLASSIKER jetzt endlich wieder erhältlich: SICK OF IT ALL SICK OF IT ALL AGNOSTIC FRONT AGNOSTIC FRONT AGNOSTIC FRONT Alle fünf Alben zum MIDPRICE!!! Blood, Sweat, And No Tears Just Look Around Cause For Alarm Liberty & Justice One Voice ROAD KILL · DVD+CD / CD / DIGITAL DOWNLOAD OUT NOW! “Berlin Burnout” Eine legendäre Live Show, mitgeschnitten im SO36, mit massig Backstage Schwedens Thrash Metal Act # 1 meldet sich mit einem Material und allen Videoclips! längst überfälligen Live DVD/CD-Release zurück. -

Stock DECEMBER 2020

DISTRO / 2020 DISQUE LP CODE STOCK CHF !Attention! - S/T INLP 859 1 12 562 – Cuando vivir es morir INLP 524 2 14 7 seconds – Leave a light on INLP 780 X 25 7 seconds – The crew INLP 599 x 18 7 seconds – Walk together, rock together INLP 107 1 16 A wilhelm scream – S/T INLP 493 1 17 Accidente – Amistad Y Rebelión INLP 918 1 10 Accidente – Pulso INLP 278 2 13 Accidente – S/t INLP 230 2 10 Adhesive – Sideburner INLP 879 1 18 Adolescents – OC Confidential INLP 622 2 12 Adolescents – S/T INLP 006 1 22 Adult Magic – S/T INLP 133 2 14 Against me! - As the eternal cowboy INLP 748 X 21 Against me! - Is reinventing Axl Rose INLP 228 1 21 Against me! - Searching for a former clarity 2LP INLP 752 1 28 Against me! - Shape Shift With Me INLP 342 1 32 Against me! - Transgender dysphoria blues INLP 751 3 27 Agent Attitude – First 2 Eps INLP 614 1 12 Agnostic front – Another voice INLP 668 1 17 Agnostic front – Live At CBGB INLP 543 x 19 Agnostic front – Victim in pain INLP 010 1 17 Alea Jacta Est – Dies Irae INLP 606 4 16 Alea Jacta Est – Gloria Victis INLP 357 2 10 Alea Jacta Est – Vae Victis INLP 776 1 15 Alkaline trio – Maybe i'll cacth fire INLP 222 x 18 Alkaline trio – My shame is true INLP 626 X 26 Alkaline trio – This addiction INLP 373 x 22 All – Allroy for prez INLP 240 1 20 All – Allroy Saves INLP 939 1 22 All – Allroys revenge INLP 238 X 27 All – Breaking things INLP 319 1 28 All – Pummel INLP 651 2 28 All out War – Dying Gods INLP 338 X 18 All Pigs Must Die – Hostage Animal INLP 698 1 21 All pigs must die – Nothing violates this nature INLP 701 1 22 All pigs must die – s/t INLP 015 1 22 Altair – Nuestro Enemigo INLP 294 2 12 American Football - S/T LP3 INLP 1010 2 28 UK 20 American football – s/t INLP 018 X 24 American Football – S/T (EP) INLP 762 x 16 American Football – S/T LP2 INLP 731 X 25 And So Your Life Is Ruined – s/t INLP 938 1 12 Page 1 DISTRO / 2020 And yo your life is ruined – s/t INLP 835 1 13 Angel Du$t - Pretty Buff INLP 1011 1 28 Angel Dust – A.D. -

Impaler - 'Cryptozoology' (Mvdaudio)

2/9/2011 Impaler - 'Cryptozoology' (MVDaudio) search... Go News CD Reviews Gig Reviews Hell's Gigs Interviews Featüres Retrö Röck Störe Förüm Cöntact News CD Reviews October CD Impaler - 'Cryptozoology' (MVDaudio) Impaler - 'Cryptozoology' (MVDaudio) CD Reviews Written by Gaz E Monday, 18 October 2010 06:00 Subscribe Like Be the first of your friends 1 retw eet to like this. Cryptozoology - the search for animals which are Most Read considered to be legendary or otherwise nonexistent by Bullet For My mainstream biology. Also the title of the latest album from Minnesota horror rock legends Impaler. Valentine/Bring Me The Horizon/Atreyu - Cardiff, Subtitled 'Creatures Of God?', this is an album by a band that International Arena - 11th many may believe are, like the subject matter of this crazed December 2010 creature concept album, consigned to legend. But, after over a quarter of a century of shocking and rocking, Bill Lindsey's Black Spiders, Glenn terror troupe are alive and kicking out the jams. Hughes, Marillion, Joe Bonamassa and High On After scaring the starch out of the knickers of Tipper Gore and Fire - Interview Exclusives her soulless collaborators in the mid eighties and having their Michael Monroe - London, first born - the infamous 'Rise Of The Mutants' - getting a major shout out in the movie Trick Or Treat that will always hold a special place in my black heart, you would be excused for Islington O2 Academy - 9th thinking that Impaler mothballed their stage gear and disappeared. But the band never really April 2010 went away. It lay dormant for a while, preserved in a block of ice maybe, but it was never Rick Nielsen - Cheap Trick gonna go away...... -

Atom and His Package Possibly the Smallest Band on the List, Atom & His

Atom and His Package Possibly the smallest band on the list, Atom & his Package consists of Adam Goren (Atom) and his package (a Yamaha music sequencer) make funny punk songs utilising many of of the package's hundreds of instruments about the metric system, the lead singer of Judas Priest and what Jewish people do on Christmas. Now moved on to other projects, Atom will remain the person who told the world Anarchy Means That I Litter, The Palestinians Are Not the Same Thing as the Rebel Alliance Jackass, and If You Own The Washington Redskins, You're a ****. Ghost Mice With only two members in this folk/punk band their voices and their music can be heard along with such pride. This band is one of the greatest to come out of the scene because of their abrasive acoustic style. The band consists of a male guitarist (I don't know his name) and Hannah who plays the violin. They are successful and very well should be because it's hard to 99 when you have such little to work with. This band is off Plan It X records and they put on a fantastic show. Not only is the band one of the leaders of the new genre called folk/punk but I'm sure there is going to be very big things to come from them and it will always be from the heart. Defiance, Ohio Defiance, Ohio are perhaps one of the most compassionate and energetic leaders of the "folk/punk" movement. Their clever lyrics accompanied by fast, melodic, acoustic guitars make them very enjoyable to listen to. -

EBP-DA | Berkeley 1994: Paradise Lost Or Did the Drugs Just Finally Wear Off?

-----i EBP-DA | www.eastbaypunkda.com Berkeley 1994: Paradise Lost or Did The Drugs Just Finally Wear Off? And in fact he let me think, or rather ing another Berkeley that no longer exists, a tricked me into thinking that I was getting away Berkeley that perhaps no longer can exist. with it. Barely breathing and at that the same I wonder about such things when I see the time trying to appear so nonchalant that if he hangdog expressions of the beggars, the hol turned around it would look as though I just low-eyed longings of those who seek nothing Sometimes I wonder whatever became of happened to be walking by, I crept to within more elaborate than oblivion, the stooped Flam. He was the first good friend I made in two or three feet of him, until I could clearly shoulder despair of the dazed refugees whose Berkeley that summer of 1968, a veritable see the page he was perusing. home is a downtown doorway, the defiant, beanpole of a boy, with impossibly thick and I couldn't understand a word of it, howev forced exuberance of the career drunkards, the bushy hair that billowed out from his emaciated er. It was all in Latin. I let out a sigh of exas obliquely prying glances of the professional face in the shape of an enormous lightbulb. peration, simultaneously intending it to be a predators. Was it always like this? Did the He seldom if ever ventured out of his signal for Flam to turn around and greet me. -

Punk Rock History Project Update Punk Planet—The Collection Is Complete

This is MutantMutant PopPop free! Mailorder Catalog AH free! http://members.aol.com/mutantpop/ Hey, we rolled the odometer! Hooray for all of us! If I didn’t use the occasion to tweak the typography a little bit, i wouldn’t be doing my job. Thanks to Jeff Wison for the outstanding New Release Info dancing kids drawing, originally created for the the Pizzafest T-shirts. That cat can draw... As you can recall from MP Days of Yore, Pizzafest was gonna be a big show and pizzafeed with participants getting a free shirt, but the venue got paranoid about security, costs escalated, band avail- abilities got shaky, and the event was cancelled. Fortunately, it was replaced by not one but two “Mutant Fest” type of events: Cincinnati, OH in August (hosted by Dave Spodie of The Connie Dungs) and Columbus, OH in October (hosted by Eddie of The Proms). The bottom line is this: if you wanna have pop-punk events to attend this summer, people need to Do It Yourself. Get out there and independently organize your own Mutant Fest-type of deal! It would seem that there would be enough people and bands in the NY/NJ/PA area and possibly also in the Pacific Northwest—in addition to room for shows in the heartland of the pop-punk world, the midwest. There are rumors of a possible Connie Dungs/Dirt Bike Annie mini-tour this summer, how great would it be to tie into that? It’s something for you The 40th Mutant Pop 7”er is now on the street! people in pop-punk bands to think about—make your own fun! MP-39 THE BEAUTYS “A#1 Sex Shop Em- ployee” EP finally made it to my doorstep from Bill Smith Custom Records in LA on January 4. -

Punk Record Labels and the Struggle for Autonomy 08 047 (01) FM.Qxd 2/4/08 3:31 PM Page Ii

08_047 (01) FM.qxd 2/4/08 3:31 PM Page i Punk Record Labels and the Struggle for Autonomy 08_047 (01) FM.qxd 2/4/08 3:31 PM Page ii Critical Media Studies Series Editor Andrew Calabrese, University of Colorado This series covers a broad range of critical research and theory about media in the modern world. It includes work about the changing structures of the media, focusing particularly on work about the political and economic forces and social relations which shape and are shaped by media institutions, struc- tural changes in policy formation and enforcement, technological transfor- mations in the means of communication, and the relationships of all these to public and private cultures worldwide. Historical research about the media and intellectual histories pertaining to media research and theory are partic- ularly welcome. Emphasizing the role of social and political theory for in- forming and shaping research about communications media, Critical Media Studies addresses the politics of media institutions at national, subnational, and transnational levels. The series is also interested in short, synthetic texts on key thinkers and concepts in critical media studies. Titles in the series Governing European Communications: From Unification to Coordination by Maria Michalis Knowledge Workers in the Information Society edited by Catherine McKercher and Vincent Mosco Punk Record Labels and the Struggle for Autonomy: The Emergence of DIY by Alan O’Connor 08_047 (01) FM.qxd 2/4/08 3:31 PM Page iii Punk Record Labels and the Struggle for Autonomy The Emergence of DIY Alan O’Connor LEXINGTON BOOKS A division of ROWMAN & LITTLEFIELD PUBLISHERS, INC. -

Bill Bailey Vs

TheOnce:ler Of L&Ytonville Bill Bailey Vs. TheLorax MnCity� The Death (Or Was It Murder?) Of Detroit Berlin: Now Let's Tear Down Some Of Our OwnWal ls EmeraldTriangle . & San Francisco News + Northern California Punk Rock: Tons of Totally Crucial Coverage Along WithPages And. Pages Of Insignificant Fluff, Gossip & Mondo DestructoReviews .. EBP-DA | www.eastbaypunkda.com � '-.;._ -� 'Jl t.\.,._�� �- 1· / E:T. -· -...,,,.. �--- ....__� -..._ . .l'. Adventure .., CIADru& Wars: The Continues economies of sever:tJ Latin :-';m :un�ies, an hanced much.l=- p eri�an co d fi h new development m US cities Miami, New , and Lofi--==- -..: Ietnam as O UCM un, et S L I hke York y· W S Angeles. It a1so helped the CIA 10 pursue its regime· of terrorism and. I Ullm'<n1ioo uom,d <h• globe. - D 0 t All Q Vef Agalll... • . ey If ��t trouble _lay ahead for the c ociiliie kmgpi'"iisofLangl , _ Virginia. Inspired by the ,American free enter system, _ Remember Vietnam? Probably not. you're a student, you/ prise If j thousands of entrepeneuni real.1zed that there was r00m them in might have heard about it in history class, which almost guarantees,, for -'I :- � the marketpl e. Anyone with the for a p lan et IO -- you don't have any idea what it was about. you're old enough, ac money e tick �� that �ogota and the cluitzpah to bl way :::,,,--- to have been around when it was happening, even if you were one ofl' . �ff his or her past customs ms to was on the way to t fortune. -

Queer Youth and the Importance of Punk Rock

QUEERING PUNK: QUEER YOUTH AND THE IMPORTANCE OF PUNK ROCK DENISE SCOTT A THESIS SUBMITTED TO THE FACULTY OF GRADUATE STUDIES IN PARTIAL FULFILMENT OF THE REQUIREMENTS FOR THE DEGREE OF MASTER OF ARTS GRADUATE PROGRAM IN INTERDISCIPLINARY STUDIES YORK UNIVERSITY TORONTO, ONTARIO DECEMBER 2011 Library and Archives Bibliotheque et Canada Archives Canada Published Heritage Direction du Branch Patrimoine de I'edition 395 Wellington Street 395, rue Wellington Ottawa ON K1A0N4 Ottawa ON K1A 0N4 Canada Canada Your file Votre reference ISBN: 978-0-494-90087-1 Our file Notre reference ISBN: 978-0-494-90087-1 NOTICE: AVIS: The author has granted a non L'auteur a accorde une licence non exclusive exclusive license allowing Library and permettant a la Bibliotheque et Archives Archives Canada to reproduce, Canada de reproduire, publier, archiver, publish, archive, preserve, conserve, sauvegarder, conserver, transmettre au public communicate to the public by par telecommunication ou par I'lnternet, preter, telecommunication or on the Internet, distribuer et vendre des theses partout dans le loan, distrbute and sell theses monde, a des fins commerciales ou autres, sur worldwide, for commercial or non support microforme, papier, electronique et/ou commercial purposes, in microform, autres formats. paper, electronic and/or any other formats. The author retains copyright L'auteur conserve la propriete du droit d'auteur ownership and moral rights in this et des droits moraux qui protege cette these. Ni thesis. Neither the thesis nor la these ni des extraits substantiels de celle-ci substantial extracts from it may be ne doivent etre imprimes ou autrement printed or otherwise reproduced reproduits sans son autorisation.