Rivista Della Diocesi 03/2015

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

HABARI NEWS NAIROBI PRIORY Year of the Lord 2015

Pp. Francis to Kenya. I myself was privileged as HABARI NEWS Chairperson of AOSK to give a brief talk regarding religious life of women in Kenya. A NAIROBI PRIORY most blessed event. We are so very grateful for this year of the Lord 2015 with all its gifts. Year of the Lord 2015 From the Prioress’ Desk CHRISTMAS DAY The year of 2015 held many special events for the Church May the grace of our Lord Jesus Christ, the love and the people of Kenya. Beginning with the of God and the fellowship of the Holy Spirit be first ever canonization of a saint on Kenyan soil, with you all!!! that of Irene Stefani in May. This is the day that the Lord has made, let us The next big event which took place in July was rejoice and be glad in it. The celestial choir is the official visit of the President of the United proclaiming the glory of God. All the saints States. For the people of Kenya they felt that it angelically tell the wonder of the Lord. They sung was their son coming home. “Gloria in excelsis Deo…” proclaiming the birth of a greater King in Bethlehem. Closer to ‘home’ were the events stemming from the year dedicated to the Consecrated Life. In We all converged in the Chapel for the first September a symposium on various aspects solemn vespers for Christmas. Already the related to religious life was held at the large whether had changed and even the sisters’ way of amphitheater of the Catholic University of East dressing symbolizes a great event which was now Africa with over 5,000 women and men religious at hand. -

Zachary Ndegwa Kabatha (D4059) Agikuyu Understanding of the Last

CARDINAL STEFAN WYSZYNSKI UNIVERSITY in WARSAW FACULTY OF THEOLOGY ZACHARY NDEGWA KABATHA (D4059) AGIKUYU UNDERSTANDING OF THE LAST THINGS IN THE LIGHT OF CATHOLIC ESCHATOLOGY Doctoral dissertation written under supervision of Rev. prof. UKSW dr. hab. Wojciech KLUJ OMI WARSAW (POLAND) 2020 1 2 DECLARATION I the undersigned, declare that this dissertation is my original work. It has not been presented to any institution for academic credit. All the sources used have been duly acknowledged. ks mgr lic Zachary Ndegwa Kabatha (D-4059) Signature………………………………… Date……………………………………... This dissertation has been written under supervision of; Ks. Prof. UKSW dr hab. Wojciech Kluj (OMI) Signature.............................................................. Date...................................................................... 3 4 Table of Contents List of Abbreviations........................................................................................................................................... 7 Abstract.............................................................................................................................................................. 9 GENERAL INTRODUCTION................................................................................................................................ 11 Objective of the Study................................................................................................................................. 12 Research Methodology.............................................................................................................................. -

IMC Newsletter N°32

The General Council – Rome IMC Newsletter N°32 Rome, December 08, 2015 Feast of the Immaculate Conception, beginning of the Extraordinary Holy Year of Mercy! INTRODUCTION Dear brothers, our vocation of people consecrated for the mission is very beautiful but also very challenging; it drives us on new and unknown paths and processes. But throughout this process the most important aspect is the love of life of which our vocation should be a sign and a witness, a life lived with others, especially the poorest and neediest. «The multitude of those who believed was of one heart and soul, and no one considered his property all that he owned, but they had everything in common. With great power the apostles gave witness to the resurrection of the Lord Jesus and all enjoyed great favour. None of their members was ever in want, as all those who owned land or houses sold them and brought the proceeds of what was sold and laid it at the apostles’ feet; then it was distributed to each according to his need» (Acts 4,32-35). Pope Francesco during his visit to South Korea spoke of consolation. Let us meditate on his word: «There is a word that attracts me a lot: consolation. Consolation: the presence of God in any of his modalities. Our Holy Father Ignatius always tries to confirm the decision of the reform of life or of the election of the status of life through the second way of “election”: the consolation. Consolation is a beautiful word for those who receive it. -

Dekut Newsletter May 2015

MONTHLY BULLETIN DEDAN KIMATHI UNIVERSITY I S S U E FROM THE OFFICE OF THE VICE CHANCELLOR OF TECHNOLOGY 29 MAY Please give us your Feedback [email protected] 2015 The university had a buzz of activities in the In this issue month of May. These activities were a success 1. First Disaster Preparednes Training due to the hard work and cooperation that 2. DeKUT Students Students on Opportunities within EAC. both sta members and students put in. 3. EBK visits DeKUT for nal inspection Much appreciation goes to all sta members 4. Corporate social responsibility and students for their contribution. 5. DeKUT host rst beatication in Africa 6. Beatication Pictorial 7. 3rd Graduation Ceremony MOTTO 8. 3rd Graduation Pictorial Better Life through Technology FIRST DISASTER PREPAREDNESS TRAINING VISION STATEMENT A Premier Technological On 8th May, 2015 DeKUT sta and University Excelling in students were trained in disaster QualityEducation, Research, preparedness by the National Disaster and Technology Transfer. Management Unit (NDMU) at the University Auditorium. Students and sta were trained on self-defence and survival techniques. MISSION STATEMENT To Provide Academically Stimulating, Culturally Diverse and Quality Learning DeKUT STUDENTS SENSITIZED ON OPPORTUNITIES WITHIN EAC Environement that Fosters Research,Innovation and On the 18th May, 2015, Technology for Attainement ocials from the Ministry of National Development East African Aairs, Goals. Commerce and Tourism visited the university and gave a talk to our students concerning the East African Community (EAC) integration projects and programs. They enlightened our students of available opportunities which they could take advantage of and work with the ministry. -

Novena to Blessed Joseph Allamano

NOVENA TO BLESSED JOSEPH ALLAMANO A Family man, founding a Missionary Family to make the world One Family in God Day 1 - Allamano and his father, Joseph Allamano Blessed Allamano was born at Castelnuovo D’Asti – today Castelnuovo Don Bosco- from Joseph Allamano and Marianna Cafasso. He was the fourth of five children. There is no much information about the father, but we know that he had a brother who was a priest (Fr. John Allamano) and he died due to carbuncle on 2nd December 1853, when blessed Allamano was not yet three years old. A niece would say that he was a good Christian and he died due to an infection. Both parents were living in the rural area; they were excellent Christians and very charitable. The father was a very faithful and pious companion of his wife. He seemed to have been illiterate. PRAYER: Blessed Joseph Allamano, you knew what it means to have charitable parents and how they influenced your open heart to the needs of the world. You also knew the pain of not having your father from your early age. Intercede for us and especially for those who have lost their fathers and still suffer the pain of it. May they move ahead in their lives with the support of the rest of the family members. Intercede for us to value our fathers for what they are and not for the intellectual knowledge they have or for any position they may occupy in the society. May all fathers take care of their families aware that they are called to be the image of God the Father and of Christ himself. -

General Index

Evangelisation_in_Africa_def_Formulario_Papale.qxd 11/03/19 15:29 Pagina 5 General index 19 Abbreviations 11 Preface Stefano Camerlengo 15 Introduction Stephen Okello PRELIMINARIES 25 Consolata Missionaries in Partnership with CUEA Pius Rutechura 27 Mission from the Perspective of the Universal Church Charles Daniel Balvo EVANGELISATION 31 The First Consolata Missionaries in Kenya. 1901-1905 Peter Schiavinato 43 Evangelisation in the African Cultural Context Today: Challenges and Opportunities Patrick Mwania Musau 61 The Future of the Mission of the Catholic Church in Kenya Rodrigo Mejía Saldarriaga LIVING THE FAITH 73 Eucharistic Celebration. Homily Peter Kihara 77 The Holy Ghost Missionaries in the Mission of Kenya John Mbinda 81 The Relevance of the Religious in the Church Today Kenneth Wekesa Evangelisation_in_Africa_def_Formulario_Papale.qxd 11/03/19 15:29 Pagina 6 6 General index 189 Challenges Facing the Youth Today. Sharing in the “Perspectives and Questions of Our Times” Lance P. Nadeau 107 Ethics and Leadership in Mission for Justice Patrick Ryan 115 Ecumenism and Inter-Religious Dialogue Today Nicholas Makau SERVICE TO HUMANITY Education Issues 123 Educating the Nation: A Shared Responsability The Catholic Church’s Commitment to Integral Human Formation Maurice M. Makumba 131 Loreto Sisters’ Charism in Education. A Testimony Mary Gitau SERVICE TO HUMANITY Health Issues 137 A Healthy Community for a Healthy Nation. Institutional Contribution to Community-Based Health Care Meshack Ndirangu 141 Collaboration Between the Catholic Church and the State on Health Matters Paul Kariuki Njiru SERVICE TO HUMANITY Justice and Governance 149 Access to Justice as Enhanced by the New Constitution Charles Kanjama 153 Justice and Good Governance Church Perspective Anthony Muheria 159 The Role of the Judiciary in Good Governance. -

May 29, 2015 Vol

SoulCore Tragedy and devotion to Mary lead to creation of rosary-based exercise, page 7. Serving the Church in Central and Southern Indiana Since 1960 CriterionOnline.com May 29, 2015 Vol. LV, No. 33 75¢ Blessed Romero ‘another brilliant star’ belonging ‘I’ll go wherever you lead me’ to Church of Americas SAN SALVADOR, El Salvador (CNS)— Some thought this day would never arrive. Others hoped, and some always knew it would. On May 23, the Catholic Church beatified Archbishop Oscar Arnulfo Romero y Galdamez, of El Salvador, who was assassinated in 1980 while celebrating Mass, just a day after pleading and ordering soldiers to stop killing innocent civilians. “Blessed Romero is another brilliant star that belongs to the sanctity of the Church of the Americas,” said Cardinal Angelo Amato, head of the Vatican’s Congregation for Saints’ Causes, during the ceremony in San Salvador. “And thanks be to God, there are many.” While those who persecuted Deacon Adam Ahern is all smiles as he gives a tour through the chapel at Bishop Simon Bruté College Seminary in Indianapolis, the setting where he him have died or first had the opportunity to test his call to the priesthood. (Photo by John Shaughnessy) are in obscurity, “the memory of Blessed Oscar Romero Romero continues ‘Most dangerous question’ leads former soldier to live in the poor and the marginalized,” Cardinal Amato said. His homilies often pleaded for better Deacon Adam Ahern to embrace life as a priest conditions for the poor, for a stop to the (Editor’s note: At 10 a.m. -

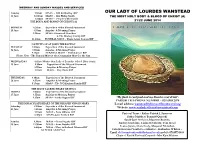

Weekday and Sunday Mass Times and Intentions

WEEKDAY AND SUNDAY MASSES AND SERVICES Sunday 9.30am MASS – Bill Kimberley RIP OUR LADY OF LOURDES WANSTEAD 22 June 11.30am MASS - Ints Philip Smith THE MOST HOLY BODY & BLOOD OF CHRIST (A) 6.30pm MASS – People of the Parish THE BODY AND BLOOD OF CHRIST [A] 21/22 JUNE 2014 MONDAY 8.30am Exposition of the Blessed Sacrament 23 June 8.55am Angelus & Morning Prayer 9.15am MASS –Desmond Donohue & The Mackey Family RIP 11.00am FUNERAL MASS – Diana Grant Somers RIP [ NATIVITY OF ST JOHN THE BAPTIST TUESDAY 8.30am Exposition of the Blessed Sacrament 24 June 8.55am Angelus & Morning Prayer 9.15am FUNERAL MASS - Patrick Joyce RIP Please Note - The Funeral Mass is the Community Mass for the day. WEDNESDAY 8.05am MASS- Our Lady of Lourdes School [Holy Souls] 25 June 8.30am Exposition of the Blessed Sacrament 8.55am Angelus & Morning Prayer 9.15am MASS - Roy Davis RIP THURSDAY 8.30am Exposition of the Blessed Sacrament 26 June 8.55am Angelus & Morning Prayer 9.15am MASS – The O’Callaghan Family RIP THE MOST SACRED HEART OF JESUS FRIDAY 8.30am Exposition of the Blessed Sacrament 27 June 8.55am Angelus & Morning Prayer “My flesh is real food and my blood is real drink”. 9.15am MASS – Linda Sugrue RIP PARISH TELEPHONE NUMBER – 020 8989 2074 THE IMMACULATE HEART OF THE BLESSED VIRGIN MARY E-mail address [email protected] Saturday 8.30am Exposition of the Blessed Sacrament Website www.ourladyoflourdeswanstead.com 28 June 8.55am Angelus & Morning Prayer, 9.15am MASS – Nora Dillane RIP Pastoral Team – Father Patrick J. -

November 2015

November 2015 100th anniversary of the death of our diocesan founder June 13, 1842–December 18, 1915 Our diocesan family is built on faith but, like all Not long after his consecration, Bishop Lorrain foundations, it was also built by the efforts of our presented his first message to the faithful of this region. predecessors. This December 18th will be the 100th “Yours is all that God has given me of health, of anniversary of the death of one such founder whose strength, of heart, of intellect—to you I belong not only enduring legacy resonates to this very day. as your friend, but your servant. For the least among you, Bishop Narcisse Zéphirin Lorrain was the first with God’s help, am I willing to give all that is left of my Bishop of the Diocese of Pembroke. Historical l i f e .” records show us that he was a man passionate about Given the vast territory for which Bishop Lorrain constructing a strong and vibrant faith community. was responsible, one can only imagine the intense He was born on June 13, 1832, in Laval County, devotion that drove him to physically visit many of Quebec. He began his studies at the College of St. the far-flung missions, with his only mode of travel Thérèse, having earlier received religious instruction being canoe or on foot. Upon his arrival, he would from his parents. Upon graduating with a Baccalaureate proceed in conferring the Sacrament of Confirmation honours with distinction, he transferred to the Grand on those hardy settlers who had been waiting for years. -

La-Mia-Fede-Nei-Santi-Di-Ogni-Giorno

1 MARTINO CARBOTTI LA MIA FEDE nei Santi di ogni giorno Pugliesi Editore 2 Introduzione Non è assolutamente semplice per me, figlio, delineare la figura di mio padre: Ninuccio Carbotti. Non vi nascondo di averci pensato per molto tempo, dubbioso, circa i tanti aspetti su cui avrei dovuto soffermarmi e una delle domande che mi sono subito posto è stata: ma oltre alla figura di padre modello che io conoscevo, cos'altro conosco della vita di mio padre? E qui ho avuto delle perplessità ..... sì dico perplessità perché tutti i padri presumo hanno un determinato comportamento con i figli, dettato dal ruolo, c'è chi lo fà con più severità e chi meno, chi è pedante e chi meno, chi è accondiscendente e chi meno e via dicendo ma sicuramente tutti si apprestano a svolgere questo compito basilare con uno sconfinato e immenso amore !!! Ma un padre oltre a questo è anche un “uomo”ed è proprio il profilo umano, di uomo tra gli uomini, che mi ha portato ad iniziare questo lavoro, oserei dire di ricerca, esegetico, di tutti gli scritti e archiviazioni varie che con pazienza e passione certosina egli aveva iniziato ed implementato nei vari anni della sua vita. Ho avuto la fortuna di crescere in una famiglia molto unita, sotto tutti gli aspetti. Mio padre apparteneva a quelle belle famiglie di una volta, numerose: erano otto figli, madre, padre e “zizì” a carico (una zia di mia padre, sorella minore di mia nonna, la quale viveva sotto lo stesso tetto a causa di lievi problemi invalidanti) e come tradizione comanda, tutti i figli maschi e dico tutti nessuno escluso, hanno ereditato dal padre l'arte della lavorazione del legno. -

Blessed Irene Stefani

Instructions: Print out the Domino Diagram Pieces for each team and the saint story so they can create their domino map. Team 1: Blessed Irene Stefani Aurelia Mercede Stefani was born in 1891 in a small village in Northern Italy. She was the fifth of eleven children. Her mother died young so she took care of her younger brothers and sisters and worked avidly with the youth at her parish. When she was twenty years old, she joined the Consolata Missionary Sisters in 1911 and she was trained in religious life as well as a nurse. In 1914, she took her vows as a sister and soon after was sent to Kenya. After a long and exhausting journey by ship, she arrived in Mombasa on January 1915. World War I had already begun and because of her training in nursing, the British asked her to take care of the soldiers and Courier Corps who were wounded in the war both in Mombasa and Tanzania. As the war was ending she was able to join the Consolata missionaries to serve the people as a nurse. She worked there for 10 years. She gave herself, body and soul as a nurse giving healthcare, caring for the sick. It is said that many were the times that she spent the whole day without eating in order to serve many patients. Because of this loving service and total dedication, the people of that area nicknamed her as “Nyaatha” which is a name translated as “a person of mercy”. There was an epidemic of plague and Sr. -

Table of Contents

Table of Contents Spiritual Advisor’s Message 2 President’s Message - Pat Weller 3 Organization - Carmel Rumleskie 4 Historian – June West 5 Treasurer - Pauline Hughes 6 Spiritual Development - Peggy Dunne 8 Community Life – Joan Lemay 9 Secretary/Newsletter Editor – Bev Drouin 10 Communications – Sheila Bielawski 10 Christian Family Life - Irene Perrault 11 Education & Health - Sophie Ringrose 13 Legislation - Donna Provost 14 Resolutions - Donna Provost 15 Council Activities 16 Diocesan Council 16 Arnprior - St. John Chrysostom 16 Calumet Island – St. Ann’s 17 Pembroke – St. Columbkille’s 17 Deep River - Our Lady of Good Counsel 18 Whitney – St. Martin of Tours 19 Renfrew - St. Francis Xavier 20 Temiscaming – St. Theresa 21 Diocesan Convention 22 Provincial Convention 25 National Convention 25 Feast day of St. Francis of Paola 26 Holy Year of Mercy Project 27 FORMS 28 Pembroke Diocesan Life Members List 28 Diocesan Levy/Fee Remittance Form 29 National Voluntary Fund Remittance Form 29 Pembroke Diocesan Executive 30 Pembroke Diocesan Parish Presidents 31 April 2016 My dear friends, During this Jubilee Year of Mercy may the graces showered upon God’s people through his Holy Church bring you consolation and peace. This Jubilee Year of Mercy marks a very special time of grace in our lives. As you know from your reflections and works of mercy, the Catholic Women’s League will continue to provide a precious place where the members of the League can share the challenges and the special joys of living God’s manifold mercy. There is an ancient phrase which teaches us a great deal about God’s Sacred Heart, that is, the movements of his heart and his intentions and love for us.