131 – Marzo 2019 – ISSN 2164-4268 - No

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

El Ejército De Los Somoza

1 El ejército de los Somoza Auge, caída y secuela de su extinción Justiniano Pérez 2 INTRODUCCION “Toda la historia mundial parece girar alrededor de propósitos, ideas o transformaciones del mundo que muy pronto resulta que no se pensaban tan en serio. Ayer se estaba lleno de nobles sentimientos, pero hoy se puede estar de otra manera, esto es lo más desolador. Nadie es culpable. Se dispara o incendia hasta dejar al mundo en ruinas y al mismo tiempo se es completamente inocente. Se es <exponente> o <factor> o alguna otra cosa ingeniosa, pero no un ser humano, moral, puesto bajo la ley de Dios, responsable ante él. No doy un penique por todo ello. Es mejor soportar injusticias que cometerlas. Es malo querer realizar los deseos por medios ilícitos. Para los generales esto son tonterías y los hombres de estado se ríen de ello; pero así y todo, son viejas y acreditadas verdades.” Hermann Hesse 3 PRÓLOGO No todo se ha escrito sobre la Guardia Nacional de Nicaragua (1927-1979) y en realidad muy poco ha salido a luz proveniente de sus antiguos miembros. Aparte de las críticas parcializadas y los comentarios adversos de sus detractores, las fuentes propias llenas de anécdotas y relatos inéditos, conservan todavía una vasta riqueza inexplorada, todo en poder de aquellos que han preferido guardarla para sí, por razones diversas. Es una triste realidad sin embargo, que parte de ese caudal se ha perdido, ha desaparecido lamentablemente con la inevitable partida de los que no pudieron sobrevivir por mucho tiempo a la debacle de la institución y sin dejar versiones documentadas de sus respectivas experiencias, se llevaron consigo, trozos de la historia militar contemporánea de Nicaragua. -

GOBERNANTES DE NICARAGUA En La Época Del Dominio De España En América, Nicaragua Fue Una Provincia De La Capitanía General De Guatemala

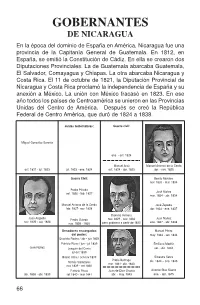

GOBERNANTES DE NICARAGUA En la época del dominio de España en América, Nicaragua fue una provincia de la Capitanía General de Guatemala. En 1812, en España, se emitió la Constitución de Cádiz. En ella se crearon dos Diputaciones Provinciales. La de Guatemala abarcaba Guatemala, El Salvador, Comayagua y Chiapas. La otra abarcaba Nicaragua y Costa Rica. El 11 de octubre de 1821, la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica proclamó la independencia de España y su anexión a México. La unión con México fracasó en 1823. En ese año todos los países de Centroamérica se unieron en las Provincias Unidas del Centro de América. Después se creó la República Federal de Centro América, que duró de 1824 a 1838. Juntas Gubernativas: Guerra civil: Miguel González Saravia ene. - oct. 1824 Manuel Arzú Manuel Antonio de la Cerda oct. 1821 - jul. 1823 jul. 1823 - ene. 1824 oct. 1824 - abr. 1825 abr. - nov. 1825 Guerra Civil: Benito Morales nov. 1833 - mar. 1834 Pedro Pineda José Núñez set. 1826 - feb. 1827 mar. 1834 - abr. 1834 Manuel Antonio de la Cerda José Zepeda feb. 1827- nov. 1828 abr. 1834 - ene. 1837 Dionisio Herrera Juan Argüello Pedro Oviedo nov. 1829 - nov. 1833 Juan Núñez nov. 1825 - set. 1826 nov. 1828 - 1830 pero gobierna a partir de 1830 ene. 1837 - abr. 1838 Senadores encargados Manuel Pérez del poder: may. 1843 - set. 1844 Evaristo Rocha / abr - jun 1839 Patricio Rivas / jun - jul 1839 Emiliano Madriz José Núñez Joaquín del Cosío set. - dic. 1844 jul-oct 1839 Hilario Ulloa / oct-nov 1839 Silvestre Selva Pablo Buitrago Tomás Valladares dic. -

Presidentes Final Final

GOBERNANTES DE NICARAGUA En la época del dominio de España en América, Nicaragua fue una provincia de la Capitanía General de Guatemala. En 1812, en España, se emitió la Constitución de Cádiz. En ella se crearon dos Diputaciones Provinciales. La de Guatemala abarcaba Guatemala, El Salvador, Comayagua y Chiapas. La otra abarcaba Nicaragua y Costa Rica. El 11 de octubre de 1821, la Diputación Provincial de Nicaragua y Costa Rica proclamó la independencia de España y su anexión a México. La unión con México fracasó en 1823. En ese año todos los países de Centroamérica se unieron en las Provincias Unidas del Centro de América. Después se creó la República Federal de Centro América, que duró de 1824 a 1838. Juntas Gubernativas: Guerra civil: Miguel González Saravia ene. - oct. 1824 Manuel Arzú Manuel Antonio de la Cerda oct. 1821 - jul. 1823 jul. 1823 - ene. 1824 oct. 1824 - abr. 1825 abr. - nov. 1825 Guerra Civil: Benito Morales nov. 1833 - mar. 1834 Pedro Pineda set. 1826 - feb. 1827 José Núñez mar. 1834 - abr. 1834 Manuel Antonio de la Cerda José Zepeda feb. 1827- nov. 1828 abr. 1834 - ene. 1837 Dionisio Herrera Juan Argüello Pedro Oviedo nov. 1829 - nov. 1833 Juan Núñez nov. 1825 - set. 1826 nov. 1828 - 1830 pero gobierna a partir de 1830 ene. 1837 - abr. 1838 Senadores encargados Manuel Pérez del poder: may. 1843 - set. 1844 Evaristo Rocha / abr - jun 1839 Patricio Rivas / jun - jul 1839 Emiliano Madriz José Núñez Joaquín del Cosío set. - dic. 1844 jul-oct 1839 Hilario Ulloa / oct-nov 1839 Silvestre Selva Pablo Buitrago Tomás Valladares dic. -

William Walker, No Erau~

r.T---;¡--__·":'-......"7l!---....·-......r":l.-.-.....--..-;¡;-...~....--.....----........ e ~ ............ ---- ..----....-:--..........---..-....-------........-...---;, I-~:~~ ~ ~ '~""" ~ I 1 .." ...._ t'Ii 1 1 t.i ~ I .. ~.':..... .~:\ ': ..=i." ..••.•......... , ~ ~ ! l ¡ ~I ~~;¡f~ :~ ~~ ~~ ~~ j~ ·.~ ~l ~.~.,~ ~ I t fi .. ...• ......••..... '....•. .. .••...:......••.. a..··.··..:.·...•.•.••.·.:.:..· ...f.·.·.•...'..·•.• ...•·.... ~ f' / ~. ,,~ ~Ia •... ~ .~ ~ i ~ '1 ~ ~l\1i: ~ ~ ~ .. ~ I ~tij~r') ~;, o ~, ~ .~ 5j ~ ~ ~ ~ ~ I .t;I ~ ~ ~ 1 ....... t--. ~ ¡. ¡ fI!I"W 1 •.__ - ..• ",$: _ ,',. -_- -'. ..- - _ - , --- . .- Q'"'- -' *' 1t -------....- -...-.......-....~.-....- ......._..----...._-_...._----- ....------------_. ~ ·---~--1- ............------~---_ ....-- ...._---_........---....-------..---....----------------~, " ';:;~;,~"r··~· MINISTERIO DE EDUCACION PUBLICA DIRECCIOH GENERAL DE EDUCACIOH MEDIA .---'CAMPAÑA NACIONAL CENTROAMERICANA CONTRA LOS FILIBUSTEROS EN NICARAGUA l' 5 6 ~ oJ .J) 1856· ~.1_ ..... _ ~ ~~r-:c.. G. eS.. J~ ~~1::c.~I :.~""' ~, ~ .. ~ ... ~ ~ oJ::b · "~ 1 ... , . !. "J.;r.~. ............. 1N¡;'f,P"~,,,,¡,;j~:~~~,b~,~" ":.:........ ...,. ' ~ ~ U~)',:,'-:IC" / ' ,Jo.. .,~ : ;---'~"if·r'f'l.TO~i ". BL0U!Y¡;¡'Ld 'Plr " f'I ?~/~/:;7. ~~ ,:,., I ¡ h.C. ';'. ,~'. fij' '" TEGUCIGALPA, D, C., HONDURAS, C. A. 1 9 5 6 P R E F Ael o De aQm. mi prop6slto de referir poca eosas, 1 de 101 d_ib.. lUeeIDI slo odio 1 slo pardallclad, p"siOne. de <u:faS call1ilUl eít01 leJ.... Cayo Cornelio Tácito. En uLos Anales". La Patria Grande celebra en· el presente año de 1956, un acontecimiento muy glorioso y de a,lto .significado histórico, y es el primer centenar~o de la Campaña Nacional. contra el e~ ¡1 fiÚbústerismo Centro América. .. •. La venida de Walker a Centro América se debió a la h.l,:" ti cha de los partidos políticos existentes en Nicaragua, llegado tl al teatro de los hechos él se aprovechó de la anarq~ía para !!l apoderarse del país, en usufructo y provE!Q~o· propio. -

53 - Septiembre 2012 ISSN 2164-4268 TT E E M M a AS S NN II C C a a R R a a G G Ü Ü E E N NS S E E S S

No. 53 - Septiembre 2012 ISSN 2164-4268 TT E E M M A AS S NNI I C C A A R R A A G G Ü Ü E E N NS S E E S S una revista dedicada a documentar asuntos referentes a Nicaragua Contenido NUESTRA PORTADA Ángel Martínez Baigorri: entre España, Nicaragua y Bélgica ......................................................................4 Víctor Valembois La vuelta del Ángel a la UCA.........................................................................................................................24 Emilio del Río Maeso DE NUESTROS LECTORES..................................................................................................................31 RECTIFICACIÓN.......................................................................................................................................33 DEL ESCRITORIO DEL EDITOR La Portada de Ángel, un Testimonio Personal............................................................................................34 Rubén Darío y el mes de Septiembre............................................................................................................36 Héctor Darío Pastora ENSAYOS Léxico Modernista en los Versos de Azul..(Quinta entrega).....................................................................37 Eduardo Zepeda-Henríquez El Académico Julio Ycaza Tigerino ..............................................................................................................41 Carlos Tünnermann Bernheim Anécdotas bibliotecarias: (1) El libro debe circular, siempre circular ......................................................45 -

La+Nmesis+De+Nicaragua.Pdf

1 LA NÉMESIS DE NICARAGUA PLATA, PALO, PLOMO Justiniano Pérez 2 Copyright J. Pérez, 2011 Publicaciones y Distribuciones ORBIS PO Box 720216 Miami, FL 33172 [email protected] Diseño de portada: Fiona Hellen Pérez 3 Este libro está dedicado a mi hija mayor: Karla Ivonne. Ella nació lejos de la patria y creció en el ocaso de nuestro sistema político para eventualmente conocer y analizar el nuevo sistema cuyo fracaso y malos recuerdos, aún perduran en su memoria y constituyen la base de este esfuerzo por ilustrar a las generaciones de su tiempo. 4 Me decían que eran necesarios unos muertos para llegar a un mundo donde no se mataría Albert Camus 5 ÍNDICE INTRODUCCIÓN 1 EL JUSTADOR Y SUS HEREDEROS 2 UN SIGLO ENTERO DE VIOLENCIA 3 DINASTÍA DE MEDIO SIGLO 4 UNA DÉCADA ROJINEGRA 5 TRES LUSTROS DE VERDE Y ROJO 6 DEL ROSADO CHICHA A LO MISMO 7 EPÍLOGO BIBLIOGRAFÍA 6 INTRODUCCIÓN “La tiranía totalitaria no se edifica sobre las virtudes de los totalitarios sino sobre las faltas de los demócratas.” Esta frase del desaparecido y consagrado escritor francés Albert Camus puede servir para ilustrar la realidad política actual de Nicaragua. Para los nicaragüenses, entusiastas por cambios y ávidos de progreso material, hay como un permanente “mea culpa” por todo lo que fue y por lo que lamentablemente no ha podido ser. Llevamos en las venas la incómoda frustración de permanecer prolongadamente como el país más empobrecido de América Latina, apenas superado por Haití. La administración política ha sido usada y abusada casi sin piedad por los diferentes y múltiples administradores a través de sus cuestionados períodos de gobierno. -

Gobernantes De Nicaragua

194 GOBERNANTES DE NICARAGUA (Constituci6n !) revolución de 1854. Gue,rra Nacional!) periodo inmediato). La Constitución de 18;:4, sancionada el 30 de abril, cambió el nombre de Director Supremo por el de Presidente; y el de Estado por el de República, fijando en cuatro años la duración del período presi. dencial; disponiendo que en las faltas temporales del Presidente, éste designara al Senador que debía sustituirlo; en las faltas absolutas. la facultad correspondía al Senado o al pueblo, según ~l tiempo que Cal· tare. La Constituyente nombró al Gral. don Fruto Chamorro para el primer período presidencial.--Pérez narra así: "Sancionada la nueva Constituyente, el General Chamorro debía descender del mando, a que fué llamado, conforme a la ley fundamental que &cababa de abrogaree. Habí!\. seguridad de que en una eleeción popular, Chamorro saliese elect3 Presidente; pero los momentos eran supremos, y la Asamblea. acogiendo una pro posición de Cortez. se había declarado con facultad para elegir ella misma al Presidente que debía servir el primer período con!! titucional q;le comenzando el lo. de marzo de 1855, terminaba el mismo día de 1859. Fué en esta virtud que eligió al señor Cha morro, qüien debía continuar en el mando, como Presidente Pro visori), todo el lhmpo que Caltaba para comenzar el mencionado período". ' En Mayo de 1854 estalló una revolución; y como el Presidente Señor Chamorro se puso al frente del ejérrito para combatirla, depositó el poder en el Diputado Licdo. don José María Estrada. el 27 de Mayo de aquel año. El 12 de Marzo de 1855 falleció el Señor Chamorro y ellO de Abril la Asamblea autorizó al Licdo. -

De Bonifacio Miranda

Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica Prólogo al libro “El Parlamentarismo sui géneris” de Bonifacio Miranda. Por Antonio Esgueva IHNCA-UCA Conocí a Bonifacio Miranda cuando era estudiante de Derecho, en los años en que yo trabajaba en la elaboración del libro Las Constituciones Políticas y sus reformas en la Historia de Nicaragua, y él, siempre inquieto por los asuntos constitucionales, sobre cuyo tema pretendía hacer su monografía, de vez en cuando, platicaba conmigo. Yo, como historiador, trataba de enmarcar el libro en los contextos históricos, sin cuyo conocimiento me resultaba casi imposible comprender por qué, con tanta frecuencia, los nuevos gobiernos, que se establecían en el país, tenían tanta obsesión por promulgar una nueva constitución o por hacer reformas de la existente. Hoy, como ayer, continúo considerando la importancia de cada momento histórico, y, por eso mismo, cada vez que se reforma una constitución, o sus reformas se condicionan por acuerdos políticos, como son las Leyes Marcos, me sigo haciendo la misma pregunta que entonces formulé: ¿Quién controla a quién, la Constitución al poder o el poder a la Constitución? Era Bonifacio un estudiante inquieto y jodedor, sumamente politizado, del que conservo aún el recuerdo de un joven muy activo, consciente y alegre, seguro de sí mismo, quien, montado en su destartalada moto roja, con el brazo izquierdo extendido y apretando el puño, se paseaba por las “calles” de la UCA con la ilusión de un soñador, como si ya viviera en su interior el placer que le daba sentir como “real” el triunfo de su ideología. Esta imagen se me hizo aún más familiar cuando, sentado ante las cámaras de televisión, repetía el mismo gesto en aquellas elecciones donde se presentó como candidato presidencial. -

55 - Noviembre 2012 ISSN 2164-4268 TT E E M M a AS S NN II C C a a R R a a G G Ü Ü E E N NS S E E S S

No. 55 - Noviembre 2012 ISSN 2164-4268 TT E E M M A AS S NNI I C C A A R R A A G G Ü Ü E E N NS S E E S S una revista dedicada a documentar asuntos referentes a Nicaragua Contenido NUESTRA PORTADA El Embajador Götz von Houwald, un verdadero ''Mayangna alemán''..............................................4 Arturo Castro-Frenzel DE NUESTROS LECTORES..................................................................................................................22 DEL ESCRITORIO DEL EDITOR La educación de los líderes Miskitos ......................................................................................................23 OMISIÓN.......................................................................................................................................................27 PROPUESTA Iniciativa de Editorial Amerrisque..........................................................................................................28 Marvin A. Saballos Ramírez y Melvin Wallace ENSAYOS Rubén Darío y la “Generación del ‘98”.................................................................................................31 Carlos Tünnermann Bernheim Léxico Modernista en los Versos de Azul... (séptima entrega)...........................................................43 Eduardo Zepeda-Henríquez Generando Pseudo Cultura Nacionalista 1917.....................................................................................46 Gustavo Mercado Sánchez Años fundacionales de nuestro beisbol .................................................................................................53 -

Revista De Temas Nicaragüenses. Dedicada a La Investigación Sobre

No. 55 - Noviembre 2012 ISSN 2164-4268 TT E E M M A AS S NNI I C C A A R R A A G G Ü Ü E E N NS S E E S S una revista dedicada a documentar asuntos referentes a Nicaragua Contenido NUESTRA PORTADA El Embajador Götz von Houwald, un verdadero ''Mayangna alemán''..............................................4 Arturo Castro-Frenzel DE NUESTROS LECTORES..................................................................................................................22 DEL ESCRITORIO DEL EDITOR La educación de los líderes Miskitos ......................................................................................................23 OMISIÓN.......................................................................................................................................................27 PROPUESTA Iniciativa de Editorial Amerrisque..........................................................................................................28 Marvin A. Saballos Ramírez y Melvin Wallace ENSAYOS Rubén Darío y la “Generación del ‘98”.................................................................................................31 Carlos Tünnermann Bernheim Léxico Modernista en los Versos de Azul... (séptima entrega)...........................................................43 Eduardo Zepeda-Henríquez Generando Pseudo Cultura Nacionalista 1917.....................................................................................46 Gustavo Mercado Sánchez Años fundacionales de nuestro beisbol .................................................................................................53 -

De Pedrarias a Ortega

1 DE PEDRARIAS A ORTEGA LA RUTA TORMENTOSA JUSTINIANO PÉREZ 2 DE PEDRARIAS A ORTEGA La Ruta Tormentosa Copyright J. Pérez, 2015 Publicaciones y Distribuciones ORBIS Diseño de portada: Idalmis Lisbeth Chévez 3 En memoria de todos los caídos en nuestras guerras y en reconocimiento a todos los soldados sobrevivientes de nuestros diferentes conflictos bélicos. 4 Los símbolos de la prosperidad son los símbolos de la dependencia. Se percibe la tecnología moderna como en el siglo pasado se percibieron los ferrocarriles, al servicio de los intereses extranjeros que modelan y remodelan el estatuto colonial de nuestros países. Nos ocurre lo que a un reloj que se atrasa y no es arreglado. Aunque sus manecillas sigan andando hacia adelante, la diferencia entre la hora que marque y la hora verdadera será creciente. MANUEL SADOSKY 5 ÍNDICE 1 PRÓLOGO 2 LIBRO UNO: LA NÉMESIS DE NICARAGUA 3 LIBRO DOS: BALA EN BOCA 4 LIBRO TRES: NICARAGUA, Retórica vs. Realidad 5 LIBRO CUATRO: POPULISMO SALVAJE 6 COMENTARIO FINAL 7 EPÍLOGO 6 PRÓLOGO Este compendio político es el corolario del compendio militar titulado El Ejército de los Somoza. Comprende las cuatro publicaciones que le siguieron a la serie militar de seis libros previamente editados. El texto original se ha mantenido intacto en los cuatro volúmenes publicados y solamente he agregado un comentario final y un epílogo para enfatizar el propósito elemental de cada volumen y las expectativas del esfuerzo total respectivamente. No soy historiador, ni sociólogo, ni político; sólo un observador estudioso de nuestro desarrollo cultural y social como nación. Mi preparación académica es netamente militar y el lenguaje usado en cada publicación, refleja tal preparación. -

Revista De Nicaragüenses No. 125 –Septiembre 2018 – ISSN 2164

Revista de Nicaragüenses No. 125 –Septiembre 2018 – ISSN 2164-4268 - http://www.temasnicas.net/ Información Editorial [email protected] – [email protected] No. 125 – Septiembre 2018 ISSN 2164-4268 TEMAS NICARAGÜENSES una revista dedicada a documentar asuntos referentes a Nicaragua CONTENIDO CONTENIDO .......................................................................................... 2 INFORMACIÓN EDITORIAL ................................................................... 5 NUESTRA PORTADA .............................................................................. 9 El Movimiento Campesino ............................................................................ 9 EDITORIAL ......................................................................................... 15 Un Análisis de la Crisis de Nicaragua .......................................................... 15 José Mejía Lacayo .......................................................................... 15 DE NUESTROS LECTORES .................................................................... 18 GUÍA PARA EL LECTOR ....................................................................... 19 AVISO PERMANENTE .......................................................................... 26 Cómo suscribirse a la Lista de Correos ........................................................ 26 DE ACTUALIDAD ................................................................................. 27 Influencia del tráfico de drogas en el desarrollo económico y político nicaragüense ..........................................................................................