Bruno Hendler.Pdf

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

China on the Sea China Studies

China on the Sea China Studies Editors Glen Dudbridge Frank Pieke VOLUME 21 The titles published in this series are listed at www.brill.com/chs China on the Sea How the Maritime World Shaped Modern China By Zheng Yangwen 鄭揚文 LEIDEN • BOSTON 2014 Cover caption: The several known complete sets of “Copper engravings of the European palaces in Yuan Ming Yuan” [圆明园西洋楼铜板画] each include 20 images. However, the set belonging to the John Rylands Library, University of Manchester, was recently found to include a unique additional colour image. Jottings at the top and bottom read: “Planche 2e qui a été commencée à être mise en couleurs” and “Planche 2e esquissée pour la couleur”. Reproduced by courtesy of the University Librarian and Director, the John Rylands University Library, University of Manchester. This book is printed on acid-free paper. Library of Congress Cataloging-in-Publication Data Zheng, Yangwen. China on the sea / by Zheng Yangwen. p. cm. — (China studies ; v. 21) Includes bibliographical references and index. ISBN 978-90-04-19477-9 (hbk. : alk. paper) 1. China—Commerce—Foreign countries. 2. China—Foreign economic relations—History. 3. China—History—Qing dynasty, 1644–1912. 4. China—Merchant marine—History. I. Title. HF3834.Z476 2011 387.50951’0903—dc23 2011034522 ISSN 1570-1344 ISBN 978 90 04 28160 8 (paperback) ISBN 978 90 04 19478 6 (e-book) This paperback was originally published in hardback under ISBN 978-90-04-19477-9. Copyright 2012 by Koninklijke Brill NV, Leiden, The Netherlands. Koninklijke Brill NV incorporates the imprints Brill, Brill Nijhoff, Global Oriental and Hotei Publishing. -

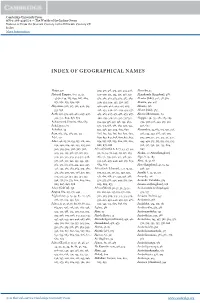

Index of Geographical Names

Cambridge University Press 978-1-108-42465-3 — The Worlds of the Indian Ocean Volume 2: From the Seventh Century to the Fifteenth Century CE Index More Information INDEX OF GEOGRAPHICAL NAMES Abaya, 571 309, 317, 318, 319, 320, 323, 328, Akumbu, 54 Abbasid Empire, 6–7, 12, 17, 329–370, 371, 374, 375, 376, 377, Alamkonda (kingdom), 488 45–70, 149, 185, 639, 667, 669, 379, 380, 382, 383, 384, 385, 389, Alaotra (lake), 401, 411, 582 671, 672, 673, 674, 676 390, 393, 394, 395, 396, 397, Alasora, 414, 427 Abyssinia, 306, 317, 322, 490, 519, 400, 401, 402, 409, 415, 425, Albania, 516 533, 656 426, 434, 440, 441, 449, 454, 457, Albert (lake), 365 Aceh, 198, 374, 425, 460, 497, 498, 463, 465, 467, 471, 478, 479, 487, Alborz Mountains, 69 503, 574, 609, 678, 679 490, 493, 519, 521, 534, 535–552, Aleppo, 149, 175, 281, 285, 293, Achaemenid Empire, 660, 665 554, 555, 556, 557, 558, 559, 569, 294, 307, 326, 443, 519, 522, Achalapura, 80 570, 575, 586, 588, 589, 590, 591, 528, 607 Achsiket, 49 592, 596, 597, 599, 603, 607, Alexandria, 53, 162, 175, 197, 208, Acre, 163, 284, 285, 311, 312 608, 611, 612, 615, 617, 620, 629, 216, 234, 247, 286, 298, 301, Adal, 451 630, 637, 647, 648, 649, 652, 653, 307, 309, 311, 312, 313, 315, 322, Aden, 46, 65, 70, 133, 157, 216, 220, 654, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 443, 450, 515, 517, 519, 523, 525, 230, 240, 284, 291, 293, 295, 301, 668, 678, 688 526, 527, 530, 532, 533, 604, 302, 303, 304, 306, 307, 308, Africa (North), 6, 8, 17, 43, 47, 49, 607 309, 313, 315, 316, 317, 318, 319, 50, 52, 54, 70, 149, 151, 158, -

What Are Reflected by the Navigations of Zheng He and Christopher Columbus

International Relations and Diplomacy, February 2018, Vol. 6, No. 02, 110-121 doi: 10.17265/2328-2134/2018.02.005 D D AV I D PUBLISHING What are Reflected by the Navigations of Zheng He and Christopher Columbus WANG Min-qin Hunan University, Changsha, China The contrast of the navigations of Zheng He and Christopher Columbus shows two kinds of humanistic values: harmonious altruism reflected by Chinese culture and aggressive egocentrism revealed by the Western culture and their different effects on the world. This article explores the reasons for their different actions, trying to demonstrate that Western humanistic education is problematic. Keywords: Western culture, Chinese culture, humanism, values Introduction There were a lot of articles and books discussing about Zheng He and Christopher Columbus separately. Columbus’s studies paid more attention to Columbus’s voyages and their impact to local people. The Tainos: Rise & Decline of the People Who Greeted Columbus edited by Irving Rouse (1992) was a temperate and balanced description. Samuel M. Wilson (1990) illustrated the character and destruction of Taino culture in Hispaniola: Caribbean Chiefdoms in the Age of Columbus. The effect of the first encounters on the native populations was given by James Axtell (1992) in Beyond 1492: Encounters in Colonial North America. The debate over Columbus’s achievements was presented in Secret Judgments of God: Old World Disease in Colonial Spanish America edited by Noble David Cook and W. George Lovell (1991) on the disastrous effects on the native peoples. An anti-European treatment was shown in Ray González’s (1992) Without Discovery: A Native Response to Columbus (Flint, 2014). -

Zheng He and the Confucius Institute

California State University, San Bernardino CSUSB ScholarWorks Electronic Theses, Projects, and Dissertations Office of aduateGr Studies 3-2018 The Admiral's Carrot and Stick: Zheng He and the Confucius Institute Peter Weisser Follow this and additional works at: https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd Part of the Asian Studies Commons Recommended Citation Weisser, Peter, "The Admiral's Carrot and Stick: Zheng He and the Confucius Institute" (2018). Electronic Theses, Projects, and Dissertations. 625. https://scholarworks.lib.csusb.edu/etd/625 This Thesis is brought to you for free and open access by the Office of aduateGr Studies at CSUSB ScholarWorks. It has been accepted for inclusion in Electronic Theses, Projects, and Dissertations by an authorized administrator of CSUSB ScholarWorks. For more information, please contact [email protected]. THE ADMIRAL’S CARROT AND STICK: ZHENG HE AND THE CONFUCIUS INSTITIUTE A Thesis Presented to the Faculty of California State University, San Bernardino In Partial Fulfillment of the Requirements for the Degree Master of Arts in Social Science by Peter Eli Weisser March 2018 THE ADMIRAL’S CARROT AND STICK: ZHENG HE AND THE CONFUCIUS INSTITIUTE A Thesis Presented to the Faculty of California State University, San Bernardino by Peter Eli Weisser March 2018 Approved by: Jeremy Murray, Committee Chair, History Jose Munoz, Committee Member ©2018 Peter Eli Weisser ABSTRACT As the People’s Republic of China begins to accumulate influence on the international stage through strategic usage of soft power, the history and application of soft power throughout the history of China will be important to future scholars of the politics of Beijing. -

Historical Romance and Sixteenth-Century Chinese Cultural Fantasies

University of Pennsylvania ScholarlyCommons Publicly Accessible Penn Dissertations 2013 Genre and Empire: Historical Romance and Sixteenth-Century Chinese Cultural Fantasies Yuanfei Wang University of Pennsylvania, [email protected] Follow this and additional works at: https://repository.upenn.edu/edissertations Part of the English Language and Literature Commons, and the History Commons Recommended Citation Wang, Yuanfei, "Genre and Empire: Historical Romance and Sixteenth-Century Chinese Cultural Fantasies" (2013). Publicly Accessible Penn Dissertations. 938. https://repository.upenn.edu/edissertations/938 This paper is posted at ScholarlyCommons. https://repository.upenn.edu/edissertations/938 For more information, please contact [email protected]. Genre and Empire: Historical Romance and Sixteenth-Century Chinese Cultural Fantasies Abstract Chinese historical romance blossomed and matured in the sixteenth century when the Ming empire was increasingly vulnerable at its borders and its people increasingly curious about exotic cultures. The project analyzes three types of historical romances, i.e., military romances Romance of Northern Song and Romance of the Yang Family Generals on northern Song's campaigns with the Khitans, magic-travel romance Journey to the West about Tang monk Xuanzang's pilgrimage to India, and a hybrid romance Eunuch Sanbao's Voyages on the Indian Ocean relating to Zheng He's maritime journeys and Japanese piracy. The project focuses on the trope of exogamous desire of foreign princesses and undomestic women to marry Chinese and social elite men, and the trope of cannibalism to discuss how the expansionist and fluid imagined community created by the fiction shared between the narrator and the reader convey sentiments of proto-nationalism, imperialism, and pleasure. -

The Chinese Deployment to the Gulf of Aden Is Historic and Significant

Copyright © 2009, Proceedings, U.S. Naval Institute, Annapolis, Maryland (410) 268-6110 www.usni.org By Andrew S. Erickson, Naval War College; and Lieutenant Justin D. Mikolay, U.S. Navy The Chinese deployment to the Gulf of Aden is historic and significant. 34 • March 2009 www.usni.org he ongoing deployment of Chinese their vulnerable ships through the Gulf of naval vessels to the troubled Gulf of Aden.2 China has already escorted a wide va- Aden signals an important step in the riety of Chinese and even some foreign ships evolution of the People’s Liberation in an area west of longitude 57 degrees east TArmy Navy (PLAN). Observers of China’s and south of latitude15 degrees north.3 growing naval fleet have long imagined sce- The United States, in accordance with its new maritime strategy, has wel- comed China’s participation as an example of cooperation that furthers international security. On 18 December at the Foreign Press Center in Washington, D.C., Admiral Timothy Keating, Com- mander, U.S. Pacific Command, vowed to “work closely” with the Chinese flotilla, and use the event as a potential “springboard for the resumption of dialog be- tween People’s Liberation Army (PLA) forces and the U.S. Pacific Command forces.”4 While the Chinese motivation to deploy to the Gulf of Aden clearly springs from a variety of factors, Beijing’s contribu- tion to maritime security should indeed be applauded. “This au- gurs well for increased coopera- tion and collaboration between the Chinese military forces and narios that might prompt the PLAN to exer- U.S. -

Yo Ho Ho and a Bucket of Cash the Need to Enchance Regional Effort to Combat Piracy and Armed Robbery Against Ships in Southeast Asia

Towards principled ›sheries governance australian and indonesian : approaches and challenges... YO HO HO AND A BUCKET OF CASH THE NEED TO ENCHANCE REGIONAL EFFORT TO COMBAT PIRACY AND ARMED ROBBERY AGAINST SHIPS IN SOUTHEAST ASIA Hersapta Mulyono* Abstract The problem of piracy is that the world press nowadays often focuses on waters off the coast of Somalia and the Gulf of Aden. That is understandable given the recent phenomenal upsurge of piratical activities in that poverty stricken part of the world. Poverty, alongwith degradation of the rule of law, is often a catalyst for criminal acts, and if that situation occurred in maritime neighborhood, it usually takes form of piracy and armed robbery against ships. Southeast Asia is one of those places. The primary purpose of this essay is to examine the de›ciencies of regional efforts to combat piracy and armed robbery against ships in Southeast Asia. To provide readers with an understanding of the legal dif›culties involved with piracy and armed robbery in Southeast Asia Keywords: Piracy, armed robbery against ships, regional cooperation I. INTRODUCTION ...Soon after the pirates had boarded the tanker ... Bedlam erupted on the ship’s decks as the pirates tried to round up the frightened crew... [The pirates] were on the bridge. They switched on the public address system and started beating the captain until his shouts for the crew to surrender blared over the ship’s loudspeakers. ‘Please, they are killing me,’ he cried. Sixteen crewmen eventually gave up. Each was asked his name, then bound and blindfolded.1 * The author obtained his LL.B. -

Gillian Richardson Art by Kim Rosen H .L

s irius sTar s ão GabrieL Treasure ships L ady penrhyn r ainbow warrior Gillian Richardson Art by Kim Rosen h .L. hunLey e xodus 1947 KomaGaTa maru Granma USS susquehanna This one’s for you, D a d — G.R. For Sadie, Emily, Blake, and Dylan — K.R. © 2015 Gillian Richardson (text) © 2015 Kim Rosen (illustrations) Page 168 constitutes an extension of this copyright page. Edited by Paula Ayer Proofread by Tanya Trafford Designed by Natalie Olsen/Kisscut Design Annick Press Ltd. All rights reserved. No part of this work covered by the copyrights hereon may be reproduced or used in any form or by any means—graphic, electronic, or mechanical— without the prior written permission of the publisher. We acknowledge the support of the Canada Council for the Arts, the Ontario Arts Council, and the Government of Canada through the Canada Book Fund (CBF) for our publishing activities. Cataloging in Publication Richardson, Gillian, author 10 ships that rocked the world / Gillian Richardson ; art by Kim Rosen. Includes bibliographical references and index. Issued in print and electronic formats. ISBN 978-1-55451-782-4 (bound).—ISBN 978-1-55451-781-7 (pbk.).— ISBN 978-1-55451-783-1 (html).—ISBN 978-1-55451-784-8 (pdf) 1. Ships—History—Juvenile literature. 2. Boats and boating—History—Juvenile literature. 3. Navigation—History—Juvenile literature. I. Rosen, Kim, 1978–, illustrator II. Title. III. Title: Ten ships that rocked the world. VM15.R53 2015 j623.82 C2015-900754-2 C2015-900755-0 Published in the U.S.A. by Annick Press (U.S.) Ltd. -

NEI MARI DEL SUD.Pdf

Donatella Guida NEI MARI DEL SUD Il viaggio nel Sud-Est Asiatico tra realtà ed immaginazione: storiografia e letteratura nella Cina Ming e Qing Edizioni Nuova Cultura Copyright © 2007 Edizione Nuova Cultura – Roma Composizione grafica a cura dell’Autore Alla memoria di mio padre, appassionato lettore L’altrove è uno specchio in negativo. Il viaggiatore riconosce il poco che è suo, scoprendo il molto che non ha avuto e non avrà. Io parlo parlo, –dice Marco,– ma chi m’ascolta ritiene solo le parole che aspetta. Altra è la descrizione del mondo cui tu presti benigno orecchio, altra quella che farà il giro dei capannelli di scaricatori e gondolieri sulle fondamenta di casa mia il giorno del mio ritorno, altra ancora quella che potrei dettare in tarda età, se venissi fatto prigioniero da pirati genovesi e messo in ceppi nella stessa cella con uno scrivano di romanzi d’avventura. Chi comanda al racconto non è la voce: è l’orecchio. Italo Calvino, Le città invisibili Indice Ringraziamenti............................................................................................................................11 Abbreviazioni..............................................................................................................................13 Tabella di conversione dei pesi e delle misure .......................................................................14 Introduzione................................................................................................................................15 Capitolo 1 – Il viaggio ................................................................................................................23 -

Chinese Sea Merchants and Pirates

Chinese Sea Merchants and Pirates 著者 Matsuura Akira journal or A Selection of Essays on Oriental Studies of publication title ICIS page range 63-84 year 2011-03-31 URL http://hdl.handle.net/10112/4345 Chinese Sea Merchants and Pirates MATSUURA Akira Key words: Chinese Sea, Sea Merchants, Pinates, Junks, East Asia Introduction: the course of research in Chinese maritime history Studies of global maritime history have frequently dealt with questions involving the Mediterranean and Atlantic, focusing on the history of Western Europe. However, there have been few studies dealing specifically with the waters surrounding East Asia. It would be fair to say that up until now historical studies looking at the seas lying within the area contained by the Chinese mainland, the Korean penin- sula, the Japanese archipelago, the Ryukyu Islands, Taiwan, the Philippine and Indonesian archipelagos, the Malay peninsula, and mainland Indochina, namely the Bohai, Yellow, East China and South China Seas, have been slow to appear. This is perhaps because existing studies of Chinese history have mostly taken a continental view of history, as Kawakatsu Heita points out in ‘Launching Maritime History’ (Kaiyō shikan no funade): ‘postwar Japanese have not had a view of history that takes account of the sea.’ It has been said that Chinese history emerged from the Yellow River basin. Although the importance of the culture of the Yangtze River basin has recently been acknowledged, the cultural activity of the maritime regions, with their broad coastline, has been neglected and for a long time has received little attention. As archaeological surveys of the coastal regions have progressed, the history of the maritime life of Chinese people living in coastal areas has gradually come to be re-thought. -

Sejarah Pelayaran Cheng Ho Di Indonesia Pada Abad Ke-15 Dan Jejak Peradabannya

SEJARAH PELAYARAN CHENG HO DI INDONESIA PADA ABAD KE-15 DAN JEJAK PERADABANNYA SKRIPSI Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana dalam Program Strata Satu (S-1) Pada Jurusan Sejarah Peradaban Islam (SPI) Disusun Oleh : Hafidh ‘Aqil Fauzan NIM: A0.22.13.033 FAKULTAS ADAB DAN HUMANIORA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA 2017 ABSTRAK Penelitian skripsi ini berjudul Sejarah Pelayaran Cheng Ho di Indonesia pada Abad ke- 15 dan Jejak Peradabannya. Adapun fokus penelitian yang dilakukan penulis dalam penelitian ini adalah, 1. Bagaimana latar belakang pelayaran Cheng Ho di Indonesia?, 2. Bagaimana sejarah pelayaran Cheng Ho di Indonesia pada abad ke- 15?, 3. Bagaimana jejak peradaban Cheng Ho di Indonesia?. Makalah ini disusun berdasarkan metode penelitian sejarah dengan tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi. Dalam menjawab permasalahan tersebut, peneliti menggunakan pendekatan sejarah dan teori peran sosial yang dikemukakan oleh Peter Burke, yang mendefinisikan peranan sosial sebagai pola- pola atau norma- norma perilaku yang diharapkan dari orang yang menduduki suatu posisi tertentu dalam struktur sosial dan dalam kaitannya dengan penelitian ini, memiliki hubungan dengan peran seorang kasim Cheng Ho yang memiliki fungsi jelas bahwa melayani masyarakat istana namun karena loyalitasnya, Cheng Ho diberi kepercayaan dari bangsawan, pejabat-pejabat, bahkan langsung dari maha raja untuk menjadi penasehat maha raja yang sangat dipercaya mengatur berbagai urusan birokrasi di istana hingga Cheng Ho diletakkan sebagai kepala urusan China perantauan dan hubungan luar negeri kawasan Asia Tenggara. Dalam penelitian ini dapat disimpulkan bahwa, 1. Latar belakang pelayaran Cheng Ho di Indonesia dipengaruhi oleh hubungan diplomatik, perniagaan (perdagangan rempah-rempah), dan Islamisasi (menyebarkan agama Islam), 2. -

Contemporary Maritime Piracy in Southeast Asia

CONTEMPORARY MARITIME PIRACY IN SOUTHEAST ASIA XU KE NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 CONTEMPORARY MARITIME PIRACY IN SOUTHEAST ASIA XU KE Master of Economics, Xiamen University A THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY SOUTHEAST ASIAN STUDIES PROGRAMME NATIONAL UNIVERSITY OF SINGAPORE 2006 ACKNOWLEDGEMENTS Many people deserve my thanks for making this dissertation possible. I should like to express my deepest gratitude to my supervisor, Natasha Hamilton- Hart, for her brilliant advice and encouragement from start to finish of this study. I would also like to express my thanks to my thesis committee at NUS, Anthony Reid and Liu Hong, who have given valuable suggestions during my thesis writing. I am grateful for other professors in NUS, Reynaldo C. Ileto, Goh Ben Lan, Robert Beckman and K. Raguraman for their helpful comments, and I would like to thank the maritime security experts in IDSS, NTU, Sam Bateman, Joshua Ho and Gerard Graham Ong, for generously sharing their views with me. I would particularly like to thank the following scholars and maritime experts who I have learned very much from during my fieldwork in Indonesia, Malaysia, Singapore and China: James F. Warren, Hasjim Djalal, Mak Jun Num and Iskandar Sazlan of the Maritime Institute of Malaysia (MIMA); Zou Keyuan of the East Asian Institute (EAI); Li Jinmin, Nie Deling of the Research School of Southeast Asian Studies, Xiamen University; Wang Yizhou of the Chinese Academy of Social Sciences; Philips J. Vermonte, Begi Hersulanto and Edy Prasetyono of the Centre for Strategic and International Studies, Indonesia (CSIS); and Jayant Abhyankar and Noel Choong of the ICC International Maritime Bureau Piracy Reporting Centre.