Michael Pachers in Der Stadtpfarrkirche "Zu Unserer Lieben Frau" (Franziskanerkirche) in Salzburg

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Wood Curriculum Vitae May 2016

Christopher Stewart WOOD Professor and Chair, Department of German, New York University (Affiliated Faculty, Department of Comparative Literature) 19 University Place New York, NY 10003 email: [email protected] tel 212-998-8650 CURRICULUM VITAE (May 2016) Academic degrees and study 1979-1983 Harvard College A.B. magna cum laude in History and Literature 1983-1985 Ludwig-Maximilians-Universität, Munich three semesters in degree program in art history 1984-1991 Harvard University Ph.D. in Fine Arts Dissertation: "The Independent Landscapes of Albrecht Altdorfer," advised by Konrad Oberhuber and Henri Zerner 2000 Yale University Honorary Master of Arts Privatim (MAH) Employment 1992-2014 Yale University Assistant, (from 1996) Associate, (from 2000) Full Professor, and (from 2013) Carnegie Professor, History of Art 2014-present New York University Professor, Department of German Visiting professorships fall 1997 University of California, Berkeley Visiting Associate Professor spring 2001 Vassar College Belle Ribicoff Distinguished Visiting Scholar spring 2007 Hebrew University, Jerusalem, Visiting Professor fall 2013 New York University, Department of German, Visiting Professor AWARDS AND FELLOWSHIPS: 2 1980 Jacob Wendell Scholarship, Harvard University 1983-1984 Deutscher Akademischer Austauschsdienst (DAAD) fellowship, Munich 1987-1988 Sheldon Fellowship, Harvard University, for study and travel abroad (Vienna, Paris) 1989-1992 Junior Fellow, Society of Fellows, Harvard University summer 1994 Guest scholar, Institut für Europäische -

Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice

Historical Painting Techniques, Materials, and Studio Practice PUBLICATIONS COORDINATION: Dinah Berland EDITING & PRODUCTION COORDINATION: Corinne Lightweaver EDITORIAL CONSULTATION: Jo Hill COVER DESIGN: Jackie Gallagher-Lange PRODUCTION & PRINTING: Allen Press, Inc., Lawrence, Kansas SYMPOSIUM ORGANIZERS: Erma Hermens, Art History Institute of the University of Leiden Marja Peek, Central Research Laboratory for Objects of Art and Science, Amsterdam © 1995 by The J. Paul Getty Trust All rights reserved Printed in the United States of America ISBN 0-89236-322-3 The Getty Conservation Institute is committed to the preservation of cultural heritage worldwide. The Institute seeks to advance scientiRc knowledge and professional practice and to raise public awareness of conservation. Through research, training, documentation, exchange of information, and ReId projects, the Institute addresses issues related to the conservation of museum objects and archival collections, archaeological monuments and sites, and historic bUildings and cities. The Institute is an operating program of the J. Paul Getty Trust. COVER ILLUSTRATION Gherardo Cibo, "Colchico," folio 17r of Herbarium, ca. 1570. Courtesy of the British Library. FRONTISPIECE Detail from Jan Baptiste Collaert, Color Olivi, 1566-1628. After Johannes Stradanus. Courtesy of the Rijksmuseum-Stichting, Amsterdam. Library of Congress Cataloguing-in-Publication Data Historical painting techniques, materials, and studio practice : preprints of a symposium [held at] University of Leiden, the Netherlands, 26-29 June 1995/ edited by Arie Wallert, Erma Hermens, and Marja Peek. p. cm. Includes bibliographical references. ISBN 0-89236-322-3 (pbk.) 1. Painting-Techniques-Congresses. 2. Artists' materials- -Congresses. 3. Polychromy-Congresses. I. Wallert, Arie, 1950- II. Hermens, Erma, 1958- . III. Peek, Marja, 1961- ND1500.H57 1995 751' .09-dc20 95-9805 CIP Second printing 1996 iv Contents vii Foreword viii Preface 1 Leslie A. -

Vereinszeitung Der Freunde Des Kunsthistorischen Museums Nr. 4

April VEREINSZEITUNG DER FREUNDE NR. 4 DES KUNSTHISTORISCHEN MUSEUMS APRIL 2017 Sehr geehrte Mitglieder! Das Theatermuseum verwahrt eine Sie am 13. Mai 2017 ins Triesting- der bedeutendsten Sammlungen tal führt. Hier steht mit Berndorf an Modellen von Bühnendekora- eine Stadt im Brennpunkt, die, be- tionen. Aus dem Gesamtbestand rühmt für ihre einmalige städtebau- von fast 1.000 Objekten wird liche Anlage als Arbeiterstadt mit unter dem Titel „Der magische absolutistisch-unternehmerischen Raum“ eine vielseitige Auswahl Zügen des 19. Jahrhunderts, von präsentiert. Es freut mich, dass der der Persönlichkeit Arthur Krupps Kurator der Ausstellung, Dr. Rudi geprägt ist. Risatti, eine Führung anbietet. Mit Beginn der wärmeren Jah- Die Jubilarin Maria Theresia steht reszeit setzt Mag. Tina Walzer weiterhin im Zentrum diverser ihre Spaziergänge zur jüdischen Ausstellungen. So setzt sich das Geschichte fort, und Matthias Hofmobiliendepot mit der Mon- Fichtinger präsentiert ein neues archin unter dem Gesichtspunkt Format an Architekturführungen. ihrer Heirats- und Familienpolitik Unter dem Motto „Kopf hoch!“ be- auseinander. Erfahren Sie bei ei- gleitet er Sie durch scheinbar ver- ner Führung mit Mag. Alexandra traute Gassen und Viertel Wiens, Matzner oder Mag. Manuel Krei- um auf baukünstlerische Schön- ner mehr über die Regentin und heiten über unserem alltäglichen sich seit dem gemeinsamen Tod ihre 16 Kinder. Blickfeld zu verweisen. Den Auf- von Kronprinz Rudolf und seiner Als weitere Veranstaltungsorte takt bildet eine der bekanntesten jungen Geliebten Mary Vetsera der großen Jubiläumsausstellung und geschäftigsten Straßen Wiens: am 30. Jänner 1889 in Mayerling „300 Jahre Maria Theresia“ sei- die Kärntner Straße. immer wieder Autoren mit diesem en auch Schloss Hof und Schloss tragischen Geschehen auseinan- Niederweiden genannt. -

HNA Apr 2015 Cover.Indd

historians of netherlandish art NEWSLETTER AND REVIEW OF BOOKS Dedicated to the Study of Netherlandish, German and Franco-Flemish Art and Architecture, 1350-1750 Vol. 32, No. 1 April 2015 Peter Paul Rubens, Agrippina and Germanicus, c. 1614, oil on panel, National Gallery of Art, Washington, DC, Andrew W. Mellon Fund, 1963.8.1. Exhibited at the Academy Art Museum, Easton, MD, April 25 – July 5, 2015. HNA Newsletter, Vol. 23, No. 2, November 2006 1 historians of netherlandish art 23 S. Adelaide Avenue, Highland Park, NJ 08904 Telephone: (732) 937-8394 E-Mail: [email protected] www.hnanews.org Historians of Netherlandish Art Offi cers President – Amy Golahny (2013-2017) Lycoming College Williamsport PA 17701 Vice-President – Paul Crenshaw (2013-2017) Providence College Department of Art History 1 Cummingham Square Providence RI 02918-0001 Treasurer – Dawn Odell Lewis and Clark College 0615 SW Palatine Hill Road Portland OR 97219-7899 European Treasurer and Liaison - Fiona Healy Seminarstrasse 7 D-55127 Mainz Germany Contents Board Members President's Message .............................................................. 1 Obituary/Tributes ................................................................. 1 Lloyd DeWitt (2012-2016) Stephanie Dickey (2013-2017) HNA News ............................................................................7 Martha Hollander (2012-2016) Personalia ............................................................................... 8 Walter Melion (2014-2018) Exhibitions ........................................................................... -

14 CH14 P468-503.Qxp 9/10/09 11:40 Page 468 14 CH14 P468-503.Qxp 9/10/09 11:40 Page 469 CHAPTER 14 Artistic Innovations in Fifteenth-Century Northern Europe

14_CH14_P468-503.qxp 9/10/09 11:40 Page 468 14_CH14_P468-503.qxp 9/10/09 11:40 Page 469 CHAPTER 14 Artistic Innovations in Fifteenth-Century Northern Europe HE GREAT CATHEDRALS OF EUROPE’S GOTHIC ERA—THE PRODUCTS of collaboration among church officials, rulers, and the laity—were mostly completed by 1400. As monuments of Christian faith, they T exemplify the medieval outlook. But cathedrals are also monuments of cities, where major social and economic changes would set the stage for the modern world. As the fourteenth century came to an end, the were emboldened to seek more autonomy from the traditional medieval agrarian economy was giving way to an economy based aristocracy, who sought to maintain the feudal status quo. on manufacturing and trade, activities that took place in urban Two of the most far-reaching changes concerned increased centers. A social shift accompanied this economic change. Many literacy and changes in religious expression. In the fourteenth city dwellers belonged to the middle classes, whose upper ranks century, the pope left Rome for Avignon, France, where his enjoyed literacy, leisure, and disposable income. With these successors resided until 1378. On the papacy’s return to Rome, advantages, the middle classes gained greater social and cultural however, a faction remained in France and elected their own pope. influence than they had wielded in the Middle Ages, when the This created a schism in the Church that only ended in 1417. But clergy and aristocracy had dominated. This transformation had a the damage to the integrity of the papacy had already been done. -

Die Broschüre Zum Südtiroler Jakobsweg Zum Download

in Südtirol unterwegs Südtirol in … auf dem Jakobsweg dem auf … Immer ruhigen Fußes … Fußes ruhigen Immer Immer ruhigen Fußes … Nicht in der Luft zu fliegen oder www.jakobsweg.it auf dem Wasser zu gehen, ist ein Wunder, sondern auf der Erde zu gehen. BILDUNGSHAUS KLOSTER NEUSTIFT Stiftstr. 1 - I-39040 Vahrn Tel. +39 0472 835 588 Fax +39 0472 838 107 [email protected] www.kloster-neustift.it Liebe Pilgerinnen, liebe Pilger! Unabhängig von der Frage nach dem historischen Verlauf einer Teilstrecke des Jakobsweges durch Südtirol dürfte das Stift Neustift am Schnittpunkt der beiden großen Routen von Norden nach Sü- den und von Osten nach Westen in seinem kurz nach der Gründung errichteten Hospiz (Engels- burg) vielen Reisenden und Pilgernden Unter- kunft, Verpfl egung, ärztliche Behandlung, vor Augustiner Chorherrenstift Neustift allem aber auch geistliche Stärkung geboten Phänomen zum Ausdruck. Nicht erst, aber be- haben. Diese Tradition hat sich bis heute – wenn sonders in der Botschaft der Bibel des Alten und auch nur in vereinzelten Fällen pro Jahr – durch- Neuen Testaments begegnet die Grundaussage, gehalten. dass der Mensch, das Volk, die Völker sich auf Im Unterwegssein, in der Wander- und Pilger- Wanderschaft befi nden, auf dem Weg zu ihrem schaft kommt ein existentiell menschliches Ziel, zu Gott hin. Sie gehen diesen Weg, der viele Jakobskapelle in Taisten Varianten und Stationen kennt, nicht allein, son- dern begegnen auf ihm anderen, sind mit diesen gemeinsam unterwegs, angeführt von Immanuel, dem „Gott mit uns“, wie Jesus im Neuen Testa- ment bezeichnet wird, der von sich sagt, dass er der Weg hin zu Gott sei. -

Education 608 Spring 2001

Art History I ART 305-01 CRN Mon/Wed 3-4:15 P.M. Armstrong Slater 205A Anne Pierce, Ph.D., Associate Professor Office Hours: MWF 12-2pm in Armstrong 320, Tuesday 1-4pm in Armstrong Slater 203H or by Appointment: [email protected] Textbook - Adams, Laurie. Art Across Time. Boston: McGraw-Hill, 2007. 3rd ed. Compiled Bibliography – Before each class meeting, each student will upload to our Blackboard site a recent article (last 5 years) from A PROFESSIONAL RESOURCE (journal, website, etc.) which can be used to stimulate discussion on the topic under consideration with appropriate attribution (Chicago - also called Turabian style). Course Description – The purpose of the course is to introduce students to the links between art and history; and art as history. Through collaborative projects, short papers, visits to museums and reading assignments, students will begin to explore primarily Western art (prehistory – 16th century). Students will sharpen their observation skills and develop as critics. Analysis of art objects will emphasize a visual vocabulary including technique, style or period, content, as well as artist’s influences. Course Objectives – Successful completion of this course requires students to: 1) Demonstrate instructional technology in classroom presentations. 2) Identify works of art and artifacts from specific artists and periods from Prehistory to the Renaissance. 3) Increase their awareness of the achievements and contributions of culture and historical events to the production of the artists’ work. 4) Analyze the use of art elements, composition and techniques to make qualitative assessments. 5) Compare characteristic techniques, styles or periods, purposes and iconography. Course Competencies 1) Compare text and subtext of art, artists, and society. -

February 2005 (20050201.Pdf)

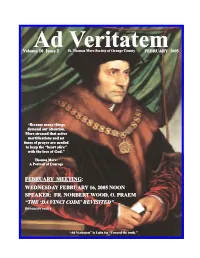

Ad Veritatem Volume 10 Issue 2 St. Thomas More Society of Orange County FEBRUARY 2005 “Because many things demand our attention, More stressed that active mortifications and set times of prayer are needed to keep the “heart afire” with the love of God.” Thomas More: A Portrait of Courage FEBRUARY MEETING: WEDNESDAY FEBRUARY 16, 2005 NOON SPEAKER: FR. NORBERT WOOD, O. PRAEM “THE ‘DA VINCI CODE’ REVISITED” DETAILS ON PAGE 3 “Ad Veritatem” is Latin for “Toward the truth.” Page 2 Ad Veritatem THOMAS MORE SOCIETY BOARD OF DIRECTORS WHO WE ARE DAVID BELZ W W A Kuhn & Belz HON. MICHAEL BRENNER In 1966, the movie A Man For All Seasons inspired the Academy of Motion O. C. Superior Court Picture Arts and Sciences to recognize this film as the Picture of the Year. This was one of the few occasions in the history of the Academy of Motion Picture Arts and STEVEN COTUGNO Sciences where the life of a religious figure won the hearts of the motion picture Software Engineering Consultant industry’s elite. The central figure portrayed in Man For All Seasons was, of course, St. Thomas More, the great lawyer, statesman, apologist, husband, father and faith- JOHN FLYNN ful Catholic. In 2000, St. Thomas was honored as the Lawyer of the Millennium by Nossaman Guthner a secular panel of historians for the British Commonwealth. Shortly thereafter, John Knox & Elliott Paul II declared St. Thomas as the Patron Saint of Statesmen. RONALD GABLE Inspired by a homily given by Bishop Norman McFarland at the 1995 Red Economic & Financial Mass of Orange County, 5 “fearless” members of the Orange County bar met Analytics, Inc. -

Thematic Routes of the Thyssen-Bornemisza Collection

THEMATIC ROUTES OF THE THYSSEN-BORNEMISZA COLLECTION Jewellery During the Middle Ages and the Renaissance, the work of the goldsmith occupied an important place in public life, as opposed to its traditional status as inferior to other fields of art such as painting and architecture. In these two periods, magical and medicinal properties were attributed to gems and minerals. These qualities, cited in ancient texts such as Pliny the Elder’s Natural History and the works of Aristotle, were compiled in so-called “lapidaries” by medieval authors like St. Isidore, St. Albert Magnus — inspired by the writings of Avicenna —, Marbod and Alfonso X the Wise, among others. Some referred to the magical and medical properties of stones, while others explained their astrological connections or religious connotations. They became manuals for the use of stones for therapeutic purposes and circulated among apothecaries, doctors, jewellers and aficionados throughout Europe. Jewels also provided clues to the wearer’s social and economic status. They could symbolize belonging to a certain family, religious or military group or allude to the moral virtues of the individual in question. The cultured and sophisticated courtly world of the Renaissance, ruled by the personal tastes of the great patrons, provided the ideal environment for the flourishing of the arts. And in the case of goldsmithing, the most precious materials accessible to man were utilised. In fact, many of the inventories made by the great families who owned marvellous paintings also contained pieces of jewellery that were more valuable than these works. To explain this, we must not only consider the economic value of the materials used but also — and no less importantly — the keen interest developed by the humanist Renaissance society in physical appearance and the accomplishments of noteworthy figures, and the consequent desire to preserve the memory of both of these things. -

Jakobsweg Wandern Am Südtiroler Jakobsweg

Jakobsweg Wandern am Südtiroler Jakobsweg Immer ruhigen Fußes... ... auf dem Jakobsweg in Südtirol unterwegs Liebe Pilgerinnen, liebe Pilger! Unabhängig von der Frage nach dem historischen Verlauf einer Teilstrecke des Jakobsweges durch Südtirol dürfte das Stift Neustift am Schnittpunkt der beiden großen Routen von Norden nach Süden und von Osten nach Westen in seinem kurz nach der Gründung errichteten Hospiz (Engelsburg) vielen Reisenden und Pilgernden Unterkunft, Verpflegung, ärztliche Behandlung, vor allem aber auch geistliche Stärkung geboten haben. Diese Tradition hat sich bis heute – wenn auch nur in vereinzelten Fällen pro Jahr – durchgehalten. Im Unterwegssein, in der Wander- und Pilgerschaft kommt ein existentiell menschliches Phänomen zum Ausdruck. Nicht erst, aber besonders in der Botschaft der Bibel des Alten und Neuen Testaments begegnet die Grundaussage, dass der Mensch, das Volk, die Völker sich auf Wanderschaft befinden, auf dem Weg zu ihrem Ziel, zu Gott hin. Sie gehen diesen Weg, der viele Varianten und Stationen kennt, nicht allein, sondern begegnen auf ihm anderen, sind mit diesen gemeinsam unterwegs, angeführt von Immanuel, dem „Gott mit uns“, wie Jesus im Neuen Testament bezeichnet wird, der von sich sagt, dass er der Weg hin zu Gott sei. Ich wünsche allen, die sich auf den “Jakobsweg durch Südtirol“ begeben, dass sie Natur und Kultur dieses herrlichen Landes besser kennen lernen, besonders aber, von der christlichen Botschaft des Jakobsweges erfasst, einen inneren Aufbruch zur persönlichen Standortbestimmung und zu vertiefter Zielsetzung erfahren. Georg Untergaßmair Propst und Abt von Neustift Jakobsweg Wandern am Südtiroler Jakobsweg Etappe 1: Winnebach - Welsberg Gleich nach dem ersten Teilstück über die blühenden Wiesen von Winnebach und Vierschach erreichen wir einen, wenn nicht gar den Höhepunkt des Südtiroler Abschnittes des Jakobswegs. -

2020 Aktiv Kronplatz – Biathlon Wm Antholz

AKTIV durch den Winter Un inverno attivo e dinamico Active Winter Days KRONPLATZ – Skiparadies mit Geschichte Plan de Corones – La storia del paradiso dello sci Kronplatz – Skiers’ paradise with a history BIATHLON WM ANTHOLZ: Lukas Hofer im Interview Campionati Mondiali di Biathlon: intervista a Lukas Hofer Biathlon World Championships: an interview with Lukas Hofer 2020 8 10 22 42 Museen 24 Musei / Museums FACETTENREICHE Kartoffeln richtig lagern DIVERSE WINTER DAYS WINTERTAGE UN INVERNO 39 Come conservare le patate ON THE KRONPLATZ Storing potatoes - the right way AM KRONPLATZ AL TOP AL PLAN DE CORONES E The atmosphere of an alpine D Rezept Alpines Stadtflair und town and enjoyment of nature 41 I Ricetta / Recipe Naturgenuss im Tal, sportliche Fascino urbano e natura in the valley, sporting activities Aktivität mit 360-Grad-Blick a volontà nel fondovalle, with a 360 degree view up on oben am Berg: In kaum einer attività sportiva con panorami Heubäder the mountain: Hardly any other 44 anderen Ferienregion steht der a 360 gradi su in montagna: Bagni di fieno / Hay baths holiday region offers the same Winter im Zeichen derartiger a Brunico e dintorni l’inverno variety in winter as Bruneck and Vielfalt wie in Bruneck und è tutto all’insegna della varietà. its surrounding villages. seinen Dörfern. Cultura e sport, bellezza pae- Culture and sport, scenic beauty Kultur und Sport, landschaftliche saggistica e piaceri per il palato, and culinary indulgence, ancient Schönheit und kulinarischer tradizioni tramandate e eventi traditions and outstanding events Genuss, überlieferte Traditionen di spicco trasformano le vacanze make a winter holiday at the foot und herausragende Events machen invernali ai piedi del Plan de of the Kronplatz, South Tyrol’s den Winterurlaub am Fuße des Corones, montagna sciistica per number 1 skiing mountain, a unique Kronplatz, Südtirols Skiberg Nr. -

SOUTH TYROL JUST SO on the Cycle Paths Through South Tyrol Page 1 of 4

Bicycle holiday SOUTH TYROL JUST SO On the cycle paths through South Tyrol Page 1 of 4 FunActive TOURS / Harald Wisthaler DESCRIPTION INN AUSTRIA South Tyrol would like to tempt you on a two wheel trip! Whilst travel- ling along the well-built cycle paths, you will get to know all about this Vipiteno little country, its flair and specialities. The unspoilt nature with its roa- ring rivers, the mountains and lakes with their legends, customs, and a Dobbiaco culture of a country influenced by history, and the South Tyrolean hos- Malles Merano pitality with its specialities and excellent wines. This bike tour takes you along the cycle paths from eastern Puster Valley and the Dolomites to Bressanone the capital town of Bolzano; to Lago di Caldaro (Lake Kalterer See), the spa town of Merano and into the Vinschgau Valley. A transfer takes you Bolzano Lago di over the Jaufen pass and from there you cycle to the town of Vipiteno Caldaro where you get back and cycle to the Bishop’s town of Bressanone, of- ficial seat of the Bishop and provincial Diocese of the Catholic Church. CHARACTERISTICS OF THE ROUTE ITALY An easy tour for everyone! In the last few years, the bike paths in the valleys have been reconstructed and in some cases, newly built. Al- VRN though South Tyrol is better known for its mountains, you can also find easy bike paths in the valleys without great differences of altitude. This tour is suitable for families with children over 14 years. self-guided tour bicycle holiday DIFFICULTY: easy DURATION: 8 days / 7 nights DISTANCE: approx.