Drucksache 19/2037 19

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Aufstieg Und Fall Von Jürgen Stroop (1943-1952): Von Der Beförderung Zum Höheren SS- Und Polizeiführer Bis Zur Hinrichtung

Aufstieg und Fall von Jürgen Stroop (1943-1952): von der Beförderung zum Höheren SS- und Polizeiführer bis zur Hinrichtung. Eine Analyse zur Darstellung seiner Person anhand ausgewählter Quellen. Diplomarbeit zur Erlangung des akademischen Grades einer Magistra der Philosophie an der Karl-Franzens-Universität Graz vorgelegt von Beatrice BAUMGARTNER am Institut für Geschichte Begutachter: Univ.-Doz. Dr. Klaus Höd Graz, 2019 Ehrenwörtliche Erklärung Ich erkläre ehrenwörtlich, dass ich die vorliegende Arbeit selbstständig und ohne fremde Hilfe verfasst, andere als die angegebenen Quellen nicht benutzt und die Quellen wörtlich oder inhaltlich entnommenen Stellen als solche kenntlich gemacht habe. Die Arbeit wurde bisher in gleicher oder ähnlicher Form keiner anderen inländischen oder ausländischen Prüfungsbehörde vorgelegt und auch noch nicht veröffentlicht. Die vorliegende Fassung entspricht der eingereichten elektronischen Version. Datum: Unterschrift: I Gleichheitsgrundsatz Aus Gründen der Lesbarkeit wird in der Diplomarbeit darauf verzichtet, geschlechterspezifische Formulierungen zu verwenden. Soweit personenbezogene Bezeichnungen nur in männlicher Form angeführt sind, beziehen sie sich auf Männer und Frauen in gleicher Weise. II Danksagung In erster Linie möchte ich mich bei meinem Mentor Univ.-Doz. Dr. Klaus Hödl bedanken, der mir durch seine kompetente, freundliche und vor allem unkomplizierte Betreuung das Verfassen meiner Abschlussarbeit erst möglich machte. Hoch anzurechnen ist ihm dabei, dass er egal zu welcher Tages- und Nachtzeit -

Samuel Maharero Portrait

SAMUEL MAHARERO (1856-1923) e id Fig noc hter against ge Considered the first genocide of the 20th century, forerunner to the Holocaust, between 1904-08 the German army committed acts of genocide against groups of blackHEROIC people RESISTANCE in German TO South THE . NATIONAL HERO West Africa. Samuel Maharero’s by the German army has made him a MASSACRE First they came for the Gustav Schiefer communists, and I did not speak out—because I was not a Esther Brunstein Anti Nazi Trade Unionist communist; Primo Levi Survivor and Witness (b. 1876) Then they came for the socialists, han Noor k Chronicler of Holocaust (1928- ) Gustav Schiefer, Munich Chairman and I did not speak out—because Anne Frank Courageous Fighter (1919-1987) Esther Brunstein was born in of the German Trade Union I was not a socialist; Lodz, Poland. When the Nazis Association, was arrested, Leon Greenman Diarist (1929-1945) (1914-1944) Primo Levi was born in Turin, beaten and imprisoned in Dachau Then they came for the trade eil Italy. He was sent to Auschwitz invaded in 1939 she was forced to Simone v Witness to a new Born in Frankfurt-am-Maim in Born to an Indian father and concentration camp. Members unionists, and I did not speak in 1944. Managing to survive wear a yellow star identifying her Germany, Anne Frank’s family American mother in Moscow, of trade unions and the Social out—because I was not a trade Holocaust survivor and generation (1910-2008) he later penned the poignant as a Jew. In 1940 she had to live went to Holland to escape Nazi Noor Khan was an outstandingly If this be a Democratic Party were targeted by politician (1927- ) Born in London and taken and moving book in the Lodz ghetto. -

Supplemental Assets – Lesson 6

Supplemental Assets – Lesson 6 The following resources are from the archives at Yad Vashem and can be used to supplement Lesson 6, Jewish Resistance, in Echoes and Reflections. In this lesson, you learn about the many forms of Jewish resistance efforts during the Holocaust. You also consider the risks of resisting Nazi domination. For more information on Jewish resistance efforts during the Holocaust click on the following links: • Resistance efforts in the Vilna ghetto • Resistance efforts in the Kovno ghetto • Armed resistance in the Sobibor camp • Resistance efforts in Auschwitz-Birkenau • Organized resistance efforts in the Krakow ghetto: Cracow (encyclopedia) • Mordechai Anielewicz • Marek Edelman • Zvia Lubetkin • Rosa Robota • Hannah Szenes In this lesson, you meet Helen Fagin. Learn more about Helen's family members who perished during the Holocaust by clicking on the pages of testimony identified with a . For more information about Jan Karski, click here. In this lesson, you meet Vladka Meed. Learn more about Vladka's family members who perished during the Holocaust by clicking on the pages of testimony identified by a . Key Words • The "Final Solution" • Jewish Fighting Organization, Warsaw (Z.O.B.) • Oneg Shabbat • Partisans • Resistance, Jewish • Sonderkommando Encyclopedia • Jewish Military Union, Warsaw (ZZW) • Kiddush Ha-Hayim • Kiddush Ha-Shem • Korczak, Janusz • Kovner, Abba • Holocaust Diaries • Pechersky, Alexandr • Ringelblum, Emanuel • Sonderkommando • United Partisan Organization, Vilna • Warsaw Ghetto Uprising • -

Warsaw Ghetto Uprising Commemoration

Der Partizaner-himen––Hymn of the Partisans Annual Gathering Commemorating Words by Hirsh Glik; Music by Dmitri Pokras Wa rsaw Ghetto Uprising Zog nit keyn mol az du geyst dem letstn veg, The Warsaw Ghetto Uprising khotsh himlen blayene farshteln bloye teg. Commemoration Kumen vet nokh undzer oysgebenkte sho – s'vet a poyk ton undzer trot: mir zaynen do! TODAY marks the 75th anniversary of the Warsaw Ghetto Uprising. Each April 19th, survivors, the Yiddish cultural Fun grinem palmenland biz vaysn land fun shney, community, Bundists, and children of resistance fighters and mir kumen on mit undzer payn, mit undzer vey, Holocaust survivors gather in Riverside Park at 83rd Street at 75th Anniversary un vu gefaln s'iz a shprits fun undzer blut, the plaque dedicated to the Warsaw Ghetto Uprising in order to shprotsn vet dort undzer gvure, undzer mut! mark this epic anniversary and to pay tribute to those who S'vet di morgnzun bagildn undz dem haynt, fought and those who perished in history’s most heinous crime. un der nekhtn vet farshvindn mit dem faynt, On April 19, 1943, the first seder night of Passover, as the nor oyb farzamen vet di zun in dem kayor – Nazis began their liquidation of the Warsaw ghetto, a group of vi a parol zol geyn dos lid fun dor tsu dor. about 220 out of 50,000 remaining Jews staged a historic and Dos lid geshribn iz mit blut, un nit mit blay, heroic uprising, holding the Nazis at bay for almost a full month, s'iz nit keyn lidl fun a foygl oyf der fray. -

Education About Auschwitz and the Holocaust at Authentic Memorial Sites CURRENT STATUS and FUTURE PROSPECTS

Education about Auschwitz and the Holocaust at Authentic Memorial Sites CURRENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS edited by Piotr Trojański Education about Auschwitz and the Holocaust at Authentic Memorial Sites CURRENT STATUS AND FUTURE PROSPECTS edited by Piotr Trojański AUSCHWITZ-BIRKENAU STATE MUSEUM OŚWIĘCIM 2019 Review: Professor Jacek Chrobaczyński, Ph. D. Co-ordination: Katarzyna Odrzywołek Language review of the English version: Imogen Dalziel Translation of texts from German and English: Kinga Żelazko and Junique Translation Agency Setting and e-pub: Studio Grafpa Cover design: Studio Grafpa ISBN 9788377042847 © Copyright by Auschwitz-Birkenau State Museum & the Authors The publication was created as part of a project implemented by the International Centre for Education about Auschwitz and the Holocaust, entitled ‘The Future of Auschwitz and Holocaust Education in Authentic Memorial Sites’, which was financed by the Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of the Netherlands. Table of Contents Introduction ........................................... 6 Part 1: Challenges Bartosz Bartyzel Educational Challenges at the Authentic Auschwitz Memorial Site ..... 11 Piotr Tarnowski Educational Challenges at the Stutthof Museum and Memorial Site from the Perspective of a Museum Pedagogue ..................... 19 Małgorzata Grzanka Education at the Museum of the Former German Extermination Camp Kulmhof in Chełmno-on-the-Ner ......................... 25 Joanna Podolska What do the Stones Tell Us? Education and Memory of the Place: The Example of the Bałuty District and the Łódź Ghetto in the Activity of the Dialogue Centre .......................... 39 Part 2: Prospects Marek Kucia and Katarzyna Stec Education about Auschwitz and the Holocaust from the Perspective of Social Research ................................. 60 Alicja Bartuś On How to React to Evil: A Visit to Auschwitz and Attitude Shaping .. -

Drucksache 19/1557 19

Deutscher Bundestag Drucksache 19/1557 19. Wahlperiode 06.04.2018 Kleine Anfrage der Abgeordneten Brigitte Freihold, Jan Korte, Dr. Petra Sitte, Doris Achelwilm, Gökay Akbulut, Simone Barrientos, Sevim Dağdelen, Dr. Diether Dehm, Anke Domscheit-Berg, Christine Buchholz, Andrej Hunko, Stefan Liebich, Cornelia Möhring, Norbert Müller (Potsdam), Zaklin Nastic, Thomas Nord, Sören Pellmann, Helin Evrim Sommer, Alexander Ulrich, Kathrin Vogler, Katrin Werner und der Fraktion DIE LINKE. Gedenken an den jüdischen Widerstand anlässlich des 75. Jahrestages der Aufstände im Warschauer Ghetto und den deutschen Vernichtungslagern Treblinka und Sobibor In Jahr 2018 begeht die internationale Staatengemeinschaft den 75. Jahrestag des Aufstandes im Warschauer Ghetto vom 19. April 1943 sowie der Aufstände in den deutschen Vernichtungslagern Treblinka vom 2. August 1943 und Sobibor vom 14. Oktober 1943. Diese bewaffneten Erhebungen stellen – neben dem Auf- stand des jüdischen Sonderkommandos in Auschwitz-Birkenau am 7. Oktober 1944 – die eindrücklichsten Beispiele des Widerstands durch Jüdinnen und Juden gegen den Nationalsozialismus und den Holocaust dar. Dabei sind sie nicht die einzigen, denn in den über 1 100 Ghettos im deutsch besetzten Osteuropa kam es zu zahlreichen Erhebungen gegen die Okkupanten (vgl. www.yadvashem.org/ de/holocaust/about/combat-resistance.html, www.yadvashem.org/de/holocaust/ about/combat-resistance/warsaw-ghetto.html, https://de.wikipedia.org/wiki/ Aufstand_von_Treblinka, www.spiegel.de/einestages/kz-aufstand-sobibor- ausbruch-aus-dem-konzentrationslager-a-951287.html). Die Massenmorde der Deutschen im besetzten Osteuropa, insbesondere die sys- tematische Erschießung von schätzungsweise 55 000 bis 70 000 Jüdinnen und Ju- den in Ponary bei Wilna, die seit Ende 1941 in Betrieb genommenen deutschen Vernichtungslager und die ersten Aktionen zur gewaltsamen Auflösung bestehen- der Ghettos führten zu einer Konsolidierung des jüdischen Widerstandes. -

2022 Poland Affinity LAYERS.Indd

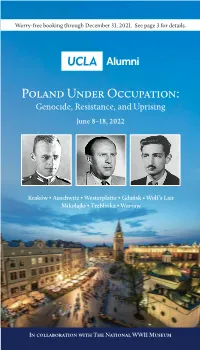

Worry-free booking through December 31, 2021. See page 3 for details. Poland Under Occupation: Genocide, Resistance, and Uprising June 8–18, 2022 Kraków • Auschwitz • Westerplatte • Gdańsk • Wolf’s Lair Mikolajki • Treblinka • Warsaw In collaboration with The National WWII Museum MOTHER AND DAUGHTER REFLECT ON OMAHA BEACH. RUSSIAN FLAG IS FLOWN OVER THE RUINS OF THE REICHSTAG / WORLD HISTORY ARCHIVE / ALAMY Travel with Confidence No cancellation fees on select tours until December 31, 2021 Dear UCLA Alumni and Friends, To allow you to book your next trip with peace of mind, we have set up our To fully comprehend World War II, one needs to understand its origins. In Europe, exceptional and flexibleWorry-Free Booking program that allows you to cancel the journey to war began in the private meeting rooms and raucous public or postpone your trip penalty-free until December 31, 2021. Please contact our stadiums of Germany where the Nazis concocted and then promoted their reservations department to discuss your options. designs for a new world order, one founded on conquest and racial-purity ideals. As they launched the war by invading Poland on September 1, 1939, Hitler and his followers unleashed a hell that would cause immense suffering and leave the country vulnerable to Stalin’s post-war ambitions for Soviet expansion. Through the German occupation and the following decades of Soviet oppression, the Polish people held strong in their push for freedom. World figures such as Ronald Reagan, Margaret Thatcher, and Pope John Paul II gave their support for a free Poland and bolstered the internal efforts of Lech Walesa, Władysław Bartoszewski, and many others inside Poland. -

One Thousand Years of the Polish Jewish Experience

PREPARED BY One Thousand Years of the Polish Jewish Experience I. Jewish Settlement: 10th – 15th centuries 960-965 A Jewish merchant from Spain, Ibrahim IbnYaqub (Abraham benYaakov), travels to Arthur Szyk,“Visual History th th of Poland,” NewYork,1946.” Poland and writes the first description of the country. During the 10 and 11 centuries, Jewish merchants and artisans settle in Poland, where they are granted asylum from the persecution of the Crusades. First Jewish merchants referred to as Radhanites. 1097-1098 Jews banished from Prague, Bohemia and Germany settle in Silesia. 1100s Post-crusade migrations continue to Poland 1206 First Polish coins minted, with Hebrew inscriptions 1264 Statute of Kalisz issued by Boleslaus the Pious, Duke of Kalisz.The Statute establishes The General Charter of Jewish Liberties in Poland, which becomes a legal foundation of Jewish presence in Poland. 1273-1295 Statute of Kalisz privileges Turn of the 13th and 14th centuries marks the extended to Silesian Jews. end of feudal disintegration in Poland. New Polish 1267 Catholic backlash creates segregated rulers encourage Jewish migration to Poland. Jewish quarters through the Council of The 14th century also saw anti-Jewish riots in Silesia, which reached a climax during the Black Arthur Szyk,“Samuel Wroclaw, Jews ordered to wear special Anointing Saul,” New emblems, and banned them from holding Death, for which Jews were falsely blamed. Canaan, 1947. public offices higher than Christians. 1349 Pogroms in Silesia result in Jewish migration to Poland. 1310-1370 King Kazimierz (Casmir the Great) Wielki extends Jewish secular and the Statute of Kalisz (in 1334), and broadens Jewish privileges religious culture thrives. -

Holocaust Memorial Video Streaming Collection Film Guide

Holocaust Memorial Video Streaming Collection Film Guide Movie: Chronicle of the Warsaw Ghetto According to Marek Edelman Time: 1 hour 14 minutes (black & white) Polish with English subtitles Theme: A Survivor’s Diary Summary: This film is Marek Edelman’s account of the Warsaw Ghetto Uprising from his view as one of the ghetto fighters. The film begins and ends with Holocaust footage and photos of the Jews entering the Warsaw Ghetto in 1941 and leaving for Treblinka in 1943. During his narration, the footage shows specifically the uprising from April 19 – May 10, 1943. The footage parallels Edelman’s daily account in great detail and his recollection of the uprising. He relates the account of the various battles with the Germans, both victories and losses. He recalls which one of the fighters died and which survived. Summary Questions: 1. What years does this film cover? 2. Who is the narrator and in what language is he speaking? 3. What was the Warsaw Ghetto? 4. What is the narrator describing? 5. What was one of the actions the ghetto fighters did to keep the Germans at bay? 6. What did the ghetto fighters expect from the Polish partisans on the other side? 7. Why were the three young girls able to go outside the ghetto walls? 8. Towards the end, who were the only people left in the ghetto? 9. What were the main escape routes in the ghetto? 10. What weapon did the Germans use to clear out the tunnels? 11. What was the address of the ghetto fighters’ headquarters? (Mila 18) Reflective Questions: 1. -

The Function of Memory from the Warsaw Ghetto As Presented by the POLIN Museum of the History of Polish Jews

Student Publications Student Scholarship Spring 2021 The Function of Memory from the Warsaw Ghetto as Presented by the POLIN Museum of the History of Polish Jews Hannah M. Labovitz Gettysburg College Follow this and additional works at: https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship Part of the Holocaust and Genocide Studies Commons, Jewish Studies Commons, and the Museum Studies Commons Share feedback about the accessibility of this item. Recommended Citation Labovitz, Hannah M., "The Function of Memory from the Warsaw Ghetto as Presented by the POLIN Museum of the History of Polish Jews" (2021). Student Publications. 913. https://cupola.gettysburg.edu/student_scholarship/913 This open access student research paper is brought to you by The Cupola: Scholarship at Gettysburg College. It has been accepted for inclusion by an authorized administrator of The Cupola. For more information, please contact [email protected]. The Function of Memory from the Warsaw Ghetto as Presented by the POLIN Museum of the History of Polish Jews Abstract Because of the extreme challenges they endured within Warsaw Ghetto and the slim chance they had at survival, the Jewish people sought to protect their legacy and leave a lasting impact on the world. They did so by both documenting their experiences, preserving them in what was known as the Oyneg Shabes archives, and by engaging in a bold act of defiance against the Nazis with the arsawW Ghetto Uprising in 1943, rewriting the narrative of Jewish passivity. With both instances, the POLIN Museum presents these moments of the past and shapes a collective memory based on a Jewish perspective with which the public can engage. -

25. Włodzimierz Mich

Włodzimierz Mich The Issue of the Memory of Shoah in the Polish Press after 1989 Introduction The purpose of this study is to sum up a certain stage of the discus- sion on the Holocaust held in the Polish press after 1989 and it is hardly intended as a media studies examination of the approach to the issue rep- resented by particular newspapers and magazines. Instead, the analysis aims at reconstructing the positions that emerged from the debate and the argumentation used to justify them. My considerations are based on publications appearing between 1989 and the middle of the 1990s, when the case of the Jedwabne pogrom was brought into the public debate. The approach was determined by strictly practical considerations, as to examine the journalistic writings from later years would have required further time-consuming study. Substantive reasons existed as well, for the currently operating perceptions of the Holocaust were first articulated in the period under study. Moreover, it was then that this issue was the subject of heated polemics. The starting point of most discussions was the view then functioning in the West that the Holocaust was unique and hence people had the obli- gation to preserve the memory of the Shoah and to act upon a moral dic- tate of opposing anti-Semitism and compensating descendants of Holocaust victims. What seemed especially interesting was the Polish aspect of this issue, that is, the accusations put forward against the Poles and the postulates that were voiced. This aspect was examined from both the moral and the practical point of view. -

The Holocaust As Public History

The University of California at San Diego HIEU 145 Course Number 646637 The Holocaust as Public History Winter, 2009 Professor Deborah Hertz HSS 6024 858 534 5501 Class meets 12---12:50 in Center 113 Please do not send me email messages. Best time to talk is right after class. It is fine to call my office during office hours. You may send a message to me on the Mail section of our WebCT. You may also get messages to me via Ms Dorothy Wagoner, Judaic Studies Program, 858 534 4551; [email protected]. Office Hours: Wednesdays 2-3 and Mondays 11-12 Holocaust Living History Workshop Project Manager: Ms Theresa Kuruc, Office in the Library: Library Resources Office, last cubicle on the right [turn right when you enter the Library] Phone: 534 7661 Email: [email protected] Office hours in her Library office: Tuesdays and Thursdays 11-12 and by appointment Ms Kuruc will hold a weekly two hour open house in the Library Electronic Classroom, just inside the entrance to the library to the left, on Wednesday evenings from 5-7. Students who plan to use the Visual History Archive for their projects should plan to work with her there if possible. If you are working with survivors or high school students, that is the time and place to work with them. Reader: Mr Matthew Valji, [email protected] WebCT The address on the web is: http://webct.ucsd.edu. Your UCSD e-mail address and password will help you gain entry. Call the Academic Computing Office at 4-4061 or 4-2113 if you experience problems.