Il Dispositivo Militare Della Riviera

Total Page:16

File Type:pdf, Size:1020Kb

Load more

Recommended publications

-

Bulletin 2 April 2017 Version 01 — Last Update: 14.04.2018 © EOC2018 Rémy Steinegger

European Orienteering Championships Ticino Switzerland 2018 Bulletin 2 April 2017 Version 01 — Last update: 14.04.2018 © EOC2018 Rémy Steinegger EOC 2018 Via Campagnola 3 CH-6928 Manno +41 91 6051553 www.eoc2018.ch [email protected] © EOC2018 Rémy Steinegger 3 Index Welcome 5 Tourism, Gastronomy and Culture 6 EOC 2018 classes and partecipation restrictions 7 EOC Schedule 9 Travel opportunities, Transportation 11 Visas, Climate, Clothing, Hazards 13 Locations 14 Embargoed areas 15 Training possibilities 17 Entries 19 Accommodation, Food 21 Swiss 5-days event (spectator race) 22 Organization structure 23 Contacts 24 Event details 25 © EOC2018 Rémy Steinegger 5 Welcome After the incredible experience of the JWOC in 2005, Ticino is now getting prepared for a new adventure. We are very pleased to welcome participants, trainers and fans who will visit our region in 2018 in occasion of the European Championships (EOC2018) and the Swiss 5-days event of orienteering running. The organization of the EOC2018 is a challenge we took upon ourselves with commitment and enthusiasm in order to guarantee a successful sporting event. What do you expect from this exciting week? A unique experience for the athletes, which will challenge each other by running through the beautiful woods and the typical narrow streets of our region, and a once-off occasion for the public, that will be able to closely experience the magic of orienteering. Ticino is not only a lovely region for orienteering, it is also a land to visit and taste: there are many fascinating places, also in the competition areas, where you will be able to try local delicacies. -

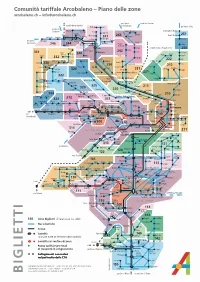

Piano Zone Biglietti E Abbonamenti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia 25 della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino 24 Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 33 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico 23 S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma 32 Semione Malvaglia 22 Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca 21 Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 31 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina 20 Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. -

On the Traces of Lugano Bike

2000 2 4 1000 1 5 3 6 0 Km 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 1500 10 3 1 7 9 1000 2 4 8 5 6 500 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 2 3 4 5 6 1700 1 7 8 9 10 11 1000 12 1314 15 300 Km 0 5 10 15 20 25 30 6 2000 7 5 8 4 9 1000 10 11 12 13 14 15 1 2 3 0 Km 0 5 10 15 20 25 30 35 1200 2 1 5 700 3 4 6 7 8 9 1011 1213 14 15 200 Km 0 5 10 15 20 25 1000 7 5 6 8 9 3 4 3 600 2 2 1 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 800 3 2 4 2 500 5 1 6 7 8 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 800 4 3 5 500 2 6 7 1 8 9 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 1200 6 5 700 3 4 7 8 9 10 1 2 2 1 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 1200 5 6 9 5 4 7 8 10 12 700 3 11 3 2 2 1 1 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 35 1200 3 1 900 2 4 6 2 5 7 600 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 800 6 3 4 5 7 500 2 8 9 1 1 200 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 1700 4 5 3 2 1200 1 1 700 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1800 2 3 4 5 8 1100 1 67 9 10 11 12 13 400 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 1800 5 6 7 4 8 1300 3 1 2 9 10 1 800 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 1200 5 6 10 4 8 9 11 3 7 12 800 1 2 13 2 1 400 Km 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 600 500 1 1 400 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 2 3 4 5 500 1 300 400 Km 0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 2000 2 1 3 4 1100 5 6 7 8 9 10 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 2000 2 1 1100 3 4 9 10 5 6 7 8 200 Km 0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 2000 2 1 3 1100 4 5 6 7 8 9 10 11 200 Km 0 10 20 30 40 50 60 Camorino 2 Losone no 2000 Tici M a Sant’Antonino 1 gg ia 3 1100 4 Ascona 5 Quartino 12 13 Cadenazzo 6 7 8 9 10 11 Magadino Vira 200 (Gambarogno) io gg ede Km 0 10 20 30 40 50 60 LAGO MAGGIORE -

Rapporto Alla Cittadinanza (Cfr

5567 R 9 novembre 2004 ISTITUZIONI della Commissione speciale aggregazione di Comuni sul messaggio 31 agosto 2004 concernente l'aggregazione dei Comuni di Cadenazzo e Robasacco in un unico comune denominato COMUNE DI CADENAZZO INDICE 1. CENNI STORICI...................................................................................................... 2 1.1 Comune di Cadenazzo ................................................................................. 2 1.2 Comune di Robasacco ................................................................................. 3 2. INTRODUZIONE ..................................................................................................... 4 3. CRONISTORIA E ITER PROCEDURALE DEL PROGETTO ................................. 4 4. I DUE COMUNI OGGI ............................................................................................. 6 5. IL PROGETTO DI AGGREGAZIONE AL VAGLIO DEL GRAN CONSIGLIO ........ 7 5.1 Motivazioni di fondo e obiettivi ...................................................................... 7 5.2 Condizioni per la riuscita .............................................................................. 7 6. IL NUOVO COMUNE .............................................................................................. 8 6.1 Denominazione, giurisdizione e appartenenza amministrativa ..................... 8 6.2 Sede amministrativa ..................................................................................... 8 6.3 Organizzazione politica ................................................................................ -

Le Armi Dei Baliaggi Ticinesi

Le armi dei baliaggi ticinesi Autor(en): Trezzini, C. Objekttyp: Article Zeitschrift: Archives héraldiques suisses = Schweizerisches Archiv für Heraldik = Archivio araldico Svizzero Band (Jahr): 55 (1941) Heft 3-4: Live commemoratif = Festschrift PDF erstellt am: 30.09.2021 Persistenter Link: http://doi.org/10.5169/seals-745402 Nutzungsbedingungen Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern. Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden. Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber. Haftungsausschluss Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind. Ein Dienst der ETH-Bibliothek ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch http://www.e-periodica.ch (82) — 34 — freistehendes, weisses Kreuz, dessen unter sich gleiche Arme je ein Sechsteil länger sind als breit"; damit entspricht die heutige Fahne wieder dem eidgenössischen Staatssiegel von 1815 und dem alten historischen Schweizerwappen. Die Organisation des Heeres, die Truppenordnung von 1911, bestimmt gemäss der Militärorganisation von 1907: „Fahnen und Standarten. -

Guida Turistica Touristischer Reiseführer Guide Touristique Tourist Guide © Lugano Turismo - Vista Dal Monte San Salvatore Lapix.Ch/Pixaround

luganoturismo.ch Guida Turistica Touristischer Reiseführer Guide Touristique Tourist Guide © Lugano Turismo - Vista dal Monte San Salvatore lapix.ch/pixaround logo CL-2.pdf 1 12.12.12 16.10 C M Y CM MY CY CMY K Copertina 2014.indd 1 27.03.14 16:44 Indice | Inhalt | Sommaire | Index 1 Pittogrammi | Piktogramme | Pictogrammes | Pictographs 3 Benvenuti | Willkommen | Bienvenue | Welcome 5 La città di Lugano | Stadt Lugano | La ville de Lugano | Lugano City 11 Località e villaggi | Ortschaften und Dörfer | Localités et villages | Localities and villages 19 Highlights 35 Trasporti | Transportmittel | Transports | Transportation 47 Escursioni | Ausflüge | Excursions | Excursions 51 Sport 65 Piscine e lidi | Schwimm-und Strandbäder | Piscines et plages | Swimmingpools and beaches 80 Musei | Museen | Musées | Museums 85 Gastronomia | Gastronomie | Gastronomie | Gastronomy 91 Nightlife 105 Top Events 109 Indicazioni utili | Nützliche Hinweise | Indications utiles | Helpful hints 111 Publireportage Mit dem Zug das Tessin entdecken. En train à la découverte du Tessin. Spannende Ausflüge in der Sonnenstube der Schweiz. Nutzen Sie die Gelegenheit und entdecken Sie während Ihres Aufenthalts die Schönheiten des Tessins mit dem Öffentlichen Verkehr. RailAway bietet Kombi-Angebote (Zugfahrt inkl. Zusatz leistungen, wie zum Beispiel Eintritt, Bergbahnfahrt usw.) mit bis zu 20% Rabatt. Excursions captivantes du côté ensoleillé de la Suisse. Découvrez, avec les transports publics, les beautés du Tessin. RailAway propose des offres combinées (voyage en train avec prestations complémentaires, comme une entrée ou un trajet en remontées mécaniques) avec des réductions allant jusqu’à 20%. Splash e Spa Tamaro. Splash e Spa Tamaro. Wasserpark mit elegantem Spa. Parc aquatique avec spa. Das Spassbad im Tessin mit bezaubern- Le centre du divertissement tessinois dem Spa: Erleben Sie einen unvergessli- avec son élégant spa vous propose une chen Tag voller Vergnügen und Erholung. -

First Detection of TBE Virus in Ticks and Sero-Reactivity in Goats in a Non-Endemic Region in the Southern Part of Switzerland (

Ticks and Tick-borne Diseases 10 (2019) 868–874 Contents lists available at ScienceDirect Ticks and Tick-borne Diseases journal homepage: www.elsevier.com/locate/ttbdis Original article First detection of TBE virus in ticks and sero-reactivity in goats in a non- endemic region in the southern part of Switzerland (Canton of Ticino) T ⁎ Simona Casati Pagania, , Simona Frigerio Malossab, Christine Klausc, Donata Hoffmannd, Ottavio Berettaa, Nicola Bomio-Pacciorinie, Mario Lazzaroa, Giorgio Merlania, Rahel Ackermannf, Christian Beuretg a Dipartimento della sanità e della socialità, Ufficio del medico cantonale, Via Dogana 16, 6500, Bellinzona, Switzerland b EOC – Dipartimento di medicina di laboratorio, Servizio di microbiologia (SMIC), Via Mirasole 22a, 6500, Bellinzona, Switzerland c Friedrich-Loeffler-Institut, Institute of Bacterial Infections and Zoonoses, Naumburger Str. 96a, 07743, Jena, Germany d Friedrich-Loeffler-Institut, Institute of Diagnostic Virology, Südufer 10, 17493, Greifswald-Insel Riems, Germany e Dipartimento del territorio, Ufficio forestale 4° circondario, Via Antonio Ciseri 13, 6600, Locarno, Switzerland f National Reference Centre for Tick-Transmitted Diseases (NRZK), Labor Spiez, Ausstrasse, 3700, Spiez, Switzerland g Spiez Laboratory, Ausstrasse, 3700, Spiez, Switzerland ARTICLE INFO ABSTRACT Keywords: In Switzerland, tick-borne encephalitis (TBE) is a notifiable human disease with an average of 210 cases per year TBEV in the last 10 years (2008–2017). A national surveillance conducted in 2009 reported a prevalence of 0.46% for Goats tick-borne encephalitis virus (TBEV) detected in ticks, which is in accordance with the prevalences found in Ticks Europe from 0.1%–5%. The Canton of Ticino in the southern part of Switzerland, geographically separated from Ixodes ricinus the rest of the national territory by the Alps, is considered a non-endemic region, as no autochthonous clinical Switzerland cases and no TBEV presence in ticks have ever been reported. -

Il Monte Ceneri : Schizzo Del Suo Paesaggio

IL MONTE CENERI Schizzo del suo paesaggio con 4 figure Di Ezio Dal Vesco II Monte Ceneri! Chi non lo conosce si aspetterebbe senz'altro un monte, ma non 10 e, anzi, e awallamento nella catena che va dal Camoghe al Tamaro: ciö non ostante esso fu sempre chiamato con il nome di monte (Mons ceneris 1004, Moncenere 1483, Mundt Kenel o Mont Kenrich 1503). Essendo questa una delle regioni piü varie e pittoresche del nostro Cantone mi sembrö un compito gradevole il dover schizzare brevemente l'evoluzione del suo paesaggio dalle origini fino al momento attuale, l'evoluzione cioe dal paesaggio naturale a quello culturale moderno. Un breve riassunto del carattere del Ceneri sembra pure un lavoro utile, in quanto nulla esiste di globale nella letteratura che schiarisca il reciproco agire degli elementi paesistici e le funzioni di un valico che congiunge due regioni di carat¬ tere cosl diverso come il Sotto- ed il Sopraceneri (descritti magistralmente da Jaeggli [7]). 11 paesaggio naturale II carattere di un paesaggio naturale e una funzione piü o meno diretta della strut- tura geologica del sottosuolo e della distribuzione passata e presente delle acque: ci resta cosl in primo luogo l'analisi di questi due fattori. Nella considerazione geologico-petrografica non ci si puö limitare alla ristretta regione del Ceneri, ma bensl allargarci a tutta la catena dal Camoghe al Tamaro, di cui essa fa parte integrante. Nel Ticino medio confinano due zone geologiche decisamente diverse tra di loro: quella delle radici dei ricoprimenti alpini (pennidi, grigionidi ed austridi) a nord e la regione dei laghi, detta anche dinarica od insubrica, a sud. -

Proposta D'aggregazione

Il nuovo Comune di Monteceneri Rapporto finale della Commissione di studio per l’aggregazione dei Comuni di Bironico, Camignolo, Isone, Medeglia, Mezzovico-Vira, Rivera e Sigirino 14 giugno 2007 1 L’essenziale in breve pag. 4 6.8 Protezione dell’ambiente e sistemazione del territorio 25 6.8.1 Approvvigionamento idrico 2 Premesse, obiettivi e metodo di lavoro 6 6.8.2 Eliminazione delle acque luride 6.8.3 Raccolta dei rifiuti 3 Contesto 8 6.8.4 Cimiteri 3.1 Il territorio e le infrastrutture 8 6.8.5 Arginature e protezione dell’ambiente 3.2 Le istituzioni 10 6.8.6 Sistemazione del territorio 3.3 La popolazione 10 6.9 Economia pubblica 27 3.4 Le finanze 10 6.9.1 Agricoltura 6.9.2 Energia elettrica 4 I punti forti e gli indirizzi 13 6.10 Finanze 27 6.10.1 Gestione contabile, finanze e imposte 5 Il nuovo Comune di Monteceneri 14 6.10.2 Programma degli investimenti 5.1 Le richieste di sostegno politico 15 Ricapitolazione per Comune e genere di investimento 28 5.2 Le richieste di sostegno finanziario 15 Bironico 29 5.3 Prospettive di sviluppo e conclusioni 17 Camignolo 30 Isone 31 6 Il Comune di Monteceneri nei diversi settori di attività 18 Medeglia 32 6.1 Gli aspetti istituzionali 18 Mezzovico-Vira 33 6.1.1 Votazioni e elezioni Rivera 34 6.1.2 Potere legislativo e esecutivo Sigirino / Casa per anziani 36 6.1.3 Organizzazione territoriale e rappresentanza locale 6.1.4 Appartenenza amministrativa 7 Tabelle 1 La struttura territoriale degli attuali 7 Comuni 37 6.1.5 Legislazione comunale 2 Le infrastrutture di servizio pubbliche e private 37 6.2 -

LSI COP IMP VOL 1-4 Definitiva

sgrüiaa 5 zvitt LSI Lessico dialettale della Svizzera italiana LSIvol5 821-874 Z 27-07-2004 13:46 Pagina 821 821 z zá, zaa ≠ assaa gne (Cabbio) ‰ beverone a base di tritello, crusca o farina di qualità scadente, che si √abadaa (Lumino, Cavergno, Linescio), √a- somministra alle bestie ammalate (Someo). badè (Airolo) v. π Mettere assieme, dare forma, sagomare (Lumino) ‰ lavorare alla √abaiòn, √abaiún ≠ √abaión bell’e meglio, arrangiarsi (Cavergno) ‰ calpe- √abatè ≠ ≈abetá stare, schiacciare (Linescio). √abel ≠ sciabol ∑ –ss, vestirsi, rassettarsi (Airolo). zabéta ≠ ≈abèta √abadana s.f. π Donna maldestra (Isone). √abetá ≠ ≈abetá √abéta, √abèta ≠ ≈abèta √abadè ≠ √abadaa √abetaa ≠ ≈abetá √abadéi ≠ √ebedèi √abetada ≠ ≈abetada √abadéri s.m. π Disordine (Osogna). √abetamént ≠ ≈abetamént ≠ ≈abèta √abadérum, √abaérum s.m. π Calpesta- √abète mento, calpestio (Linescio). √abetón, √abetún ≠ ≈abetón zabiòta s.f. π Guscione, castagna vuota √abaérum ≠ √abadérum (Menzonio, Coglio, Maggia). √abaión, √abaiún; sabaión (Chironico, Me- zabiött (VMa.), zebiött (Cavergno) s.m. π socco), sambaión (Malc., Grancia, Cabbio, Guscione, castagna vuota ‰ chiacchierone Mesocco), sambaiún (Bellinzona, Balerna), (Peccia). √abaiòn (Ludiano), √ambaglióm (Intragna), zablücch s.m. π Sporgenza rocciosa (Oli- √ambaión (Arbedo-Castione, Lumino, Ons., vone). Brissago, Rovio), √ambaiún (Mendr.), √am- zabó, zabò, zab∑, zabói ≠ sabó bión (Melide), √ambugliún (Someo) s.m. π Zabaione ‰ bevanda dolce a base di panna o zabolón s.m. π Imbecille, babbeo (Dalpe). di latte (Chironico) ‰ bevanda preparata con zabòtt s.m. π Fanghiglia di neve, bioscia farina di granoturco tostato aggiunta al lat- (Comologno) ‰ terreno paludoso (Auressio, te freddo o al vino (Ons.) ‰ bevanda ottenuta Gresso). facendo cuocere oppure diluendo nel mosto zabrónigh ≠ sabrónigh dolce o nel vino farina di cereali, farina di ca- zaburói, zabürói (Broglio), zambrói (Peccia), stagne, polentina di farina di castagne (Bel- π linzona, Malc., Grancia, Rovio) ‰ bevanda zibrúi (Someo) s.m.pl. -

62 Ticino E Mesolcina

www.fahrplanfelder.ch 2021 1 Region 62.000 Regione Ticino e Mesolcina Liniennetz Bellinzona Osogna– Monastero S. Maria Sauru (Pizzo di Claro) Scubiago sopra Claro Biasca San Nazzaro Gnosca– Lodrino– Biasca LUMINO Bellinzonese Bivio Lumino Bivio per Scubiago Ponton 20 21 21 Claro CappellettaLumino, PaeseAl Dazio Ponton 200 210 214 Mesocco 222 Claro, Paese 171 San Bernardino–Coira CLARO Sud Via S. Bernardino 213 Moleno 221 Cassero 221 Linea regionale Nord Alle Cave Polveriera Nord Basilea / Zurigo Linea locale/urbana PREONZO Preonzo, Paese 8 Polveriera 21 Airolo– Fermata in una sola Preonzo, Piazza Via Orbello direzione Bivio per Claro Via CantonaleRotondello 210 Capolinea Cusnà 171 Ponte Pacciaredo Gnosca, Centro CASTIONE Fermata apre nel 2021 Casa Comunale GNOSCA Rifugio Animali Linea ferroviaria 214 ARBEDO Castione, Chiesa Impianto a fune non incluso San Carpoforo Stazione 221 Carmagnola nel perimetro della CTA Burgaio al Maglio Zone abbonamenti CTA GORDUNO Molinazzo 21 Alla Rivetta al Ramone Scuola Media 2 210 Zone biglietti CTA Casa Greina Via Gerretta S. Anna Via Vallone S. Paolo Posta 21 31 Area attribuita a due zone tariali CTA Parco Giochi 210 310 al Persico Confine della zona CTA Bivio Galbisio Ocina FFS CTA: Comunità tariale Arcobaleno dalla Bett Lusanico Validità dal 13 dicembre 2020 Piazza Via Monte Gaggio Viale G. MottaMesolcina 214 Carasso 222 Scuola ARTORE 221 171 Media 1 Scuole Bellinzona, Stazione Via Lepori 221 Via Mirasole Via Malmera Bagno Pubblico 2 3 1 4 Pichitt Artore, Paese 222 Pian Lorenzo Bramantino Castello Montebello Viale Portone 20 Via Vela Castello Sasso Corbaro Espocentro 311 200 BELLINZONA 5 Ospedale 2 221 Von Mentlen Piazza Orico Belsoggiorno S. -

Piano Zone Biglietti 2021

Comunità tariffale Arcobaleno – Piano delle zone arcobaleno.ch – [email protected] per il passo per Geirett/Luzzone per Göschenen - Erstfeld del Lucomagno Predelp Carì per Thusis - Coira per il passo S. Gottardo Altanca Campo (Blenio) S. Bernardino (Paese) Lurengo Osco Campello Quinto Ghirone 251 Airolo Mairengo 243 Pian S. Giacomo Bedretto Fontana Varenzo 241 Olivone Tortengo Calpiogna Mesocco per il passo All’Acqua Piotta Ambrì Tengia della Novena Aquila 245 244 Fiesso Rossura Ponto Soazza Nante Rodi Polmengo Valentino Dangio per Arth-Goldau - Zurigo/Lucerna Fusio Prato Faido 250 (Leventina) 242 Castro 331 Piano Chiggiogna Torre Cabbiolo Mogno 240 Augio Rossa S. Carlo di Peccia Dalpe Prugiasco Lostallo 332 Peccia Lottigna Lavorgo 222 Sorte Menzonio Broglio Sornico Sonogno Calonico S. Domenica Prato Leontica Roseto 330 Cama Brontallo 230 Acquarossa 212 Frasco Corzoneso Cauco Foroglio Nivo Giornico Verdabbio Mondada Cavergno 326 Dongio 231 S. Maria Leggia Bignasco Bosco Gurin Gerra (Verz.) Chironico Ludiano Motto (Blenio) 221 322 Sobrio Selma Semione Malvaglia Grono Collinasca Someo Bodio Arvigo Cevio Brione (Verz.) Buseno Personico Pollegio Loderio Cerentino Linescio Riveo Giumaglio Roveredo (GR) Coglio Campo (V.Mag.) 325 Osogna 213 320 Biasca Lodano Lavertezzo 220 Cresciano S. Vittore Cimalmotto 324 Maggia Iragna Moghegno Lodrino Claro 210 Lumino Vergeletto Gresso Aurigeno Gordevio Corippo Vogorno Berzona (Verzasca) Prosito 312 Preonzo 323 311 Castione Comologno Russo Berzona Cresmino Avegno Mergoscia Contra Gordemo Gnosca Ponte Locarno Gorduno Spruga Crana Mosogno Loco Brolla Orselina Arbedo Verscio Monti Medoscio Carasso S. Martino Brione Bellinzona Intragna Tegna Gerra Camedo Borgnone Verdasio Minusio s. Minusio Agarone Piano Gudo Sementina Artore Cavigliano Solduno per Palagnedra Corcapolo Golino Zandone Losone S.